Оборонительные сооружения Умревинского острога (археологические исследования 2002-2004 гг.)

Автор: Бородовский А.П., Горохов С.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 (36), 2008 года.

Бесплатный доступ

Умревинский острог - один из уникальных объектов, связанных с освоением русскими Верхнего Приобья в начальный период вхождения территорий юга Западной Сибири в состав Российского государства. В результате археологических исследований установлено, что его оборонительные сооружения представлены внутренним и внешним валами, рвом, набе-режнойугловой башней, тыном и помостом. Выявлены два строительных периода; первый связан с сооружением палисада в виде тына и земляных оборонительных сооружений - первая треть XVIII в.; второй - с возведением угловой набережной башни, строительство которой сопровождалось комплексом ритуальных действий (закладное захоронение, закладная монета) - 1730-1734 гг. К концу XVIII столетия оборонительные укрепления пришли в негодность, а на территории острога начал формироваться некрополь.

Короткий адрес: https://sciup.org/14522686

IDR: 14522686 | УДК: 903.43

Текст научной статьи Оборонительные сооружения Умревинского острога (археологические исследования 2002-2004 гг.)

На территории Новосибирской обл. первый русский острог появился в 1703 г. в устье р. Умревы [Миненко, 1989] (рис. 1). В течение первого десятилетия XVIII в. шло целенаправленное размещение оборонительных сооружений на левом и правом берегах р. Оби, по направлению с севера на юг. Строительству Умревин-ского острога благоприятствовали два обстоятельства: поражения, нанесенные кыргызам в 1701 г. отрядами Алексея Кругликова (на Божьем озере и у с. Пачин-ского на р. Томи) и Ивана Тихонова Великосельского (в урочище Караказ), и увод кыргызов джунгарами в 1703 г. в глубинные районы своего ханства [Кызла-сов, 2003, с. 139]. В 1702 г. служилые люди под руководством томского сына боярского А. Кругликова, поднявшись вверх по р. Оби от Уртамского острога до р. Умревы, определили место нового острога. Через год он был поставлен в 450 м выше устья р. Умре-вы на берегу Умревинской протоки р. Оби для охраны русских поселений на южной границе Томского уезда от набегов калмыков и осуществления административных функций на обском правобережье до устья р. Ини на юге, а также для усиления контроля над чат-скими татарами, чьи юрты размещались в обширной пойме Оби напротив впадения в нее рек Ояш, Ум-рева и Порос.

Умревинский острог просуществовал менее 100 лет, трансформировался в некрополь, а большинство жителей переселилось в с. Умрева. В дальнейшем на этом месте не было населенных пунктов. Последний раз его отметил на карте проф. А. Зайцев в 1895 г. при прокладке линии Сибирской железной дороги [Геологические исследования…, 1896, с. 13]. В ХХ в. острог оказался в забвении, и долгое время место его расположения оставалось неизвестным. Ситуация из-

Рис. 1. Расположение Умревинского острога.

менилась в конце прошлого столетия, когда усилиями главного археолога Новосибирской обл. С.В. Колон-цова и благодаря рекомендациям краеведа К.П. Зайцева местонахождение этого памятника было вновь установлено [Бородовский, 2002; Бородовский, Бо-родовская, 2003, c. 10–11; Бородовский, Косарева, 2003, c. 15–18].

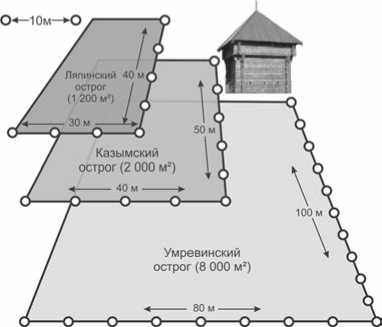

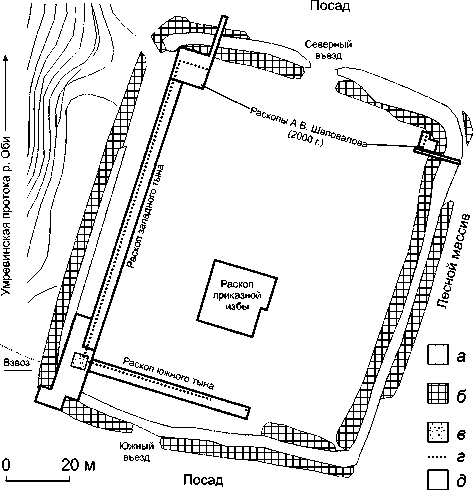

Размеры Умревинского острога были значительны. Его внутреннее пространство представляет собой прямоугольник 53 × 65 м (3 420 м2). Площадь вместе с земляными оборонительными сооружениями составляет ок. 7 700 м2. Умревинский острог был больше Ляпинского (42 (39,5) × 26 (24) м) и Казымского (58 (42) × 40 м) на средней Оби (рис. 2); по размерам он наиболее близок Саянскому (на среднем Енисее) [Скобелев, 1999], протяженность земляных укреплений которого составляла 270 м (65 × 70). В архитектурно-планировочном отношении сибирские остроги представляли собой различные варианты четырехугольников [Баландин, 1974], вытянутых вдоль берега реки, как правило, по линии север – юг. Такая форма была удобна для организации обороны и наиболее рационального использования земли внутри них. При этом конфигурация острогов учитывала рельеф местности. Оборонительные линии на отдельных участках могли искривляться, приспосабливаться к ландшафту [Градостроительство…, 1994, с. 30–35; Черная, 2002, с. 151]. Поэтому в плане Умревинский острог (топографическая съемка 2002 г.) не отличается правильностью геометрической формы (рис. 3).

Методы исследования

Археологические раскопки на территории Умревин-ского острога начались в 2000 г. по инициативе Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия при администрации Новосибирской обл. под руководством А.В. Шапо-

Рис. 2. Схема соотношений площадей острогов.

Рис. 3. Топографический план-схема Умревинского острога.

а – ров; б – вал; в – башня; г – тын; д – раскоп.

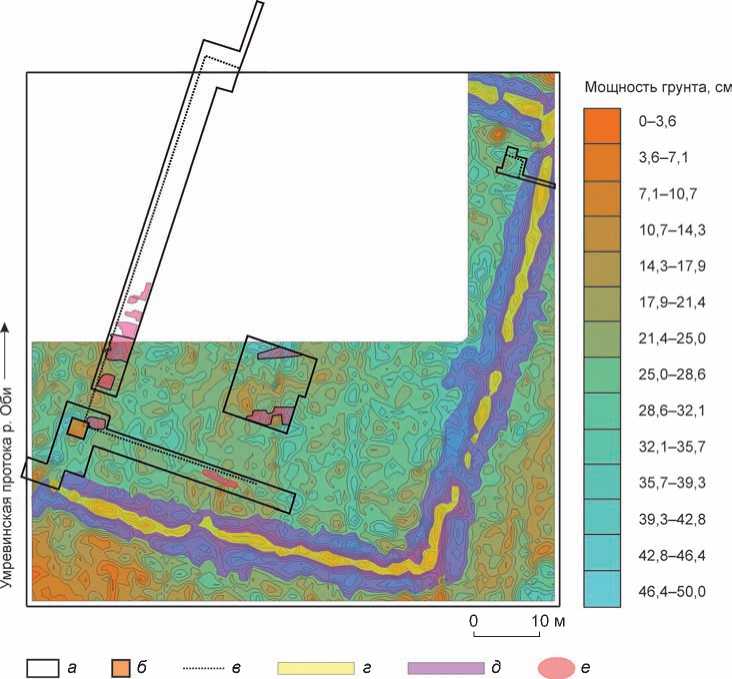

Рис. 4. Совмещение геофизической карты и топографического плана части территории Умревинского острога. а – раскоп; б – башня; в – тын; г – ров; д – вал; е – вскрытые погребения.

валова*. Они охватили северную часть оборонительных сооружений на площади ок. 100 м2 (рис. 3). С 2002 по 2004 г. археологические работы на памятнике проводились одним из авторов публикации**. Были исследованы три участка оборонительных сооружений (рис. 3): юго-западный угол у края террасы недалеко от взвоза с реки (вскрыто 96 м2) с целью выявления о статков башни [Бородовский, 2002; 2003] для ее реконструкции к 300-летнему юбилею о строга в 2003 г.; западная линия тыновых укреплений (вскрыто 212 м2) и половина (западная) южной (вскрыто 81 м2).

В 2002 г. до проведения раскопочных работ был применен естественно-научный метод малоглубинного индукционно-частотного зондирования с помощью электромагнитного сканера ЭМС-2, который впервые использовался на памятнике типа «острог». Была исследована структура грунта в южной половине и в северо-восточном углу на глубину до 0,5 м (работа выполнена Ю.А. Манштейном). Результатом применения данного метода стала геофизическая карта удельного сопротивления грунта электромагнитным волнам (рис. 4), на которой дифференциация участков местности по этому показателю отражена 14-компонентной цветовой гаммой (от ярко-оранжевого до ярко-синего). Оранжевыми оттенками представлена некая структура, напоминающая своими очертаниями и местом расположения фрагмент земляных оборонительных укреплений Умревинского острога. При совмещении геофизической карты и топографического плана она совпала со рвом. С внешней и внутренней сторон ров на карте окаймляет структура, представленная гаммой синего цвета. Она совмещается с валами на топографическом плане.

Ров образуется путем изъятия грунта, поэтому ниже его нет участков, потревоженных человеком. Вал, напротив, является структурой, образованной потревоженным грунтом. Поэтому, чем больше смещение в сторону синей части цветовой гаммы, тем больше мощность такого грунта. Каждому цвету соответствует мощность грунта в 3,57 см (50 см/14 цветов). Определить структуру потревоженного слоя можно только на глубину до 0,5 м. Участки с большей мощностью грунта независимо от ее величины на геофизической карте представлены самым интенсивным синим цветом. Это не связано с возможностями ЭМС-2, а определено его конкретными настройками для проведения данного исследования [Бородовский, Манштейн, 1998]. Используя предложенный способ интерпретации геофизической карты, удалось уточнить планиграфию земляных оборонительных сооружений и выявить скрытые конструктивные элементы, которые могли быть обнаружены только в ходе раскопок [Горохов, 2003, 2006а, б].

Земляные оборонительные сооружения

Земляные оборонительные сооружения Умревинско-го острога, представленные рвом и валами, имеют в плане подквадратную форму и расположены длинными сторонами вдоль реки по линии северо-восток – юго-запад (см. рис. 3, 4). Размеры 86,5 × 70 м, что в единицах измерения начала XVIII в. соответствует 40 × 31,2 печатным саженям [Шостьин, 1975, с. 256].

На основе визуального наблюдения и анализа геофизической карты можно составить представление о планиграфии земляных оборонительных сооружений. Ров окружает тын острога и прерывается один раз напротив места предполагаемого северного въезда. Здесь же существует разрыв внешнего и внутреннего валов. Западная часть рва практически не видна на местности, т.к. разрушена грунтовой дорогой. Валы по обе стороны рва визуально не прослеживаются сплошными. Внутренний наблюдается на северном и восточном участках, а также в крайней восточной четверти южной части оборонительных сооружений. При этом есть разрыв непосредственно в юго-восточном углу. В западной части внутренний ров не прослеживается. Возможно, он разрушен грунтовой дорогой. Внешний вал наблюдается на западной и южной сторонах. На юге есть разрыв, по ширине соответствующий таковому в районе северного въезда. Внешний вал прослеживается также в крайней западной четверти северной части земляных оборонительных сооружений, непосредственно на северо-восточном углу и на центральном участке восточной стороны (длина этого участка равняется приблизительно половине ее протяженности). Геофизические данные позволяют существенно уточ-

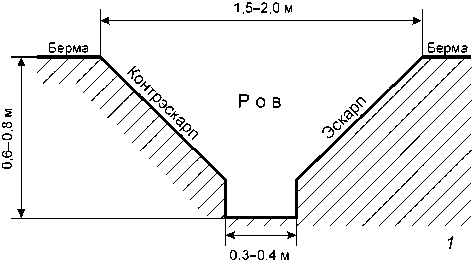

Рис. 5. Ров на юго-западном участке земляных оборонительных сооружений.

1 – схема сечения рва [Краткий артиллерийский военно-исторический лексикон…, 2006, с. 137]; 2 – стратиграфический разрез;

3 – современный вид рва в районе юго-западной башни (съемка 2007 г.); 4 – стратиграфия его заполнения за 2003–2007 гг.

Рис. 6. Этапы расчистки остатков западного тына ( 1 – 4 ).

нить планиграфию. Северный ров, по крайней мере, в одном месте имеет искусственное заполнение, которое не идентифицируется на местности. Четыре участка с таким же заполнением есть и в восточном рве, один – в южном. Внутренний и внешний валы являются сплошными. То, что на местности они прослеживаются не везде, может быть связано с их естественным разрушением, но массы искусственно перемещенного грунта отчетливо зафиксированы ЭМС-2.

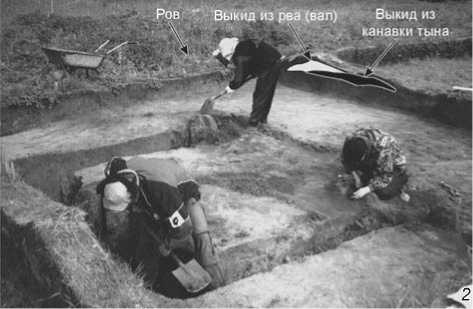

В ходе археологических раскопок Умревинского острога был исследован ров на юго-западном участке земляных оборонительных сооружений (рис. 5). Его ширина 1,5–2,0 м, на уровне материка – 0,35–0,4, глубина 0,6–0,8 м (от уровня материка) [Бородовский, 2002]. В течение 2003–2007 гг. велись наблюдения за заполнением этого участка рва, которые позволяют судить об интенсивности и характере происходящих изменений. Наиболее мощное заполнение сформировалось на дне (12–14 см), полностью нивелировав нижний конструктивный элемент рва. Стенки перекрывает слой грунта толщиной 1–2 см. За период наблюдений вся поверхность рва покрылась растительностью. Незначительные размеры земляных оборонительных сооружений связаны с тем, что в XVIII в. они постепенно теряют былое значение для обороны острогов [Шаповалов, 1997].

Тыновые укрепления

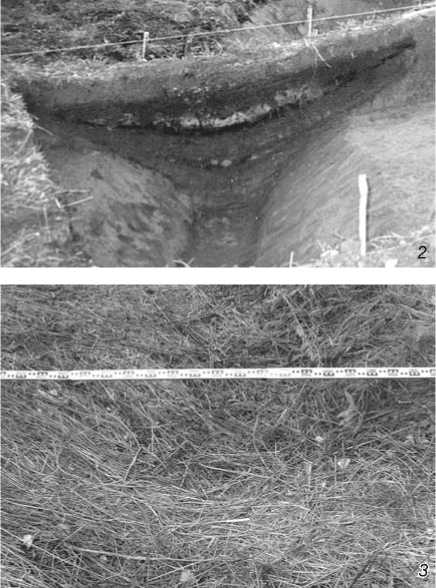

Непосредственно под дерновым слоем начинало прослеживаться заполнение тыновой канавки в виде полосы желтого суглинка (рис. 6, 1 ). Канавка присутствует на всех исследованных участках. Ее ширина до 50 см, глубина до 87 см от материкового уровня (рис. 7, 3 ), что вполне соответствует стандартам конца XVII в. – 1–1,5 аршина (71,0–105,5 см).

Между сохранившимися в канавке тынинами расстояния различные (см. таблицу ). Отсутствие тынин на ряде участков канавки, а также наличие в ее заполнении пустот свидетельствуют о том, что часть из них после прихода в негодность выдергивалась.

Как правило, перед строительными работами определялось точное количество бревен для «тынового леса». Например, по приказу воеводы Попова для ремонта Илимского острога в 1753 г. их было заготовлено не менее 1 500. Учитывалось количество ты-нин между башнями. В описании Илимского острога (1703 г.) указано: от Спасской проезжей башни до наугольной, по правой стороне укреплений на расстоянии 12 печатных саженей (2,16 м × 12 = 25,92 м), установлено 115 тынин, от наугольной до средней Богоявленской проезжей на участке длиной в 61 сажень (2,16 м × 61 = 131,76 м) – 648 (см.: [Васильевский, Мо-лодин, Седякина, 1978]).

Рис. 7. Один из сохранившихся фрагментов западного тына ( 1 , 2 ) и тыновая канавка после удаления заполнения ( 3 ).

Перечень сохранившихся тынин западного тына

|

Квадрат |

Кол-во тынин |

Длина ряда, м |

Расстояние до следую-щих(ей) тынин(ы), м |

Сохранность |

|

АЖ 4 |

2 |

– |

– |

Целые |

|

АЛ–АП |

14 |

3,3 |

4,25 |

» |

|

АУ–АЧ |

23 |

5 |

3 |

1 тлен – 11 целых – 10 тлен – 1 целая |

|

АШ |

1 |

– |

0,7 |

Целая |

|

АЩ |

1 |

– |

0,5 |

» |

|

АЭ–АЮ |

8 |

– |

1,3 |

Целые |

|

БА |

1 |

– |

2,2 |

Тлен |

|

ББ |

1 |

– |

0,8 |

» |

|

БВ |

3 |

– |

0,7 |

» |

|

БГ |

2 |

– |

0,4 |

» |

|

БК |

3 |

– |

5,5 |

Целые |

|

БМ–БО |

3 |

1 |

1,7 |

» |

|

БС |

1 |

– |

3,5 |

Целая |

|

БТ–БЦ |

17 |

2 |

4,2 |

9 целых – 8 тлен |

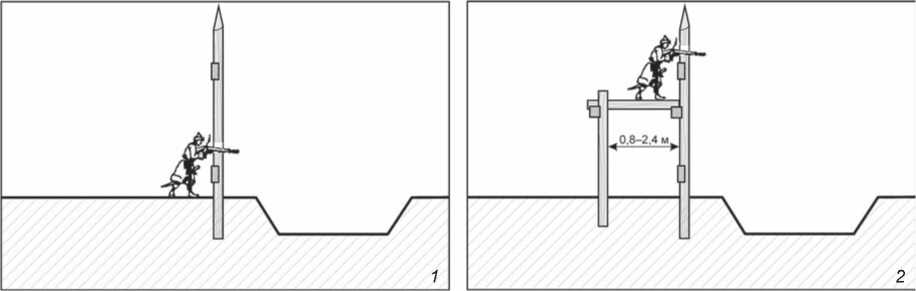

В западном тыне Умревинского острога могло быть до 366 тынин. Из них сохранился 21 % (см. таблицу ). Для сооружения тына каждое бревно раскалывали на две половинки (рис. 8), которые чаще всего устанавливались в канавку выпуклой стороной наружу, однако некоторые тынины – наоборот. Число заготовленных бревен для западного тына могло составлять до 183.

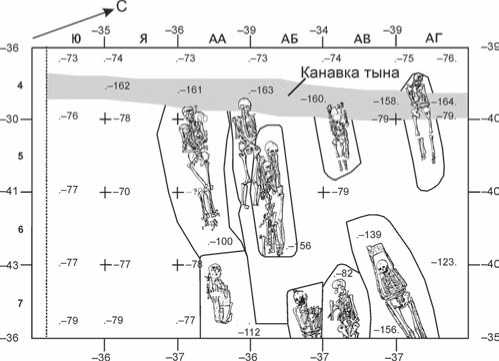

Несколько ям от столбов располагалось с восточной стороны западного тына на расстоянии от 0,8 до 2,4 м от него. Интервалы между ними составляли от 2,3 до 4,0 м. По направлению к юго-западной башне отмечалось постепенное удаление этих ям от тыновой канавки. В непосредственной близости от башни установить их наличие не удалось. Возможно, ямы от столбов были срыты при многократном сооружении здесь могил (рис. 9). Эти столбы являлись опорами для помоста, пристроенного с внутренней стороны к западному тыну (рис. 10). Парное расположение некоторых ямок, вероятно, связано с ремонтом опор. На северо-западном краю острога ямки от столбов не об-

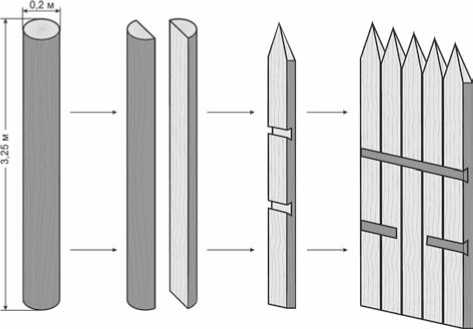

Рис. 8. Схема основных стадий технологии изготовления тыновой стены.

наружены. Возможно, они были уничтожены в результате активного антропогенного воздействия (грунтовая дорога и распашка).

Канавка южного тына на расстоянии 28 м от югозападной набережной башни прерывается и возобновляется только через 6 м. Это может объясняться тем, что здесь находились ворота южного въезда в острог или располагалась проездная (либо непроездная) башня без ленточного свайно-столбчатого фундамента. Однако разрыв тыновой канавки не вполне соответствует разрыву в системе рва и валов, зафиксированному на местности (см. рис. 3). На всем протяжении раскопанной части южного тына с внешней стороны острога следует серия ямок различных размеров. Возможно, они остались от элементов ограды некрополя, сформировавшегося на территории острога в XIX в. Такие же ямки расположены и в районе разрыва тыновой канавки.

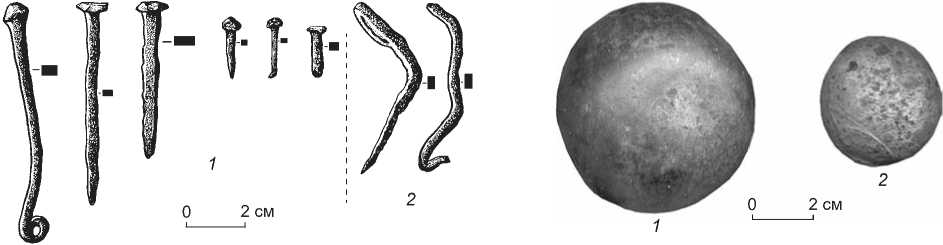

В раскопе западного тына встречались многочисленные кованые железные гвозди и несколько скоб (рис. 11). Они могли скреплять элементы тына и помоста, а также деревянных погребальных конструк-

0 1 м 1

Рис. 9. Фрагмент русского некрополя в южной части раскопа западного тына.

Рис. 10. Модель тыновых укреплений без помоста ( 1 ) и с помостом ( 2 ).

Рис. 11. Гвозди ( 1 ) и скобы ( 2 ) из раскопов деревянных оборонительных сооружений.

Рис. 12. Ядра, найденные в непосредственной близости от Умревинского острога.

ций в могилах, примыкающих непосредственно к тыну. Однако все гвозди найдены только в могильных ямах. Можно предположить, что часть из них некогда скрепляла элементы тынового укрепления и позднее попала в могилы при их сооружении. Но, поскольку гвозди полностью отсутствуют вне связи с могильными ямами, скорее всего, они при сооружении и ремонте тына и помоста не использовались. Кроме того, большинство относительно крупных экземпляров располагались по периметру гробов и колод и, по всей видимости, скрепляли их части. Короткие гвозди (ок. 2,5 см) не могли служить для скрепления элементов тына и принадлежали, скорее всего, обуви, аналогичной той, что зафиксирована в одном из погребений на центральном участке внутреннего пространства острога.

Две скобы (7–8 см), обнаруженные рядом с тыновой канавкой на расстоянии ок. 18 м друг от друга, напротив, не находились в могильных ямах и могли быть скрепляющими элементами тына или, что более вероятно с учетом их размеров, помоста [Горохов, 2007]. Типологически они близки к тем, что применялись при строительстве и ремонте судов. Когда суда приходили в негодность, скобы изымались и могли быть использованы для других целей. Так, по данным письменных источников, в окрестностях Чаусского острога осуществлялась расковка дощаников [Миненко, 1990]. Аналогичные факты выявлены при археологическом исследовании Мангазеи [Визгалов, 2006].

Конструкция тына и помо ста, вероятно, была обусловлена в т.ч. и нуждами артиллерии. Косвенно на это указывают находки 2002 г. В 200 м к северу от острога, на территории приусадебного участка лесника, было обнаружено скопление 15 железных ядер диаметром 4,2 см и массой 310 г, что соответствует калибру в ¾ гривенки (фунта) (рис. 12, 2 ). На их поверхности отчетливо видны литейные швы. Вероятно, ядра являлись зарядом для «затинной» пищали (артиллерийское орудие для стрельбы по живой силе противника). Такие орудия могли размещаться на помосте.

Деревянные оборонительные сооружения нуждались в систематическом ремонте. Каждые 5– 10 лет чинили тесовые покрытия. Мелкие текущие ремонты острогов выполняли в среднем через 29 лет [Варфоломеев, Шаповалова, 1991]. Как отметил Д.Г. Мессершмидт в своем путевом описании, спустя 19 лет после основания (ок. 1722 г.) Умревинский острог был частично разрушен [Messerschmidt, 1962, S. 74–78]. Вероятно, в первой трети XVIII в. производился какой-то ремонт его укреплений. Посетивший эти места в 1734 г. Г.Ф. Миллер отметил, что Умре-винский острог состоял из четырехугольного палисада с двумя башнями и церковью Трех Святителей (см.: [Элерт, 1988, с. 76]).

Позднее, очевидно в самом конце XVIII в., на территории острога стал формироваться некрополь. Судя по хронологии захоронений, основывающейся на особенностях нательных крестов и внутримогильных деревянных конструкций (колод и гробов), наиболее ранней его частью является юго-западный край. Здесь образовались целые комплексы ярусных захоронений, иногда перерезающих западный тын (см. рис. 9) [Бо-родовский, Воробьев, 2005] (аналогичная ситуация была прослежена во время исследований Красноярского острога [Тарасов, 2003]). Это свидетельствует о том, что к началу XIX столетия Умревинский острог в качестве единого оборонительного сооружения уже не существовал. Значительная часть тынин не сохранилась в тыновой канавке, т.к. была удалена при сооружении некрополя и хозяйственной деятельности.

Башня

Археологическое исследование башен русских острогов в Сибири является не только одной из актуальных задач в ходе проведения полевых работ, но и важным основанием для последующих реконструкций данных оборонительных сооружений. Особое значение это приобретает в случае полного отсутствия их наземных деревянных конструкций. Можно

Рис. 14. Ленточный свайно-столбчатый фундамент жилого дома середины ХХ в. на севере Верхнего При-объя (с. Юрт-Акбалык Колыванского р-на Новосибирской обл.).

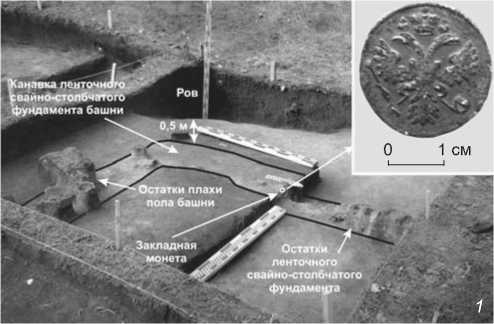

Рис. 13. Часть фундамента юго-западной набережной башни.

привести, пожалуй, лишь одно исключение – Казым-ский (Юильский) острог, башни которого, возведенные, согласно дендрохронологическим данным, в первой половине XVIII в. [Комин, 1980, с. 126], сохранились на момент его исследования в достаточно полном виде [Молодин, Добжанский, 1978]. В других случаях, как правило, башни не только не сохранились, но и пока не выявлены в ходе археологических раскопок [Черная, 2002, с. 150].

Юго-западная набережная башня Умревинского острога на момент ее изучения была представлена остатками подквадратного (3,2 × 3,5 м) ленточного свайно-столбчатого фундамента (рис. 13). Он состоял из полубревен диаметром до 20 см, длиной от 50 до

78 см, установленных вертикально, плотно друг к другу с последующей подтромбовкой глиной в канавообразном углублении. Сваи южной и восточной частей ленточного фундамента расположены вплотную к внешней стенке канавки и подтромбованы с внутренней стороны, а северной и восточной – наоборот.

Устойчивая традиция земляных работ по устройству ленточных фундаментов древнерусских оборонительных сооружений существовала с IX столетия. В XVII–XVIII вв. составлялись особого рода инструкции по определению качества грунта при возведении таких сооружений [Шор, 1958, с. 28]. Например, в грамоте Сибирского приказа, направленной в г. Тюмень в 1700 г., предписывалось найти участок с «твердой землей», где следовало вырыть рвы для фундамента укреплений [Копылова, 1979, с. 121]. Слабые грунты требовали уплотнения и усиления оснований под крепостными сооружениями путем забивки свай [Черная, 2002, с. 136]. Эолово-делювиальные лессовые суглинки среднечетвертичного возраста Приобского плато на большей части современного Мошковского р-на Новосибирской обл. являются достаточно слабыми грунтами с низкой несущей способностью. Поэтому наиболее рациональным типом фундамента на этой территории является свайный [Районы…, 1996, с. 101]. Он до сих пор распространен на севере Верхнего Приобья (рис. 14).

Фундамент юго-западной набережной башни перекрыт глиняной засыпкой, видимо необходимой для лучшей сохранности нижних венцов. Над ней обнаружены отдельные фрагменты перекрытия из плах (см. рис. 13, 1). Они располагались исключительно вдоль длинной оси острога. Выяснение наличия деревянного пола в острожных башнях и того, как он укладывался, достаточно важно. В традиционной русской домостроительной архитектуре жилища с настланным из досок полом появились только в начале XVIII в. Наличие или отсутствие дощатого пола имело социаль- ный и региональный аспекты [Громов, 1985, с. 327]. Особый государственный статус острожных сооружений и обширный опыт строительства заимок, зимних изб в Сибири дают веские основания для предположения о существовании такого пола в башнях. Материалы других сибирских острогов позволяют говорить о двух вариантах настила пола: вдоль длинной оси острога и поперек. В сибирских условиях башни острогов использовались и как жилое помещение. Поэтому для сохранения тепла в них делалась изоляция нижних и верхних ярусов. В частности, известно утепление межэтажного перекрытия из глины и земли [Черная, 1996, с. 109]. Глиняная засыпка основания юго-западной набережной башни Умревинского острога вполне могла иметь именно такое назначение.

Не исключено, что на башне находилось артиллерийское орудие. Косвенно об этом свидетельствует обнаружение ядер. В 2003 г. местный житель передал А.П. Бородовскому артиллерийское ядро диаметром 7 см (калибр 4 фунта), найденное на берегу Умре-винской протоки, непосредственно напротив острога (см. рис. 12, 1 ). По рассказам местных жителей, еще одно такое же ядро было обнаружено в 4 км южнее острога на правом берегу р. Оби.

Северо-восточный угол юго-западной башни был перерезан более поздним коллективным захоронением (рис. 15, 1 ). Костяки девяти человек (взрослых и детей) находились непосредственно у входа в нее. Погребенные были уложены несколькими ярусами, от двух до трех человек в каждом. Глубина захоронения от материковой поверхности небольшая (0,3–0,6 м). Дверной проем был смещен к северо-восточному углу сруба так, как это было принято до недавнего времени в рубленых русских домах и небольших хозяйственных постройках.

Под глиняной засыпкой основания юго-западной башни обнаружено захоронение младенца (не старше 2 месяцев – определение антрополога Д. Позднякова) в колоде непосредственно на погребенной почве. Оно появилось до возведения башни. Младенец был захоронен в вытянутом положении на спине, головой на запад. Из сопроводительного инвентаря найден только православный нательный бронзовый проушной крест. Место расположения захоронения не исключает его закладной характер (см. рис. 13, 2 ). Несмотря на то что такого рода жертвы противоречат канонам христианства, они имели довольно широкое распространение в практике строительства [Кубан, 2007].

На одной из центральных свай западной стороны фундамента башни реверсом вверх лежала медная монета – «денга» 1730 г. (см. рис. 13, 1 ). Возможно, она была закладной, а не случайно утерянной. На российском флоте в XVIII в. существовала традиция «прятать монеты, отчеканенные в год постройки корабля» [Ды-гало, 2000, с. 119]. Не исключено, что и расположение

Рис. 15. Раскоп юго-западной набережной башни.

монеты гербом (реверс) Российской империи вверх было также не случайно. В конце XIX – начале XX в. при закладке крестьянских домов первыми всегда клали продольные бревна, что, по поверьям, должно было обеспечить благополучие семьи. По углам оклада помещали кусочки хлеба, маленький камешек и деньги – жертву домовому, «суседке» [Бардина, 1994, с. 121]. На территории Новосибирской обл. вплоть до недавнего времени сохранялись сходные ритуалы. Например, в пос. Сузуне и д. Стародубровино Мош-ковского р-на под окладной венец, на фундамент, в четырех углах будущей избы закладывали по монете, «чтобы водились деньги». В деревнях Мамоново и Старобибеево Болотнинского р-на также закладывали монеты [Майничева, 2002, с. 85]. Поэтому «денга» на фундаменте башни, видимо, не случайна. Именно здесь располагался передний угол Умревинского острога. Обнаружение закладной монеты позволяет выделить два периода строительства деревянных оборонительных сооружений: 1) до возведения юго-западной набережной башни (на ее месте находился угол тына); 2) постройка юго-западной набережной башни в системе уже сложившихся тыновых укреплений (не ранее 1730 г. и не позднее 1734 г., когда было составлено описание Умревинского острога Г.Ф. Миллером).

Башня располагалась на одной из самых высоких площадок острога около взвоза, ведущего к реке (см. рис. 3, 4). По размерам сруба (полуторосаженный стандарт) и угловому расположению входа башня ближе всего к одночастному типу крестьянского жилища [Медведев, 1985, с. 37]. Такие параллели не случайны, поскольку в росписи строений Каштацкого острога конца XVII в. указывалось, что в «том остроге построено на четырех углах четыре избы. А на трех избах построены три башни» (цит. по: [Бородовский и др., 2005, с. 67]). Они могут быть аргументом в пользу конструктивных архаизмов угловой юго-западной башни, связанных с наследием допетровской Руси.

По вопросу о количестве башен в Умревинском остроге существует несколько мнений. Одно из них принадлежит Г.Ф. Миллеру, который в своем описании острога за 1734 г. указал, что он «состоял из четырехугольного палисада с двумя башнями» (цит. по: [Элерт, 1988, с. 76]). Очевидно, именно на основании этого описания в конце 80-х гг. ХХ в. была выполнена одна из первых реконструкций Умревинского острога, опубликованная в книге Д.Я. Резуна и Р.С. Васильевского [1989, с. 277]. В ходе археологических исследований на северо-западном и северо-восточном углах тыновых укреплений остатки башен не выявлены.

Ров, примыкающий к юго-западной набережной башне, был перекрыт обильными следами интенсивного горения. Возможно, это связано с заключительным этапом ее существования, когда она могла быть сожжена. Известен прецедент с деревянной башней Ляпинской крепости. В 1927 г. ее сжег местный крестьянин, «поскольку развалины, находясь на сенокосных угодьях, ему мешали» [Крадин, 1988, с. 89]. Для территории Умревинского острога такой вариант вполне вероятен, поскольку вплоть до недавнего времени эти земли интенсивно использовались под посадку картофеля и сенокосы. Время возникновения пожара во рву на юго-западном краю острога маркируют фрагменты русской керамики, точная атрибуция которой в будущем позволит установить относительную хронологию данного события.

Заключение

Умревинский острог – один из уникальных объектов, связанных с освоением русскими территории Верхнего Приобья в начальный период вхождения земель юга Западной Сибири в состав Российского государства. Его оборонительные сооружения представлены внутренним и внешним валами, рвом, набережной угловой башней, тыном и помостом. Исследовано чуть менее половины всей протяженности тыновых укреплений, что составляет 490 м2. Выявлены два строительных периода. В первой трети XVIII в. был возведен палисад в виде тына и земляных оборонительных сооружений. Определено, что сначала вырыли ров, а затем канавку для установки тына, как это имеет место на юго-западном участке оборонительных сооружений. Выкидом грунта из рва и канавки тына был образован внутренний вал. Второй строительный период приходится на 1730–1734 гг. и связан с возведением набережной угловой башни, строительство которой сопровождалось комплексом ритуальных действий (помещение закладного захоронения и закладной монеты).

Вопрос о наличии артиллерийских орудий на территории Умревинского острога является дискуссионным. По данным Г.Ф. Миллера, оставившего описание Умревинского острога, в 1734 г. гарнизон не располагал артиллерией. Письменные источники XVIII в. уделяют мало внимания этому. Как выразился Г.Ф. Миллер в своем труде по истории Сибири, «к томужь сие в истории не весьма важно» [1750, с. 274], что ярко характеризует степень освещенности данного вопроса в его работе.

Наиболее вероятными представляются следующие версии относительно попадания ядер на территорию, прилегающую к острогу. Первая – ядра были зарыты в землю для хранения. Данная версия основана на аналогичном прецеденте, описанном в труде П.А. Словцова: дворянин Зиновьев, направлявшийся из Москвы к Хабарову с различными грузами, среди которых были и пушечные ядра, зарыл эти ядра в землю в Тугирском остроге «как бы ненужные» [1886, с. 49]. Вторая версия – ядра, зарытые в землю, маркировали принадлежность данной местности российскому государю. Основание – прецедентный случай, когда в лагере В. Беринга на Командорских островах был совершен аналогичный акт [Станюкович, 1998]. Наконец, третья версия – кража ядер как предметов, имевших высокую ценность и состоявших на строгом учете [Толмачев, 1999, с. 232]. Например, при раскрытии «заговора» в Якутске в 1690 г. его инициаторы были обвинены в том, что хотели «великих государей пороховую и свинцовую казну пограбить» [Башкатова, Половинкин, 1980, с. 156].

К концу XVIII столетия оборонительные укрепления, вероятно, пришли в негодность, а на территории острога начал формироваться некрополь. Наиболее поздний его край к XIX в. занял северо-западную часть острога. Именно здесь внутренний вал перекрывает тын.

Сравнение данных письменных источников с полученными в ходе археологических исследований показывает различную степень отражения реальности. Категоричное мнение В.Н. Курилова о том, что реконструкции, основанные на археологических или графических материалах, гипотетичны, а памятники письменности дают довольно обширную и, главное, достоверную информацию по истории первого эта- па сибирской деревянной архитектуры [1989, с. 87], методически и фактически не верно [Черная, 2002, с. 131]. Например, в различных описаниях Томского кремля, сделанных в XVII в., очевидно разночтение в количестве башен [Там же, с. 83]. В отношении Умре-винского острога это справедливо вдвойне, поскольку письменных источников по нему почти не сохранилось, а известные описания настолько скудны, что получить более или менее полное представление о памятнике без археологических данных невозможно.