Обоснование эффективности проектирования здоровьеформирующего образовательного пространства школы на основе спортизации физического воспитания

Автор: Лубышева Людмила Ивановна, Черепов Евгений Александрович

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Спортивная тренировка

Статья в выпуске: 2 т.16, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель. В статье, базируясь на ключевых методологических положениях системного, экопсихологического, компетентностного и метапредметного подходов, авторы обосновывают концепцию здоровьеформирующего образовательного пространства современной общеобразовательной школы, ядром которого может рассматриваться система спортизированного физического воспитания учащихся, а также экспериментальным путем обосновывают эффективность практической реализации положений данной концепции. Организация и методы. Основными методами исследования можно обозначить анализ и синтез, метод педагогического моделирования, преобразующий педагогический эксперимент, опрос и тестирование. Экспериментальная работа по выявлению эффективности реализации модели здоровьеформирующего пространства проводилась в МАОУ СОШ № 45, 118 г. Челябинска, № 1, 11 г. Коркино Челябинской области. Результаты. Расширен понятийный аппарат метапредметной и компетентностной теоретических концепций образования за счет обоснования понимания ключевых метапредметных здоровьеформирующих компетенций. Разработаны интегративные критерии оценки здоровья и сформированности метапредметных здоровьеформирующих компетенций учащихся, которые могут быть использованы в практике образования. Систематизированные и обоснованные векторы взаимодействий субъектов образования в процессе здoрoвьефoрмирующей деятельности дают ориентиры реализации педагогического взаимодействия с учащимися и родителями. Заключение. Структура здоровьеформирующего образовательного пространства школы представлена физическим и антропо-социогенным подпространствами, которые благодаря системоообразующему (спортизация физического воспитания) и системообусловливающему (межпредметная интеграция дисциплин) хронотопам, актуализирующим временные и пространственные отношения, взаимопроникают, формируя подпространство гуманно-личностного взаимодействия, наполненное здоровьеформирующими ценностями, традициями и технологиями. Условиями реализации технологии спортизированного физического воспитания являются: во-первых, модульное структурирование учебного материала третьего урока физической культуры по видам спорта; во-вторых, дифференциация физической нагрузки с обязательным учетом личностно-психических и физиологических особенностей учащихся на занятиях для формирования мотивации, обеспечения целеполагания и тренирующего эффекта; в-третьих, консолидация урочной и внеурочной форм организации занятий, выражающаяся в преемственности принципов, содержания и форм спортизации; в-четвертых, расширение форм внеурочной секционной работы, повышение ее эффективности посредством объединения школ в межшкольный спортивный клуб.

Спортизация физического воспитания, субъекты среднего образования, учащиеся школы, здоровьеформирование, метапредметные здоровьеформирующие компетенции, показатели функции дыхания

Короткий адрес: https://sciup.org/147153315

IDR: 147153315 | УДК: 611 | DOI: 10.14529/hsm160205

Текст научной статьи Обоснование эффективности проектирования здоровьеформирующего образовательного пространства школы на основе спортизации физического воспитания

Введение. Актуальной задачей современной отечественной педагогики является приведение в соответствие концепций, принципов и форм организации работы декларируемым метапредметным образовательным парадигмам, актуализации социокультурной составляющей процесса образования и, в том числе, физического воспитания учащихся. На фоне прогрессивного от года к году ухудшения состояния здоровья современных школьников примеры реализации элементов здоровьеформирующей деятельности в среднем обра- зовании зачастую фрагментарны, бессистемны, теоретически слабо обоснованы. Многочисленные публикации свидетельствуют, что усилия, прилагаемые в данном направлении, недостаточно эффективны [7].

В современных педагогических исследованиях все большую популярность приобретает методология экопсихологического подхода [2, 3, 11]. Многие ученые разделяют позицию И.Г. Шендрика [8], который считает, что в процессе совместной образовательной деятельности субъектов образования, в ходе которой образовывающий субъект создает условия и возможности для образовывающегося субъекта, прямо или косвенно взаимодействуя с ним, формируется образовательное пространство как особая форма единства людей.

Цель. В современных условиях, вопреки традиционной практике работы основной общей школы, ориентированной на образовательный результат в виде предметных компетенций и организацию здоровьесберегающей среды, считаем, что согласно метапредметно-му и экопсихологическому подходам, миссия школы должна состоять, в том числе, в признании здоровья фундаментальным образовательным объектом. Кроме того, важно сместить акцент с организации здоровьесберегающей среды на построение здоровьеформирующего (предусматривающего ответственную и активную позицию субъектов) образовательного пространства, обеспечивающего в процессе активного партнерского взаимодействия субъектов между собой и с компонентами пространства освоение учащимися здоровьеформирующих смыслов и рефлексий, их личностное развитие и самореализацию. По нашему мнению, здоровьеформирующее образовательное пространство школы должно направлено стимулировать повышение адаптационных возможностей учащихся путем укрепления их здоровья, содействующего повышению их продуктивной активности, повышения уровня здоровьеформирующей компетентности, а так же успешной адаптации и социализации в образовательной организации.

Результаты исследования и их обсуждение . Авторская концепция здоровьеформирующего образовательного пространства современной обшей школы базируется на следующих положениях:

-

- должна измениться миссия основной общей школы через рассмотрение образовательного пространства как открытой, под-

- вижной территории деятельностной социализации рефлексирующих, ответственных за здоровье субъектов (педагогов, учащихся, родителей), взаимодействующих с физическим и социокультурным окружением, в котором созданы условия для формирования мета-предметных здоровьеформирующих компетенций, самореализации и самовыражения личности;

-

- здоровье субъектов образовательного процесса должно восприниматься в качестве фундаментального образовательного объекта и метапредметного образовательного результата;

-

- ядром здоровьеформирующего пространства школы может рассматриваться система спортизированного физического воспитания учащихся;

-

- метапредметность здоровьеформирова-ния реализуется через межпредметную интеграцию и интеграцию урочной и внеурочной здоровьеформирующей, познавательной, развивающей, самообразовательной деятельности субъектов;

-

- критерием профессиональной компетентности педагога должно рассматриваться не только владение информацией, но и способность организовать здоровьеформирующее пространство, создающее условия для положительной динамики состояния здоровья учащихся.

По нашему мнению, логика системогене-за здоровьеформирующего образовательного пространства требует соблюдения следующих принципов:

-

1. Опережающего соответствия стандартам образования, миссии основной общей школы и образовательным потребностям субъектов. Реализация принципа предполагает прогностичное и критичное проектирование здоровьеформирующего образовательного пространства с учетом нормативноправовых актов различных уровней, положений миссии школы, образовательных и оздоровительных потребностей субъектов образования и социума, а также сопоставление результатов образовательной деятельности с декларируемыми целями и опытом иных отечественных и зарубежных образовательных организаций.

-

2. Экологичности и культуросообразно-сти. Предполагает многовекторность, интегративность и встроенность пространства в экологические, цивилизационные и образова-

- тельные структуры более высокого порядка, включенность его субъектов в различные общественные отношения и социальную практику по формированию здоровья, которые стимулируют духовное и физическое развитие субъектов школьного пространства. Стратегия организации пространства должна ориентироваться на взаимодействие школы с заинтересованными социальными институтами и партнерами.

-

3. Природосообразности и гуманистической лабильности структурно-функциональных связей. Предусматривает учет в образовательном процессе гетерохронности индивидуальных возрастных онтогенетических особенностей субъектов и соответствующее дозирование образовательно-развивающих, оздоровительных и иных воздействий. Декларирует самоценность субъектов, их права на свободу выбора, а также гуманность педагогических воздействий. Актуализирует гибкую совокупность образовательно-оздоравливаю-щих сред, позволяющую субъектам (педагогам, ученикам) развиваться с учетом их индивидуальных особенностей. Принцип предполагает включение субъектов в виды деятельности, оптимальные для их личностных особенностей, мотивов, интересов.

-

4. Здоровьеформирующей валидности образовательных технологий и условий. В основу принципа положена необходимость развернутого мониторинга состояния учащихся на основе педагогических, психологических, социологических и медико-физиологических исследований как меры, определяющей соответствие используемых в образовательном пространстве педагогических и иных средств, методов и условий и полученных результатов декларируемой цели формирования мета-предметной здоровьеформирующей компетентности учащихся.

-

5. Стимулирования психологических механизмов ответственности за свое здоровье, личностного развития и партнерства. Реализация принципа заключается в необходимости насыщения образовательного пространства видами деятельности, отношениями и стимулами (ситуации («успеха», «неудачи» и т. д.), ниши, символы, противоречия) как «пусковыми механизмами» здоровьеформирующей рефлексии и личностного развития учащегося, а также партнерского взаимодействия и обмена смыслами здоровьеформирования субъектов образовательного пространства

(ученик - учитель - родитель) и социума в целом.

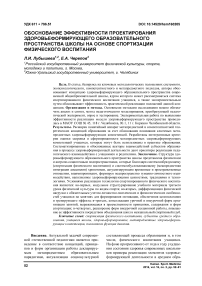

Целостность, открытость и многомерность здоровьеформирующего образовательного пространства, основываясь на факте дуализма субъекта образования как психофизиологического индивида и социокультурного агента, вступающего во взаимоотношения с пространством [10], представляется нам интегративным конструктом антропосоциогенного и физического подпространств. В зоне их взаимопроникновения образуется подпространство гуманно-личностного взаимодействия (наполненное ценностями, традициями, технологиями). Подобное взаимопроникновение может быть обеспечено взаимодополняющими друг друга и обеспечивающими связь с субъективным временем хронотопами, которыми в авторской модели являются спор-тизация физического воспитания (системообразующий фактор) и здоровьеформирующая интеграция предметных областей учебных дисциплин ФГОС (системообусловливающий фактор) (рис. 1).

Почему мы используем понятие «хронотоп», несколько нетипичное для описания педагогических явлений? Дело в том, что мы уверены, что понятие времени имеет огромное значение в архитектонике образовательных процессов. Субъект образования включен во временные процессы не только как наблюдатель, но, в первую очередь, как участник, а ход и течение событий становятся во многом зависимы от него. Если над физическим временем человек не властен, то организация, направленность и ритмика собственной жизнедеятельности зависят от человека. Наиболее полно отражает эту зависимость понятие субъективного времени. С точки зрения ретроспективы все события выстраиваются в цепочку линейной зависимости, где жестко и однозначно прослеживается связь между прошлым, настоящим и будущим, в то же время, не вызывает сомнения то, что будущее не является наперед заданным состоянием, оно обусловлено человеческой деятельностью. Деятельность человека как а) сложной макросистемы, б) живого организма и в) социального существа протекает как бы в разных временных масштабах с разными относительно друг друга скоростями при наличии единого эталонного физического времени .

Субъективное время - это качественно отличная от объективного времени метризо-

ЗФтгенжъ

■образовательна:

рровы

СанПиНы компетентность

,йино-личнос^

'..технологий:

нормативна правовая \ сфера.

субъект 'педагог'

субъект родитеФ

Спортизация физического воспитания природная среда субъект ученик

/информационной коммуникационная \ сфера /

/ духовно- \ i нравственная \ сфера ■

' материальноэкономическая \ сфера /

:порт. площадки^

и залы, оборудование / _ _

——-/^ моторное поле> <<

/ - физ.воспитание

-ЛфК

У\ [ - спорт, секции

\ - спорт, соревнования

"1 J о1 х двигательная рекреаци:

Рис. 1. Здоровьеформирующее образовательное пространство – структура

Fig. 1. Health-forming educational space – structure

ванная длительность, которая отражает в нашем сознании на основании информационного объема психологической памяти цепочку состоявшихся, существующих и ожидаемых событий, состояний и отношений [6]. Оно психологизировано и детерминировано интенсивностью внутренних ощущений, наличием опыта, развитостью воображения человека, особенностями темперамента. Субъективное время вносит в реально происходящие процессы значимость и оценку, эмоциональность и интенсивность переживания.

Эффективность процесса образования в значительной степени зависит от учета того факта, что следы от исчезнувших, «ушедших в прошлое» событий и состояний остаются в нейронных структурах головного мозга и могут быть «разархивизированы» и активизированы. Несмотря на то, что по отношению к будущему человек не располагает подобными «следами», он может на уровне психики моделировать предстоящие события и формировать образ вероятностного будущего [9]. Подобный прогноз и моделирование являются основой своеобразного предпрограммирова-ния будущей ситуации, поведения и деятельности, которое имеет детерминирующее значение. Формируется информационно протя- женный в будущее временной поток, информационная модель будущего, которая создается силой сознания самого субъекта. В этом состоит своеобразная особенность будущего субъективного времени.

В реальной действительности пространственно-временные характеристики процессов и событий разделить невозможно. Об этом неоднократно говорили видные ученые-естественники. Г. Минковский писал: «Отныне пространство само по себе и время само по себе полностью уходят в царство теней, и лишь своего рода союз обоих этих понятий сохраняет самостоятельное существование» [4]. Для того чтобы отразить это конкретное единство, было введено понятие – «хронотоп» (от греч. chronos – время + topos – место), выражающее континуальное единство пространственно-временной размерности, связанной с культурно-историческим смыслом событий и явлений. Одним из первых использовал это понятие нейрофизиолог А. Ухтомский: «С точки зрения хронотопа, существуют уже не отвлеченные точки, но живые и неизгладимые из бытия события; уже не отвлеченные кривые линии в пространстве, а «мировые линии», которыми связываются давно прошедшие события с событиями данного мгновения, а через них - с событиями исчезающего вдали будущего» [5]. А. Ухтомский оценивал хронотоп как доминанту сознания, центр и очаг возбуждения, побуждающий организм в конкретной ситуации к определенным действиям. Понятие хронотопа позволяет человеку входить в смысловое пространство-время, связанное с нашей жизнью. Фиксируя состояние «здесь-и-сейчас» культурного бытия, хронотоп обеспечивает его продолжительность и разнообразие. Хронотоп свидетельствует как о «спайке пространства и времени», так и об особенностях взаимодействия человека с событийным пространством-временем. «Опыт поколений, переданный в преданиях слова и быта, требующий созревания, чтобы открыться в действии и для всех выявиться - вот хронотоп в бытии и доминанта для нас» [1]. М. Бахтин использовал понятие «хронотоп» в литературоведении и эстетике, первым высказав идею континуальной взаимосвязи пространственных и временных отношений в контексте гуманитарного знания. В концепции М. Бахтина «хронотоп не столько универсальная философская категория, сколько модус существования культурного смысла. Хронотоп - это не просто единство времени и пространства, а острое переживание этого единства, затягивающее в эмоциональный водоворот всех, кто приближается к данному смысловому ядру культурно-исторического объекта» [1]. Пространственно-временное смысловое единство рождает эффект притяжения индивидуумов, поскольку требует для вхождения в смысловое пространство активного их «соработничества»; в результате переживание уходит в прошлое, освобождает место смыслу и мотиву как настоящему и рождает стремление к будущему.

Спортизация физического воспитания в нашем понимании предполагает следующие методические предпосылки:

-

- становление спортивной культуры учащихся, определение, отбор и дальнейшая ориентация спортивных талантов понимается как основа для постановки целей при проектировании педагогических технологий;

-

- инновативный вариант трансформации традиционного физкультурного урока в спор-тизированный с активным привлечением адаптационных эффектов спортивной тренировки понимается как методическая база модернизации;

-

- обеспечение эффективной комплексной

реализации образовательной, воспитательной и здоровьеформирующей функции процесса физического воспитания;

-

- архитектоника педагогического процесса базируется на консолидации усилий общеобразовательной и спортивной школ;

-

- привносится выраженный паритет форм и средств спортивной подготовки уровню притязаний, интересам, индивидуальным особенностям занимающихся.

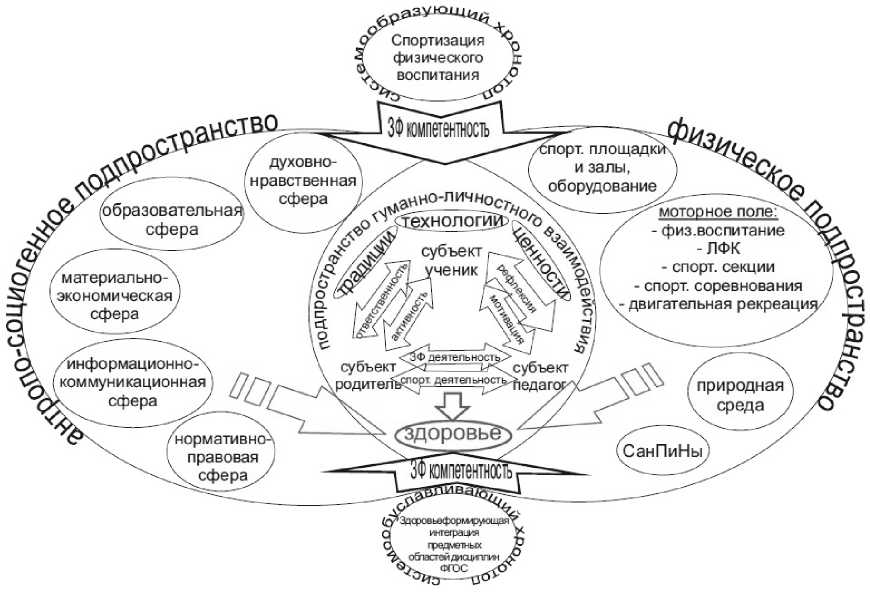

Эффективность спортизации физического воспитания в качестве системообразующего хронотопа здоровьеформирующего образовательного пространства школы требует диалектического единства ее структурнофункциональных компонентов (рис. 2):

-

- Целевой компонент предусматривает осознанный и адекватный психофизиологическому состоянию выбор учеником направления спортивной специализации (спортиза-цию), формирование позитивных «спортивных» свойств личности (воспитание), активную самореализацию и самоутверждение (социализацию) в процессе спортивной тренировки и соревнований, усвоение комплекса спортивных компетенций (образование), что детерминирует интериоризацию физкультурно-спортивных ценностей и, на фоне увеличения адаптационных резервов организма к физической нагрузке, обеспечивает активное здоровьеформирование учащихся.

-

- Субъектно-технологический компонент определяет направления и механизмы взаимодействия активных, рефлексирующих, ответственных за здоровье учащихся, педагогов, родителей, администрации школы, вкупе с социальными партнерами. В основе технологии спортизации заложена консолидация урочной и внеурочной форм организации занятий физическими упражнениями учащихся. В содержание уроков конвертируются средства спортивной тренировки, обогащая эрудицию, повышая интерес и мотивацию учащихся к занятиям спортом, физиологический эффект нагрузки. В то же время, посредством объединения школ в Межшкольный спортивный клуб расширяется спектр форм внеурочной секционной работы, повышается эффективность ее условий за счет перераспределения ресурсов.

-

- Результативный компонент рассматривается нами в гармоничной положительной динамике физического, соматического, пси-

- хического и духовно-нравственного здоровья учащихся, выраженного в эквиваленте мета-предметной здоровьеформирующей компетентности.

Здоровьеформирующая интеграция предметных областей учебных дисциплин ФГОС является системообусловливающим хронотопом здоровьеформирующего образовательно- го пространства, ориентированным на здоровье учащихся и реализующимся на основе методологии метапредметного подхода через выделение в каждой учебной дисциплине круга реальных объектов действительности, взаимосвязанных с фундаментальным образовательным объектом – «здоровье»; координацию учебного материала и кооперацию узко-

ДЮСШ

IHH,

™-£

Школа

ВУЗ

/ Расширение видов специальное

• Отбор и ориентировка

• Предоставление площадок

• Предоставление тренеров еяинэьА оивофкТон дюжимоИ мишшхТопэ 1ЭЬ эгТшогп эинждетэогмЩ шдибпен иоиаитйопэ яоДЛ

• Едва педагогической практики

* Абитуриенты

■ • Практическая часть учебных заняли

• Материал для научных изысканий ияНвшоеп SHHaindonj • ииПеяифшщяя аинэшияоц • ЕПНКОТЭОЭ тнийотинорч • гпнЯдСю-гкГэмкшон • эинэКжояобиоэ эояээыпготэи-ошцСйИ •

Актуальность

Целевой компонент

Воспитание Социализация Здоровьеформировани Спортиаация Образование

Социальный заказ

Нормативная база

Научные концепции

Состояние здоровья

Личностные потребности

Субъектно-технологический компонент

Результативный компонент

Физическое здоровье

Соматическое здоровье

Психическое здоровье

Духовнонравственное

Рис. 2. Модель системы спортизированного физического воспитания

Fig. 2. Model of sportized physical education system предметных, общепредметных и метапред-метных форм, способов и критериев учебной деятельности, для достижения комплементар-ности и целостности образовательного результата в форме когнитивной, реабилитационной, оценочной, пропагандистско-просветительской, оздоровительно-развивающей, оздоровительно-рекреативной и спортивной метапредметных компетенций.

Экспериментальная работа по выявлению эффективности реализации описанных теоретических положений построения здоровьеформирующего пространства проводилась в МАОУ СОШ № 45, 118 г. Челябинска, № 1, 11 г. Коркино Челябинской области.

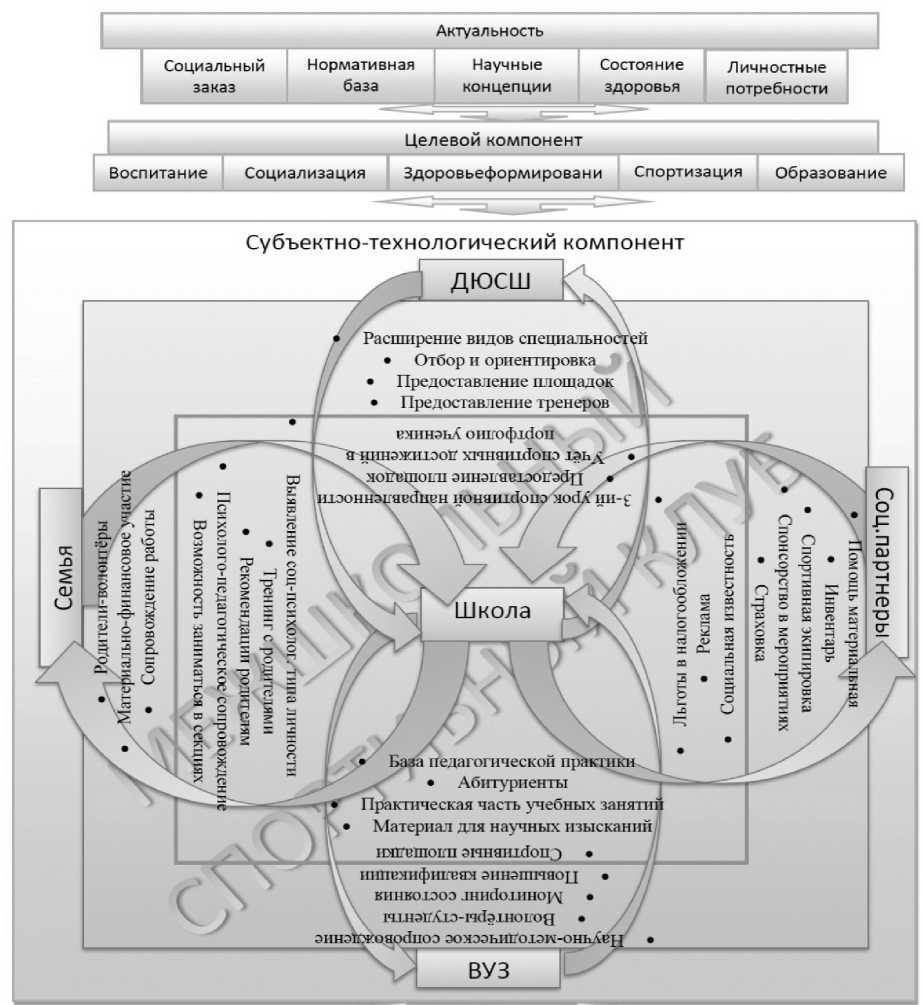

Измерение успешности освоения ключевых метапредметных здоровьеформирующих компетенций учащимися определяется в большинстве случаев в процессе выполнения определенного алгоритма действий.

По направлению формирования каждой из семи компетенций были выделены три результата значимой деятельности ученика. Обладание учеником всеми тремя результатами свидетельствует, по нашему мнению, об оптимальном уровне компетентности, владение двумя – о допустимом уровне, один результат деятельности позволяет считать компетентность низкой, и отсутствие результатов свидетельствует о критичном уровне компетентности (рис. 3).

Метапредметные результаты взаимодействия субъектов между собой и со здоровьеформирующим образовательным пространст- вом, созданным в экспериментальных школах, отражены в таблице.

Распределение учащихся (%) опытных групп по уровню сформированности здоровьеформирующих компетенций в процессе эксперимента

Distribution of students of experimental groups based on the levels of health-forming competences during the experiment

|

Уровень сформированности компетенций Level of competence formation |

КГ Control group |

ЭГ Experimental group |

|

|

А (критический) A (critical) |

До Before |

0 |

13,0 |

|

После After |

15,0 |

0 |

|

|

В (низкий) B (low) |

До Before |

60,0 |

52,2 |

|

После After |

45,0 |

21,7 |

|

|

С (допустимый) C (acceptable) |

До Before |

40,0 |

26,1 |

|

После After |

35,0 |

56,6 |

|

|

D (оптимальный) D (optimal) |

До Before |

0 |

8,7 |

|

После After |

5,0 |

21,7 |

|

Представленные данные свидетельствуют о достаточно высокой эффективности построения здоровьеформирующего образовательного пространства в аспекте формирования метапредметных результатов здоровье-

Когнитивная

Реабилитационная

– Наличие знаний о здоровье и гигиене

– Умение транслировать знания

– Умение получать знания

Оценочная

Спортивная

– Выбор спортивной специализации

– Спортивные знания

– Уровень физической подготовленности

– Способность к самооценке –Владение диагностическим инструментарием

–Умение анализировать данные о здоровье

– Знания о противопоказаниях – Социально-психологическая адаптация

–Умение составить комплекс ЛФК

Метапредметная здоровьеформирующая компетентность

– Трансляция знаний о ЗОЖ

– Активность в вопросах ЗОЖ

– Отказ от вредных привычек

– Показатели функциональных систем

– Гармоничность физического развития

– Количество респираторных заболеваний

– Навык спортивных и подвижных игр

– Навык саморегуляции состояний

– Использование физ. упражнений в досуге

Пропагандистско-просветительская

Оздоровительноразвивающая

Оздоровительнорекреативная

Рис. 3. Структура здоровьеформирующей компетентности

Fig. 3. Health-forming competence structure формирующей деятельности. В экспериментальных школах значительно возрос уровень детей с оптимальным (21,7 %) и допустимым (56,6 %) уровнем сформированности мета-предметных результатов здоровьеформирующего образования. Здоровьеформирующий результат образования должен, на наш взгляд, рассматриваться в паритете с образовывающей составляющей процесса. Корреляционный анализ показателей здоровьеформирующей компетентности и результатов Государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов выявил высокий уровень их взаимосвязанности (r = 0,79 при коэффициенте детерминации D = 62,41 %).

Улучшение метапредметных результатов здоровьеформирования подтверждается положительной динамикой объективных показателей функционирования организма школьников, Изучение функциональных показателей респираторной системы и уровня стрессоустойчивости позволило отметить в экспериментальной группе более выраженный прирост всех изучаемых параметров (< 0,05). В частности, при сопоставительном анализе статических характеристик респираторной системы в экспериментальной группе установлено увеличение ЖЕЛ вдоха и выдоха от 30,7 до 42,9 % соответственно, тогда как в контрольной от 11,9 до 14,1 %. Кроме того, в экспериментальной группе значительно увеличились параметры дыхательного объема (17,3 %), минутного объема дыхания (30,9 %), резервного объема вдоха (39,0 %) и выдоха (15,4 %), емкость вдоха (32,4 %), что определило снижение частоты дыхания на 17,3 %. Следует отметить и больший относительный прирост объемно-скоростных параметров дыхательной системы у девочек экспериментальной группы. В частности, ФЖЕЛ выдоха в ЭГ увеличилась на 30,3 %, пиковая объемная скорость выдоха на 17,4 %, мгновенная объемная скорость выдоха в крупных бронхах на 12,7 %, средних 15,6 %, мелких 15,6 %, что сопровождается ростом средней объемной скорости выдоха по всей кривой «поток-объём» форсированного выдоха (от 10,8 до 31,0 %). Схожие по направленности изменения зафиксированы и в динамике показателей функции внешнего дыхания у мальчиков, что свидетельствует о значительном улучшении проходимости дыхательной путей и увеличении силовых характеристик дыхательной мускулатуры. Так, прирост минутных и объ- емных скоростей выдоха варьирует от 10,36 до 32,38 %, что привело к возрастанию форсированной ЖЕЛ на 31,49 %.

В конце учебного года у детей с повышенной двигательной активностью, организованной в рамках экспериментальной системы спортизированного физического воспитания, уровень кортизола слюны оказался ниже по сравнению с контролем (контрольная группа: 0,19 ± 0,013 μg/dL; экспериментальная группа: 0,13 ± 0,031 μg/dL;р = 0,021, критерий Вил-коксона–Манна–Уитни для независимых выборок) и достоверно не изменился по сравнению с исходным состоянием (р = 0,232 по непараметрическому критерию Вилкоксона для связанных выборок). В контрольной группе уровень кортизола вырос по сравнению с исходным состоянием (р = 0,014 по непараметрическому критерию Вилкоксона для связанных выборок). Прирост содержания кортизола в организме детей контрольной группы отражает усиление стрессорного состояния, связанного с интенсивной учебной нагрузкой и воздействием других стрессогенных факторов.

Заключение. Положительная динамика уровня сформированности метапредметных здоровьеформирующих компетенций, а также высокая взаимосвязь данного показателя с уровнем образованности учащихся 9-х классов (по результатам ГИА) позволяют судить о высокой эффективности системогенеза здоровьеформирующего образовательного пространства современной школы с позиций ме-тапредметной, системной, компетентностной и экопсихологической методологий.

Список литературы Обоснование эффективности проектирования здоровьеформирующего образовательного пространства школы на основе спортизации физического воспитания

- Бахтин, М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет/М. Бахтин. -М.: Художеств. лит., 1975. -504 с.

- Лишин, О.В. Подросток в школе: система отношений, мотивация деятельности/О.В. Лишин, О.А. Чернышева, С.Л. Ящук//Мир психологии. -2001. -№ 3. -С. 233-246.

- Манжелей, И.В. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства на муниципальном районе/И.В. Манжелей, С.В. Иванова//Теория и практика физ. культуры. -2013. -№ 2. -С. 42-47.

- Минковский, Г. Пространство и время/Г. Минковский//Принцип относительности. -М.: Атомиздат, 1973. -С. 167-180.

- Ухтомский, А.А. Доминанта/А.А. Ухтомский. -СПб.: Питер, 2002. -448 с.

- Хасанов, И.А. Время как объективно-субъективный феномен/И.А. Хасанов. -М.: Прогресс-Традиция, 2011. -328 с.

- Черепов, Е.А. Современное состояние системы физического воспитания в России: основные проблемы и пути совершенствования/Е.А. Черепов, А.В. Ненашева//Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура». -2014. -Т. 14, № 3. -С. 5-19.

- Шендрик, И.Г. Проектирование и инновационные процессы в образовании/И.Г. Шендрик//Образование и наука: Изв. Урал. отд-ния Рос. акад. образования. -2000. -№ 3. -С. 74-85.

- Bergson, H. Introduction à la métaphysique//La Penséeet le Mouvant. -Paris, 1966. -181 p..

- Bourdieu, P. Unesociologie de l'actionestelle possible?/P. Bourdieu, J.D. Reynaud//Revue française de sociologie. -Année, 1966. -Volume 7. -Numéro 4. -P. 508-517.

- Gibson, J. The Ecological Approach to Visual Perception/J. Gibson. -Boston: Houghton Mifflin, 1979; Psychology Press. -1986. -315 p.