Обоснование некоторых параметров ротора сепаратора картофелекопателя

Автор: Кузьмин А.В., Остроумов С.С.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 6 (63), 2016 года.

Бесплатный доступ

Механические повреждения клубней являются одной из причин, мешающих росту уровня механизации уборки картофеля. Цель данной работы - обосновать отдельные параметры роторного сепаратора картофелеуборочной машины, обеспечивающие минимум повреждений клубней при уборке. В условиях Иркутской области предпочтительнее применять роторные сепараторы. В процессе работы сепаратора имеет место удар клубней о поверхность сепаратора, который может вызвать повреждение картофеля. Действительное время удара равно 0,06 с. Часть кинетической энергии клубня переходит в потенциальную энергию деформации пальца ротора. Наиболее рациональными параметрами сепаратора являются: угол подъема сепарирующей поверхности 15-20° при длине сепарирующей поверхности 1100 мм, что соответствует шести валам.

Уборка картофеля, повреждаемость клубней, расчет параметров, картофелеуборочный копатель, рабочие органы

Короткий адрес: https://sciup.org/142143289

IDR: 142143289 | УДК: 631.356.4:658.562

Текст научной статьи Обоснование некоторых параметров ротора сепаратора картофелекопателя

Урожайность картофеля во всех категориях хозяйств в Иркутской области в последние несколько лет мало изменялась и находилась на уровне около 14-15 т/га. В Бурятии же средняя урожайность культуры последние 20 лет была в пределах 7,8-9,7 т /га, что ниже ее уровня в целом по Восточной Сибири примерно на 10-20% ежегодно. При этом в сельхозпредприятиях она составила 5,4-8,1 т /га, что вполне закономерно, учитывая их меньшие возможности по сравнению с населением соблюдать требования картофеля к условиям произрастания на большой площади посадки. Однако, несмотря на резкое усиление роли индивидуального сектора, средняя урожайность картофеля существенно не повысилась. Основная причина этого – отсутствие в достаточном количестве сортового материала и низкое качество семенного картофеля.

Валовое производство культуры в Бурятии в настоящее время стабилизировалось на уровне 170-200 тыс. т (ср. в Иркутской области 500-600 тыс. т), т.е. при численности около 1 млн. чел. – примерно по 170-180 кг на душу населения (ср. в Иркутской области 240250 кг/чел.).

Однако неблагоприятную ситуацию с производством картофеля в регионе следует считать временной. Для рентабельного ведения отрасли в таком случае необходимо повысить продуктивность картофеля в 2–3 раза.

В Республике Бурятия фазы естественного отмирания ботвы у наиболее распространенных среднеранних и среднеспелых сортов не наблюдается. Поэтому приходится убирать физиологически недозрелый картофель, что вынуждает обращать особое внимание на качество уборки (в смысле механических повреждений клубней), даже с учетом применения предуборочного удаления ботвы.

В общих рекомендациях для Бурятии предлагается завершать уборку продовольственного картофеля в центральных и южных районах к 25, а в северных – к 20 сентября. При этом отмечается, что с понижением температуры воздуха и почвы до 6-8°С увеличивается повреждаемость клубней уборочными машинами. По этой причине использовать комбайны при температуре воздуха ниже 5°С не рекомендуется. Ранний и семенной картофель убирают в первую очередь. Клубни должны несколько часов обсыхать, чтобы уменьшить повреждение при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

Иркутская область же отличается от Бурятии более влажным климатом и более тяжелыми почвами. Самыми продуктивными с точки зрения сельского хозяйства являются земли, расположенные на юге Иркутской области. Это территория предгорий Восточных Саян, Ту-луно-Иркутская лесостепь, лесостепь, которая протянулась вдоль речных долин таких рек, как Ангара, Ока, Куда, Оса и далее через междуречье - в верховья р. Лены. В большом количестве здесь наблюдаются слабоподзолистые почвы и дерново-подзолистые с участками черноземной почвы ее общая площадь равна 100 000 га. Именно эти лесостепные участки являются основными сельскохозяйственными угодьями. Содержание гумуса (основное питательное вещество, необходимое для роста растений) в этих почвах достигает 50%, что существенно для Иркутской области, на ее территории гумус не превышает 5% [1].

Так, например, по степени увлажнения почв в период уборки картофеля Бурятия и Забайкалье входят во II район с низким увлажнением (25-50 мм осадков), а Иркутская область (предбайкальская часть Восточной Сибири) и западная часть Дальнего Востока входят в III район с пониженным увлажнением (51-75 мм осадков) [2]. На климат Иркутской области оказывают влияние оз. Байкал и Ангарские водохранилища. В прилегающих к ним районах зима заметно мягче, а лето прохладнее. Громадная масса воды и площадь этих водоемов сглаживают резкие среднегодовые и среднесуточные перепады. Вблизи байкальского побережья среднегодовая температура имеет положительное значение (до +0,5 °С). Таким образом, условия произрастания картофеля в Иркутской области по почвам и влажности мало отличаются от, например, центральных регионов России, а Бурятия обладает более засушливым климатом и более легкими почвами. Поэтому технологии уборки картофеля в Иркутской области по сравнению с Бурятией мало отличаются от других регионов России.

Таким образом, в настоящее время среди основных задач, решаемых при разработке картофелеуборочной техники, стоит проблема создания картофелеуборочных машин, обладающих максимальной сепарирующей способностью при минимальных повреждениях клубней, но не дорогих, с меньшей массой, меньшими габаритами, приспособленных для небольших и средних хозяйств.

Цель исследования

Из всех рабочих органов комбайна наиболее опасны (с точки зрения механических повреждений клубней), согласно многочисленным исследованиям, сепарирующие органы.

Известно, что среди первичных сепараторов прутковые элеваторы наносят самые незначительные повреждения. Это связано с тем, что полотно элеватора не является жесткой конструкцией, как грохоты или пайлеры (валковые грохоты), а может прогибаться при возникновении значительных усилий, что предотвращает клубни от повреждений. В целом же на дан- ном этапе развития картофелеуборочной техники повреждения, наносимые элеваторами, составляют на копателях 0,8-5,5 % [3]. Однако прутковые сепараторы лучше работают в условиях легкопросеиваимых почв: песчаные и супесчаные, а также легкие и средние суглинки. А для более тяжелых суглинков и в условиях повышенной влажности лучше применять роторные сепарирующие рабочие органы, которые при хорошем крошении почвенного пласта меньше повреждают клубни (4-5%) [4].

Для этого нами была разработана картофелеуборочная машина с роторным сепаратором. Целью данной работы является обоснование отдельных параметров роторного сепаратора картофелеуборочной машины, обеспечивающие минимум повреждений клубней при уборке.

Материал и методы исследования

Для определения параметров роторного сепаратора проводились испытания экспериментального картофелекопателя. Он изготовлен двухрядным и навешивается на трактор Т-25А «Владимирец».

Сепаратор экспериментального картофелекопателя представляет собой систему параллельных валов, на которых в шахматном порядке установлены пальцевые диски, выполненные из резины (патент РФ 2253212). Достоинство такого сепаратора - высокая просеивающая способность при малой длине сепарирующей поверхности.

Рассмотрим процесс работы роторного сепаратора. В процессе работы сепаратора имеет место удар клубней о наклонную сепарирующую поверхность, который будет встречным и может вызвать повреждения картофеля.

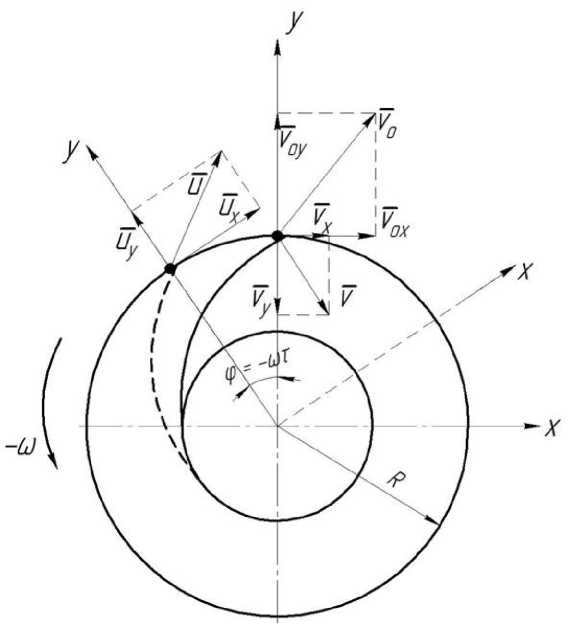

Для того чтобы определить скорость отражения клубня после удара о ротор, применим теорему импульсов в проекциях на касательную и главную нормаль к поверхности ротора в точке падения клубня. Примем установку центра ротора так, чтобы клубень попадал в наивысшую его точку, тогда главная нормаль будет совпадать с осью ОУ, а касательная будет параллельна оси ОХ (рис.).

Рисунок - Удар клубня о палец ротора

Запишем теорему импульсов в проекциях на выбранные оси координат [5]:

n mv„ - mVx = У Sirl ox xix i=1

n mvoy — mvy =У Sy , i=1

где v x ; v y – проекции скорости падения частицы на оси координат; v oх ; v oy – проекции скорости отражения частицы на те же оси координат; S ix ;S iy – проекции ударного импульса i -ной силы за время удара τ.

Тогда теорема импульсов будет иметь вид:

mv ox - mv x = F TP.ср "T = Ncp T mv oy - mv y = N pp T

где N ср – среднее значение ударной нормальной реакции; f – коэффициент трения скольжения картофеля по резине; τ – время удара.

Учитывая, что проекция скорости падения на ось У имеет отрицательный знак, можно записать:

v oy

— k B v y ,

где k в – коэффициент восстановления скорости, характеризующий упругие свойства тел при ударе.

Тогда уравнение (4) примет вид:

- m (1 + kB ) v y = Npp T ,

Найдем проекции скорости отражения клубня от ротора:

vox = vn cos a -

—

— I - f (1 + к в ) vn sin a - ^ ( — g a +

g

m

voy = kB ^f— tga + ^ m

g

vn cos a J

m

vn cos a

- vn sin a

,

) ;

где ц - постоянный коэффициент, равный силе сопротивления воздуха при v = 1 м / с ; m - масса клубня; v n – скорость схода компонентов вороха; α – угол наклона сепарирующей поверхности.

Определим среднее значение ударной нормальной силы, действующей на компоненты вороха при ударе о ротор:

N pp = m

(1 + кв )•

f — tga + I m

—1

vn cos a J

- v n ( 1 + kB ) sin a

/ T

Среднее значение ударной нормальной реакции, определяемое выражением (9), должно быть таким, чтобы деформация клубня картофеля не выходила за пределы закона Гука при ударе о сепарирующую поверхность.

Однако необходимо отметить, что пальцы роторов выполнены из резины и под воздействием ударной силы могут значительно изгибаться. В результате прогиба пальца ротора кинетическая энергия клубня перейдет в потенциальную энергию деформации пальца ротора, и вероятность повреждения клубня уменьшится [5].

Кроме того, значение N ср можно определить и другим путем.

Из курса сопротивления материалов известно следующее дифференциальное уравнение изогнутой оси балки:

EJs " = M , (10) где Е – модуль упругости материала балки; J – момент инерции сечения балки; s – прогиб балки в результате приложения нагрузки; M – изгибающий момент.

Палец ротора можно условно принять за консольную балку прямоугольного сечения длиной € n = 50 мм со сторонами а = 13 мм и b = 6 мм. Тогда момент инерции сечения J определится так:

J = abL = 2,34 . io-ю м 4.

В результате падения клубня на палец ротора будет действовать изгибающий момент М , который можно определить по следующему выражению:

M = N ep € n •

Подставив значение изгибающего момента в уравнение (10), получим:

EJs ‘ = N ep € n •

Интегрируя выражение (11) два раза, получим зависимость:

N • €3

EJs = -51— n- + С € + D ,

6 n

где С и D – постоянные.

Для определения С и D имеем следующие начальные условия: S′=0, S=0. Поэтому

N €2 N €3

_ N ср € n . ^ _ N ср € n

2; 3

.

Подставив значения постоянных и произведя вычисления, получим выражение для определения значения нормальной реакции пальца ротора:

3 EJs N™ =—г- ср 3

n

.

Формула (12) справедлива для статической нагрузки. В нашем случае происходит динамическое нагружение пальца ротора, поэтому введем динамический коэффициент К d , определяемый по формуле:

2 h

Ka = 1 + 1 +, d Smax , где h – высота падения клубня с загрузочного транспортера; S – максимальный прогиб пальца при статической деформации в точке приложения нагрузки.

В результате наших вычислений получаем К d = 6,74. Следовательно, формула (12) для динамической нагрузки будет выглядеть так:

3 EJS K max d

ср = Г

€ n

.

Определим среднее значение времени удара τ , т.е. времени контакта клубня с пальцем ротора:

T =

€ 3;m

:(1 + kB )• —tg« +--------

^ m vn cos a J

—

vn ( 1 + k B ) sin a /(3 EJS max K d )•

Результаты исследования и их обсуждение

Произведя вычисления по формуле (14), получим среднее значение времени удара τ = 0,05 с, что соответствует действительному времени удара, которое определили по результатам киносъемки процесса падения клубней на наклонную сепарирующую поверхность [5] и которое равно 0,06 с.

В результате необходимых расчетов можно вычислить допустимую скорость удара:

2 E K

доп m ^ — kk.)■

Однако в нашем случае часть кинетической энергии клубня переходит в потенциальную энергию деформации пальца ротора при изгибе. Поэтому допустимая скорость соударения будет выше. Потенциальная энергия деформации при изгибе определяется по формуле:

E

n

1 M t

2 EJ

n .

В результате вычислений получим Е n = 0,24 Дж. Формула (15) примет вид:

„ = 2(Ek + En)

доп V m .(1 - kB)

Таким образом, было установлено, что для устойчивого транспортирования вороха с клубнями, почвой и растительными примесями по сепарирующей поверхности угловую скорость вращения роторов необходимо принимать 8-9 рад/с [5]. Рассмотрев удар клубня о сепарирующую поверхность, можно сделать вывод, что данные значения допустимы – повреждений клубней при данном режиме работы не будет.

В проводимых нами экспериментах также исследовались зависимости качества технологического процесса – полнота отделения почвы и повреждения клубней – от угла подъема и длины сепарирующей поверхности. Частота вращения валов была выбрана на основе теоретических исследований и предварительных экспериментов и устанавливалась постоянной в 110 об./мин [5]. Принимались следующие значения угла подъема сепаратора: 10, 15, 20, 25, 30º. Эксперимент выполняли для 8, 7, 6, 5, 4 валов сепаратора. Диаметр каждого ротора составлял 200 мм, перекрытие пальцев роторов соседних валов – 20 мм. Таким образом, длина сепарирующей поверхности изменялась от 740 до 1460 мм.

Выводы

В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы:

-

– допустимая скорость соударения клубня с пальцем ротора не должна превышать 3,16– 3,62 м/с;

-

– для устойчивого транспортирования вороха с клубнями, почвой и растительными примесями по сепарирующей поверхности угловую скорость вращения роторов необходимо принимать 8–9 рад/с;

-

– наиболее рациональными параметрами сепаратора являются угол подъема сепарирующей поверхности 15–20º при длине сепарирующей поверхности 1100 мм, что соответствует шести валам.

Список литературы Обоснование некоторых параметров ротора сепаратора картофелекопателя

- Почва Иркутской области . -URL: http://baikal. shamora. info/

- Петров Г.Д. Картофелеуборочные машины. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Машиностроение, 1984. -320 с.

- Кущев И.Е. Разработка разветвляющейся технологии уборки картофеля с обоснованием параметров и режимов работы сепарирующих устройств: дис.. д-ра техн. наук: 05.20.01/И.Е. Кущев. -Рязань, 1999.

- Солодухин Г.П. Изыскание и исследование ротационного рабочего органа для рыхления и сепарации почв в картофелеуборочных машинах: дис.. канд. техн. наук.: 05. 20. 01/Г.П. Солодухин. -Горький, 1963.

- Остроумов С.С. Параметры и режимы работы роторного сепаратора для повышения эффективности растительных примесей от клубней картофеля: дис. канд. техн. наук: 05.20.01/С.С. Остроумов. -Л.: Изд-во НПО «Нечерноземагромаш», 1991. -163 с.