Обоснование параметров зонда для измерения температуры зерна

Автор: Цыдендоржиев Б.Д., Цыдендоржиева Г.Р.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 4 (27), 2009 года.

Бесплатный доступ

Теоретически основаны размеры зонда для измерения температуры нагрева зерна в слое на основе расчета теплообмена между зерном и корпусом зонда. Кроме того, здесь упоминается принцип электрической схемы вторичного устройства и структурные особенности тестового селектора.

Зерно, температура, теплообмен, зонд-пробоотборник, электрическая схема

Короткий адрес: https://sciup.org/142148027

IDR: 142148027 | УДК: .

Текст научной статьи Обоснование параметров зонда для измерения температуры зерна

Одним из основных параметров, обусловливающих сохранность зерна и качество его хранения, является температура нагрева зерна.

Для оперативного контроля температуры зерна в насыпи, в шахте зерносушилки и бункерах активного вентилирования используют специальные методики [1] отбора проб в специальной емкости с дальнейшим измерением их температуры максимальными термометрами. Данная методика имеет ряд недостатков: охлаждение зерна при переносе проб, измерение усредненной температуры смеси проб, большая длительность измерения и, соответственно, обусловленное данными факторами увеличение погрешности измерения. Авторами для оперативного измерения температуры нагрева зерна был разработан экспресс-прибор с зондом-пробоотборником.

К прибору предъявлялись следующие требования: диапазон измерения температуры от 0 до 80 0С, допустимая инерционность в пределах +0 - 50С, допустимая погрешность до 60 с, удобство в эксплуатации и отсутствие влияния температуры агента сушки на показания датчика.

Все эти требования обусловливаются характеристиками чувствительного элемента (ЧЭ), основными габаритными размерами зонда-пробоотборника и, в меньшей мере, от схемным исполнением самого прибора. В этой связи были определены основные размеры зонда и выбран тип чувствительного элемента датчика на основе теплового расчета.

В задачи теплового расчета входило выявление скорости перемещения температурного поля и сопоставление этого параметра с допустимой инерционностью чувствительного элемента. Необходимым условием достоверности показания прибора является то, что скорость перемещения температурного поля должна быть всегда меньше принятой инерционности чувствительного элемента датчика.

При расчете приняты следующие допущения: идеализировали форму корпуса, считая его правильным цилиндром; теплообмен протекает в неподвижной среде или в слабых ламинарных потоках; температура зерна в корпусе является (при т = 0) равномерно распределенной по толщине слоя; при выводе пробоотборника из сушильной камеры температура корпуса пробоотборника в момент времени т = 0 повышается до температуры среды и постоянна во все последующие моменты времени. Таким образом, физическая модель зонда-пробоотборника представляет собой ограниченный цилиндр радиусом R и высотой 2 l , который отдает тепло окружающей среде через свои боковые поверхности. Решение этой задачи связано с определением температурного поля цилиндра конечных размеров, когда температура его есть функция трех переменных (времени т , радиуса R и координаты z).

Характер распределения температурного поля определяется из решения дифференциального уравнения теплопроводности д9( r, z, т) [д2 9( r, z, т) 1 д9( r, z, т) д2 9( r, z, т)

---------- = a S------- +---------- +------- d т [ dr 2 z d т dr 2

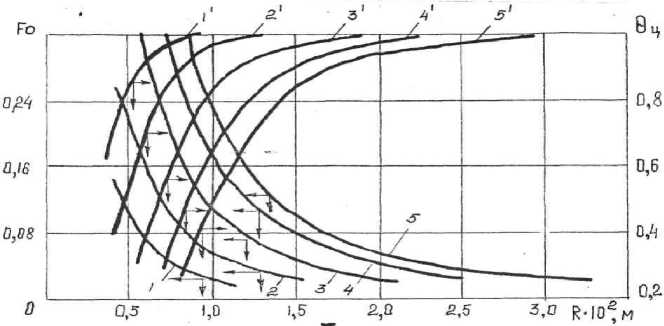

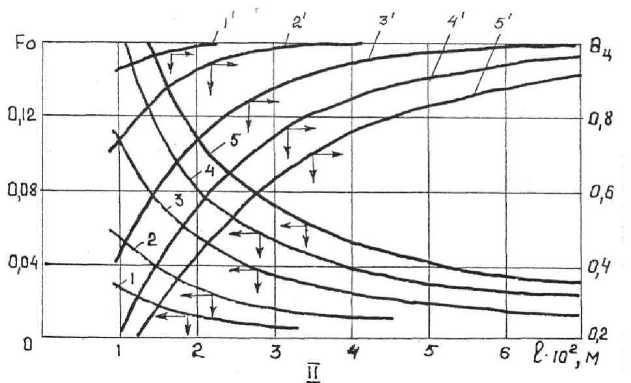

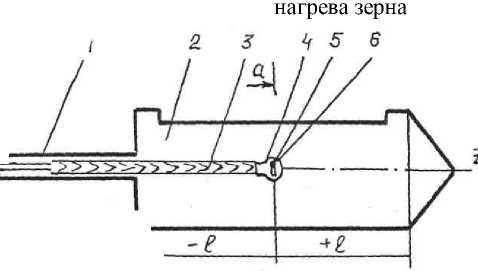

где r>0; 0 Решение этой задачи приведено в работах А.В.Лыкова [2], Г. Гребера и др. [3]. Оно заключается в совокупном определении распределений температуры, как для неограниченного цилиндра, так и для неограниченной пластины. Последние, в свою очередь, представляются в виде табличных данных изменения относительной температуры в центрах неограниченного цилиндра 9цц или плоской неограниченной пластины 9цп в зависимости от критерия Фурье (Fo). Относительная температура зерна в центре зонда-пробоотборника определяется идентично как для неограниченной пластины, так и для неограниченного цилиндра по формуле п _ 9(r) - 9c 9ц = , 9 о - 9 c где 9(r) - текущая температура зерна в слое, °С; 9c - температура стенок пробоотборника при т = 0, равна температуре окружающей среды, °С; 90 - начальная температура зерна в пробоотборнике. Если относительная температура в центре пробоотборника 9ц =1, то можно считать, что на показания чувствительного элемента датчика не влияет температура окружающей среды, в которую выведен зонд-пробоотборник. Критерий Fo определяется по следующим формулам: для пластины _ а ■ т F о i = —v , lг а ■ т для цилиндра Fоr = — , (4) R2 где а - температуропроводность зерновой массы, заключенной в пробоотборнике, м2/с; т - время, с; l и R - характерные размеры тел, м. В литературе даются температуропроводности единичного зерна и зерновой массы, значения которых различаются в 4-5 раз. В нашем случае для расчетов принимаем значение коэффициента температуропроводности зерновой массы а = 0,91540-7 м/с, определенное В.Ф. Кабановым [4]. Варьируемое время, которое входит в уравнения (3) и (4), определяется из инерционности и чувствительности термодатчика. У выпускаемых промышленностью датчиков (термометров сопротивления, термопар, терморезисторов) это значение изменяется от 10 до 300 с. Ввиду этого в расчетах были приняты значения 30, 60, 120, 180 и 240 с. I - для неограниченного цилиндра; П - для неограниченной пластины; I, I - т = 30 с; 2, 2 - т= 60 с; 3, 3 - т = 120 с; 4, 4 - т = 180 с; 5, 5 - т = 240 с Рис. 1. Изменение критерия Фурье ( Fo) и температуры в центре θц пробоотборника в зависимости от характерных размеров тел На рисунке 1 даны кривые изменения критерия Фурье (Fo) и температуры зерна в центре пробоотборника в зависимости от характерных размеров тел при указанных значениях времени. Из полученных кривых температурного поля I’, 2’, 3’, 4’, 5’ следует, что для соблюдения условия дц=1 необходимо выдержать следующие размеры зонда-пробоотборника R и l: при т = 30 с - R>1- 10-2 м и l > 2,5-10-2 м; при т = 60 с - R>I,5-10-2 м и l > 4,0-10 -2 м; при т = 120 с -R>2,0--10-2 м и l > 8,04-10 -2 м; при т = 180 с -R>2,4 -10-2 м и l > 10-10 -2 м; при т = 240 с -R>3, -10-2 м и l > 16-10-2 м. В принятой электрической схеме (рис.2), основанной на мостовой схеме измерения сопротивления, в качестве термочувствительного элемента датчика используется терморезистор ММТ-6 с инерционностью 50 с. При данной инерционности датчика размеры зонда-пробоотборника должны иметь следующие значения: диаметр не менее 40 мм, высота не менее 90 мм. Зонд-пробоотборник, конструктивное исполнение которого показано на рисунке 3, имеет телескопическую штангу 1, на которой установлен цилиндрический корпус 2. Для удобства измерения температуры в насыпи свободный конец цилиндра выполнен в виде конуса. Внутри в средней части корпуса на теплоизолирующей штанге 3 через соединительные провода 4 установлен термочувствительный датчик терморезистор 5 на теплоприемнике, выполненном в виде медной пластины 6. Прибор был опробован в производственных условиях при исследовании шахтных сушилок СЗШ-16 и СЗШ-16А. Он имеет ряд преимуществ учитывая простоту, надежность и удобства в эксплуатации. Rд – терморезистор ММТ-6 Рис.2. Принципиальная электрическая схема вторичного прибора для измерения температуры нагрева зерна 2 3 4 5 6 ' / q I / / / Рис.3. Конструкция зонда-пробоотборника: I - штанга; 2 - корпус; 3 - теплоизолирующий элемент; 4 - соединительные провода; 5 - терморезистор; 6 - пластина