Образ нерпы у населения Прибайкалья в голоцене (Восточная Сибирь)

Автор: Номоконова Т.Ю., Лозей Р.дЖ., Горюнова О.И., Базалийский В.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 (59), 2014 года.

Бесплатный доступ

На протяжении более 9 000 лет нерпа являлась важным источником питания охотников-рыболовов и скотоводов, населявших побережье оз. Байкал, что подтверждается частым присутствием костей этого животного на поселениях периода голоцена. В предлагаемой работе представлены новые и обобщенные ранее известные материалы, свидетельствующие о том, что нерпа была и объектом художественного изображения (петроглифы, скульптура малых форм). Кроме того, кости этого животного служили сырьем для изготовления изделий. Охотники-рыболовы неолита и эпохи бронзы клали части нерпичьих туш в погребения. Начиная с железного века скотоводы использовали нерпу совместно с другими животными в ритуально-жертвенной практике.

Озеро байкал, прибайкалье, нерпа, изображения животных, восприятие, голоцен

Короткий адрес: https://sciup.org/14523057

IDR: 14523057 | УДК: 903

Текст научной статьи Образ нерпы у населения Прибайкалья в голоцене (Восточная Сибирь)

Байкальская нерпа, Phoca sibirica Gmelin, – единственный вид тюленей в Восточной Сибири, обитающий в пресной воде оз. Байкал, расположенного на расстоянии более 1000 км от ближайших популяций ластоногих. Это животное уникально и своей археологической историей. Оно являлось одним из важных источников питания населения побережья Байкала начиная со вре- мени более 9 000 л.н. (калиброванная дата). Это подтверждается многочисленными костными остатками нерп на поселенческих комплексах [Горюнова, Оводов, Новиков, 2007; Nomokonova, Losey, 2013; Weber et al., 1998], а также результатами анализов стабильных изотопов, проведенных по костям людей, погребенных на могильниках среднего голоцена [Katzenberg et al., 2010; Weber et al., 2011]. Нерп добывали не только охотники-рыболовы, проживавшие в Прибайкалье, но и скотоводы, которые мигрировали сюда в течение позднего голоцена и чья хозяйственная деятельность была в основном связана с домашними животными [Nomokonova et al., 2010]. Охота на нерпу продолжа-

Археология, этнография и антропология Евразии 3 (59) 2014

Рис. 1. Карта-схема расположения археологических объектов, рассматриваемых в статье.

1 – Малая Лударская пещера; 2 – Шишкинские писаницы; 3 – Уляр-ба II, Хужир-Нугэ VII, XII и XIV, Саган-Нугэ III, Шракшура I, Базарная II; 4 – Тонта; 5 – Саган-Заба II; 6 – Шумилиха; 7 – Идан;

8 – Локомотив; 9 – Смородовая Падь; 10 – Шаманка II.

лась и в этноисторическое время эвенкийским, бурятским и русским населением байкальского побережья, особенно с XVII по XX в., когда она имела промысловое значение и была направлена на добычу шкур и жира этих животных [Жамбалова, 1984; Левин, 1897; Пастухов, 1993; Nomokonova et al., 2013].

Образ нерпы, хотя и достаточно редко, но все же встречается в петроглифах и скульптуре малых форм. Эти изображения позволяют предположить, как нерпа воспринималась населением Прибайкалья в прошлом, что и предлагается на обсуждение в данной работе.

С одной стороны, нами используются ранее известные изображения нерпы для иллюстрации знаний о ней и ее поведенческих характеристиках. С другой стороны, приводятся новые данные, полученные в результате зооархеологических исследований в Байкальском регионе за последнее десятилетие, о присутствии костей и зубов нерпы не только в поселенческих комплексах, но и в погребениях охотников-рыболовов, каменных ритуально-жертвенных сооружениях скотоводов, а также пещерах. Эти данные позволяют проследить, как нерпа воспринималась населением Прибайкалья в разные периоды голоцена.

Описание материала

Изображения нерпы. По сравнению с изображениями людей и копытных [Окладников, 1966; Студзицкая,

1987], образ нерпы на писаницах и в скульптуре малых форм в Прибайкалье встречается достаточно редко. В настоящее время известно шесть местонахождений: петроглифы на Шишкинских скалах, Малая Лударская пещера, два могильника – Идан и Шаманка II, два поселения – Смородовая Падь и Саган-Заба II (рис. 1). Эти объекты относятся к периодам от неолита до железного века, в основном ассоциируясь со средним голоценом. Датирование большинства интересующих нас находок остается проблематичным, т.к. многие скульптуры нерпы были найдены в хронологически смешанных комплексах, а ряд коллекций в настоящее время не доступен для исследования. Несмотря на малочисленность изображений нерпы, они предоставляют интересную информацию о мировоззрении древнего населения Прибайкалья.

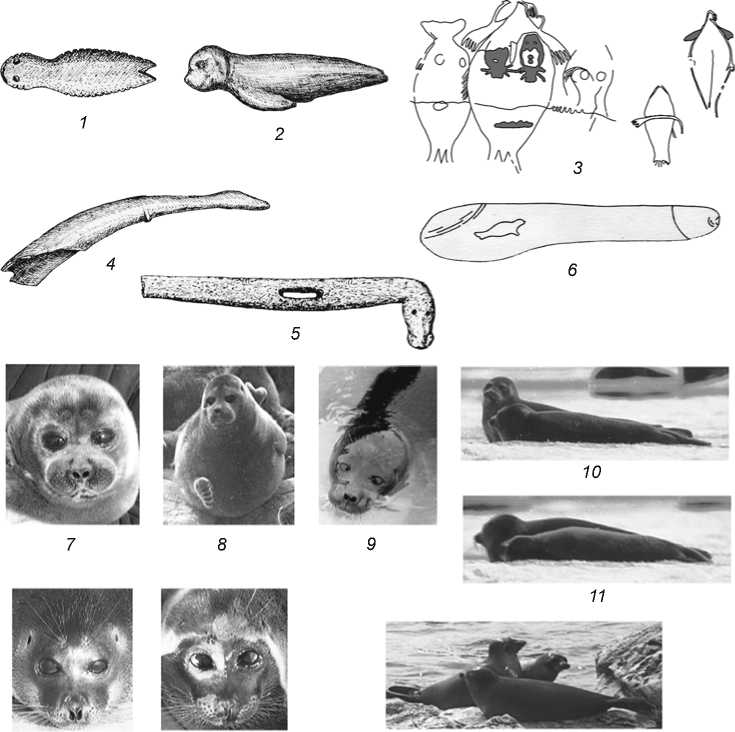

Изображения нерп на наскальных рисунках из-ве стны только на одном местонахождении – Шишкинских писаницах, расположенных на правом берегу р. Лены, в 225 км к северо-востоку от г. Иркутска (рис. 1, 2 ) [Ветров, Мельникова, Свинин, 1990; Мельникова, 1992; Мельникова, Николаев, Демьянович, 2012, с. 92–93, 99]. Эти рисунки, вероятно относящиеся к бронзовому веку, выполнены в комбинированной технике (протирка + полировка + гравировка). Животные изображены вертикально (головой вверх), в полный рост, высота фигур до 60 см, ширина до 20 см. Достаточно детально, но в то же время стилизованно, выполнены веретенообразное туловище, небольшая узкая мордочка, глаза, пасть и ласты. Древний художник передал некоторую степень любопытства животных, вероятно, во время их выглядывания из воды (рис. 2, 3 ). Эти рисунки выделяются не только по тематике и стилю изображения, но и по месту их расположения. Шишкинские писаницы находятся примерно в 130 км к северо-западу от оз. Байкал, где обитают нерпы. На байкальских и приангарских петроглифах этот сюжет отсутствует [Окладников, 1966, 1974].

Известно изображение нерпы на гальке (длиной 28 см) в форме фаллоса (рис. 2, 6 ). Она найдена возле входа в Малую Лударскую пещеру, расположенную на Северном Байкале, в 480 км к северо-востоку от г. Иркутска (см. рис. 1, 1 ). Галька зафиксирована в компрессионном слое неолита – раннего железного века совместно с каменными наконечниками стрел, отще-пами и фрагментами сосудов с оттисками шнура и сетки-плетенки [Хлобыстин, 1964]. Полная фигура нерпы (длина 4,5 см) в профиль вырезана на широком конце гальки и ориентирована головой в сторону узкого конца (головки фаллоса). Хорошо прорисованы глаза, усы и ласты. Нерпа изображена в позе наблюдения, когда животное лежит на льду или на камнях и осматривает окружающую обстановку (см. рис. 2, 10, 14 ).

Две небольшие скульптурки нерп найдены на могильнике Идан и стоянке Смородовая Падь. Могильник

12 13 14

Рис. 2. Древние изображения нерп и современные животные.

1 – Смородовая Падь; 2 – Идан; 3 – Шишкинские писаницы; 4 – Саган-Заба II; 5 – Шаманка II; 6 – Малая Лударская пещера; 7 – 14 – фотографии нерп из фотоархива В.В. Пастухова 1960–1980-х гг., предоставленные его сыном М.В. Пастуховым.

Идан находится в 39 км к северо-западу от г. Иркутска на берегу р. Ангары, примерно в 90 км от оз. Байкал (см. рис. 1, 7 ). Фигурка нерпы (длина 11,3 см), вырезанная из кости или рога, была найдена в 5 м от раскопанного в 1956 г. погребения позднего бронзового века [Рыгдылон, Хороших, 1958]. Животное изображено в профиль. Хорошо моделированы голова с удлиненной мордочкой и передние ласты (см. рис. 2, 2 ). Показаны круглые глаза, прочерчен рот, выделен нос. По наклону головы и общей позе нерпы можно предположить, что животное изображено в спящем состоянии (дремлющим), часто наблюдаемом на залежках нерп на льду весной или на камнях летом (см. рис. 2, 11 ).

Вторая скульптурка обнаружена в смешанном слое неолита – бронзового века раскопа 1 на стоянке Смо-родовая Падь, расположенной на юго-западном побережье оз. Байкал, в 65 км к юго-востоку от г. Иркутска (см. рис. 1, 9) [Кушнарева, Хлопин, 1992]. Фигурка из черного камня (длина 4,6 см) выполнена схематично. По ее боковым сторонам и брюшку нанесены насечки, расположенные наклонно к основной оси (см. рис. 2, 1). Судя по общим очертаниям и позиции глаз, животное показано со спины (вид сверху), в вытянутой позе, похожей на положение нерпы, плавающей в воде, когда видна только ее голова и часть тела (см. рис. 2, 9).

Два скульптурных изображения нерпичьих голов вырезаны на концах рукоятей. Одно из них происходит из неолитического погр. 18 могильника Шаманка II, расположенного на южной оконечности оз. Байкал, в 75 км к юго-западу от г. Иркутска (см. рис. 1, 10 ). Изделие найдено в разрушенном захоронении мужчины 20–25 лет, возле его тазовой кости [Базалийский и др., 2006]. Изображение головы нерпы (длина 15 см) перпендикулярно стержню рукояти. Оно выполнено в реалистической манере, показаны круглые глаза, расширенные ноздри, переданы характерные очертания головы (см. рис. 2, 5, 7, 12, 13 ).

Второе изображение найдено в неолитическом слое III стоянки Саган-Заба II (раскопки А.П. Окладникова 1974 г.) [Окладников, 1975; Горюнова, Нови- ков, 2012], расположенной на западном побережье оз. Байкал, в 155 км к востоко-северо-востоку от г. Иркутска (см. рис. 1, 5). Рукоять роговой ложки длиной 9,4 см выполнена в виде вытянутой шеи и рельефно выделенной головы нерпы (см. рис. 2, 4). Рукоять отделена от резервуара ложки небольшими симметричными выступами. Изображение схематичное, передано некоторое устремление головы вперед – возможная поза плывущей нерпы (см. рис. 2, 9).

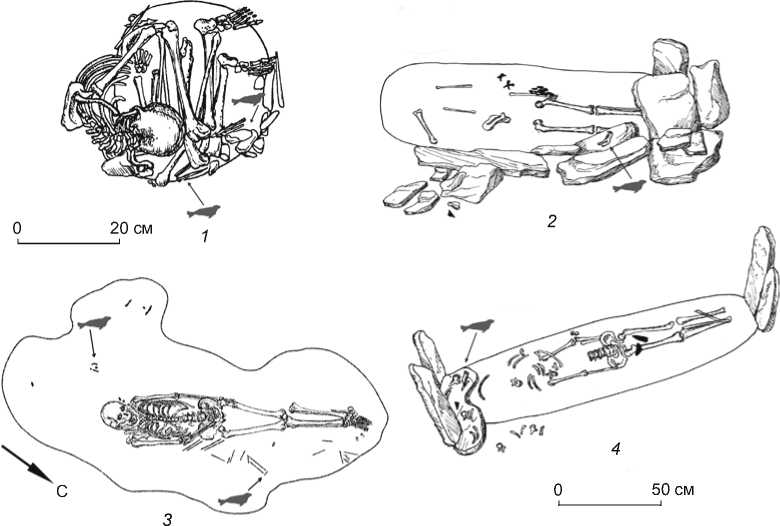

Остатки нерпы в погребениях охотников-рыболовов. На территории Прибайкалья известно 11 погребений (на пяти могильниках), которые содержали зубы, кости нерп и изделия из них (табл. 1; рис. 3, 4). Восемь из них относятся к раннему неолиту: на могильниках Локомотив, расположенном на территории г. Иркутска, в 53 км к северо-западу от оз. Байкал (см. рис. 1, 8), и упоминавшемся выше Шаманка II. На первом в двух захоронениях мужчины (№ 30) и женщины (№ 39) найдено по одной половинке расщепленного повдоль клыка нерпы, которые находились в скоплениях изделий за черепами погребенных. На Шаманке II в четырех погребениях (№ 18, 23, 78, 83) обнаружены аналогичные находки (см. рис. 4, 1–4, 8), в одном (№ 71) – фаланга нерпы. К сожалению, эти захоронения полностью или частично разрушены, поэтому первоначальное положение остатков нерп в могилах остается неясным. Исключением является погр. 46 (захоронен мужчина 25–29 лет), где найдены локте- вая и малая берцовая кости нерпы, расположенные в районе черепа, и большая берцовая, лежавшая справа от коленной чашки погребенного (см. рис. 3, 3).

Остальные три погребения относятся к бронзовому веку. Два из них – частично разрушенные в древности захоронения на могильниках Хужир-Нугэ XIV (погр. 36), Улярба II (погр. 3), находящихся в одноименных бухтах Малого моря оз. Байкал (см. рис. 1, 3 ), соответственно в 193 и 188 км к северо-востоку от г. Иркутска [Горюнова и др., 2004; Новиков, Вебер, Горюнова, 2010; Khuzhir-Nuge XIV…, 2008]. В погр. 3 (Хужир-Нугэ XIV) обнаружена правая нижняя челюсть нерпы с двумя клыками (правым и левым), которая зафиксирована в могильной яме на плитах перекрытия над правой бедренной костью человека (см. рис. 3, 2 ). В погр. 36 (Улярба II), где захоронена женщина 20 лет, у подножия вертикально стоящих плит (юго-западный конец могильной ямы, выше уровня погребения) найдены две лучевые и локтевая кости нерп, взрослой и до года (см. рис. 3, 4 ). Лучевая кость взрослой особи имеет следы порезов от разделки. Третье захоронение – погр. 25 на могильнике Шу-милиха, расположенном на левом берегу р. Ангары, в 76 км к северо-западу от г. Иркутска и в 136 км от оз. Байкал (см. рис. 1, 6 ) [Бронзовый век…, 1981]. Мужчина 35–50 лет был погребен в сидячем положении, в скорченной позе, лицом на восток (к реке). Среди сопроводительного инвентаря, находившегося в районе

Таблица 1. Кости и зубы нерпы из погребений охотников-рыболовов

|

Могильник, погребение |

Дата, л.н. * |

Пол и возраст погребенных |

Остатки нерп |

|

Локомотив |

8 000–7 000 |

||

|

№ 30 |

2♂: 35–40 лет |

Половинка клыка, расщепленного повдоль |

|

|

№ 39 |

1♀: 20–25 лет |

То же |

|

|

Шаманка II |

8 000–7 000 |

||

|

№ 18 |

1♂: 20–25 лет |

» |

|

|

№ 23 |

1♂: 25–35 лет, 1♀: 20+ лет, 3(?): 20+ лет |

Два целых и одна половинка клыка, расщепленного повдоль |

|

|

№ 46 |

1♂: 25–29 лет |

Левые локтевая, большая и малая берцовые кости от одной особи |

|

|

№ 71 |

1♂: 35–45 лет |

Фаланга |

|

|

№ 78 |

1♂: 20–25 лет, 3♀: 16–18, 25–35 и 35–50 лет |

Четыре половинки клыков, расщепленных повдоль (две от одного клыка) |

|

|

№ 83 |

1♂: 20–30 лет, 1♀: 20– 24 года |

Пять половинок клыков, расщепленных повдоль, один целый и фрагмент |

|

|

Шумилиха, № 25 |

5 300–4 000 |

1♂: 35–50 лет |

Бакулюмы двух особей старше 7–10 лет (один подработан в виде стамески) |

|

Хужир-Нугэ ХIV, № 3 |

4 700–4 000 |

1(?): 20+ лет |

Правая нижняя челюсть и левый клык одной особи |

|

Улярба II, № 36 |

4 700–4 000 |

1♀: 20 лет |

Две правые лучевые (на одной следы порезов) и левая локтевая кости двух нерп, взрослой и до года |

*Калиброванные значения.

Рис. 3. Схема расположения костей и зубов нерпы в погребениях.

1 – Шумилиха (погр. 25); 2 – Хужир-Нугэ XIV (погр. 3); 3 – Шаманка II (погр. 46); 4 – Улярба II (погр. 36).

правого плеча и левого колена, обнаружены два бакулюма взрослых нерп (см. рис. 3, 1 ; 4, 11, 12 ). Конец одного из них подработан прямым срезом, образующим рабочий край орудия типа стамески.

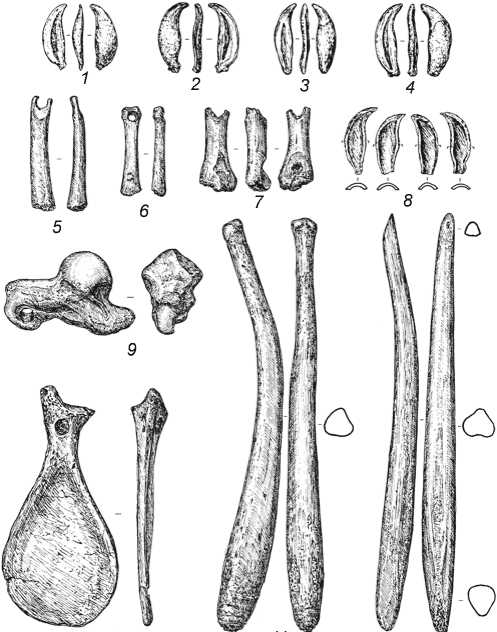

Изделия из костей и зубов нерпы. В Прибайкалье известно несколько таких изделий (см. рис. 4), среди которых указанные выше 14 расщепленных клыков из неолитических могильников Локомотив и Шаманка II и подработанный бакулюм из погребения бронзового века Шумилихи. Еще одно изделие из кости нерпы было обнаружено на поселении Саган-Заба II в материалах верхнего слоя III (раскопки 2007 г.), относимого к железному веку [Nomokonova et al., 2010]. По форме оно напоминает ложку, вырезанную из левой лопатки, в шейке которой просверлено отверстие для подвешивания (см. рис. 4, 10 ).

В пещере Тонта, расположенной в 160 км к вос-токо-северо-востоку от г. Иркутска и в 12 км от оз. Байкал (см. рис. 1, 4 ), в компрессионном слое неолита – этноисторического времени найдены четыре кости нерпы (шурф 1 1989 г.) [Горюнова, Черемисин, 2000]: правый астрагал, левый четвертый метатарсал и две фаланги взрослых особей; все с просверленными отверстиями, кроме метатарсала, на котором сверление проведено не до конца, имеется только ямочка (см. рис. 4, 5–7 , 9 ).

Кости нерпы в ритуально-жертвенных сооружениях скотоводов. В районе Малого моря оз. Байкал (см. рис. 1, 3 ) часто встречаются шатровые и плоские каменные кладки, относимые к ритуальным,

3 cм

Рис. 4. Изделия из зубов и костей нерпы. 1 – 4 , 8 – Шаманка II; 5 – 7 , 9 – Тонта; 10 – Саган-Заба II; 11 , 12 – Шумилиха.

Таблица 2. Кости нерпы из ритуально-жертвенных каменных сооружений

|

Комплекс, кладка |

Дата, гг. н.э. * |

Размеры, ориентация |

Фаунистические остатки, место обнаружения |

|

Хужир-Нугэ XII, № 2 |

540–650 |

2,6–2,1 м, ЮЗЗ– СВВ |

Три кости животных, в т.ч. астрагал и фаланга взрослой нерпы; среди плит и в зольнике |

|

Хужир-Нугэ VII, № 5 |

– |

2,5 × 2,0 м, С–Ю |

123 кости животных, в т.ч. фрагмент черепа и лучевая кость взрослой нерпы; под плитами |

|

Хужир-Нугэ VII, № 6 |

900–1020 |

2,5 × 2,0 м, С–Ю |

746 костей животных, в т.ч. фрагменты черепа, локтевая и две большие берцовые кости, принадлежавшие двум нерпам; под плитами в зольнике |

|

Саган-Нугэ III, № 1 |

1290–1400 |

3,2 × 2,1 м, С–Ю |

585 костей животных, в т.ч. фаланга взрослой нерпы; под плитами |

|

Саган-Нугэ III, № 3 |

– |

3,4 × 2,9 м, СВ–ЮЗ |

1881 кость животных, в т.ч. фаланга нерпы; под плитами |

|

Шракшура I, № 1 |

– |

3,7 × 2,5 м, СCВ– ЮЮЗ |

42 кости животных, из них семь принадлежали нерпам, взрослой и двум до года (фрагменты черепа, бедренная, большая и малые берцовые кости, фаланги); под плитами |

|

Шракшура I, № 2 |

1480–1650 |

4,4 × 3,5 м, С–Ю |

59 костей животных, в т.ч. нижняя челюсть и локтевая кость взрослой нерпы; в заполнении кострищ |

|

Базарная II, № 5 |

1650–1950-е |

4,0–3,3 м, СCВ– ЮЮЗ |

255 костей животных, в т.ч. фрагменты черепа, нижней челюсти, большой берцовой кости и фаланга нерпы; среди плит |

*Калиброванные значения.

поминальным или жертвенным сооружениям [Даши-балов, 1995; Харинский, 2002; Номоконова, Горюнова, 2013а] железного века – этноисторического времени [Номоконова, Горюнова, 2013а, б]. В шатровой кладке № 2 Хужир-Нугэ XII и плоских № 5, 6 Хужир-Нугэ VII, № 1, 3 Саган-Нугэ III, № 1, 2 Шракшуры I и № 5 Базарной II обнаружены кости нерпы (табл. 2), наличие которых необычно для подобных ритуально-жертвенных сооружений, поскольку в них, как правило, содержатся костные остатки домашних животных, представляющих основу скотоводческого хозяйства.

В шатровой кладке № 2 Хужир-Нугэ XII [Номоко-нова, 2002], датируемой VI–VII вв. н.э., между плитами и в зольнике, расположенном в ее северо-восточном конце, найдены астрагал и фаланга задней конечности взрослой нерпы.

В плоских сплошных и кольцевых сооружениях X – середины XX в. н.э. кости нерпы присутствуют в небольшом числе – от одной до семи, что составляет 0,05 – 1,60 % от общего количества фаунистических остатков. Они найдены среди плит, под ними и иногда в кострищах и зольниках, расположенных под кладками. В каждом сооружении, как правило, содержатся кости одной нерпы, за исключением кладки № 6 Хужир-Ну-гэ VII и № 1 Шракшуры I, где найдены остатки соответственно двух и трех особей. В последней были кости от одной половозрелой нерпы и двух в возрасте до одного года. В остальных кладках преобладают остатки взрослых особей. Что касается частей туш, оставленных в жертвенниках, то это голова, конечности и ласты.

В кладке № 1 Шракшуры I отмечены следы жжения на малой берцовой кости и порезов на фаланге.

Обсуждение

Археологические данные показывают, что нерпа играла определенную роль в жизни населения Прибайкалья в течение голоцена. Она была не только источником питания, но и животным, достойным изображения, использования в погребальном обряде и ритуально-жертвенной практике. В изобразительном творчестве нашли отражение детальные знания о нерпе и ее поведении. Исследованные скульптурки и рисунки варьируют по стилю, детализации и точности. К наиболее реалистичным относятся изображения нерп из Малой Лудар-ской пещеры и могильника Идан. Животные показаны в профиль, тщательно переданы очертания их тела, головы, глаз и ласт. Выделяется своей реалистичностью и скульптурное изображение головы нерпы из погр. 18 Шаманки II. Более схематично выполнены фигурки из Смородовой Пади и Саган-Забы II, однако и они передают основные признаки образа, возможно, плывущей нерпы. Эти изображения нерп этиологически значимы, т.к. они показывают детальное знание людей о позах животных в воде, на льду или камнях в спокойном состоянии, спящих либо настороженно обозревающих окружающую обстановку (см. рис. 2, 7 – 14 ).

На наскальных рисунках основные черты животного (веретенообразное туловище, маленькая узкая мордочка, ласты и т.д.) сочетаются со стилизацией образа, своего рода мифичностью, особенно четко выраженной в дополнительных изображениях личин и глаз-личин на туловищах трех нерп на Шишкинских писаницах (см. рис. 2, 3). Подобная стилизация образов животных встречается в основном в изобразительном творчестве населения Сибири бронзового века и считается одной из характерных черт искусства этого периода [Студзицкая, 1987].

Интересно, что ряд скульптурных изображений нерпы найден на значительном расстоянии от оз. Байкал – основного места ее обитания. Следовательно, это животное было хорошо знакомо жителям не только байкальского побережья, но и за его пределами. Так, в Приангарье население неолита и бронзового века реалистично передавало образ нерпы. В то же время на самом дальнем расстоянии от Байкала – Шишкинских скалах изображения нерпы теряют некоторые реальные черты. Возможно, их рисовали по памяти, на основе впечатлений об этих животных или согласно существовавшим представлениям об окружающей среде.

В ряде случаев изделия из зубов и кости нерпы, а также части туш использовались в погребальном обряде; при этом отмечаются некоторые вариации. Расщепленные клыки нерпы часто клали в могилу вместе с другими изделиями возле головы умерших и мужчин, и женщин, как, например, на неолитическом могильнике Локомотив. Части же туш нерпы (ласта, передняя и задняя конечности) полагались только мужчинам в возрасте 25–45 лет (погребения 46 и 71 Шаманки II), возможно, в качестве поминальной пищи.

Ситуация несколько меняется в бронзовом веке. Ко сти нерпы обнаружены преимущественно не рядом с погребенными, а на плитах, перекрывающих их могилы. Одно из таких захоронений принадлежало женщине 20 лет (Улярба II, погр. 36), что свидетельствует об использовании нерпы в качестве поминальной пищи и для женщин. На могильнике Шумилиха в погребении мужчины 35–50 лет найдены два бакулюма. Вероятно, они символизируют отожде ст-вление самцов нерпы с мужскими качествами. О том же, очевидно, свидетельствует и изображение этого животного на гальке, подработанной в виде фаллоса, из Малой Лударской пещеры. Здесь интересно не только присутствие фигуры нерпы на предмете, отождествленном с мужским половым органом, но и его нахождение возле пещеры. Согласно традиционным представлениям бурят, пещера является местом обитания предков, а вход в нее ассоциируется с женским половым органом. Люди приходили туда почтить предков и получить возможность родить ребенка [Батоева и др., 2002]. Присутствие в пещере Тонта подвесок из костей ласт нерпы, возможно, связано с почитанием предков в виде подношения им своих амулетов.

В целом скульптурные и графические изображения нерпы, изделия из ее зубов и костей, найденные в могилах людей, пещерах и ритуально-жертвенных кладках, показывают, что этот образ воспринимался как своего рода символическое вместилище качеств, связанных с поведенческими характеристиками нерпы, которое может использоваться для их получения через ее зубы и кости как амулеты и обереги, широко распространенные среди народов Сибири и часто ассоциируемые со здоровьем, благополучием и успехом в охоте [Галданова, 1987; Мазин, 1984; Hill, 2011]. Нерпу могли использовать и при жертвоприношениях духам местности, предкам, а также в качестве поминальной пищи.

Заключение

На основании анализа изображений нерп, а также зооархеологических исследований просматриваются разные тенденции в восприятии этого животного населением Прибайкалья с раннего неолита по этно-историческое время. Например, охотники-рыболовы неолита и бронзового века изображали нерпу на скалах, вырезали из рога и камня ее скульптуры, использовали нерпичьи клыки и бакулюм для изготовления изделий и в некоторых случаях клали части ее туш и скульптурные изображения вместе с погребенным. Это население имело детальное представление о поведенческих характеристиках животного, что хорошо просматривается в созданных им образах нерпы. Скотоводы позднего голоцена продолжили традиции охотников-рыболовов Прибайкалья по изготовлению изделий из кости нерпы (например, на стоянке Саган-Заба II), но уже не клали части туш этого животного в погребения человека, а использовали нерпу только в ритуально-жертвенной практике наряду с другими животными.