Образ змеи в ранних комплексах наскальных изображений Северной и Центральной Азии в трудах академика А.П. Окладникова

Автор: Ненахова Ю.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В середине второй половине XX в. академиком А.П. Окладниковым на обширных пространствах Северной и Центральной Азии были исследованы сотни местонахождений петроглифов. Вышедшие монографические работы, с одной стороны, являются итогом комплексного изучения наскальной изобразительной деятельности древнего населения, с другой неоценимой источниковой базой. Из всей массы петроглифов в серию фигур, заслуживающих особого рассмотрения, помимо прочих, исследователем включен редкий сюжет на скалах змеи. А.П. Окладниковым предложена возможная семантическая основа для понимания связанных с образом змеи мировоззренческих построений древнего человека, познающего и включающего окружающее пространство в круг своих интересов. Следует сказать, что обращают свое внимание на данный образ исследователи первобытного искусства и сегодня. В рамках данной статьи, прежде всего, сведена воедино источниковая база, сформированная крупнейшим исследователем первобытного искусства А.П. Окладниковым. Проделана работа по представлению количественного показателя данной категории изображений в трудах ученого в рамках их региональной локализации. Акцентировано внимание на представлении сводки изображений змей эпохи камня. Обобщены основные стилистические параметры, которыми апеллирует исследователь для определения полос, линий как фигур передающих образ змеи. Образ змеи на скальных плоскостях имеет широкое распространение, является неоднозначным по своему семантическому содержанию в рамках культурно-хронологических срезов. В палеолите, вероятно, он связан с повседневностью и «миром первичных ощущений». В период неолита формируются социально-сакральные мифологемы и обрядовокультовая составляющая, определяющаяся бессознательно-художественной переработкой, переживанием и осознанием человеком природы и общественного бытия. В эпоху бронзы видение образа усложняется и включается в представления о сотворении мира и в шаманские культовые практики. Продолжает образ существовать и в последующее время.

А.п. окладников, наскальное искусство, петроглифы, эпоха камня, образ змеи, семантика

Короткий адрес: https://sciup.org/145146710

IDR: 145146710 | УДК: 902/904, | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0751-0757

Текст научной статьи Образ змеи в ранних комплексах наскальных изображений Северной и Центральной Азии в трудах академика А.П. Окладникова

Академиком А.П. Окладниковым во второй половине XX в. в цикле авторских и коллективных работ представлены итоги многолетних полевых исследований петроглифических комплексов на территории Сибири и Центральной Азии. Ученым обоснованно выделены и рассмотрены представительные серии наскальных изображений эпохи камня – палеолитических и неолитических пластов, охарактеризованы петроглифы бронзового и железного веков, Средневековья, этнографического времени.

Особый интерес в научном сообществе, конечно, вызывают древнейшие пласты изображений. Основополагающей тенденцией ранней поры наскальной изобразительной деятельности древнего человека является подчиненность образов и сюжетов анималистическому восприятию им окружающего пространства. В категорию ранних петроглифов А.П. Окладниковым, помимо прочих фигур животных, включен и один из редчайших образов пресмыкающейся фауны – змеи.

Следует отметить, что змеи, змееподобные фигуры в петроглифах, орнаментике, обращают на себя внимание исследователей сегодня все чаще, как правило, это публикации в рамках конкретного региона и хронологиче ского периода [Жульников, 2006, с. 185–193; Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, с. 72–73 и др.].

Актуальным будет обобщение материалов по данной тематике, полученных А.П. Окладниковым на обширных пространствах Северной и Центральной Азии. Рассмотрим категорию сюжетов со змеями в трудах ученого в целом и с акцентом на древнейшие пласты, в соответствие с региональным делением, предложенным им. В сводку включены фигуры, получившие определение от исследователя – змеи, змеевидные фигуры и пр.

Материалы

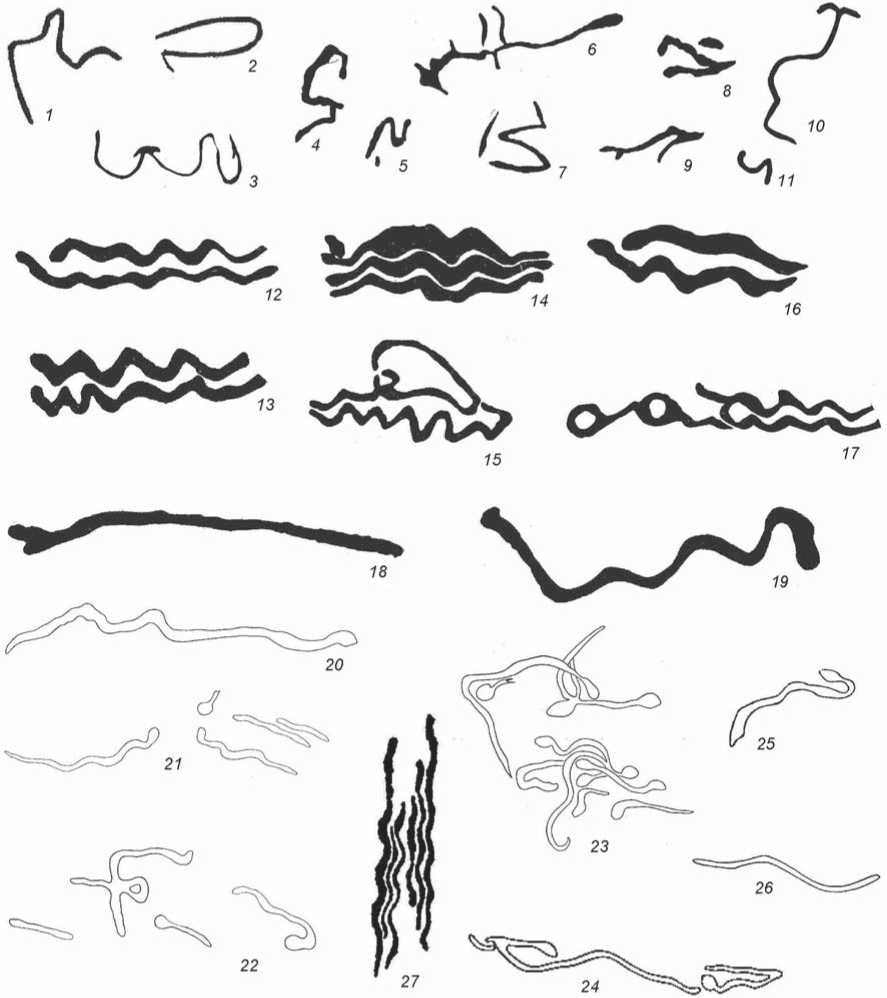

На территории Монголии под руководством А.П. Окладникова были проведены исследования на более 50 пунктах наскальных изображений [Окладников, 1972; 1980; 1981а; 1981б]. Наличие данного образа установлено на 11 пунктах – Хойт-Цэнкер (Ценкер) агуй (11 фигур), Хобд-Сомон (гора Тэбш) (57?), Баин-Булак (6), Аларин-гол (правый и левый мыс) (7(8?)+клубок), Орхон-Сомон (1), Бичикт (10), Мандал I (12), ущелье Хавцгайт (7), Аршан-хад (4+клу- бок), Хара-Удзур (Черный мыс) (2), Ихалык (пункт 3) (1). Из всего массива наскальных изображений 118 фигур определены как змеи, змееобразные полосы, и 2 клубка змей, в которых сложно определить их количество (является редким сюжетом). К эпохе камня отнесены однозначно 11 изображений Хойт-Ценкер агуй. Исследователь написал по поводу последних: «… Есть как будто и змеи (тоже характерный элемент пустынных и степных ландшафтов), существа, которые привлекали внимание древнего человека, наводили на него суеверный ужас, были мудрыми хранителями тайн подземного мира, иногда казались носителями зла, а иногда и добра» [Окладников, 1972, с. 31] (см. рисунок, 1–11). Акцентировал внимание здесь А.П. Окладников на трех изображениях, два из которых, он считал, можно рассматривать как фантастических змей, и одно синкретичное, объединяющее понятие «рогов» оленя и «змеи» [1972, с. 25, 44, 63, 68, табл. 13] (см. рисунок, 3, 6, 10).

К эпохе камня А.П. Окладниковым отнесено по манере исполнения и по вспомогательному критерию («скальный загар») еще 10 фигур с г. Тэбш, составляющих 4 композиции [1980, табл. 170, 1–3 , 5 ]. Особое внимание уделено ученым описанию одной самой древней: это три змеи с волнисто изогнутыми телами, они параллельны друг другу, у двух змей головы узкие, отчетливо не выраженные, у третьей – копьевидная, заостренная на конце (щитомордник); у всех туловище расширено в средней части [1980, табл. 170, 5 ]. Вероятно, для г. Тэбш, по манере исполнения (горизонтальное расположение на плоскости, легкая зиг-загообразность без крутых колен, общая прорисовка тела и головы), можно выделить в раннюю хронологическую группу еще 4 рисунка – 7 змей (на 2-х по одной фигуре; 2-х по две и три) [Окладников, 1972, с. 8–13; 1980, табл. 38, 2 ; 95, 1 ; 108, 5 ; 114, 3 ; 145, 1, 2, 5, 11 ] (см. рисунок , 12–19 ).

Общий комплекс змеевидных фигур петроглифов Монголии, выделенных А.П. Окладниковым, возможно, дополнить серией из трех десятков изображений с памятников – Хар-Салаа-I, -III, Бага-Ойгур-I, -II, -III, -IV, Цагаан-Салаа-I, -II, -III, -IV, Баянлиг хад, из Баян-хонгор, Богд, Джаран богд уул [Деревянко и др., 2008; Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005; Кубарев, 2009, с. 10, 12; Хаданд…, 2022, с. 9] и пр.

По результатам работ на Российском Алтае в долине р. Елангаш исследователем было выделено 16 участков с петроглифами эпохи бронзы [Окладников и др., 1979; 1980; 1981; 1982; Окладников, Окладникова, 1985]. Отмечено 45 (+5?) изображений змей на участ-

Эпоха камня. Образ змеи в петроглифах Северной и Центральной Азии.

1-11 - изображения змей и змеевидных фигур, Хойт-Цэнкер агуй, Монголия (по: [Окладников, 1972, табл. 8, 13, 15]); 1219 - изображения змей, г. Тэбш, Монголия (по: [Окладников, 1980, табл. 5, 2 ; 37, 5 ; 38, 2 ; 40, 4 ; 44, 2 ; 95, 1 ; 108, 5 ; 114, 3 ]); 20-26 - изображения змей, Второй (средний) Каменный о-в, Медвежий Ручей, р. Ангара, Россия (по: [Окладников, 1966, табл. 41, 1 ; 57, 1 ; 81, 5 ; 84, 2 ; 93, 2, 3 ; 118]); 27 - изображение скопления змей, Новоромановская писаница, р. Томь (по: [Окладников, Мартынов, 1972, с. 128, рис. 16]).

ках с III по XVI (кроме XII), некоторые выделены со знаком «?», в одном случае речь идет о змееподобных рогах. Архаичные традиции (неолитические?) в исполнении одной из композиций животных отмечены, но змеи не отнесены в эту категорию и соотнесены с основной массой монгольских петроглифов эпохи бронзы и железа. Серия этих изображения также может быть дополнена пятью фигурами с Калбак-Таша, тремя с р. Ирбитсу и др. [см.: Кубарев, 2011; и др.].

При характеристике сюжетов и образов петроглифических комплексов Монголии А.П. Окладников, исходя из единства исторического пути развития регионов, зачастую предлагал рассматривать их в совокупности с памятниками Забайкалья. Из 70 обследованных местонахождений в Забайкалье на 11 пунктах было отмечено наличие 12 (13?) змеиных фигур: Усть-Кяхта, пункт 3; Усть-Кяхта, выше ж/д моста; Сарбадуй, пункт 2; Хана-Шулуун (Каменная стена);

Баин-хара; Сарбадуй, пункт 2; п/в Селендумы (п.б); Баин-Хара; Бага-Байца; Токтуй. Изображений эпохи камня выделено не было, все соотнесены с более поздними этапами [Окладников, Запорожская, 1969; 1970].

В свою очередь, эта территория соприкасалась с районом тайги и культурой лесных охотников, оставивших писаницы на Байкале, на скалах рек Лена и Ангара, и несколько отдаленных берегах р. Томь. Так, на четырех из семи пунктов Байкала - Саган-Заба, бухта Ая, Сахюртэ, Тажеран, - отмечено 10 изображений змеи. Ранних фигур исследователем не отмечено. Особо охарактеризован сюжет, датированный эпохой бронзы; большая антропоморфная фигура, у руки которой имеются фигуры змей [Окладников, 1974].

По берегам р. Лена под руководством А.П. Окладникова было исследовано 57 пунктов наскальных изображений и на 34 из них отмечены фигуры змей или напоминающие их зигзагообразные полосы. В бассейне средней Лены на пунктах ниже д. Тинная, Чуру (пункт 1), Бадараннах, Балаганнах-Уруйэтэ отмечено 5 (6?) фигур. На скалах Шишкинской писаницы отмечено всего 5 фигур (возможно, сюда можно добавить еще 6). И на остальных местонахождениях участка верхней Лены выделено 55 (57?) змеиных образов - улус Большие Голы, скала 3; Тальма, скала 3, 8, 9, 11; Куницыно, скала 6, 7 и 11; Каринга, скала 5; Воробьево, скала 1, 4-7, 11; Давыдово (Пономаре-во), скала 10. По количеству изображений выделяется Тальма, скала 9, где выделено 6 фигур и, по-видимому, еще о 4 (5?) может идти речь, а также Куницыно, скала 6 - 5 фигур. Все они имеют весьма широкую хронологическую датировку от бронзы до этнографического времени [Окладников, Запорожская, 1959; 1972; Окладников, 1977].

Около 60 змеиных фигур отмечено А.П. Окладниковым на десяти пунктах петроглифов на р. Ангара (из 17): Первый (верхний) Каменный о-в, Второй (средний) Каменный о-в, Третий (нижний) Каменный о-в, правый берег р. Ангары у Каменных о-в, п/в Третьего (нижнего) Каменного о-ва, у дер. Баля Озерная и Сухая Баля, среди Большекадинских писаниц и на речке Каменка, Долгом пороге. При этом 27 изображений расположено на скалах Второго (среднего) Каменного острова. Значительная их часть обозначена как ранняя и соотнесена с эпохой неолита [Окладников, 1966, с. 118, 122; 1978, с. 160-191] (см. рисунок , 20-27).

Среди петроглифов р. Олекмы и Верхнего Приамурья на четырех местонахождениях петроглифов (из 20) выделено 15 изображений змеиных фигур - на скальных плоскостях по р. Геткан, на Арбинской писанице (плоскости 2 и 3, 13, 17, 26), на 1-ой плоскости Калиновской писаницы и 2-ой плоскости Смирновской [Окладников, Мазин, 1976]. Хронологически соотносятся с эпохой бронзы и железа.

Наскальная изобразительная деятельность племен, населявших бассейн Нижнего Амура, отражает своео- бразное, содержащее в своей основе иные культурные коды мировосприятие окружающего пространства, резко отличное от всего комплекса рисунков бассейна р. Амур и тем более Северной и Центральной Азии. На следующих пунктах Нижнего Амура из 8-ми отмечен интересующий нас образ: Сакачи-Алян (Сика-чи-Алян) - камень 1, 6, 10, 25-27, 33, 38, 40, 43, 46, 58, 70, 77, 92, 97, 103; у с. Шереметьевское - пункты 2 и 3; р. Кия, Чертово Плесо; у стойбища Май. Определено три клубка - в одном 7 (8?) змей, в двух других по 3 (?), 27 (?) отдельных фигур, четыре случая узнаваемых змеиных образов вписанных в личины, одна охарактеризована как змея-дракон. Изображений эпохи камня не отмечено [Окладников, 1971].

Самыми западными писаницами, вошедшими в комплекс исследованных петроглифов А.П. Окладниковым и его учениками, являются пункты, расположенные на р. Томь. На двух из трех писаниц - на Томской, камень 7 и на Новоромановской, камень 2, -отмечено 2 рисунка (8 змей). Новоромановская композиция с 6-ю змеями (по стилистике и композиционному построению) может быть отнесена к эпохе камня, к неолиту [Окладников, Мартынов, 1972, рис. 16,207] (см. рисунок , 27 ).

Интерпретация материалов

Отметим, что комплексный подход А.П. Окладникова к изучению памятников наскального искусства сопряжен с разносторонним рассмотрением каждой выделенной группы образов. Аккумулируя опубликованные материалы по змеевидным фигурам, следует сказать, что А.П. Окладников охарактеризовал образ змеи по следующим параметрам. Во-первых, отмечался количественный показатель - одиночные, двойные, тройные фигуры; как они были расположены на плоскости и относительно друг друга - горизонтальные, вертикальные, параллельно друг другу, клубки («брачный сезон», спячка). Во-вторых, рассматривалась общая подача и техническое исполнение - полосы длинные и короткие, изогнутые зигзагом, коленами, дугами, волнообразными жгутами, спиралями (иногда прямые). Это позволяло судить о динамизме, о намерениях переданного образа - лежащие, ползущие, свернутые фигуры, змеи с приподнятой выжидательно головой, готовые к удару.

Особое внимание ученым уделялось описанию такого элемента змеиной фигуры как голова. Это тот признак, по которому фигура интерпретируется как змея безоговорочно, без знака вопроса. Обозначалось наличие/отсутствие головы и качество исполнения ее. У большинства она не имеет отчетливого выражения, у других подчеркнуто обозначена или преувеличенно большая. Для фигур раннего пласта ученый отмечал реалистичность исполнения - голова прорисована четко, но не утрировано. В одном случае высказано предположение о двухголовой змее, но, возможно, так передан эффект вибрирующего хвоста. Тщательность и детальность прорисовки туловища, желание передать достоверно изгибы и утолщения указывает на реализм и традиции, характеризующие изображения эпохи камня. Для этнографических рисунков отмечается наличие внутреннего заполнения и, как правило, техническое их исполнение – резьба. В ряде случаев ученым предприняты и видовые определения – щитомордник, кобра. И заключительным, на основании вышеперечисленных определений параметров, является показатель реалистичности, условности или фантастичности образа (крылатая змея г. Тэбш), что отражает относительную позицию изображения змеи на культурно-хронологической шкале. Для еще большей хронологической детализации может использоваться рассмотрение сюжетной линии.

Для всех обозначенных регионов следует отметить, что образ змеи зачастую сопряжен с другими фигурами, вписан в сюжеты с животными и человеком, с условными знаками, вплетен в личины (специфика нижнеамурских изображений). На наш взгляд следует обратить внимание на сюжеты, где возле фигуры змеи отмечается пятно (может символизировать яйцо, символ вселенной?) или змея, а рядом полоски с развилкой (охота на змей?). Изображения змей, соотнесенные А.П. Окладниковым с эпохой камня, существуют либо сами по себе, либо в редких случаях находятся во взаимосвязи с животным (на писаницах р. Ангара). Интересно, что В.Д. Кубарев высказал мнение о том, что композиции змея + бык на г. Тэбш могут быть датированы каменным веком (имеют архаичный формат передачи фигур), в целом же подобные сюжеты относятся к поздним периодам (см.: [Кубарев, 2009; 2011; Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005]).

Относительно семантических построений исследователя следует сказать, что они базируются на четкой разработанной им методологической и методической основе [Ненахова, 2020]. Для анализа идейного содержания петроглифов определялось два круга сопоставлений: «всемирно-исторический – этнографические и археологические данные – общие для всего человечества на определенных этапах его истории закономерностей мышления и художественного творчества»; узкий, внутренний – локальный круг этнографических и культурно-исторических фактов для семантических аналогий, «имеющих более важное конкретно-историческое значение» [Окладников, 1980, с. 76]. Необходимо отдельное самостоятельное исследование, чтобы всесторонне рассмотреть предложенные для мифологем древнего человека, связанных со змеями, интерпретационные параллели в локальном и общеисторическом масштабе.

В целом же ученый отмечает, что «из глубины веков в живой мир этнографических представлений» «тянутся нити», читаемые в шаманской мифологии и космогонии племен Центральной Азии и Сибири: видное место принадлежит змее в шаманском риту- але и мифологии. Змеи-чудовища свисают со спины шаманских костюмов. Змеи изображаются на нижней части шаманских бубнов как представители и обитатели нижнего мира. Змея в архаическом пласте центральноазиатской мифологии и фольклоре входит в число образов космического порядка, связана с громом и молнией, с водной стихией, с сотворением мира и земли. Приводятся мифы о «змее»-драконе, о фольклорном змее Монголии – боге морей змее Ло-сунай и боге грома Очирвани, о Громовнике – змее и шамане. При этом параллели ученый находит на петроглифах Байкала – изображения пунктов Саган-Заба и бухте Ая, датируемых бронзовым веком. Вероятно, подобный сюжет можно отметить в изображениях Большой Кады, р. Ангара. Отмечается связь с циклами магии плодородия и пр. [Окладников, 1966, с. 307, табл. 164, 1; 1972, с. 47; 1980, с. 76–92; Окладников и др., 1982, с. 9 и др.].

Заключение

Всецело раскрыть столь редкий образ, присутствующий в наскальном творчестве населения Центральной Азии и Сибири, в одной работе невозможно. Необходимо продолжить составление полной выборки изображений змей, сбор и анализ фольклорного материала по каждому выделенному району, региону. Следует обратить внимание, как предполагал А.П. Окладников, на сопредельную территорию – Казахстан и далее, включая скандинавские, западноевропейские сюжеты. Немаловажно сопоставление с предметными комплексами из погребальных и поселенческих археологических объектов. Мы не рассматриваем здесь отдельно вопрос об орнаментике, в частности о змеевидном, зигзагообразном орнаменте, не приводим подробную характеристику мелкого пластического искусства. Хотя следует сказать, что сегодня можно представить небольшую серию скульптурных изображений змей эпохи неолита-бронзы севера России, Урала, Сибири [Гурина, 1971, с. 66; Жульников, 2006, с. 185–193; Искусство…, 1992, с. 36; Молодин, 1992, с. 41; и др.]. А, следовательно, змея хоть и редкий, но устоявшийся в мифоритуальной сфере образ.

В заключении отметим, что образ змеи прослежен А.П. Окладниковым на 90 пунктах писаниц Центральной Азии и Сибири. Сюжет этот значительно уступает в количественном отношении другим фигурам. И все же в совокупности серия петроглифов получилась весьма представительной – более 350 изображений. Из всей массы выделены единичные рисунки эпохи камня на писаницах Монголии, плоскостях рек Ангара и Томь – ок. 60 фигур, некоторые из них под знаком вопроса. Повсеместно превалирует образ змеи в сюжетах, датированных эпохой бронзы и железа, отмечены редкие изображения этнографического времени (не более 20; основные на г. Тэбш, пунктах Верхней

Лены). Если сама по себе фигура проста, то семантика образа в культурно-хронологических срезах имеет сложное, не всегда однозначное мифоритуальное наполнение. Исследователем предложены основные направления раскрытия семантики образа змеи и сюжетных линий.

Исследование выполнено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0006 «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи».

Список литературы Образ змеи в ранних комплексах наскальных изображений Северной и Центральной Азии в трудах академика А.П. Окладникова

- Гурина Н.Н. Искусство неолитических племен лесной полосы европейской части СССР // История искусства народов СССР. Искусство первобытного общества и древнейших государств на территории СССР. - М.: Изобразительное искусство, 1971. - Т. 1. - С. 64-71.

- Деревянко А.П., Петрин В. Т., Цэвээндорж Д., Мыльников В.П. Святилище с наскальными рисунками Баянлиг хад в Монголии. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. - 224 с. EDN: RTTTCN

- Жульников А.М. Петроглифы Карелии: Образ мира и миры образов. - Петрозаводск: Скандинавия, 2006. - 224 с.

- Искусство каменного века (Лесная зона Восточной Европы). - М.: Наука, 1992. - 136 с.

- Кубарев В. Д. Петроглифы Шивээт-Хайрхана (Монгольский Алтай). - Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2009. - 420 с. EDN: QPMXSP