Образовательная межрегиональная миграция: причины и социально-экономические следствия

Автор: Ислакаева Г.Р.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Миграция и рынок труда

Статья в выпуске: 3 (201), 2016 года.

Бесплатный доступ

Объектом исследования являются социально-экономические процессы, происходящие в регионах, конкретно - процессы, связанные с образовательной миграцией, когда абитуриенты поступают в вузы других регионов. Предметом исследования являются эффекты, которые создаёт образовательная миграция молодёжи для социально-экономического развития регионов, причины возникновения миграции, методы регулирования миграции. Теоретическая сторона предмета заключается в выявлении взаимных связей между образовательной миграцией молодёжи и социально-экономическим развитием регионов, механизмов формирования миграции, личных мотивов образовательных мигрантов, стимулов для развития региональных образовательных систем. Исследуются вопросы компенсируемой и некомпенсируемой образовательной миграции, баланса в миграционных процессах из региона в регион, положительные и отрицательные эффекты этих миграционных потоков для отдельных регионов и страны в целом. Эмпирическая сторона предмета: исследование опирается на эмпирическое исследование, проведённое автором в лаборатории исследований социально-экономических проблем регионов Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного университета. Анкетирование было проведено среди учащихся 11-х классов ОУ в период январь-февраль 2016 г., оно охватило 3702 учащихся (18% общего числа) по административным районам и городам Башкортостана. Целью исследования является выявление, систематизация и анализ причин образовательной миграции молодёжи, влияние на социально-экономическое развитие регионов и страны в целом положительных и отрицательных сторон такой миграции, путей регулирования миграционных процессов. Основные теоретические и эмпирические положения статьи: установлено, что не только система высшего образования влияет на экономику и является драйвером экономического развития региона, но и сложившаяся в регионе социально-экономическая обстановка, семейные характеристики абитуриента, характеристики вуза влияют на качественный состав абитуриентов, поступающих в вузы региона. Миграция абитуриентов в другие регионы связана в значительной степени с тем, что существующие условия для трудоустройства в регионе проживания представляются им неудовлетворительными. Молодёжь выбирает вуз другого региона в надежде, что будет легче найти работу, соответствующую их желанию.

Образовательная миграция, социально-экономическое развитие регионов, молодёжь, абитуриенты, студенты, высшее образование

Короткий адрес: https://sciup.org/143181888

IDR: 143181888

Текст научной статьи Образовательная межрегиональная миграция: причины и социально-экономические следствия

Динамика современного общества ставит серьёзные вызовы перед системой образования, прежде всего, высшего образования. Конкуренция вузов за рынок образовательных услуг, пожалуй, самый основной вызов для всех национальных образовательных систем, а также непосредственно для самих вузов.

Россия, являясь участником глобальных процессов, начиная с начала 2000-х гг. в своей образовательной политике придерживается курса на повышение конкурентоспособности национальной системы высшего образования. Главным образом, это выражается в структурных изменениях, предусматривающих создание новой сети вузов, переход к финансированию, основанному на принципе «деньги следуют за студентом», внедрение института рейтингования вузов, мониторинга вузов на предмет их эффективности и др. Все эти изменения, в конечном счете, направлены на развитие конкуренции вузов на рынке образовательных услуг.

Очевидно, что развитие конкуренции вузов за абитуриентов активизирует развитие учебной миграции (как на международном, так и на национальном уровнях). Ведь вузы, с целью привлечь как можно больше абитуриентов, причем самых лучших, не ограничиваются ареалом своего местонахождения в пределах своего региона, они выходят на межрегиональный уровень, активизируя, тем самым, межрегиональную учебную миграцию.

В принципе, получение высшего образования в лучших вузах страны абитуриентами из других регионов, в случае их возвращения обратно на «малую родину», способствует повышению качества интеллектуального потенциала регионов. Специфичность учебной миграции в России в том, что уезжающие абитуриенты, в основном, не возвращаются обратно. Причем, уезжают, как правило, лучшие абитуриенты, имеющие высокие баллы ЕГЭ, призеры олимпиад различного уровня, и, как следствие, происходит снижение качества интеллектуального потенциала регионов.

Статья посвящена анализу влияния образовательной миграции молодёжи на социальноэкономическое развитие регионов.

-

2. Некомпенсируемая образовательная миграция: плюсы и минусы.

-

3. Причины образовательной миграции.

По определению Санниковой О.В., если образовательные мигранты стремятся сделать свое перемещение необратимым и невозвратным, то такая образовательная миграция становится некомпенсируемой [20].

С этой точки зрения проблема некомпенсируемой миграции актуальна для многих регионов РФ, в частности, для Удмуртии, Башкортостана, Оренбургской области. К примеру, в Удмуртии 70% из уехавших абитуриентов в вузы других регионов не планируют возвращаться в свой регион обратно [20]. Аналогичная ситуация и в РБ, согласно проведенному опросу в январе-феврале 2016 г., в котором приняли участие 3702 выпускника общеобразовательных учреждений, 50,2% заявили, что планируют получить высшее образование в вузах других регионов, из их числа 67% не планируют возвращаться обратно после окончания учебы. В Оренбургской области более 70% лучших выпускников школ уехали за пределы региона, при этом их отток не компенсируется лучшими абитуриентами из других регионов [18].

Конечно, в случае если бы образовательная миграция имела сбалансированный характер, т.е. отток абитуриентов соответствовал притоку абитуриентов из других регионов или стран, причем, с последующей их интернализацией в социально-экономическую деятельность региона, то проблема оттока абитуриентов не стояла бы столь остро.

Заметим, в целом, мобильность абитуриентов в их выборе вузов и регионов, имеет и положительную сторону: лучшие абитуриенты становятся студентами лучших вузов страны, что соответствует положениям экономической теории об оптимальном сочетании ресурсов в целях роста благосостояния. Кроме того, отток абитуриентов за пределы региона создает стимулы для самого региона проводить реформы по повышению качества образования. Есть и отложенный эффект процесса миграции лучших выпускников школ в лучшие учебные центры страны. Например, приобретя не только качественные знания, но и опыт работы в передовых научных центрах, они могут вернуться позже и дать импульс научному и технологическому развитию своих регионов [7].

Вместе с тем некомпенсируемая учебная миграция (когда уезжающие лучшие абитуриенты не возвращаются обратно) для регионов может иметь и негативные последствия, например, снижение качества интеллектуального потенциала региона. Вузы, зачисляя остающихся абитуриентов, вынуждены снижать планку в части подготовки кадров. В результате снижаются возможности для развития инновационных, высокотехнологичных отраслей. А для национальных республик, эта проблема имеет еще более серьезные последствия. Так, отток молодёжи с территории национального региона угрожает сохранению коренного этноса. Соответственно, это разрушает преемственность поколений, условия для сохранения национального языка, угрожает сохранению культурной особенности республики, и конечном счете, культурному многообразию Российской Федерации.

Проблема некомпенсируемой учебной миграции, наблюдаемая в некоторых российских регионах, может быть обусловлена различными причинами. Причем причины могут быть специфичные для регионов. Очевидно, для выяснения причин некомпенсируемой учебной миграции необходимо исследовать мотивацию абитуриентов при выборе вуза.

Обзор литературы показал, что существует достаточно много работ, посвященных образовательной миграции, особенно много работ в зарубежной литературе, т.к. этот вопрос стал актуальным для других стран намного раньше [24, 25, 26]. Причем существуют работы, которые четко разделяют образовательную и учебную миграцию, считая, что учебная является частью образовательной миграции [1, 14]. Наряду с ними имеются работы, в которых образовательную и учебную миграцию авторы считают идентичными, ссылаясь на источники западной литературы, в которых не существуют разделения на образовательную и учебную миграцию [21].

Отметим и то, что, образовательная миграция, включающая учебную, является предметом изучения различных научных дисциплин – социологии, демографии, экономики, культурологи, психологии и др., поскольку причинно-следственные связи данного процесса могут быть различными, а объяснение в рамках одной какой-либо науки будет носить ограниченное суждение и видение. Всестороннее изучение данной проблемы, в рамках междициплинарного подхода позволяет комплексно исследовать проблематику учебной миграции.

То, что учебная миграция является предметом изучения различных научных дисциплин, объясняет достаточно широкий спектр аспектов изучения учебной миграции, описанных в литературе.

В целом, ключевую проблематику работ, определяющую круг исследуемых вопросов, можно свести к двум крупным направлениям, в каждом из которых рассматриваются различным аспекты учебной миграции: 1) проблематика работ, посвященная проблемам адаптации образовательных мигрантов в принимающей их стране; 2) проблематика работ, посвященная мотивации учебных мигрантов при построении образовательной траектории. Образовательная траектория связана с выбором вуза, направлением подготовки, профессии.

По первому направлению проблемы учебной миграции достаточно подробно раскрыты в работе Самофаловой Е.И. [21], на основе проведенного ею обзора зарубежной литературы. В ее работе раскрыты проблемы образовательной миграции, которые находятся в фокусе зарубежных исследователей, в их числе:

-

- проблема социального неравенства мигрантов в среде принимающего их общества, рассматриваемая с позиции причин ее возникновения и последствии такого неравенства;

-

- психолого-педагогическая проблема адаптации образовательных мигрантов в принимающей их стороне (стране);

-

- социально-культурные барьеры для образовательных мигрантов в новой образовательной среде и принимающей их стране в целом.

Вместе с тем из числа работ российских ученых также можно выделить работы, в которых уделяется внимание проблеме адаптации образовательных мигрантов в российской образовательной системе и РФ в целом, например, Алексеева Е.Н. [1], Письменная Е.Е. [14] и др.

Что касается второго направления, то в данном случае можно выделить работы, в которых уделяется внимание проблемам межрегиональной учебной миграции.

Так, Зубок Ю.А. и Чупрова В.И. в работе [6], в частности, затрагивают проблематику учебной миграции. Выделяя в рамках теории рисков средовые риски, являющиеся следствием неопределенности той среды, в которой пребывают социальные субъекты, и, деятельностные риски, которые возникают от деятельности социальных субъектов, совершенные в условиях неопределенности, и, тем самым, порождают новые риски, авторы представляют собственное видение проблемы учебной миграции.

По их мнению, возникновение учебной миграции связано с рисками и неопределенностями, вызванные процессами преобразований сферы образования, а также условиями жизнедеятельности. Все это незамедлительно сказывается на мотивации молодёжи в отношении образования.

В данном случае, речь идет о том, что преобразования в сфере образования вызывают неопределенность для молодёжи (средовой риск), находящаяся на пути построения и выбора образовательной траектории (это может касаться выбора учебного заведения, направления подготовки, профессии, отношения к знаниям). Находясь в средовом риске, молодёжь выстраивает собственную образовательную траекторию, направленную на предупреждение и преодоление возможных рисков, таким образом, что, по их мнению, способно минимизировать риски в условиях неопределенности. Однако минимизирую свои риски молодёжь, тем самым, может порождать другие риски (деятельностный риск).

На основании проведенного исследования авторы пришли к выводу, что мотивация молодёжи в сфере образования определяется материальным положением, а также региональными условиями жизни учащейся молодёжи. Региональные условия жизни рассматривались в разрезе категорий поселений: Москва, Санкт-Петербург; областной центр и крупный город; средний город; малый город; село, деревня.

Материальный фактор оказывает заметное влияние на отношение к образованию, а также на его доступность. Однако его влияние проявляется по-разному с точки зрения региональных условий. В большей степени влияние материального фактора на получение образования проявляется в сельской местности, где проживает наименее обеспеченная часть населения (т.е. где наблюдается самый низкий уровень жизни), и в мегаполисах, вероятно связанное с высокой стоимостью образовательных услуг.

Несколько меньше его влияние на получение образования в средних и малых городах, сельских поселениях, в которых уровень жизни не такой высокий, по сравнению с крупными городами и мегаполисами.

Наименьшее влияние (относительно сельских поселений, малых, средних городов) материального фактора и региональных условий жизни на мотивацию молодёжи в отношении получения образования - в крупных городах, поскольку «... уровень коммерциализации образования не такой высокий как в Москве и Санкт-Петербурге, а возможности трудоустройства шире, чем в небольших городах и в селе» [6, с.37].

Вместе с тем авторы утверждают, что учебная миграция отчасти вызвана и существующими вокруг молодёжи условиями жизнедеятельности. Так, в условиях отсутствия на селе достойных условий жизни, квалифицированной работы, формируется специфический образ жизни, когда не требуется особой образовательной подготовки, получение образования для сельской молодёжи рассматривается как единственно возможный способ переезда в город. В силу этого обстоятельства инструментальный подход к получению образования более выражен в среде сельской молодёжи по сравнению с городами (разного уровня), отмечают авторы исследования [6].

Таким образом, Зубок Ю.А. и Чупров В.И., основываясь на собственных результатах исследования, заключили, мотивация молодёжи, связанная с получением образования, отличается не только между селом и городом, но и между крупными и небольшими городами, территориально удаленными от столиц и региональных центров, городом и селом.

Санникова О.В., исследуя проблему некомпенсируемой образовательной миграцией в Республике Удмуртия, заключила, что одной из причин некомпенсируемой учебной миграции является желание минимизировать риски, связанные с получением некачественного образования, а впоследствии низкооплачиваемого трудоустройства [20].

По ее мнению, наблюдаемые различия в уровне социально-экономического развития регионов и развитии их системы высшего образования, обуславливают некомпенсируемый характер учебной миграции. Последнее объясняется тем, что в условиях оптимизации вузов, появления новой категории вузов в отдельных регионах, многие региональные рядовые вузы, сталкиваются с риском утраты ведущих позиций в подготовке кадров практически для всех отраслей экономики региона, что снижает привлекательность образования для молодёжи. В результате, молодёжь с целью избежать риска, связанного с получением некачественного образования в региональном вузе, готова покинуть свой регион для получения в их представлении более качественного образования в вузе другого региона.

-

4. Личные мотивы образовательных мигрантов.

Изучая проблемы учебной миграции, представляется важным изучить и то, какими критериями руководствуются абитуриенты при выборе вуза. Иными словами, какова мотивация абитуриентов при выборе вуза? Определение значимых критериев, которыми руководствуются абитуриенты при выборе вуза, и, сопоставить их с тем, насколько соответствуют им вузы, находящихся на территории конкретных регионов, позволит выявить причины, прямо или косвенно влияющие на отток абитуриентов из одних регионов в другие регионы. Кроме того, анализ потребностей абитуриентов позволяет определить ориентиры для вузов в части корректировки своей образовательной политики.

Существует достаточно много работ по проблематике мотивации, механизмов принятия решений, в том числе с позиций ограниченной рациональности индивидов в их поведении [7].

Так, Кокшаров В.А. и Агарков Г.А. в работе [10] исследовали мотивации индивидов при выборе образовательных траекторий, т.е. выбора конкретных специальностей (направлений подготовки). На основе разработанной экономико-математической модели выбора индивидами образовательных траекторий, авторы пришли к выводу, что экономические мотивации являются наиболее значимыми, которые, прежде всего, связаны с ожиданиями высоких доходов после окончания обучения. Последнее также играет большую роль и для студентов, планирующих поступать в магистратуру [19].

Земцов С.П., Еремкин В.А., Баринова В.А. [5] используя эконометрический анализ, выявили основные факторы, влияющие на выбор вуза абитуриентами в России, в их числе:

-

- узнаваемость бренда вуза (в обществе),

-

- успешность его выпускников (рассматривается с позиции потенциальной заработной платы),

-

- доходность вуза (как индикатор востребованности состоятельных абитуриентов, а также показателей его финансовых возможностей по улучшению материально-технической базы и поддержания высокого качества ППС)

-

- качества преподавательского состава (рассматривается с позиции возможности высокого качества подготовки),

-

- расположение вуза (расположение вуза в крупных агломерациях, более востребовано, абитуриенты стремятся жить в наиболее комфортных городах с перспективами карьерного роста).

При этом авторы акцентируют внимание на то, что они придали значение выбору вуза со стороны лучших абитуриентов. По их мнению, выбор вуза лучшими абитуриентами отличается от среднестатистического абитуриента, объясняя это тем, что лучшие вузы конкурируют за лучших абитуриентов, предоставляя качественное образование, однако, большинство российских вузов абитуриентами рассматривается как возможность получить диплом и отсрочки от армии [5].

Прахов И.А. в своей работе [15], обосновывает, что выбор вуза может определяться не только способностями учащегося через его успеваемость в школе, а также и характеристиками его семьи. По его мнению, характеристики семьи ((образование родителей, структура семьи (полные семьи, в которых оба родителя, или неполная), материальное положение семьи)), тип школы (обычная или с углубленным изучением предметов) влияют на выбор вуза через результаты ЕГЭ. Речь идет о том, что дети из полных семей, материально обеспеченных и высокообразованных, показывают более высокие результаты ЕГЭ, следовательно, они имеют больше шансов поступить в лучшие вузы. Поэтому дети более богатых родителей поступают в селективные вузы [16].

Андрущак Г.В. и Натхов Т.В. [2] исследуя вопрос мотивации абитуриентов, связанных с выбором образовательной траектории, пришли к выводу, что на выбор того или иного вуза влияют следующие факторы: семейные характеристики абитуриента (уровень обеспеченности и образованности семьи: имеют высшее образование или не имеют), тип школы (рядовые или гимназии), а также ожидания будущих доходов после вуза, которые увязываются с выбором направления подготовки. При этом все эти факторы между собой коррелируют между собой, что определяет выбор вуза абитуриентами. Речь идет о том, что:

-

- абитуриенты, планирующие получить высшее образование «в первом поколении», т.е. из семей, в которых родители без высшего образования, ожидают получать большие доходы после вуза (в абсолютном выражении), чем абитуриенты из образованных семей;

-

- ожидаемые доходы после вуза выше у учащихся гимназий, чем у учащихся рядовых школ;

-

- абитуриенты из богатых семей, ориентированные на получение высшего образования в вузах с высокой стоимостью обучения, в основном, ожидают получение больших доходов;

-

- наибольших доходов ожидают абитуриенты, предпочитающие технические специальности, чем абитуриенты, ориентированные на естественнонаучную подготовку;

-

- менее успевающие абитуриенты в больше мере ориентированы на получение высоких доходов.

Наряду с этим, авторы работы [2] заключили, что большинство абитуриентов, исходя из ожидаемых доходов и выбранной специальности, планируют поступать в крупнейшие вузы своего региона, имеющие репутацию, дающих высокое качество образования.

Ильчук С.Б. исследуя вопрос спроса на услуги высшего образования на примере Астраханского государственного технического университета, пришел к выводу, что в числе основных критериев выбора высшего учебного заведения абитуриентами и их родителями находятся:

-

– престиж вуза в регионе;

-

– наличие интересующей специальности;

-

– перспективы трудоустройства после окончания вуза [8].

-

5. Эмпирические источники исследования образовательной миграции

Для понимания процессов, происходящих в этой сфере, важно проводить мониторинг ситуации. Авторами работы [3] было проведено исследование, направленное на изучение мотивации потенциальных абитуриентов Республики Башкортостан. В качестве метода сбора данных, авторами применен метод опроса в виде анкетирования среди учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений (ОУ), проведенного в период январь-февраль 2016 г. при организационной поддержке Министерства образования РБ. Анкетирование охватило 3702 учащихся (18% общего числа) из 53 административных районов (из 54 существующих) и 7 городских округов, в том числе по г. Уфе. По г. Уфе выборка было более обширной, поскольку здесь сконцентрирована основная часть выпускников ОУ, охватившая 34 ОУ, в их числе: 9 гимназий, 3 лицея, 22 средних общеобразовательных школ (СОШ). В итоге по Уфе было собрано и обработано 1383 анкет, что составляет около 30% от общей численности выпускников Уфы, из них 43,7% - выпускники гимназий и лицеев, 56,2% - это выпускники СОШ.

Изучение литературы по проблеме выбора вузов, позволило заключить также и то, что выбор вуза формируется под влиянием объективных показателей или субъективных мнений.

Так, рейтинги вузов, которые можно отнести к объективным показателям, все большее влияние оказывают на формирование выбора вуза абитуриентами, в силу увеличивающейся роли и масштабов системы рейтингования вузов. Характеризуя результаты деятельности вуза, рейтинги, тем самым, формируют образ вуза, отмечают Ефимова Н.И. и Маковейчук А.В. [4].

То, что образ вуза, именуемый некоторыми исследователями как имидж вуза, оказывает влияние на абитуриентов при выборе стартовой площадки профессиональной карьеры, отмечается и в работе Косаревой О.Е. [11]. Однако, по ее мнению, образ вуза формируется под влиянием комплекса характеристик вуза, складывающиеся из информационной составляющей (описательного характера) и эмоционального восприятия, например, на основе существующего опыта (были выпускниками вуза), визуального восприятия. По мнению Фроловой, имидж вуза определяется такими характеристиками как: имидж образовательной услуги, студента, ППС, руководителя вуза, визуальный имидж вуза [23].

Существует мнение и том, что на принимаемое решение о выборе вуза оказывает влияние репутация вуза. Резник С.Д. и Юдина Т.А. сложившуюся репутацию вуза относят к главному фактору, учитываемого аналитиками, инвесторами, потребителями [17].

Между тем Пецольдт К., Воробьева И.В., Иноземцева Е.С. в работе [13] обосновывают, что репутация вуза во многом зависит от репутации его преподавателей. В качестве примера, они приводят опыт немецких вузов, когда на работу приглашаются преподаватели с высокой репутацией, выступающие как «флаг вуза». Например, немецкий институт Ильменау пригласил на работу профессора Бранденбурга. С его приходом сразу же повысилась репутация вуза, увеличилось число студентов на тех специальностях, к которым имеет отношение профессор [13].

Спирина Н.А. обосновывает, что « … абитуриенты при выборе вуза исключительно опираются на имидж и известность учебного заведения» [22]. С этой точки зрения бренд вуза один из маркетинговых инструментов, который формирует в глазах абитуриентов узнаваемость вуза в обществе.

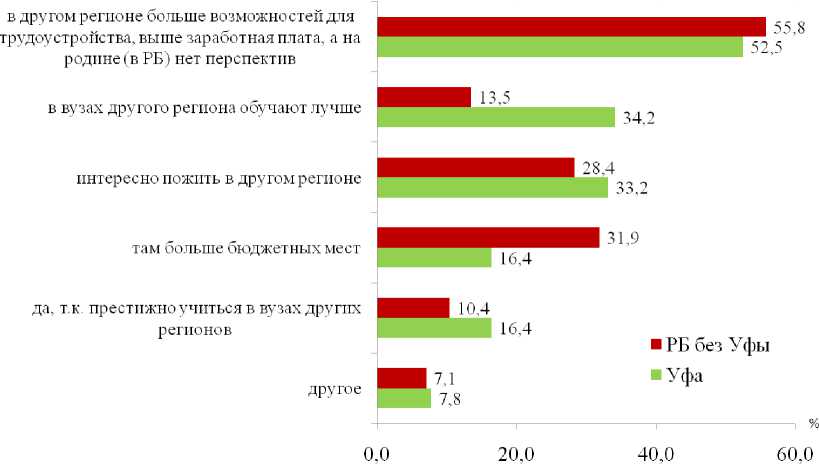

Опрос охватил достаточно широкий круг вопросов, сгруппированных по разным смысловым блокам (направлениям). В частности, авторами исследования было акцентировано внимание на том, какими критериями руководствуются абитуриенты при выборе вуза, почему они отдают предпочтение вузам других регионов, их планах о возвращении в свой регион. Данный фокус исследования позволил выявить узловые проблемы (рис. 1), провоцирующие отток абитуриентов, последствия которого носят некомпенсируемый характер.

Вопрос выбирающим не РБ:

«Планирую поступать в вузы другого региона, так как:»

Рисунок. 1. Результаты распределения ответов респондентов на вопрос: «Почему они планируют поступать в вузы другого региона?»

В частности, из опроса выяснилось, что чаще всего абитуриенты обращают внимание на проходные баллы ЕГЭ, складывающиеся в вузах в прошлые годы. Причем жители районов и малых городов обращают на это большее внимание (62% респондентов), а жители Уфы – меньшее, но тоже значительное число (почти 47%). Отсюда мы также видим, что та половина респондентов, которая не отметила этот вариант ответа, имеет настолько хорошую успеваемость, что они рассчитывают на высокие баллы ЕГЭ и их не заботит «линия отсечения». Видно также, что жители Уфы чувствуют себя заметно более уверенно в отношении ЕГЭ, чем жители сельских районов и других городов РБ.

-

6. Возможности развития компенсируемой миграции.

Отток абитуриентов из региона может быть компенсирован притоком молодёжи из других регионов или стран. Об этом нами уже было сказано в начале статьи. Задача по привлечению иностранных абитуриентов сегодня является одной из актуальных для каждого российского вуза. Однако далеко не все вузы в России активно привлекают иностранных студентов.

Письменная Е.Е. в своей работе [14] описала четыре ключевых эффекта от международной учебной миграции для России в целом и ее регионов:

-

- социальный: суть которого в том, что через удовлетворение образовательных потребностей иностранных студентов путем изменения учебных планов, содержаний курсов, методов и форм преподавания, повышается качество национальной системы образования. Иными словами, «учебная миграция иностранцев, может рассматриваться с социальной точки зрения как эффективный «внутренний преобразователь» системы образования» [14, с. 13].

-

- политический: обучение иностранных студентов, которые в перспективе будут формировать экономическую и политическую элиту в посылающих их странах, позволит эффективнее устанавливать межгосударственные связи.

-

- экономический: дополнительный источник получения доходов от оплаты за обучение иностранных студентов, как для вузов, так и для городов их проживания.

Помимо оплаты за свое обучение, иностранные студенты получают материальную помощь от родителей на проживание. В работе Клячко Т.Л. и Красновой Г.А. [12] отмечается, что иностранные студенты тратят на 25% больше, чем местные студенты, следовательно, иностранные студенты, своего рода, активные «инвесторы» регионального рынка, т.е. дополнительные предъявители платежеспособного спроса в определенных секторах экономики: питание, аренда жилья, транспорт, включая авиа и железнодорожные перевозки, туризм, развлечения, книги, канцтовары и др.

В некоторых работах уже были предприняты попытки оценить доходы от иностранных студентов в РФ, в частности в [12, 14], авторы приходят к выводу, что потенциальный объем российского рынка образовательных услуг может составлять намного больше, но он недоиспользуется.

-

- демографический: иностранные студенты, которые готовы остаться в принимающей их стране, могут стать и ресурсов пополнения демографического потенциала, трудовой армии, как высококвалифицированные работники [14].

-

7. Выводы

Суммируя проведенный в статье обзор работ, можно заключить, что не только система высшего образования влияет на экономику и является драйвером экономического развития региона, но и сложившаяся в регионе социально-экономическая обстановка, семейные характеристики абитуриента (образование родителей, структура семьи, материальное положение семьи), характеристики вуза (имидж, репутация, бренд вуза) влияют на качественный состав абитуриентов, поступающих в вузы региона. Миграция абитуриентов в другие регионы связана в значительной степени с тем, что существующие условия для трудоустройства в регионе проживания представляются им неудовлетворительными. Молодёжь выбирает вуз другого региона в надежде, что будет легче найти работу, соответствующую их желанию, прежде всего, в части ожидаемых доходов после вуза. На этот фактор вузам трудно повлиять и это сигнал для органов государственного управления и местного самоуправления для принятия соответствующих мер.

Представляется, что для решения этих взаимоувязанных проблем регионам необходимо разрабатывать комплексные стратегии развития региональных систем высшего образования в тесной увязке со стратегией социально-экономического развития региона.