Образы «Майской ночи» Н.А.Римского-Корсакова в контексте проблем архетипичного и интертекстуального

Автор: Верба Наталья Ивановна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Языки культуры

Статья в выпуске: 2 (31), 2014 года.

Бесплатный доступ

Архетип, архетипичные образы морской девы, интертекстуальные связи, образа в музыке, образы художественного произведения

Короткий адрес: https://sciup.org/14031728

IDR: 14031728 | УДК: 781.6

Текст статьи Образы «Майской ночи» Н.А.Римского-Корсакова в контексте проблем архетипичного и интертекстуального

«Майская ночь» – одно из произведений Н.А. Римского-Корсакова, в «чистом» виде реализующее русалочью тему. И в литературной основе –повести Гоголя, и в самой опере обнаруживается весь круг персонажей и мотивов из системы архетипических образов русалочьих сюжетов [4]. Здесь можно найти и обрисовку укоренившихся в фольклоре и литературе на данную тематику трагических обстоятельств превращения несчастной девушки в русалку, и мстительную канву поведения, обусловленную таковыми причинами, и вместе с тем очарование героини, ее амбивалентный облик. Подчеркнем, что подобный дуализм образа русалки запечатлен практически во всех фольклорных, этнографических и энциклопедических источниках, опубликованных на протяжении XIX века. Данная система архетипических образов с разными нюансами реализуется как в фольклоре, так и в огромном корпусе художественных произведений [6].

Обычаи русальной недели («зеленых святок») довольно подробно освещены в многочисленных трудах исследователей [1; 8; 11]. Обращение композитора к этому фольклорному пласту выглядит вполне естественным, и Римский-Корсаков в «Летописи» не раз высказывался о сложной основе оперы, гармонично сочетающей в себе быль, религию, миф и сказку, и подчеркивал разумеющуюся связь русалочьих сцен с многовековой народной традицией [13, c. 171].

Обрядовая практика провоцирует художника на бытие внутри контекста – не только фольклорного, но и художественного, запечатлевающего это действо, а значит – творческую необходимость каждого мастера прибегать к откристаллизовавшимся способам его воплощения в искусстве. Иными словами, работа мастера с архетипичными образами, имеющими дли- тельную историю реинкарнаций в культуре, априори осложняется интертекстуальными связями с другими произведениями, реализующими схожую сферу.

Интуитивно же или намеренно, но композиторы, как правило, прибегают к схожим приемам в отображении архетипичных образов. На наш взгляд, подобная одновек-торность творческих поисков во многом обусловливается самим образом, будто подсказывающим авторам аутентичные средства реализации в произведении и, следовательно, продуцирующим определенную «методологию» запечатления. В свою очередь с традиционными средствами претворения архетипичного образа сталкивается каждый следующий художник, обращающийся к имеющему богатую историю перевоплощений в культуре персонажу. С одной стороны, накопленный в коллективном бессознательном арсенал способов претворения архетипичного образа, с другой – уникальность стиля и мировоззрения каждого автора являют собой факторы постоянного обновления образа при сохранении его основной семантической структуры.

В музыке архетипичные русалочьи образы претворяются с помощью особых выразительных средств. На основании анализа опер Гофмана, Даргомыжского, Римского-Корсакова, симфонических произведений Дебюсси, камерно-вокальных опусов Балакирева, Бородина, Римского-Корсакова можно сделать выводы, что наиболее часто использующимися, имманентными образу морской девы и морской же стихии являются:

– круговые замкнутые мотивы с выраженной секундовой хроматикой внутри и самостоятельные секундовые «томные», «зовущие» мотивы;

– особые фактурные приемы (расслоение музыкальной ткани на «дно» и «повер-

Общество

Terra Humana ¹ 2’2014

хность», арпеджиато, тремоло, триольная, или покачивающаяся фактура);

– преимущественно трехдольные размеры и соответствующие ритмические решения;

– особый инструментарий (наиболее востребованными тембрами являются арфа, гобой, струнные и их ансамблевые сочетания) [3; 4; 5].

В «Майской ночи» композитор следует сложившемуся кругу выразительных приемов, связанных с претворением в музыке мифологемы воды и образа морской девы. Свойственные русалочьему музыкальному пласту интонационные, метроритмические, тембровые и фактурные решения предвосхищаются уже в увертюре, затем в дуэте и рассказе Левко и в полную силу звучат в третьем действии оперы.

В увертюре к опере очерчен весь названный круг способов, аутентично воплощающих музыкальный облик русалочьей тематики [12, с. 5].

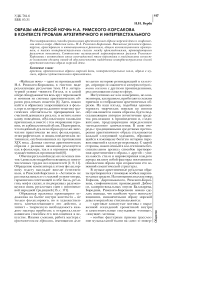

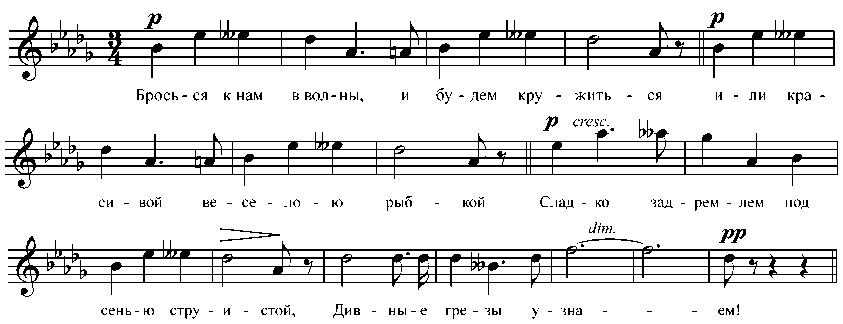

В дуэте из первого действия , перед рассказом Левко, также можно идентифицировать триольные последовательности, иллюстрирующие мерное колыхание воды, расслоение фактуры на «дно» и «поверхность», тремолирующие вкрапления. Здесь же, пусть и в эмбриональном виде, композитор экспонирует две полярные ипостаси воды – дарующую жизнь и смертельно опасную. Это и завораживающее покачивание («будто дитя в люльке»), и соответствующее напряженное музыкальное оформление монолога Ганны на словах «я помню, что говорили такое страшное о нем»: тишина и очарование сменяются подобающими «чему-то страшному» гармонией и фактурой. Отметим значение секундовых оборотов в приведенном отрывке (рис. 1).

Особая инструментовка, характеризующаяся звучанием струнных и духовых (чаще гобоя) или же арфы и духовых (гобоя), присуща и рассказу левко : неприхотливый танцевальный мотив с ярко выраженным национальным колоритом, пронизывающий все начало рассказа, экспонирует именно гобой, а вслед за ним и другие деревянно-духовые. Подчеркнем, что указанный мотив выступает своего рода лейтформулой героини самого рассказа: проведения у деревянной группы передаются в вокальную партию, характеризуя и саму Панночку. Здесь вновь проявляется круговое строение мелодики: в замкнутых мотивах отчетливо слышатся секундовые интонации [12, с. 73–74, 79].

В рассматриваемой сцене увязывается воедино сам образ Панночки-русалки и соответствующие тембровые решения.

Вспомним о гобое, сопровождающем песню Наташи в «Русалке» Даргомыжского, роли деревянных духовых в характеристике морской царевны Волховы, значении этого тембра для характеристики Ундины в опере Гофмана [3; 4]. В таком богатом традиционными решениями контексте выбор инструментария для экспозиционных характеристик Панночки кажется вполне оправданным.

Обозначенные интонационные, фактурные и тембровые решения присущи сцене русалок в начале третьего действия. Однако вместе с данью традиции композитор обогащает русалочий спектр инструментария тембром валторны: приглушенные зовы выразительно обрисовывают таинственную атмосферу украинской ночи и как нельзя более точно иллюстрируют ирреальность мизансцены, предвосхищая появление самих сказочных героинь [12, c. 217]. Волшебная ткань над гладью озера передается композитором также вполне традиционными средствами. Впечатляюще красочным приемом претворения завораживающей, зыбкой, таящей в себе чудеса водной стихии становятся «дрожащие» тремоло струнных [12, c. 217].

Подчеркнем, что и здесь Римский-Корсаков следует устоявшимся направлениям реализации в музыкальном искусстве мифологемы воды: средства, использованные композитором, имеют явные переклички с теми способами, которыми претворяли в звуках водную стихию Гофман в «Ундине», Дебюсси в симфонических и фортепианных «морских» опусах, сам Римский-Корсаков в камерно-вокальных, симфонических и оперных произведениях.

Весьма аутентичной в обозначенном контексте выглядит характеристика самой Панночки: здесь, как и в ее «заочных» характеристиках из первого акта оперы, можно обнаружить круговые замкнутые построения в вокальной партии, свойственные образу арфовые переливы пассажей, дрожащую гладь воды, переданную соответствующей тремолирующей оркестровой тканью, тембр флейты, рельефно вычерчивающий имманентные персонажу и стихии, с которой он связан, секундовые просительные тоны [12, с. 228].

Исследователи называют рассматриваемый комплекс, включающий в себя вокальные, тембровые, фактурные и гармонические компоненты, «лейтмотивом русалки» [10, c. 64], поскольку он с незначительными изменениями сопровождает все появления Панночки в третьем действии [12, c. 228, 231, 255]. Подчеркнем, что при вариантном изложении реплик героини все-таки

Рис. 1. Пример 1 [12, c. 64–65].

сохраняется секундовость, как сердцевина ее звукового облика [12, c. 231, 255, 256]. Реплики Панночки сопровождаются гобоем – знаковым для музыкальной характеристики морской девы инструментом.

Римский-Корсаков существенно расширяет характеристику русалок в опере по сравнению с гоголевским первоисточником [7, c. 71]: в тексте повести нет хора, да и многих иных жанровых номеров, музыкально характеризующих русалок. Такие номера присутствуют в ткани оперы, и с их помощью композитор напоминает о ярких штрихах в архетипичном облике своих волшебных героинь.

Симптоматичны интертекстуальные переклички хоровода русалок с другими «русалочьими» произведениями, напри-

Общество

Terra Humana ¹ 2’2014

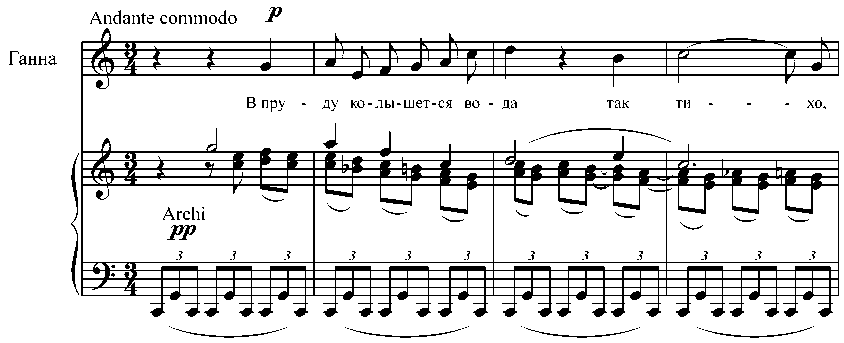

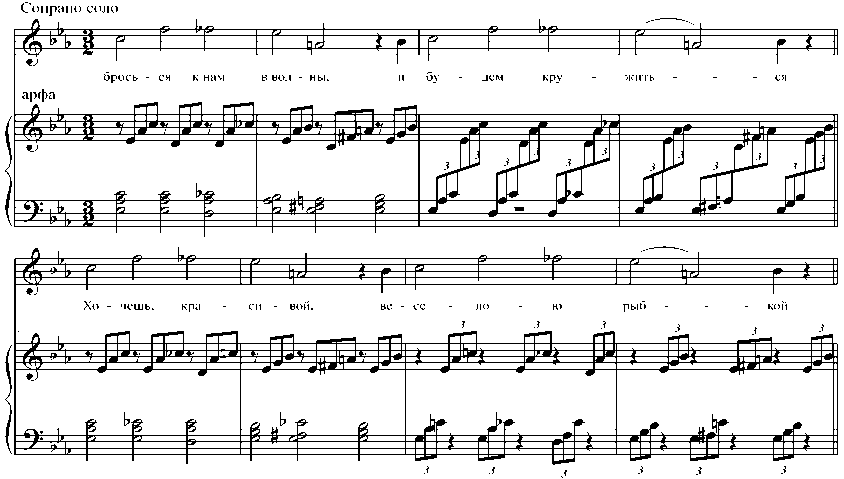

Рис. 2. Пример 2 [12, c. 233].

мер, хором русалок из оперы А.С. Даргомыжского. Обращает внимание трехдольность аккомпанемента, его качающийся, волнообразный характер (рис. 2, 3), на метроритмическом уровне создающие иллюзию кружения. Налицо интонационная общность обеих хоров, в которой вновь подчеркнем роль кольцеобразных мотивов, будто заполняющихся секундовыми поступенными ходами.

Однако только лишь сравнением с известным хором Даргомыжского интертекстуальный контекст хора русалок Римского-Корсакова не ограничивается. В ассоциативном поле хора из «Майской ночи» – романс (рис. 4) и кантата (рис. 5) «Свитезянка», во многом унаследовавших находки композитора в сфере характеристики образов водной стихии. Речь идет об интонационных параллелях, о колышущемся, «водяном» сопровождении, даже о текстовых перекличках между обеими версиями «Свитезянки» и хором русалок в «Майской ночи» [12, с. 234].

Отдельно следует подчеркнуть значение круговых мотивов – кратких в кантате и романсе «Свитезянка» и более протяжных, но хорошо ощущаемых в хоре из «Майской ночи»: их многочисленные повторы выступают наглядным звуковым эквивалентом русалочьего облика – чарующего и завлекающего, прекрасного и мстительного одновременно.

Хоровод, как жанрово знаковый русалочий «номер», фигурирует в качестве определяющего для русалок действа не только в «Майской ночи»: вспомним танцы русалок из четвертого действия оперы Даргомыжского, Хороводную песню Садко из оперы Римского-Корсакова. Вспомним также о драматургическом сходстве названных фрагментов всех опер, о чем свидетельствуют авторские ремарки к мизансценам.

Констатируем наличие круговых мотивов в музыкальной ткани хоровода. Замкнутые построения и их возвраты, создающие на драматургическом уровне ощущение кружения, составляют интонационный базис данной сцены. «Кругами» пронизана буквально вся картина – от зачина [12, c. 246] до отдельных сюжетных фрагментов [12, c. 253–254].

Традиционный набор выразительных средств – инструментальный состав (арфа и духовые), интонационные особенности (круговые мотивы с выраженными секун-довыми, томными «шагами»), фактурные решения (дифференциация «низа» и «верха», то тремолирующая, «дрожащая» оркестровая ткань, то роскошные, льющиеся,

Рис. 3. Пример 3 [9, c. 213].

Рис. 4. Пример 4 [15, c. 71, 76–77].

Общество

Рис. 5. Пример 5 [14, c. 51–52 и 55–56].

Terra Humana ¹ 2’2014

пассажи) – весь этот лейткомплекс в целом будет свойственен диалогам Панночки и Левко [12, c. 255] и последующим танцам и играм русалок [12, c. 266]. Присутствие обозначенного арсенала ощущается и в просьбе Панночки «Молодец милый, найди мне ее» [12, c. 267], и в посулах «Я награжу тебя, молодец мой» под аккомпанемент переливающихся пассажей [12, c. 268], и в жалобах «О, посмотри на лицо мое белое» [12, c. 277], и в репликах из Дуэтти-но «О, как легко мне теперь, как отрадно» [12, c. 288] в сопровождении духовых, и во многих других эпизодах сцены.

Отметим интертекстуальные параллели названных фрагментов из «Майской ночи» с романсом и кантатой «Свитезян-ка». Помимо естественных для архетипичного образа музыкальных связей между произведениями, весьма ощутимы явные вербальные , из множества которых приведем лишь некоторые:

«Свитезянка»

Парень пригожий мой, парень красивый... Хочешь красивой, веселою рыбкой целый день будешь в струйках плескаться?

«Майская ночь»

Парубок милый, пригожий казак...

Стану отныне я вольною рыбкой, вольною рыбкой кружиться в волнах...

Еще одной яркой отсылкой, органично входящей в музыкальную русалочью сферу, является связь героинь Римского Корсакова, Гофмана, Даргомыжского (и других авторов) с героиней романса «Морская царевна» А.П. Бородина, чей материал дает разнообразные подтверждения обусловленности композиторских решений архетипичностью образа. Средства, которыми Бородин облекает в музыкальную плоть свою морскую царевну, настолько близки представленным у названных выше творцов, что считаем необходимым привести примеры интертекстуальных связей. Они выражены в общей круговой интонационной природе речей героини, соответствующих образу, на фактурных, метроритмических [2, с. 23, 25] и – шире – драматургических сходствах, свидетельствующих об одном направлении творческих поисков разных композиторов, наконец, вербальных перекличках:

Романс «Свитезянка» Н.А. Римского-Корсакова – А. Мицкевича [15, c. 68–77] Парень пригожий мой, парень красивый, кто ты? Бросься к нам в волны и будем кружиться вместе по зыби хрустальной со мной. <...> Ночью на ложе волны серебристой ландышей мы набросаем, сладко задремлем под сенью струистой, дивные грезы узнаем...

«Морская царевна» А.П. Бородина [2, c. 23–25]

Приди ко мне ночной порой, о путник молодой. Здесь и прохлада, и покой. Ты здесь отдохнешь, ты сладко заснешь, качаясь на зыбких волнах, где, неги полна, лишь дремлет волна в пустынных берегах. По зыби морской сама за тобой Царевна морская плывет, Она манит, она поет, к себе тебя зовет...

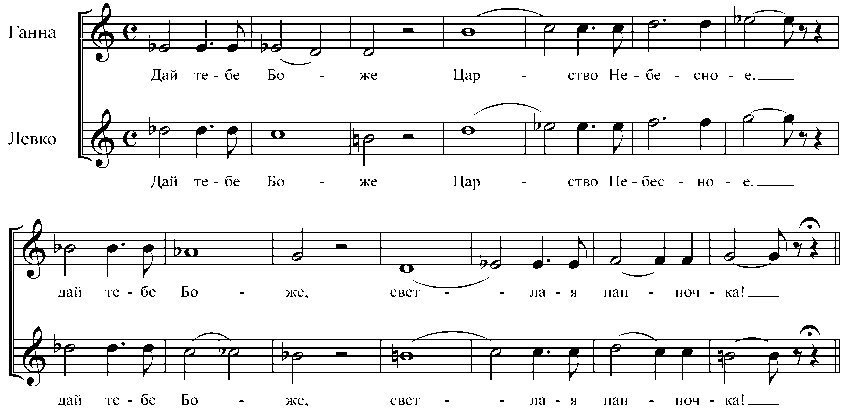

Рис. 6. Пример 6 [12, c. 323–324].

«Майская ночь» Н.А. Римского-Корсакова [12, c. 233–236]

Заманивать молодца пеньем иль старого смехом пугать, мы любим и легкою тенью при месяце петь и играть. И в омуте темном кружиться, и в темную глубь уходить, и снова на зыби резвиться, и парубка песней манить. И слушать порою ночною, как ветер шумит в тростниках, и легкой воздушной стопою на берег мы выйти толпою, при месяца греться лучах.

«Русалка» А.С. Даргомыжского [9, c. 213–217]

Свободной толпою с глубокого дна мы ночью всплываем, нас греет луна. <...> Любо нам ночной порою дно речное покидать, любо вольной головою гладь речную разрезать...

Какими аутентичными предстают творческие реализации разными композиторами образов морских дев, иллюстрирующие водную стихию, ее зыбкость, непознанный мир, и в то же время демонстрирующие способности русалки околдовать, заманить того, кто оказался вольным или невольным свидетелем их игр! И поэтому примеров, раскрывающих богатые интертекстуальные связи и вполне ощутимые ассоциации между русалочьими произведениями Римского-Корсакова и Бородина, Даргомыжского, а также других авторов, можно привести множество. И все же более важно подчеркнуть обусловленность подобного бездонного интертекстуального поля архетипическим образом морской девы – образом, во многом «диктующим» художникам средства своего воплощения в искусстве.

Мы рассмотрели способы претворения Римским Корсаковым в ткани оперы «Майская ночь» русалочьих образов. Осуществленный анализ свидетельствует о традиционном подходе композитора к запечатлению в музыке этих персонажей. Наряду с этим необходимо обозначить и новаторские акценты , которые были внесены композитором в облик главной героини, в частности, и в русалочий сюжет в целом.

Языческий обрядовый пласт подчеркивается в произведении, как уже было отмечено, русальными песнями и претворением обычаев так называемых «зеленых святок», следующих сразу за праздником Троицы. Однако изначальная переплетенность в народном сознании как сугубо языческих нюансов, так и христианских акцентов, а также близость самих праздников православной Троицы и «зеленых русалочьих святок», принадлежащих к полярно разным религиозным сферам, обусловили в опере наряду с языческими и наличие естественных христианских мотивов. Очевидно, композитор не оставляет без внимания данный смыслообразующий стержень сюжетов о морских девах [3]. Ярким моментом, свидетельствующим о неразрывной связи православия и язычества в русалочьем сюжете – связи, столь имманентной русскому сознанию и во многом определяющей тот самый феномен национального, является совместная молитва Левко и Ганны о «душе утопленницы бедной» (рис. 6).

Эта просьба о прощении Панночки и даровании ей Царствия Небесного в благодарность за оказанную помощь как не-

Общество

льзя более ярко иллюстрирует удивительную особенность основы оперы увязывать, казалось бы, взаимоисключающие явления. С одной стороны – инаковое существо, совершившее в земной жизни непростительный грех самоубийства и потому приобретшее богопротивную природу , но, с другой – так впечатляюще ярко отраженное в сюжете очарование героини, ее способность помогать и творить добро. Искренняя молитва об упокоении и прощении души Панночки в финале «Майской ночи» выступает одной из смысловых доминант оперы.

Римский-Корсаков укрупняет общее для большинства русалочьих сюжетов свойство гармоничного сопряжения христиански ориентированных и языческих моментов: в опере, как в фольклоре и – шире – как в повседневном народном быту того времени, встречаются на одной территории и в полный голос звучат разные религии, фантастика и жизненные реалии.

Помещая свою героиню в такой широкий, подлинно пантеистический контекст, композитор вносит своеобычные, ярко характеризующие только лишь его стилистику нюансы в привычную структуру системы архетипических образов сюжетов о морских девах и тем самым изрядно смягчает трагические и страдательные мотивы, эстетизирует и осветляет свою героиню, окутывает ее удивительным флером волшебства, изящества и красоты. Финальные славления оперы, адресованные «солнышку красному», «светлому месяцу», «доброму молодцу» и «белой лебедушке», – славления, заставляющие вспомнить воспевание Велик-Новгорода в финале «Садко» и гимн Яриле-Солнцу в окончании «Снегурочки», будто приглашают слушателя не столько сосредотачиваться на драматизме личной судьбы русалки, а воспеть (вместе с автором) хвалебную песнь могучей силе природы, породившей столь чудесное, неуловимое, таинственное и прекрасное существо.

Список литературы Образы «Майской ночи» Н.А.Римского-Корсакова в контексте проблем архетипичного и интертекстуального

- Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов: В 3 тт. Т. 2. -М.: Современный писатель, 1995. -С. 64-128.

- Бородин А.П. Морская царевна: Романс//Бородин А.П. Романсы и песни: для голоса в сопровождении фортепиано. -М.: Музыка, 1985. -С. 23-25.

- Верба Н.И. «Ундина»: от Фуке к Гофману. Опыт анализа феномена «архетип» (на примере образа главной героини)//Вестник КемГУКИ: Журнал теоретических и прикладных исследований. -2012, № 22 (2). -С. 124-138.

- Верба Н.И. К проблеме трансформации системы архетипов сюжетов о морских девах в культуре XIX века (на примере драмы «Русалка» А.С. Пушкина)//Общество. Среда. Развитие. -2012, № 3. -С. 113-117.

- Верба Н.И. Мифологема воды в опере Н.А. Римского-Корсакова «Садко» и в творчестве К. Дебюсси: грани архетипического//Музыковедение. -2014, № 2. -С. 34-42.

- Верба Н.И. О претворении «русалочьей тематики» в культуре эпохи романтизма//Музыкальная культура глазами молодых ученых: сборник научных трудов. Вып. 5. -СПб: Астерион, 2010. -С. 27-32.

- Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. -М.: Художественная литература, 1982. -432 с.

- Даль В.И. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа: Сочинение В. Даля: Издание второе, без перемен. -Москва: Кузнецкий мост, д. Третьякова, 1880. -148 с.

- Даргомыжский А.С. «Русалка»: Опера в 4 действиях, 6 картинах: Клавир. -М.: Музыка, 1975. -321 с.

- Кандинский А.И. Н.А. Римский-Корсаков//История русской музыки: В 2 т., 3 кн. Т. 2, кн. 2. -М.: Музыка, 1979. -310 с.

- Лабулэ Э. О духе верований в фей в Германии и Франции//Лабулэ Э. Арабские, турецкие, чешские и немецкие сказки: В 2 тт. Т. 2: Чешские и немецкие сказки. -СПб: Издательство Н.И. Ламанского, 1869.-С. 126-132.

- Римский-Корсаков Н.А. «Майская ночь»: Опера в трех действиях, четырех картинах: Клавир. -М.: Музыка, 1991. -336 с.

- Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни/Изд. 2-е, испр. и доп.; ред. Н.Н. Римская-Корсакова. -СПб: Типография М.М. Стасюлевича, 1910. -358 с.

- Римский-Корсаков Н.А. Свитезянка: Кантата для сопрано и тенора соло, смешанного хора и оркестра//Римский-Корсаков Н.А. Полное собрание сочинений: В 50 т. Т. 24. -М.-Л.: Музгиз, 1966. -С. 5-102.

- Римский-Корсаков Н.А. Свитезянка: Романс для сопрано и фортепиано//Римский-Корсаков Н.А. Полное собрание сочинений: В 50 т. Т. 45. -М.-Л.: Музгиз, 1946. -С. 68-77.