Образы советской монументальной скульптуры в мелкой пластике: трансформация функций и эволюция смыслов

Автор: Карагода Константин Павлович

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Год памяти и славы

Статья в выпуске: 3 (23), 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению советской мелкой пластики 1950-1980 гг. с целью определения степени и характера влияния политической пропаганды и агитации на серийное производство скульптуры малых форм в СССР. Материалами исследования явились произведения мелкой пластики и монументальной скульптуры, научные изыскания российских культурологов и искусствоведов. Раскрыты особенности идеологической направленности советского искусства, прослежена связь соцреализма с классической традицией. Описана традиция бытования скульптур в интерьерах общественных мест и в квартирах советских граждан. Проведена атрибуция мелкой пластики, созданной на заводе «Монументскульптура» и на других предприятиях. Отмечено, что сегодня советская малая пластика и выраженные в ней образы десакрализовались, став частью интерьеров кафе и сувенирных лавок, выполняя рекламные функции. Памятники вождей революции также перестали нести в себе актуальность, превратившись в исторические артефакты.

Силумин, фарфор, пластика, массовое производство, тиражное производство, портрет, копия, социалистический реализм, идеология

Короткий адрес: https://sciup.org/170175015

IDR: 170175015 | УДК: [725.94:7.027.1-022.52]:7.011-043.86 | DOI: 10.36343/SB.2020.23.3.001

Текст научной статьи Образы советской монументальной скульптуры в мелкой пластике: трансформация функций и эволюция смыслов

Советское наследие повсюду окружает наших современников. Особенно актуальна в последние годы проблема его сохранения. Семидесятилетняя история советского строя до сих пор вызывает дискуссии, участники которых выражают все многообразие мнений — от мифологизации прошлого до его полного отрицания с требованием десоветизации.

В музейной практике памятникам советской культуры и искусства посвящены масштабные проекты, например, прошедшие в Третьяковской галерее выставки «Оттепель» (2017) и «НЕНАВСЕГДА. 1968–1985» (2020), или отрывшаяся в 2015 г. в ЦВЗ «Манеж» выставка «Романтический реализм», показавшая публике более 80 работ советской монументальной живописи. Реставрация фонтанов Московского ВДНХ, воссоздание именно первоначальных «сталинских» проектов павильонов, на наш взгляд, также подтверждают возрождение интереса к советскому прошлому.

Искусство СССР неоднократно становилось объектом пристального внимания исследователей. Среди наиболее значимых работ, посвященных этой теме, следует отметить монографию «Культура Два» В. З. Паперного [5], выдержавшую несколько переизданий. Нельзя также не вспомнить статьи и выступления А. Эткинда и его книгу «Кривое горе» (2015) [11] о культурной памяти жертв политических репрессий, изобилующую примерами из текстов, кино и произведений искусства советского времени. Оригинальную трактовку темы можно найти в книге «Gesamtkunstwerk Сталин» (1987) [2] философа и теоретика искусства Б. Гройса, считающего советский проект эстетическим феноменом, тотальным произведением искусства (автором которого был сам Сталин), а также реализованной утопией, заданной на интеллектуально-эстетическом уровне авангардными течениями. Любопытны статьи культуролога О. Сапанжи, в которых исследуется советский быт и, особенно, образы балета в советском фарфоре [8] [9]. Стоит заметить, что автор этих работ является одним из организаторов создания частного музея «ХХ лет после Войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 1945–1965 гг.».

Для изучения мелкой пластики и декоративно-прикладного искусства периода СССР выпущены справочники и каталоги фарфора, каслинского литья. Хорошим примером в данном случае является издание «Советский фарфор 1920–1930-х гг. в частных собраниях Санкт-Петербурга» (2005), подготовленное Э. Самецкой [7].

Между тем нет ни одного издания, посвященного силуминовой скульптуре в СССР.

Неприятие советского прошлого многое уничтожило, а многое предало забвению, поэтому силуминовая скульптура, а также атрибуция множества советских памятников еще ждут своих исследователей. М. Маклюэн в свое время писал, что большая часть людей смотрит на мир «через зеркало заднего вида», и эти слова применительно к нашей теме означают, что советское прошлое для нынешних поколений ещё остается частью личного опыта, и процессы осмысления этого прошлого, его должная теоретическая рефлексия, сохранение артефактов только набирают обороты.

Таким образом, цель исследования определена исходя из степени изученности проблемы и заключается в определения интенсивности и характера влияния политической пропаганды и агитации на серийное производство скульптуры малых форм в СССР, а также в выявлении смыслового содержания этой скульптуры на современном этапе как определенного итога эволюции, которую претерпело данное содержание.

В настоящей работе применена методология исследования произведений искусства, представленная в работах В. З. Паперно-го. Кроме того, в ней присутствуют элементы культурологического подхода и герменевтического метода в сочетании с описательным и сравнительным методами, используемыми для анализа произведений мелкой пластики, являвшейся частью быта советских граждан и изучаемой на предмет идеологического содержания.

Материалами исследования явились произведения мелкой пластики и монументальной скульптуры, а также научные изыскания российских культурологов и искусствоведов.

В последнее время и память, и памятники (не только советские) подвергаются пересмотру во всем мире. В Украине происходит десоветизация, в Чешской Республике недавно снесён памятник маршалу И. С. Коневу, в США уничтожаются памятники конфедератам и Христофору Колумбу, в Великобритании, в Бристоле, в реку сброшен памятник Эдварду Колстону, в Российской Федерации, в Твери, демонтированы памятные доски жертвам сталинских репрессий и т.д. Александр Эткинд в своем интервью так определяет функции памятников: «Памятники — могущественные символы эпохи; мы это понимаем, когда с ними, привычными и незаметными, что-то происходит, когда они приходят в движение, как сейчас. Они радикально отличны от текстов: памятники сингулярны, они не размножаются, как тексты (поэтому уничтожение памятника является куда большей потерей, чем уничтожение экземпляра книги). Но, как и у любого текста, у памятника есть политическое содержание; положить рядом две книги с противоположными идеями (например, «Капитал» и «Майн Кампф») легко, а вот памятники их авторам не могут стоять рядом» [6].

В СССР скульптура украшала парки и площади городов, общественные здания, выставочные залы и музеи, международные выставки. Но существовала ли скульптура в интерьерах квартир?

В дореволюционной России привилегированные классы могли позволить себе украшать собственные дома скульптурой, которую они заказывали, порой, очень именитым мастерам (от Антонио Кановы до Огюста Родена). Советский быт с самого его становления в 1917 г. не предполагал такой роскоши, потому что шла гражданская война, происходили уплотнения в коммунальные квартиры, осуществлялась национализация художественных ценностей. Но у людей всегда была потребность в эстетизации своего быта. Об этом мы можем судить по фотографиям и кинохроникам того времени, по художественным фильмам. Многие квартиры наших современников ещё сохранили предметы обстановки советского периода. О. С. Сапанжа пишет: «В 1950-х гг. можно обнаружить все признаки, свидетельствующие о сложении типичного советского интерьера, где значительную роль играли частные подробности — настольные лампы и часы, настенные коврики, вышитые салфетки, скатерти и подзоры и, не в последнюю очередь, пластика малых форм — фарфоровые, керамические произведения или литые изделия из металла» [10].

Традиция украшать интерьер портретами выдающихся людей имеет некоторую дидактическую задачу — служить примером для подражания, а также очерчивать круг идей, приверженцем которых являлся хозяин интерьера. В СССР бюсты и скульптуры создавали своеобразный «советский пантеон». Все заводы и мастерские были государственными, и выбор «кандидатов на увековечение» негласно становился политической повесткой дня. В 1918 г. В. И.Ленин выдвинул план монументальной пропаганды, согласно которому начали создаваться памятники революционерам и выдающимся с точки зрения коммунистической идеологии личностям. Памятники Марксу, Энгельсу, Ленину, Сталину, Кирову, другим руководителям партии и правительства, а также писателям, композиторам и пр. стали появляться во всех городах СССР, а их небольшие фарфоровые или гипсовые аналоги, созданные теми же скульпторами,— в общественных местах и домах советских граждан. Изделия мелкой пластики часто дарили на юбилеи и государственные праздники, а также использовали в качестве призов на различных соревнованиях (поэтому на них сохранилось много дарственных надписей). Скульптурные портреты вписывались в интерьер советских учреждений, приемных их руководителей (до сих пор во многих кабинетах сотрудников ФСБ можно увидеть бюсты Ф.Э.Дзержинско-го). Материал для создания скульптуры малых форм использовался разный — это могли быть бронза, силумин, чугун, мрамор, фарфор, стекло, гипс, воск, пластик и т. д.

Станковое (промышленное) воспроизведение монументальных памятников в мелкой пластике носило характер копирования и осуществлялось большими тиражами (порой даже сами монументы воспроизводились промышленно-тиражным способом для малых населённых пунктов). Образцы таких копий можно увидеть, например, в алюминиевых накладках на фотоальбомы, открытках. В советское время мелкая пластика ценилась не только с мемориальной или идеологической точек зрения. Иногда она просто служила украшением интерьера. Причем это могли быть как продукты кустарного производства, так и предметы уникальные, авторские, несущие в себе подлинный талант скульптора. Сегодня (в зависимости от эстетической ценности) их можно увидеть и в исторических, и в художественных музеях.

Опираясь на теорию А. Грамши, можно заключить, что «вещи (материальная культура) создают окружающую среду, в которой живёт средний человек. Они несут „сообщения“, оказывающие мощное воздействие на обыденное сознание. Если же вещи проектируются с учетом этой их функции как „знаков" („информационных систем из символов“), то в силу огромных масштабов и разнообразия их потока они могут стать решающей силой в формировании обыденного сознания»… [3]

Пожалуй, чаще всего в советское время скульпторы обращались к образу В.И.Ле-нина. Иконография Ильича обширна, его изображения можно было увидеть и в монументах на площадях, и в малых формах. Показателен в этом смысле «Бюст В. И. Ленина»

Рис. 1. «Бюст В. И. Ленина» (1980 г.) Г. Г. Геворкян, силумин, «Монументскуль-птура», частное собрание.

скульптора Г. Г. Геворкяна 1980 г. из силумина (рис. 1). Со временем портрет «вождя мирового пролетариата» из-за избыточной массовости производства стал пустой абстракцией, «иконой» власти, в которой нельзя найти отсылку к авторитету или попытку легитимации. Но в середине XX в. ситуация была иной.

В полной мере, например, воплотился в скульптуре миф о Ленине и детях. Достаточно вспомнить работу Гри- гория Николаевича Постникова «В. И. Ленин утешает плачущего мальчика», выполненную в силумине на заводе «Монументскульптура» (Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени экспериментальный завод художественного литья «Монументскульптура»

Рис. 2. «В. И.Ленин утешает плачущего мальчика» (ок.1960 г.), Г. Н. Постников, силумин, «Монументскульптура» , Историкокультурный музейный комплекс в Разливе.

им. М. Г. Манизера)1 (рис. 2), или гипсовый монумент, стоящий у Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга

(рис. 3). Быть может, этот плачущий мальчик — Коля Емельянов, сын хозяина шалаша в Разливе, где скрывались Ленин с Зиновьевым. Сам Емельянов в годы сталинских репрессий прошел через лагеря, а двое его сыновей были расстреляны, в том числе упомянутый Коля.

Рис. 3. «В. И.Ленин утешает плачущего мальчика» (ок.

1960 г.), Г.Н. Постников, гипс бронзированный, г. Петропавловск-Камчатский.

Рис. 4. «Настольная-медаль В.И Ленин»

Н. А. Соколов, 1960-1970-гг., Ленинградский монетный двор, частное собрание.

Г. Н. Постников также автор монументов, посвященных покорению космоса, таких как памятник «Слава покорителям космоса» (1962, Монино), скульптурная композиция «В космос» (1963, Таганрог).

Продолжая тему изображения Ленина в пластике (и завершая ее), упомянем настольную медаль «В. И. Ленин» (1960–1970), созданную на Ленинградском монетном заводе. Автор модели — Николай Александрович Соколов (рис. 4), скульптор-медальер, заслуженный деятель искусств РСФСР, заслуженный художник РСФСР, лауреат пяти Сталинских премий.

Если говорить о ведущих скульпторах времен СССР, нельзя не отметить отдельно Евгения Викторовича Вучетича (1908–1974), создавшего в 1957 г. знаменитую скульптуру «Перекуем мечи на орала», установленную позже у здания ООН в Нью-Йорке. Позировал для создания центрального образа — молотобойца — советский борец вольного стиля, олимпийский чемпион Борис Михайлович Гуревич, ныне проживающий в США. В 1960 г. на заводе «Монументскульптура» были массово отлиты статуэтки из силумина — копии этого монумента (рис. 5). В 1970–1980-х гг. на Каслинском чугунолитейном заводе также тиражировался этот образ. Каслинский завод вообще славился созданием малой пластики из чугуна, покрытой черной лако-

Рис. 5. Слева - «Перекуем мечи на орала» (1957), Е. В. Вутечич, здание ООН в Нью-Йорке.

Справа - Малая пластика «Перекуем мечи на орала» (1961,), силумин, «Монументскульптура», частное собрание.

Рис. 6. Слева – Памятник воинам 10-й дивизии войск НКВД и милиционерам Сталинграда — защитникам города в 1942—1943 гг. в Волгограде (1947) скульпторы М. К. Аникушин, Г. В. Косов, В. Г. Стамов. Справа – Мелкая пластика «Памятник Чекистам», силумин (1950-1960 гг.) «Мону-ментскульптура», частное собрание.

вой краской. Она до сих пор не имеет аналогов в мире.

Копии для украшения советских интерьеров удостоился и «Памятник Чекистам» (памятник воинам 10-й дивизии войск НКВД и милиционерам Сталинграда — защитникам города в 1942–1943 гг.) в Волгограде (1947). Он стал плодом коллективного творчества скульпторов М. К. Аникушина, Г. В. Косова, В. Г. Стамова и был отлит на Ленинградском заводе «Монументскульптура» (рис. 6).

Василиий Гаврилович Стамов (1914– 1993) — ученик прославленного скульптора Александра Терентьевича Матвеева — с 1937 по 1947 гг. учился в Академии художеств, был членом Союза художников СССР, членом-корреспондентом Академии художеств РСФСР, являлся мастером станковой, монументальной, декоративной, деревянной скульптуры и пластики малых форм. Известны его станковые скульптуры «После работы» (1957), «Юность» (1958), «Девочка» (1960), «Утро» (1960), «Рабочее утро» (1975), «Песня» (1979),

«Спортивный мотив» (1981), «Тревога» (1984), «Работница» (1986), мемориал в Павловске «Скорбящая»(1986) и др.

Портретная фарфоровая пластика, созданная скульптором Ильей Львовичем Сло-нимом (1906–1973) на фарфоро-фаянсовых заводах Конаково и ЛФЗ (Ленинградского фарфорового завода), раскрывает образы Д. Д. Шостаковича, С. В. Образцова, П. М. Нор-цова в роли Евгения Онегина, А.А.Яблочки-ной, М. Плисецкой, П. В. Массальского в роли Хлестакова. Они повторяют монументальные образы и, думается, не потеряли бы свою репрезентативность в бронзе.

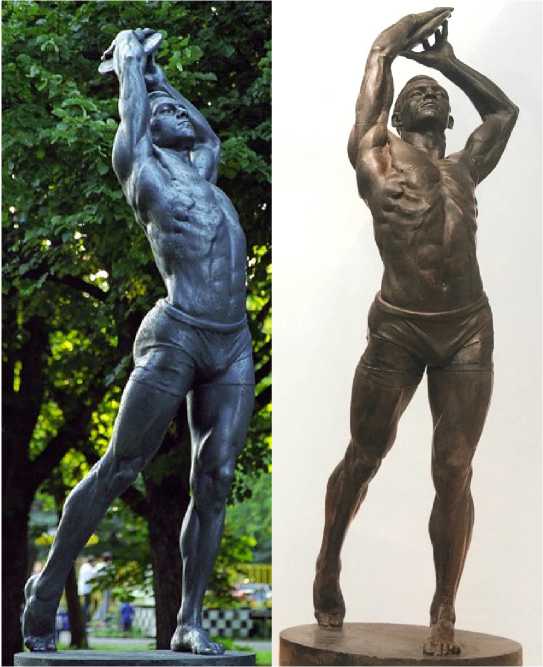

Авторами монументов и одновременно мелкой тиражной пластики были супруги Матвей Генрихович Манизер и Елена Александровна Янсон-Манизер. У последней особенно много тиражных работ на тему спорта и балета в фарфоре, гипсе, силумине, чугуне, бронзе и цинке, созданных на Ленинградском фарфоровом заводе им. Ломоносова, Каслинском чугунолитейном заводе, Ленинградском

Рис. 7. Слева – Скульптура «Метательница диска», Е. А. Янсон-Манизер (1926,1935), Государственный музей городской скульптуры, Санкт-Петербург;

Справа – Мелкая пластика «Метательница диска», Е. А. Янсон-Манизер, силумин, «Монументскульптура», частное собрание.

Рис. 7.1. «Метатель-ница диска», Е. А. Ян-сон-Манизер 1935, гипс бронзированный, Русский музей. Санкт-Петербург.

заводе «Монумент-скульптура» (рис. 7, рис. 7.1). Эта мелкая пластика служила призами в спортивных состязаниях. Матвей Генрихович и его первая жена Лина Блезе-Манизер являются авторами первого бронзового памятника, созданного в Советском Союзе — «Памятника В. Володарскому» (1925, находится вСанкт-Петербурге).

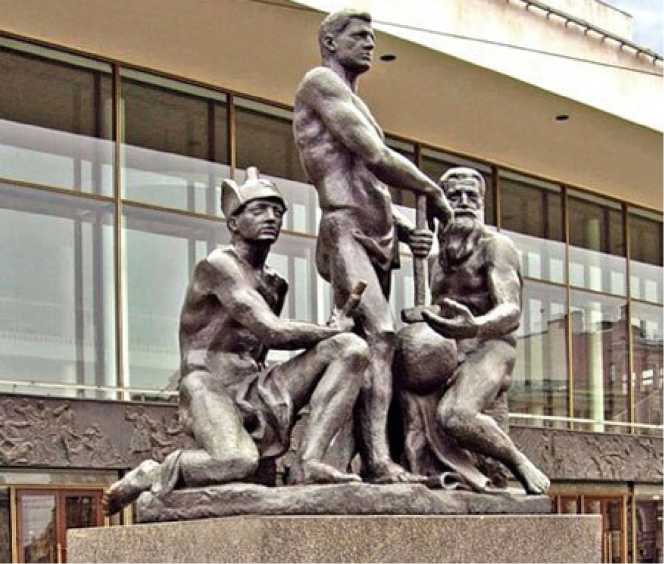

Алексей Терентьевич Матвеев, создатель так назы

ваемой матвеевской школы, из которой вышли многие знаменитые советские скульпторы, обращался к созданию монументов и мелкой пластики. Его скульптурная группа «Октябрь» (1927, находится у концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге) (рис. 8). Три мужские фигуры — рабочего, крестьянина и красноармейца —изображеныобнаженными,лишь будёновка на голове солдата и молот в руке рабочего дают нам понять, что эта композиция изображает историческое событие. Матвеев продолжает традицию изображения героической наготы, свойственной классицизму.

Диалог с классическим началом проявляется и в композиции Веры Игнатьевны Мухиной «Рабочий и колхозница». Она взята из знаменитой античной скульптурной груп-пы«Тираноборцы Гармодий и Аристогитон». В первоначальном проекте Мухиной фигуры рабочего и колхозницы были обнаженными.

Рис. 8. «Октябрь» (1927), А. Т. Матвеев, установлен у концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

Возвращаясь к А. Матвееву, можно сказать, что его мелкая пластика, а именно «Купальщица», стала украшением многих советских квартир. Как сказал искусствовед Алексей Григорьевич Бойко в своей открытой лекции «Тонированная гипсовая статуэтка матвеевской „Купальщицы“ необычайно популярный элемент ленинградского интеллигентного была и храмовая скульптура, и танагрские терракотовые статуэтки.

Автор памятника «Советским воинам, павшим за освобождение Австрии», на площади Шварценбергплац в Вене (1945) — Микаэл Авакович Итизарьян — с 1950 по 1955 г. работал на Дмитровском фарфоровом заводе скульптором по созданию образцов для массового производства. Известны его массовые фигурки «Балерина Кошка» и «Балерина Аист» по мотивам детского балета «Аистенок» [9, c. 114].

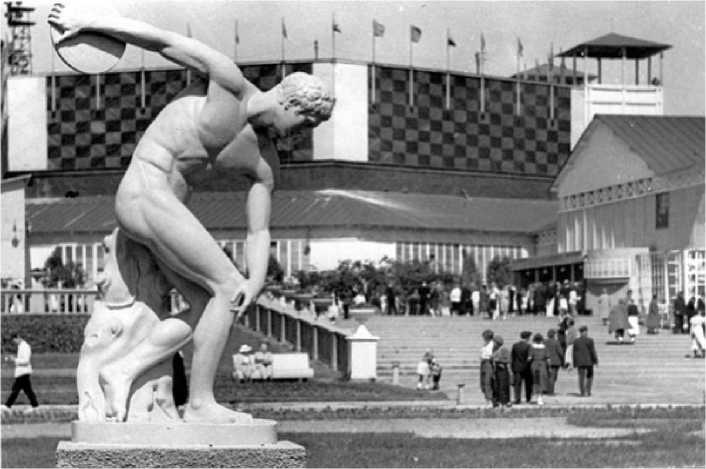

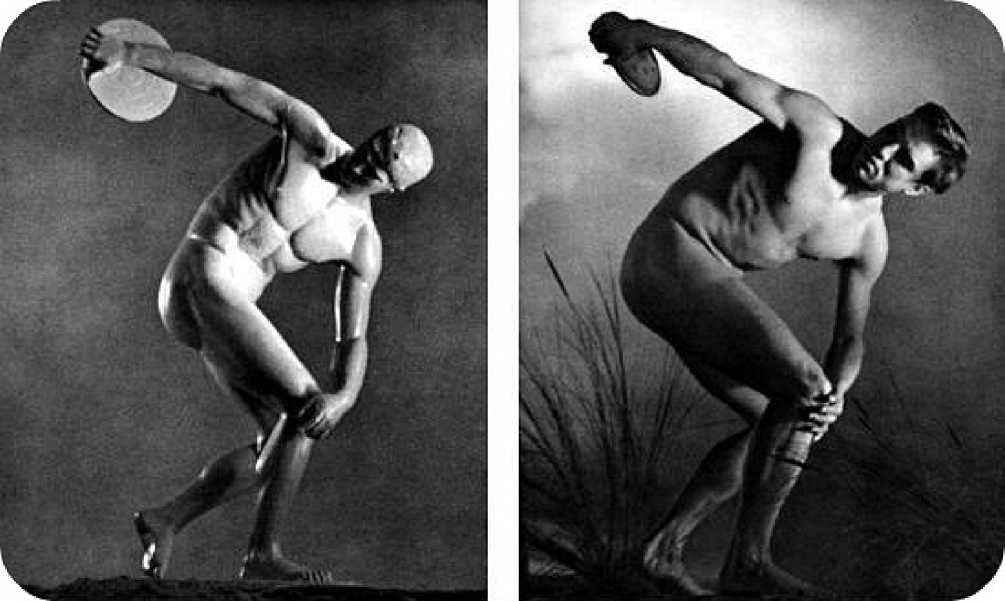

Античное наследие было созвучно соцреализму Сталинской эпохи. Сталинский ампир сочетался с помпезностью римской архитектуры, тирания римских императоров — с диктатурой Сталина. В парках культуры и отдыха (например, в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького в Москве) выставлялись гипсовые копии античных скульптур, таких как «Дискобол» скульптора Мирона (рис. 10). Неподалеку в этом же парке был выставлен и советский «Дискометатель» М.Г.Манизера (1927) (рис. 11). Метате- быта» [1]. Помимо гипсовых были созданы фарфоровые купальщицы (на Лениградском фарфоровом заводе), получившие золотую медаль на Международной выставке в Париже в 1925 году. Эти статуэтки выпускались с 1920 по 1960 г., были перевыпущены в 1995 г. Выпускаются они и сегодня. К этой же серии относятся работы «Огородница», «Купальщица (с тазом)», «Надевающая чулок», «Заноза (надевающая туфлю)» (рис. 9). Классическая античность проявляется и в этих обнаженных образах; с одной стороны, это Венеры, с другой — женщины, заня

тые бытом (отсюда чулки и тазы), Рис. 9. «Купальщицы» (1923) А. Т. Матвеев, фарфор, Ленинград- ведь не зря в античном искусстве ский фарфоровый завод, Гос. Эрмитаж. Санкт-Петербург.

лем диска был комсомолец Гриша из киноленты «Строгий юноша» (1935, режиссёр А. Роом, сценарист Ю. Олеша). Кстати, кадры с изображением дискобола есть и в документальном фильме «Олимпия» режиссёра Лени Рифеншталь (рис. 12, рис. 12.1). Тяготение соцреализма к классическим образцам заметно и в интерьерах станций метро советского периода. В. Щукин в одной из своих статей писал: «Вожди изображались

на трибунах в позе римских Рис. 10. «Дискобол», Мирон - гипсовая копия античного оригинала, императоров или напоми- Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького нали античных богов и ге- роев: так выглядел, к при меру, Сталин, встречавший пассажиров метро среди дорийских колонн в наземном павильоне „Курской-кольцевой“. <…> Два одинаковых наземных павильона станции „Динамо“ точь-в-точь напоминают римские святилища, воплощавшие, по замыслу архитектора Д. Н. Чечулина, античный культ физической силы и красоты. „Римская" эйдология этой станции содержит в себе напоминание о гражданской доблести и гордости за свое могучее государство» [10].

В. Паперный приводит в своем исследовании высказывания советских деятелей об античном наследии: «На первом месте хочется поставить эллинское искусство, искусство пятидесятилетнего взлета Фидия, Иктина и Калликрата» (Гинсбург, 1939). Алексею Толстому более близким кажется Рим: «Классическая архитектура (Рим) ближе всех нам потому, что многие элементы в ней совпадают с нашими требованиями. Её открытость, её назначение — для масс, импульс грандиозности — не грозящей, не подавляющей,— но как выражение всемирности, все это не может не быть использовано нашим строительством». Позднее на первом съезде советских архитекторов о необходимости принять эстафету Рима скажет А.Щусев: «Обществен- в Москве.

Рис. 11. Слева – «Дискометатель» ( 1927), М.Г. Манизер, Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького в Москве. Справа – «Дискометатель» М.Г. Манизер,1926, гипс бронзированный, Русский музей. Санкт-Петербург.

Рис. 12. «Строгий юноша» (1935), Режиссер А. Роом, сценарий Ю. Олеша.

Рис. 12.1 «Олимпия» 1938, режиссер Лени Рифеншталь.

ные и утилитарные сооружения Древнего Рима по своему масштабу и художественному качеству — единственное явление этого рода во всей истории мировой архитектуры. А этой области непосредственными преемниками Рима являемся только мы, только в социалистическом обществе и при социалистической технике — возможно строительство в ещё больших масштабах и ещё большего художественного совершенства» [5, с. 48]. Примерно так же будут говорить и об итальянском Ренессансе.

Советские идеологи считали, что коммунистический строй — это итог пути всего человечества, поэтому искусство СССР должно вобрать в себя все достижения искусства прошлого. В их понимании до этого творчество служило классу эксплуататоров, теперь же его достижениями будут пользоваться освободившиеся от угнетения классы нового коммунистического общества.

Подводя итоги, стоит сказать, что над многими образцами мелкой пластики работали скульпторы-монументалисты. Любая скульптура, вне зависимости от того, где она находилась — на городской площади или в жилом интерьере,— была частью государственной пропаганды. В дальнейшем, уже после оттепели, в эпоху Брежнева, эта скульптура, созданная в традициях соцреализма и берущая за основу античные каноны, приобретёт черты позднего модернизма, памятники будут отличаться брутализмом и мегаломанией.

Перед памятниками Ленину, Сталину и другим героям СССР люди принимали клятвы и свято чтили память о них. Копии этих монументов стояли на почетных местах в их домах — как награды за какие-либо общественные или личные достижения. Но время меняет идеологию, и предметы, которые вчера еще были сакральными, превращаются в осколки истории. В современной России невозможно представить, что кто-то будет создавать копии монументов. И вряд ли в наше время возможно появление феномена мелкой пластики, бытовавшего в СССР.

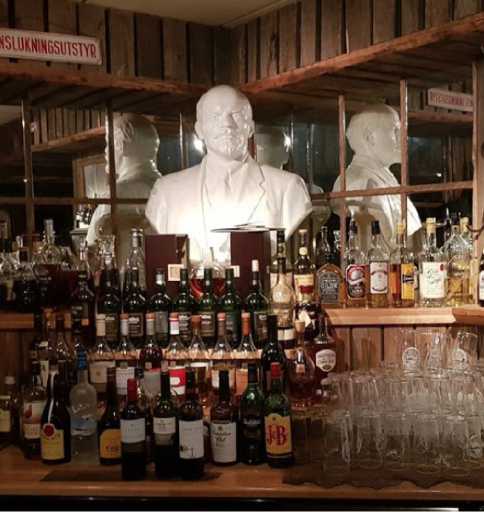

Мелкая тиражная скульптура останется для многих воспоминанием о детстве, станет предметом коллекционирования и объектом изучения культурологов и искусствоведов. Малая пластика, несущая идеологию социалистического строя, продолжает бытовать, но в несколько иных условиях, можно сказать, профанных. Например, в некоторых кафе и ресторанах, интерьеры которых отсылают посетителей к разным эпохам, можно увидеть бюст Ленина на барной стойке. В эпоху социализма это было немыслимо. То есть все при-

Рис. 13. Бюст В.И. Ленина на барной стойке в ресторане «Kroa» Лонгйир. Норвегия.

знаки развенчания образа, его демифологизации, и даже десакрализации, налицо (рис. 13).

В связи с этим вспоминается рассказ Франца Кафки «В исправительной колонии», где путешественник становится свидетелем экзекуций над заключенными посредством страшного аппарата пыток, разработанного давно умершим комендантом тюрьмы, которого священник запретил хоронить на кладбище, из-за чего могилу ему вырыли прямо в полу кофейни. Идеи и система наказания старого коменданта были запрещены. Но, отодвинув стол, под которым находилась могильная плита, путешественник прочитал на ней предсказание о том, что старый комендант воскреснет и его сторонники опять захватят власть («…когда путешественник прочёл это и поднялся, он увидел, что вокруг него стоят люди и усмехаются так, словно они прочли надпись вместе с ним и, найдя ее смешной, призывают его присоединиться к их мнению»). Кафка проницательно предсказал этапы развенчания и десакрализации идеологий.

Романтик Перси Биши Шелли осознал всю тщетность величия земной власти, выразив это в своем знаменитом сонете 1817 года. Приведу его полностью в переводе К. Д. Бальмонта:

Я встретил путника; он шёл из стран далёких

И мне сказал: вдали, где вечность сторожит Пустыни тишину, среди песков глубоких Обломок статуи распавшейся лежит. Из полустертых черт сквозит надменный пламень, Желанье заставлять весь мир себе служить;

Ваятель опытный вложил в бездушный камень

Те страсти, что могли столетья пережить.

И сохранил слова обломок изваянья:

«Я — Озимандия, я — мощный царь царей! Взгляните на мои великие деянья, Владыки всех времён, всех стран и всех морей!»

Кругом нет ничего… Глубокое молчанье… Пустыня мёртвая… И небеса над ней… Образы власти несут в себе силу, но эта сакральная сила часто подвергается святотатственному осмеянию, изменчивость и недолговечность символов власти можно было увидеть на примере национал-социализма в Германии и фашизма в Италии. Альберто Моравиа в своем романе «Конформист» (1951) описывает низвержение бюста Муссолини: «…он увидел, что приближались несколько мальчишек, тянувших за собой на веревке большой бюст диктатора». Прохожий, стоявший рядом с главным героем, замечает, что бюст выглядел бронзовым, а на самом деле глиняный, что отсылает к крылатому выражению «Колосс на глиняных ногах» из Библии — о толковании сна Навуходоносора пророком Даниилом. Далее главный герой и его жена Джулия размышляют о былом значении бюста Муссолини: «Подобных бюстов было сотни в министерствах и общественных учреждениях: грубо стилизованный, с выдвинутой челюстью, круглыми ввалившимися глазами, с раздутым голым черепом. Марчелло невольно подумал, что этот бронзовый рот, изображавший рот живой и вчера еще столь надменный, валялся теперь в пыли под издевательские крики и свист той самой толпы, которая недавно так горячо ему рукоплескала. И снова Джулия будто угадала его мысли, прошептав: „Подумай, совсем недавно достаточно было такого бюста в прихожей, чтобы люди понижали голос“» [4, с.305-306]. Так как последствия культа личности Сталина в виде сноса и уничтожения его образов осуществлялись не стихийно, а были организованы самой властью, они прошли почти незаметно, не оставив такого отклика, какой мы находим в романе Моравиа.

В сувенирных лавках Санкт-Петербурга среди матрешек и подарочных кружек довольно часто встречаются копии бюстов Ленина, Дзержинского, Сталина из пластмассы

Рис. 14. Современная сувенирная продукция Санкт-Петербурга.

(рис. 14). И это свидетельство того, что капитализм присвоил образы революции и те идеи, за которые боролись люди. Эти образы и идеи стали коммерчески выгодными и лишенными какого-либо содержания, помимо ироничного. Ясно и то, что, приобретая в качестве сувенира бюст Ленина, сделанный в XXI в., покупатель не верит в идеи коммунизма. «Не торгуйте Лениным,— писал журнал „ЛЕФ“ сразу после смерти вождя,— не печатайте его портретов на плакатах, на клеенках, тарелках, на кружевах, на портсигарах…» Но, к сожалению, современное общество устроено иначе. В этом обществе все, что может быть монетизировано (как, например, имя всем известного

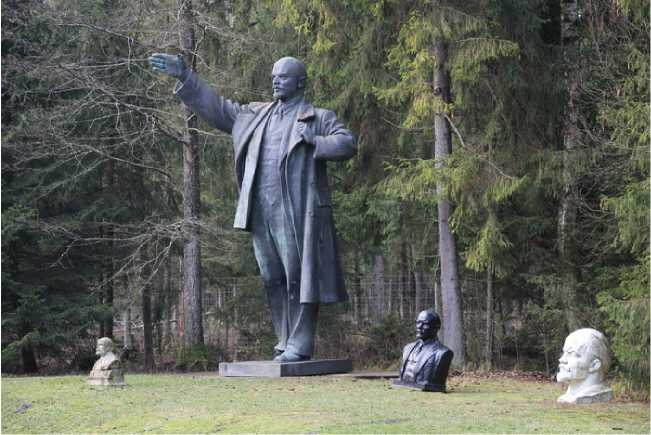

Рис. 15. Парк «Грутас», Друскиникай, Литва.

другие,— падение режима с последующей сменой власти непременно приведет к их низвержению с пьедесталов. Нынешнее общество, с его информатизацией и плюрализмом мнений, все сложнее подвергать агрессивной пропаганде. Вполне вероятно, что монументы, не вызывающие дискуссий об их уместности, будут создаваться в демократических странах. Этические, экономические и экологические затраты могут существенно ограничивать процесс их создания, что, возможно, вынудит общество в будущем совершенно отказаться от подобной традиции.

человека),— тут же монетизируется. На полке магазина сувениров могут стоять рядом бюсты Николая II и В. И. Ленина — и это говорит о стирании истории, о постиронии, переходящей в гротеск. Памятники вождей революции, снятые с площадей Москвы, лишившиеся пьедесталов, стали осколками прошлого в парке «Музеон», в Риге памятники переехали в парк «Грутас» (рис. 15). Памятники, служащие орудием политической пропаганды, продолжают появляться и сегодня — в странах, тяготеющих к авторитаризму. Но стоит понимать, что они более недолговечны, чем какие-либо

В настоящей статье впервые проанализировано влияние советской государственной идеологии на процесс производства тиражной пластики малых форм, создававшейся в качестве уменьшенных аналогов произведений монументального искусства. Наиболее важным аспектом исследования, во многом определившим личный вклад его автора в изучение рассматриваемой проблемы, представляется тезис о десакрализации в постсоветский период значения советской малой пластики, несшей идеологическую смысловую нагрузку.

Konstantin P. KARAGODA

Images of Soviet Monumental Sculpture in Miniature Plastic Arts:

Transformation of Functions and Evolution of Meanings

Список литературы Образы советской монументальной скульптуры в мелкой пластике: трансформация функций и эволюция смыслов

- Бойко А. Советское скульптурное наследие. Цикл «Десять лекций о скульптуре». [Электронный ресурс] // Мастерская Аникушина. URL: https://www. youtube.com/watch?v=YAaX43v3HAk (дата обращения: 02.05.2020).

- Гройс Б. Gesamtkunstwerk Сталин. М.: Ad Marginem, 2013.

- Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. [Электронный ресурс] // Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова. URL: http://lib.ru/POLITOLOG/karamurza.txt. (дата обращения: 02.05.2020).

- Моравиа А. Конформист. СПб.: Лимбус Пресс, 2004.

- Паперный В. З. Культура Два. М.: Новое литературное обозрение, 2016.

- Простаков С. «Россия - удобный образ страшного будущего». Александр Эткинд о сносе монументов, левой идее и духе 2020 г. [Электронный ресурс] // МБХ Медиа. URL: https://mbk-news.appspot.com/sences/rossiya-udobnyj-obraz/?fbclid = IwAR0a2jgTdCfrml04a7qwa9RM-q89RCLMAoIQzqDfS6n4Wbs-5r6avN58eMw (дата обращения: 02.07.2020).

- Самецкая Э. Советский фарфор 1920-1930-х гг. в частных собраниях Санкт-Петербурга. М.: Collectors book, 2005.

- Сапанжа О. С. Пластика малых форм как часть пространства советской повседневности // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2019. № 1. С. 65-77.

- Сапанжа О. С., Баландина Н. А. Детский балет «Аистенок» (1937) в фарфоровой пластике малых форм. // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. №2 (61). 2019. C. 114-127.

- Щукин В. Г. Тоталитарная эйдология или подземный сон наяву. // Вопросы философии. 2004. № 8. С. 90-100.

- Эткинд А. Кривое горе: память о непогребенных. М.: Новое литературное обозрение, 2016.