Обряд погребения «шкуры лошади» по материалам кургана 1 (XIII-XIV века) Басандайского могильника (Томское Приобье)

Автор: Зинченко А.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 (56), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются погребения кург. 1 Басандайского могильника, сопровождавшиеся захоронением некомплектных останков лошади. Изучение археологической коллекции и архивных материалов выявило не отраженные в предыдущих публикациях артефакты и позволило по-новому обозначить проблему реконструкции обряда снабжения умершего верховой лошадью. В результате предложены две версии процесса захоронения некомплектных останков лошади как модификации погребения целого животного, приведены аналогичные материалы из других регионов, рассмотрен вопрос о возможных путях проникновения описываемого ритуала в южно-таежную зону Западной Сибири. Благоприятная перспектива дальнейших реконструкций сопогребений человека и лошади связана с комплексным применением уже на уровне полевых работ методов тафономического анализа, а также с привлечением данных палеозоологии, почвоведения и трасологии.

Томское приобье, развитое средневековье, погребальный обряд, басандайский курганный могильник, захоронение "шкуры лошади", реконструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/14523010

IDR: 14523010 | УДК: 904

Текст научной статьи Обряд погребения «шкуры лошади» по материалам кургана 1 (XIII-XIV века) Басандайского могильника (Томское Приобье)

Важнейшим этапом в истории изучения средневековья Обь-Томского междуречья является открытие и исследование Басандайского курганного могильника в южно-таежной зоне Западной Сибири. Памятник расположен в 7 км к югу от г. Томска и 0,5 км к северу от устья р. Басандайки (правый приток Томи), на ее террасе [Гриневич, 1948, с. 10]. Могильник был исследован в 1939–1940 гг. сотрудником Томского краевого (с 1940 г. – краеведческого) музея Н.А. Чернышевым [Чернышев, л. 15; Трухин, л. 3]. В 1944–1946 гг. он изучался объединенной экспедицией Томского государственного университета и Томского государственного педагогического института под руководством К.Е. Гриневича и А.П. Дульзона. Раскопки памятника были продолжены в 1976 и 1986 гг. экспедицией ТГУ, возглавляемой Л.М. Плетневой. Всего с 1939 по 1986 г.

на Басандайском могильнике исследовано 38 курганов, содержащих 85 погребений. Их материалы введены в научный оборот в основном двумя публикациями [Басандайка, 1948; Плетнева, 1997, с. 34–40].

За более чем 70-летнюю историю изучения Басан-дайского могильника археологами достаточно детально рассмотрены вопросы хронологии, погребального обряда и классификации сопроводительного инвентаря. Интерпретация некоторых погребений сегодня может быть расширена в рамках дополнительных исследований. Цель настоящей работы – анализ захоронений с останками лошади по материалам кург. 1 этого памятника и реконструкция обряда погребения человека с конем. Источники исследования – археологическая коллекция № 6704 МАЭС ТГУ, архивные документы [Дульзон, л. 5; Опись…, л. 6; Трухин, л. 3] и публикация [Басандайка, 1948]. При работе с музейной коллекцией выявлены артефакты, не вошедшие в эту публикацию.

Археология, этнография и антропология Евразии 4 (56) 2013

На Басандайском могильнике, помимо захоронений кург. 1 (погр. 2, 3), зафиксировано еще шесть случаев сопровождения умершего лошадью: погр. 2, 3 кург. 25 [Басандайка, 1948, с. 120–121], погр. 1, 2 кург. 7, по одному захоронению в кург. 8 и 81 [Плетнева, 1997, с. 34–41].

Материалы

Курган 1 [Дульзон, 1948, с. 86–91]. Из трех его погребений два (погр. 2 и 3) сопровождались захоронениями лошадей. Курган имел неправильную округлую форму, его диаметр 11,5 м, высота 1 м. На поверхности зафиксированы четыре западины – следы грабительских шурфов. Под насыпью кургана на глубине 0,5–1,0 м обнаружен слой прокаленной глины толщиной 0,10–0,15 м, под которым повсеместно зафиксированы углистые вкрапления и комки такой же прокаленной глины (рис. 1). В западной части насыпи на глубине 0,40 м найдены ко сти мелкого парнокопытного животного, в юго-западной на глубине «двух штыков», т.е. ок. 0,45 м, – необожженные ребро и обломок таза лошади, на глубине 0,65 м в разных местах обнаружены три крупных камня песчаника. Под центральной грабительской западиной над погр. 2 зафиксирован выброс из него человеческих костей, определенных А.П. Дульзоном как останки подростка [Там же, с. 85].

Погребение 1. Оно располагалось в восточной части кургана в грунтовой яме подпрямоугольной формы размером 0,75 × 2,5 м (повреждена грабительским шурфом). Погребальная конструкция представлена только перекрытием из бересты и дерева. Береста зафиксирована на всей площади могильной ямы, исключая поврежденный грабителями участок. От деревянного перекрытия осталась лишь дощечка толщиной 1,5 см в северной части могилы, над костями человека. Анатомическая целостность скелета нарушена, сохранились плечевая, локтевая, лучевая кости, фрагмент бедренной и половина таза. В южной части зафиксированы сильно поврежденные огнем остатки черепа [Там же]. Судя по этим данным, покойный был ориентирован головой на юг, его останки подверглись воздействию огня частично. С погребенным найден кварцитовый наконечник (находка 24*).

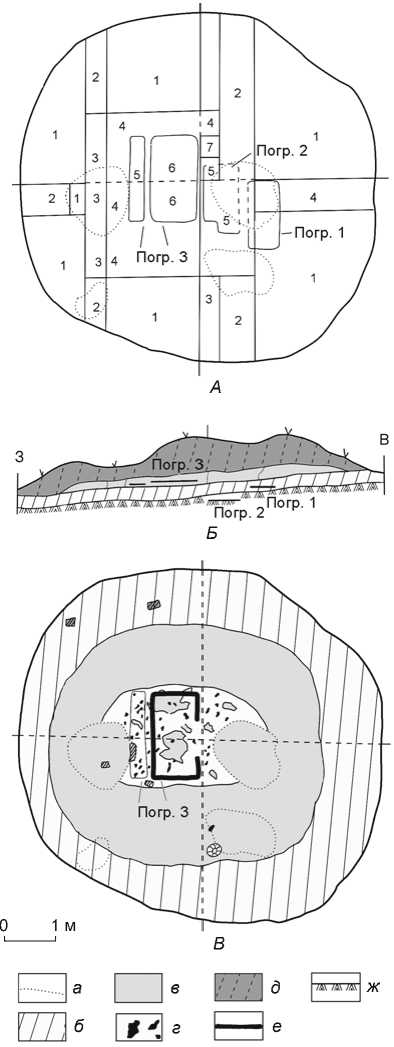

Погребения 2 и 3, каждое из которых представляет собой захоронение человека с конем, локализованы в центральной части кургана на разных стратиграфических уровнях (рис. 1).

Рис. 1. План и схема раскопок насыпи кург. 1 Басан-дайского могильника ( А ), его профиль, вид с юга ( Б ) и планиграфия после снятия нас ыпи ( В ) (по: [Дуль-зон, л. 5]).

1–7 – порядок снятия курганной насыпи.

а – грабительская яма на уровне прокаленной глины; б – погребенная почва; в – слой прокаленной глины; г – уголь; д – насыпь, суглинок; е – деревянная конструкция погр. 3; ж – материк.

Погребение 2. Судя по данным полевого чертежа (рис. 1), оно находилось в грунтовой яме подпрямоугольной формы размером ок. 1 × 2 м, глубиной 0,45 м (она прорезала погребенную почву и углублялась в ма- терик). Анатомическая целостность останков человека полностью нарушена грабительской ямой: кости погребенного подростка (без следов воздействия огня) обнаружены только в насыпи кургана. По использованным мной источникам ориентация тела не восстанавливается. Погребальная конструкция, ориентированная по линии север–юг, представлена фрагментом (0,5 × 1,0 м) перекрытия из нескольких слоев бересты.

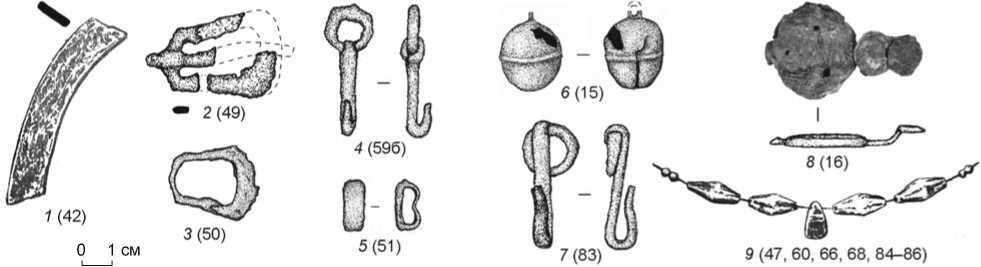

Судя по публикации [Дульзон, 1948, с. 88], предметы из насыпи кург. 1 относятся к погр. 2. Это обломок железного изделия со следами дерева (нах. 43), «раковина неправильной треугольной формы» (нах. 22), разрушенная лазуритовая пластина, взаимопроникающая застежка (нах. 28; рис. 2 , Б, 9 ) и полая колоколовидная подвеска из цветного металла (нах. 17; рис. 2, Б, 5 ).

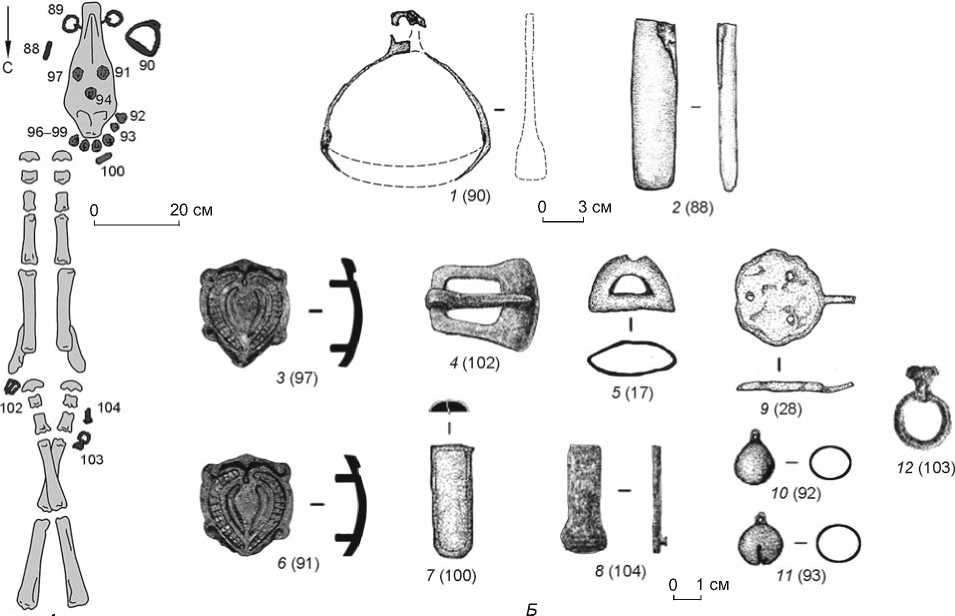

Череп лошади (полной сохранности) покоился на нижней стороне в 0,10–0,15 м к северо-востоку от ее передних конечностей, ориентирован строго на юг (рис. 2, А ). Какие-либо повреждения черепа не зафиксированы. К нему примыкал первый шейный позвонок. Кости передних конечностей лошади лежали в анатомическом порядке параллельно друг другу, фалангами пальцев на юг. Скелеты пальцев полные. Кости заплюсны располагались в анатомическом порядке.

На основании публикации А.П. Дульзона установлено, что передние конечности в момент захоронения находились в сочленении. Отсутствие костей выше локтевого сустава позволяет предположить, что они были отделены именно в его области. Кости задних конечностей лошади располагались в анатомическом порядке, были ориентированы, как и передние, но перекрещивались в области большеберцовых костей (правая на левой). Скелеты пальцев полные; вероятно, они были в сочленении. Кости задних конечностей выше больших плюсневых не представлены; видимо, их отчленили в области коленного сустава.

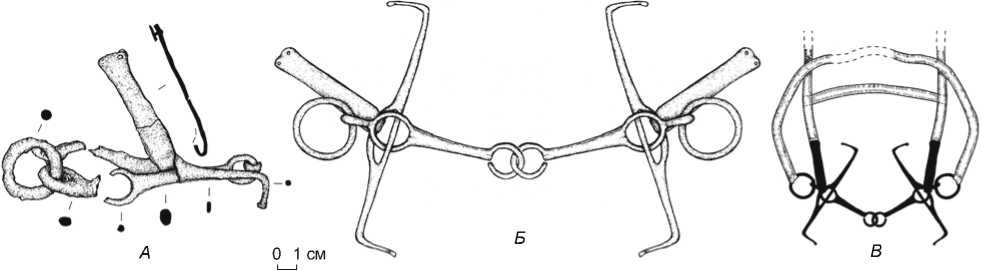

В момент захоронения лошадь была взнуздана: между челюстями найдены фрагменты одного звена удил, среди которых уплощенно-стержневой псалий (нах. 89; рис. 3, 1 ). Подробно конструкция удил не восстанавливается ввиду плохой сохранности артефакта. Псалий имеет окончание в форме сапожка, с внешней стороны его пластины отмечен трензель, в котором зафиксирован обломок второго, гладкого кольчатого пса-лия. Грызло имеет подквадратное сечение.

На черепе и под нижней челюстью лошади обнаружены украшения узды из цветного металла: десять сердцевидных накладок с растительным ор-

Рис. 2. Костные остатки лошади [Басандайка, 1948, с. 194, табл. 38] ( А ) и инвентарь ( Б ) из погр. 2.

1 – стремя; 2 – оселок; 3 , 6 – накладки; 4 – пряжка; 5 – подвеска; 7 , 8 – наконечники ремней; 9 – деталь двухсоставной застежки;

10, 11 – бубенчики; 12 – седельный пробой.

1, 4, 8, 12 – железо; 2 – камень; 3, 5–7, 9–11 – цветной металл; 4, 5, 8, 12 – по: [Басандайка, 1948, табл. 30, 102–104]; остальное по кол. 6704 МАЭС ТГУ.

Рис. 3. Железные детали конского снаряжения из погр. 2.

1 – часть удил (по кол. 6704 МАЭС ТГУ); 2 – распределитель ремней (по: [Ба-сандайка, 1948, табл. 30, 101 ]).

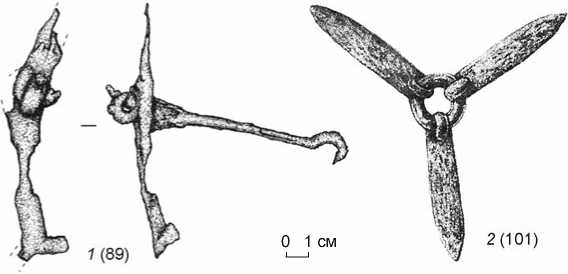

роне бревно прослежено не по всей длине). «Бревно, лежавшее с западной стороны, обстругано и имело четырехугольное сечение (17 × 9 см)» [Дульзон, 1948, с. 87]. По имеющимся источникам способ углового крепления конструкции не выяснен. Фрагменты перекрытия не зафиксированы. Подстилка – из бересты. Из деталей погребальной конструкции для лошадей отмечено только берестяное покрытие, сохранившееся на всех их останках. Погребенный мужчина был уложен на шести крупных плоских камнях песчаника в вытянутом положении на спине, головой на юг [Там же, с. 88]. Анатомический порядок скелета не нарушен (рис. 4).

наментом* (нах. 87, 91, 94, 96–99; см. рис. 2, Б, 3, 6 ), наконечник ремня (нах. 100; см. рис. 2, Б, 7 ) и два бубенчика (нах. 92, 93; см. рис. 2, Б, 10, 11 ). К конской узде относится также трехпластинчатый распределитель ремней (нах. 101; см. рис. 3, 2 ). На первом позвонке лежала железная пластинка (нах. 95)**. С правой стороны от черепа лошади найдено стремя арочной формы с выделенным подквадратным ушком и уплощенной подножкой (нах. 90; см. рис. 2, Б, 1 ), с левой – оселок (нах. 88; см. рис. 2, Б, 2 ). Между костями передних конечностей зафиксированы железные подпружная пряжка (нах. 102; см. рис. 2, Б, 4 ), седельный пробой (?) (нах. 103; см. рис. 2, Б, 12 ) и наконечник ремня (нах. 104;

см. рис. 2, Б, 8 ).

Погребение 3 . Останки человека (мужчины) располагались в центральной части кургана, а лошадей – к западу от них. Судя по планиграфическо-му чертежу [Дульзон, л. 8] (см. рис. 1), данное погребение, совместное для человека и лошади, было сооружено на уровне погребенной почвы. Оно зафиксировано в слое прокаленной глины мощностью 0,10–0,15 м. Общий размер 2,0 × 2,5 м, ориентация по линии север–юг.

Погребальное сооружение для человека – «сруб из ряда бревен» [Гриневич, 1948, с. 35], подпрямоугольной формы, размером 1,5 × 2,5 м (на восточной сто-

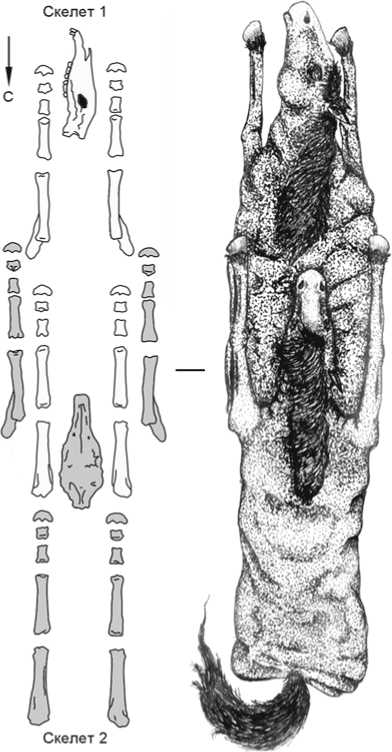

Вдоль западной стороны погребального сооружения лежали останки двух лошадей (рис. 4): неполные скелеты 1 (южный) и 2 (северный). Судя по полевому чертежу (см. рис. 1), они располагались примерно на 5 см ниже дна погребения человека. Акт взнуздания или оседлывания не прослеживается.

примерные границы погребальной конструкции

Рис. 4. План погр. 3 (по: [Басандайка, 1948, табл. 31]).

0 1 cм

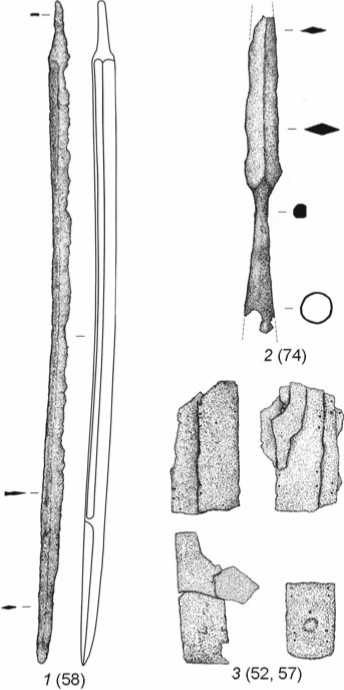

Рис. 5. Железные сабля ( 1 ), наконечник копья ( 2 ) и панцирные пластины ( 3 ) из погр. 3 (по кол. 6704 МАЭС ТГУ).

Скелет 1. Череп, ориентированный на юг, лежал на левой височной кости между костями запястья передних конечностей. Шейные позвонки не зафиксированы. Кости передних конечностей располагались в анатомическом порядке фалангами пальцев на юг (скелеты пальцев полные, видимо, в момент захоронения находились в сочленении). Отделены, вероятно, в районе локтевого сустава. Кости задних конечностей располагались на одной линии с передними, ориентированы в том же направлении, находились в анатомическом порядке. Вероятно, отделены в районе коленного сустава.

Скелет 2. Череп, ориентированный на юг, лежал на нижней стороне между большими плюсневыми костями задних конечностей скелета 1. Шейные позвонки не зафиксированы. Кости передних конечностей находились с внешней стороны костей задних конечностей скелета 1 (на незначительном расстоянии от них). Они располагались в анатомическом порядке фалангами пальцев на юг. Кости задних конечностей находились на той же линии, что и у скелета 1. Положение и ориентация такие же.

Рис. 6. Железные наконечники стрел (основные типы) из погр. 3 (по кол. 6704 МАЭС ТГУ).

Все погр. 3 несет следы воздействия огня. З.Я. Бояршинова интерпретировала захоронение человека как «сжигание на месте», «частичное сгорание трупа» [1948, с. 157]. А.П. Дульзон относительно погребения лошадей писал: «Кости черепа (скелета 1. – А.З. ) сильно перегорели и распадаются на кусочки, но лежат в полном порядке» [1948, с. 86]. Сильная обуглен-ность погребальной конструкции, костей человека и черепа лошади (скелет 1), а также наличие окалины на некоторых предметах позволяют определить погр. 3 как частичное сожжение на месте с сохранением останков в анатомическом порядке.

Погребенный снабжен богатым инвентарем, который весь найден в пределах бревенчатой конструкции. В его составе железное наступательное и защитное вооружение: слабоизогнутая сабля с прямым хвостовиком, без перекрестия (нах. 58; рис. 5, 1 ), втульчатый наконечник копья (нах. 74; рис. 5, 2 ), 20 черешковых наконечников стрел (нах. 72; рис. 6), доспех из 45 разнотипных пластин (нах. 52, 57; см. рис. 5, 3 ).

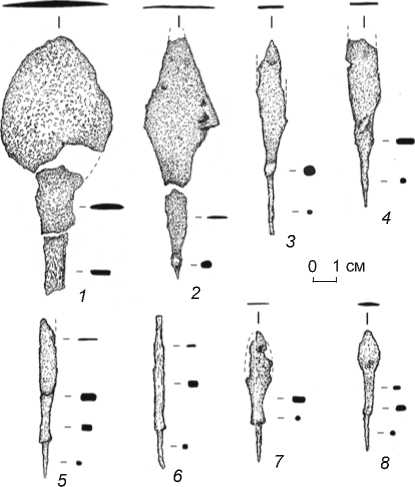

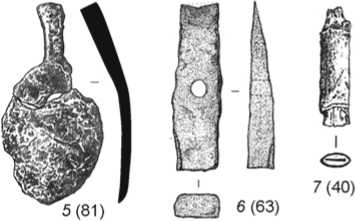

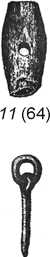

Обнаружено также железное снаряжение верхового коня: удила восьмеркообразной формы (нах. 48; рис. 7), пряжки с язычком (нах. 49; рис. 8, 2 ) и без него (нах. 50; рис. 8, 3 ); возможно, фрагмент оковки седла (нах. 42; рис. 8, 1 ); обойма (нах. 51; рис. 8, 5 ); два арочных стремени (нах. 29, 38)*.

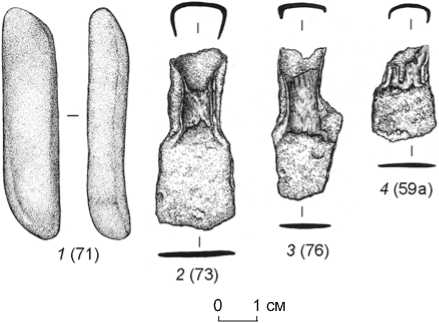

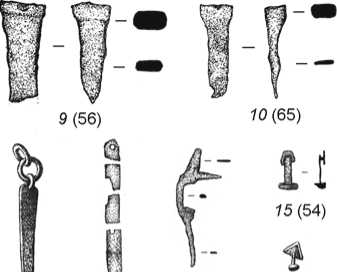

В погребении находился железный хозяйственный инвентарь: два тесла (нах. 73, 76; рис. 9, 2, 3 ),

Рис. 7. Железные удила из погр. 3 (по кол. 6704 МАЭС ТГУ) ( А ), реконструкция этих удил ( Б) и части конской узды ( В ).

Рис. 8. Инвентарь погр. 3.

1 - оковка луки седла (?); 2, 3 - пряжки; 4, 7 - крючья (для поножей?); 5 - обойма; 6 - бубенчик; 8 - двухсоставная застежка;

9 - подвеска, бусины, бисер.

1-5, 7 - железо; 6, 8 - цветной металл; 9 - лазурит, сердолик, стеклянная паста; 1, 9 - по: [Басандайка, 1948, табл. 33, 34], остальное по кол. 6704 МАЭС ТГУ

Рис. 9. Инвентарь погр. 3.

1 - оселок; 2-4 - тесла; 5 - ложка; 6 - молоток; 7 - рукоять ножа; 8 - напрясло; 9, 10 - наковальни (зубила?); 11 - полый предмет; 12 - пластина на проволочном кольце; 13 - фрагменты накладок; 14 , 15 - скобковидные петли; 16 - заклепка; 17 - стержень на проволочном кольце.

1 - камень; 2-6, 9, 10, 12, 14-17 - железо; 7 - дерево, железо, цветной металл; 8 - глина; 11 - кость; 13 - рог; 5, 7, 11, 12, 16, 17 - по: [Басандайка, 1948, табл. 33], остальное по кол. 6704 МАЭС ТГУ.

^7(78)

14 (54) 16 (46)

72(69) 73(41,44) ' *

0 1 cм

молоток (нах. 63; рис. 9, 6 ), две наковальни (зубила?) (нах. 56, 65; рис. 9, 9, 10 ), ложка (нах. 81; рис. 9, 5 ). Кроме того, найдены деревянная рукоять ножа (?) (нах. 40; рис. 9, 7 ), каменный оселок (нах. 71; рис. 9, 1 ) и глиняное напрясло (нах. 80; рис. 9, 8 ).

К деталям костюма отнесены двухсоставная застежка из цветного металла со следами ткани с внутренней и внешней стороны (нах. 16, 67; см. рис. 8, 8 ), бубенчик (нах. 15; см. рис. 8, 6 ), семь бипирамидаль-ных сердоликовых бусин (нах. 68, 84–86), подвеска из лазурита (нах. 66) и двойной белый бисер (нах. 47, 60) (см. рис. 8, 9 ); обломок ветки коралла (нах. 61); два железных крюка для крепления поножей (?) (нах. 59б, 83; см. рис. 8, 4, 7 ).

Обнаружены также предметы иного и неясного назначения: железные миниатюрное тесло (нах. 59а; см. рис. 9, 4 ), пластина на проволочном кольце (нах. 69; см. рис. 9, 12 ), две скобковидные петли (нах. 54; см. рис. 9, 14, 15 ), заклепка (нах. 46; см. рис. 9, 16 ), предмет со следами ткани (нах. 79), стержень на проволочном кольце (нах. 78; см. рис. 9, 17 ); полый предмет из кости (нах. 64; см. рис. 9, 11 ); обломок серебряного (?) изделия (нах. 62); фрагменты четырех (?) роговых пластин (нах. 41, 44; см. рис. 9, 13 ); бесформенные предметы (нах. 37, 38, 43, 77).

Датировка

Погребения 2 и 3 кург. 1 Басандайского могильника З.Я. Бояршинова включала в группу объектов нижнего горизонта, которые, «исходя из предметов и обряда захоронения», считала «наболее древними», т.е. относящимися к X–XII вв. [1948, с. 153–154]. А.П. Дульзон большинство грунтовых погребений этого памятника датировал XIII–XIV вв. и только некоторые – XI–XII вв. [1953б, с. 179]. Позднее вопрос о хронологии басандай-ских захоронений в контексте изучения одноименной культуры был затронут В.А. Могильниковым [1980, 1990], при этом отдельные комплексы, включая погребения с лошадью кург. 1 и 2, не рассматривались. Четкой датировки предложено не было.

Л.М. Плетнева, признавая наличие на Басандай-ском могильнике погребений XII–XIV вв., сомневалась в существовании захоронений XI в. Погребения 2 и 3 кург. 1 по комплексу инвентаря она датировала XIII–XIV вв. [1997, с. 112–115]. Я придерживаюсь этой же точки зрения.

Реконструкция погребального обряда

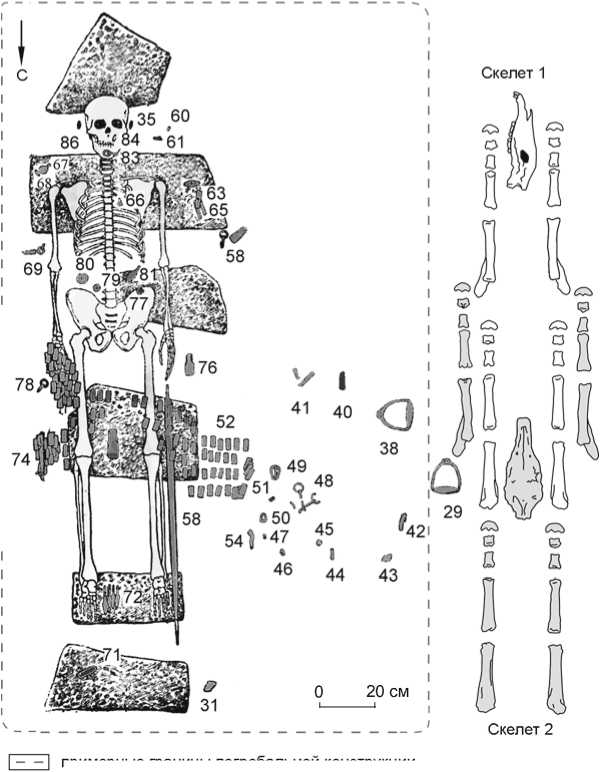

Археологическими методами о статки шкуры в погр. 2 и 3 кург. 1 Басандайского могильника не зафиксированы. На основе имеющихся костных остан- ков лошадей предлагаю две версии реконструкции обряда их погребения. Первая состоит в том, что совместно с человеком захоранивали отчлененные голову и конечности лошади, которые укладывали, имитируя их прижизненное расположение, без шкуры. Приоритетной, однако, представляется вторая версия (рис. 10, 11), согласно которой имели место следующие основные акции.

-

1. Животное, отобранное для захоронения с умершим человеком, доставляли к месту их общего погребения. Возможно, лошадь из погр. 2 при этом была взнуздана (см. рис. 10).

-

2. Скорее всего, неподалеку от места захоронения животное умерщвляли, но каким именно способом – по имеющимся материалам восстановить нельзя. Конечности лошадей, судя по расположению их костей в погребениях, в момент захоронения находились в вытянутом положении, поэтому, вероятнее всего, их пластичность еще не была утрачена вследствие трупного окоченения. Этнографические данные [Ахметова, 1995] позволяют предполагать следующие манипуляции с тушей: со стороны живота делалось три-четыре разреза (один поперечный и несколько продольных), после чего изымались внутренние органы, основная часть мышечной ткани и скелета. В результате оставалась только шкура туловища (чепрак, вороток, огузок) с не отделенными от нее в области локтевых и коленных суставов конечностями, а также неосвежеванной головой, т.е. с наименее пригодными в пищу частями туши. А.И. Соловьев отмечает, что в системе традиционного мировоззрения кожа, шкура и вообще внешняя оболочка человека или животного являются временными но сителями их жизненной силы [2006, с. 182–183; 2008, с. 291]. Возможно, конечности и голова лошади при захоронении не отделялись от кожного покрова именно из-за важности сохранения целостности внешней оболочки, которая и содержала в себе жизненную силу, а потому способна была символически заменить целое животное.

-

3. Шкуру лошади с конечностями и головой укладывали рядом с человеком в одну грунтовую яму (погр. 2) либо на площадку за пределами погребальной конструкции для человека (погр. 3). Зафиксированные взаиморасположение элементов лошадиного скелета, неестественная вытянуто сть конечно стей позволяют предположить, что шкуру с конечностями и головой не расстилали, а каким-то образом складывали. При этом конечности, вероятно, оказывались в основном под складками шкуры.

-

4. Для лошадей из погр. 3 возводили погребальное сооружение, зафиксированное в виде берестяного покрытия.

-

5. До возведения земляной насыпи погр. 3 или в процессе этого разжигали костер, который в итоге раз-

- 0 20 cм

-

6. Оставшиеся части туши лошади, скорее всего, съедали во время похорон.

Рис. 10. Реконструкция захоронения «шкуры лошади» в погр. 2.

рушил часть погребальных сооружений. При возведении насыпи кострище постепенно затухало.

Реконструированный по материалам кург. 1 (XIII– XIV вв.) Басандайского могильника обряд захоронения останков лошадей (в обеих представленных версиях) можно условно обозначить как «погребение шкуры лошади». В литературе под этим, как правило, понимается сопровождение умершего человека целой лошадью по принципу pars pro toto* [Казаков, 1984; Нестеров, 1990, с. 66; Руденко, 2008, с. 8–9; Васютин, Онищенко, 2008, с. 96]. Парциальность археологизиро-ванных останков лошадей из погр. 2, 3 кург. 1 выражается в некомплектности их скелетов. Аналогичные обряды прослеживаются в степной, лесостепной и таежной полосах Евразии в эпохи поздней бронзы [Смирнов, 1960, с. 193], раннего железа [Анфимов, 1971, с. 172; Шульга, 1998, с. 59; 1999, с. 248], в раннем [Грач, 1968; Комар, 2006, с. 399–400; Халикова, 1972] и развитом [Степи Евразии…, 1981, с. 116; Плетнева, 1997, с. 180; Савинов, Новиков, Росляков, 2006, с. 175, рис. 28] средневековье**. При соблюдении общего

0 20 cм

Рис. 11. Реконструкция захоронения «шкур лошадей» в погр. 3.

принципа парциальности сам обряд захоронения вариативен: по археологическим данным, костный состав о станков лошадей может различаться. Главным образом в различной комплектности представлены конечности животного, в зависимости от места отчлене-ния последних от туши.

Немаловажную роль в реконструкции особенностей захоронения костных останков лошади имеет их взаиморасположение, которое весьма значимо для различения двух форм обряда: «погребения шкуры» и «погребения чучела». Чтобы определить, какая из этих форм представлена, необходимо анализировать о станки на предмет их расположения в естестест-венном или имитированном анатомическом порядке. Я солидарен с А.С. Васютиным и С.С. Онищенко, которые проводили следующее различие: «Под “чу- пу парциальности в западно-сибирских материалах зафиксировано в Пачангском могильнике XVI в. на средней Оби [Дульзон, 1953а].

челом” мы понимаем такое захоронение животного, при котором расположение фрагментов скелета конечностей, головы и хвостовых позвонков соответствует их анатомическому расположению в скелете лошади. Если кости размещались иным образом, то такое захоронение следует относить к сопогребению “шкуры” коня» [2008, с. 97]. Необходимо добавить, что ввиду особенностей археологических источников перспектива исследования погребений с костными останками лошади видится в применении уже на этапе раскопок методов тафономического анализа, аналогичных использующимся для реконструкции первоначального положения тела человека в захоронении [Зайцева, Ражев, 2007]. В кабинетных условиях смоделировать положение о станков лошади с целью реконструкции обряда крайне затруднительно.

Исторический аспект

Истоки распространения в тюркской среде обряда сопроводительного захоронения лошади, как правило, прослеживают в воздействии пазырыкской культуры на булан-кобинскую, сыгравшую не последнюю роль в оформлении древнетюркского этноса [Кубарев, 2005, с. 19; Трифонов, 1973]. Влияние древних тюрков и их исторического наследия на этнополитическую жизнь средневекового населения степной Евразии обусловило распространение похожих обрядов (зачастую в их весьма модифицированных версиях) практически по всей указанной территории и их проникновение в лесостепную и таежную зоны, включая Западную Сибирь.

По материалам Басандайского могильника фиксируется модификация погребения целой лошади, условно обозначенная как погребение ее «шкуры». Подобную практику захоронения лошади в сопредельных южных регионах исследователи связывают с кимака-ми, кипчаками, огузами, частично кыргызами и уйгурами [Савинов, 1994, с. 81; Нестеров, 1990, с. 63–67; Худяков, 2005]. Определить культурную окраску этого обряда обитателей Томского Приобья, оставивших басандайские курганы, на данном этапе исследования крайне затруднительно.

Интересно, что ритуал погребения «шкуры лошади» прослеживается еще в раннем средневековье в таежной полосе – в могильнике Рёлка конца VI – начала VIII в. на средней Оби [Чиндина, 1977, с. 92]. В то же время более южные памятники Томского Приобья V–VIII вв. не содержат захоронения животных, которые можно было бы трактовать как погребения «шкуры лошади» [Памятники…, 1983, с. 244]. По мнению В.А. Могильникова, появление такого обряда в таежной и предтаежной полосах Западной Сибири, вероятно, связано с процессом тюркизации [1976, с. 172].

В Обь-Томском междуречье первые погребения с целой лошадью отмечены только на могильниках начала II тыс. н.э.: Усть-Киндинском (одно) [Чиндина, 1992] и Еловском-1 (три) [Матющенко, Старцева, 1970]. В этих четырех погребениях зафиксированы полные скелеты животных. На их основе реконструированы захоронения целой лошади, уложенной на брюхо с подогнутыми конечностями. Данные комплексы исследователи датировали по-разному, но в пределах XI–XIII вв. Так, В.А. Могильников погребения с целой лошадью Еловского-1 относил к XI–XII вв. (см.: [Матющенко, Старцева, 1970]), как и Л.А. Чиндина таковое на Усть-Киндинском могильнике [1992]. Более поздним временем, XII–XIII вв., датирует эти четыре погребения Л.М. Плетнева [1997, с. 109–110].

Широкую вариативность обряд погребения с лошадью (целая лошадь, «шкура», «чучело») приобретает в басандайской культуре Обь-Томского междуречья, датированной Л.М. Плетневой XI–XIV вв. [Там же, с. 123]. По материалам этой культуры видно, что на смену сопогребения целой лошади приходит обряд захоронения ее «шкуры».

Как заметил С.П. Нестеров, погребения со «шкурой» лошади по обряду трупоположения в целом мало характерны для Центральной Азии, основным их ареалом являются западные степи Евразии [1990, с. 63]. Самыми близкими аналогами басандайских захоронений лошадей можно считать ряд погребений на средневековых могильниках X–XIV вв. Барабинской лесостепи [Бараба…, 1988, с. 5–89], Кузнецкой котловины [Ильюшин, 2010; 2012, с. 150, 156, рис. 43, 51], Новосибирского [Савинов, Новиков, Росляков, 2006] и Нарымского [Боброва, 2008, с. 122–124] Приобья. Похожий обряд прослеживается в Туве [Грач, 1968, с. 109], северных предгорьях Алтая [Могильников, 2002, с. 68–70], Поволжье [Халикова, 1972; Средневековые кочевники…, 1998, с. 166] и далее на запад, вплоть до венгерских степей [Балинт, 1972, с. 179].

Общая особенность басандайских погр. 2, 3 кург. 1 со «шкурой лошади» заключается в абсолютно вытянутых передних и задних конечностях, без сгибов в суставах. Отличие же парного захоронения двух «шкур» в погр. 3 состоит в том, что передние конечности и голова одной лошади (скелет 2) были уложены на «круп» другой (скелет 1) (см. рис. 11). Последний способ размещения останков животных напоминает характер некоторых погребений лошадей на могильниках сросткинской кул ьтуры (Северный Алтай). В.А. Могильников интерпретирует его как модификацию довольно широко известных тюркских групповых захоронений лошадей [Могильников, 2002, с. 69]. Басандайское погр. 3 кург. 1 обнаруживает сходство с алтайскими погребениями пазырыкской эпохи, где были найдены некомплектные останки двух лошадей, уложенные одни поверх других так, «что морда приходилась на хвост…» [Липец, 1982, с. 219]. Этот обряд находит параллели в тюрко-монгольском эпосе, где Р.С. Липец зафиксировала сюжет «разрубания лошади» врага, который она соотнесла с археологическими материалами раннего железного века Казахстана и Горного Алтая [Там же, с. 220].

Для Томского Приобья начала II тыс. н.э. реконструированы четыре формы сопогребения лошади с человеком (всего на восьми могильниках басандайской культуры зафиксировано 22 комплекса, содержащие черепа и кости конечностей лошади):

-

1) целая лошадь, шесть погребений (могильники Еловский-1, XI–XII вв. (по: [Степи Евразии…, 1981, с. 191]) или XII–XIII вв. (по: [Плетнева, 1997]); Усть-Киндинский, XI–XII вв. (по: [Чиндина, 1992]) или XII–XIII вв. (по: [Плетнева, 1997]); Ташара-Карьер-1, XII–XIV вв. [Савинов, Новиков, Росляков, 2006, с. 105–140]);

-

2) «шкура» компактно в ногах погребенного – девять погребений (могильники Астраханцевский, XIII– XIV вв. [Плетнева, 1997, с. 10–33], Усть-Малокиргиз-ский, XII–XIV вв. [Там же, с. 42–69]);

-

3) «шкура» в вытянутом положении с конечностями без естественного сгиба в суставах – ше сть погребений (могильники Басандайский, XII–XIV вв. [Дульзон, 1948], Усть-Малокиргизский, XII–XIV вв. [Плетнева, 1997, с. 283, рис. 121]), эта форма обряда не прослеживается в материалах других памятников Томского Приобья;

-

4) предположительно «чучело» в вытянутом положении, конечности с естественным сгибом в суставах, – одно погребение (Астраханцевский могильник, XIII–XIV вв. [Там же, с. 180, рис. 16]).

Лошадь, как одно из самых распространенных средств передвижения в эпоху средневековья, занимала у многих кочевых народов особое место в представлениях о посмертном путешествии человека. Рассмотренные материалы кург. 1 Басандайского могильника демонстрируют сложный во всех отношениях обряд сопогребения человека со «шкурой лошади», целью которого было снабжение умершего верховым животным. Логично встает вопрос об истоках этого обряда. На современном этапе исследований возможны два варианта ответа. С одной стороны, появление погребений с целой лошадью и модификаций этого обряда в начале II тыс. н.э. на предтаежных и таежных территориях Западной Сибири, в т.ч. в Томском Приобье, было обусловлено культурным влиянием тюркоязычных кочевников Алтая и его предгорий [Степи Евразии…, 1981, с. 191]; с другой – сравнение рассмотренных захоронений «шкуры лошади» (погр. 2, 3 кург. 1 Басандайского могильника) с материалами других памятников басандайской культуры позволяет предположить участие в генезисе данного обряда не только пришлого населения, но и местного «дотюркского».

Так, Л.А. Чиндина на примере могильника Рёлка уже в 1976 г. ставила вопрос о возможности независимого развития традиции погребения «шкуры лошади» у таежного населения Среднего Приобья еще в эпоху раннего средневековья [1976, с. 217]. По мнению А.С. Васютина и С.С. Онищенко, этот обряд не должен связываться лишь со сросткинской культурой, но может быть с осторожностью соотнесен «с различными группами не только кыпчаков, но и угров» [2008, с. 97]. Серия захоронений Усть-Малокиргизского могильника по признаку помещения «шкуры лошади» в ногах покойного аналогична поволжским погребениям X–XII вв., в материалах которых исследователи видят смешение тюркских и угорских компонентов [Халикова, 1972, с. 160].

Заключение

Таким образом, в результате анализа материалов захоронений 2, 3 кург. 1 Басандайского могильника в Томском Приобье предложена реконструкция обряда погребения человека со «шкурой лошади». Сложность исследования заключалась в необходимости анализа некомплектных археологизированных останков животных. Дальнейшее изучение сопогребений человека с лошадью должно строиться на основе комплексного применения уже на стадии полевых работ методов тафономического анализа, необходимо также привлечение опыта палеозоологов, почвоведов и трасологов. Целесообразно и крайне желательно проведение раскопок погребения лошади на каком-либо из упомянутых могильников Томского Приобья начала II тыс. н.э. с целью извлечения современными методами более полной информации о характере останков.

Обряд погребения человека со «шкурой лошади» в Томском Приобье имеет две формы, аналогичные зафиксированным не только в материалах южных кочевых культур начала II тыс н.э., но и на памятниках лесостепной и таежной полос Западной Сибири. В связи с этим его истоки сегодня не выяснены. Обряд погребения «шкуры лошади», отраженный в захоронениях кург. 1 Басандайского могильника, можно соотнести как с продолжением местной традиции, зародившейся еще до начала II тыс. н.э., так и с культивированием нового погребального ритуала, появление которого в Томском Приобье было связано с массовыми миграциями в эпоху развитого средневековья.