Обряды погребения шаманов в Прибайкалье (Ольхонский район Иркутской области) по археолого-этнографическим данным

Автор: Асеев И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 (30), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522594

IDR: 14522594 | УДК: 903.5

Текст статьи Обряды погребения шаманов в Прибайкалье (Ольхонский район Иркутской области) по археолого-этнографическим данным

Исследователи бурятского шаманизма первой половины прошлого столетия считали, что основным погребальным обрядом шаманов являлось их со-ж-жение. Этот процесс достаточно подробно описан выдающимся бурятским этнографом М.Н. Хангало-вым [1958, с. 385–400]. Об обряде кремации имеется также сообщение профессора Иркутского государственного университета Б.Э. Петри [1928, с. 71–73]. Оба описания основаны на этнографических данных и, очевидно, поэтому повторяют друг друга. По сведениям исследователей, местом погребения шаманов являются шаманские рощи, принадлежащие одному роду или улусу. Эти рощи располагаются в степи, заметны издали. В них нельзя рубить деревьев под страхом серьезного возмездия и даже смерти, что соответствует полинезийскому табу [Хангалов, 1958, с. 389–390; Петри, 1928, с. 72]. Видимо, поэтому в литературе первой половины прошлого столетия, надо полагать, и ранее, нет археологических данных о погребальных обрядах шаманов. Однако в ходе интенсивных археологических работ в Прибайкалье и Забайкалье во второй половине XX в. исследователи находили не только места кремации, но и погребения, совершенные по обряду, не типичному для общей массы изучаемых захоронений, в т.ч. средневековых: погребенные были уложены в могилу ничком [Хамзина, 1970, с. 11–12; Асеев, 1985, с. 161–171]. Видимо, захороненные таким образом люди в силу каких-то причин заслуживали особого к себе отношения. Исследователи считают, что они были служите- лями культа, т.е. шаманами. Поэтому назрела необходимость сопоставить археологические факты с этнографическими данными и выявить разновидности погребального обряда шаманских захоронений.

Артефакты и этнографические данные

Как показали археологические исследования 1973– 1974 гг., погребения шаманов совершали не только в шаманских рощах, но и в таежных труднодоступных местах, о чем свидетельствуют археологические материалы, отражающие обряды сожжения служителей культа в Прибайкалье [Асеев, 1985]. Но заключение о том, что это захоронения именно шаманов, – чисто эмпирическое. Для изучения проблемы в данном аспекте необходим критический анализ археологических источников – местонахождения кремации, сопоставимого с этнографическими сведениями, и сопроводительного инвентаря, определяющего социальный статус погребенного. Для этого более детально рассмотрим такие памятники.

Первое место кремации было обнаружено в 1973 г. на о-ве Ольхон в 5 км на северо-восток от пос. Хужир в глухом распадке горного массива на склоне одной из возвышенностей со скальными выходами. Площадь кострища ок. 3 м2. Она обозначена горелыми фрагментами костей человека, спекшимися с расплавленным от высокой температуры песком, остатками недогоревшей древесины и мелкими углями. На месте сожжения найдены пара железных стремян натуральных размеров и пара миниатюрных,

Археология, этнография и антропология Евразии 2 (30) 2007 © И.В. Асеев, 2007

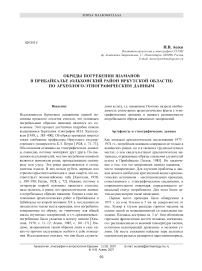

Рис. 1. Артефакты с места кремации шамана, найденные в 1973 г. на о-ве Ольхон.

1 – стремя натуральных размеров; 2 , 3 – миниатюрные стремена-подвески; 4 – колокольчик; 5 – удила натуральных размеров.

диаметром 2,5–3 см, два колокольчика, железные удила с большими кольцами, пряжка от сбруи (рис. 1). Железные предметы испытали термическое воздействие при очень высокой температуре, о чем свидетельствует окалина светло-красного цвета и частично перегоревшие пластинчатые полки стремян.

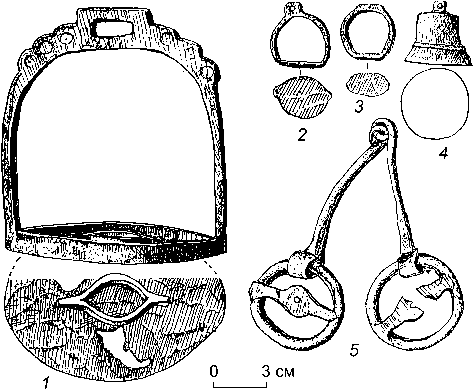

Годом позже (разведка 1974 г.) в этом распадке на вершине скалистой сопки были выявлены и осмотрены еще пять мест кремации человека. На одном из них вместе с кальцинированными костными о статками обнаружены конусовидные металлические подвески-погремушки – бесспорные атрибуты шаманского костюма. На площади другого кострища, ок. 2,5–3 м2, найдены монеты достоинством в 2 коп. 1822, 1837, 1839 гг. выпуска. По ним определено приблизительное время кремации – первая половина XIX столетия [Там же, с. 167–168]. На месте одного сожжения обнаружены сильно оплавленные медные курительная трубка, браслеты, перстни. Из железных предметов найдены узкий однолезвийный черешковый нож, наконечники стрел (рис. 2, 1, 2), подвески, состоящие из подвижно скрепленных карабином в виде восьмерки стремени диаметром 2,5–3 см и кольца такого же размера с тремя конусообразными подвесками-погремушками (рис. 2, 3). Кроме того, в остатках кострища обнаружены раздельно лежавшие конусовидные подвески-погремушки (рис. 2, 4) – 21 экз. Подобные подвески имеются на шаманских плащах в коллекциях музеев Хакасии [Алексеев, 1984, фото 18, 19], Тувы [Там же, фото 22], Якутии [Там же, рис. 2]. Они нашивались на плащ в области груди и лопаток. Очевидно, ольхонские шаманы также использовали подобные атрибуты для своей одежды. Интересны в этом плане высказывания М.Н. Хан-галова, относящиеся к первой четверти прошлого столетия: “В настоящее время костюм шамана как повседневный, так и специальный для отправления шаманских мистерий, ничем не отличается от обыкновенного бурятского, и только особенно уважаемые и пожилые шаманы одеты бывают получше, большинство же шаманов часто очень бедны” [1958, с. 365]. Исследователь отмечал, что шаманской одеждой была шуба, или оргой, особенность которого составляли “привешиваемые к нему металлические фигурки человека, коня, птицы и др.” [Там же]. Учитывая это, очевидно, можно говорить о наличии в атрибутике бурятского шаманского одеяния конусообразных металлических подвесок.

Рис. 2. Артефакты с места кремации шамана, найденные в 1974 г. на о-ве Ольхон.

1 – нож; 2 – наконечник стрелы; 3 – подвеска с миниатюрным стременем и коническими подвесками-погремушками;

4 – подвеска-погремушка.

Для расшифровки семантики миниатюрных стремян и колокольчиков, найденных на местах кремации бурятских служителей культа, обратимся к этнографическим данным. Непременным рабочим инструментом шамана являлся бубен. По свидетельству М.Н. Хангалова, у прибайкальских шаманов он мог быть заменен одной или двумя т.н. конными тростями. Их делали из дерева и железа. Деревянные трости каждому шаману изготавливали накануне первого посвящения. Бруски для них вырезали из живой, т.е. растущей, березы, причем старались не повредить сердцевину ствола, “поскольку засыхание дерева после вырезания бруска считается дурным предзнаменованием для шамана”. Береза для этой цели выбиралась в той роще, где производились похороны шаманов [Там же, с. 366].

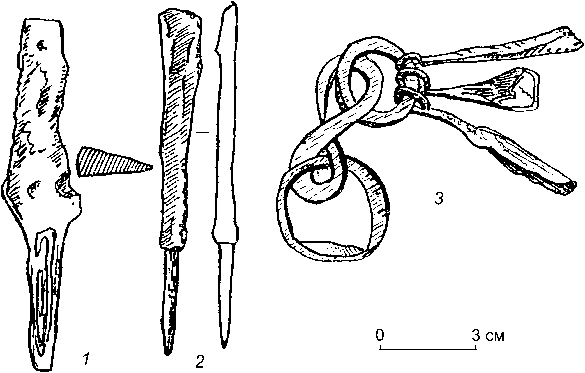

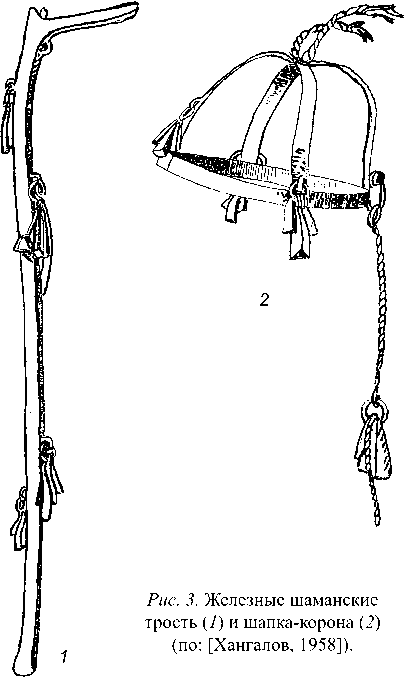

На верху “конной” трости изображалась голова коня, примерно посередине обозначалось колено, а на самом конце вырезалось подобие конского копыта. По сведениям М.Н. Хангалова, деревянные трости по форме ничем не отличаются от железных, кроме изображения головы: в первом случае она составляет верхнюю часть палки, как набалдашник, во втором – отходит в сторону под прямым углом. Но железную трость шаман получал вместе с шапкой-короной только после пятого посвящения.

К “конным” тростям привязывались колокольчики, конусные подвески, а для большего сходства с конем – миниатюрные стремена (рис. 3, 1 ). К шапкам-коронам подвешивались конусные подвески, а в центре соединения пластин, обозначающих полусферу, приделывались рога из витого железа (рис. 3, 2 ). Подобное в семантике “конных” тростей наблюдается у ближайших соседей бурят – якутов. Н.А. Алексеев, анализируя традиционную религию последних, среди атрибутов шамана отмечает трость с изображением головы коня на конце рукояти. Такая трость служила шаману как бубен, конь, на котором он мог “проехать” в любой мир [1975, с. 143–145]. Но имеется еще одна особенность: “конная” трость заменяла бубен, если один из подвешенных к ней колокольчиков был большой. Ту же функцию мог выполнять и сам большой колокольчик. В этнографической литературе существует термин хэсэ (“бубен”). М.Н. Хангалов писал: “У ку-динских шаманов хэсэ называется большой колокольчик, вытеснивший из употребления бубен ради большого удобства, у ольхонских шаманов бубны не были встречены мною, за исключением одного случая, когда бубен оказался у одного только что посвященного шамана, ничего не знавшего и совершенно неопытного” [1958, с. 367].

Таким образом, если наша интерпретация верна в отношении колокольчиков и миниатюрных стремян, то кремированный (речь идет о месте кремации,

найденном в 1974 г.) был посвящен в шаманы и имел “конную” трость из дерева, остов которой сгорел.

Выше отмечено, что на одном из мест кремации обнаружены большие стремена вместе с маленькими. Очевидно, здесь также был кремирован шаман, прошедший первое посвящение. Он имел две деревянные “конные” трости, поскольку найдены два миниатюрных стремени, а к трости привязывается по одному.

По сведениям М.Н. Хангалова, при сожжении покойника с ним кладут: под голову – седло (очевидно, вместе со стременами), рядом – узду, колчан с восемью стрелами и лук. Считалось, что стрелами шаман будет поражать угрожающих живым людям злых духов и избавит от смерти восемь хороших людей [1958, с. 387]. По верованиям шаманистов, в потустороннем мире они продолжают пользоваться всем тем, что имели при земной жизни.

В общей сложности в глухом горном распадке на о-ве Ольхон было отмечено шесть мест кремации. Три из них, рассмотренные выше, по наличию культовых атрибутов отно сятся к шаманским. Обряд сожжения, очевидно, продиктован тем, что в системе шаманских верований огонь занимал важное место. Как отмечает Т.М. Михайлов в своей монографии, “исключительно велика была роль огня в устройстве шаманских молебствий” [1980, с. 228–230]. Посколь- ку шаманы при исполнении всех культовых отправлений обращались непосредственно к огню, надо полагать, что именно поэтому их кремировали для скорейшего перемещения к небожителям. Но похороны на этом не заканчиваются. Как свидетельствуют этнографические наблюдения, на третьи сутки после обряда сожжения ближайшие родственники шамана собирают кости в специально сшитый мешок. Его шьют из белого коленкора, если это был белый шаман, из синего шелка – если черный. Мешок с костями укладывают в выдолбленное в виде ниши (наша интерпретация) углубление в стволе толстой сосны. Именно такой процесс похорон шамана подробно рассмотрен М.Н. Хангаловым [1958, с. 389]. Однако на о-ве Ольхон, несмотря на то, что там обнаружено шесть мест кремации, факт помещения костей в нишу в живом дереве не установлен. Но нами было осмотрено одно место захоронения останков шамана, с которым, очевидно, была связана завершающая стадия погребального обряда. Оно было найдено юго-западнее пос. Еланцы на вершине одной из сопок, поросшей смешанным лесом (сосна, лиственница, береза, осина, кустарник).

В растущей (живой) лиственнице (высота ок. 35 м, ширина в обхвате 1,82 м) с южной стороны на

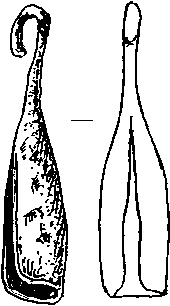

Рис. 4. Погребальная ниша в растущей лиственнице, где находились кремированные останки шамана (Прибайкалье).

уровне 62 см от комля вырублена ниша (рис. 4). Ее высота 42 см, ширина 20, глубина 23,5 см. Крышка, некогда закрывавшая нишу, лежала в метре от дерева с восточной стороны. Она изготовлена из лиственничной плахи толщиной 6 см, возможно, сколотой с этого же дерева при подготовке места для выдалбливания ниши; на внешней стороне сохранилась кора. Потолок ниши скошен вовнутрь к вершине дерева; крышка с напусками на боковые края ниши верхним торцом входила туда, как в паз. На пороге ниши вбит гвоздь, фиксировавший некогда плотно прижатую крышку. Стенки ниши и крышки по периметру затянуты смолой. К моменту нашего обследования ниша была пуста, но у подножия дерева напротив нее находились разбросанные мелкие фрагменты горелых костей и кусочки истлевшей шелковой материи грязно-зеленого цвета с голубоватым оттенком. Это свидетельствует о том, что в нише были замурованы останки черного шамана.

Около дерева рядом с крышкой во мху и хвое среди мелких фрагментов горелых костей найдена 20-копеечная монета, изготовленная в 1916 г. Это указывает на с амую раннюю дату погребения. Наличие денег в захоронении – еще одно свидетельство веры бурят в потусторонний мир с социальным устройством, подобным существующему в земной жизни.

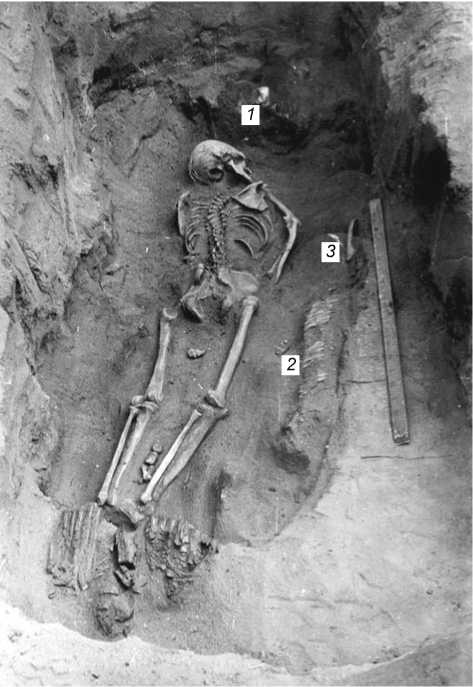

Кроме кремации шамана и погребения его костей в живом дереве, на территории Ольхонского р-на Иркутской обл. практиковались и другие обряды. В 1979 г. на западном берегу оз. Байкал (залив Куркут) исследовано захоронение с необычным положением костяка. На поверхности оно было представлено плоской надмогильной кладкой из камней скальной породы. В центральной части кладки обнаружены фрагменты ребер, очевидно жертвенной овцы, и железный черешковый нож с обломанным концом. Под плитами перекрытия около южной стены могильной ямы найдены долотовидный наконечник стрелы и фрагмент ко сти животного. В могиле была деревянная колода, к моменту раскопок сильно пострадавшая от гнили. От боковых стенок и днища местами сохранилась древесная труха. Но были зафиксированы полусгнившие остатки торцов колоды, представлявшие куски древесины длиной ок. 30 см и толщиной ок. 50 см, а между ними находился ко стяк захороненного ничком человека (рис. 5). У восточного торца колоды в изголовье погребенного была воткнута вертикально берцовая ко сть овцы – явный признак принадлежности захороненного к миру кочевников. Подобное положение костяка в погребении встретилось Е.А. Хамзиной при раскопках могильника на сопке Тапхар в Хоринском р-не Бурятии. Но в описанном ею случае руки погребенного были заведены за спину и, очевидно, связаны. Исходя из этого, Е.А. Хамзина пришла к выводу, что “погребенный занимал особое положение среди сородичей, возможно, был шаманом”. Погребение датировано XIII–XIV вв. [1970, с. 96–99].

Объяснение атипичного погребального обряда зафиксировано этнографами. В XIX в. в среде бурят были случаи насильственного умерщвления некоторых шаманов и шаманок. Как отмечал М.Н. Хан-галов, «если распространился слух, что какие-нибудь черные шаманы или шаманки напускали на людей болезнь или съели у кого-нибудь душу, то они подвергались народному суду, который редко оправдывал. Обвиненного казнили следующим образом: “Шамана или шаманку ставили вниз головой в нарочно вырытую яму, прижимая лицо к земле, и засыпали землею для того, чтобы ни одна из душ шамана или шаманки не вырвалась на волю и не получила возможность вредить людям”» [1958, с. 93]. Учитывая это, можно предположить, что погребенный ничком человек в захоронении на берегу залива Куркут был шаманом.

Кроме охарактеризованных выше захоронений служителей культа этнографического времени и эпохи средневековья, в Ольхонском р-не археологами изучено погребение шамана, относящееся к бронзовому веку. Исследователи этого памятника подробно описали погребальный обряд и сопроводительный инвентарь, в т.ч. символику шаманского атрибута – литой бронзовой ажурной бляхи с рогатоголовой антропоморфной фигурой внутри солярного круга [Горюнова, Вебер, 2003], поэтому нет необходимости повторяться. Но следует отметить, что, несмотря на сохранность костяка, положение погребенного на спине, он был перекрыт тремя внутримогильными кладками и одной надмогильной. Это, очевидно, также можно истолковать как преднамеренную защиту живых соплеменников от деятельности злокозненных душ шамана.

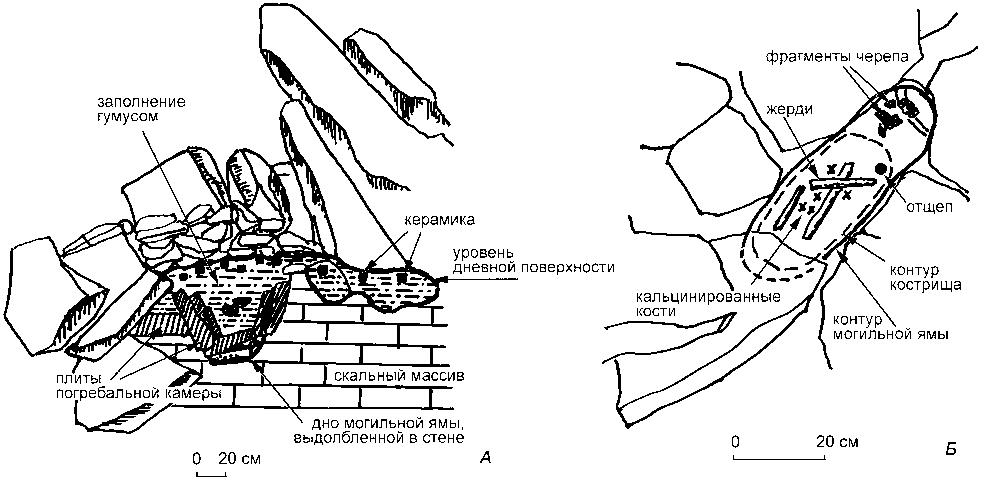

В бухте Эльген в 1979 г. нами было исследовано неолитическое погребение по обряду трупосожже-ния. Оно находило сь на вершине скалистой возвышенности горного отрога, выходящего в пойму р. Эльген, на пологом отко с е которого располагалась неолитическая стоянка (ее раскопки производились в 1979–1980, 1982 и 2002–2005 гг.). Кладка погребения была задернована и обнаружена по отдельным камням, выступающим у подножия скального навеса. Она состояла из небольших каменных плит, уложенных в виде овального в плане кургана. С западной и северной сторон кладка оконтурена глыбами скалы, обрушившейся еще до устройства могилы. Нижняя часть погребальной камеры была выдолблена в коренных породах. Ее боковые стенки оформлены поставленными на продольное

Рис. 5. Положение костяка в погр. 1 на берегу залива Куркут (Прибайкалье).

1 – кость овцы в изголовье погребенного; 2 – остатки берестяного колчана; 3 – центральная накладка на лук.

ребро с наклоном на внешнюю сторону плитами скальной породы, образующими ящик (рис. 6, А ). У северного его борта на глубине 0,8 м лежала жердь длиной ок. 1 м, под углом к ней – еще одна такая же, а под ней находилась жердь длиной 1,8 м и толщиной 8 см (рис. 6, Б ). Заполнение могильной ямы, на котором лежало обугленное дерево, палевого цвета, насыщено древесными угольками. За пределами кострища у восточного торца могильной ямы найдены фрагменты черепа и нижней челюсти человека очень плохой сохранности. Ниже обугленных жердей обнаружена плита размерами 1,20 × 0,8 м. Сразу под ней лежала обугленная деревянная плаха длиной 0,8 м, шириной 0,45 м, слегка корытообразно вогнутая. Ее торец, находящийся возле фрагментов черепа, закруглен. Кости скелета смешаны с углем – возможно, о статками этой плахи. В юго-западной половине ко стрища на уровне горелого дерева найдена ножевидная пластина из халцедона, а в юго-восточной – отщеп из серого с зеленоватым оттенком кремня.

Рис. 6. Схема-разрез ( А ) и план ( Б ) неолитического погребения по обряду кремации под скальным навесом в бухте Эльген (Прибайкалье).

Небольшой по размерам череп первоначально был принят за младенческий. Но ряд полустертых коренных зубов на нижней челюсти свидетельствовал о достаточно пожилом возрасте погребенного. Судя по грацильности черепа, он женский. О том, что у народов Сибири первыми служителями культа были женщины, писали многие историки. Свидетельства о ведущей роли женщин в древнем культе якутов, эвенков и других народов приводит в своей работе А.Ф. Анисимов [1958, с. 180–184]. С. Пурэвжав, рассматривая стадии развития древнемонгольского шаманизма, выделил в качестве первоначального этапа поклонения сверхестественным силам массовое женское шаманство [1975].

Об эпохальной принадлежности рассматриваемого погребения свидетельствуют артефакты. Непосредственно под каменной кладкой и в заполнении погребальной камеры найдено ок. 20 фрагментов сосуда с прямым, слегка утолщенным к торцу венчиком, орнаментированного оттисками сетки-плетенки. Обнаружено также несколько фрагментов гладкостенной керамики и с полулунными вдавле-ниями. Керамика с аналогичным орнаментом содержится в культурных отложениях расположенной рядом неолитической стоянки [Асеев, 2003а, с. 64]. Каких-либо шаманских атрибутов здесь не обнаружено. Однако на принадлежность погребенного к шаманскому культу косвенно указывает обряд тру-посожжения. Неолитические захоронения по обряду кремации в данном районе Прибайкалья встречаются крайне редко. Более чем за 30 лет изысканий нами зафиксирован, кроме описанного выше, только один случай сожжения погребенных – в коллективном захоронении на Шаманском мысе о-ва Ольхон, исследованном в 1976 г. В нем находились останки трех человек. Два обугленных черепа вместе с перебитыми, но анатомически правильно расположенными плечевыми костями рук были помещены на две каменные плиты. В слое на уровне черепов находились фрагменты горелых костей, смешанные с древесными угольками. Ниже этого слоя лежал третий костяк, не подвергавшийся кремации. Не вызывает сомнения, что два человека были принесены в жертву третьему. Это явные признаки бытования у древнего населения обычая отправлять в потусторонний мир господина со слугами. Захоронение относится к серовской группе памятников [Там же, рис. 55, 2, с. 85–88]. Возможно, некремированный погребенный был вождем или служителем культа. В любом случае, надо полагать, этот человек являлся представителем власти рода или племени и его хоронили, в отличие от рядовых членов сообщества, с подобающими почестями. Отголоски подобного обряда выдающихся соплеменников освещены в этнографической литературе : “Если покойник был богатый или силач… то он по обычаю должен был иметь при себе своего слугу, которого насильственно убивали и сжигали вместе с покойником; этот слуга должен на том свете служить душе покойного” [Хангалов, 1958, с. 224]. Очевидно, это свидетельство из этнографических наблюдений можно экстраполировать и на первобытно-общинный строй.

Заключение

Рассмотренные нами погребальные обряды в Прибайкалье (Ольхонский р-н Иркутской обл.) свидетельствуют о выделении шаманов в отдельную социальную группу. Эти обряды явно отличаются от общепринятых для рядовых членов прибайкальских племен на протяжении многих тысячелетий. Нетипичные похороны служителей культа, видимо, связаны с представлениями о способностях умерших шаманов оказывать психологическое и, возможно, физическое воздействие на живых людей. И эта тенденция выделения шаманов из общей массы соплеменников, надо полагать, появилась с зарождением религиозных воззрений в глубокой древности. По археологическим данным, в Прибайкалье, и в частности на территории Ольхонского р-на, шаманские обряды бытовали уже в эпоху неолита. Об этом свидетельствуют все сказанное выше и исследованные жертвенник и святилище на неолитической стоянке Эльген [Асеев, 2002, 2003б, 2004], для которой радиоуглеродным методом получены даты по образцам угля (2003 г., аналитик канд. геол.-мин. наук Л.А. Орлова, Институт геологии СО РАН): 6 130 ± 115 л.н. (СОАН-5121) и 6 790 ± 85 л.н. (СОАН-5122) [Асеев, 2003а, с. 66]).