Общая характеристика источников энергообеспечения, обеспечивающих состояние гомеостаза при адаптации к мышечной деятельности

Автор: Лигута В.Ф.

Журнал: Автономия личности @avtonomiya-lichnosti

Рубрика: Физическая культура, спорт и здоровье человека

Статья в выпуске: 4 (37), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрываются основные источники аэробных и анаэробных видов энергообеспечения мышечной деятельности при адаптации к физическим нагрузкам. Представлена значимость максимального потребления кислорода при выполнении физической нагрузки на выносливость и оценки мощности работы. Дается характеристика сдвигов гомеостаза после физической нагрузки разной мощности. По показателям концентрации молочной кислоты дана сравнительная оценка воздействия соревновательного упражнения на организм юных бегунов средневиков и стайеров, свидетельствующая об адаптации к специфике физической нагрузки.

Адаптация, гомеостаз, мышечная деятельность, источники энергообеспечения, аэробные и анаэробные процессы, максимальное потребление кислорода, молочная кислоты, соревновательное упражнение, юные бегуны

Короткий адрес: https://sciup.org/142245960

IDR: 142245960 | УДК: 612.017.2:612.013.7:611.73

Текст научной статьи Общая характеристика источников энергообеспечения, обеспечивающих состояние гомеостаза при адаптации к мышечной деятельности

В настоящее время, в связи с внедрением новых тренировочных технологий в спорте, вызывает большой практический и теоретический интерес изучения процессов энергообеспечения мышечной деятельности, которая осуществляется за счет аэробного и анаэробного механизма метаболизма скелетных мышц. Исследование степени вовлечения вида энергообеспечения и биохимических реакций в организме позволяет оценить адаптацию спортсменов к физическим нагрузкам, вносить соответствующие коррекции в тренировочный процесс [1,2].

Известно, что характер процессов энергетического обеспечения мышечной деятельности и определенные сдвиги гомеостаза в организме человека зависят от интенсивности и объема физической нагрузки [3,4].

В практике спорта об интенсивности физической нагрузки принято судить по процентному соотношению между фактическим потреблением кислорода при ее выполнении и его максимальным потреблением кислорода (МПК) организмом спортсмена. Для нетренированных людей величина МПК составляет от 20-50 мл О2 (кг/мин) у высококвалифицированных спортсменов - до 70-85 мл О2 (кг/мин). Величина МПК свидетельствует об адаптационных возможностях сердечнососудистой и дыхательной систем и отражает количество потребления кислорода при максимальных их функционированиях в процессе выполнения физической нагрузки.

Аэробная производительность организма спортсмена при проявлении выносливости зависит от величины МПК. Чем больше данное значение, тем выше работоспособность при выполнении длительных физических нагрузок.

В среднем величина МПК у нетренированных мужчин равна 3-3,5 л/мин (или 45-50 мл/кг/мин), у тренированных спортсменов в циклических видах спорта она достигает 5-6 л/мин (или более 80 мл/кг/мин). У женщин соответственно эти величины равны: в среднем 2-2,5 л/мин (или 35-40 мл/кг/мин) и около 4 л/мин (или более 70 мл/кг/мин). Основным фактором, обеспечивающим высокий уровень МПК у спортсменов, является кислород-транс-портная система и утилизация кислорода мышечной системой.

В физиологии труда и спорте выделяют мощности работы, в основу характеристик которых приводятся уровни МПК:

-

1) работа супермаксимальной мощности (на уровне 100-110% от МПК) может выполняться в течение 10-20 сек лишь высокотренированными спортсменами;

-

2) работа максимальной мощности (90-100% от МПК) в зависимости от тренированности может выполняться на этом уровне от 10-30 сек;

-

3) работа субмаксимальной мощности (на уровне 80-90% от МПК) выполняется большинством здоровых, достаточно тренированных людей в пределах 0,5-5 мин; при 70-80% от МПК - до получаса;

-

4) работа большой мощности (50-70% от МПК) может выполняться здоровыми людьми в интервалах от 30 мин до нескольких часов.

-

5) работа умеренной мощности - на уровне 25-50% МПК - широко представлена в деятельности людей физического труда и может выполняться в течение нескольких часов;

-

6) работа низкой мощности (для спорта не характерна) - менее 25% от МПК – является предельной по тяжести, если выполняется на этом уровне в течение всего рабочего дня.

По анализу данных разных авторов в табл. 1 приводится характеристика биоэнергетических изменений, метаболических сдвигов, включение различных механизмов, а также протекание восстановительных процессов при выполнении полярных по мощности физических нагрузок.

Таблица 1

Характеристика физической нагрузки разной мощности

|

Показатели |

Характер нагрузки по мощности |

||

|

Максимальные |

Субмаксимальные |

Умеренные |

|

|

Энергетическое обеспечение |

Анаэробное |

Смешанное, анаэробносмешанное |

Аэробное |

|

Энергетический резерв:

|

|||

|

Сохранен |

Истощен |

Частично сохранен |

|

|

Сохранен |

Частично сохранен |

Истощен |

|

|

Не используются |

Не используются |

Используются |

|

|

Сохранен |

Сохранен |

Частично использован |

|

|

Активность ферментов гликолиза и окисления |

Не изменена |

Повышена |

Снижена |

|

Сахар в крови |

Повышен |

Повышен |

Значительно снижен |

|

Ацидоз |

Отсутствует |

Резко выражен |

Выражен |

|

Молочная кислота крови |

Не изменена |

Резко повышена |

Умерено повышена |

|

Симпатико-адреналовая система (тонус) |

Повышен |

Резко повышен |

Снижен |

|

Гипофизарно-адренокортикальная система (тонус) |

Повышен |

Резко повышен |

Снижен |

|

Температура тела |

Незначительно повышена |

Умерено повышена |

Значительно повышена |

|

Потери жидкости и электролитов |

Нет |

Нет |

Значительная |

|

АТФазная активность мышц |

Повышена |

Повышена |

Снижена |

|

Включение аминокислот в белки |

Не изменено |

Быстро восстанавливается |

Медленно восстанавливается |

Представленные данные закономерно показывают только тенденции в направлении изменений, в то же время, они зависят от многих других факторов. Однако, безусловно, они могут быть использованы при выборе режимов оптимизации различных тренировочных нагрузок, для развития определенных адаптационных реакций при выполнении работы, а также в восстановительном периоде [5,6].

Если мышечная работа осуществляется при недостатке кислорода, то в процессе гликолиза происходит образование молочной кислоты.

При работе субмаксимальной и большой мощности в скелетных мышцах активизируется гликолиз, который сопровождается снижением концентрации в мышце гликогена и ростом содержания молочной кислоты [ 7 ].

Углеводам как основному энергетическому ресурсу отведена уникальная роль в обеспечении мышечной деятельности:

-

а) снабжение энергией мозга и, следовательно, энергетическое обеспечение координации двигательных актов;

-

б) первичное, практически мгновенное обеспечение энергией мышечных сокращений в начале работы;

-

в) полное обеспечение энергетики в анаэробных условиях (в связи с быстрым исчерпанием запасов макроэргов) и долевое, но решающее при нагрузках анаэробно-аэробного характера;

-

г) обеспечение эпизодов форсирования работы при длительном ее выполнении в умеренном режиме;

-

д) экономизация использования кислорода во время работы, поскольку окисление глюкозы дает максимальный выход энергии на единицу использованного кислорода.

В целом, следует отметить, необходимость углеводов в энергообеспечении мышечной деятельности. При снижении концентрации глюкозы в крови до критической величины в 2,8-3,3 мМ/л и при истощении запасов гликогена в работающих мышцах работа прекращается. Это связано с тем, что запасы углеводов весьма ограничены, поскольку количество гликогена у взрослого человека составляет около 210 г, из которых 120 г сосредоточены в мышцах, 70 г - в печени и лишь 20 г в других органах. У спортсменов, чья соревновательная деятельность связана с длительным выполнением физической нагрузки циклического характера (бегуны на длинные дистанции, марафонцы, лыжники, велосипедисты и т.д.) количество гликогена может достигать до 600800 г.

Вторым важным источником энергии для мышц являются жиры. Использование организмом липидов для энергообеспечения мышечной работы можно охарактеризовать следующим образом:

-

а) при продолжительных нагрузках малой мощности могут становиться преобладающим источники энергии; их доля в энергообеспечении прогрессивно уменьшается при переходе к нагрузкам все большей мощности;

-

б) в мышцах тренированных организмов окисление липидов протекает в несколько раз более интенсивно;

-

в) по мере форсирования тренированности у спортсменов изменяется долевое участие углеводов и жиров в энергообеспечении мышечной деятель-

- ности: при работе с субмаксимальной мощности уменьшается окисление углеводов (оставаясь в целом выше) и возрастает окисление липидов.

Охарактеризованные изменения энергообеспечения отражают адаптацию организма к продолжительной физической работе, и другим экстремальным факторам. Поэтому биохимические, функциональные и морфологические основы долговременной адаптации к физической нагрузке могут реализовываться следующим образом:

-

а) увеличивается активность ключевых ферментов гликолиза в скелетных мышцах и миокарде, что позволяет ускорить вовлечение в обмен источников энергии с акцентом на утилизацию липидов при нагрузках умеренной и большой мощности;

-

б) увеличивается активность ключевых ферментов в печени и других органах;

-

в) увеличивается активность ферментов общего конечного пути окисления в митохондриях клеток;

-

г) увеличивается количество гемоглобина в крови и миоглобина в миокарде и скелетных мышцах, повышается активность ферментных систем ресинтеза АТФ и креатинфосфата, ткани обогащаются макроэргами;

-

д) увеличивается МПК (с развитием тренированности темп прироста МПК снижается);

-

е) увеличивается энергообразование за счет лактатного цикла, достигая 30-40% от общего потребления энергии.

Поэтому повышение концентрации молочной кислоты в крови после физических нагрузок отражает лишь степень напряженности путей энергообеспечения, но ни в коей мере не характеризует степень развития утомления. Напротив, по мере роста тренированности и использование для энергообеспечения молочнокислого цикла возрастает, в связи, с чем характеристикой роста тренированности может служить динамика убывания концентрации молочной кислоты в крови после физической нагрузки.

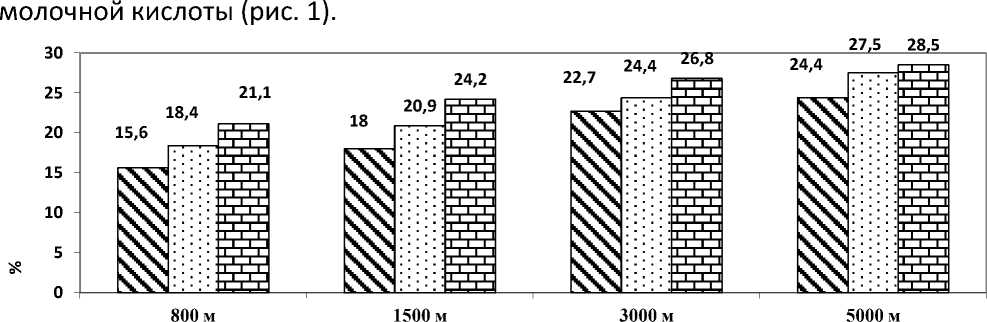

Это подтверждается ранее проведенными нами исследованиями [8,9,10] на юных бегунах на средние и длинные дистанции III, II, I спортивных разрядов при выполнении ими соревновательных нагрузок (табл. 2).

Следует отметить, что независимо от спортивной квалификации и специализации уровень концентрации молочной кислоты в крови у юных бегунов не превышал 23 мг% в состоянии покое. После соревновательной нагрузки данный показатель значительно изменяется.

Очевидно, интенсивность нагрузки собственно соревновательного упражнения повышалась от III разряда к I разряду. Соответственно этому наибольшие сдвиги на нагрузку наблюдались у юных спортсменов I разряда, наименьшие – III разряда.

Таблица 2

Характеристика нагрузки соревновательного упражнения у юных бегунов на средние и длинные дистанции по показателям концентрации молочной кислоты в крови (М±m)

|

Дистанция, м |

Количество обследованных |

Уровень молочной кислоты |

||

|

на 3 минуте |

на 20 минуте |

разница |

||

|

Бегуны III спортивного разряда (14-16 лет) |

||||

|

800 |

28 |

138,8±4,3 |

117,2±5,1 |

21,6 |

|

1500 |

26 |

129,9±3,8 |

106,5±4,7 |

23,4 |

|

3000 |

19 |

115,5±4,7 |

89,3±5,0 |

26,2 |

|

5000 |

12 |

107,7±6,2 |

81,4±6,1 |

26,3 |

|

Достоверность различий между дистанциями |

1-2 |

>0,05 |

>0,05 |

– |

|

1-3 |

0,001 |

0,001 |

– |

|

|

1-4 |

0,001 |

0,001 |

– |

|

|

2-3 |

<0,05 |

<0,05 |

– |

|

|

2-4 |

0,01 |

0,01 |

– |

|

|

3-4 |

>0,05 |

>0,05 |

– |

|

|

Бегуны II спортивного разряда (15-17 лет) |

||||

|

800 |

26 |

148,8±3,3 |

121,8±4,3 |

27,0 |

|

1500 |

28 |

140,5±4,2 |

111,2±5,2 |

29,3 |

|

3000 |

21 |

126,8±5,0 |

95,8±4,5 |

31,0 |

|

5000 |

13 |

120,2±5,2 |

87,2±4,9 |

33,0 |

|

Достоверность различий между дистанциями |

1-2 |

>0,05 |

>0,05 |

– |

|

1-3 |

0,001 |

0,001 |

– |

|

|

1-4 |

0,001 |

0,001 |

– |

|

|

2-3 |

<0,05 |

<0,05 |

– |

|

|

2-4 |

<0,05 |

0,01 |

– |

|

|

3-4 |

>0,05 |

>0,05 |

– |

|

|

Бегуны I спортивного разряда (17-19 лет) |

||||

|

800 |

24 |

159,2±4,2 |

125,6±5,1 |

33,6 |

|

1500 |

18 |

148,8±4,8 |

112,8±4,6 |

36,0 |

|

3000 |

14 |

136,9±4,6 |

100,2±5,6 |

36,7 |

|

5000 |

12 |

130,4±6,4 |

93,3±5,7 |

37,1 |

|

Достоверность различий между дистанциями |

1-2 |

>0,05 |

>0,05 |

– |

|

1-3 |

0,001 |

0,01 |

– |

|

|

1-4 |

0,001 |

0,001 |

– |

|

|

2-3 |

>0,05 |

>0,05 |

– |

|

|

2-4 |

<0,05 |

0,01 |

– |

|

|

3-4 |

>0,05 |

>0,05 |

– |

|

Самые высокие величины концентрации молочной кислоты в крови у спортсменов разной квалификации были зарегистрированы после пробегания дистанции 800 м, а наименьшие – 5000 м. Максимальные ее показатели получены у бегунов I разряда после дистанции 800 м, на 3 минуте восстановления, а минимальное значение этого показателя – у спортсменов III разряда после бега на 5000 м. Следует отметить, что чем выше интенсивность соревновательного бега, тем медленнее происходило восстановление концентрации

III разряд II разряд I разряд

Рис. 1. Снижение концентрации молочной кислоты в крови у юных спортсменов на 20-минуте восстановления после выполнения соревновательной нагрузки, %

По мере роста тренированности скорость убывания концентрации молочной кислоты в крови после нагрузки разной интенсивности и продолжительности возрастает, что может свидетельствовать о формировании у юных бегунов одного из компонентов системного структурного следа адаптации к специфике физической нагрузки - индуцированного последней синтеза ферментов, обеспечивающих утилизацию молочной кислоты.

Таким образом , приведенные материалы свидетельствуют о том, что в процессе тренированности все большее значение приобретает восстановление энергетического гомеостаза. Поэтому направленность тренировочных нагрузок должно иметь, основной целью вызвать сдвиги гомеостаза, приводящие к формированию механизмов энергообеспечения, необходимых для мышечной деятельности, характерной для данной спортивной специализации. При этом для контроля успешности формирования оптимального системного структурного следа адаптации к такому специализированному виду деятельности следует учитывать не только результаты непосредственной реакции на нагрузку, но и главное динамику показателей, характеризующих такую реакцию, особенно в плане их восстановления до исходных величин.