Общая характеристика жилищ Бохая (по материалам археологических памятников КНР)

Автор: Хэ Юймэн

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 1 (55), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются общие характеристики жилищ государства Бохай (698-926 гг.) на основе анализа материалов с изученных бохайских селищ и городищ на территории КНР, где на данный момент раскопано более пятидесяти жилищ на десяти памятниках. В целом бохайские жилища разделяются на два типа: полуземлянки и наземные жилища. В свою очередь полуземлянки можно разделить на три вида: с очагами, с канами и с комбинированной отопительной системой. Конструкции наземных жилищ похожи, в них всегда имелись каны, форма которых могла значительно варьироваться. Кроме того, в работе обсуждается происхождение бохайских жилищ и намечаются перспективы их дальнейшего исследования.

Государство бохай, наземное жилище, полуземлянка, отопительная система, кан

Короткий адрес: https://sciup.org/170175973

IDR: 170175973 | УДК: 904:711.424(571.6) | DOI: 10.24866/1997-2857/2021-1/48-61

Текст научной статьи Общая характеристика жилищ Бохая (по материалам археологических памятников КНР)

Жилища являются важной частью материальной культуры. Исследования их конструкций, размеров, сопровождающих артефактов и хозяйственных сооружений помогают нам познакомиться с архитектурно-планировочными традициями домостроительства, демографией, видами хозяйственной деятельности и социально-экономическим развитием древних жителей.

На территории России раскопано свыше 50 бохайских жилищ, которые расположены на городищах Краскинское, Горбатка, Ауров-ское, Новогордеевское, Николаевское-1 и 2, Марьяновское, Старореченское, а также на селищах – Констатиновском-1, Борисовском, Корсаковском и Чернятино-2. Исследовавшие их российские ученые пришли к выводу о том, что бохайские жилища разделяются на два типа: полуземлянки и наземные жилища. Полуземлянки с очагами маркируют ранний этап заселения бохайских памятников на территории Приморья, а наземные жилища с канами – более поздний и наиболее продолжительный [23, с. 73–80; 22, с. 231–239]. Кроме того, в селище Констатиновское-1 раскопано жилище-полуземлянка с каном [19].

Аналогичные сооружения известны и в Китае, их изучение позволит дополнить известные и получить новые сведения о жилищах бохайцев. Согласно опубликованным материалам, на территории КНР на десяти памятниках раскопано более 50 бохайских жилищ (Рис. 1). Шесть из них находятся в городском уезде Хай-линь пров. Хэйлунцзян: это селища Дукоу [14], Хэкоу [12], Чжэньсин [12], Муланьцзидун [9], Силиньхэ [2], городище Синнун [15], памятник Инцзуйфэн-3 [16, с. 143–144]. Они расположены недалеко друг от друга на берегах реки Му-даньцзян и ее притоков. Селище Сяодиин [13] и памятник Туаньцзе [10] находятся в городском уезде Дуннин пров. Хэйлунцзян, памятник Юнъань [1] – в городе Байшань пров. Цзилинь.

Обратимся к рассмотрению результатов изучения бохайских жилищ в Китае. В статье «Бо-

Рис. 1. Карта памятников. 1 – памятник Синнун; 2 – памятник Силиньхэ; 3 – памятник Хэкоу;

4 – памятник Дукоу; 5 – памятник Муланьцзидун; 6 – памятник Инцзуйфэн-3; 7 – памятник Чжэньсин;

8 – памятник Сяодиин; 9 – памятник Туаньцзе; 10 – памятник Юнъань

хайская архитектура» Вэй Цуньчэн описал четыре жилища с канами на памятнике Туаньцзе и здания дворцового типа с каном на городище Дунцзинчэн. Он полагает, что в каждом небольшом жилище Туаньцзе жила одна семья. На его взгляд, популярность кана в Бохае связана с холодным климатом на территории этого государства, а истоки кана следует видеть в конструкциях когурёских дворцов и жилищ культуры туаньцзе (т.е. кроуновской культуры). Это значит, что кан представлял собой общий для народов северо-востока Китая тип отопительной системы [4, c. 38–39]. В книге Чжу Гочэня и Чжу Вэя «Бохайские памятники» содержатся краткие описания и характеристики бохайских жилищ. Авторы сделали три основных вывода. Во-первых, большинство бохайских жилищ изучены на городищах и поселениях, в городищах обычно встречались наземные жилища среднего и позднего Бохая, в поселениях – чаще полуземлянки. Во-вторых, в жилищах использовались два типа отопительных систем – кан и очаг. Большинство канов имеют П-образную форму, двухканальные, построены с использованием камня. Наконец, бохайские жилища, как правило, невелики по размеру, их площадь составляет около 20 м2 [16, с. 143–144].

Цель данной статьи – обобщить и систематизировать материалы о бохайских жилищах в Китае, путем их сравнения с аналогичными объектами на территории России выявить сходства и различия и таким образом получить новые сведения о данном объекте материальной культуры бохайцев.

Нужно отметить, что все жилища, рассмотренные в этой статье, представляют собой единое помещение без разделения на комнаты и без черепичных архитектурных украшений. На городищах Дунцзинчэн [11] и Синьань [6], памятниках Шуайваньцзы [3], Дунлюдун-2 [5] и др. были раскопаны жилые строения с черепичными крышами и архитектурными украшениям, однако они не являются объектом изучения в данной работе.

Сведения о бохайских жилищах в Китае

Как было упомянуто выше, по конструктивным особенностям бохайские жилища делятся на два типа: полуземлянки и наземные жилища [23, с. 73].

-

1. Полуземлянки обнаружены на памятниках Силиньхэ, Сяодиин, Юнъань, Чжэньсин и Ту-аньцз. Исходя из различий в устройстве отопи-

- тельных системах, их можно разделить на три вида: с очагами, с канами и с комбинированной отопительной системой (с очагами и канами).

-

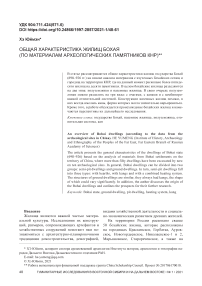

1.1 Полуземлянки с очагами . Селище Силинь-хэ является однослойным бохайским памятником, на котором раскопано 8 полуземлянок – №№ 1 (95F1), 103, 104, 105, 106, 201, 202, 203. Расположенные рядом жилища имеют похожие ориентировки (№№104, 106, 1 (95F1); №№ 103, 105; №№ 201, 202, 203). Все жилища имели прямоугольный либо квадратный в плане котлован1. В жилищах не прослежено четко выраженных входов, но в соответствии с расположениями очагов и направлениями устьев топок исследователи делают предположение, что вход, возможно, был расположен в южной (у жилищ, ориентированных по линии север–юг) или в восточной (у жилищ, ориентированных по линии восток–запад) стене. Их твердый пол нес следы прокала огнем, очаг располагался в центральной части, а в углах наблюдались каменные плитки – основания столбов или столбовые ямки.

Опишем подробнее некоторые из этих жилищ. Жилище № 1 (95F1) (Рис. 2: 3) в плане прямоугольное, ориентировка 180°, длина – 7,2 м, ширина – 6,1 м, глубина – 0,7 м. В северо-западном и юго-западном углах найдены овальные каменные плитки – базы деревянных столбов. На северной, западной и южной сторонах сохранились остатки деревянной стены: горизонтально уложенные плахи толщиной 0,2 м прилегали к стене котлована. Круглый очаг, линзовидный в разрезе, находится в центре жилища со смещением к северу. Его диаметр – 1,2 м, глубина – 0,3 м, на дне очага был твердый слой толщиной 0,06 м, выше – белое зольное заполнение. Жилище № 103 (Рис. 2: 5) в плане прямоугольное, его ориентировка 106°, длина – 6,9 м, ширина – 6 м, глубина – 0,8 м. В юго-западном углу жилища находились каменная база и столбовая ямка, в юго-восточном углу – каменная база и две столбовые ямки. Диаметр ямок – 0,2–0,3 м, глубина – 0,25 м. Овальный очаг находился в центре со смещением к западу, у него ровное дно, длина – 1 м, стенки очага твердые толщиной 0,06–0,08 м, внутри стояли две прямоугольные каменные плитки, между которыми находился горшок в перевернутом положении. Очаг был запол- нен белой золой. Жилище № 104 (Рис. 2: 1) в плане прямоугольное, ориентировка 182°, длина – 5,7 м, ширина – 5 м, глубина – 0,3 м. Круглый линзовидный в разрезе очаг находился в центре со смещением к северу, его диаметр – 1,5 м. Стенки очага твердые толщиной 0,08 м. Заполнение очага составляла белая зола, внутри него были прямоугольная каменная плитка и горшок. Жилище № 105 в плане квадратное, его ориентировка 103°, длина стороны – 6,1 м, глубина – 0,3–0,5 м. Жилище № 106 в плане прямоугольное, ориентировка 181°. Размеры его котлована – 6,7 × 6,5 м по верхней границе и 6,0 × 5,9 м по дну. Глубина котлована – 0,5– 0,6 м. К земляным стенкам котлована прилегала деревянная стена: горизонтально уложенные плахи толщиной 0,03 м, самый нижний слой плах стены вставлен в канавку шириной около 10 и глубиной около 15 см, вырытую в ос- новании стены землянки, пространство между стенкой котлована и деревянной стеной укреплено глиной. В каждом углу было по каменной базе, при этом на базе северо-западного угла сохранилась часть столба диаметром 0,25 м и высотой 0,26 м. Овальный линзовидный в разрезе очаг находился в центре жилища. Его длина – 1,6 м, глубина – 0,35 м. Твердые стенки очага имели толщину 0,06–0,08 м. В зольном заполнении очага стояли три каменные плитки. У жилища № 201 ориентировка 110°, его длина – 5,2 м, ширина – 5,1 м, глубина – 0,4 м. В зольном заполнении очага стояли два камня, там были найдены фрагменты горшка. От жилища № 202 (Рис. 2: 4) сохранилась только южная часть. В плане оно прямоугольное, ориентировка 90°, ширина – 4,8 м, глубина – 0,2 м. В северо-восточном и юго-восточном углах были каменные базы. Овальный линзовидный в

Рис. 2. Бохайские полуземлянки с очагами или канами: 1 – Силиньхэ, жилище № 104 [2, с. 7];

2 – Сяодиин, жилище № 3 [13, с. 40]; 3 – Силиньхэ, жилище № 1 (95F1) [2, с. 7];

4 – Силиньхэ, жилище № 202 [2, с. 8]; 5 – Силиньхэ, жилище № 103 [2, с. 7];

6 – Чжэньсин, жилище № 8 [12, с. 130]

разрезе очаг длиной 0,6 м находился в центре со смещением к западу. У жилища № 203 ориентировка 100°, длина – 5,5 м, ширина – 5,1 м, глубина – 0,6 м. Вблизи очага также найдены фрагменты горшка.

Селище Сяодиин является однослойным бо-хайским памятником, на котором раскопаны три жилища (№№ 1, 2 и 3). Все жилища частично разрушены рекой Суйфэнь (Раздольной). В плане они были прямоугольные или квадратные, располагались близко друг от друга и имели почти одинаковую ориентировку. Все три жилища – полуземлянки, но их отопительные системы разные: в жилище № 3 был только очаг, а в двух других – и очаги, и каны. У жилища № 3 (Рис. 2: 2) ориентировка 12°, площадь – 42 м2, глубина – 0,7 м. Вдоль стенок котлована есть канавки шириной 0,2 м и глубиной 0,4 м. В северной канавке есть 3 столбовые ямки диаметром 0,2–0,42 м и глубиной 0,2–0,25 м. Круглый очаг находится в центре, его диаметр – 0,6 м, глубина – 0,23 м, вблизи очага есть несколько камней.

Памятник Юнъань исследователи датируют временем с середины VI до Х вв. Раскопано 6 жилищ, из них №№ 1, 2, 3, 6 построены в период мохэ – Бохая, ориентировки жилищ №№ 1, 2, 6 похожи, у жилища № 3 она тоже отличается незначительно. Жилища № 4 и № 5 построены в период Бохая, но исследователи считают, что не в одно и то же время. Все полуземлянки прямоугольны в плане. Очаги в жилищах овальные в плане, линзовидные в сечении. Жилища этого памятника сохранились плохо, поэтому глубины их котлованов определены по остаточной высоте стенок, в действительности они могли быть больше. У жилища № 1 ориентировка 145°, длина – 6,4 м, ширина – 5,6 м, глубина – 0,35 м. Вход, возможно, был в середине южной стены. Пол покрывался слоем желтой супеси толщиной 0,15 м. У южной и западной стен есть несколько каменных баз. Очаг находился в центре, его длина – 1,1 м, ширина – 0,8 м, глубина – 0,25 м. Дно очага твердое, прокаленное. У жилища № 2 ориентировка 142°, длина – 5,4 м, ширина – 5,8 м, глубина – 0,2 м. Очаг находился в центре со смещением к югу, его длина – 0,7 м, ширина – 0,45 м. На краю очага лежали два камня. У жилища № 3 ориентировка 153°, длина – 4,03 м, ширина – 3,8 м, глубина – 0,25 м. Пол покрывался слоем желтой супеси толщиной 0,15 м. Очаг находится в северо-восточной части, его длина – 0,7 м, ширина – 0,4 м, глубина – 0,15 м. На краю очага тоже находились два камня. Большая часть жилищ №№ 4, 5, 6 разрушена рекой. У жилища № 6 ориентировка 140°, длина – 3,75 м, ширина – 5,2 м, глубина – 0,2 м. У южной и западной стен были 4 каменные базы. Очаг находился в центре со смещением к западу. Ориентировка жилища № 5 125°, его длина – 3,2 м, ширина – 7 м, глубина – 0,5 м. Пол покрывался слоем желтой супеси толщиной 0,15 м. У жилища № 4 ориентировка 140°, длина – 10,6 м, ширина – 5,6 м, глубина – 0,05 м. Очаг находился в центре со смещением к востоку, его длина – 1,1 м, ширина – 0,7 м, глубина – 0,2 м.

-

1.2 Полуземлянки с канами . Селище Чжэнь-син является многослойным памятником, его пятый период – бохайская культура. Раскопаны жилища №№ 1, 8, 16 и 17, только жилище № 8 частично сохранилось, оно было полуземлянкой. Другие жилища, по мнению исследователей, могли быть наземными, но сохранились слишком плохо для того, чтобы уверенно утверждать об этом. Жилище № 8 (Рис. 2: 6) в плане прямоугольное, его ориентировка 100°, длина – 4,9 м, ширина – 4,3 м, глубина – до 0,4 м. Пол твердый, утрамбованный хождением по нему. Круглый очаг находился недалеко от западной стены, линзовидный в разрезе, диаметром 0,46 м и глубиной 0,24 м, внутри заполнен пеплом растительного происхождения и обожженной глиной. Очаг соединен с недлинным дугообразным дымоходом шириной 0,2 м, глубиной 0,12 м, с ровным дном и следами обжига на стенках. Какого-либо покрытия дымохода не обнаружено. Нахождение в этой полуземлянке очага возле стены и отходящий от очага дымоход заставляют предполагать наличие здесь не сохранившегося кана.

Памятник Туаньцзе был раскопан в 1977 г. Он является многослойным памятником, ранний период которого относится к культуре туаньцзе (кроуновская культура), поздний – к бохайской культуре. Раскопаны бохайские жилища №№ 8, 10, 11, 14, все они – полуземлянки прямоугольной формы, обычно построены двухканальные каны (в отчете не ясно указано, в каких жилищах). Жилища № 10 и № 14 ориентированы по азимуту 10°. У жилища № 10 длина – 4,3 м, ширина – 3,6 м, глубина – 0,2–0,25 м. Пол твердый серовато-белого цвета, прокаленный огнем. В жилище устроен кан Г-образной формы, его ширина – 1,1 м, высота – 0,35–0,45 м, ширина дымоходов – 0,5–0,7 м. Стенки дымоходов построены из камня и галек. Очаг в юго-западном углу, его диаметр – 0,7 м, глубина – 0,15–0,2 м. У жилища № 14 длина – 4,4 м, ширина – 3,8 м, глубина – 0,45 м. Вход расположен в середине южной стены, с внешней стороны имеет дро-мос. Ширина входа – 1,1 м, по бокам от него имелись две столбовые ямки диаметром 0,1– 0,12 м. В центре жилища был камень длиной стороны примерно 8 см, служивший опорой столба. В жилище построен кан Г-образной формы, ширина которого – 1,1 м. Ширина дымоходов – 0,4 м, высота и ширина стенок дымоходов, соответственно, – 0,15 м и 0,3–0,4 м. Сверху кан накрыт каменными плитками, под которые для выравнивания поверхности подложены камни. Очаг расположен в западной части, его глубина – 0,12 м, устье очага обращено на восток, стенки были выложены камнями и каменными плитками. В месте соединения оча- га с каном из камней сложена защищающая от огня стенка высотой 15 см.

Сведения о жилищах этого вида скудны, поскольку некоторые из них отличались плохой сохранностью, информация же о других была ограничена недостаточным уровнем качества отчетов раскопок того времени.

-

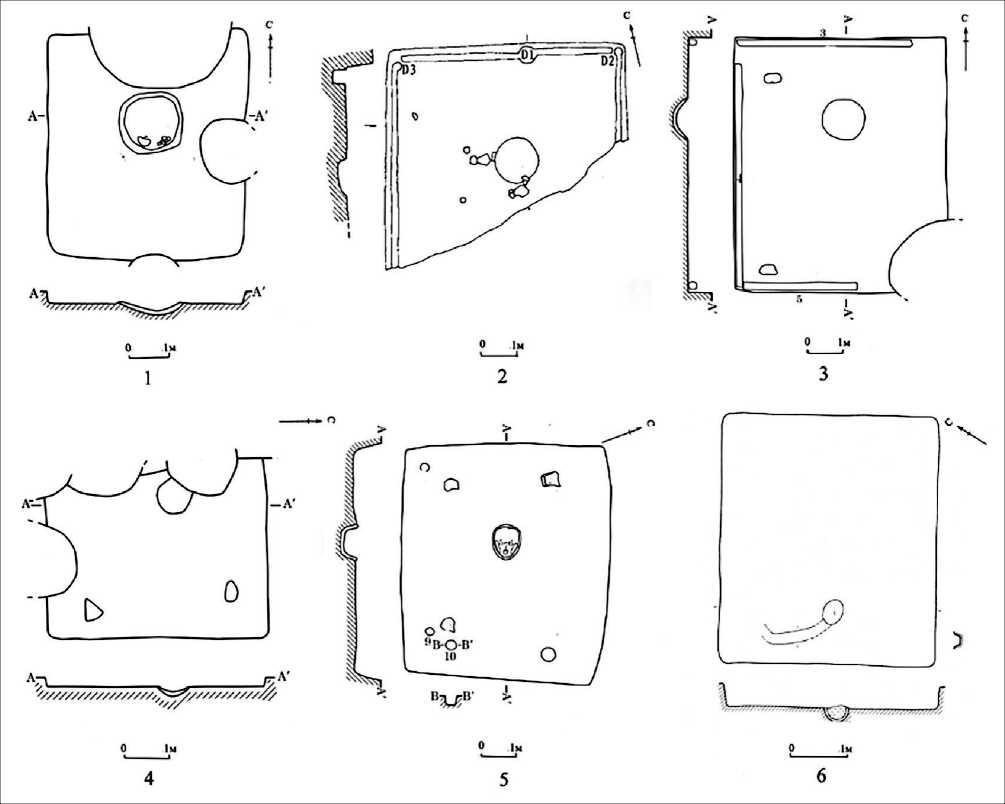

1.3 Полуземлянки с комбинированной отопительной системой . Полуземлянки этого вида обнаружены на селище Сяодиин. Там были раскопаны две такие полуземлянки. У жилища № 1 (Рис. 3:1) ориентировка 11°, площадь – 45 м2, глубина – 0,7 м. В центре круглый очаг, его диаметр – 1,3 м, глубина – 0,3 м. Вдоль северной и восточной стен были канавки, в которых прослежено 5 столбовых ямок, их диаметр – 0,22– 0,3 м, глубина – 0,18–0,28 м. Рядом с восточной стеной найдена овальная в плане хозяйственная

Рис. 3. Бохайские полуземлянки с комбинированной отопительной системой

и жилища с канами железного века: 1 – Сяодиин, жилище № 1 [13, с. 39];

2 – Сяодиин, жилище № 2 [13, с. 39]; 3 – Константиновское-1, жилище № 4 [19, с. 155];

4 – Корсаковское-2, жилище № 1 (Кроуновская культура) [21, с. 45];

5 – Булочка, жилище № 2 (Польцевская культура) [25, с. 26]

-

2. Наземные жилища обнаружены на памятниках Синнун, Хэкоу, Дукоу, Муланьцзидун и Инцзуйфэн-3. В них всегда имелись каны.

яма-хранилище длиной 1,24 м, шириной 1 м, глубиной 0,15 м. Вдоль западной стены устроен односекционный (I-образный) одноканальный кан длиной 3,65 м, шириной 1 м. Построен он следующим образом: из галек сложены две стенки, в современном состоянии их ширина – 0,15–0,6 м, высота – 0,35 м. Между стенками был дымоход шириной 0,4–0,5 м. На южном конце кана был очаг диаметром 0,8 м, глубиной 0,2 м; на северном конце, вне жилища, была устроена круглая труба диаметром 0,6 м. У жилища № 2 (Рис. 3: 2) ориентировка 12°, площадь – 53 м2, глубина котлована – 0,7 м. Вдоль северной и восточной стен котлована имелись канавки, в них обнаружены 2 столбовые ямки диаметром 0,28–0,38 м и глубиной 0,25–0,4 м, внутри ямок сохранился древесный уголь. Хозяйственная яма-хранилище глубиной 0,2 м найдена возле восточной стены. В центре – круглый очаг, его диаметр – 1 м, глубина – 0,4 м, устьем ориентирован на юг. Вдоль западной стены устроен односекционный (I-образный) одноканальный кан длиной 4,4 м, шириной 0,9 м. Стенки дымохода сложены из галек, ширина дымохода – 0,35 м. На южном конце кана очаг длиной 1,7 м, шириной 0,6 м и глубиной 0,2 м; круглая труба диаметром 1 м находилась вне жилища, на северном конце кана.

Жилище этого вида уже находили в России, на селище Константиновское-1, расположенном недалеко от селища Сяодиин. Константиновское жилище (№ 4) (Рис. 3: 3) было полуземлянкой с очагом в центре и двухсекционным (Г-образным) одноканальном каном у северной и западной стен [19].

Обобщая приведенные выше описания, отметим, что полуземлянки имели котлованы глубиной до 0,8 м2. Большинство построек в плане были прямоугольной или квадратной формы. Полы в жилищах часто были твердые вследствие прокаливания огнем или утрамбовки хождением. Кроме того, иногда полы покрывались тонким слоем желтой супеси. Конструкции полуземлянок отличаются разнообразием. В одном случае в жилищах не были обнаружены следы каменных баз или столбовых ямок (Рис. 2: 1). В другом по периметру пола жилищ прорыты канавки, в которых иногда есть столбовые ямки (Рис. 2: 2). В трети всех случаев в четырех углах жилищ располагались каменные базы для столбов (Рис. 2: 4), находки их в других местах жилища объясняются тем, что базы были перемещены после того, как жилище было заброшено. В этом случае иногда также встречались столбовые ямки (Рис. 2: 5).

Что касается отопительной системы, то в полуземлянках первого вида были только очаги. Они были овальной или круглой формы, линзовидные в разрезе. Внутренняя поверхность очагов часто обмазывалась глиной, которая под воздействием огня образовывала твердую корку. Возле очагов часто встречались камни или каменные плитки, являвшиеся частью конструкций очага и помогавшие поддерживать сосуды. Фрагменты керамических сосудов и целые горшки обычно находили возле этих камней. В полуземлянках второго вида были только каны. Они были одноканальные или двухканальные, двухсекционные Г-образной формы. В полуземлянках третьего вида одновременно были и открытые очаги, и одноканальные каны. Формы канов в плане неодинаковы, они односекционные (I-образные) или двухсекционные (Г-образные).

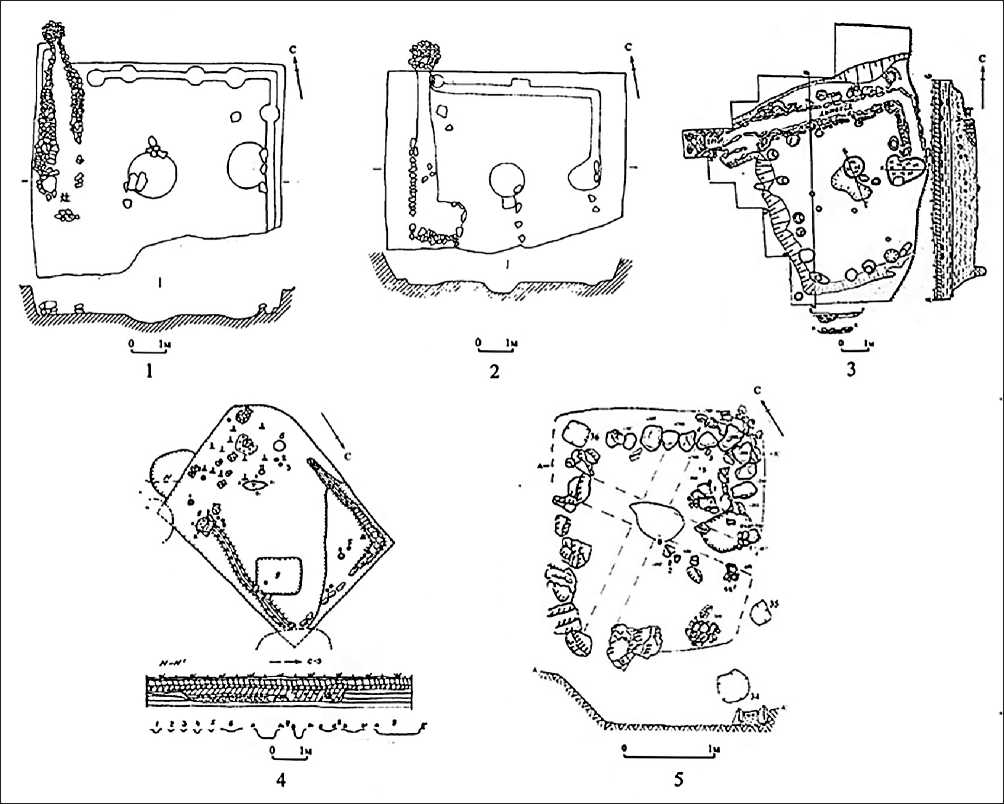

Городище Синнун является многослойным памятником, его ранний период датируется ранним железным веком, поздний относится к бо-хайской культуре. Раскопаны жилища №№ 1, 3, 4, все они наземные. Жилище № 3 (Рис. 4: 3) квадратное, длина стороны – 5,75–6,5 м, вход находился в юго-восточной стене. По сторонам от входа имелись две столбовые ямки. Пол твердый, утрамбованный хождением по нему. В жилище обнаружено 9 столбовых ямок: три в центре и шесть по периметру стен, диаметры и глубины ямок, соответственно, – 0,15–0,25 м и 0,3–0,4 м. В одной ямке в центральной части жилища найдены четкий след ствола дерева и каменная ступа на дне. В жилище двухканальный кан Г-образной формы, его общая длина – 5,5 м, ширина – до 1,6 м. Ширина дымохода – 0,2–0,3 м. Стенки дымоходов из утрамбованной земли и мелких камней, сверху покрыты камнями, высота стенок – 0,15–0,18 м, ширина – 0,2– 0,5 м. В середине стенки между дымоходами есть разрыв, соединяющий дымоходы. Очаг был в северо-восточной части кана, его диаметр – 0,8–1 м. Круглая труба вынесена за пределы жилища, ее диаметр – 1,2–1,3 м, глубина – 0,2 м, в основании лежала большая каменная плитка.

Селище Хэкоу является многослойным памятником, его пятый слой относится к бохай-ской культуре. Раскопаны 6 жилищ, хорошо сохранилось только жилище № 1003. Жилище № 1003 (Рис. 4: 1) наземное, его длина – 9,75 м, ширина – 6,5 м. Дверной проход длиной 0,9 и шириной 0,8 м расположен в восточной стене. Пол твердый, прокаленный огнем, сохранился частично. По периметру жилища обнаружены 22 столбовые ямки, их диаметры и глубины, соответственно, 0,1–0,15 м и 0,2–0,25 м. Некоторые ямки соединены канавками. Исследователи полагают, что в первую очередь выкапывали канавки, потом в них ставили столбы. В жилище двухканальный кан П-образной формы. При этом в западной и южной секциях устроены три дымохода, которые переходят в два дымохода в восточной секции. Ширина дымоходов – 0,1–0,2 м, глубина – 0,1–0,15 м. Очаг находится в северо-западной части, возле него есть камни. Круглая труба находится внутри жилища, ее диаметр – 0,1–0,2 м, глубина – 0,1–0,15 м. Жилище № 2002 сохранилось очень плохо, но установлено, что оно наземное с каном.

Селище Дукоу является многослойным памятником, третий период его существования относится к бохайской культуре. Раскопаны жилища №№ 2, 3, 4 и 5, все они наземные. Жилище № 2 в плане прямоугольное, его длина – 6,2 м, ширина – 5,8 м, ориентировано углами по сторонам света. Пол твердый, прокаленный огнем. Стены сложены из камней разной величины, но очень ровно. Основание стен углубленно в землю на 0,1 м, высота сохранившейся части стен – 0,2–0,3 м. Изнутри основание стен покрыто обмазкой из глины с травой. В жилище двухканальный кан, он построен просто на поверхности, стенки дымоходов сложены из камня. Ширина дымоходов – 0,4 м. Близ северо-восточной стены жилища есть две очажные ямы, линзовидные в разрезе, между каном и этими очагами был разрыв. Похоже, что очаги не имеют отношения к кану, расположенному вдоль северо-западной стены жилища. Но не исключено, что очаг мог примыкать сбоку к северо-западной оконечности кана, также возможно, что разрыв кана между северным углом и очагами у северо-восточной стены мог объясняться повреждением жилища. Датировки по 14С жилищ № 2 и 3 укладываются в 972–1037 гг. и 898–1028 гг., т. е. указывают на поздний период Бохая или время после гибели Бохая.

Селище Муланьцзидун является многослойным памятником, к бохайской культуре относится третий период его существования. Раскопано только одно жилище № 1 (Рис. 4: 2). Его ориентировка 350°, в плане оно квадратное, длина стороны – 4,4–4,5 м, глубина – 0,15 м. Пол твердый, утрамбованный хождением по нему. В жилище устроен двухканальный кан П-образ-ной формы, его ширина – 0,75–0,8 м. Ширина дымоходов – 0,13–0,15 м, глубина – 0,1 м. При строительстве кана сначала в земле были выкопаны две канавки дымоходов, затем стенки дымоходов выше были сложены из камней, сверху дымоходы были накрыты каменными плитками. Очаг находился в западной части, а труба – в северо-восточном углу, но она плохо сохранилась.

Памятник Инцзуйфэн-3 является многослойным памятником, включая бохайский период.

Рис. 4. Наземные жилища с канами Бохая: 1 – Хэкоу, жилище № 1003 [12, с. 47];

2 – Муланьцзидун, жилище № 1 [9, с. 24]; 3 – Синнун, жилище № 3 [15, с. 26]

Культурные отложения очень мощные, их наибольшая толщина достигает двух, а в отдельных местах даже трех метров. Раскопано более десяти жилищ, в жилищах каны П-образной формы, обычно они двухканальные [16, с. 143–144].

Наземные жилища с канами строились просто на поверхности, либо их пол был слегка углублен. Как и полуземлянки, они прямоугольные либо квадратные в плане. Иногда по бокам от входа имелись две столбовые ямки. Как и в полуземлянках, в наземных жилищах полы тоже часто твердые. Стены жилища строились из дерева или камня, иногда встречены столбовые ямки и канавки вдоль стен, также столбовые ямки располагались и в центре жилища.

В каждом наземном жилище имелась отопительная система в виде кана, который состоял из 3-х частей – очаг (топка), дымоход и труба. Топка располагалась в одном конце кана, а труба – в другом, обычно они соединялись между собой одним или двумя дымоходами. В плане кан имел П-образную (из трех секций) или Г-образную (из двух секций) форму. Методы строительства канов разные, как правило, стенки между дымоходами делались из камней, врытых вертикально каменных плит или из сочетания утрамбованной земли и камней. Иногда канавки для дымоходов выкапывались в земле, а потом стенки между ними достраивались камнями. Сверху дымоходные каналы всегда накрывались каменными плитами.

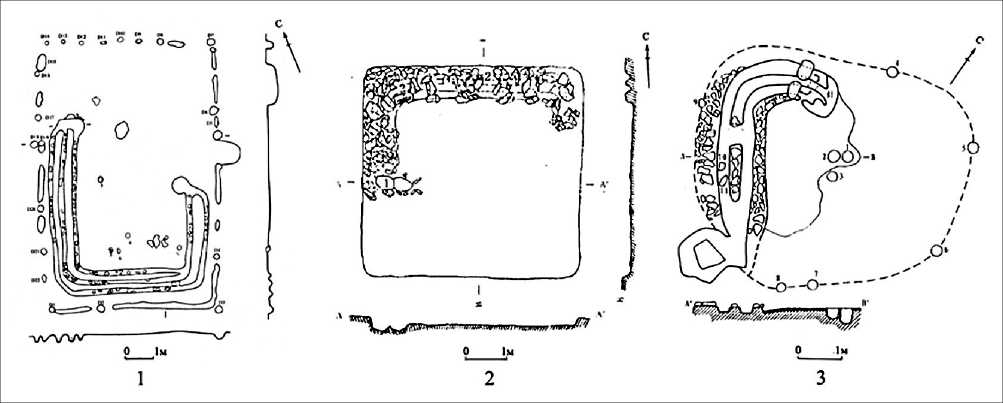

Предварительное исследование происхождения бохайских канов

Полуземлянки с очагами бохайского и более ранних периодов изучаемого региона имеют общие черты. На памятниках янковской, кроунов-ской и мохэской культур в Приморье, а также в среднем течении Амура раскопаны похожие полуземлянки [23, c. 79]. Китайские ученые тоже полагают, что мохэсцы жили в полуземлянках с очагами и эта традиция продолжилась бохайца-ми в ранний период [8, c. 42].

Так откуда же появилось жилище с каном в Бохае? Корейские ученые считают, что оно произошло от когурёской традиции строительства кана, который сначала использовался северными окчо (воцзюй), а потом распространился на юг и на юго-восток в сторону Корейского полуострова в пределах Когурё. В дальнейшем эта традиция была продолжена бохайцами [18]. Как отмечалось в начале статьи, Вэй Цуньчэн допускал возможность того, что истоки кана следует видеть в конструкциях в когурёских дворцах и жилищах культуры туаньцзе [4, c. 38–39].

До сих пор самые ранние каны в Китае и в Приморском крае обнаружены в жилищах-землянках кроуновской культуры. В них имеются одноканальные односекционные (I-образные) каны [17; 20, с. 180] и в одном случае – трехсекционный П-образный [21, с. 29, с. 45, рис. II]. Позже жилища с канами встречаются на ряде поселений польцевской (ольгинской) культуры [25, с. 384]. На поселении Булочка в Партизанском районе Приморского края каны с одним дымоходом имеются практически в каждом жилище [24, с. 25]. В жилищах польцевской культуры встречены каны I-, Г- и П-образной формы также с одним дымоходом [20, с. 185, 186].

Территории распространения польцев-ско-ольгинской и бохайской культур частично совпадали, включая бассейн реки Раздольной, где находятся селища Сяодиин и Константи-новское-1 [25, с. 389, табл. 93]. В ранних слоях памятников Бохая, в частности – на могильнике Чернятино-5, отмечены польцевско-ольгинские характеристики в керамике [26]. Можно предполагать, что бохайцы данного района (например, жители в селищах Сяодиин и Константи-новское-1) придерживались местных традиций не только в изготовлении керамики, но и в домостроительстве – сооружали полуземлянки с одноканальным каном. Открытый очаг в центре полуземлянки также является признаком мохэ-ской домостроительной традиции, и в кроунов-ском жилище тоже встречались очаги помимо кана. Эта местная традиция осталась в бохай-ских полуземлянках третьего вида. Основываясь на изложенном выше, можно предположить, что бохайские полуземлянки третьего вида (с комбинированной отопительной системой) восходят к местным традициям. Так как селище Сяодиин датируется ранним и средним периодами Бохая, представляется, что первоначально такие жилища в Бохае появились в ранний период и только на части его территории.

Каны бохайских наземных жилищ сложного варианта (двухканальные или трехканальные с несколькими секциями) и когурёские каны имеют много общих черт: два или три дымохода; П-, Г- или I-образная форма в плане [27; 7]. Это, возможно, объясняется тем, что бохайские наземные жилища с канами распространяются под влиянием культуры населения бывшего Ко-гурё, в которой были более сложные варианты кановой конструкции.

Таблица 1

|

Название памятника, номер жилища |

Тип |

Площадь, в м2 (предположительно) |

Глубина котлована, в м |

Очаг (открытый) |

Кан |

|

|

Форма кана |

Количество дымоходов |

|||||

|

Силиньхэ, № 1(95F1) |

полуземлянка |

43,9 |

0,7 |

√ |

× |

× |

|

Силиньхэ, № 103 |

полуземлянка |

41,4 |

0,8 |

√ |

× |

× |

|

Силиньхэ, № 104 |

полуземлянка |

28,5 |

0,3 |

√ |

× |

× |

|

Силиньхэ, № 105 |

полуземлянка |

37,2 |

0,3–0,5 |

√ |

× |

× |

|

Силиньхэ, № 106 |

полуземлянка |

35,4 |

0,5–0,6 |

√ |

× |

× |

|

Силиньхэ, № 201 |

полуземлянка |

26,5 |

0,4 |

√ |

× |

× |

|

Силиньхэ, № 202 |

полуземлянка |

? |

0,2 |

√ |

× |

× |

|

Силиньхэ, № 203 |

полуземлянка |

28 |

0,6 |

√ |

× |

× |

|

Сяодиин, № 3 |

полуземлянка |

42 |

0,7 |

√ |

× |

× |

|

Юнъань, № 1 |

полуземлянка |

35,8 |

0,35 |

√ |

× |

× |

|

Юнъань, № 2 |

полуземлянка |

31,3 |

0,2 |

√ |

× |

× |

|

Юнъань, № 3 |

полуземлянка |

15,3 |

0,25 |

√ |

× |

× |

|

Юнъань, № 6 |

полуземлянка |

19,5 |

0,2 |

√ |

× |

× |

|

Юнъань, № 5 |

полуземлянка |

22,4 |

0,5 |

? |

× |

× |

|

Юнъань, № 4 |

полуземлянка |

59,4 |

0,05 |

√ |

× |

× |

|

Чжэньсин, № 8 |

полуземлянка |

21,1 |

0,4 |

× |

? |

1 |

|

Туаньцзе, № 10 |

полуземлянка |

15,5 |

0,2–0,25 |

× |

Г-образный |

? |

|

Туаньцзе, № 14 |

полуземлянка |

16,7 |

0,45 |

× |

Г-образный |

? |

|

Сяодиин, № 1 |

полуземлянка |

45 |

0,7 |

√ |

I-образный |

1 |

|

Сяодиин, № 2 |

полуземлянка |

53 |

0,7 |

√ |

I-образный |

1 |

|

Синнун, № 3 |

наземное |

32,3–42,9 |

× |

× |

Г-образный |

2 |

|

Хэкоу, № 1003 |

наземное |

63,4 |

× |

× |

П-образный |

2–3 |

|

Дукоу, № 2 |

наземное |

34,8 |

× |

? |

П-образный |

2 |

|

Муланьцзидун, № 1 |

наземное |

20,3 |

× |

× |

П-образный |

2 |

Характеристика жилищ бохайских памятников на территории КНР

Со временем устройство кана становится более совершенным. В конце концов, наземные жилища с двухканальным или трехканальным канами различных форм распространились на всей территории Бохая, заменяя полуземлянки. Об этом свидетельствуют данные из Приморья, где полуземлянки маркируют ранний этап заселения на бохайских памятниках, а наземные жилища с канами стратиграфически находятся выше в культурном слое [22, с. 233].

Но возникает вопрос: как появились полуземлянки второго вида (полуземлянки с одноканальными или двухканальными канами без очагов)? Из-за ограниченности сведений о них этот вопрос остается открытым, его решение возможно с появлением дополнительной информации.

Из всего сказанного выше можно заключить, что бохайские полуземлянки с очагами непосредственно произошли от мохэской традиции, а жилища с канами могут быть связаны с традицией домостроительства местных археологических культур и когурёской культуры. В разных регионах жилища с канами появились не одновременно. В районах, где уже имелись традиции сооружения такой отопительной системы, жилища с одноканальными канами с местными особенностями появились раньше. А там, где такой традиции не существовало, кан стал использоваться позже и его конструкции более разнообразны. С расширением границ государства Бохай формы наземных жилищ с канами продолжили постепенно развиваться и распространяться, что привело к формированию бо-хайской традиции домостроительства. В чжур-чжэньское время конструкция кана становится более стандартной и сохраняется впоследствии в течение наиболее продолжительного периода [23, с. 80]. Даже сегодня в деревнях Северного Китая существует современный вариант такой отопительной системы.

Выводы

Изучение бохайских жилищ остается актуальной темой в бохайской археологии. Можно заключить, что бохайцы использовали преимущественно два типа жилых сооружений: полуземлянки и наземные жилища. Полуземлянки в соответствии с используемым в них типом отопительной системы можно разделить на три вида, в то время как все наземные жилища имели одинаковую отопительную систему – кан. Происхождение полуземлянок с очагами у бо- хайцев связано с мохэской традицией, а появление у жилищ (как полуземлянок, так и наземных) кана может быть связано с влиянием как местных культур железного века, так и когурё-ской культуры. Это привело к разнообразным процессам развития жилищ с канами в Бохае. В то же время эти изменения также отражают прогресс архитектуры Бохая.

Необходимо подчеркнуть, что данная статья является лишь предварительным исследованием. Все обсуждавшиеся положения в представленной работе сформулированы на основе анализа раскопанных жилищ. Однако эти жилища представляют лишь малую долю изученной территории Бохая. Изучение жилищ периода Когурё и железного века находится в похожей ситуации. Недостаток археологических источников ограничивает исследователей в выводах по данной проблеме. Поэтому дальнейшие исследования на эту тему могут быть реализованы после проведения дополнительных раскопок и появления новых публикаций, как в России, так и в Китае.

Список литературы Общая характеристика жилищ Бохая (по материалам археологических памятников КНР)

- Ван Пэйсинь, Фу Цзясинь, Чжан Дяньцзя. Цзилинь хуньцзян юнъань ичжи фацзюе баогао (Отчет об археологических раскопках на памятнике Юнъань г. Хуньцзян пров. Цзилинь) // Ка-огу сюэбао. 1997. № 2. С. 237-254.

- Ван Пэйсинь, Чжан Вэй, Ян Цзяньхуа, Лу Чэнгань. Хэйлунцзян хайлинь ши силиньхэ ичжи фацзюе баогао (Отчет об археологических раскопках на памятнике Силиньхэ г. Хайлинь пров. Хэйлунцзян) // Бэйфан вэньу. 2018. № 1. С. 3-25.

- Ван Хунфэн. Цзилинь шэн хуньчунь ши шуайваньцзы бохай фанчжи цинли цзянь бао (Краткий отчет об археологических раскопках бохайского жилища на памятнике Шуайваньц-зы г. Хуньчунь пров. Цзилинь) // Бэйфан вэньу. 1991. № 2. С. 462-465.

- Вэй Цуньчэн. Бохай дэ цзяньчжу (Бохай-ская архитектура) // Хэйлунцзян вэньу цункань. 1984. № 4. С. 36-43.

- Лю Цзинвэнь. Хуньчунь ши дунлюдун эр-хао ичжи фацзюе цзянь бао (Краткий отчет об археологических раскопках памятника Дунлю-дун-2 в г. Хуньчунь) // Бэйфан вэньу. 1990. № 1. С.38-42.

- Лян Хуэйли, Юй Дань, Чжан Чжэ. Цзи-линь фусун синьань ичжи фацзюе баогао (Отчет об археологических раскопках на памятнике Синьань города Фусун провинции Цзилинь) // Каогу сюэбао. 2013. № 3. С. 347-390.

- Ляонин шэн вэньу каогу яньцзюсо. Унюй шаньчэн - 1996-1999, 2003 нянь хуаньжэнь унюй шаньчэн дяоча фацзюе баогао (Горное городище Унюй. Отчет об археологических обследования и раскопках на горном городище Унюй г. Хуаньжэнь в 1996-1999 и 2003 гг.). Пекин: Вэньучубаньшэ, 2004.

- У Сун. Бохай вэньхуа лайюань яньцзю - и каогу цзыляо вэйчжунсинь (Изучение происхождения культуры Бохая - по археологическим материалам). Цзилиньдасюе боши сюевэй бие луньвэнь. Чанчунь: Цзилиньдасюе, 2019.

- Фу Тун, Чжао Хунгуан. Хэйлунцзян шэн хайлинь муланьцзидун ичжи (Памятник Му-ланьцзидун г. Хайлинь пров. Хэйлунцзян) // Бэйфан вэньу. 1996. № 2. С. 23-25.

- Хэйлунцзян шэн вэньу каогу гунцзо дуй, Цзилинь дасюе лиши си каогу чжуанье. Дуннин туаньцзе ичжи фацзюе баогао (Отчет об археологических раскопках на памятнике Туаньцзе уезда Дуннин). Препринт. 1978.

- Хэйлунцзян шэн вэньу каогу яньцзюсо, Бохай шанцзин чэн: 1998-2007 няньду каогу фацзюе дяоча баогао (Городище Верхней столицы Бохая: отчет об археологических раскопках и исследованиях в 1998-2007 гг.). Т. 1, 2. Пекин: Вэньучубаньшэ, 2009.

- Хэйлунцзян шэн вэньу каогу яньцзюсо, Цзилинь дасюе каогу си. Хэкоу юй чжэньсин -муданьзцян ляньхуа шуйку фацзюе баогао (Хэкоу и Чжэньсин - Отчет об археологических раскопках на водохранилище Ляньхуа г. Муданьцзяна). Пекин: Кэ сюе чу бань шэ, 2009.

- Цзинь Тайшунь, Ван Сянбинь, Ван Ши-цзе. Хэйлунцзян дуннин сянь сяодиин ичжи бохай фанчжи (Бохайские жилища памятника Сяодиин уезда Дуннин пров. Хэйлунцзян) // Каогу. 2003. № 3. С. 38-46.

- Чжао Юнцзюнь, Чжао Хунгуан. Хэйлун-цзян хайлинь ши дукоу ичжи дэ фацзю (Раскопки на памятнике Дукоу г. Хайлинь пров. Хэйлунцзян) // Каогу. 1997. № 7. С. 16-26.

- Чжао Юнцзюнь, Чжэн Цзюньлэй. Хэй-лунцзян хайлинь ши синнун бохай шици чэн-чжи дэ фацзюе (Раскопки на городище Синнун бохайского времени г. Хайлинь пров. Хэйлунцзян) // Каогу. 2005. № 3. С. 21-35.

- Чжу Гочэнь, Чжу Вэй. Бохай ицзи (Бо-хайские памятники). Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2002.

- Яо Юйчэн, Ли Лин. Туаньцзе вэньхуа цзюйчжи яньцзю (Исследование жилищ культуры туаньцзе) // Чжунго каогу цзичэн дунбэй-цзюань: циньхань чжи саньго (эр). Пекин: Бэй-цзин чубаньшэ, 1997. С. 1350-1354.

- Сон Ки Хо. Хангуккодэе ондоль - погок-чо, когурё, парэ (Древний ондоль в Корее - северные окчо, Когурё, Бохай). Сеул: Издательство Сеульского университета, 2006.

- Болдин В.И., Ивлиев А.Л., Хорев В.А., Шавкунов В.Э. Новый тип бохайского жилища в Приморье // Материалы по средневековой археологии и истории Дальнего Востока СССР. Владивосток, 1990. С. 153-159.

- Бродянский Д.Л. Введение в дальневосточную археологию. Владивосток: Дальневосточный государственный университет. 1987.

- Вострецов Ю.Е., Жущиховская И.С. Поселение кроуновской культуры Корсаковское-2 в Приморье // Новые материалы по первобытной археологии юга Дальнего Востока. Владивосток, 1987. С. 23-30.

- Гельман Е.И. Бохайские жилища и хозяйственные сооружения // Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной Азии: материалы международной научной конференции. Улан-Удэ, 7-8 апреля 2015 г. Улан-Удэ, 2015. С. 230-239.

- Государство Бохай (698-926 гг.) и племена Дальнего Востока России. М.: Наука, 1994.

- Деревянко А.П., Медведев В.Е. К проблеме преобразования культур позднейшей фазы древности на юге Приморья (по материалам исследований поселения Булочка) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2008. № 3. С. 14-35.

- Коломиец С.А. Памятники польцевской культурной общности юга Дальнего Востока России // Российский Дальний Восток в древности и средневековье: открытия, проблемы, гипотезы. Владивосток: Дальнаука, 2005. С. 381-393.

- Никитин Ю.Г., Гельман Е.И. Некоторые результаты исследования раннесредневеково-го могильника Чернятино-5 в бассейне р. Суй-фун // Археология и культурная антропология Дальнего Востока. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2002. С. 195-215.

- Стоякин М.А. Форт - новый тип оборонительного памятника периода Когурё на территории Республики Корея // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История. Филология. 2010. Т. 9. Вып. 3. С. 150-160.