Общие принципы формирования первых технических навыков

Автор: Лаврова Л.М.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 10 (40), 2018 года.

Бесплатный доступ

Значение начального этапа обучения для развития ученика-пианиста. Начальное обучение - «музыкальный фундамент», качество и направленность которого во многом определяет ход дальнейшего развития ученика. Преобразование врожденных музыкальных данных в комплекс музыкально-исполнительских способностей.

Клавиатура, чёрные клавиши, "создание" рук ребенка

Короткий адрес: https://sciup.org/140272454

IDR: 140272454

Текст научной статьи Общие принципы формирования первых технических навыков

Главная педагогическая задача – привить любовь к музыке через понимание ее языка, элементов музыкальной выразительности; желание и интерес ребенка к занятиям как факторы, определяющие успешность обучения. Цель начального обучения – не загружать большим количеством произведений, а заинтересовать ребенка музыкой, «окунуть» в нее. (А.Артоболевская)

Преподаватель по специальности должен быть для ребенка «олицитворением идеального музыканта и человека». (Е.Тимакин)

Норма сегодняшнего дня - все более раннее обучение музыке. Методика развивающего обучения должна учитывать возрастные психофизиологические особенности ребенка.

Музыкальная практика ребенка в классе фортепиано - естественное продолжение его детского бытия. Игры, сказки - начало инструментального обучения. Постепенность перехода от игровой системы познания окружающего к учебно-познавательной.

Каждое новое движение и знание опирается на существующий у малыша жизненный навык, приспосабливая его к игре на фортепиано. (двигательные упражнения на основе привычных ребенку движений и подражаний).

Детское восприятие непосредственно связано с моторикой. Это одна из важнейших его особенностей. (Л.Выгодский). Удобство, целесообразность и выразительность движения. Педагог направляет внимание малыша не на двигательную сферу, а на слуховую, снимает напряжение.

Развитие двигательных способностей требует включения начальное обучение разных типов движения.

Организация игрового аппарата начинается со знакомства ребенка с инструментом. Ученик знакомится с миром клавиш и звуков с помощью крупных движений руки, мелких движений кисти и пальцев. Таким образом развивается его осязательное чувство (тактильные ощущения при соприкосновении с клавишами) и формируется способность слухового контроля (умение услышать результат звукоизвлечения). Так мы приобщаем ребенка к пианистическим навыкам, которые затем становятся осознанными и постепенно автоматизируются.

Прежде всего, преподаватель должен обратить внимание на посадку ученика на соответствующую инструменту высоту сидения и правильное расстояние от него. Необходимо приучить ребенка к самостоятельному соблюдению этих условий. В случае необходимости под ноги ученику можно подставить скамеечку. Правильная посадка за инструментом предполагает непринужденность, отсутствие напряженности спины. В то же время, корпус должен быть организован и подтянут, плечи и шея свободны. При этом необходимо следить, чтобы локти не прижимались к телу, а ноги служили опорой.

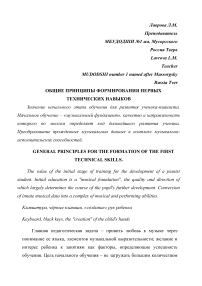

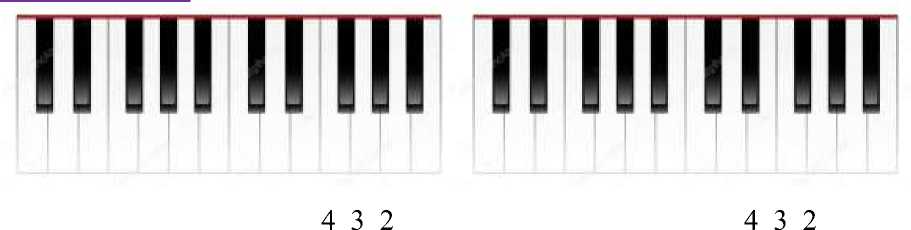

Первое общение ученика с инструментом начинается со знакомства с расположением черных клавиш. Ребенок опускает сомкнутые пальцы на черные клавиши (последовательно на группы из двух и трех клавиш) и самостоятельно пытается найти верную аппликатуру. Рис.1

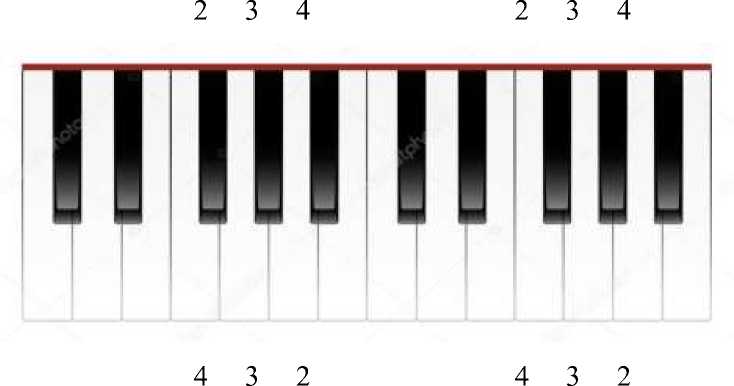

Следующий этап – выполнение упражнений на перемещение позиций – горизонтальный, а затем дугообразный перенос рук на черных клавишах. Рис.2 Рис.3

При выполнении движений кисть сохраняет свое естественное закругленное и фиксированное положение. Правильное положение свода кисти обеспечивается собранностью пальцев, выпуклостью суставов запястья и немного опущенным кистевым суставом.

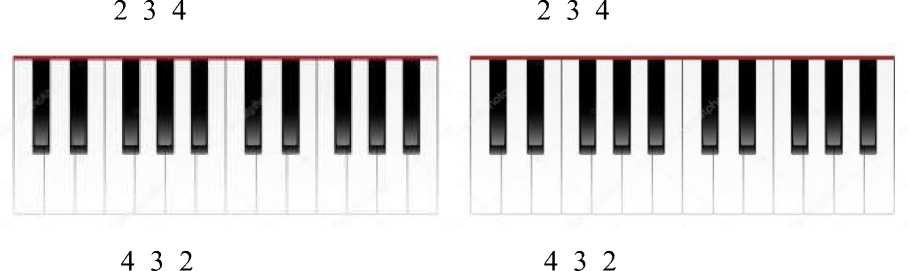

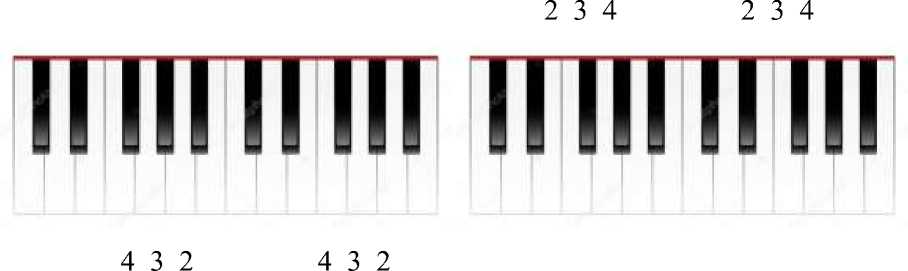

Затем усложним задачу: правая рука спокойно опирается на клавиши, а левая выполняет большое дугообразное движение. Делаем то же наоборот. Рис.4

Теперь правая рука производит дугообразный перенос, а левая – горизонтальный, и наоборот. Рис.5

-

Теперь делаем противоположные движения обеими руками. Рис.6

Необходимо контролировать, чтобы после нажатия на клавиши рука ученика испытывала появление чувства относительного покоя ( при этом кисть несет тяжесть всей руки от плеча), а при снятии происходило легкое отталкивание руки (когда кисть вновь освобождается от нагрузки).

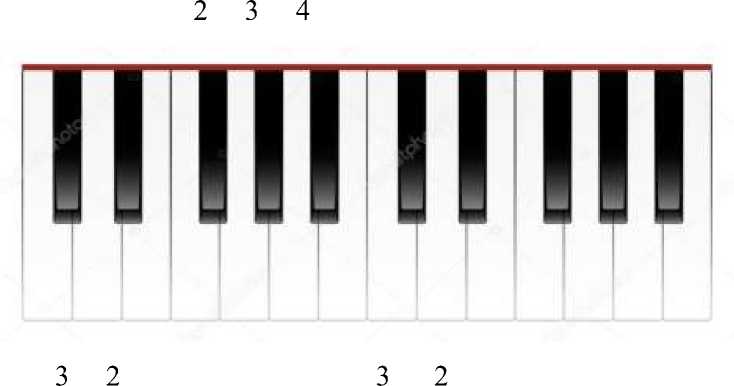

Следующие упражнения помогают продолжить освоение клавиатуры. Осязательные моменты, а так же положения пальцев и руки остаются теми же. Большое внимание следует уделить положению первого и пятого пальцев. Оно будет наиболее благоприятным, если положить закругленные второй, третий и четвертый пальцы на три черные клавиши, а первый и пятый – на соседние белые. Для отработки постановки первого и пятого пальцев можно выполнить упражнения: Рис.7

-

> на перенос и извлечение звука при помощи всей кисти целиком > на перенос и исполнение трезвучий:

-

• третий палец на черной клавише (тональности D-dur, Edur, A-dur, c-moll, f-moll, g-moll)

-

• третий палец на белой клавише (тональности C-dur, F-dur, G-dur, d-moll, e-moll,a-moll).

Всей своей тяжестью рука опирается на фиксированные пальцы. Необходимо с самого начала приучить ребенка изменять степень распределения этой тяжести. Педагог контролирует это, приподнимая кисть ученика. Расслабляющие движения всей руки, начиная от плечевого сустава, помогают полностью освободить руку после фиксации. Подобные упражнения стоит повторять длительное время, добиваясь улучшения качества их выполнения. Таким образом ученик приобретает начальные навыки игры non legato .

После того, как ученик научится переносить на пальцы тяжесть руки (опираться на клавиши), можно приступать к следующему этапу, когда каждый палец действует самостоятельно и независимо от других. Работа над артикуляцией пальцев, независимость их движения, является начальным этапом изучения legato. Выполним следующее упражнение : после одновременного нажатия вторым и третьим пальцами (оба несут нагрузку) перенести тяжесть только на второй палец, при этом третий палец разгружается, двигаясь самостоятельно и извлекая звук. После нажатия третий палец остается на клавише и вновь принимает нагрузку (возвращается в первоначальное состояние). Затем роли у пальцев меняются, и нажатие производится уже вторым пальцем. Это упражнение отрабатывается сначала каждой рукой отдельно разными пальцами, медленно, с многочисленными повторениями. Затем в более быстром темпе, в разной динамической окраске и далее обеими руками вместе в прямом и расходящемся движении. «Преодолевая «ударность» рояля, педагог должен в своих объяснениях говорить, что рояль «поет», а пальцы «погружаются», «мягко падают», «окунаются», но никогда не «ударяют» по клавишам».

Затем переходим к освоению более длинных мелодических построений. На фортепиано непрерывная звуковая линия передается от одного пальца к другому, путем объединяющего кистевого движения. При игре учащийся должен слышать звучание плавного legato , возникающего в результате спокойно и естественно переступающих пальцев. Хорошая артикуляция предполагает не только достаточную активность движения пальцев, но и своевременный их подъем после звукоизвлечения, без задержки на клавише дольше, чем того требует длительность звука. Дисциплинированность пальцев воспитывается вниманием маленького музыканта к звучанию своей игры. «Сокращение этого сложного периода овладения приемами пальцевой игры возможно при условии систематической работы с учеником над связью объединяющих плавных движений всей руки с постепенно удлиняющимися последовательностями пальцевых движений. При этом пальцевые движения осуществляются пластичным самостоятельным падением каждого пальца на клавиатуру и столь же пластичным «переступанием» пальцев с одного звука на другой».

Особого внимания заслуживает постановка первого пальца. Прежде всего, осваивается ощущение твердой опоры. Упражнение: при закругленном положении кисти используем группы из двух пальцев (первый и второй; первый и третий; первый и четвертый; первый и пятый). Меняем степень нагрузки с одного пальца на другой. Цель этих упражнений – выработать самостоятельное движение первого пальца.

Следующий этап работы – подкладывание первого пальца. Большой палец легко скользит над клавиатурой, а кисть и рука подготавливают нажатие свободным, умеренным боковым движением. Остальные пальцы сохраняют при этом естественное положение. Рис.8

Теперь эти же упражнения выполняются в обратном направлении. Большой палец при этом производит движение отталкивания, кисть плавно переносится («перекладывается») через большой палец.

К этим упражнениям добавляются упражнения с опорными пальцами. Рис.9

С многочисленных повторений этих упражнений с ускорением темпа и усилением интенсивности удара, в которых перекладывание и подкладывание следуют одно за другим, начинается длительный процесс воспитания такого необходимого качества, как ровная в метрическом и звуковом отношение игра.

Подытоживает все рассмотренные упражнения игра гамм. В качестве примера обратимся к проработке гаммы H-dur.

-

1. Группы черных клавиш берутся одновременно

-

2. Те же клавиши нажимаются теми же пальцами поочередно (т.е. мелодически);

-

3. Подключается первый палец, но пока без подкладывания;

-

4. Играется гамма с подкладыванием первого пальца;

-

5. Аналогичная проработка в обратном направлении;

-

6. То же самое исполняется левой рукой;

-

7. Игра гаммы целиком в восходящем и нисходящем движении.

соответствующей аппликатурой (т.е. гармонически);

Гамму следует разучивать очень медленно и звучно, строго контролируя все технические приемы: локоть слегка отвести в сторону, первый палец под ладонь подводить немного заранее и опускать его на клавиши таким образом, чтобы рука не делала движений вниз, обращать внимание на качество звука, плавность движения мелодической линии, четкость артикуляции пальцев.

В организации игрового аппарата у начинающего пианиста «…перед педагогом стоит самая ответственная, самая трудная и решающая задача: «создать» руки ребенка. С первого прикосновения к клавишам необходимо стараться сделать их гибкими, свободными, естественными. Ребенок должен ощущать, что его руки – передаточное звено для выражения в звуках его помыслов и желаний, это его голос. Он должен понять и запомнить, что руки могут «говорить», извлекая звуки и громко, и нежно, и сердито, и певуче, и резко; словом, как чувствуешь, так и «говоришь» -играешь».

Слуховой контроль является решающим в запоминании ребенком тех физических ощущений, которые необходимы для организации аппарата соответственно звуковым задачам.

2 3 4 2 3

Рис.1

4 3 2 3 2

Рис.2

Рис.3 к к

2 3 4 2 3 4 2 3 4

4 3 2 4 3 2 4 3 2

Рис.4

Рис.5

2 3 4

2 3 4

Рис.6

>

<

Рис.7

12 3 45 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

54 3 21 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Рис.8

3 3 3 —► —► ----► ------►

121 131 1212121 12 31 12 3 41

Рис.9 1 1 1 1

1 1 33

◄►

2 3 22

Список литературы Общие принципы формирования первых технических навыков

- А.Артоболевская. Первая встреча с музыкой. М., 1986

- Б.Милич. Воспитание ученика-пианиста. 1 - 2 классы ДШИ. Киев., 1977

- Г.Хохрякова. Фортепиано: возможно ли обучение без мучения? 1998

- И.Сафарова. Игры для организации пианистических движений. Екатеринбург. 1994

- Е.Тимакин. Навыки координации в развитии пианиста. М., Музыка, 2009

- А.Коновалов. доНОТЫши. Курган., 1999