Обзор личного фонда М. П. Абрамовой (по материалам научно-отраслевого архива ИА РАН)

Автор: Белая Н.Н., Шевченко А.А., Кочкаров У.Ю., Селезнева С.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: История науки

Статья в выпуске: 279, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен обзор личного фонда выдающегося исследователя М. П. Абрамовой (Научно-отраслевой архив ИА РАН. Ф-59). Материалы этого фонда включают обширную полевую документацию; рабочие документы, связанные с научной деятельностью ученого, подготовкой статей и монографий; бумаги, относящиеся к общественной и служебной деятельности; биографические данные и корреспонденцию. Данный фонд в настоящее время является не только основным источником для изучения научного пути М. П. Абрамовой, но и важным ресурсом для исследований в области изучения культур раннего железного века и эпохи Средневековья Северного Кавказа.

М. П. Абрамова, Северный Кавказ, сарматы, аланская культура, личный фонд, архив

Короткий адрес: https://sciup.org/143184825

IDR: 143184825 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.279.411-419

Текст научной статьи Обзор личного фонда М. П. Абрамовой (по материалам научно-отраслевого архива ИА РАН)

Абрамова Мая Павловна (1931–2003 г.) являлась крупнейшим исследователем археологии Северного Кавказа, ее научные интересы охватывали различные аспекты изучения ранних кочевников, памятников сарматского времени, аланской культуры, вопросы этнической истории народов Северного Кавказа2.

Мая Павловна родилась 5 октября 1931 г. в г. Свердловске. В 1954 г. окончила исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Со студенческих лет исследовательский интерес Маи Павловны был связан прежде всего с историей сарматов, изучением сарматских культур, их роли в сложении аланской культуры и т. д. В 1957 г. она оканчивает аспирантуру Государственного исторического музея, где работала хранителем кавказских коллекций, а также являлась членом

-

1 Работа подготовлена в рамках выполнения НИР (№ НИОКТР 122011200269–4).

-

2 Авторы выражают глубокую благодарность за помощь в процессе работы над статьей сотрудникам Института археологии РАН В. Ю. Малашеву, В. Е. Маслову, А. А. Малышеву.

правления Общества дружбы «Йемен – СССР», внеся большой вклад в развитие музейной работы этой страны. На многие годы ее судьба оказалась связанной с одним из старейших и лучших музеев России. В 1962 г. в стенах Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова М. П. Абрамова защитила кандидатскую диссертацию «Культура сарматских племен поволжско-днепровских степей II в. до н. э. – I в. н. э». Востребованность М. П. Абрамовой как высококвалифицированного специалиста музейного дела проявилась и в том, что, уже будучи вне стен ГИМа, она продолжала быть членом экспертной комиссии музея по разработкам норм научно-фондовой работы.

В 1980 г. Мая Павловна стала научным сотрудником отдела Скифо-сарматской археологии Института археологи АН СССР (позднее – РАН), являлась членом Полевого комитета ИА РАН, экспертом Российского гуманитарного научного фонда, ответственным редактором и автором многих научных работ. В документах личного фонда сохранился уникальный документ – заявление М. П. Абрамовой о поступлении на работу в Институт археологии АН СССР, с резолюцией директора института академика Б. А. Рыбакова (рис. 1: 1, 2 ).

Кавказский вектор ее научных изысканий окончательно определился в 60-е гг. XX в., когда Мая Павловна становится участником Северо-Кавказской экспедиции под руководством Е. И. Крупнова, в 1960–1980 гг. она – начальник Северокавказской экспедиции ГИМ. В 1981–1985 гг. Мая Павловна руководила Северо-Осетинским и Карачаево-Черкесским отрядами ИА АН СССР, принимала участие в раскопках поселения Сержень-Юрт в Чечне, Буйнакского кургана в Дагестане, Нижне-Джулатского могильника в Кабардино-Балкарии, Подкум-ского могильника на Ставрополье и т. д. При этом полевая деятельность Маи Павловны не ограничивалась Северным Кавказом, она участвовала в работе многих экспедиций ГИМ и Института археологии АН СССР, в том числе в Новгороде, Северном Причерноморье, Забайкалье, Нижнем Поволжье, Южном Приуралье, Нижнем Подонье.

Научное наследие М. П. Абрамовой представлено в семи монографиях и в более чем 100 статьях ( Козенкова, Багаев , 2004. С. 182–186). Среди ее основных можно выделить такие работы, как: «Нижне-Джулатский могильник» ( Абрамова , 1972); «Подкумский могильник» ( Абрамова , 1987); «Ранние аланы Северного Кавказа» ( Абрамова , 1997) и др. Накопление и осмысление данных рубежа двух тысячелетий нашли свое место в обобщающем труде «Центральное Предкавказье в сарматское время (III в. до н. э. – IV в. н. э.)», успешно защищенном в 1990 г. в качестве диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук (официальные оппоненты: д. и. н. В. А. Кузнецов, д. и. н. М. Н. Погребова, д. и. н. Д. Б. Шелов) и опубликованном в 1993 г. в виде отдельной монографии ( Абрамова , 1993). Данное исследование явилось серьезным этапом в изучении древней истории народов Кавказа и соседних областей. Все эти работы отражают многолетний целеустремленный и глубокий поиск критериев объективного освещения актуальных вопросов в области сарматской археологии и истории ранних алан. Уже в 2000-х гг. изданы три монографических исследования «Курганы Нижнего Сулака» на основе материалов раскопок К. И. Красильникова и Г. Г. Пятых в Дагестане в 1985–1989 гг. ( Абрамова и др ., 2000; 2001; 2004). Последняя рукопись книги М. П. Абрамовой – «Курганные

Б. А. Рыбаков,

/« ^Orf Ж^еЛХ^

^^^e^cJ^'i^C/ ,

/3.//.>.

#, О . 6^/^^ ОуШ^С^

^ с/£6/«у % ^уеа^гму Jj^CCcp ct^jg^^^y •

^.Л- ^^^^^

ПО ОРДЕНА ТРУДОВОГО

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНСТИТУТУ АРХЕОЛОГИИ

1982-Г.

АКАДЕМИИ НАУК СССР от *3 декабря

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА * 130

Б.А.Рыбакова

Директор

Института археологии

АНСССР,академик

§ 8 к

АБРАМОВУ Маю Павловну— зачислить на должность исполняющего обязан-■ ности старшего научного сотрудника,канд,ист.наук в сектор скифо-сарматской археологии институтам с последующим оформлением по конкурсу) с I декабря 1980г. с окладом 300 руб. в месяц.

Основание: заявление М.П.Абрамовой с резолюцией директора ин-та

Рис. 1. Документы

1 – Заявление М. П. Абрамовой о приеме на работу в Институт археологии АН СССР; 2 – выписка из приказа о зачислении на должность могильники Северного Кавказа первых веков нашей эры», подготовленная автором к печати, была опубликована уже после смерти выдающейся исследовательницы (Абрамова, 2007).

Научный путь и основные направления исследований Маи Павловны подробно охарактеризованы ее друзьями и коллегами, специалистами по истории и археологии Северного Кавказа – В. И. Козенковой и М. Х. Багаевым – в публикации, посвященной памяти ученого ( Козенкова, Багаев , 2004. С. 182–186).

Материалы личного фонда после смерти М. П. Абрамовой были переданы в Научно-отраслевой архив Института археологии РАН сотрудником ИА РАН И. С. Каменецким. Хронологически фонд охватывает временной период с 1966 по 1988 г., состоит из 19 единиц хранения и включает в себя полевые материалы, рабочие бумаги, связанные с научной и служебной деятельностью, личные документы, биографические сведения. Материалы личного архива М. П. Абрамовой являются уникальным источником по изучению биографии и исследовательского пути ученого.

Полевые материалы раскопок составляют основной блок личного архива М. П. Абрамовой. Среди них присутствуют материалы раскопок могильника «Нижний Джулат» 1966–1968, 1971 гг. (рис. 2–4), в том числе полевые дневники, чертежи, фотоматериалы, а также таблица-рукопись «О хронологии грунтовых погребений Нижне-Джулатовского могильника». Кроме того, в состав фонда входят полевые материалы раскопок могильника у с. Брут 1969 г., могильника у с. Карца 1975 г., могильника «Директорская горка» 1977 г., раннесредневековых могильников Чми-Суаргом 1979, 1981 гг., могильника у станции Подкумок 1972–1975 гг. Особый интерес представляют материалы к подготовке публикации Большого Буйнакского кургана, среди них авторские рисунки находок, полевые чертежи, рукопись текста публикации. Предметное знание материала, выверенный вещеведческий анализ всегда являлись визитной карточкой работ М. П. Абрамовой. Как уже упоминалось выше, в 1972 г. в Нальчике вышла монография, посвященная исследованиям Нижне-Джулатского могильника. В работе выделены две группы погребений – ранняя – II в до н. э. – середина III в. н. э. и поздняя – VII в. н. э. Таким образом, в книге прослежено последовательное изменение в материальной культуре и погребальном обряде, что оказалось очень важным для изучения вопроса сложения аланской культуры в предгорной части Кабардино-Балкарии ( Абрамова , 1972). Однако по тем или иным причинам качество печати иллюстративной части работы (чертежи, рисунки вещей и т. д.) довольно низкое и иногда сложно для восприятия. Тем более важным является обнаружение в бумагах фонда целого блока полевых чертежей, рисунков, фотографий отдельных вещей и участков раскопа могильника Нижний Джулат в период 1966–1968, 1971 гг. Все эти вещи могут служить ярким дополнением и уточнением к уже изданному материалу. В 1987 г. вышла монография, посвященная раскопкам Подкумского могильника, где особое внимание уделено этнокультурной атрибуции погребений и связям местного северокавказского населения с сарматами ( Абрамова , 1987). Здесь документы из личного фонда также могут значительно дополнить уже известные материалы, так как в них входит большой массив фотоматериалов и оригиналов иллюстраций по результатам исследования этого памятника. Раскопки Андрейаульского

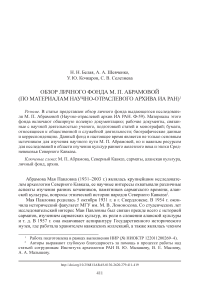

Рис. 2. Нижний Джулат, 1966 г.

Слева направо: И. М. Чеченов, О. Л. Опрышко, М. П. Абрамова грунтового и курганного могильников (1976 г.), Хасавюртовского кургана (1976 г.), материалы к подготовке публикации Большого Буйнакского кургана, которые нашли отражение в публикациях разных лет, также входят в состав фонда в виде рукописей, полевых дневников и фотографий вещей.

Значительный массив личного фонда составляют отзывы на диссертации, авторефераты диссертаций, плановые темы и публикации коллег. Отзывы свидетельствуют не только о широком кругозоре исследователя, охватывая хронологический период от древней до новейшей истории, территорию от Поволжья до Восточной Европы, но и о том, что Мая Павловна подходила к их

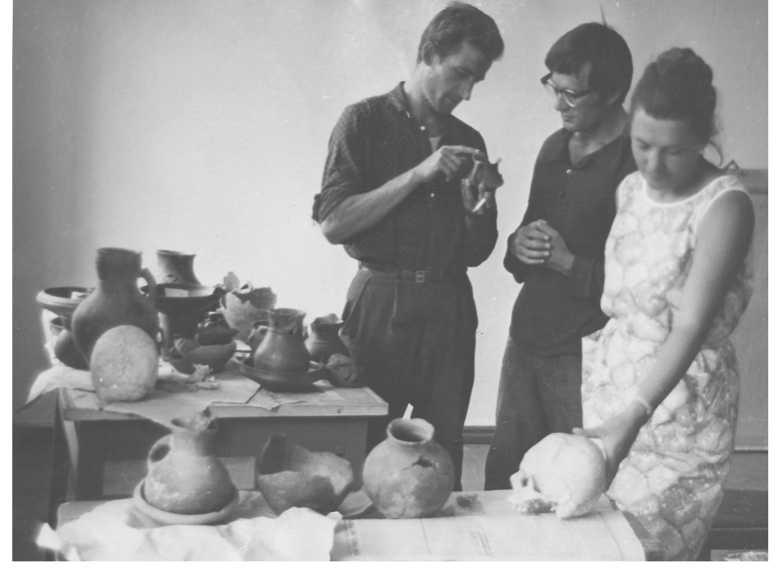

Рис. 3. М. П. Абрамова. Нижний Джулат, 1966 г.

написанию не с формальной точки зрения, поэтому многие из них сами по себе вызывают значительный исследовательский интерес. В состав личного фонда входят отзывы на диссертации А. С. Скрипкина, Л. Б. Гмыри, Е. Е. Филипповой, Б. М. Керефова, Г. Е. Афанасьева, В. М. Батчаева, В. И. Костенко, М. Н. По-гребовой, В. И. Козенковой и др. Присутствуют также несколько отзывов на рецензии. Среди них отзыв на рецензию Е. Е. Кузьминой, М. Г. Мошковой, К. Ф. Смирнова на книгу В. И. Шилова «Очерки по истории древних племен Нижнего Поволжья» и многие др.

Среди рабочих материалов М. П. Абрамовой отдельно собраны документы, связанные с защитой ее диссертации «Центральное Предкавказье в сарматское время (III в. до н. э. – IV в. н. э.) – отзывы официальных оппонентов В. А. Кузнецова, Д. Б. Шелова, М. Н. Погребовой, конспект вступительного слова и ответ на внешние отзывы; работы времени обучения в Московском государственном университете; почетные грамоты Ректората РУДН, Министерства культуры РСФСР, вырезки из периодических изданий. Небольшой массив фонда иллюстрирует личную переписку с А. П. Руничем, Б. М. Керефовым, В. Ю. Зуевым, В. А. Кузнецовым, В. Н. Каминским и др.

Таким образом, документы фонда № 59 Научно-отраслевого архива ИА РАН позволяют не только проследить исследовательский путь замечательного уче-

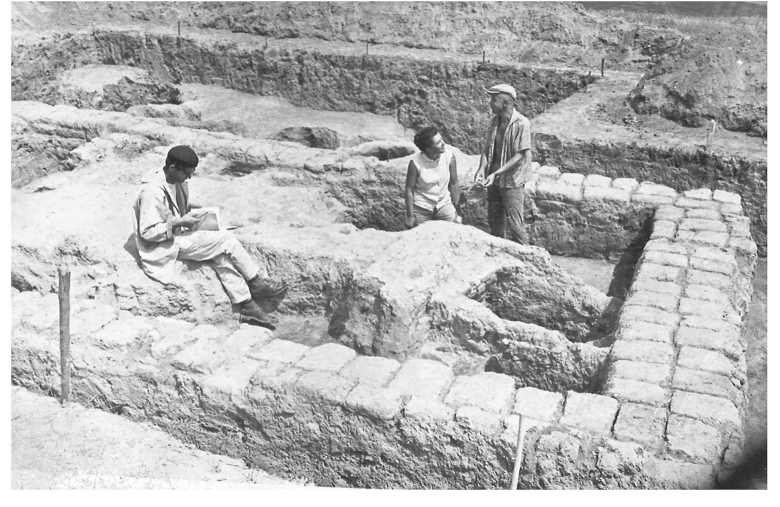

Рис. 4. Нижний Джулат, 1966 г.

М. П. Абрамова на одном из участков раскопа ного, который внес значительный вклад в изучение культур раннего железного века и Средневековья Северного Кавказа, но и являются ценным источником по изучению древней истории этого региона. Анализ и хронологическая систематизация этих материалов служат важным дополнением к уже известным и опубликованным работам М. П. Абрамовой. Всем нам хорошо известно, что отправке в печать монографического исследования, статьи или тезисов доклада предшествует скрупулезный подготовительный этап работы по систематизации материала и зачастую конечный вариант работы гораздо меньше по объему и смысловой нагрузке, чем тот массив документации, который был собран и обработан автором в процессе подготовки над публикацией. В обработанных и переданных в архив ИА РАН материалах фонда № 59 в большом количестве содержатся именно подобные документы, позволяющие значительно шире взглянуть на проблематику, затронутую в основных, знаковых работах исследователя. Дальнейшее изучение этого фонда может послужить началом новых открытий в области археологии сарматского времени Северного Кавказа.