Оценка аэробного энергообразования и уровня физической работоспособности по результатам велоэргометрии у высококвалифицированных спортсменов с разной направленностью тренировочного процесса

Автор: Таминова И.Ф., Гарганеева Н.П., Ворожцова И.Н.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 2 т.23, 2008 года.

Бесплатный доступ

В данной статье проводилась сравнительная оценка уровня физической работоспособности и адаптационных возможностей аппарата кровообращения у 85 высококвалифицированных спортсменов с разной направленностью тренировочного процесса с использованием показателей велоэргометрии. Изучалось влияние вида и уровня двигательной активности циклического и ациклического характера на механизмы энергообеспечения: аэробного и анаэробного, определяющие физическую работоспособность спортсменов. Выявлены ранние и скрытые изменения функционального состояния сердечно-сосудистой системы, свидетельствующие о необходимости оптимизации тренировочного процесса за счет развития системы кислородного (аэробного) обеспечения.

Физическая работоспособность, высококвалифицированные спортсмены, адаптационные возможности, аэробная производительность, тренировочный процесс, дезадаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/14918861

IDR: 14918861 | УДК: 612.176.4:612.13:612.776.1:612.017.2

Текст научной статьи Оценка аэробного энергообразования и уровня физической работоспособности по результатам велоэргометрии у высококвалифицированных спортсменов с разной направленностью тренировочного процесса

E-mail: taminova@intramail.ru

ОЦЕНКА АЭРОБНОГО ЭНЕРГООБРАЗОВАНИЯ И УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЕЛОЭРГОМЕТРИИ У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ С РАЗНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

* МУ Врачебно-физкультурный диспансер, г. Нижневартовск; * * ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Росздрава, г. Томск; * ** ГУ НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН

Достижение максимальных спортивных результатов и сохранение здоровья спортсменам возможно на основе согласованного функционирования органов и систем различного уровня. В основе достижения спортивного результата и его роста лежат адаптационные процессы, происходящие в организме. Тренировочная и соревновательная деятельность является основой для их совершенствования [1].

Внутренней системой, ответственной за адаптацию к большому числу разнообразных факторов внешней среды, является система кровообращения, которую можно рассматривать как индикатор адаптационных реакций целостного организма. В настоящее время большинство исследователей признают, что чрезмерная физическая нагрузка приводит к напряжению регуляторных механизмов и развитию состояния, определяемого термином «дезадаптация» [2]. Снижение параметров функционального состояния сердечно-сосудистой системы, определяющей максимальную работоспособность здоровых спортсменов, при избыточной интенсивности или длительности тренировок и недостатке времени, отведенного на ее восстановление, свидетельствует о наличии состояния дезадаптации. Таким образом, развившиеся патологические изменения вследствие чрезмерных физических нагрузок в первую очередь обнаруживаются в сердечно-сосудистой системе и тем самым, ограничивают достижение наилучшего спортивного результата [2, 3].

Диагностика состояния физической работоспособности у спортсменов и непрерывное отслеживание изменений этого состояния под влиянием приме-66

няемых средств и методов тренировки составляют одну из центральных задач, реализуемых в практике спортивной медицины. Физическая работоспособность человека – явление многофакторное. К числу наиболее значимых факторов, определяющих физическую работоспособность спортсменов, относится вид и уровень двигательной активности, и в частности ведущий уровень развития его биоэнергетических возможностей (аэробных и анаэробных) [4]. Оценка аэробного энергообразования на практике может быть осуществлена по результатам тестирования общей выносливости, например, по результатам велоэргометри-ческого исследования. Подобный методологический подход позволяет достаточно точно оценивать резервы биоэнергетики, устанавливаемые по возможностям аэробного энергопотенциала, является информативным и характеризует устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям. Именно аэробные процессы являются физиологической основой общей выносливости и физической работоспособности [5, 6].

Цель работы заключается в сравнительной оценке функционального состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов с разной направленностью тренировочного процесса с использованием показателей ве-лоэргометрии (ВЭМ) и ряда расчетных интегральных показателей, отражающих состояние гемодинамики; в раннем выявлении состояния дезадаптации и перетре-нированности в процессе тренировочного цикла.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

На базе врачебно-физкультурного диспансера г. Нижневартовска обследовано 85 спортсменов (все мужчины в возрасте от 17 до 32 лет), имеющих спортивную квалификацию от 1-го взрослого разряда до мастера спорта международного класса. Спортсмены подразделены на группы в соответствии со спецификой вида спорта. В I группу вошли 20 спортсменов, занимающихся игровыми видами спорта (волейбол, баскетбол). II группа, состоящая из 20 человек, отнесена к категории «выносливость» (лыжные гонки, биатлон). В III группу «сила» вошли 20 спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом. IV группа, развивающая скоростно-силовые качества (борцы), представлена 25 спортсменами. Спортивный стаж спортсменов варьировал от 5 до 15 лет. Продолжительность тренировок в каждой группе составляла 3-4 часа в день с частотой 5-6 раз в неделю. Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы все спортсмены, включенные в исследование, подвергались обязательному предварительному и динамическому обследованию. Велоэргометрия проводилась на велоэргометре «Cardiosoft» фирмы «Marguette» (Германия). В ходе велоэргометрии оценивали толерантность к физической нагрузке (ТФН) в ваттах (Вт) и физическую работоспособность в (кгм/мин). Общую физическую работоспособность рассчитывали по методике В.Л. Карпмана с соавт. (1974), которая предполагала выполнение двух нагрузок возрастаю- щей мощности (продолжительность каждой 5 минут) с интервалом отдыха 3 минуты. Первоначальная мощность при первой нагрузке устанавливалась из расчета массы тела и спортивной специализации спортсменов, а ее увеличение при второй нагрузке осуществлялась в соответствии с показателями частоты сердечных сокращений (ЧСС) в конце первой нагрузки [7]. При проведении велоэргометрии фиксировались значения ЧСС, систолическое артериальное давление (САД), диастолическое артериальное давление (ДАД) исходно и на каждой ступени нагрузки, а также время восстановления этих показателей после нагрузки (мин). Кроме того, оценивали уровень максимального потребления кислорода (МПК) в мл/мин/кг, реакцию артериального давления (АД), клинические и ЭКГ-признаки ишемии миокарда. Показатели представлены в виде средних выборочных значений M±m, где M – среднее арифметическое, m – ошибка средней.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

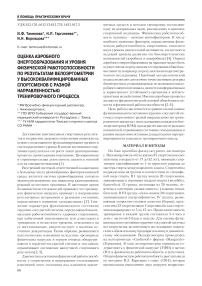

На рис. 1 представлены результаты ВЭМ пробы. По оценке показателей ВЭМ у спортсменов всех групп определялся высокий уровень толерантности к физической нагрузке (ТФН).

Рис. 1. Сравнительная характеристика групп спортсменов по показателям уровня толерантности к физической нагрузке

Наиболее высокий уровень ТФН был выявлен у спортсменов II группы – 241,6±3,5 Вт. Уровень ТФН у спортсменов I группы составил 227,2±2,8 Вт, III – 181,5±6,2 Вт, IV – 214,3±4,6 Вт. Кроме того, данные велоэргометрии указывали на значимые различия в показателях физической работоспособности (PWC170 уд./мин) в исследуемых группах. Уровень физической работоспособности по тесту PWC170 определяется прежде всего производительностью кардиореспираторной системы. У представителей, тренирующихся в видах спорта циклического характера (лыжные гонки, биатлон) и уделяющих особое внимания развитию выносливости, также были отмечены наиболее высокие показатели физической работоспособности.

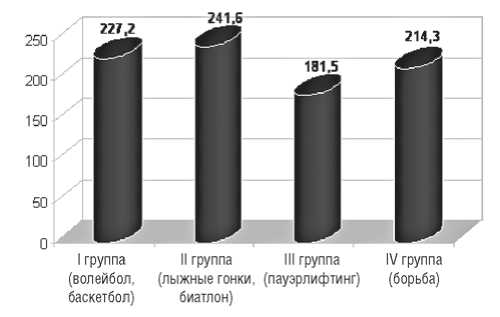

Показатели физической работоспособности у спортсменов с разной направленностью тренировочного процесса представлены на рис. 2.

(Кгм/мин)

Рис. 2. Сравнительная характеристика групп спортсменов с разной направленностью тренировочного процесса по показателям физической работоспособности

Как видно из рис. 2, наиболее высокие показатели физической работоспособности, составившие 1449,4 кгм/мин, наблюдались у спортсменов II группы, тренирующихся на выносливость, в сравнении с показателями физической работоспособности спортсменов с ациклическим характером двигательной активности (борьба, пауэрлифтинг, волейбол, баскетбол). Низкая физическая работоспособность была отмечена у спортсменов III и IV групп (PWC170 – 1087 кгм/ мин и 1374 кгм/мин соответственно). Полученные результаты исследования свидетельствовали об эффективности работы аппарата кровообращения и функциональных возможностях вегетативной системы у спортсменов циклических видов спорта (лыжи, биатлон) в отличие от спортсменов, занимающихся ациклическими видами спорта (борьба, волейбол, пауэрлифтинг). Выявленные различия подтверждались данными ряда авторов [8, 9].

Интегральным показателем функционирования сердечно-сосудистой системы является уровень максимального потребления кислорода (МПК). Уровень МПК у спортсменов и его оценка проводились в зависимости от пола, возраста и спортивной специализации по количественным критериям.

Низкий уровень аэробных возможностей по данным МПК был выявлен у 49 (57,6%) спортсменов среди 85 обследованных. В I группе низкий уровень МПК наблюдался у 14 (16,4%) спортсменов (для игровых видов спорта низкий уровень соответствует 42-49 мл/ мин/кг). Во II группе низкий уровень МПК был обнаружен лишь в 2 случаях (2,3%) (для спортсменов, тренирующихся на «выносливость» низкий уровень соответствует 46-56 мл/мин/кг). В III группе низкий уровень МПК был у 15 (17,6%) спортсменов, в IV группе – у 18 (21,1%) спортсменов (для скоростно-силовых видов спорта низкий уровень составляет 42-49 мл/мин/кг).

Средний уровень МПК наблюдался у 26 (30,6%) спортсменов. В I группе – у 6 (7%) спортсменов (критерии среднего уровня МПК для игровых видов спорта составляют 50-59 мл/мин/кг). Во II группе – у 10 (11,7%; критерии среднего уровня МПК для спортсменов, тренирующих на «выносливость», соответствуют 57-57 мл/мин/кг). В III и IV группах – по 5 случаев (5,8%; критерии среднего уровня для скоростно-силовых видов спорта составляют 5059 мл/мин/кг).

Высокий уровень МПК был выявлен у 10 (11,8%) спортсменов, при этом у 8 (9,4%) спортсменов II группы (по критериям высокого уровня 68-77 мл/мин/ кг на «выносливость») и у 2 (2,3%) спортсменов IV группы (по критериям высокого уровня МПК 5865 мл/ мин/кг на скоростно-силовые качества).

Реакция организма в ответ на мышечную работу зависит от индивидуального уровня физической работоспособности. Для каждого вида спорта существуют специфические нагрузочно-тренировочные факторы, влияющие на состояние регуляции сосудистого тонуса и уровень артериального давления. Уровень ЧСС в конце второй нагрузки составил у спортсменов I группы 158±1,7 уд./мин; II группы 156,3±1,9 уд./мин, III группы 163,3±6,7 уд./мин; IV группы 160,9±7,2 уд./ мин. Патологические типы реакции АД на нагрузку (гипертонический, дистонический), отражающие состояние дезадаптации системы кровообращения, наблюдались в 4,7% случаев у спортсменов I группы, в 6,1% – II группы, в 3% – III группы, в 10,7% – у спортсменов IV группы. Ишемические изменения ЭКГ, явившиеся критериями прекращения пробы, были зарегистрированы в двух случаях во II группе, что послужило основанием для направления спортсменов на дополнительное обследование. Превышение времени восстановления гемодинамических показателей свыше 11 минут после прекращения ВЭМ-пробы было выявлено у 14 (16,4%) спортсменов, что следует рассматривать в качестве дополнительного диагностического признака дезадаптации сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам.

Понятие «физическая работоспособность» трактуется как интегральный показатель, характеризующий конечный результат адаптивных изменений в организме человека, его физические возможности. Применительно к мышечной работе к показателям работоспособности относятся сила и выносливость. Физиологической основой выносливости и физической работоспособности являются аэробные процессы энергообеспечения [5, 6]. Высокая физическая работоспособность характеризуется наибольшей сократимостью миокарда, при которой миокард спортсмена затрачивает значительно меньше усилий на пропульсивную деятельность сердца в сравнении с миокардом спортсмена с низкой физической работоспособностью при сходных нагрузках. Восстановление фазовой структуры сердечного цикла после физических нагрузок у лиц с разной физической работоспособностью происходит неоднозначно [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования в зависимости от направленности тренировочного процесса у высококвалифицированных спортсменов выявлены различия в оценке состояния показателей гемодинамики. Высокая степень адаптации, большие функциональные резервы обнаружены у представителей 68

видов спорта циклического характера, уделяющих особое внимание развитию выносливости. Так, у спортсменов II группы, тренирующихся на выносливость (лыжные гонки, биатлон), были наиболее высокие показатели аэробной производительности по данным МПК в сравнении с аналогичными показателями в группах спортсменов (I, III, IV), занимающимися ациклическими видами спорта (борьба, пауэрлифтинг, волейбол, баскетбол).

Это позволяет заключить, что сердечно-сосудистая система спортсменов в группе «выносливость» обладает большими резервными возможностями, работает в условиях покоя в более экономичном режиме, тогда как у спортсменов, занимающихся скоростно-силовыми и игровыми видами спорта, наблюдалось неэффективность гемодинамического обеспечения нагрузки, несмотря на высокий исходный уровень ТФН во всех группах.

Низкий уровень аэробных возможностей по данным МПК, не превышающий 42-49 мл/мин/кг для скоростно-силовых и игровых видов спорта, выявленный преимущественно у спортсменов с ациклической физической активностью, объясняется тем, что в основе ациклических видов спорта не используются ритмические двигательные рефлексы. Мышечная работа спортсмена осуществляется преимущественно в анаэробной и анаэробно-аэробной зонах. В связи с этим спортсменам (I, III, IV групп), занимающимся ациклическими видами спорта, в ходе учебно-тренировочного процесса, наряду с подготовкой организма к работе в анаэробных условиях (при значительной гипоксии), являющихся основным в энергообеспечении кратковременных упражнений высокой интенсивности, необходима тренировка, обуславливающая дополнительное развитие системы кислородного обеспечения организма, то есть аэробных способностей.

Таким образом, изучение показателей физической работоспособности и адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы позволяет оценить функциональное состояние и адекватность тренирующей нагрузки на организм спортсмена, а также способствует диагностике ранних и скрытых гемодинамических изменений, что является определяющим как в управлении тренировочным процессом и его оптимизации, так и в своевременном использовании лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий.

Список литературы Оценка аэробного энергообразования и уровня физической работоспособности по результатам велоэргометрии у высококвалифицированных спортсменов с разной направленностью тренировочного процесса

- Иорданская Ф.А., Юдинцева М.С. Диагностика и дифференцированная коррекция симптомов дезадаптации к нагрузкам современного спорта и комплексная система мер их профилактики//Теория и практика физической культуры. -2000. -№ 3. -С. 40-47.

- Козленок А.В., Березина А.В. Диастолическая дисфункция левого желудочка как ранний признак нарушения адаптации к физической нагрузке у спортсменов//Артериальная гипертензия. -2006. -Том 12. -№ 4. -С. 319-322.

- Земцовский Э.В. Спортивная кардиология. -Санкт-Петербург. Гиппократ, 1995. -С. 21-29.

- Павлова В.И., Терзи М.С. Соотношение объема аэробной и анаэробной тренировочной нагрузки в соответствии со спецификой энергетических аспектов работоспособности в ациклических видах спорта//Теория и практика физической культуры. -2002. -№ 6. -С. 53-55.

- Роженцов В.В., Полевщиков М.М. Утомление при занятиях физической культурой и спортом. -Москва: Советский спорт, 2006. С. 42-44; 102-106.

- Дудина Е.А. Аэробные возможности и состояние здоровья: клинико-морфункциональные параллели//Теория и практика физической культуры. -2006. -№1. -С. 26-27.

- Макарова Г.А. Практическое руководство для спортивных врачей. -Ростовна Дону: «Издательство БАРОПРЕСС», 2002. -С. 169-175.

- Белоцерковский Э.Б. Эргометрические и кардиологические критерии физической работоспособности у спортсменов//Советский спорт. -Москва, 2005. -С. 5-8; 76-78.

- Якобашвили В.А., Макарова Г.А. Сердце в условиях спортивной деятельности. -Москва: Советский спорт, 2006. -С. 128-141.