Оценка антистрессового эффекта функциональных продуктов питания, обогащенных веществами с антиоксидантным и микробиотическим действием. Сообщение 1

Автор: Иванова Дарья Антоновна, Калинина Ирина Валерьевна, Михайлова Анна Павловна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Клиническая (медицинская) психология

Статья в выпуске: 4 т.11, 2018 года.

Бесплатный доступ

Описаны результаты комплексного междисциплинарного исследования влияния связанных с питанием факторов на состояние здоровья. Представлен анализ современных направлений нутрицевтики в части установления сходства и различий биологически активных веществ и пищевых добавок, с одной стороны, и функциональных продуктов питания - с другой. Особо рассмотрены влияние пробиотиков на состояние микробиоты желудочно-кишечного тракта и антистрессорный эффект нутрицевтиков. Изложены материалы двухэтапного исследования предпочтений потребителей пищевых продуктов, способных выполнять антиоксидантную стресс-протекторную функцию в случае внесения в состав специальных пищевых добавок. Определена наиболее перспективная (с точки потребительского спроса) группа таких продуктов. Описаны результаты пилотного лабораторного и клинико-психологического исследования группы добровольцев, принимавших обогащенный экстрактом гриба чаги и дигидрокверцитином хлеб. При обычном анализе достоверных различий в психологическом статусе респондентов не установлено. Вместе с тем, материалы углубленного анализа данных неинвазивного анализа крови и психологических методик такие различия выявляют.

Биологически активные вещества, функциональные продукты питания, стрессоустойчивость, оксидативный стресс

Короткий адрес: https://sciup.org/147233063

IDR: 147233063 | УДК: 159.922.26:664 | DOI: 10.14529/psy180406

Текст научной статьи Оценка антистрессового эффекта функциональных продуктов питания, обогащенных веществами с антиоксидантным и микробиотическим действием. Сообщение 1

Актуальность исследования. В современном мире стресс является неотъемлемой частью повседневной нашей жизни и имеет различную природу: от межличностного конфликта на работе до «стрессинформационной перегрузки». При этом важно, что стрессогенным действием обладают как положительные, так и отрицательные события. Признаваемое негативное следствие стресса (точнее – дистресса, «плохого» стресса – по определению Ганса Селье) ставит задачу разработки эффективных профилактических, терапевтических и реабилитационных методов работы со стрессом и его последствиями. В клиническом плане важно, что необходимость «улучшать/повышать» свою стрессре-зистентность продиктована еще и тем, что хронический стресс создает благоприятную почву для возникновения многих психических заболеваний. При этом кластер стресс-протекторных и стресс-терапевтических средств представлен достаточно широким перечнем: от психоактивных фармакологических препаратов синтетического и природно- го происхождения, гомеопатических средств до биологически активных веществ (так называемых пищевых добавок). В последнем случае речь идет об определенных группах химических веществ, обладающих очевидной и зачастую прогнозируемой высокой физиологической активностью по отношению к определённым группам живых организмов – от человека до микроорганизма. При этом физиологическая активность таких веществ проявляется даже при небольших концентрациях, что обуславливает возможности их преимущественно медицинского применения (Беспалов с соавт., 2007; Георгиевский, 1990), а также с целью поддержания гомеостатической регуляции жизнедеятельности организма человека в целом (Головкин, 2001). Считается, что такие вещества и соединения используются как дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ, для оптимизации различных видов обмена веществ, нормализации и/или улучшения функционального состояния органов и систем, снижения риска заболеваний, нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта и в качестве энтеросорбентов (Беспалов с соавт., 2007).

Идея использовать продукты питания, имеющие в своем составе «антистрессовые» компоненты, не является новой. Фактически исторически сложилось представление, что для профилактики стресса необходимо употреблять внутрь продукт, содержащий комплекс активных веществ, противостоящих стрессу. Так, еще в 1973 году на лабораторных животных была исследована адаптоген-ная активность экстракта из березового гриба (чаги): влияние на повышение сопротивляемости к неблагоприятным факторам внешней среды в условиях высокой температуры (70 °C). Результаты оценивались по выживаемости животных.

В последние годы перспективным направлением стал поиск препаратов растительного происхождения, в составе которых содержится комплекс биологически активных веществ стресс-протекторного характера (Аляутдин, 2011), в частности, в качестве сырья для производства антистрессовых продуктов была предложена чечевица (Васнева, 2010).

Отдельный аспект использования биологически активных веществ связан с их способностью повышать устойчивость организма к широкому спектру неблагоприятных средовых воздействий – от физических до социальных. Частным случаем такого рода повышения резистентности является формирование устойчивости к различным патогенным факторам и препятствование развитию расстройств и заболеваний. В этом плане биологически активные вещества (в том числе – поступающие в организм человека перорально, преимущественно с пищевыми продуктами) представляют отдельный интерес для исследования.

Традиционным является использование БАВ-микронутриентов в составе так называемых биологически активных добавок (БАДов), которые правильнее называть биологически активными добавками к пище или биологически активными пищевыми добавками. При этом БАДы редко являются моносубстанциями, чаще всего представляют собой определенные композиции таких субстанций, но все они предназначены либо для непосредственного перорального приема (как правило, в виде таблетированных, капсулированных, болюсных и т. п. форм), либо для включения их в состав других пищевых продуктов.

Среди такого рода субстанций следует выделить несколько важных групп.

Одну из них составляют так называемые пробиотики, представляющие собой фактически перорально вводимые извне колонии микроорганизмов, целенаправленно влияющие на состав микробиоты организма (прежде всего – просвета желудочно-кишечного тракта на всем его протяжении от ротовой полости до прямокишечного сегмента), представленной более чем 500 видами микроорганизмов, общая численность которых составляет около 50 триллионов особей с массой, сопоставимой с объемом остального желудочно-кишечного химуса. При этом используемые в качестве биодобавок пробиотики (прежде всего бифидо- и лактобактерии) используются в терапевтических целях для нормализации микрофлоры кишечника и укрепления иммунитета, либо как компоненты, исходно содержащиеся в потребляемом продукте, либо в состав таких продуктов включаются ингредиенты, стимулирующие развитие такой микрофлоры.

Другая группа представлена натуральными диетическими добавками в виде ингредиентов, специальным образом полученных из объектов флоры и фауны (растений, животных, водорослей, грибов или лишайников). В качестве БАДов такие компоненты используются либо в «чистом» виде (порошки, настои, отвары, настойки), либо в виде извлечённых из природного сырья компонентов (экстрактов), которые в той или иной форме включаются в состав БАДов или аналогичных продуктов (Гончарова, 1999). Представляется целесообразным повторить, что принципиальным отличием последних от лекарственных препаратов является отсутствие результатов комплексных научных исследований, организованных, в том числе, в соответствии с принципами так называемой доказательной медицины (англ. evidence-based medicine). Вместе с тем существует множество описательных и эвристических исследований в области так называемой «традиционной медицины» и траволечения, показывающих наличие у них общеоздоравливающих свойств и способности стимулировать работу отдельных органов и систем. Приводятся и результаты более-менее систематизированных научных медицинских исследований эффектов извлекаемых из растительного сырья активных веществ (терпеноидов, фенолов, алкалоидов и др.) на профилактику заболеваний сердечнососудистой системы заболеваний (Hertog et al., 1993), сахарного диабета (Salmerón, 1997) онкологических заболеваний (Steinmetz, 1996; Yu, 1999), психических заболеваний (Chung, 1995) и др. Однако именно отсутствие доказанного с позиций evidence-based medicine эффекта ограничивает применение таких средств в медицине, но не исключает возможности их применения в других продуктах.

Важно, что содержащие биологически активные субстанции традиционные продукты питания (так называемые функциональные продукты питания), используются для повседневного питания, а технология их изготовления содержит дополнительное обогащение активными веществами растительного или биологического происхождения (компонентами), ранее не присутствующими в этих продуктах. Функциональные продукты питания имеют привычный потребителю вид потребительских пищевых товаров и до 2010 года не требовали столь жёсткой сертификации, которую сопровождает производство лекарственных средств и даже БАДов.

Как следствие, в рамках нутрицевтики1 существует определенная дифференциация нутриентов, проводящаяся на основании характеристики компонентов (вида нутрицевтиков), их состава и формы продукта или препарата, а также особенностей технологии их производства (фармацевтическая или биопи-щевые технологии). В зависимости от этого формально сходный или даже одинаковый по составу нутрицевтиков товарный продукт может быть классифицирован либо как препарат — «биологически активная добавка» (если он был произведен в условиях фармацевтического производства в форме, сходной с выпускаемыми лекарственными препаратами), либо как пищевой ингредиент или продукт питания с диетическими, профилактическими, укрепляющими здоровье или иными полезными свойствами (если он был выпущен предприятием пищевой индустрии). В некоторых странах, например США, наименования «биологические активные вещества», «биологически активная добавка», «пищевой ингредиент» либо «пищевой продукт» относятся к принципиально разным классам продукции (Committee on the Framework…, 2005). При этом последние две группы часто в рекламно-маркетинговых и коммерческих целях подаются потенциальному потребителю как «функциональные продукты питания», «инновационные здоровьесберегающие пищевые продукты» (или с любыми иными фактически синонимичными наименованиями). Вместе с тем признано, что БАВы и БАДы все-таки не относятся к лекарственным средствам и, скорее всего, их место находится в промежутке между лекарствами и продуктами питания (Беспалов с соавт., 2007).

Как другое следствие, в системе представлений потенциального потребителя веществ, соединений и ингредиентов с доказанной биологической (в том числе – психофармакологической) активностью в оценке приемлемости для себя употребления такой продукции может возникать определенного рода оппозиция: «биологически активные добавки» – «инновационные здоровьесберегающие пищевые продукты». При этом первые в поле семантических оценок очевидно больше тяготеют к полюсу «лекарственные средства» (и подобные им), а вторые – к полюсу «пищевые продукты». Очевидно, что предпочтительность выбора «почти лекарства» либо «продукции здорового питания» может основываться на различных посылах (самооценка состояния собственного здоровья; степень подверженности влиянию рекламных технологий, «модным тенденциям»; особенности пищевого поведения и предпочтений при выборе тех или иных продуктов питания; ориентации на «официальные» лекарственные сред-ста либо не признаваемые медициной «чудодейственные» лекарства типа «кремлевских таблеток» и т. п.).

Такого рода двойственность позиции БАДов среди всех обладающих саногенным, профилактическим и даже терапевтическим эффектом инкорпорируемых веществ создает предпосылки к неоднозначному и порой необоснованно негативному отношению к ним как среди потребителей, так и среди медицинских работников, вплоть до неаргументированных заблуждений и необоснованных действий (Гичев с соавт., 2006). Свой зачастую негативный вклад вносит и активная реклама БАДов в СМИ, прежде всего – в телевизионных, что также формирует систему предпочтений потребителей и, при неблагоприятных вариантах, формирует риск развития некура-бельных вариантов заболеваний (Ткаченко, 2013), особенно в случаях откровенного нарушения производителями технологии производства либо включения в состав БАДов компонентов с недоказанным либо даже патогенным эффектом (Давыдов, 2013). Большинство участников описанного С. Давыдовым (2013) исследования (60 % респондентов) считают БАДы пищевой добавкой, каждый шестой (16

%) – источником витаминов и только 5 % опрошенных считают их лекарствами. Вместе с тем каждый четвертый россиянин периодически принимает БАДы, при том что более 70 % их продаж осуществляется через аптеки и аптечные пункты (Давыдов, 2013). При этом производство и реализация БАВов и БАДов в Российской Федерации законодательно и нормативно не регламентируются в отличие, например, от США, где еще в 1994 году был принят «Закон о пищевых добавках в здравоохранении и образовании» (англ. Dietary Supplement Health and Education Act, DSHEA). В этом Законе четко и однозначно определено, что пищевая добавка представляет собой принимаемый перорально внутрь продукт, содержащий определенный «диетический ингредиент», предназначенный для дополнения пищевого рациона.

Таким образом, проблема использования произведенных в условиях фармацевтического производства БАДов и выпущенных предприятиями пищевой индустрии специализированных продуктов питания с диетическими, профилактическими, укрепляющими здоровье или иными полезными свойствами представляется достаточно актуальной и требующей своего исследования.

Материалы междисциплинарного исследования

В связи с вышеизложенным было выполнено двухэтапное междисциплинарное исследование, направленное на изучение представлений о продуктах функционального питания и оценки их антистрессовой эффективности после перорального приема пищевых продуктов, обогащенных биологически активными соединениями.

Теоретические положения исследования

В качестве модели функциональных продуктов питания с антистрессовым эффектом были избраны пищевые продукты с антиоксидантным действием. В научной литературе по проблеме стресса одной из самых применяемых моделей этого феномена является модель оксидативного (окислительного) стресса (от англ. oxidative stress), сущностью которого является процесс повреждения клетки в результате окисления и его последствия. Наиболее опасным феноменом окислительного стресса является образование так называемых реактивных форм кислорода, представленных пре- жде всего свободными радикалами и пероксидами. Под влиянием последних происходит окисление наиболее важных компонентов клеток, прежде всего липидов, белков и ДНК. В норме клетки обладают высоким потенциалом восстановления клеточных структур и среды. Эффект окислительного стресса зависит от степени его выраженности: при минимальной выраженности окислительный стресс используется организмом и тканями как защитный механизм для борьбы с различными патогенами.

В случае высокого уровня содержания реактивных форм кислорода, приводящего к подавлению защитного потенциала клетки, возникают существенные клеточные нарушения, вплоть до разрушения клетки. Последнее происходит либо путем апоптоза (деструкции внутреннего содержимого клетки до нетоксичных продуктов ее распада), либо путем некроза (с нарушением целостности клеточной мембраны в результате сверхсильного оксидативного стресса с высвобождением содержимого клетки в межклеточную область) и, вторично, с высоким риском повреждения окружающих клеток и тканей.

Как следствие, одной из базовых стратегий стресс-протекторного воздействия является применение веществ, химических соединений и лекарственных средств, снижающих уровень оксидативного стресса (антиоксидантов). Эффект антиоксидантов связан с их способностью ингибиторовать (угнетать) процессы окисления (как минимум, замедлять окислительные реакции). При этом научно обоснованным является мнение о том, что антиоксиданты содействуют предотвращению разрушающих воздействий свободных радикалов на живые клетки.

Считается, что такого рода эффектом обладают в том числе и некоторые продукты питания, прежде всего – созданные на сырье растительного происхождения.

Описание первого этапа исследования

На этом этапе проводилось определение приоритетов потенциальных потребителей в выборе продуктов с антиоксидантным эффектом. Изначально предполагалось установить перечень продуктов, наиболее приемлемых, с очки зрения потребителей, для последующего их обогащения антиоксидантами. Для этой цели участникам опроса (521 чел.) был предложен список продуктов, включающий 17 наименований различных групп продовольст- венных товаров: йогурт; морс; яйцо куриное; печенье; мармелад; макаронные изделия; растительное масло; молоко; сок фруктовый; колбаса вареная; рыбные консервы; чай; газированные напитки; икра рыбная; хлеб; мясные консервы и майонез. Каждому респонденту при оценке каждого продукта предлагалось ответить на пять вопросов и утверждений: «Считаете ли Вы этот продукт полезным для здоровья?»; «Я считаю, что употребление этого продукта – это профилактика некоторых заболеваний»; «Часто ли Вы покупаете этот продукт?»; «Польза этого продукта для здоровья доказана» и «Этот продукт является источником полезных веществ для организма». Ответы респондентов регистрировались с помощью трехпунктовой шкалы «да», «нет» и «не знаю». При этом введение категории ответа «не знаю» обосновывалось необходимостью смягчения выбора между полярными оценками, и в дальнейшем оценки по этой позиции не использовались в расчетах. Учет исключительно утвердительного либо отрицательного мнения потребителей проводился с целью подчеркнуть различные тенденции восприятия и упростить интерпретацию результатов. Вместе с тем учитывалось, что при оценке разных продуктов по пяти разным оценочным основаниям (4 вопроса и 1 утверждение) число информативных ответов было разным.

Наличие четырех вопросов о полезности продукта и одного вопроса о частоте покупки данного продукта создавало возможности оценки результатов по двухмерной матрице вида «полезность (4 переменных)» × «частота употребления». С учетом этих двух категорий параметров предполагалось провести ранжирование продуктов с точки зрения восприятия их потребителями как полезных и покупаемых и, следовательно, перспективных для применения процедур обогащения, в том числе природными антиоксидантами. С этой целью рассчитывались средневзвешенные значения коэффициентов по каждому вопросу, удельный вес всех информативных ответов на вопрос к общему числу ответов на все вопросы. Кроме того, рассчитывался средний показатель перспективности того или иного пищевого продукта для последующего его использования в качестве функционального продукта питания, насыщенного биологическими добавками с антиоксидативным эффектом. С этой целью рассчитывалось отношение взвешенных (с учетом значения коэффициента) суммарных позитивных оценок к значению удельной доли частоты выбора того или иного пищевого продукта. Затем определялась иерархия таких средневзвешенных значений и, как следствие, проводилось рейтингование продуктов питания по критерию их перспективности.

Таким образом, респондентам было предложено высказать мнение относительно системы их субъективного восприятия полезности того или иного продукта. Результаты опроса представлены в таблице.

Обсуждение результатовпервого этапа исследования

Следует отметить, что при субъективной оценке восприятия полезности отдельных категорий продуктов потребители в целом достаточно настороженно, а иногда и скептически относятся к этой характеристике пищевых продуктов. Среди представленного перечня продуктов лишь в отношении нескольких из них процент положительных ответов респондентов превышал уровень 50 %: йогурт, морс, яйцо куриное, растительное масло, чай, хлеб. На уровне, приближенном к 50 %, – молоко и икра рыбная. Таким образом, каждый второй потребитель фактически сомневается либо даже не верит в полезность потребляемых продуктов, перечень которых охватывает значительную часть так называемой потребительской корзины.

В отношении восприятия этих продуктов как ценных для профилактики заболеваний перечень продуктов с показателем свыше 50 % положительных ответов резко сократился до одной позиции – йогурт.

Относительно доказанного полезного действия продуктов потребители, как правило, скептически относятся к их достоверности и эффективности. Перечень продуктов со значениями в 50 % и более положительных ответов был идентичен списку, полученному при изучении результатов ответов на 1-й вопрос. Следует отметить, что среди продуктов – источников полезных веществ потребителями был отмечен кроме прочих лидеров фруктовый сок.

Значительный скептицизм относительно полезности многих продуктов может быть

Результаты самооценочного восприятия полезности пищевых продуктов их потенциальными потребителями

|

Наименование продуктов |

Наименование вопросов и утверждений |

|||||||||

|

1. Считаете ли Вы продукт полезным для здоровья |

2. Я считаю, что употребление продукта – это профилактика некоторых заболеваний |

3. Польза продукта для здоровья доказана |

4. Продукт является источником полезных веществ для организма |

5. Часто ли Вы покупаете продукт |

||||||

|

Значения весовых коэф |

ициентов |

|||||||||

|

0,4 |

0,15 |

0,1 |

0,1 |

0,25 |

||||||

|

Варианты ответов |

||||||||||

|

ДА |

НЕТ |

ДА |

НЕТ |

ДА |

НЕТ |

ДА |

НЕТ |

ДА |

НЕТ |

|

|

Йогурт |

64 |

16 |

54 |

26 |

58 |

20 |

69 |

14 |

67 |

24 |

|

Морс |

52 |

9 |

26 |

17 |

51 |

12 |

74 |

16 |

54 |

30 |

|

Яйцо куриное |

62 |

6 |

22 |

14 |

61 |

9 |

70 |

8 |

76 |

8 |

|

Печенье |

10 |

58 |

5 |

72 |

8 |

64 |

8 |

54 |

52 |

22 |

|

Мармелад |

22 |

24 |

3 |

74 |

17 |

37 |

38 |

48 |

48 |

31 |

|

Макаронные изделия |

12 |

36 |

6 |

77 |

14 |

32 |

10 |

73 |

71 |

14 |

|

Растительное масло |

54 |

18 |

38 |

14 |

52 |

24 |

54 |

20 |

84 |

7 |

|

Молоко |

48 |

23 |

27 |

16 |

53 |

23 |

69 |

10 |

66 |

14 |

|

Сок фруктовый |

24 |

49 |

6 |

68 |

17 |

56 |

54 |

22 |

46 |

36 |

|

Колбаса вареная |

8 |

67 |

1 |

83 |

9 |

71 |

12 |

46 |

54 |

32 |

|

Рыбные консервы |

32 |

30 |

3 |

81 |

22 |

48 |

18 |

45 |

38 |

48 |

|

Чай |

57 |

12 |

27 |

15 |

58 |

20 |

38 |

34 |

84 |

4 |

|

Газированные напитки |

3 |

70 |

0 |

82 |

4 |

78 |

1 |

81 |

33 |

64 |

|

Икра рыбная |

46 |

14 |

2 |

66 |

42 |

22 |

48 |

28 |

18 |

68 |

|

Хлеб |

53 |

11 |

28 |

44 |

55 |

11 |

48 |

14 |

79 |

11 |

|

Мясные консервы |

30 |

36 |

2 |

78 |

32 |

30 |

16 |

57 |

37 |

49 |

|

Майонез |

2 |

64 |

0 |

79 |

2 |

76 |

12 |

64 |

47 |

39 |

обусловлен рядом причин, среди которых следует выделить недоверие к качеству реализуемых продуктов; наличие потребительских рисков относительно чистоты и безопасности продуктов питания; сомнения в натуральности продуктов и т. д.

Вместе с тем сопоставительный анализ совокупных результатов ответов на вопросы о полезности продуктов (ответы на 1–4-й вопросы) с тем, какие из продуктов потребители наиболее часто покупают, был отмечен диссонанс. Перечень продуктов, в отношении которых было получены значения в 50 % и более положительных ответов о высокой частоте их приобретения, был представлен десятью продуктами. Кроме того, оценки частоты покупки еще 3 продуктов приближались к значению 50 % положительных ответов. Обращает на себя внимание, что среди часто покупаемых продуктов обозначились и считающиеся неполезными макаронные изделия, вареная колбаса и печенье. Такой результат, вероятно, обусловлен сложившимися вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями респондентов в условиях снижения покупательской способности населения, на- блюдаемой в последние годы.

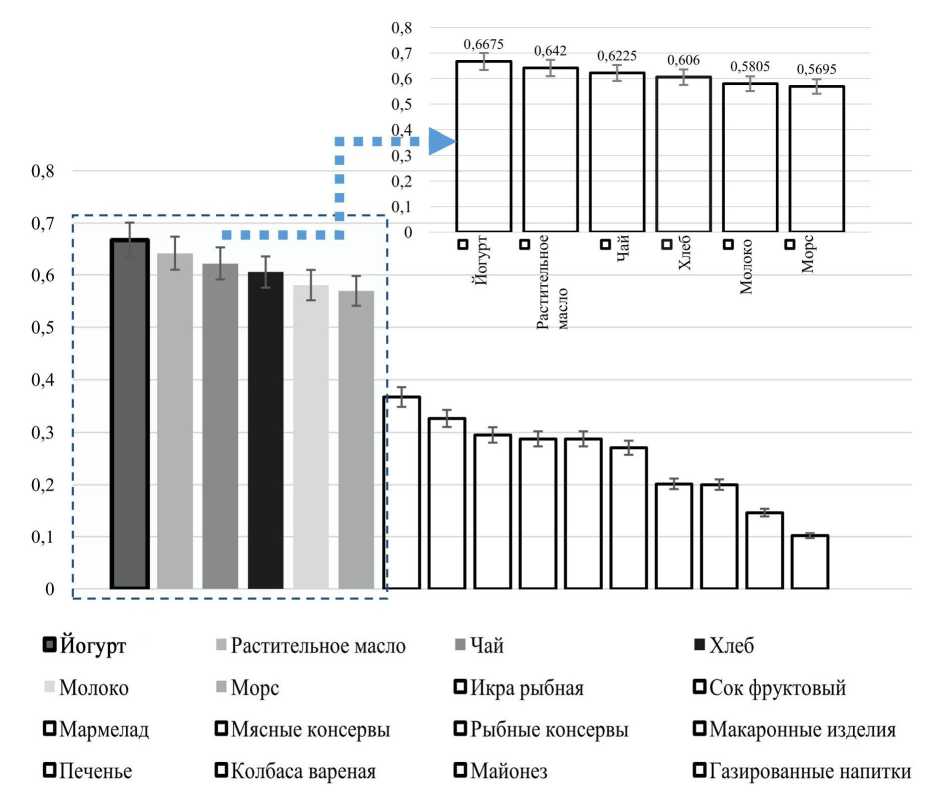

Для выявления продуктов – претендентов для обогащения добавками антиоксидантного действия было проведено ранжирование, результаты которого представлены на рисунке.

По результатам выполнения процедуры ранжирования наиболее высокие места в иерархии потребительских предпочтений заняли (в порядке убывания значений взвешенного коэффициента): йогурт, растительное масло, чай, хлеб, молоко и морс. В дальнейшем проводился анализ возможности и результативности применения биотехнологических процессов, направленных на включение в их состав активно действующих добавок и соединений с антиоксидативным стресс-протек-торным действием. В силу объективных сложностей применения таких процессов из перечня были исключены растительное масло и молоко, а применение с этой целью чая было признано нецелесообразным по целому ряду причин. Итоговый список пищевых продуктов, пригодных для обогащения анти-стрессорными биологически активными веществами и добавками, был представлен йогуртом, морсом и хлебом. Последний на опи-

Результаты ранжирования пищевых продуктов по целесообразности их обогащения растительными антиоксидантами

сываемом этапе исследования был признан наиболее перспективным в силу его высокой «функциональной емкости» для добавок, относительной простоты изготовления и соответствия санитарно-гигиеническим нормам.

Описание второго этапа исследования

Для дальнейшего этапа исследования применялся хлеб, обогащенный экстрактом березового гриба чаги и дигидрокверцетином. Биологическая эффективность (включая наличие антиоксидативного эффекта) этих добавок была доказана ранее, а хлебопекарные технологии описаны в специализированных изданиях по этим вопросам. В силу этого в настоящей публикации представляется целесообразным ограничиться только наиболее общим описанием.

Экстракт чаги получен из березового гриба и является источником полифенолов, обладает антибактериальной, противовирусной активностью, служит в качестве имунномоду-лятора, успокаивает нервную систему, оказывает лечебно-профилактическое действие при неинфекционных заболеваниях (Федосеева, 2004; Шашкина, 2008). Имеются указания на наличие у экстракта из гриба чаги регулирующего и саногенного влияния на состав и характеристики микрофлоры полости рта (Филиппова, 2015).

Выбор хлеба в качестве продукта для обогащения активными веществами помимо описанных выше результатов исследования был продиктован рядом психологических факторов, влияющих на восприятие его как «безопасного» инновационного продукта:

-

1) хлеб является базовым продуктом питания и имеет стабильный спрос; 2) технология производства хлеба является достаточно простой, доступной и понятной потребителю. Пшенично-ржаной хлеб для применения в исследовании готовился из смеси пшеничной муки 1-го сорта и ржаной обдирной муки в соотношении 7:3 с добавлением в состав теста функциональных растительных ингредиентов растительного происхождения: дигидрокверцетина и экстракта чаги.

Выборка исследования. Формирование выборки исследования осуществлялось путем распространения информации о предстоящем исследовании в сети Интернет, в частности, на референтных сайтах одной из популярных социальных сетей. С добровольцами, откликнувшимися на приглашение к участию в исследовании, проводились беседы с объяснением программы исследования и обязательств респондентов. Всего предварительные беседы проводились с 47 добровольцами обоего пола в возрасте старше 18 лет. В программу исследований вошли 34 разновозрастных испытуемых, подписавших информированное согласие на участие в исследовании. Методом рандомизации группа респондентов была разделена на 2 подгруппы: 17 человек, принимающих хлеб с экстрактом чаги, и 17 – принимающих хлеб с дигидрокверцитином. Все предусмотренные мероприятия программы исследования, включая прохождение двух «срезовых» диагностических процедур, завершили 23 человека, в том числе 12 респондентов первой и 11 – второй подгруппы.

Дизайн исследования. В качестве параметров оценки эффективности был изучен ряд медицинских и психологических показателей.

Оценки медицинских параметров организма проводили с помощью неинвазивного анализатора формулы крови АМП (производитель – фирма «Биопромин»). Неинвазивный анализатор формулы крови АМП позволяет без забора крови в течение 180–720 секунд получить значения 131 параметра жизнедеятельности организма человека. Анализатор позволяет комплексно оценить состояние организма с позиций его функциональнометаболической, гемодинамической и гомеостатической сбалансированности, показателей водного обмена и газового гомеостаза, взаимосвязанных с состоянием ферментативной и иммунной систем. Исследование проводилось с помощью обновленной моноблочной пол- нофункциональной переносной версии с независимым источником питания, встроенным дисплеем и программным обеспечением, сканером отпечатков пальцев, оснащенной вебкамерой и возможностью подключения к компьютерной сети и выхода в сеть Интернет (подробнее о приборе см. 2. Отличительной особенностью АМП является формирование автодиагноза на основе анализа полученных с помощью прибора данных, являющегося предварительной подсказкой для исследователя. Оценка состояния организма и его параметров выражается количественно в протоколе в общепринятых для каждого параметра международных единицах СИ.

Неинвазивный анализатор АМП позволяет оценивать:

-

а) формулу крови и биохимические показатели крови;

-

б) состояние и характер нарушения обмена веществ;

-

в) нервномышечную проводимость, склонность к спазмам, мышечной слабости на основе исследования содержания ионов К, Na, Ca, Mg в крови;

-

г) тип кровообращения и характер нарушений кровоснабжения миокарда;

-

д) компенсаторные возможности организма;

-

е) активность основных ферментов;

-

ж) потребление кислорода на 100 г ткани;

-

з) показатели малонового диальдегида, диеновых коньюгатов, молочной и пировиноградной кислоты.

Кроме того, применение аппарата АМП позволяет с высокой долей достоверности прогнозировать наличие ряда соматических и нервно-психических расстройств донозологи-ческого уровня.

Измерения производятся с помощью 5 датчиков-микропроцессоров, прикрепляемых к телу человека.

Оценки психологических показателей проводилась с помощью опросниковых психологических методик: шкала депрессии Бека, опросник САН («Самочувствие. Активность. Настроение»), интегративный тест тревожности (ИТТ), методика определения стрессо-устойчивости Холмса и Рагге.

Описание результатов исследования

Качественный анализ показателей, полученных с помощью неинвазивного анализатора АМП свидетельствует, что основу выборки (62 %) изначально принимавших участие в исследовании составляют люди, имеющие инструментально установленные риски развития каких-либо заболеваний. При этом преобладали подозрения на сахарный диабет, гастрит, заболевания щитовидной железы, артрит, бронхиальную астму, тромбофилию и различного рода аллергии. Вместе с тем респонденты не предъявляли каких-либо жалоб на состояние соматического и нервно-психического здоровья.

В соответствии с фактическим уменьшением численности выборки из-за выбывания респондентов анализ психодиагностических данных проводился в динамике показателей только завершивших программу исследования. Учитывая относительную малочисленность выборки в целом и по подвыборкам в частности, сравнение показателей проводилось с применением непараметрических критериев (критериев Вилкоксона и критерия G-знаков для связанных выборок).

На фоне незначимой динамики показателей аффективного фона (тревожности и депрессии) не было выявлено достоверных различий в показателях тревожности ни в части личностной (диспозициональной), ни ситуативной (реактивной) тревожности, не превышавших средненормативные уровни методики. Не выявлено также достоверных различий в динамике исследования и по показателям ее факторной структуры (шкалам эмоционального дискомфорта, астенизации тревоги, фобического ее компонента, а также тревожной оценки перспектив и уровня защищенности).

Таким образом, представляется, что считающаяся скрининговой методика ИТТ не позволяет выявить различия в проявлениях тревоги у не характеризующихся клинически выраженной тревогой данной группы испытуемых.

На фоне достаточно нормативных показателей по методике Бека в группе респондентов на начальном этапе исследования у 4 обследованных была выявлена депрессив- ная симптоматика легкого уровня выраженности и у 1 – умеренного уровня. В то же время при повторном исследовании у этих респондентов повышения уровня депрессии не было выявлено. Существенных различий в характеристиках уровня депрессии в подгруппах респондентов также не было установлено, однако у респондентов, употребляющих хлеб с экстрактом чаги, значения критериев по показателю депрессии разошлись: в соответствии с критерием Вилкоксона нулевая гипотеза была отклонена, но альтернативная – не принята (0,5 < p < 0,1). Однако при использовании критерия G-знаков гипотеза о большем уровне депрессивности таких пациентов находит подтверждение на уровне p < 0,05.

Наиболее информативные различия в психологическом статусе респондентов, получавших пищевые продукты с биодобавками, получены по результатам методики САН и оценки стрессоустойчивости Холмса – Раге. Их описанию и анализу предполагается посвятить отдельную статью в продолжение настоящей публикации.

Статья выполнена за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения базовой части государственного задания (фундаментальное научное исследование) по договору № 19.8259.2017/БЧ и грантовой поддержки РФФИ (грант РФФИ № 18-53-45015\18).

Список литературы Оценка антистрессового эффекта функциональных продуктов питания, обогащенных веществами с антиоксидантным и микробиотическим действием. Сообщение 1

- Аляутдин, Р.Н. Стресс-протекторная фитотерапия/Р.Н. Аляутдин, М.Д. Гусейнов, И.Н. Зильфикаров, Б.К. Романов//Biomedicine. -2011. -№ 3. -С. 115-118.

- Беспалов, В.Г. Современный взгляд на биологически активные добавки к пище и их использование в лечебно-профилактических целях в клинической медицине/В.Г. Беспалов, В.Б. Некрасова, А.К. Иорданишвили//Медицина. XXI век. -2007. -№ 8 (9). -С. 86-94.

- Бизюк, Л.А. Антиоксидант дигидрокверцетин: клинико-фармакологическая эффективность и пути синтеза/Л.А. Бизюк, М.П. Королевич//Лечебное дело. -2013. -№ 1 (29). -С. 3-19.

- Васнева, И.К. Чечевица -сырье для производства продуктов антистрессовой направленности/И.К. Васнева, О.Е. Бакуменко//Пищевая промышленность. -2010. -№ 8. -С. 20-22.

- Георгиевский, В.П. Биологически активные вещества лекарственных растений/В.П. Георгиевский, П.Ф. Комиссаренко, С.Е. Дмитрук. -Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1990. -333 с.

- Гичев, Ю.Ю. Руководство по микронутриентологии. Роль и значение биологически активных добавок к пище/Ю.Ю. Гичев, Ю.П. Гичев. -М.: «Триада-Х». -2006. -264 с.

- Головкин, Б.Н. Биологически активные вещества растительного происхождения/Б.Н. Головкин, Р.Н. Руденская, И.А.Трофимова и др.; отв. ред. В.Ф. Семихов. -М.: Наука, 2001. -Т. I. -350 с.

- Гончарова, Т.А. Энциклопедия лекарственных растений/Т.А. Гончарова. М.: МСП. -1999. -С. 3-7.

- Давыдов, С. A Posteriori: БАД и другие/С. Давыдов//Ремедиум. Журнал о российском рынке лекарств и медицинской техники. -2013. -№ 10. -С. 50-55.

- Ткаченко, О.В. Реклама лекарственных средств и БАД: рациональные и эмоциональные инструменты воздействия на конечного потребителя/О.В. Ткаченко//Социология медицины. -2013. -№ 2 (23). -С. 32-35.

- Федосеева, Г.М. О применении чаги в медицинской практике/Г.М. Федосеева//Сибирский медицинский журнал. -2004. -Т. 49, № 8 -С. 66-69.

- Филиппова, И.А. Берёзовые целебные грибы. Эффективное лечение онкологии, диабета, гинекологии/И.А. Филиппова. -М.: Центрполиграф, 2015. -125 с.

- Шашкина, М.Я. Чага, Чаговит, Чагалюкс как средства профилактики и лечения больных/М.Я. Шашкина, П.Н. Шашкин, А.В. Сергеев. -М.: Эдас. -2008. -80 с.

- Щукина, О.Г. Флавоноиды -антиоксидантная защита организма/О.Г. Щукина, Г.Г. Юшков, В.В. Игуменьщева, Н.А. Малышкина//Вестник АГТА. -2008. -Т. 2, № 1. -С. 76-78.

- Committee on the Framework for Evaluating the Safety of the Dietary Supplements. Committee Change//Dietary Supplements: A Framework for Evaluating Safety. -Institute of Medicine, 2005. -P. 21.

- Chung, W. Pharmacologic profile of natural products used to treat psychotic illnesses/W. Chung, Y.S. Kim, J.S. Ahn et al.//Psychopharmacology Bulletin. -1995. -Vol. 31, iss. 1. -P. 139-145.

- Cora J. Dillard. Phytochemicals: nutraceuticals and human health/Cora J. Dillard, Bruce German//Journal of the Science of Food and Agriculture. -2000. -Vol. 80, iss. 12. -P. 1744-1756. (20000915)80:123.0.CO;2-W.

- DOI: 10.1002/1097-0010

- Hertog, M.G. Dietary antioxidant flavonoids and risk of coronary heart disease: the Zutphen Elderly Study/M.G. Hertog, E.J. Feskens, P.C. Hollman et al.//Lancet (London, England). -1993. -Vol. 342, no. 8878. -P. 1007-1011.

- DOI: 10.1016/0140-6736(93)92876-U

- Salmerón, J. Dietary fiber, glycemic load, and risk of non-insulin-dependent diabetes mellitus in women/J. Salmerón, J.E. Manson, M.J. Stampfer et al.//JAMA. -1997. -Vol. 6, no. 277. -P. 472-477.

- DOI: 10.1001/jama.1997.03540300040031

- Steinmetz, K.A. Vegetables, fruit, and cancer prevention: a review/K.A. Steinmetz, J.D. Potter//Journal of the American Dietetic Association. -1996. -Vol. 10, no. 96. -P. 1027-1039.

- DOI: 10.1016/S0002-8223(96)00273-8

- Yu W. Induction of apoptosis in human breast cancer cells by tocopherols and tocotrienols/W. Yu, M. Simmons-Menchaca, A. Gapor et al.//Nutrition and Cancer. -1999. -Vol. 33, no. 1. -P. 26-32.

- DOI: 10.1080/01635589909514744