Оценка белкового метаболизма в гепатоцитах нутрий в постнатальном онтогенезе

Автор: Трухачев Владимир Иванович, Данников Сергей Петрович, Квочко Андрей Николаевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 12, 2020 года.

Бесплатный доступ

Изучены параметры активности областей ядрышковых организаторов и суммарного содержания белка в гепатоцитах самок и самцов нутрий в постнатальном онтогенезе. Объектом исследования служили 30 клинически здоровых самок и самцов нутрий стандартного окраса клеточного содержания в возрасте 1 сутки, 2 месяца, 4,5 месяца, 7,5 месяцев и 12 месяцев. Установлено, что AgNOR в ядрах гепатоцитов нутрий имеют округлую или близкую к ней форму, а их количество находится в пределах от 1 до 2, при этом 2 зоны AgNOR встречаются намного реже. Анализ параметров AgNOR показал, что максимальное количество AgNOR в ядрах гепатоцитов выявлено в возрасте 4,5 месяца, при этом суммарная площадь AgNOR в этом возрасте, напротив, имела минимальные значения. Минимальное количество AgNOR в ядрах гепатоцитов у самок нутрий регистрируется в возрасте 7,5 месяцев, а у самцов - в возрасте 12 месяцев, при этом максимальная суммарная площадь AgNOR у самок нутрий была в возрасте 2 месяца, а у самцов в 12 месяцев. Доля суммарной площади AgNOR от общей площади ядра гепатоцитов у самок и самцов имела максимальные значения в 2-месячном возрасте, а максимальные у самок в 7,5 и у самцов - в 4,5 месяца. Повышение суммарного белка гепатоцитов у самцов нутрий наблюдается в возрасте 7,5 месяцев, а у самок - в 12 месяцев, при этом наиболее низкие значения этого показателя установлены у особей обоего пола в 2-месячном возрасте. С первого дня и до 4,5 месяцев жизни у самок и самцов нутрий наблюдается одинаковая возрастная динамика параметров AgNOR и оптической плотности суммарного белка в гепатоцитах, а в 7,5- и 12-месячном возрасте значения данных показателей приобретают разную возрастную динамику.

Нутрии, постнатальный онтогенез, печень, гепатоциты, ядрышковые организаторы, белки

Короткий адрес: https://sciup.org/140250580

IDR: 140250580 | УДК: 636.932.3:612.352.3 | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-12-135-141

Текст научной статьи Оценка белкового метаболизма в гепатоцитах нутрий в постнатальном онтогенезе

Введение. Печень является сложным многофункциональным экзо- и эндокринным органом. Эндокринные функции включают секрецию гормонов, таких как инсулиноподобные факторы роста, ангиотензиноген и тромбопоэтин, в то время как основная экзокринная функция – жел-чевыделение. Печень необходима для хранения гликогена, детоксикации лекарств, контроля метаболизма, регуляции синтеза и транспорта холестерина, метаболизма мочевины и секреции широкого спектра белков плазмы, включая альбумин и паполипопротеины [1]. Кроме того, печень обладает значительной врожденной регенеративной способностью за счет деления гепатоцитов и пролиферации клеток-предшественников. Однако при хроническом воспалении эти резервы в конечном итоге иссекают [2, 3].

Гепатоциты, основные паренхиматозные клетки печени, играют ключевую роль в метаболизме, детоксикации и синтезе белка. Гепатоциты также активируют врожденный иммунитет против микроорганизмов, выделяя гуморальные факторы врожденного иммунитета [4].

Известно, что белки – центральное звено всех биохимических реакций в живых организмах. Механизмы синтеза и транспорта белка в животных клетках имеют комплекс видовых, половых и возрастных различий [5–7], что, в свою очередь, диктует необходимость изучения особенностей белкового метаболизма в клетках органов и тканей с большим охватом представителей животного мира с учетом половозрастной принадлежности.

Области ядрышковых организаторов осуществляют синтез 18S, 5.8S и 28S классов рибосомальной РНК, непосредственно принимающих участие в сборке рибосом, в которых, в свою очередь, происходит синтез белка [8]. Морфометрические параметры областей ядрышковых организаторов позволяют дать оценку белковосинтетической функции клеток [9].

Нутрии, как объект звероводства и как представители дикой природы, являются крайне малоизученными, о чем говорит низкая публикационная активность в области биологии и ветеринарии этого вида животных. Однако широкое распространение по всему миру, а также близкое соседство с человеком делает необходимым контролировать здоровье и популяцию нутрий посредством углубленного изучения биологических процессов, происходящих в их организме.

Цель работы . Определить параметры активности областей ядрышковых организаторов и суммарного содержания белка в гепатоцитах самок и самцов нутрий в постнатальном онтогенезе.

Материал и методы. Исследования проведены c 2014 по 2020 г. На кафедре физиологии, хирургии и акушерства, в научно-диагностическом и лечебном ветеринарном центре ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» и частных фермерских хозяйствах Краснодарского края.

Объектом исследования служили 30 клинически здоровых самок и самцов нутрий (по 3 самки и 3 самца в каждой возрастной группе) стандартного окраса клеточного содержания в возрасте 1 сутки (новорожденность), 2 месяца (окончание молочного вскармливания), 4,5 месяца (половое созревание), 7,5 месяцев (физиологическое созревание) и 12 месяцев (зрелые особи).

Кормление нутрий осуществлялось комбинированным способом согласно рекомендациям В.Ф. Кладовщикова (1998) [10].

Для выполнения исследований проводили эвтаназию нутрий в соответствии с Директивой 2010/63/EU Европейского парламента и Совета Европейского союза по охране животных, используемых в научных целях. У самцов и самок каждой возрастной группы проводили отбор печени для гистохимических исследований. Материал фиксировали в 10%-м водном растворе нейтрального формалина, проводили через спирты возрастающей крепости и ксилол, а затем заливали в гистологическую среду «Гистомикс». После заливки кусочки органов фиксировали на стандартные гистологические кассеты и приготавливали гистосрезы толщиной 5 мкм.

Для выявления областей ядрышковых организаторов (AgNOR) в ядрах гепатоцитов гистосрезы печени окрашивали нитратом серебра по оригинальной методике, предложенной W.M. Howell, D.A. Black (1980) [11]. Реакция на сум- марные белки проводилась с использованием водного сулемового раствора бромфенолового синего [12].

С каждого препарата печени выполняли по 10 цифровых снимков случайно выбранных полей зрения при увеличении 400 (для препаратов с реакцией с водным сулемовым раствором бромфенолового синего) и 1000 (для препаратов, окрашенных нитратом серебра). В каждом снимке с реакцией с водным сулемовым раствором бромфенолового синего выполняли по 10 измерений оптической плотности гепатоцитов. В каждом снимке препаратов, окрашенных нитратом серебра, выполняли 10 подсчетов количества AgNOR и по 10 измерений суммарной площади AgNOR и ядра гепатоцитов, долю суммарной площади AgNOR от общей площади ядра гепатоцитов рассчитывали математически.

Определение оптической плотности и морфометрические исследования проводили с использованием программы Видео-Тест Морфология 5.1 для Windows.

Числовые данные обрабатывали с помощью однофакторного дисперсионного анализа и множественного сравнения Ньюмена – Кейлса в программе Primer of Biostatistics 4.03 для Windows, где n – объем выборки, M – среднее арифметическое выборки, m – стандартная ошибка среднего. Достоверными считали различия при р<0,05.

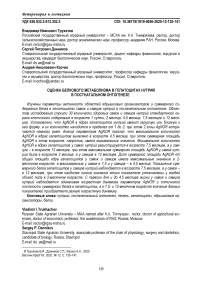

Результаты исследования и их обсуждение. AgNOR в ядрах гепатоцитов нутрий имеют округлую или близкую к ней форму (рис. 1), а их количество находится в пределах от 1 до 2, при этом 2 зоны AgNOR встречаются намного реже.

Числовые данные параметров активности AgNOR в ядрах гепатоцитов нутрий разного пола и возраста представлены в таблице 1.

Наибольшее количество AgNOR в ядрах гепатоцитов нутрий зарегистрировано в возрасте 4,5 месяцев, при этом у самцов значение этого показателя имеет достоверные различия с предыдущим возрастом (больше на 4,85 %), а у самок – с последующей возрастной группой (больше на 6,49 %). Между остальными возрастными группами, а также между самками и самцами одного возраста достоверных различий по количеству ОЯОР не выявлено.

Рис. 1. AgNOR в ядрах гепатоцитов самца нутрии в возрасте 12 месяцев (импрегнация серебром, ×1000)

Таблица 1

Параметры активности AgNOR в ядрах гепатоцитов нутрий разных половозрастных групп

|

Пол |

Возраст |

||||

|

1 сутки М±m |

2 месяца М±m |

4,5 месяца М±m |

7,5 месяца М±m |

12 месяцев М±m |

|

|

Количество AgNOR |

|||||

|

Самка (n=300) |

1,057±0,013 |

1,047±0,012 |

1,083±0,016 |

1,017±0,008* |

1,033±0,010 |

|

Самец (n=300) |

1,043±0,012 |

1,030±0,010 |

1,080±0,016* |

1,033±0,010 |

1,010±0,006 |

|

Суммарная площадь AgNOR, мкм2 |

|||||

|

Самка (n=300) |

3,015±0,035 |

3,177±0,033*# |

2,529±0,026*# |

2,761±0,036*# |

3,034±0,031* |

|

Самец (n=300) |

2,944±0,028 |

2,979±0,026 |

2,441±0,024* |

2,595±0,027* |

3,108±0,027* |

|

Доля суммарной площади AgNOR от общей площади ядра |

|||||

|

Самка (n=300) |

0,100±0,001 |

0,101±0,001# |

0,090±0,001*# |

0,086±0,001*# |

0,094±0,001* |

|

Самец (n=300) |

0,091±0,001 |

0,106±0,001* |

0,087±0,001* |

0,092±0,001* |

0,095±0,001* |

Здесь и далее: * – статистическая значимость различий с более ранней возрастной группой; # – у самок по сравнению с самцами одной возрастной группы.

При анализе суммарной площади AgNOR в ядрах гепатоцитов нутрий установлено, что с первого дня и до двухмесячного возраста значение этого показателя достоверно возрастает только у самцов нутрий на 5,37 %. С двух и до 4,5-месячного возраста суммарная площадь AgNOR в ядрах гепатоцитов у самок и самцов нутрий достоверно уменьшается на 25,62 и 22,04 % соответственно. В период с 4,5 и до 7,5 месяцев жизни значение исследуемого показателя достоверно возрастает у самок нутрий на

9,17 %, а у самцов – на 6,31 %. В возрасте двенадцати месяцев суммарная площадь AgNOR в ядрах гепатоцитов у самок и самцов нутрий продолжает увеличиваться на 9,88 и 19,74 % соответственно, по сравнению с предыдущим возрастом.

При сравнении суммарной площадь AgNOR в ядрах гепатоцитов нутрий между самками и самцами одного возраста достоверные различия установлены только в возрасте 2, 4,5 и 7,5 месяцев, при этом у самок значение данного показателя было больше, чем у самцов, на 6,65 %; 3,61 и 6,40 % соответственно.

Доля суммарной площади AgNOR от общей площади ядра гепатоцитов нутрий с первого дня и до двух месяцев жизни достоверно увеличивается только у самцов – на 16,48 %. В период с 2 и до 4,5 месяцев жизни значение этого показателя достоверно уменьшается у самок нутрий на 12,22 %, у самцов – на 21,84 %. С 4,5 и до 7,5месячного возраста доля суммарной площади AgNOR от общей площади ядра гепатоцитов у самок нутрий достоверно уменьшается на 4,65 %, а у самцов, напротив, увеличивается на 5,75 %. В возрасте 12 месяцев значение данного показателя как у самок, так и у самцов нутрий достоверно больше на 9,30 и 3,26 % соответственно, чем у особей 7,5-месячного возраста.

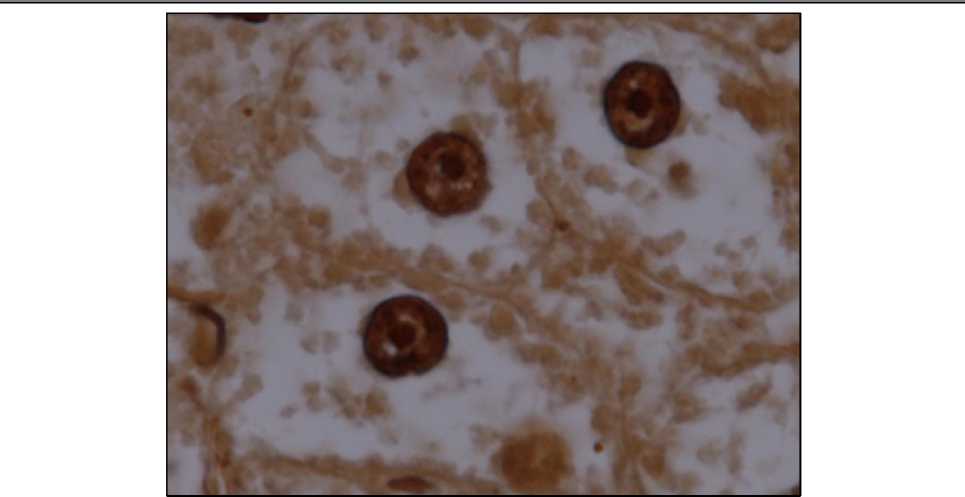

При анализе оптической плотности суммарного белка в гепатоцитах нутрий установлено (рис. 2, табл. 2), что с первого дня и до двух месяцев жизни значение данного показателя достоверно уменьшается – у самок на 19,48 %, а у самцов – на 9,33 %. С 2 до 4,5-месячного возраста оптическая плотность суммарного белка в гепатоцитах нутрий достоверно возрастает – у самок на 11,04 %, а у самцов – на 14,66 %. С 4,5 и до 7,5 месяцев жизни значение этого показателя достоверно возрастает только у самцов нутрий – на 9,88 %, а у самок остается неизменным. В возрасте 12 месяцев оптическая плотность суммарного белка в гепатоцитах у самок нутрий достоверно возрастает на 11,70 %, а у самцов, напротив, уменьшается на 15,95 % по сравнению с особями предыдущей возрастной группы.

Рис. 2. Гепатоциты самки нутрии в возрасте 4,5 месяцев (реакция на суммарные белки с водным сулемовым раствором бромфенолового синего, ×400)

Таблица 2

Оптическая плотность суммарного белка в гепатоцитах нутрий разных половозрастных групп, у.е.

|

Пол |

Возраст |

||||

|

1 сутки М±m |

2 месяца М±m |

4,5 месяца М±m |

7,5 месяцев М±m |

12 месяцев М±m |

|

|

Самка (n=300) |

0,184±0,002# |

0,154±0,001* |

0,171±0,001* |

0,171±0,001# |

0,191±0,002*# |

|

Самец (n=300) |

0,164±0,001 |

0,150±0,001* |

0,172±0,001* |

0,189±0,001* |

0,163±0,001* |

Между самками и самцами нутрий одного возраста достоверные различия оптической плотности суммарного белка выявлены только в возрасте одних суток, 7,5 месяцев и 12 месяцев. При этом в односуточном и двенадцатимесячном возрасте значение данного показателя достоверно выше у самок нутрий на 12,20 и 17,18 % соответственно, а в 7,5-месячном возрасте оптическая плотность суммарного белка в гепатоцитах нутрий достоверно выше у самцов на 10,53 %.

Из анализа полученных данных становится очевидно, что однодневный возраст нутрий характеризуется достаточно высокими значениями исследуемых показателей в гепатоцитах, что может свидетельствовать о достаточно активном клеточном метаболизме, вероятно, связанном с защитно-приспособительными реакциями в их организме после рождения.

Однако при достижении двухмесячного возраста оптическая плотность суммарного белка гепатоцитов демонстрирует значительное снижение по сравнению с однодневными особями, при этом суммарная площадь AgNOR и доля суммарной площади AgNOR от общей площади ядра, напротив, возрастают. Объяснением данной закономерности может быть формирование дефицита пластических компонентов, в частности белков, в гепатоцитах двухмесячных нутрий на фоне повышенной белково-синтетической функции гепатоцитов, что, на наш взгляд, связано с повышенной потребностью организма в белках и параллельным прекращением молочного вскармливания.

В 4,5-месячном возрасте у нутрий вновь регистрируется повышение оптической плотности суммарного белка и количества AgNOR, при этом суммарная площадь AgNOR и доли суммарной площади AgNOR от общей площади ядра значительно понижаются. Выявленная особенность может свидетельствовать об относительном уменьшении белково-синтетического потенциала гепатоцитов, связанных с изменениями в организме во время полового созревания.

7,5-месячный возраст нутрий сопровождается максимальным значением суммарного белка у самцов и минимальными количеством AgNOR и доли суммарной площади AgNOR от общей площади ядра у самок нутрий. Суммарная площадь AgNOR в данном возрасте как у самок, так и самцов начинает возрастать.

В 12-месячном возрасте наблюдается максимальное увеличение оптической плотности суммарного белка у самок и максимальная суммарная площадь AgNOR у самцов нутрий.

Изменения параметров AgNOR в ядрах и оптической плотности суммарного белка гепатоцитов у особей разного пола и одного возраста на поздних этапах постнатального онтогенеза (7,5 и 12 месяцев) наглядно демонстрируют появление разной возрастной динамики этих показателей. При этом на ранних этапах постнатального онтогенеза нутрий (одни сутки, два и четыре с половиной месяца) значения исследуемых показателей, несмотря на ряд достоверных половых различий, сохраняют на одинаковую возрастную динамику. Данная закономерность может быть доказательством того, что после полового созревания белковый метаболизм в гепатоцитах у нутрий имеет более существенные различия в своей скорости и направленности.

Выводы. AgNOR в ядрах гепатоцитов нутрий имеют округлую или близкую к ней форму, а их количество находится в пределах от 1 до 2, при этом 2 зоны AgNOR встречаются намного реже.

Анализ параметров AgNOR показал, что максимальное количество AgNOR в ядрах гепатоцитов выявлено в возрасте 4,5 месяцев, при этом суммарная площадь AgNOR в этом возрасте, напротив, имела минимальные значения. Минимальное количество AgNOR в ядрах гепатоцитов у самок нутрий регистрируется в возрасте 7,5 месяцев, а у самцов – в возрасте 12 месяцев, при этом максимальная суммарная площадь AgNOR у самок нутрий была в возрасте 2 месяца, а у самцов в 12 месяцев. Доля суммарной площади AgNOR от общей площади ядра гепатоцитов у самок и самцов имела максимальные значения в двухмесячном возрасте, а максимальные у самок в 7,5, у самцов – в 4,5 месяца.

Повышение суммарного белка гепатоцитов у самцов нутрий наблюдается в возрасте 7,5 месяцев, а у самок – в 12 месяцев, при этом наиболее низкие значения этого показателя установлены у особей обоего пола в двухмесячном возрасте.

С первого дня и до 4,5 месяцев жизни у самок и самцов нутрий наблюдается одинаковая возрастная динамика параметров AgNOR и оптической плотности суммарного белка в гепатоцитах, а в 7,5 и 12-месячном возрасте значения данных показателей приобретают разную возрастную динамику.

Ветеринария и зоотехния Литература

Список литературы Оценка белкового метаболизма в гепатоцитах нутрий в постнатальном онтогенезе

- Si-Tayeb K., Lemaigre F.P., Duncan S.A. Organogenesis and Development of the Liver // Developmental Cell. 2010. Vol. 18, № 2. P. 175-189.

- Kung J.W.C, Forbes S. J. Stem cells and liver repair // Current Opinion in Biotechnology. 2009. Vol. 20, № 5. P. 568-574.

- Mao S.A., Glorioso J.M., Nyberg S.L. Liver regeneration // Translational Research. 2014. Vol. 163, № 4. P. 352-362.

- Zhou Z., Xu M.J., Gao B. Hepatocytes: a key cell type for innate immunity // Cellular and Molecular Immunology. 2016. Vol. 13, № 3. Р. 301-315.

- Mays P.K., McAnulty R.J., Laurent G.J. Agerelated changes in rates of protein synthesis and degradation in rat tissues // Mechanisms of Ageing and Development. 1991. Vol. 59, № 3. P. 229-241.

- Tipton K.D. Gender differences in protein metabolism // Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2001. Vol. 4(6). P. 493-498.

- Protein synthesis and quality control in aging / Anisimova A.S, Alexandrov A.I., Makarova N.E., Gladyshev V.N., Dmitriev S.E. // Aging (Albany NY). 2018. Vol. 10, № 12. P. 4269-4288.

- Cooper G.M. The Cell. A Molecular approach. 2nd ed. Sunderland (MA): Sinauer Associates, 2000. 625 p.

- Nucleolar organizer regions: their significance in protein synthesis and consequent release of factors that attract immature lymphocytes in different types of thymic epitheliocytes and in different stages of thymic development / N. Papadopoulos, A. Kotini, M. Lambropoulou, D. Tamiolakis // Clinical and experimental obstetrics and gynecology. 2002. Vol. 29, № 1. P. 57-61.

- Кладовщиков В.Ф. Кормление нутрий // Кролиководство и звероводство. 1998. № 3. С. 29-31.

- Howell W.M., Black D.A. Controlled silver-staining of nucleolus organizer regions with a protective colloidal developer: a 1-step method. Experientia. 1980. Vol. 36, № 8. P. 1014-1015.

- Hornatowska J. Visualisation of pectins and proteins by microscopy. STFI-Packforsk report No. 87/2005. 22 pp.