Оценка биологического качества органического вещества в структурных агрегатах чернозема выщелоченного в условиях минимизации обработки

Автор: Белоусов Александр Анатольевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 4, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - оценить биологическое качество структурных агрегатов чернозема выщелоченного в условиях минимизации обработки. Исследования проведены в Красноярском природном округе на земельных площадях СПК «Шилинское» Сухобузимского района (56°57' с.ш., 93°76' в.д.). Влияние способов обработки почвы на биологическое качество структурных агрегатов изучали в 2014 г. В пределах производственных посевов были выделены реперные участки площадью 500 м2. С каждого из них отбирали почвенные образцы из слоев 0-5 и 5-20 см методом змейки. Объем выборки (n=15) рассчитывали исходя из определенной до проведения опыта величины варьирования почвенного плодородия. Объект исследований - чернозем выщелоченный многогумусный мощный легкоглинистый на коричневой глине. Размеры структурных агрегатов, отобранных для исследования: >10, 10-7, 7-5, 5-3, 3-2, 2-1 и

Биологическое качество органического вещества, структурные агрегаты почвы, минимизация обработки, органическое вещество, почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/140294677

IDR: 140294677 | УДК: 631.45 | DOI: 10.36718/1819-4036-2022-4-37-43

Текст научной статьи Оценка биологического качества органического вещества в структурных агрегатах чернозема выщелоченного в условиях минимизации обработки

Введение. Особая роль в повышении эффективного плодородия пахотных почв отводится лабильной и трансформируемой части органического вещества почвы, так как она непосредственно участвует в обеспечении растений элементами питания и в процессах образования агрономически ценной структуры почвы, определяющей физические условия почвенного плодородия [1–4]. В настоящее время исследователи проявляют большой интерес к проблеме физической стабилизации органического углерода (С орг ) в почве, выявлению взаимосвязей между органическими компонентами почвы и агрегацией ее твердой фазы. Органическое вещество служит связующим материалом и ядром формирующихся агрегатов, а сами агрегаты считаются основным местом аккумуляции С орг в почве [4, 5]. Чрезвычайно важны также биологические функции органического вещества почвы. Поэтому наряду с физическими и химическими свойствами органического вещества следует рассматривать и его биологическое качество [6– 10]. Основным критерием биологического качества органических веществ является эффективность их минерализации, которая оценивается по интенсивности образования С-СО 2 .

Цель исследования – оценить биологическое качество почвенных агрегатов разного размера в слоях 0–5 и 5–20 см чернозема выщелоченного в условиях минимизации обработки.

Объекты и методы. Экспериментальные исследования проведены в Красноярском природном округе на земельных площадях СПК «Ши-линское» Сухобузимского района. Влияние способов обработки почвы на биологическое качество структурных агрегатов изучали в 2014 г. В пределах производственных посевов были выделены реперные участки площадью 500 м2. С каждого из них отбирали почвенные образцы из слоев 0–5 и 5–20 см методом змейки. Объем выборки (n = 15) рассчитывали исходя из определенной до проведения опыта величины варьирования почвенного плодородия. Объект исследований – чернозем выщелоченный многогумусный мощный легкоглинистый на коричневой глине. Рельеф участка выровнен, с микрозападинами. Почвенный покров опытного стационара характеризовался высоким содержанием гумуса (8,9 %), близкой к нейтральной величиной рН водной вытяжки (6,8), высокими значениями суммы обменных оснований (60 ммоль/100 г почвы) и степени насыщенности основаниями (99 %).

Схема полевого опыта представлена следующими вариантами: 1) отвальная вспашка; 2) минимальная обработка; 3) нулевая обработка (прямой посев). Отвальную основную обработку осуществляли на глубину 20–22 см, посев яровой пшеницы проводили комбинированным агрегатом – стерневой сеялкой СС-6 с одновременным припосевным внесением нитроаммофоски. Минимальную обработку почвы проводили дисковыми горизонтальными сошниками на глубину 4–5 см и посев яровой пшеницы с помощью посевного комплекса СКС-3,2 с одновременным внесением нитроаммофоски. Нулевая технология заключалась в трехкратной обработке баковой смесью из гербицидов «Топик» и «Ковбой», фунгицида «Альто Супер» и инсектицида «Карате». Посев проводился комбинированным агрегатом СС-6 без предварительной подготовки почвы с механическим высевом семян. Оценку биологического качества органического вещества почвы осуществляли по В.М. Семенову [6]. Навески почв (50 г) каждой структурно-агрегатной фракции воздушно-сухой массы помещали в специальные емкости, конструкция которых позволяет улавливать СО2 щелочью при постоянном и естественном газообмене между почвой и атмосферой в течение инкубации. Добавляли по 20 мл дистиллированной воды и устанавливали приемники, содержащие 0,1 н. раствор NaOH. В начале опыта выделяющийся из почвы С-СО2 учитывали с экспозицией 1 сутки, а впоследствии через каждые 1, 3 или 5 сут. Количество поглощаемого щелочью С-CO2 определяли титрованием 0,2 н. HCl. Продолжительность инкубации – 10 сут (оперативная диагностика). Химические и физико-химические показатели определены по Л.А. Воробьевой [11]. Почвенные образцы, отобранные из слоев 0–5 и 5–20 см, просеивали при естественной влажности по методу Н.И. Савви-нова. Размеры структурных агрегатов, отобранных для исследования: > 10, 10–7, 7–5, 5–3, 3–2, 2–1 и < 1 мм.

Повторность – трехкратная. Температура воздуха в течение всего периода наблюдений составляла 22±1 °С. Устанавливали скорость продуцирования и кумулятивное количество (нарастающим итогом) выделившегося С-СО2 в разные промежутки с начала инкубации. Статисти- ческий анализ данных проводился с использованием пакета программ MS Excel.

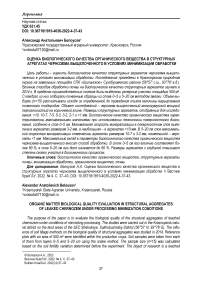

Результаты и их обсуждение. Свое внимание сосредоточили на одном из основных критериев биологического качества органического вещества почвы – интенсивности образования C-CO 2 . В предложенном В.М. Семеновым и др. [6] методе оценки первые 1–2 недели измерений являются оперативной диагностикой качества органического вещества. Авторы утверждают, что скорость продуцирования углекислого газа разными структурными отдельностями почвы на протяжении их инкубации дает представление о доступности почвенным микроорганизмам физически защищенного органического вещества. Причем кумулятивное его количество свидетельствует о запасах в почве потенциально минерализуемого органического вещества. Информация, представленная на рисунке 1, демонстрирует наиболее высокую обогащенность легкоминерализуемым органическим веществом верхнего 0–5 см слоя почвы в условиях минимальной обработки. Здесь же наблюдались более достоверные различия между фракциями агрегатов по уровню продукции С-СО 2 .

А Б В

*- здесь и далее

----->10 --- —10-7 —-*—-7-5 ^^^—5-3

—■—3-2 — • 2-1 —^—<1

Рис. 1. .Динамика кумулятивного продуцирования С-СО 2 структурными агрегатами в слое 0–5 см при отвальной (А), минимальной (Б) и нулевой (В) обработках (сроки – дни экспериментов)

При прямом посеве в верхнем слое сосредоточивались растительные остатки с широким отношением C:N, содержащие в том числе и растворимые фракции лигнина, целлюлозы и полифенолов [3]. Как следствие, скорость продуцирования в почве данного варианта проходила медленней. Весьма вероятно, что физическое предохранение органического вещества в макроагрегатах обеспечивалось уменьшением диффузии кислорода внутрь педа, пространственным разделением мест обитания микроорганизмов и микрофауны [4]. Оценивая минерали-зационную способность структурных фракций на разных фонах обработки, выделим основные закономерности (табл. 1).

Таблица 1

Интенсивность продуцирования СО 2 структурными агрегатами в слое 0–5 см, мг/100 г

|

Размер агрегатов, мм |

Отвальная |

Минимальная |

Нулевая |

||||||||||||

|

Срок инкубации, сут |

|||||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

>10 |

63 |

61 |

55 |

99 |

59 |

– |

105 |

127 |

31 |

36 |

61 |

72 |

100 |

63 |

92 |

|

10-7 |

70 |

63 |

59 |

97 |

59 |

133 |

99 |

119 |

22 |

33 |

70 |

62 |

99 |

65 |

94 |

|

7-5 |

70 |

58 |

57 |

96 |

55 |

121 |

91 |

118 |

23 |

35 |

63 |

64 |

101 |

60 |

93 |

|

5-3 |

67 |

58 |

55 |

93 |

50 |

117 |

95 |

119 |

24 |

31 |

62 |

75 |

99 |

57 |

89 |

|

3-2 |

61 |

51 |

51 |

89 |

50 |

125 |

95 |

109 |

21 |

29 |

60 |

54 |

101 |

59 |

87 |

|

2-1 |

67 |

56 |

57 |

97 |

55 |

142 |

96 |

109 |

26 |

36 |

68 |

59 |

97 |

62 |

90 |

|

<1 |

70 |

61 |

53 |

93 |

53 |

126 |

95 |

111 |

26 |

32 |

65 |

67 |

97 |

61 |

91 |

|

НСР 05 |

* |

7 |

* |

* |

* |

8 |

5 |

* |

* |

* |

* |

* |

* |

* |

* |

* p > 0,05.

Использование поверхностного дискования обусловило существенные отличия между агрегатами по интенсивности продуцирования углекислоты в начальные периоды инкубации. На наш взгляд, это связано с размерами агрегатов и, соответственно, с уровнем пространственной недосягаемости разлагаемого субстрата микроорганизмами. Например, минимальное кумулятивное количество выделяющегося С-СО 2 выявлено в агрегатах размером 3-2 мм, а наибольшее в агрегатах >10 мм. Вероятно, между крупными отдельностями локализовывались более крупные поры и органическое вещество, находящееся на периферии таких агрегатов, становилось легкодоступным для диффузии

Таблица 2

Оценка вклада факторов в изменение биологического качества органического вещества чернозема выщелоченного, 0–5 см

|

Факторы |

ПСВ, % |

|

1. Варианты (размер агрегатов) |

2 |

|

2. Способ обработки |

92 |

|

3. Взаимодействие |

1 |

|

4. Ошибка |

5 |

По нашему мнению, обработка существенно преобразовывала качественный состав органического вещества структурных педов вне зависимости от их размера. Вероятно, технология неглубокого дискования с оставлением стерни на поверхности способствовала, с одной стороны, обогащению почвы кислородом, с другой – кислорода, что приводило к усилению процессов окисления. В агрегатах 2-1 и <1 мм скорость минерализации была выше, чем 3-2 мм, что обусловлено большей удельной поверхностью первых, а следовательно, повышенной адсорбцией микроорганизмов. На фоне применения отвальной и нулевой обработок структурные агрегаты почвы существенно не отличались по скорости продуцирования углекислого газа.

Анализ степени влияния исследуемых факторов (ПСВ – показатель силы влияния) на ми-нерализационную активность почвы показал, что статистически значимый вклад вносил способ обработки почвы (табл. 2).

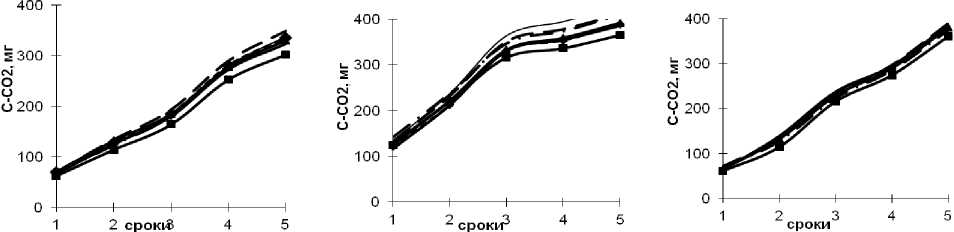

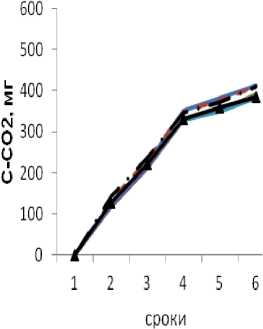

концентрированию лабильного органического вещества в периферийной части агрегатов. В слое 5–20 мы наблюдали существенные различия в интенсивности продуцирования углекислого газа в сравниваемых технологиях обработки (рис. 2).

А

Б

Рис. 2. Динамика кумулятивного продуцирования С-СО 2 структурными агрегатами в слое 5–20 см при отвальной (А), минимальной (Б) и нулевой (В) обработках (сроки – дни экспериментов)

Интенсивность образования углекислого газа была максимальна в структурных агрегатах при использовании отвальной обработки. При использовании минимальных обработок параметры биологического качества органического ве- щества между структурными агрегатами не имели существенных различий, тогда как применение отвального плуга существенно влияло на их минерализационную активность (табл. 3).

Таблица 3

|

Размер агрегатов, мм |

Отвальная |

Минимальная |

Нулевая |

||||||||||||

|

Срок, сут |

|||||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

>10 |

150 |

91 |

141 |

35 |

35 |

– |

105 |

127 |

30 |

30 |

51 |

59 |

83 |

53 |

77 |

|

10-7 |

169 |

131 |

160 |

73 |

56 |

133 |

99 |

118 |

27 |

33 |

58 |

51 |

83 |

54 |

78 |

|

7-5 |

162 |

77 |

115 |

52 |

42 |

121 |

91 |

118 |

22 |

41 |

53 |

46 |

84 |

50 |

77 |

|

5-3 |

145 |

83 |

148 |

45 |

45 |

117 |

95 |

119 |

24 |

34 |

52 |

68 |

83 |

48 |

74 |

|

3-2 |

170 |

51 |

131 |

63 |

8 |

125 |

95 |

108 |

20 |

33 |

50 |

47 |

84 |

49 |

72 |

|

2-1 |

150 |

73 |

155 |

47 |

9 |

142 |

96 |

109 |

26 |

37 |

56 |

49 |

80 |

52 |

75 |

|

<1 |

91 |

16 |

101 |

28 |

7 |

126 |

95 |

111 |

26 |

26 |

54 |

49 |

80 |

51 |

75 |

|

НСР 05 |

18 |

23 |

34 |

27 |

15 |

10 |

6 |

* |

* |

5 |

* |

6 |

* |

* |

* |

* p > 0,05.

Интенсивность продуцирования СО 2 структурными агрегатами в слое 5–20 см, мг/100 г

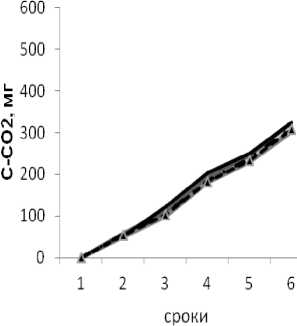

Выявлено, что наибольшей скоростью минерализации отмечались агрегаты размером 10-7 и 3-2 мм, наименьшей – агрегаты <1 мм. По аналогии с почвенным слоем 0–5 см анализ степени влияния исследуемых факторов на ми- нерализационную активность почвы слоя 5– 20 см показал значимый вклад «способа обработки почвы» в параметры биологического качества органического качества (табл. 4).

Таблица 4

Оценка вклада факторов в изменение биологического качества органического вещества чернозема выщелоченного, 5–20 см (июль 2014 г.)

|

Факторы |

ПСВ, % |

|

1. Варианты (размер агрегатов) |

10 |

|

2. Способ обработки |

64 |

|

3. Взаимодействие |

16 |

|

4. Ошибка |

10 |

Таким образом, в слоях 0–5 см влияние «способа обработки почвы» составляло более 80 %, а на глубине 5–20 доля воздействия фактора снижалась до 60 %. Размеры агрегатов, напротив, с глубиной повышали степень своего участия в биохимических процессах.

Заключение

-

1. В условиях минимальной обработки структурные агрегаты чернозема выщелоченного в целом демонстрируют высокое биологическое качество органического вещества изученных слоев почвы по данным оперативной диагностики.

-

2. Наибольшей скоростью минерализации органического вещества в условиях минимальной обработки характеризовался поверхностный слой почвы.

-

3. Максимальная интенсивность образования углекислоты выявлена в структурных фракциях почвы на разных фонах обработках в агрегатах размером 10-7 и 7-5 мм.

Список литературы Оценка биологического качества органического вещества в структурных агрегатах чернозема выщелоченного в условиях минимизации обработки

- Белоусов A.A., Белоусова Е.Н. Влияние структурного состава почвы и агрохимикатов на содержание С микробной биомассы // Вестник Бурятской сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. 2013. № 2(31). С. 25-31.

- Белоусов A.A., Белоусова Е.Н. Сезонная динамика водорастворимого органического вещества чернозема выщелоченного в условиях почвозащитных технологий // Вестник КрасГАУ. 2017. № 9(132). С. 134-139.

- Чупрова В.В., Белоусов A.A., Едимеи-чев Ю.Ф. Влияние агрогенных воздействий на трансформацию легкоминерализуемого органического вещества в черноземах Красноярской лесостепи // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2005. № 1(155). С. 3-8.

- Семенов В.М., Иванникова Л.А., Семенова Н.А. и др. Минерализация органического вещества в разных по размеру агрегатных фракциях почвы // Почвоведение. 2010. № 2. С. 157-165.

- Семенова В.М., Лебедева Т.Н., Паутова Н.Б. и др. Взаимосвязь размера агрегатов, содержания дисперсного органического вещества и разложения растительных остатков в почве // Почвоведение. 2020. № 4. С. 430-443.

- Семенов В.М., Иванникова Л.А., Кузнецова Т.В. Лабораторная диагностика биологического качества органического вещества почвы // Методы исследований органического вещества почв. Владимир: ВНИПТИОУ, 2005. С. 214-230.

- Semenov V.M., Zhuravlev N.S., Tulina A.S. Mineralization of organic matter in gray forest soil and typical chernozem with degraded structure due to physical impacts // Eurasian Soil Science. 2015. Т. 48. № 10. P. 1136-1148.

- Семенов В.М., Когут Б.М., Зинякова Н.Б. и др. Биологически активное органическое вещество в почвах европейской части России // Почвоведение. 2018. № 4. С. 457-472.

- Семенов В.М., Лебедева Т.Н., Паутова Н.Б. Дисперсное органическое вещество в необрабатываемых и пахотных почвах // Почвоведение. 2019. № 4. С. 440-450.

- Семенов В.М., Паутова Н.Б., Лебедева Т.Н. и др. Разложение растительных остатков и формирование активного органического вещества в почве инкубационных экспериментов // Почвоведение. 2019. № 10. С. 11721184.

- Воробьева Л.А. Теория и практика химического анализа почв. M.: ГЕОС, 2006. 400 с.