Оценка доступности радиоизлучений тропосферных станций средствам мониторинга

Автор: Снежко В.К., Якушенко С.А., Егрушев В.Е., Веркин С.С., Антонов В.В., Чеканова Е.В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 1-2 (88), 2024 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются возможности доступности радиоизлучения тропосферной станции приемным средствам мониторинга для выделения демаскирующих параметров. Приведены методика оценки и результаты расчетов на основе вероятностного подхода. Результаты могут найти применение при построении тропосферных радиорелейных линий связи в условиях ведения электромагнитного радиомониторинга.

Тропосферная станция, средства радиомониторинга, вероятность успешного мониторинга

Короткий адрес: https://sciup.org/170203166

IDR: 170203166 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-1-2-207-212

Текст научной статьи Оценка доступности радиоизлучений тропосферных станций средствам мониторинга

Тропосферная связь применяются достаточно широко в самых разных сетях связи. Это объясняется её главным достоинством: обеспечение прямой высокоскоростной радиосвязи между узлами связи на большие расстояния - до 200 км и более [1, 2]. Опыт локальных конфликтов убеждает, что в настоящее время тропосферные линии специального назначения будут функционировать в условиях активного деструктивного воздействия средств электромагнитной войны [3]. Для целенаправленного воздействия необходимо провести предварительный радиомониторинг радиолиний для выделения отличительных (демаскирующих) признаков каждой линий. Организация и планирование тропосферной связи в этих условиях требуют количественной оценки возможностей средств мониторинга по выявлению демаскирующих параметров тропосферных станций (ТРС) и на основе этого принятия специальных мер в зависимости от поставленных задач (определения местоположения, радиоподавления, защиты и т.п.).

Данная работа направлена на решение этих вопросов. Для этого в работе предложена методика оценки доступности радиоизлучений средствам мониторинга и проведен ее расчет. Поэтому представленные материалы в работе носят актуальных характер. В основу методики и количественных оценок в работе положен расчёт надёжности приема сигнала ТРС приёмником мониторинга технической радиоразведки (ТР). Перейдём к их рассмотрению.

Методика расчёта успешного мониторинга электромагнитной доступности тропосферных станций

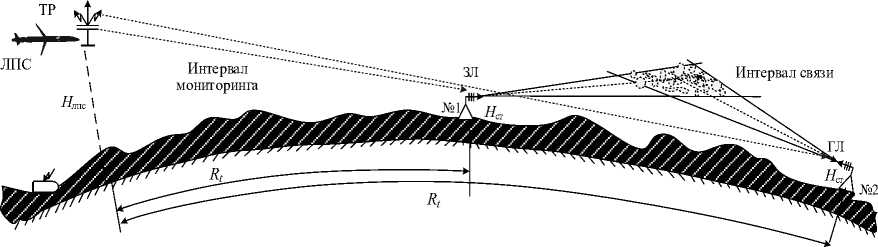

На рисунке 1 схематично представлен интервал (радиолиния) тропосферной связи и интервал (радиолиния) мониторинга радиоизлучений средствами ТР.

Рис. 1. Вариант искусственного радиоэлектронного подавления радиолинии тропосферной связи

Особенность мониторинга ТРС средствами ТР является то, что он ведется в основном с летно-подъемных средств (ЛПС). Одной из характеристик является надёжность мониторинга сигнала ТРС. Вычисляемым параметром надёжности яв- где Pc = Pпд + Gпд(ф) — мощность сигнала, излучаемого антенной ТРС в направление ф ТР, дБ; WЕр — суммарное затухание сигнала в направлении средств ТР, дБ; Kу — коэффициент уменьшения излучаемой мощности сигнала ТРС Pc или ухудшения чувствительности приёмника ТР, дБ; Pпр.р — требуемый для успешного мониторинга уровень сигнала на входе приемника ТР, дБ; Gпд(ф) — коэффициент усиления антенны приемника по рассматриваемому азимуту, дБ.

Вероятностный характер уравнения (1) определяет Gпд(ф), имеющая различные средние значения в зависимости от ляется pp - вероятность успешного мониторинга параметров ТРС, необходимой для принятия решения, которое определены средствами ТР.

При определении вероятности p р воспользуемся выражением [4, 6]

p р = f(P c — W Е р — K у ^ P пр.р ),

направления на ТР. Как известно [5], значения коэффициента усиления параболических антенн распределены по логариф-мически-нормальному закону с параметром ст a = 4 дБ.

При сравнительной оценке мониторинга ТРС, использующих различные типы антенн, целесообразно считать направление в сторону средств ТР равновероятными событиями с любого направления в горизонтальной плоскости или в любом другом секторе этой плоскости. Тогда вероятность ведения мониторинга из сектора Аф° будет равна Аф° /360. Отсюда полная вероятность мониторинга ТР будет равна:

N

Р p = Р гл Р p гл + £ P ^Ф i P = 1

p |АФ i

где pгл — вероятность того, что главный лепесток антенны ТРС направлен в сторону приемника ТР; pАфi — вероятность того, что антенна ТРС будет находиться под углом ф к приемнику ТР по отношению к главному лепестку диаграммы направленности антенны (ДНА), т. е. в секторе Афi; pр|гл, pр|Афi — вероятности успешного мони торинга ТРС; N — количество оставшихся участков (секторов мониторинга) без сектора главного лепестка ДНА.

Поскольку единственная случайная величина в (1) G пд ( ф ) распределена по логарифмически — нормальному закону, вероятность успешного мониторинга ТРС в некотором секторе Аф i будет равна:

где

p p| Д Ф 1

0,5 + Фо ( x ), если x > 0,5

0,5 - Фо ( x ), е сли x < 0,5

1 x - t2Ф (x) = — [ e 2 dt

n 0 .

;

-

-P + Гр(Аф)-^у -К 1

-

_ пр P L c^ Ф i' 1 пр У J

° a

;

P с ( Дф i ) - средняя мощность сигнала, излучаемого ТРС в секторе Дф i ; о а - дисперсия коэффициента усиления антенн ТРС в зоне вне главного лепестка.

Необходимо отметить, что P c зависит только от Дф i и не зависит от дисперсии о а . При определении p p исходят из того, что в заданном диапазоне функционирует только одна рассматриваемая ТРС и приемник мониторинга. Такое предположение позволяет не только прогнозировать возможность мониторинга радиоизлучений средствами ТР, но и разработать ряд организационных и технических мероприятий по ее повышению и проверить их эффективность. Однако, такой подход дает лишь максимальную оценку значения p p так как не учитывает маскирующего влияния других ТРС, работающих в этом же диапазоне.

Предложенная методика позволяет оценить возможности мониторинга ТРС специального назначения. Здесь необходимо определиться, что считать успешным мониторингом ТРС. По аналогии с помехозащищённостью будем считать, мониторинг успешный, если pp > 0,95. Тогда неуспешный мониторинг ТРС или показатель ее защищенности от мониторинга можно записать pз = 1 – pp. (6)

По данной методике проведены расчёты вероятности мониторинга ТРС на примере гипотетической ТРС и средств мониторинга ТР.

Исходные данные для расчета

-

1. Энергетика линии (энергетический потенциал и его составляющие): мощность

-

2. Рабочая частота 5000 МГц (длина волны 6 cм).

-

3. Высота антенны ТРС 4 м.

-

4. Дальность связи определяется расчётом, выбираем условную стандартную дальность 150 км.

-

5. Высота полёта ЛПС технической разведки 10 км.

-

6. Средняя пороговая чувствительность приемника ТР P рч р = –145 дБВт.

-

7. Коэффициент усиления антенны приемника ТР G пр р =15 дБ.

передатчика Р пд = 300 Вт, что соответствует 24,77 дБВт; затухание фидера W ф пд = W ф пр = 2 дБ; коэффициент усиления антенны G пд = G пр = 39 дБ; пороговая чувствительность приёмника ТР P рч = – 135 дБВт; эксплуатационный запас Д Р экспл = 2 дБ. Тогда энергетический потенциал

M эп = Р пд + G пд – W ф пд – W ф пр – G пр –

Р рч — Д Р экспл =

=24,77 + 39 – 2 – 2 + 39 – (–135 дБВт) – 2 = 231,77 дБ.

Результаты расчётов успешного мониторинга ТРС

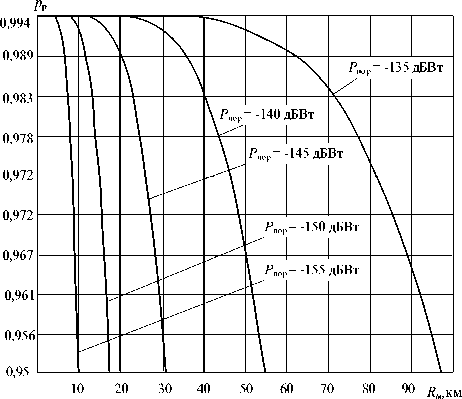

Расчёты выполнены при мониторинге ТРС по боковому лепестку, так как это наиболее вероятно, учитывая, что антенна ТРС имеет очень узкую ДНА, порядка 2 градуса. Случай мониторинга рассматривался в условиях свободного пространства, затухание за счет рельефа W p = 0. Переменной является дальность мониторинга R м , параметром – пороговая чувствительность приёмника ТР (-135,

-140,145,-150,-155 дБВт), который зависит, в основном, от скорости передачи информации в радиолинии (полосы пропускания приемника)

P пор = h 2 n ш k T Δ f , (8)

где h 2 – требуемое отношение сигнал шум на входе приёмника ТР; n ш – коэффициент шума приёмника ТР; k – постоянная Больцмана; T – абсолютная температура (Т = 290 K); Δ f – полоса пропускания приёмника ТР.

Принимаем, что пороговая чувствительность приемника ТР не хуже, чем у приёмника ТРС ( n ш = 2 дБ), тогда на скорости 480 кбит/с (57 дБ) она равна в дБ:

P пор = 10 + 2 – 204 + 57 = –135 дБВт.

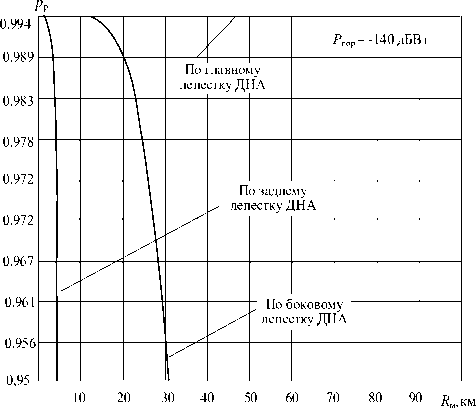

Результаты расчетов представлены на графиках рисунках 2 –3.

Анализ результатов расчёта

Из рисунка 2 более представлены возможности средств ТР по мониторингу ТРС в зависимости от дальности мониторинга и чувствительности приемника ТР. Из рисунка видно, что требуемая величина ве- роятности мониторинга 0,95 по боковому лепестку ДНА ТРС достигается на дальностях от 10 до 98 км в зависимости от чувствительности приемника ТР (скорости передачи информации в радиолинии). Причем она определяется не энергетикой, а высотой полёта ЛПС, т.е. дальностью прямой видимости на интервале мониторинга.

Анализ результатов исследования на рисунке 3 показывает, что средства ТР имеют слабые возможности мониторинга ТРС по заднему лепестку ДНА, т. к. дальность составляет всего 10 км. По главному лепестку ДНА станции возможности средств ТР по успешному мониторингу простираются на дальность прямой видимости, которая для данного случая составляет 420 км. Однако, вероятность такого события очень низка р гл = 2/360 = 0,0056, что практически невозможно.

Рис. 2. Зависимость вероятности успешного мониторинга по боковому лепестку антенны ТРС от дальности полёта ЛПС и пороговой чувствительности приемника ТР

Рис. 3. Зависимость вероятности успешного мониторинга по заднему, боковому, главному лепестку антенны ТРС от дальности полёта самолёта при пороговой чувствительности приёмника ТР -145 дБВт.

Заключение

Главный вывод из проделанных расче- тов заключается в том, что в отличие от аналогичных средств радиосети, ТРС энергетически доступы средствам ТР для мониторинга их параметров. Это определяется природой тропосферной связи, что связано с большими затуханиями сигнала на интервалах тропосферной связи, для компенсации которых требуются большая энергетика. Это объективная реальность и

Для защиты радиоизлучений от перехвата необходимо принимать меры защи- ты, которые являются предметом дальнейших исследований.

Методика расчёта и полученные количественные результаты могут найти применение при организации и построении тропосферных радиорелейных линий связи в условиях ведения электромагнитного радиомониторинга.

ее необходимо учитывать.

Список литературы Оценка доступности радиоизлучений тропосферных станций средствам мониторинга

- Военные системы радиорелейной и тропосферной связи / Е.А. Волков, В.В. Куликов, В.И. Булыч, В.В. Игнатов; Под ред. Е.А. Волкова. - Л.: ВАС, 1982. - 404 с.

- Якушенко С.А., Бондаренко С.А., Бурлаков С.О. Цифровые радиорелейные станции: учеб. пособие для вузов связи. - СПб: ВАС, 2011. - 336 с.

- Михайлов. Р.Л. Радиоэлектронная борьба в Вооружённых силах США: военно-теоретический труд. - СПб.: Наукоёмкие технологии, 2018. - 131 с.

- Методика расчёта радиорелейных и тропосферных линий при планировании их развёртывания. Уч. пос. / Е.А. Волков, В.В. Куликов. - Ленинград. ВАС, 1987.

- Отчет 391 МККР. Документы XI пленарной ассамблеи. Осло, 1966, том IV часть 2. - М.: Связь, 1969.

- Волков Е.А., Куликов В.В., Бурьянов О.Н. Методика расчёта военных радиорелейных и тропосферных линий связи с аналоговыми и цифровыми сигналами при планировании их развёртывания. - Л.: ВАС, 1993.