Оценка физического развития и функционального состояния обучающихся

Автор: Хорольская Е.Н., Артищева Е.С., Погребняк Т.А., Комарова М.Н., Сушкова Д.Н.

Статья в выпуске: 4 т.256, 2023 года.

Бесплатный доступ

В работе представлена оценка физиологического статуса и уровня текущей адаптации первокурсниц на начальном этапе обучения медицинского колледжа НИУ «БелГУ» на основе соматометрических и физиометрических показателей. Включение выпускников школ в процесс среднего профессионального образования сопряжено с появлением новых требований среды обучения к психо-функциональному статусу первокурсника, которые непосредственно зависят от его способности адаптироваться к новым условиям без ухудшения самочувствия и состояния здоровья. Переход школьников в статус студентов связан со сменой социальных условий жизнедеятельности и включением их в иную форму организации учебной деятельности с необходимостью проявления самостоятельности, к которой многие из них не адаптированы.

Физическое развитие, функциональный статус, адаптация, сердечно-сосудистая система, функциональные возможности

Короткий адрес: https://sciup.org/142239425

IDR: 142239425 | УДК: 611.1/551.521 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_4_256_301

Текст научной статьи Оценка физического развития и функционального состояния обучающихся

Проблема формирования, сохранения и укрепления здоровья студентов в период обучения становится все более актуальной. Целенаправленное влияние на здоровье и физическое развитие студентов оказывают следующие факторы: правильная организация процесса физического воспитания, мотивация к учебе, здоровье студентов и процесс адаптации к новым условиям обучения. Переход выпускников школ на ступень среднего профессионального образования сопровождается появлением новых требований к условиям обучения, тем самым оказывая влияние на психофункциональный статус первокурсников и способность адаптации к новым условиям без ухудшения самочувствия и состояния здоровья. [1, 2, 8]. Переход школьников в статус студентов связан со сменой социальных условий жизнедеятельности и включением их в иную форму организации учебной деятельности с необходимостью проявления самостоятельности, к которой многие из них не адаптированы. Соответственно, это вызывает эмоциональное напряжение с развитием выраженного стресс-состояния и даже срыва механизмов адаптации студентов на начальном этапе обучения [10, 3, 9]. По данным литературы, в период сессии почти в 2 раза возрастает процент лиц с тахикардией и артериальной гипертензией, срывом механизмов адаптации за счет чрезмерной активации симпатоадреналовой системы [1, 6, 5]. Это снижает активность механизмов адаптации и успешность обучения студенток [6, 2, 8]. Физиологические параметры кардиореспираторной системы в любой момент времени объективно отражают её функциональный статус, физическую работоспособность и выносливость [10, 4, 9].

Цель исследования: оценить физиологический статус и уровень текущей адаптации по соматометрическим и физиометрическим показателям у первокурсниц на начальном этапе обучения в медицинском колледже НИУ «БелГУ» (г. Белгорода).

Материал и методы исследований.

В сентябре месяце на начальном этапе обучения в исследовании добровольно участвовали 28 студенток в возрасте 15-16 лет, которые в период его проведения были условно здоровы и дали согласие на участие в данном исследовании. Девушек изначально информировали о цели, задачах и методах планируемого эксперимента.

На первом этапе исследования у студенток определяли и оценивали индивидуальный уровень физического развития и соответствующий ему уровень соматического здоровья по индивидуальным значениям показателей соматометрии: длины (см) и массы (кг) тела, окружности грудной клетки (ОГК, см), рассчитали индексы Кетле и Пинье [6, 2, 8]. По значениям параметров соматометрии у каждой студентки оценивали темп и пропорциональность физического развития организма, уровень его соматического здоровья. Оценивали индивидуальные значения УФС с учетом следующих критериев: средний – 0,366-

0,475; ниже среднего – 0,261-0,365; выше среднего – 0,476-0,575; низкий – 0,1750,260; высокий – 0,576 и более по формуле: [7, 8].

УФС =

700 - 3 • ЧСС - 2,5 • АД • ср . - 2,7 • возраст + 0,28 • вес

350 - 2,6 • возраст + 0,21 • рост

На следующем этапе оценивался уровень реактивности кардиореспираторной системы девушек, направленность и степень изменения её физиологических показателей, активность механизмов нервно-гуморальной регуляции в физиологических условиях и при дозированных физических нагрузках с последующим определением времени на их восстановление к исходному уровню [8, 10].

Анализировали и оценивали параметры основных гемодинамических показателей: частоты сердечных сокращений – ЧСС (мин-1); компонентов артериального давления (АД мм рт. ст.) – систолического (АДс), диастолического (АДд) и пульсового (ПД) на индивидуальном и групповом уровнях по возрастно-половым нормативным значениям центильных таблиц [10, 4, 7]. Рассчитывали показатель реакции (ПР) сердечно-сосудистой системы на задержку дыхания по формуле: ПР = ЧСС1 / ЧСС2, где значение ЧСС1 определяли у студенток до нагрузки, а ЧСС2 – после нагрузки. Оценивая результаты пробы, учитывали, что значение ПР> 1,2 свидетельствует о снижении кардиореспираторного резерва и указывает на рост энергетического напряжения в организме [7, 8]. Определяли реакцию сердца и сосудов на наклоны туловища (бельгийский тест): в положении сидя считали пульс за 10 с (ЧСС1); затем в течение 1,5 мин выполняли 20 наклонов вниз с опусканием рук и по завершении нагрузки подсчитывали пульс за 10 с (ЧСС2); через 50 с после выполненных наклонов определяли пульс (ЧСС3). По полученным данным рассчитывали адаптивный показатель реакции сердечнососудистой системы на физическую нагрузку по формуле: ПР = [(ЧСС1 + ЧСС2 + ЧССз) - 33] / 10. Оценивали каждый результат по следующей градации: 0-0,03 – отличная, 0,31-0,6 - хорошая; 0,61-0,9 средняя; посредственная – 0,91-1,2; более 1,2 – необходима консультация специалиста.

Выявленные в процессе исследования соматометрические и физиометрические показатели первокурсниц были проанализированы на индивидуальном и групповом уровнях с использованием пакета компьютерных программ «Statistika-10»; определяли средние показатели (М), стандартное отклонение (+m) и стандартную ошибку (σ).

Результат исследований.

Выявленные у студенток на начальном этапе исследования средние показатели соматометрии представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Антропометрические показатели физического развития студенток

|

Показатель, ед. изм. |

Девушки, n=28 |

||

|

М±m |

Мin |

Мах |

|

|

Длина тела, (см) |

166,1±1,96 |

157,5 |

177,0 |

|

Масса тела, (кг) |

53,9±1,67 |

43,6 |

65,6 |

|

ОГК, (см) |

83,6±1,35 |

75,0 |

93,4 |

|

Индекс Кетле, (кг/м2) |

19,7±0,51 |

16,4 |

22,9 |

|

Индекс Пинье, (%) |

27,3±2,12 |

11 |

33 |

По средним значениям для данной группы студенток характерен средний, но непропорциональный уровень физического развития – показатель ОГК превысил возрастную норму, соответствуя уровню выше среднего (Таблица 1). Анализ у студенток индивидуальных параметров тела – длины и массы, показал, что их значения соответствовали возрастной норме и среднему уровню физического развития только у 64 % девушек; у 14 % студенток установлена гипертрофия, у 22 % – гипотрофия. Индивидуальные значения ОГК соответствовали возрастной норме у 64 % студенток, у остального значения превышали возрастную норму.

Уровень и пропорциональность физического развития у студенток оценивали по индивидуальным показателям соматометрии. Установлено, что гармоничный и средний уровень физического развития, и, следовательно, соматического здоровья характерен для 64% девушек. Склонность к ожирению выявлена у 8 % студенток, дефицит массы тела и истощение – у 20%, у остальных – среднее непропорциональное физическое развитие.

Средние параметры системной гемодинамики у первокурсниц – ЧСС и все компоненты АД соответствовали возрастным нормам (Таблица 2).

Таблица 2 – Функциональные показатели сердечно-сосудистой системы студенток

|

Показатели, усл.ед. |

Девушки, n=28 |

||

|

М±m |

Max |

Min |

|

|

ЧСС в покое, мин-1 |

77,3±3,29 |

93 |

61 |

|

АДс, мм рт.ст. |

114,1±5,3 |

158 |

85 |

|

АДд, мм рт.ст. |

66,6±3,19 |

90 |

50 |

|

ПД, мм рт.ст. |

47,2±3,80 |

75 |

26 |

По индивидуальным значениям у 33 % девушек выявлена тахикардия. Этот результат, полученный в физиологических условиях, указывал на высокое функциональное напряжение, вызванное усиленным влиянием симпатической нервной системы на модуляцию сердечного ритма на фоне сниженных против нормы функциональных возможностей системы кровообращения.

Анализ индивидуальных значений АДс показал, что против возрастной нормы гипотония выявлена у 12 % студенток, у 32 % студенток – гипертония. Индивидуальные значения АДд снижены против нормы у 8% студенток, но у 28 % первокурсниц значения АДд превышали.

К группе риска по развитию артериальной гипертензии отнесены студентки с повышенными против нормы индивидуальными значениями АДс и АДд. Проявление гипертензии определяет замедленный темп развития миокарда сердца и сосудов в сравнении с более ранним и интенсивным ростом костей скелета. Высокое диастолическое напряжение миокарда стенок левого желудочка снижает его функциональные возможности. На это указывало и средние значения ПД, которое превысило физиологическую норму, равную 30- 45 мм рт. ст. и повышенные против нормы его индивидуальные значения у 20 % студенток. Повышенное диастолическое напряжение сократимых кардиомиоцитов миокарда снижает функциональных возможностей миокарда и, соответственно, систолического и минутного объемов крови. Адаптация миокарда девушек к физиологическим условиям реализуется за счет усиления ритма миокарда, указывая на функциональную недостаточность миокарда левого желудочка сердца.

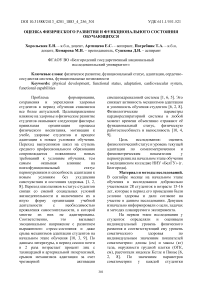

Известно, что среднее значение УФС организма характеризует его резервные возможности и особенности текущей физиологической активности в конкретных условиях среды. Высокий УФС организма выявлен у 67 % девушек, указывая на хороший уровень жизнеспособности и высокое проявление работоспособности (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Уровень физического состояния девушек

Анализ выявленных сдвигов ЧСС под влиянием физической нагрузки и скорости её восстановления в среднем составил 1,91 усл. ед., отмечая средний уровень проявления реактивности сердечно-сосудистой системы студенток на функциональную пробу – наклоны туловища (Таблица 3). Анализ индивидуальных результатов тестирования показал, что отличный уровень функционального статуса сердца выявлен только у 28 % студенток; хороший – у 20 %; средний – у 40 %; низкий с посредственным состоянием – у 12 %.

Таблица 3 – Реакция сердечно-сосудистой системы девушек на наклоны туловища

|

Показатели, усл. ед. мин-1 |

Девушки, n=28 |

||

|

М±m |

Мах |

Мin |

|

|

ЧСС1, мин-1 |

14,0±0,62 |

17 |

10 |

|

ЧСС2, мин-1 |

16,3±0,83 |

21 |

11 |

|

ЧСС3, мин-1 |

13,4±0,69 |

19 |

10 |

|

ПР2 |

1,91±0,88 |

14 |

0 |

Заключение. Оценка физиологического статуса и уровня текущей адаптации первокурсниц на начальном этапе обучения с учетом соматометрических и физиометрических показателей показала, что для данной группы студенток характерен средний, но непропорциональный уровень физического развития. Средние параметры системной гемодинамики у первокурсниц – ЧСС и все компоненты АД соответствовали возрастным нормам и оптимальной активности системы кровообращения и её адаптации текущим нагрузкам. Но по индивидуальным значениям у 16 % девушек выявлена тахикардия, как результат высокого у них функциональное напряжения симпатической нервной системы и сниженных функциональных возможностей системы кровообращения. Высокий уровень физического состояния организма девушек, указывал на хороший уровень их жизнеспособности и работоспособности.

Резюме

В работе представлена оценка физиологического статуса и уровня текущей адаптации первокурсниц на начальном этапе обучения медицинского колледжа НИУ «БелГУ» на основе соматометрических и физиометрических показателей. Включение выпускников школ в процесс среднего профессионального образования сопряжено с появлением новых требований среды обучения к психо-функциональному статусу первокурсника, которые непосредственно зависят от его способности адаптироваться к новым условиям без ухудшения самочувствия и состояния здоровья. Переход школьников в статус студентов связан со сменой социальных условий жизнедеятельности и включением их в иную форму организации учебной деятельности с необходимостью проявления самостоятельности, к которой многие из них не адаптированы.

ASSESSMENT OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND FUNCTIONAL CONDITIONS OF

Список литературы Оценка физического развития и функционального состояния обучающихся

- Апанасенко, Г. Л. Медицинская валеология / Г. Л. Апанасенко // Серия "Гиппократ". - Ростов н/Д.: Феникс, 2000. - 248 с.

- Баранов, А. А. Физическое развитие детей и подростков на рубеже тысячелетий / А. А. Баранов, В. Р. Кучма, Н. А. Скоблина // М.: Научный центр здоровья детей РАМН. - 2014. - 216 с.

- Герасевич, А. Н. Сравнительная характеристика отдельных показателей морфофункционального состояния организма современных студентов (часть 1) / А. Н. Герасевич, Л. А. Шитов, Е. М. Шитова [и др.] // Физическое воспитание студентов. - 2013. - № 5. - С. 25-31. EDN: RBDGIT

- Губарева, Л. И. Экология человека: Практикум для вузов / Л. И. Губарева, О. М. Мизирева, Т. М. Чурилова. - Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 112 с.

- Калюжный, Е. А. Комплексная оценка физического развития школьников: методические указания / Е. А. Калюжный, Ю.Г. Кузмичев, С.В. Михайлова и др. - Разработано НГМА, АГПИ. Арзамас: АГПИ, 2012. - 80 с. EDN: QMCWDJ

- Косованова, Л. В. Скрининг-диагностика здоровья школьников и студентов. Организация оздоровительной работы в общеобразов. учреждениях / Л. В. Косованова, М. М. Мельников, Р. И. Айзман. - Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2003. - 241 с. EDN: THUQLL

- Погребняк, Т. А. Профилактика наркомании и формирование здорового образа жизни: учебное пособие / Т. А. Погребняк, Е. В. Зубарева. - Белгород: ИД "Белгород" НИУ "БелГУ" 2013 - 188 с.

- Практикум по психофизиологической диагностике: учебное пособие. М.: Гум. Изд. Центр Владос. - 2000. - 128 с. EDN: XZSCTB

- Сухарева, Л. М. Состояние здоровья и физическая активность современных подростков / Л. М. Сухарева, И. К. Рапопорт, И. В. Звездина // Гигиена и санитария. - 2012. - № 3. - С. 52-55.

- Ткаченко, И. Т. Системная гемодинамика. Избранные лекции по современной физиологии / И.Т. Ткаченко. - Арт-Кафе. - 2009. - С. 135-194.