Оценка функционального назначения активов организации

Бесплатный доступ

Статья посвящена разработке инструментария оценки функционального назначения активов, предполагающего распределение по фазам экономического цикла значений финансовых показателей, характеризующих функциональную роль активов с учетом профессионального суждения специалистов. Оценка функционального назначения активов является ключевым элементом управления финансами предприятия, особенно в условиях нестабильного экономического цикла. Цель исследования - обосновать и разработать инструментарий оценки функционального назначения активов коммерческих организаций. Рабочая гипотеза исследования базируется на авторской позиции, в рамках которой определяется целесообразность при оценке функционального назначения активов выбирать определенные диапазоны показателей, характеризующих финансовое состояние организаций по фазам экономического цикла. Результаты и обсуждение. В исследовании выявлено целевое назначение активов коммерческих организаций, которое включает в себя: измерение величины хозяйственного оборота организации; характеристику накопленного потенциала; участие активов в достижении устойчивого формирования капитала; защиту от риска потери ликвидности высоколиквидными активами, превышающими минимальную отметку, гарантируя запас прочности собственного капитала; производственное; влияние на уровень рисковой деятельности организации; непосредственное участие в оценке ее финансового состояния. В результате разработан методический инструментарий оценки функционального назначения активов, предполагающий распределение по фазам экономического цикла значений финансовых показателей, характеризующих функциональную роль активов (участие активов в обеспечении устойчивого формирования капитала - устойчивость источников формирования активов, финансовая напряженность, автономия; защита от риска потери ликвидности высоколиквидными активами, превышающими уровень min, обеспечивая запас прочности собственного капитала - финансовая автономия; производственная - показатели оборачиваемости и рентабельности активов; влияние на уровень рисковой деятельности - мультипликатор капитала, доля наиболее рисковых и неработающих активов в совокупной их величине и др.) с учетом профессионального суждения специалистов. Оценить результативность управления активами коммерческих организаций можно только в процессе их функционирования на практике, что определяет направление последующих исследований.

Активы, оценка, функциональное назначение, финансовые показатели, фазы экономического цикла

Короткий адрес: https://sciup.org/147245961

IDR: 147245961 | УДК: 336.66 | DOI: 10.14529/em240305

Текст научной статьи Оценка функционального назначения активов организации

Сторонники предметно-вещественного подхода считают, что функциональное назначение активов определяют вложения ресурсов в активы организации. Такой инструментарий должен иметь четко поставленную цель, для реализации которой решается ряд задач. С научной точки зрения представляет интерес, что активы признают экономической категорией, сущность которой проявляется в их функциях, которые с практической точки зрения можно оценить комплексом финансовых показателей. Вышесказанное обусловливает необходимость определения функционального назначения активов и соответствующего инструментария его оценки.

Теория и методы

В ходе исследования рассмотрены труды российских и зарубежных авторов, рассматривающих активы и финансовые ресурсы как единое целое (такие как Х. Андерсон, И.А. Бланк, А. Дамодаран, В.В. Ковалев, Д. Колдуэлл, М.В. Ливсон, М.Р. Мэтьюс, Б. Нидлз, М.Х.Б. Перера, Е.И. Шохин, М.А. Эскиндаров) [2, 5, 7–9, 10–12], а также тех, кто придерживается обратной точки зрения.

Активы организации, как контролируемые экономические ресурсы разных видов, сформированные капиталом, инвестированным в них, различающиеся детерминированной ценой, результативностью и возможностью создавать доход, постоянную оборачиваемость которых при функционировании соотносят с временным фактором, риском, ликвидностью, определяет И.А. Бланк [1]. Активы создают на конкретные цели согласно миссии, стратегии экономического развития, описывая в форме совокупных имущественных ценностей основу операционного потенциала для обеспечения прибыли организации [1].

Схожего мнения придерживается М.В. Лив-сон, сочетая активы с экономическими ресурсами разных видов, используемых в хозяйственной деятельности организации [9]. А. Дамодаран рассматривает активы любым ресурсом, гарантирующим будущий приток или сокращающим отток денежных средств [5].

В.В. Ковалев явно ставит знак равенства между терминами «активы» и «ресурсы», определяя активы ресурсами фирмы в денежном выражении, идентифицируя критерии их признания: исходят из прошлого, принадлежат ей на праве собственности или контролируются ею, получение будущего дохода [7].

Американские авторы Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл считают, что активы – потенциальные доходы, получение которых возможно из-за использования юридическим лицом ценностей, полученных им, поступивших в организацию с учетом прошлых операций, событий [11].

Е.И. Шохин рассматривает активы собственностью организации, имеющей денежную оценку и отраженной в активе (денежные средства, эквиваленты) баланса [8].

Современный экономический словарь Б.А. Райзберга, Л.Ш. Лозовского, Е.Б. Стародубцевой рассматривает активы как сумму имущества, денежных средств, принадлежащих хозяйствующему субъекту (здания, сооружения, машины и оборудование, материальные запасы, банковские вклады, ценные бумаги, патенты, авторские права), в которые вложены средства владельцев, собственность с денежной оценкой). В широком аспекте активы – любые ценности с денежной оценкой [14]. То есть активы организации – это суммарная комбинация имущества и финансов экономического субъекта, сформированная и контролируемая их владельцами (учредителями).

Р.М. Нуриев считает, что активы – это средства формирования денежных притоков в виде непосредственных (прибыль, дивиденды, рента и др.) и скрытых выплат роста цены организации, недвижимости, акций и др. [12].

Английские авторы М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера в характеристике активов организации выделяют исключительно один результирующий критерий признания – получение будущих экономических выгод, сочетая активы и экономические ресурсы организации, приносящие доход хозяйствующему субъекту, измеримые вероятными будущими экономическими выгодами [10].

В 3-х аспектах определяют активы в словаре финансово-экономических терминов под редакцией М.А. Эскиндарова:

-

1) экономические ресурсы, контролируемые или которыми владеет организация;

-

2) физические и нематериальные объекты с ценностью для своего владельца; в активы относят только собственность определенной цены;

-

3) будущие экономические выгоды, возможные к получению из-за прошлых операций или сделок по приобретению имущества.

Будущие экономические выгоды сочетают с возможностью активов получить организацией прибыль при их обмене, использовании в производстве или погашении обязательств [15].

Признание активов как отдельной экономической категории [2, 16] подчеркивает необходимость определения их функционального назначения и соответствующего инструментария его оценки. Обеспечение этой оценки не только спо- собствует пониманию реальной стоимости активов, но и играет ключевую роль в управлении корпоративными финансами. Данное исследование призвано углубить понимание этих аспектов и сделать вклад в теоретическую и практическую части вопроса, нацеленного на современное управление активами в организациях.

Методы и инструменты, использованные в исследовании, включают такие подходы, как анализ и синтез, а также детализирование и обобщение информации. К ним добавляются выборочные наблюдения, группировка данных, применение аналогий и различные логические методы, включая индукцию и дедукцию. Также использованы абстрактно-логическое мышление и сравнительный анализ.

Результаты

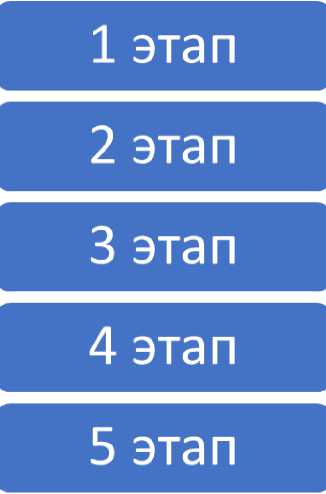

Сторонники предметно-вещественного подхода считают, что функциональное назначение активов определяют вложения ресурсов в активы организации. Такой инструментарий должен иметь четко поставленную цель, для реализации которой решается ряд задач. Можно предложить следующую последовательность этапов формирования инструментария оценки функционального назначения активов организации, содержание которых должно отражать логически законченную совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих действий (рис. 1).

На 1-м этапе – объемные характеристики и структурные показатели в разном составе определяют к совокупной величине активов, отдельным портфелям, их сочетаниям с ресурсами разного

■выбор финансовых показателей, в основу определения которых заложена величина «активы» организации

'ранжирование финансовых показателей по уровню значимости в разрезе фаз экономического цикла

■интерпретация функционального назначения активов организации

■оценка функционального значения активов организации с помощью финансовых показателей по фазам экономического цикла

применение профессионального суждения к процессу и результатам оценки

Рис. 1. Последовательность этапов формирования инструментария оценки функционального назначения активов организации (составлено автором)

состава во всевозможных вариациях. Активы непосредственно участвуют в удовлетворении потребностей сферы деятельности организации. В широком смысле организация для финансирования активов задействует требуемые ей операционные активы, генерирует операционные обязательства. Чистые операционные активы нуждаются в финансировании капиталом инвесторов. В балансе зафиксированы все активы, принадлежащие организации на праве собственности.

Учитывается, что величина «активы» организации заложена в определение отдельных показателей ее финансовой устойчивости, ликвидности, деловой активности, прибыльности, рискованности [3], что позволяет определить влияние активов на соответствующие категории. Оценку строят на основе изучения динамического ряда. Исследуют динамику выбранных финансовых показателей, позволяющих определить положительные и отрицательные тенденции, характеризующие состояние активов организации, а также разрабатывают комплекс мероприятий для оптимизации управленческих финансовых решений.

Представляет интерес пространственно-временная оценка через сравнение значений оценочных показателей с сопоставимыми значениями показателей по родственным организациям, нормативными, среднеотраслевыми значениями, в т. ч. в динамике. Исходят из критерия минимизации возможных отклонений (колебаний) значений показателей в сравнении с соответствующими значениями показателей. Временная оценка сбалансированности значений показателей позволяет выявить отклонения в их значениях в отдельные временные периоды.

Оценка финансовой устойчивости организации определяется несколькими показателями: устойчивости источников формирования активов, финансовой стабильности и автономии. Устойчивость источника формирования средств, или источников формирования активов, показывает степень их взаимосвязи с общим объемом капитала и долгосрочных заемных ресурсов в активах организации. Степень финансовой напряженности в организации характеризует баланс между ее активами и внешним капиталом. Целесообразно также оценивать соотношение заемного / привлеченного капитала и активов. Показателем, который демонстрирует обратную финансовую напряженность, является финансовая автономия. Финансовая автономия - это показатель, отражающий соотношение собственных средств и активов организации. В нем отображена величина собственного капитала организации, которая была инвестирована её собственниками с целью защиты интересов кредиторов. Значение показателя финансовой автономии в производственных и коммерческих организациях (не банках) должна составлять не менее 50 % [3]. Следовательно, наиболее привлекательны для кре- диторов, инвесторов являются коммерческие организации с высоким удельным весом собственного капитала.

Соотношение ликвидных (наиболее ликвидные + быстрореализуемые) активов, а также труднореализуемых (медленно, трудно реализуемые) активов и совокупной их величины соответственно характеризует степень их ликвидности.

Индикаторы деловой активности организации устанавливают по соотношению выручки и стоимости соответствующих видов активов, что отражено в показателях оборачиваемости [3], позволяющих определить скорость оборота активов. Коэффициент оборачиваемости активов показывает сколько выручки приносит организации каждый рубль, вложенный в активы, а также отражает число оборотов одного рубля активов в ретроспективный период. Считается, что при наибольшем числе оборотов в периоде и, соответственно, более короткой длительности одного оборота выше эффективность использования ресурсов компании.

Чистая прибыль, возникающая в результате использования активов, отражается через соответствующие коэффициенты рентабельности и экономической рентабельности [3]. Показатель рентабельности измеряет прибыльность с разных позиций, определяя величину прибыли, которую приносит организации каждый рубль, вложенный в активы. Значения показателя рентабельности активов организации выражают отдачу их использования, ее способность генерировать прибыль, исключая структуру капитала. Очевидно, что по соотношению наиболее рисковых активов к совокупной их величине определяют уровень рисковой деятельности организации.

На 2-м этапе осуществляется внедрение одного из ключевых принципов, заложенных в классификацию активов компании. Он заключается в формировании оптимального баланса между ликвидностью, доходностью и риском, с учетом действующих законодательных норм и влиянием фаз экономического цикла (рост, пик, спад, кризис) [3].

Учет фаз экономического цикла при ранжировании финансовых показателей по уровню значимости предполагает, что их количественные значения имеют следующие параметры: дискретный, а не интервальный характер оптимальности; влияние на точечные значения темпов инфляции, величины активов, ресурсов, прибыли, уровня конкуренции, стадии социально-экономического развития, фаз экономического цикла. Вместо рекомендуемых значений финансовых показателей выбирают определенные диапазоны, характеризующие финансовое состояние организаций по фазам экономического цикла.

Представляя содержание 3-го этапа инструментария оценки функционального назначения активов организации, необходимо отметить сле- дующее. Поскольку одно из функциональных назначений активов сводится к изменению будущих экономических выгод организации, то, соответственно его рост свидетельствует о расширении финансово-хозяйственной деятельности, а сокращение - о ее неплатежеспособности. Особую трудность представляет оценка влияния инфляционных процессов на активы компании. Это связано с тем, что сложно предсказать, как будет расти стоимость активов в результате подорожания готовой продукции, вызванного увеличением цен на сырье и материалы, или же из-за расширения финансовохозяйственной активности. Показателем оценки выступает абсолютная величина активов организации в динамике. В общих чертах признаки пребывания активов в «хорошем» состоянии: рост активов на последнюю отчетную дату по сравнению с начальным периодом; превышение темпов прироста оборотных активов над темпами прироста внеоборотных активов; превышение собственным капиталом заемного, темпов прироста собственного капитала над темпами прироста заемного; соответствие темпов прироста дебиторской и кредиторской задолженности; значения удельного веса собственных средств в оборотных активах свыше 10 % [6].

Функциональное назначение активов выражается характеристикой накопленного потенциала, отображающего динамику их формирования. Н.А. Чернова подчеркивает, что накопленный потенциал обладает большей репрезентативностью, так как он «изолирован» от быстро меняющихся и случайных факторов. То есть накопленный потенциал, по сути, демонстрирует все аспекты работы организации. Однако тенденции изменения накопленного потенциала и базового актива могут отличаться, что обусловлено разными факторами, в т. ч. меняющимися рисками формирования потенциала [17].

Комплекс показателей финансовой устойчивости характеризует вклад активов в надежное формирование капитала компании. В коммерческих некредитных организациях, принадлежащих к корпоративному сектору, считается, что собственный капитал формально компенсирует убытки, показанные в балансе, а не фактические потери. Это значит, что при отсутствии собственного капитала все активы полностью соответствуют обязательствам в равных долях. Уменьшение собственного капитала порождает ряд производственных проблем и создает риск утраты ликвидности. В условиях финансовой нестабильности функция высоколиквидных активов, превышающих минимально допустимые уровни, заключается в защите от угрозы потери ликвидности, что помогает сохранить запас прочности собственного капитала. В данном контексте коэффициент финансовой авто- номии служит показателем для оценки устойчивости организации.

Производственное функциональное назначение активов компании в общем можно оценить, используя такие показатели, как оборачиваемость и рентабельность. Так, уровень интенсивности использования активов для выпуска продукции с целью получения дохода характеризуют показатели оборачиваемости активов организации. Уровень эффективности использования активов организации, ее возможность генерировать прибыль оценивают показатели рентабельности.

Производственное функциональное назначение активов компании можно проанализировать с помощью коэффициента Дж. Тобина. Если его значение составляет менее 1, это указывает на высокую эффективность использования материальных ресурсов, но одновременно возникает риск неэффективного задействования нематериальных активов.

Коэффициент Дж. Тобина также тесно связан с показателем маневренности работающих активов, который отражает долю этих активов, заключенную в запасы и долгосрочной дебиторской задолженности [13]. Снижение его значения в динамике - положительный факт. Нематериальные активы в составе активов организации косвенно характеризуют избранную организацией стратегию как инновационную, поскольку она инвестирует средства в патенты, технологии, др. интеллектуальную собственность [4].

Активы влияют на уровень рисковой деятельности организации, который можно оценить следующими показателями: мультипликатор капитала (соотношение активов и собственного капитала), доля наиболее рисковых и неработающих активов в совокупной их величине соответственно. Оценку степени риска отдельных активов целесообразно дополнить экспертными мнениями специалистов.

Учитывая, что в российской и зарубежной финансовой практике ни одну оценку финансового состояния организации не проводят без анализа актива, справедливо признать функциональное назначение активов - прямое участие в оценке финансового состояния организации.

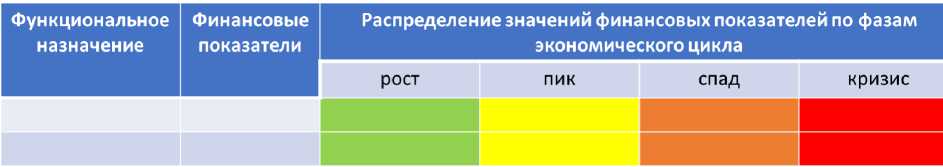

На 4-м этапе производится распределение значений финансовых показателей по фазам экономического цикла (рост, пик, спад, кризис) (рис. 2).

На 5-м этапе, чтобы максимально устранить влияние субъективных факторов при выборе финансовых показателей и неопределенности в их оптимальных значениях, целесообразно прибегнуть к экспертному методу оценки. Этот подход нацелен на выявление воздействия качества активов на финансовое состояние компании. При использовании данного метода аналитики должны обладать высоким уровнем профессиональной квалификации.

Рис. 2. Оценка функционального значения активов по фазам экономического цикла (составлено автором)

Этапы формирования инструментария оценки функционального назначения активов организации необходимо реализовывать последовательно, применяя соответствующие методы оценки активов с учетом внесения корректив, уместность которых подтверждается при возможности достижения наиболее представительных, достоверных результатов оценки в современных условиях.

Заключение

В ходе разработки инструмента для оценки функционального назначения активов предприятия была предложена схема, состоящая из пяти этапов. Первым шагом является выбор взаимосвязанных финансовых показателей, в основу которых положены данные об активах. На втором эта- пе осуществляется ранжирование этих показателей по их значимости в различных фазах экономического цикла. Третий этап включает интерпретацию функционального назначения активов. Затем, на четвертом этапе, проводится оценка функционального значения активов с использованием финансовых показателей в рамках каждой фазы экономического цикла. Последним, пятым этапом, является использование профессионального суждения в процессе и при интерпретации результатов оценки. Обоснована необходимость выбора конкретных диапазонов показателей, которые описывают финансовое состояние компаний в зависимости от фаз экономического цикла для более точной оценки функционального назначения активов.

Список литературы Оценка функционального назначения активов организации

- Бланк И.А. Управление активами. Киев: Ника-Центр, Эльга, 2002. 715 с.

- Воробьев Ю.Н. Роль финансовых ресурсов субъектов предпринимательства // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2011. № 3(12). С. 17-21.

- Галазова М.В. Обоснование выбора приоритетного метода - комплексной оценки эффективности использования активов организации по фазам экономического цикла // Russian Journal of Management. 2021. Т. 9, № 4. С. 11-15. DOI: 10.29039/2409-6024-2021-9-4-11-15.

- Гогина Г.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. СПб.: Гиорд, 2008. 192 с.

- Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов: пер. с англ. 7-е изд. М.: Альпина Паблишер, 2011. 291 с.

- Демченко И.А. Анализ финансовой устойчивости и оценка финансового состояния компании // Глобальные тенденции и перспективы цифровизации экономики, образования и науки: сборник материалов Международной научно-практической конференции, Ставрополь, 19-20 мая 2021 года. Ставрополь: Изд-во «АГРУС», 2021. С. 193-197.

- Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1998. 512 с.

- Корпоративные финансы и управление бизнесом / Е.И. Шохин, С.В. Большаков, И.В. Булава, М.Н. Гермогентова [и др.]; под ред. Л.Г. Паштовой, Е.И. Шохина. М.: КноРус, 2020. 400 с. ISBN 978-5406-07350-6.

- Ливсон М.В. Анализ методов оценки и управление рыночной стоимостью компании // Вестник МГУП имени Ивана Федорова. 2011. № 2. С. 133-140.

- Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: учебник для студентов вузов / пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. М.: Аудит: Юнити, 1999. 663 с.

- Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета / пер. с англ. А.В. Чмеля, Д.Н. Исламгулова. 2-е изд., стер. М.: Финансы и статистика, 2003. 495 с.

- Нуриев Р.М. Курс микроэкономики. 3-е изд., испр. и доп. М., 2014. 624 с.

- Пупенцова С.В. Управление рисками при оценке активов и бизнеса в современных условиях // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2009. № 9(96). С. 56-64.

- Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 6 -е изд. , перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2023. 512 с. (Библиотека словарей «ИНФРА-М»).

- Словарь финансово-экономических терминов / А.В. Шаркова, А.А. Килячков, Е.В. Маркина и др.; под общ. ред. д. э. н., проф. М.А. Эскиндарова. М.: Дашков и К°, 2015. 1168 с.

- Финансовый менеджмент: учебник для академического бакалавриата / Г.Б. Поляк [и др.]; отв. ред. Г.Б. Поляк. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2022. 456 с.

- Чернова Н.А. Методика оценки эффективности использования активов // Экономика и бизнес: теория и практика. 2018. № 12-2. С. 183-185.