Оценка функциональной активности иммунных реакций и индексов органов озерных лягушек, Pelophylax ridibundus (Amphibia: Ranidae), зараженных гемопаразитами

Автор: Романова Е.Б., Плотникова В.Д., Горелов Р.А., Бакиев А.Г.

Журнал: Принципы экологии @ecopri

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 (55), 2025 года.

Бесплатный доступ

Проведена сравнительная оценка гемопаразитарной нагрузки, функционирования иммунной системы и морфофизиологических показателей самцов (13 особей) и самок (11 особей) Pelophylax ridibundus из Астраханской области России. В крови озерных лягушек (14 особей: 9 самок и 5 самцов) идентифицированы гемопаразиты, относящиеся к трем родам: Dactylosoma, Hepatozoon и Trypanosoma. Наиболее часто встречались гамонты Dactylosoma sp. (у 14 особей), гаметоциты Hepatozoon sp. обнаружены у 7 особей, внеклеточная форма Trypanosoma sp. у 5 особей. Доля инфицированных эритроцитов, экстенсивность инвазии и индекс обилия гемопаразитов у самок значимо выше по сравнению с самцами. Лейкоцитарные профили инфицированных самцов и самок не различались; межполовые различия выявлены у здоровых особей. Самки имели более высокий кровно-клеточный показатель и индекс сдвига лейкоцитов на фоне пониженного значения лимфоцитарно-гранулоцитарного индекса. Инфицированные самцы отличались от здоровых низким значением ядерного сдвига нейтрофилов за счет повышения в крови сегментоядерных нейтрофилов. Зараженность гемопаразитами коррелировала со снижением общего числа эритроцитов, возрастанием доли миелоцитов, увеличением индекса интоксикации организма, уровня крупных иммунных комплексов и снижением индекса укрупнения (отношение крупных к мелким иммунным комплексам). Локализация в эритроцитах гаметоцитов Hepatozoon sp. коррелировала с увеличением индекса сердца, печени и гонад озерных лягушек. Выявлена отрицательная корреляция между содержанием в эритроцитах гамонтов Dactylosoma sp. и снижением индекса сердца у всех инфицированных особей, а также между наличием в кровотоке Trypanosoma sp. и снижением индекса почек. Полученные результаты иллюстрируют развитие воспалительной реакции и нарушение иммунорегуляции организма озерных лягушек при инфицировании гемопаразитами.

Земноводные, гемопаразиты, лейкоцитарные индексы, формула крови, индексы органов, циркулирующие иммунные комплексы

Короткий адрес: https://sciup.org/147250772

IDR: 147250772 | УДК: 598.132.4:591.111.1 | DOI: 10.15393/j1.art.2025.15862

Текст научной статьи Оценка функциональной активности иммунных реакций и индексов органов озерных лягушек, Pelophylax ridibundus (Amphibia: Ranidae), зараженных гемопаразитами

Земноводные являются наиболее уязвимой группой позвоночных, страдающей от масштабного сокращения видового разнообразия (Stuart et al., 2004; Beebee, Griffiths, 2005). Такое сокращение может быть связано с рядом факторов, начиная от антропогенного разрушения и загрязнения среды обитания, изменения климата до воздействия спектра различных патогенов (вирусов, бактерий, простейших, гельминтов). Амфибии являются хозяевами самых разных гемопаразитов (Малышева, 2009; Readel, Goldberg, 2010; Du Preez, Carruthers, 2009; Netherlands et al., 2015), включая внутриэ-ритроцитарные (Davies, Johnston, 2000; Davis et al., 2009; Sailasuta et al., 2011; Netherlands et al., 2014a, b; Rajabi et al., 2017; Pavľáková et al., 2024) и внеклеточные (Baker, 2008; Acosta et al., 2013) виды. Внутриклеточные паразиты крови представляют собой наиболее распространенную и изученную группу кокцидий (Apicomplexa: Adeleorina) (Davies, Johnston, 2000). В настоящее время гемопаразитов разделяют на четыре семейства: Dactylosomatidae, Haemogregarinidae, Hepatozoidae и Karyolysidae. Часто встречающихся у бесхвостых амфибий внеклеточных гемопаразитов рода Trypanosoma , которые отличаются большим полиморфизмом (Leal et al., 2009), относят к классу кинетопластид (Kinetoplastida или Kinetoplastea). Жизненные циклы этих паразитов сложны, включают переносчиков (двукрылых, пиявок), которые являются важными компонентами водных экосистем (Ferreira et al., 2015; Bjelić-Čabrilo et al., 2009).

В литературе встречаются отдельные работы, посвященные морфологии эритроцитов амфибий при инвазии гемопаразитами (Гаибова, Мамедова, 2010; Peskova et al.,

Подписана к печати : 02 апреля 2025 года

2018); практически не исследованы реакции адаптивного иммунитета и до конца не ясны последствия инфицирования для системы крови амфибий. С учетом вышеизложенного целью данного исследования являлась сравнительная оценка гемопаразитарной нагрузки, функционирования иммунной системы и морфофизиологических показателей самцов и самок озерной лягушки Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771), добытых в Нижнем Поволжье.

Материалы

Озерные лягушки ( n = 24, 13 самцов и 11 самок) собраны с помощью сети в прибрежной зоне р. Берекет (окрестности пос. Степной, Красноярский район, Астраханская обл., 46.672874º N, 48.237771º E) 30.08.2024 г. Течение в реке слабое, грунт состоит из песка с глинами.

Методы

Массу тела лягушек определяли на электронных лабораторных весах серии Highland (HCB 123, фирма ADAM Eguipment Co., Ltd), предел допускаемой погрешности ±0.01 г. Кровь брали из сердца с помощью инсулинового шприца с фиксированной иглой объемом 1 мл. Готовили тонкие мазки крови, высушивали на воздухе, фиксировали в абсолютном спирте и окрашивали красителем Гимза в течение 20 мин (Меньшиков и др., 1987). Проводили определение и учет вну-триэритроцитарных паразитов на 500 эритроцитов с помощью светового микроскопа Meiji Techno (Япония) серии МТ 4000 с иммерсией (ув. ×1500). Рассчитывали экстенсивности инвазии, Е (%) – количество особей вида, зараженных гемопаразитами, по отношению ко всему числу исследованных особей; среднюю интенсивность инвазии, I (отн. ед.) – количество паразитов, приходящихся в

Таблица 1. Распределение гемопаразитов родов Hepatozoon , Dactylosoma и Trypanosoma sp. у исследованных особей P. ridibundus

|

Пол |

Hepatozoon sp. |

Dactylosoma sp. |

Trypanosoma sp. |

|

в |

- |

+ |

- |

|

? |

+ |

+ |

+ |

|

? |

+ |

+ |

+ |

|

? |

- |

+ |

+ |

|

? |

- |

+ |

- |

|

? |

- |

+ |

- |

|

в |

+ |

+ |

- |

|

? |

+ |

+ |

- |

|

в |

- |

+ |

+ |

|

? |

- |

+ |

+ |

|

? |

+ |

+ |

- |

|

в |

+ |

+ |

- |

|

? |

+ |

+ |

- |

|

в |

- |

+ |

- |

|

Таблица 2. Зараженность озерных лягушек внутриклеточными гемопаразитами |

|||||

|

Пол |

Число Число зараженных паразитов Доля клеток с E % на 500 паразитами , особей эритроцитов |

ИО, отн. I, отн. ед. , ед. |

|||

|

Самки ( n = 11) |

9 |

65 |

0.13 |

81.80 |

7.22 5.90 |

|

Самцы ( n = 13) |

5 |

34 |

0.068 |

38.46 |

6.8 2.61 |

|

Всего ( n = 24) |

14 |

99 |

0.198 |

58.33 |

7.07 4.12 |

|

Факторный дисперсионный анализ показал значимое влияние фактора «пол» ( λ Wilks = 0.0021, р < 0.001), фактора «зараженность лягушек» ( λ Wilks = 0.09, р = 0.0002), а также значимое взаимодействие этих факторов (λWilks = 0.0005, р < 0.001) на совокупность изученных иммуногематологических и морфофизиологических показателей лягушек. Межполовые различия лейкоцитарного |

профиля отмечены у здоровых особей. Так, самки имели более высокое значение кровно-клеточного показателя, КПП и индекса сдвига лейкоцитов, ИСЛ, а также пониженное значение лимфоцитарно-гранулоцитарного индекса ИЛГ за счет изменения соотношения гранулоцитов в периферической крови (табл. 3). |

||||

|

Таблица 3. Лейкоцитарный профиль крови (Me / IQR) здоровых и инфицированных озерных лягушек |

|||||

|

Самцы |

Самки |

||||

|

Показатель, % |

Здоровые Инфициро-( n = 8) ванные ( n = 5) |

Здоровые ( n = 2) |

Инфицированные ( n = 9) |

Статистические показатели |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

||

|

Миелоциты |

7.5/4.0 |

6.0/4.0 |

14.0/16.0 |

7.2/2.0 |

Н = 1.29, р = 0.73 |

|

Юные нейтрофилы |

8.0/1.5 |

7.0/2.0 |

8.0/0.0 |

9.0/1.0 |

Н = 6.10, р = 0.08 |

|

Палочкоядерные нейтрофилы |

3.5/2.5 |

6.0/4.0 |

5.0/2.0 |

6.0/1.0 |

Н = 2.14, р = 0.54 |

|

Сегментоядерные нейтрофилы |

3.0/0.5 |

6.0/1.0 |

6.5/1.0 |

3.0/4.0 |

Н = 11.4, р = 0.009 D 1-2 = 2.79, p = 0.03 |

|

Сумма нейтрофилов |

16.0/5.5 |

18.0/7.0 |

19.5/3.0 |

20.0/5.0 |

Н = 2.89, р = 0.40 |

|

Эозинофилы |

7.0/1.5 |

10.0/5.0 |

13.5/1.0 |

7.0/2.0 |

Н = 6.64, р = 0.08 |

|

Базофилы |

7.0/1.0 |

5.0/4.0 |

6.5/1.0 |

7.0/5.0 |

Н = 1.98, р = 0.57 |

|

Моноциты |

10.0/3.5 |

10.0/3.0 |

6.5/1.0 |

7.0/1. 0 |

Н = 20.39, р = 0.0001 D = 3.40, p = 0.003 |

|

Лимфоциты |

52.0/5.0 |

46.0/11.0 |

40.0/12.0 |

52.0/11.0 |

Н 1-4 = 4.76, р = 0.18 |

|

ККП |

0.23/0.07 |

0.38/0.09 |

0.54/0.11 |

0.30/0.17 |

Н = 9.55, р = 0.02 D 1-3 = 2.83, p = 0.03 |

|

РОН |

0.02/0.01 |

0.06/0.03 |

0.05/0.02 |

0.04/0.07 |

Н = 2.99, р = 0.39 |

|

ИЛГ |

37.14/9.66 |

20.9/9.94 |

15.9/3.52 |

29.4/19.85 |

Н = 9.36, р = 0.02 D 1-3 = 2.76, p = 0.03 - |

|

ИСНЛ |

0.13/0.03 |

0.26/0.0 |

0.28/0.01 |

0.17/0.10 |

Н = 8.23, р = 0.04 |

|

ИСЛЭ |

8.14/2.05 |

4.6/8.1 |

2.98/1.11 |

6.71/3.54 |

Н = 5.27, р = 0.15 |

|

ИСНЭ |

1.0/0.40 |

1.0/0.2 |

0.85/0.29 |

1.13/0.94 |

Н = 2.18, р = 0.53 |

|

ИСЛ |

0.47/0.12 |

0.5/0.06 |

0.86/0.18 |

0.63/0.19 |

Н = 8.42, р = 0.03 D 1-3 = 2.67, p = 0.04 |

|

ИЯСН |

7.16/3.75 |

3.67/0.79 |

4.26/2.81 |

6.0/4.0 |

Н = 15.58, р = 0.001 D 1-2 = 3.55, p = 0.002 |

|

ЛИИ |

0.29/0.12 |

0.38/0.09 |

0.51/0.29 |

0.35/0.14 |

Н = 3.79, р = 0.28 |

|

Таблица 3.Продолжение |

|||||

|

Показатель, % |

Самцы |

Самки |

Статистические показатели |

||

|

Здоровые (n = 8) |

Инфицированные (n = 5) |

Здоровые (n = 2) |

Инфицированные (n = 9) |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

||

|

Миелоциты |

7.5/4.0 |

6.0/4.0 |

14.0/16.0 |

7.2/2.0 |

Н = 1.29, р = 0.73 |

|

Юные нейтрофилы |

8.0/1.5 |

7.0/2.0 |

8.0/0.0 |

9.0/1.0 |

Н = 6.10, р = 0.08 |

|

Палочкоядерные нейтрофилы |

3.5/2.5 |

6.0/4.0 |

5.0/2.0 |

6.0/1.0 |

Н = 2.14, р = 0.54 |

|

Сегментоядерные нейтрофилы |

3.0/0.5 |

6.0/1.0 |

6.5/1.0 |

3.0/4.0 |

Н = 11.4, р = 0.009 D1-2 = 2.79, p = 0.03 |

|

Сумма нейтрофилов |

16.0/5.5 |

18.0/7.0 |

19.5/3.0 |

20.0/5.0 |

Н = 2.89, р = 0.40 |

|

Эозинофилы |

7.0/1.5 |

10.0/5.0 |

13.5/1.0 |

7.0/2.0 |

Н = 6.64, р = 0.08 |

|

Базофилы |

7.0/1.0 |

5.0/4.0 |

6.5/1.0 |

7.0/5.0 |

Н = 1.98, р = 0.57 |

|

Моноциты |

10.0/3.5 |

10.0/3.0 |

6.5/1.0 |

7.0/1. 0 |

Н = 20.39, р = 0.0001 D1-4 = 3.40, p = 0.003 |

|

Лимфоциты |

52.0/5.0 |

46.0/11.0 |

40.0/12.0 |

52.0/11.0 |

Н = 4.76, р = 0.18 |

|

ККП |

0.23/0.07 |

0.38/0.09 |

0.54/0.11 |

0.30/0.17 |

Н = 9.55, р = 0.02 D1-3 = 2.83, p = 0.03 |

|

РОН |

0.02/0.01 |

0.06/0.03 |

0.05/0.02 |

0.04/0.07 |

Н = 2.99, р = 0.39 |

|

ИЛГ |

37.14/9.66 |

20.9/9.94 |

15.9/3.52 |

29.4/19.85 |

Н = 9.36, р = 0.02 D1-3 = 2.76, p = 0.03 |

|

ИСНЛ |

0.13/0.03 |

0.26/0.0 |

0.28/0.01 |

0.17/0.10 |

Н = 8.23, р = 0.04 |

|

ИСЛЭ |

8.14/2.05 |

4.6/8.1 |

2.98/1.11 |

6.71/3.54 |

Н = 5.27, р = 0.15 |

|

ИСНЭ |

1.0/0.40 |

1.0/0.2 |

0.85/0.29 |

1.13/0.94 |

Н = 2.18, р = 0.53 |

|

ИСЛ |

0.47/0.12 |

0.5/0.06 |

0.86/0.18 |

0.63/0.19 |

Н = 8.42, р = 0.03 D1-3 = 2.67, p = 0.04 |

|

ИЯСН |

7.16/3.75 |

3.67/0.79 |

4.26/2.81 |

6.0/4.0 |

Н = 15.58, р = 0.001 D1-2 = 3.55, p = 0.002 |

|

ЛИИ |

0.29/0.12 |

0.38/0.09 |

0.51/0.29 |

0.35/0.14 |

Н = 3.79, р = 0.28 |

Таблица 4. Анализ корреляционной взаимосвязи индексов органов инфицированных озерных лягушек с наличием гемопаразитов

По окрашенным препаратам определяли лейкоцитарную формулу крови и рассчитывали интегральные лейкоцитарные индексы: кровно-клеточный, ККП; реактивный ответ нейтрофилов, РОН; лимфоцитарно-гранулоцитарный, ИЛГ; отношение нейтрофилов к лимфоцитам, ИСНЛ; отношение лимфоцитов к эозинофилам, ИСЛЭ; отношение нейтрофилов к эозинофилам, ИСНЭ; сдвиг лейкоцитов, ИСЛ; ядерный сдвиг нейтрофилов, ИЯСН и интоксикации, лИи. В сыворотке крови оценивали содержание циркулирующих иммунных комплексов (ед. опт. плотности / 10 мл сыворотки) методом селективной преципитации на спектрофотометре СФ-2000 (ООО «ОКБ Спектр», Россия) при длине волны 200, 280, 350 и 450 нм, в растворе полиэтиленгликоля (ПЭГ) (Гриневич, Алферов, 1981; Khokhlova et al., 2004). Определяли крупные (ПЭГ, 3.75 %) и мелкие (ПЭГ, 7.0 %) иммунные комплексы и их отношение (индекс укрупнения). Индексы внутренних органов (сердце, печень, селезенка, почки, гонады) лягушек (отношение массы органа к массе тела) вычисляли в промилле (‰) (Ивантер и др., 1985), для этого у обездвиженных животных выделяли органы и взвешивали на торсионных весах Waga Torsyjna – WT с ценой деления 0.1 мг (погрешность измерения ±0.03 мг).

С учетом вида распределения центральные тенденции и рассеяние изученных показателей описывали медианой (Ме) и интерквартильным размахом (IQR) (значения

25-го и 75-го процентилей). Для оценки силы и значимости влияния факторов (пол, зараженность гемопаразитами) применяли многомерный дисперсионный анализ с использованием лямбды Уилкса (λWilks) в качестве критериальной статистики. Анализ данных проводили непараметрическими критериями: Краскела - Уоллиса (при множественном сравнении групп по одному признаку), Данна (множественный критерий при попарном сравнении групп), z -критерий (для сравнения долей), гамма ( y ) — корреляции (для анализа взаимосвязи). За величину уровня статистической значимости принимали а = 0.05. Расчеты реализовывали с помощью пакета программ Statistica 8 (StatSoft Inc., OK, USA).

Результаты

Жизненный цикл гемопаразитов состоит из основных четырех стадий: мерогония и гамогония у позвоночного хозяина, а также оплодотворение и спорогония у беспозвоночного хозяина (комара или пиявки). На основе морфологии внутриэритроцитарных гаметоцитов, имеющих различную форму, в мазках крови P. ridibundus были идентифицированы гемопаразиты, относящиеся к трем родам Hepatozoon , Dactylosoma и Trypanosoma . Из 24 особей P. ridibundus гемопаразиты выявлены у 14, при этом Dactylosoma sp. обнаружены у всех инфицированных особей (100 %), Hepatozoon sp. встречался у 7 особей (50 %), а Trypanosoma sp. – у 5 (35.71 %) инфицированных особей (табл. 1).

Выявлено одновременно наличие гемопаразитов трех родов у двух самок (14.28 %); представителей двух родов – у 8 особей: 3 самцов и 5 самок (57.14 %) и у четырех особей, 2 самцов и 2 самок, обнаружен только один вид (21.42 % от всей выборки) гемопаразита.

Высокий процент экстенсивности инвазии (81.8 %) и индекса обилия (5.90 отн. ед.)

свидетельствовал о предпочтительном поражении самок, для которых и доля инфицированных эритроцитов в периферической крови была значимо выше по сравнению с самцами ( z = 3.09, р = 0.001) (табл. 2). При этом количество паразитов, приходящееся в среднем на одну зараженную особь у самцов и самок (интенсивность инвазии), не различалось.

Примечание. Н – критерий Краскела – Уоллиса, D ным показаны значимые различия.

При этом инфицированные самцы отличались от здоровых повышенным количеством сегментоядерных форм ( D = 2.79, p = 0.03), соответственно, низким значением ядерного сдвига нейтрофилов ИЯСН ( D = 3.55, p = 0.002). Лейкограммы инфицированных самцов и самок статистически значимо не различались.

Зараженность внутриклеточными и внеклеточными гемопаразитами коррелировала с возрастанием в крови озерных лягушек количества миелоцитов ( γ = 0.44, p = 0.004) и возрастанием индекса интоксикации организма ЛИИ ( γ = 0.30, р = 0.04). Выявлена связь снижения общего числа эритроцитов в периферической крови инфицированных особей с общим количеством гемопаразитов ( γ = -0.37, р = 0.01) и отдельно с количеством эритроцитов, зараженных Hepatozoon sp. ( γ = -0.54, р = 0.001). Присутствие в кровотоке Trypanosoma sp. коррелировало с повыше-

- критерий Данна, р - уровень значимости; жир- нием доли миелоцитов ( γ = 0.54, р = 0.008), сегментоядерных нейтрофильных гранулоцитов ( y = 0.56, р = 0.1) и интегральным показателем интоксикации ЛИИ ( γ = 0.64, р = 0.002).

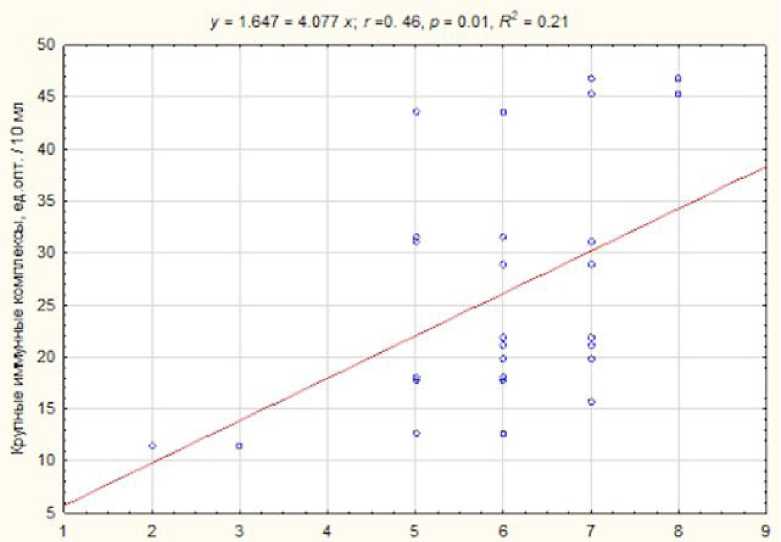

Изучение взаимосвязи между интоксикацией организма гемопаразитами и функционированием иммунной системы по уровню циркулирующих иммунных комплексов разного размера выявило возрастание в кровотоке крупных иммунных комплексов ( γ = 0.40, р = 0.009) (рис. 1) и снижение индекса укрупнения ( γ = -0.30, р = 0.04).

Изменение морфофизиологических показателей озерных лягушек коррелировало как с общим количеством внутриклеточных и внеклеточных гемопаразитов, так и с численностью конкретного вида гемопаразита (табл. 4). Показана связь суммарного количества гемопаразитов с увеличением относительного размера печени хозяина.

Численность гемопаразитов ( Dactytosoma sp )

Рис. 1. Зависимость возрастания уровня крупных иммунных комплексов в сыворотке крови озерных лягушек Pelophylax ridibundus при инфицировании внутриэритроцитарными паразитами Dactylosoma sp.

Fig. 1. Dependence of the increase in the level of large immune complexes in the blood serum of Pelophylax ridibundus infected with intraerythrocyte parasites Dactylosoma sp.

Более выраженная статистическая связь морфофизиологических показателей организма хозяина установлена с локализованными в эритроцитах гаметоцитами Hepatozoon sp., что проявлялось в увеличении индекса сердца, печени и гонад озерных лягушек. Анализ связи выявил умеренную отрицательную корреляцию между содержанием в эритроцитах гамонтов Dactylosoma sp. и снижением индекса сердца у всех инфицированных особей. Подчеркнем, что наличие разнонаправленной корреляции двух признаков (вид гемопаразита и индекс сердца) не может интерпретироваться как доказательство причинно-следственной связи этих признаков. Установлена отрицательная умеренная корреляция между наличием в кровотоке Trypanosoma sp. и снижением индекса почек озерных лягушек.

Обсуждение

В естественной среде паразиты являются важной частью биоразнообразия экосистемы, влияя на такие аспекты, как конкуренция хозяев, миграция, видообразование и стабильность (Combes, 1996), они отражают взаимодействие видов их хозяев с окружающей средой, выявляя пищевое поведение и географические ареалы (Dobson et al., 2008). В стабильном симбиотическом сообществе и сбалансированной экосистеме паразиты и их хозяева коэволюционируют, вызывая минимум патогенных эффектов у здорового хозяина.

Интенсивность заражения гемопаразитами озерных лягушек из нашей выборки, собранной в Астраханской области в конце августа 2024 г., была относительно высокой. Внутриэритроцитарные ( Dactylosoma sp., Hepatozoon sp.) и присутствующие в кровотоке Trypanosoma sp. определяли общую паразитарную нагрузку организма хозяина (Satapathy et al., 2021) и вносили вклад в модуляцию иммуногематологических показателей организма хозяина. Следует отметить высокую морфологическую изменчивость (Netherlands et al., 2015) внутриклеточных гемопаразитов, связанную, по-видимому, с большим размером эритроцитов и наличием крупных ядер, что предполагает необходимость проведения при дальнейшем изучении молекулярной идентификации вида.

В некоторых работах отмечается, что размер тела особи с возрастом увеличивается, поэтому, чем старше особь, тем выше обилие паразитов (Comas et al., 2014) и тем больше время воздействия паразитов на организм хозяина (Rubenina et al., 2021). В нашем исследовании масса тела большинства особей была сопоставимой (26.57 ± 1.81 г) (за исключением трех крупных особей с массой тела 123.66 ± 2.33 г), и мы не выявили зависимости массы тела лягушек c паразитарной нагрузкой, что согласуется с результатами других исследователей (Coêlho et al., 2021).

Мощной защитой организма является иммунная система. Сравнительный анализ лейкоцитарного профиля здоровых и инфицированных особей выявляет минимум патогенных эффектов гемопаразитов на организм хозяина. Регулирующей функцией иммунной системы организма при инвазии гемопаразитами можно считать активацию неспецифической защиты (количества нейтрофильных гранулоцитов), а также взаимодействие антиген-антитела с образованием циркулирующих комплексов (Костюченко и др., 2002). Формирование иммунных комплексов имеет регуляторное значение и происходит на стыке биохимического, физиологического и иммунного гомеостаза организма, способствуя модуляции клеточного и гуморального иммунного ответа. Можно полагать, что повышенный уровень крупных (но не мелких) иммунных комплексов в ответ на заражение гемопаразитами способствует развитию воспалительной реакции за счет их связывания с комплементом и взаимодействием с рецепторами на тромбоци- тах и нейтрофилах. Результатом такого взаимодействия является секреция ферментов и медиаторов кининовой системы с последующей деградацией иммунных комплексов (Добротина и др., 2012). Выявленные статистические связи численности гемопаразитов со снижением индекса укрупнения (умеренная отрицательная корреляция) и возрастанием в крови доли миелоцитов (умеренная положительная корреляция) иллюстрируют как развитие воспалительной реакции, так и некоторое нарушение иммунорегуляции организма озерных лягушек. Такое состояние симбиотической системы (паразит – хозяин) можно считать относительно устойчивым, но если сосуществование нарушается, например, антропогенным разрушением среды обитания или изменением климата, патогенные эффекты могут стать очевидными, что не только приведет к дестабилизации популяции хозяев (Combes, 1996), но может затронуть и глобальные вопросы биоразнообразия и регуляции численности популяций (Dobson et al., 2008; Readel, Goldberg, 2010).

Заключение

Озерные лягушки Астраханской области инфицированы внутриклеточными ( Dactylosoma sp. и Hepatozoon sp.) и внеклеточными ( Trypanosoma sp.) гемопаразитами. Самки более склонны к инфицированию, чем самцы. Доля пораженных эритроцитов крови у самок была выше по сравнению с самцами. Проведенный сравнительный анализа адаптивных реакций системы крови, функциональной активности иммунитета и морфофизиологических показателей не-зараженных озерных лягушек показал, что пути адаптации на уровне системы крови к комплексу факторов среды имеют половые различия, проявляющиеся в первую очередь в изменении соотношения гранулоцитарной составляющей защитной системы крови. Лейкоцитарный профиль здоровых и инфицированных самок не различался. Инфицированные самцы отличались от здоровых повышенным числом сегментоядерных нейтрофилов. Более выраженные изменения в морфофизиологических показателях отмечены при инвазии внутриклеточными паразитами. Оценка функционирования иммунной системы при инфицировании гемопаразитами по уровню циркулирующих иммунных комплексов разного размера выявила напряженность гуморального иммунитета озерных лягушек.