Оценка иммунного статуса при проведении химиотерапии рака молочной железы

Автор: Мочалова Анастасия Сергеевна

Статья в выпуске: 2-3 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучен субпопуляционный состав Т-клеточного звена иммунной системы в динамике адъювантного лечения у больных раком молочной железы у больных двух групп в сочетании с сопроводительной терапией и без нее. Сопроводительная терапия с имидазолилэтанамида пентадионовой кислотой при проведении химиотерапии повысила число СDЗ+-Т-лимфоцитов с 68,4% в группе сравнения до 84,5% в исследуемой группе, СD4+-клеток с 35,2% до 61,5% соответственно (р

Рак, молочная железа, химиотерапия, иммунный статус

Короткий адрес: https://sciup.org/148102321

IDR: 148102321 | УДК: 618.19

Текст научной статьи Оценка иммунного статуса при проведении химиотерапии рака молочной железы

Ежегодно более 1 млн. женщин во всем мире заболевают раком молочной железы (РМЖ), при этом максимальная заболеваемость РМЖ отмечается в развитых страна, в Европе выявляется более 360 тыс. новых случаев в год [1]. В Российской Федерации в структуре онкологической заболеваемости женщин РМЖ занимает 1-е место [2]. Проведение только хирургического лечения РМЖ считается в настоящее время недостаточным, проведение адъювантной химиотерапии входит в стандарт лечения локализованных форм РМЖ. Влияние химиотерапии на иммунный статус больных с РМЖ не до конца изучено. Современные методы лечения РМЖ оказывают, как правило, иммуносупрессивное воздействие на организм. Большинство препаратов, применяемых при химиотерапии, относятся к иммунодепрессантам, так как их антипролифе-ративный и антиметаболический эффект распространяется и на иммунокомпетентные клетки. Однако влияние на иммунную систему противоопухолевых препаратов, которые используются при адъювантной терапии опухолей, неоднозначно.

Иммунные реакции организма на опухолевый рост носят двоякий характер и могут как ограничивать, так и стимулировать злокачественный процесс [3, 4]. РМЖ – это заболевание, с существенными проявлениями иммунодефицитного состояния в клеточном звене. Содержание CD8+ цитотоксических и CD4+ Т-лимфоцитов-хелперов, специфичных для опухолеассоциированных антигенов, играет решающую роль в индукции противоопухолевого иммунитета. При

РМЖ выявляются однотипные нарушения факторов Т-клеточного звена иммунитета. Наиболее характерные изменения иммунного статуса затрагивают лимфоциты, которые экспрессируют CD3+, CD4+, CD16+-маркёры, а также иммуно-регуляторный индекс CD4+/CD8+. К настоящему времени достаточно много литературных данных о функциональном состоянии иммунной системы у больных РМЖ. Выработку единого мнения о вовлечении различных компонентов иммунной системы в патогенез РМЖ усложняет разнообразие биологических вариантов данного заболевания [5-9]. Влияние химиопрепаратов, которые используются при адъювантной терапии опухолей, на иммунную систему разнона-правлено, что связано как с особенностями самих противоопухолевых препаратов, так и особенностями опухолевого процесса. Поэтому необходимо более детально изучать иммунологические параметры при лечении РМЖ. Оценка влияния на иммунную систему химиотерапии и её отдельных компонентов позволит частично реализовать терапевтический эффект путем иммуномодуляции противоопухолевых реакций организма. Изучение эффектов сочетанного применения противоопухолевых и иммуномодулирующих препаратов является весьма перспективным направлением в оптимизации противоопухолевой терапии.

Цель работы: дальнейшее комплексное изучение состояния иммунной системы у больных РМЖ и влияние терапии сопровождения на иммунологические показатели.

Методика исследования. В данное исследование были включены 32 пациентки с диагнозом РМЖ I - IIIС ст., проходившие лечение в отделении химиотерапии Самарского областного клинического онкологического диспансера в период с 2009 по 2013 гг. На первом этапе комплексного лечения всем больным выполнялось оперативное вмешательство. В сроки от 3 до 6 недель начиналось проведение адъювантной химиотерапии. Основным объектом сравнительного исследования явились показатели иммунологического статуса у больных при проведении полихимиотерапии РМЖ. Для распределения больных по группам был выбран фиксированный простой метод рандомизации, осуществлявшийся открытым способом. Пациентки распределялись в ту или иную группу на основании случайных чисел, сгенерированных с помощью компьютерной программы STATISTICA, версия 7.0. Перед началом химиотерапии пациентки были рандомизированны на 2 группы: группа сравнения – 16 пациенток получали адъювань-ную химиотерапию по схеме DAC. Исследуемая группа – 16 пациенток получали адъювантную химиотерапию по схеме DAC на фоне сопроводительной терапии имидазолилэтанамидом пен-тадионовой кислоты («Дикарбамин» 100 мг (1 таблетка) в день перорально, начиная за 5 дней до первого курса химиотерапии и далее в той же дозе ежедневно в течение всего периода проведения химиотерапии). Циклы химиотерапии повторяли с интервалом 21 день, если не было объективных причин для отсрочки лечения. После завершения адъювантной химиотерапии пациенткам из обеих групп при наличии соответствующих показаний проводилась лучевая терапия, гормонотерапия или таргетная терапия. Основные клинико-морфологические характеристики больных, включенных в исследование, представлены в табл. 1.

Таблица 1. Основные характеристики пациенток

|

Оцениваемые показатели |

Группа сравнения, n=16 |

Исследуемая группа (с ди-карбамином), n=16 |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Возраст (лет) |

||||

|

30-39 |

2 |

12,5 |

4 |

25,0 |

|

40-49 |

6 |

37,5 |

6 |

37,5 |

|

50-59 |

6 |

37,5 |

5 |

31,25 |

|

60-69 |

2 |

12,5 |

1 |

6,25 |

|

Оценка соматического статуса по шкале ECOG |

||||

|

0 |

11 |

68,75 |

12 |

75 |

|

1 |

5 |

31,25 |

4 |

25 |

|

2 |

- |

- |

- |

- |

|

Стадия рака молочной железы по ТNM |

||||

|

1 стадия |

1 |

6,25 |

1 |

6,25 |

|

2 стадия |

7 |

43,75 |

9 |

56,25 |

|

3 стадия |

8 |

50 |

7 |

43,75 |

|

Вид хирургического лечения |

||||

|

Радикальная мастэктомия |

14 |

87,5 |

15 |

93,75 |

|

Радикальная резекция молочной железы |

2 |

12,5 |

1 |

6,25 |

|

Гистологический тип опухоли |

||||

|

Инфильтративный протоковый рак |

11 |

68,75 |

12 |

75,0 |

|

Дольковый рак |

4 |

25 |

4 |

25,0 |

|

Рак Педжета |

1 |

6,25 |

- |

- |

|

Биологические подтипы рака молочной железы |

||||

|

Люминальный тип А |

2 |

12,5 |

1 |

6,25 |

|

Люминальный тип В |

6 |

37,5 |

6 |

37,5 |

|

HER2 положительный |

3 |

18,75 |

3 |

18,75 |

|

Тройной негативный |

5 |

31,25 |

6 |

37,5 |

Забор крови осуществлялся накануне цикла химиотерапии и на 8 день цикла. Иммунологические методы исследования включали определение субпопуляций лимфоцитов по уровню экспрессии мембранных антигенов лимфоцитов CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD25+с использованием набора моноклональных антител для определения дифференцировочных антигенов лейкоцитов человека методом иммунофлюоресценции. Иммунофлюоресценцию клеток оценивали на проточном лазерном цитометре при предварительно отработанных параметрах прибора. Построение и анализ гистограмм распределения соответствующих субпопуляций лимфоцитов по интенсивности флюоресценции производились автоматически в режиме лимфогейта в области цитограммы, которая соответствовала лимфоцитам.

В настоящем исследовании применялись методы параметрической и непараметрической статистики. Обработка данных в эмпирическом исследовании осуществлялась при помощи статистических программ «Statistica 7.0» и «SPSS 13.0». Для выявления значимых различий в уровне исследуемых медицинских признаках в работе использовался U-критерий Манна-Уитни (для независимых выборок) и t-критерий Стьюдента. Определение доверительных интервалов выборочных долей, а также оценку достоверности различий между ними, проводили с использованием преобразования Фишера. Полученные результаты считали достоверными при р <0,05.

Результаты и обсуждение. В данной работе нами был изучен субпопуляционный состав Т-клеточного звена иммунной системы в динамике противоопухолевого лечения у больных раком молочной железы у больных двух групп и в сочетании с сопроводительной терапией. Было выполнено иммунологическое исследование с определением показателей Т-клеточного звена иммунитета и основных субпопуляций Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, иммунорегуляторного индекса. В табл. 2 представлены данные иммунологического обследования у больных РМЖ, сравнения и исследуемой групп после радикальной операции, т.е. до начала адъювантной полихимиотерапии (ПХТ) и после 4 циклов химиотерапии.

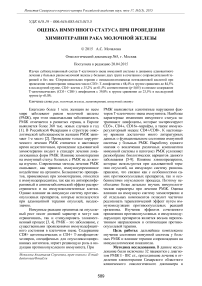

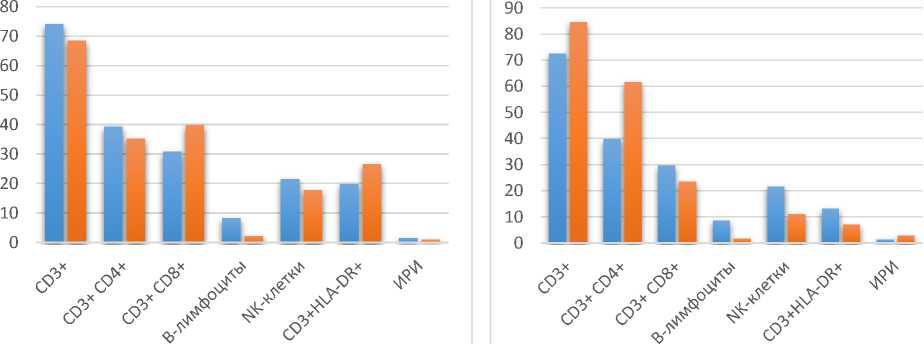

При анализе результатов иммунологического обследования больных РМЖ в процессе химиотерапии изменения в Т-клеточном звене были более выражены в контрольной группе и носили более стойкий характер по сравнению с исследуемой группой. Такая динамика отмечена для субпопуляций СD3+, СD4+клеток. На рис. 1 результаты оценки иммунологического статуса пациенток двух групп в период прохождения химиотерапии представлены графически.

Таблица 2. Динамика иммунологических показателей в процессе лечения

|

Показатель |

Норма |

Группа сравнения, n=16 |

Исследуемая группа, n=16 |

||

|

до ПХТ |

после ПХТ |

до ПХТ |

После ПХТ |

||

|

T-лимфоциты (СD3+) |

60-80% |

74,0±1,84 |

68,4±1,12 * |

72,5±2,6 |

84,5±0,29 * * |

|

T-хелперы (СD3+ СD4+) |

30-50% |

39,3±1,82 |

35,2±3,65 |

39,8±2,01 |

61,5±0,87 * * |

|

T-цитотоксические (СD3+ СD8+) |

19-35% |

30,8±1,63 |

39,8±3,60 * |

29,5±2,40 |

23,5±2,02** |

|

В-лимфоциты (СD19+) |

6-19% |

8,3±1,08 |

2,2±0,73 * |

8,5±1,43 |

1,5±0,29 * |

|

NK-клетки (СD3-СD16+56+) |

7-30% |

21,5±3,49 |

17,8±3,23 |

21,5±2,65 |

11,0±1,15 * * |

|

NKT-клетки (СD3+СD16+56+) |

% |

8,8±2,24 |

4,4±1,91 |

8,5±0,42 |

5,0±1,73 |

|

Активизированные T-л (СD3+ СD25+) |

13-24% |

18,3±1,11 |

19,8±3,60 |

20,5±0,42 |

35,0±2,31 * * |

|

Активизированные T-л (СD3+HLA-DR+) |

19,8±1,66 |

26,6±4,25 |

13,0±0,96** |

7,0±1,15 * * |

|

|

Фагоцитарный показатель |

>40% |

48,8±4,12 |

34,6±2,60 * |

45,9±3,99 |

40,0±2,31 |

|

Иммунорегуляторный индекс (ИРИ) |

1,0-2,5 |

1,5±0,21 |

0,9±0,14 * |

1,3±0,09 |

2,7±0,27 * * |

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с показателями до лечения (р <0,05); **- различия достоверны по сравнению с группой сравнения (p <0,05).

Контрольная группа, n=16

Исследуемая группа, n=16

До лечения Окончание лечения

До лечения Окончание лечения

Рис. 1. Оценка иммунологического статуса пациенток двух групп в период прохождения химиотерапевтического лечения

В группе сравнения отмечалось снижение уровня СDЗ+-лимфоцитов к концу противоопухолевого лечения, в исследуемой было отмечено их повышение. По сравнению с исследуемой группой, в которой больные получили сопроводительную терапию на основе имидазолэтанамида пентадионовой кислоты, в группе сравнения уровень CD3+ - лимфоцитов в конце лечения достоверно различался. Аналогичные изменения были отмечены для CD4+ субпопуляции лимфоцитов. Содержание T-цитотоксических (СD3+ СD8+) лимфоцитов в исследуемой группе в процессе лечения снизилось с 29,5±2,40% до 23,5±2,02%, в то время как в группе сравнения этот показатель повысился с 30,8±1,63% до 39,8±3,60% (p <0,05). В исследуемой группе отмечено (в отличие от группы сравнения) нарастание % Т-клеток с маркером ранней активации (СD3+ СD25+) при снижении экспрессии на них маркера поздней активации (HLA-DR+) (p <0,05). При изучении динамики иммунорегуля-торного индекса СD4+/СD8+ выявлена тенденция к его повышению в процессе противоопухолевого лечения в исследуемой группе, тогда как в группе сравнения ИРИ понижался. Различия между группами в конце лечения были достоверными (p <0,05). Динамика фагоцитарного показателя в исследуемой группе более благоприятная, несмотря на волнообразные изменения в процессе химиотерапии.

В результате проведенного нами исследования наиболее характерные нарушения выявлены в субпопуляционном составе лимфоцитов, а именно: снижение СDЗ+-Т-лимфоцитов, СD4+-клеток. На фоне приема сопроводительной терапии отмечалась тенденция к восстановлению субпопуляционного состава Т-лимфоцитов и увеличению ИРИ, что свидетельствует об иммуностимулирующем влиянии сопроводительной терапии.

Выводы: использование сопроводительной терапии при проведении химиотерапии позволило влиять на показатели Т-клеточного звена иммунитета, повышая число СDЗ+-Т-лимфоцитов с 68,4% в группе сравнения до 84,5% в исследуемой группе, СD4+-клеток с 35,2% до 61,5% соответственно (р<0,05) и снижая содержание T-цитотоксических (СD3+ СD8+) лимфоцитов с 39,8% в группе сравнения до 23,5% в исследуемой группе (p <0,05). На фоне приема имидазолилэтанамида пентадионо-вой кислоты отмечено в отличии от группы сравнения нарастание относительного количества Т-клеток с маркером ранней активации (СD3+ CD25+), при снижении экспрессии на них маркера поздней активации (СD3+HLA-DR+) и в процессе противоопухолевого лечения было достоверное повышение иммунорегуляторного индекса СD4+/СD8+ с 0,9 в группе сравнения до 2,7 в исследуемой группе (p <0,05).

Список литературы Оценка иммунного статуса при проведении химиотерапии рака молочной железы

- Parkin, D.M. Global cancer statistics/D.M. Parkin, F. Bray, J. Ferlay, P. Pisani//CA Cancer J. Clin. 2005. № 55. Р. 74-108.

- Козлов, С.В. Эпидемиологическое и социально-экономическое обоснование профилактики и ранней диагностики рака молочной железы//Автореф. дисс.. д-ра мед. наук. -Самара, 2000. 20 с.

- Alexander, R.B. Commentary on immunotherapy, gene therapy and cancer.//J. Urol. 1995. Vol. 153. N 2. P. 300-301.

- Putz, E.F. Monocyte activation by tumor cells: A role for carbohydrate structures associated with CD2/E.F. Putz, D.N. Mannel//Scan. J. Immunology. 1995. Vol. 41, No l. P. 77-84.

- Володько, H.A. Система моноцитарных фагоцитов при гормонозависимых опухолях у человека/Н.А. Володько, М. Шрестха Бхакта, Б.Т. Билинский//Экспер. онкол. 1994. Т. 16, № 2-3. С. 187-190.

- Кампова-Полевая, Е.Б. Современные возможности иммуномониторинга и иммунокоррекции рака молочной железы. Автореф. дис.. д-ра мед. наук. -М., 1989. 58 с.

- Кампова-Полевая, Е.Б. Иммунология и иммунотерапия рака молочной железы/Е.Б. Кампова-Полевая, Н.А. Огнерубов. -Воронеж: Изд-во ун-та, 1994. 175 с.

- Кампова-Полевая, Е.Б. Возможности иммунотерапии при раке молочной железы/Е.Б. Кампова-Полевая, А.А. Пароконная//Российский онкологический журнал. 1996. №3. С. 60-64.

- Кампова-Полевая, Е.Б. Иммуномодулирующие эффекты индометацина и его применение в комплексном лечении местнораспрстранённого рака молочной железы//Актуальные вопросы маммологии. Сборник научных трудов. -Ижевск, 1998. С. 341.