Оценка инновационного потенциала региона

Автор: О. А. Осодоева, А. И. Санжанов

Рубрика: Региональная и отраслевая экономика

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье изложен авторский подход к оценке инновационного потенциала региона, основанный на дезагрегации его структуры на активную и пассивную компоненты. Обоснована модель интегрального индекса инновационного потенциала региона как линейной функции входящих в него компонентных субиндексов. В качестве значимого фактора, определяющего уровень инновационного потенциала, рассматривается активность региональных органов власти в инновационной сфере. На основе предложенной методики проведены сравнительный анализ инновационных потенциалов регионов Сибирского федерального округа и их типологизация по величине интегрального индекса. С использованием инструментов корреляционного анализа выявлена статистически значимая связь между компонентами инновационного потенциала, объясняющая зависимость качества региональной инновационной политики от объективных факторов развития инновационной деятельности в регионе.

Инновационный потенциал, инновационная политика, инновационная деятельность, регион, инновационный процесс, дифференциация

Короткий адрес: https://sciup.org/142228352

IDR: 142228352 | УДК: 332.1

Текст научной статьи Оценка инновационного потенциала региона

Введение и новизна. Одно из центральных мест в изучении проблем современного развития регионов занимает категория «инновационный потенциал», под которым в самой общей трактовке принято понимать совокупность имеющихся в регионе ресурсов и возможностей, необходимых для осуществления инновационной деятельности. В отечественной и зарубежной литературе представлен широкий спектр подходов к анализу и оценке инновационного потенциала региона, большинство из которых рассматривают последний как целостную совокупность ресурсной составляющей в виде наличия ресурсов и способностей (производственно-технологических, научно-технических, трудовых, финансовых и т.д.) и результативной составляющей, отражающей результаты реализации и использования ресурсных возможностей [1, 2, 3]. Вместе с тем нарастающая дифференциация в инновационном развитии регионов способствует переосмыслению исключительной значимости указанных составляющих в структуре регионального инновационного потенциала.

Методы/методики исследования. Для исследования поставленной задачи в работе использовался сравнительный анализ методических подходов к оценке инновационного потенциала региона. Для обоснования полученных результатов исследования применялись статистические методы обработки информации, в частности корреляционного анализа. На основе этого выявлена статистически значимая связь между компонентами инновационного потенциала, объясняющая зависимость качества региональной инновационной политики от объективных факторов развития инновационной деятельности в регионе.

Результаты исследования. Результаты исследований, посвященных анализу инновационного развития субъектов Российской Федерации, свидетельствуют о том, что современные различия регионов в уровнях инновационного развития вызваны двумя основными группами причин – объективными, связанными с наличием в регионах необходимых условий для такого развития, и субъективными, обусловленными 17

непосредственной активностью участников инновационного процесса, в частности региональных органов власти [4]. С учетом этого при рассмотрении категории «инновационный потенциал региона» представляется целесообразным выделять в ее структуре активную и пассивную компоненты.

Пассивная компонента инновационного потенциала региона представляет собой стартовые условия, возможности и ограничения региона в развитии инновационной деятельности. Объективный по своей природе пассивный инновационной потенциал, по мнению авторов, определяется особенностями пространственной дифференциации и качественными различиями регионов по состоянию научно-технического и образовательного потенциалов, а также по созданным макроэкономическим условиям развития инновационной деятельности. Активный инновационный потенциал региона в свою очередь задается масштабом и эффективностью мер и инструментов инновационной политики, реализуемых региональными органами власти в целях развития инновационной деятельности в конкретном субъекте Российской Федерации.

С учетом этого уровень инновационного потенциала региона предлагается оценивать на основе четырех блоков показателей, характеризующих состояние его научно-технического и образовательного потенциалов, макроэкономических условий развития инновационной деятельности, а также активности региональных органов власти

IP , характеризующий уровень

в инновационной сфере. Условный интегральный индекс инновационного потенциала региона, агрегируется методом простого среднего на основе значений входящих в него субиндексов по следующей формуле:

I IP =

ISTP + IPP + IMC + IGA

4 , где ISTP – субиндекс научно-технического потенциала региона; IPP – субиндекс образовательного потенциала региона; IMC – субиндекс макроэкономических условий инновационной деятельности в регионе; IGA – субиндекс активности региональных органов власти в инновационной сфере.

Выбор равной значимости (весов) всех компонент в структуре интегрального индекса IP представляется методологически обоснованным в связи с необходимостью исключения влияния субъективных экспертных оценок.

К особенностям авторского подхода к определению уровня инновационного потенциала следует отнести как систему специально подобранных операциональных показателей, входящих в состав каждого блока, так и саму структуру результирующего индекса. Так, научно-технический потенциал региона предлагается оценивать по шести показателям, характеризующим развитие сферы исследований и разработок в регионе в части занятого персонала, патентной активности, затрат на научные исследования и разработки и т.д. Уровень образовательного потенциала региона определяется по данным о состоянии трех показателей, включающих уровень образованности населения, затраты на образование и т.д. Макроэкономические условия инновационной деятельности интегрируют в себе данные о состоянии производственного потенциала региона, его инвестиционного климата, обеспеченности регионального бюджета и т.д.

В качестве компоненты интегрального индекса IIP отдельно выделяется субиндекс активности региональных органов власти в инновационной сфере IGA , что объясняется вышеизложенным подходом к трактовке категории «инновационный потенциал региона». Так, инструменты и механизмы поддержки инновационной деятельности, реализуемые региональными органами власти и характеризующие активность последних в инновационной сфере, рассматриваются в качестве одного из важнейших факторов, объясняющих данную категорию.

В предлагаемой методике количественной оценки субиндекса IGA авторы придерживаются системно-структурного подхода, основанного на понимании активности региональных органов власти в инновационной сфере как комплексного системного явления. При этом указанная активность характеризуется с точки зрения системной полноты институциональных, организационных и финансовых мер, принимаемых региональными органами власти в целях инновационного развития экономики субъекта Российской Федерации.

Дезагрегация системы мер инновационной политики региона позволила выделить ее наиболее значимые составляющие – нормативно-правовое, финансовое и организационное обеспечение. В связи с этим значение субиндекса IGA обосновано определять на основе анализа состояния трех групп показателей, характеризующих качество нормативной правовой базы, организационного и финансового обеспечения инновационной политики региона. Так, анализ качества нормативной правовой базы представляет собой оценку состояния актов высших законодательных и исполнительных органов государственной власти (стратегии, концепции, законы, государственные программы и т. д.), на основе которых регион выстраивает инновационную политику. Организационное обеспечение предлагается оценивать с точки зрения наличия в регионе 19

специализированных институциональных структур, в том числе в системе органов государственной власти субъекта Российской Федерации, деятельность которых направлена на выработку и реализацию мер по поддержке и развитию инновационной деятельности – уполномоченных органов государственной власти, координационных (совещательных) органов, институтов развития (фонды, агентства, корпорации развития и т. д.). Анализ финансового обеспечения инновационной политики состоит в оценке фактически произведенных затрат консолидированного бюджета региона в рамках реализации мер, направленных на развитие инновационной сферы.

В предположении равной значимости описанных составляющих значение субиндекса IGA количественно определяется методом простого среднего по следующей формуле:

IGA =

IIRF + IOS + IFS

где IIRF – субиндекс качества нормативной правовой базы инновационной политики региона; IOS

–

субиндекс качества организационного обеспечения инновационной

политики региона; IFS – субиндекс качества финансового обеспечения инновационной политики региона.

С учетом этого формула индекса инновационного потенциала региона может быть представлена следующим образом:

I IP =

ISTP + IPP + IMC

+ (IIRF + IOS

+ Ifs )/3

Таким образом, интегральный индекс IIP является линейной функцией входящих в него компонентных субиндексов. При этом значения индекса IIP , как и значения его компонент, располагаются на отрезке от 0 до 1. Чем ближе значение индекса к 1, тем выше уровень инновационного потенциала региона по сравнению с другими рассматриваемыми регионами. Наоборот, чем ближе значение к 0, тем ниже уровень инновационного потенциала по отношению к остальным сравниваемым субъектам Российской Федерации.

Количественные значения субиндексов – компонент интегрального индекса IIP – определяются на основе предложенной авторами системы 25 операциональных показателей

(реально измеряемых величин), комплексно характеризующих инновационный потенциал региона.

Для обеспечения сопоставимости разных по содержанию и размерности показателей предполагается нормирование их значений. Однако прежде в связи с возможной асимметрией распределений рассматриваемых показателей, требуется сглаживание их значений путем трансформации. Процедура сглаживания проводится на основе расчета коэффициента асимметрии (европейская методика) и позволяет снизить влияние отдельных показателей на результирующий показатель, что гарантирует его устойчивость и объективность.

Нормирование полученных трансформированных значений показателей производится методом линейного масштабирования (процедура минимумов и максимумов) по формуле:

jmin

j gi =

g г - g г maxmin g г - g г j~ где gi – нормированное значение (индекс) i-го показателя в j-м регионе; gi–

~ max трансформированное значение i-го показателя в j-м регионе; gi и gi– соответственно максимальное и минимальное трансформированные значения i-го показателя. В результате нормирования исходные значения операциональных показателей приобретают вид сопоставимых индексов, находящихся в интервале от 0 до 1.

Количественные значения субиндексов, необходимых для расчета результирующего индекса инновационного потенциала региона IIP , определяются в предположении равной значимости формирующих их показателей методом простого среднего по общей формуле:

n

I =

1Z gi, n i=1 , где n – количество операциональных показателей, входящих в состав рассматриваемого субиндекса I .

В соответствии с изложенной методикой проведем сравнительный анализ инновационных потенциалов регионов Сибирского федерального округа.

В качестве исходных значений операциональных показателей будем использовать в расчетах их средние значения за шестилетний период с 2009 до 2014 г. Оставив за рамками настоящей статьи промежуточные этапы расчетов, связанных со сглаживанием и нормированием исходных значений показателей, отметим лишь, что в ходе анализа также 21

производилась оценка степени их взаимозависимости с целью исключения сильных корреляционных связей. С учетом небольшого размера выборки и несоответствия распределений операциональных показателей нормальному закону оценка тесноты связи между ними производилась на основе непараметрического критерия Спирмена, который выявляет степень монотонной связи между показателями, используя не сами значения, а их ранги. Показатели, обнаружившие статистически значимую корреляционную связь, были выборочно исключены из дальнейшего анализа.

На основе найденных значений субиндексов I STP , IPP , I MC и I GA определены значения интегрального индекса инновационного потенциала регионов СФО в 2009–2014 гг. (табл. 1).

Таблица 1 – Расчет значений интегрального индекса инновационного потенциала регионов СФО (2009–2014 гг.)

|

Регион |

Субиндекс научно-техническог о потенциала I STP |

Субиндекс образовател ьного потенциала IPP |

Субиндекс макроэконо мических условий инновацион ной деятельност и I MC |

Субиндекс активности региональны х органов власти в инновацион ной сфере I GA |

Индекс инновацион ного потенциала I IP |

|

Республика Алтай |

0,275 |

0,385 |

0,310 |

0,263 |

0,308 |

|

Республика Бурятия |

0,596 |

0,511 |

0,440 |

0,553 |

0,525 |

|

Республика Тыва |

0,325 |

0,657 |

0,000 |

0,508 |

0,373 |

|

Республика Хакасия |

0,263 |

0,423 |

0,484 |

0,372 |

0,385 |

|

Алтайский край |

0,422 |

0,234 |

0,375 |

0,598 |

0,407 |

|

Забайкальский край |

0,401 |

0,389 |

0,373 |

0,430 |

0,398 |

|

Красноярский край |

0,618 |

0,324 |

0,690 |

0,742 |

0,594 |

|

Иркутская область |

0,569 |

0,546 |

0,660 |

0,596 |

0,593 |

|

Кемеровская область |

0,664 |

0,333 |

0,512 |

0,418 |

0,482 |

|

Новосибирская область |

0,508 |

0,696 |

0,697 |

0,612 |

0,628 |

|

Омская область |

0,447 |

0,323 |

0,403 |

0,659 |

0,458 |

|

Томская область |

0,713 |

0,779 |

0,882 |

0,834 |

0,802 |

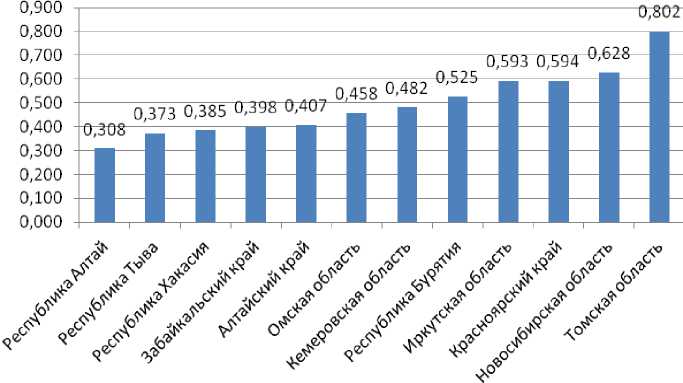

Упорядочим регионы СФО по величине индекса инновационного потенциала (рис. 1).

Рисунок 1. Индекс инновационного потенциала регионов СФО

На основе найденных значений интегрального индекса произведем типологизацию регионов СФО по уровню инновационного потенциала (табл. 2).

Таблица 2 – Типологизация регионов СФО по уровню инновационного потенциала (2009–2014 гг.)

|

Регион СФО |

Индекс I IP |

Ранг Региона |

Уровень инновацион ного потенциала |

Субиндекс пассивного инновационно го потенциала |

Субиндекс активного инновационн ого потенциала |

|

Томская область |

0,802 |

1 |

Высокий |

0,593 |

0,209 |

|

Новосибирская область |

0,628 |

2 |

Средний |

0,475 |

0,153 |

|

Красноярский край |

0,594 |

3 |

Средний |

0,408 |

0,186 |

|

Иркутская область |

0,593 |

4 |

Средний |

0,444 |

0,149 |

|

Республика Бурятия |

0,525 |

5 |

Средний |

0,387 |

0,138 |

|

Кемеровская область |

0,482 |

6 |

Низкий |

0,377 |

0,105 |

|

Омская область |

0,458 |

7 |

Низкий |

0,293 |

0,165 |

|

Алтайский край |

0,407 |

8 |

Низкий |

0,258 |

0,150 |

|

Забайкальский край |

0,398 |

9 |

Низкий |

0,291 |

0,108 |

|

Республика Хакасия |

0,3 85 |

10 |

Низкий |

0,292 |

0,093 |

|

Республика Тыва |

0,3 73 |

11 |

Низкий |

0,246 |

0,127 |

|

Республика Алтай |

0,3 08 |

12 |

Низкий |

0,243 |

0,066 |

Как следует из таблицы 2, наибольший инновационный потенциал среди регионов СФО в рассматриваемом периоде имела Томская область, где величина индекса значительно превосходила значения других регионов. Томская область формирует группу с высоким уровнем инновационного потенциала (Ijp € [0,75;1]). Средний инновационный потенциал

I IP e [ 0 , 5 ; 0 , 75 )}

характерен для четырех регионов СФО,

два из которых (Красноярский край и Иркутская область) имеют почти одинаковый уровень потенциала. Минимальный потенциал внутри группы имеет Республика Бурятия, которая заметно уступает трем другим регионам по величине индекса. Остальные семь регионов СФО имеют низкий уровень инновационного потенциала ( ^IP ^ С^^5,0,5 При этом Кемеровская область наиболее близка к переходу в группу со средним уровнем потенциала. Незначительные различия в инновационном потенциале имеют республики Тыва, Хакасия, Забайкальский и Алтайский края. Наименьший потенциал - у Республики Алтай, регион наиболее близок к группе с крайне низким уровнем инновационного потенциала.

Максимальное значение индекса по регионам превышает минимальное в 2,6 раза. Среднее по округу значение интегрального индекса составляет 0,496 и находится в интервале низкого инновационного потенциала. Медианное значение индекса составляет 0,47, подтверждая то, что большая часть регионов СФО имеет низкий инновационный потенциал.

На следующем шаге разложив найденные значения интегрального индекса в виде суммы субиндексов активного и пассивного инновационных потенциалов (см. табл. 2), оценим взаимозависимость активной и пассивной компонент инновационных потенциалов регионов СФО. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена, рассчитанный с использованием пакета Statistica 10, составил 0,66 при уровне значимости 0,018, что свидетельствует о существовании средней тесноты связи между компонентами инновационных потенциалов регионов СФО. Фактически это означает, что, чем выше уровни научно-технического и образовательного потенциалов, а также макроэкономических условий инновационной деятельности в регионе, тем большую активность в инновационной сфере проявляют региональные органы власти и, наоборот.

Выводы. Результаты исследования выражаются в следующем:

-

1. Представленная авторская методика оценки инновационного потенциала региона основана на дезагрегации его структуры на активную и пассивную компоненты, когда активность региональных органов власти в инновационной сфере рассматривается в качестве одного из ключевых факторов, характеризующих данный потенциал.

-

2. Сравнительный анализ, проведенный на основе описанной методики, выявил существенную дифференциацию регионов СФО по уровню инновационного потенциала. Согласно принятой условной типологизации большинство регионов СФО характеризуется

-

3. Выявленная статистически значимая зависимость между активной и пассивной компонентами инновационных потенциалов регионов СФО, по мнению авторов, имеют следующий практический смысл. Относительно неблагоприятные объективные условия для развития инновационной деятельности в регионе в виде низкого научно-технического и образовательного потенциалов, а также общеэкономических факторов зачастую являются главными причинами того, что инновационная деятельность не является приоритетом социально-экономической политики в регионе и развивается скорее по остаточному принципу. Таким образом, низкий пассивный инновационный потенциал – с одной стороны, и обусловленная им слабая активность региональных органов власти в инновационной сфере – с другой, вкупе определяют сравнительно низкий уровень развития инновационной деятельности в регионе. Напротив, относительно благоприятные объективные условия для развития инновационной деятельности обеспечивают преимущество региона в инновационной сфере как сами по себе, так и за счет стимулирования активности региональных органов власти в данной сфере. В результате регион получает двойное преимущество в развитии инновационной деятельности относительно регионов с более низким пассивным инновационным потенциалом и слабой инновационной политикой региональных властей.

низким уровнем инновационного потенциала.

Список литературы Оценка инновационного потенциала региона

- Алексеев А.А., Дятлова Е.С., Фомина Н.Е. Метод оценки инновационного потенциала региона с позиции формирования кластерной политики // Вопросы экономики и права. – 2012. – № 54. – С. 106–111.

- Задумкин К.А., Кондаков И.А. Научно-технический потенциал региона: оценка состояния и перспективы развития. – Вологда: Изд-во ИСЭТ РАН, 2010. – 205 с.

- Маскайкин Е.П., Арцер Т.В. Инновационный потенциал региона: сущность, структура, методика оценки и направления развития // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – 2009. – № 21 (154). – С. 47–53.

- Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Вып. 2 / Под ред. Л.М. Гохберга. – М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014. – 88 с.

- Сактоев В.Е., Горюнова Л.А. Регулирование и оценка воздействия на уровень инновационного развития региона // Вестник ВСГУТУ. – 2015. – № 5 (56). – С. 120–125.

- Санжанов А.И. Оценка качества региональной инновационной политики // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2015. – № 2 (92). – С. 111–115.

- Сорокина А.В. Построение индекса инновационного развития регионов России. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. – 230 с.