Оценка эффективности когенерационных энергоустановок в Арктике и северных регионах России

Автор: Губий Е.В.

Журнал: Арктика и Север @arcticandnorth

Рубрика: Социально-экономическое развитие

Статья в выпуске: 58, 2025 года.

Бесплатный доступ

На значительной части территории России из-за суровых климатических условий и низкой плотности населения централизованное энергоснабжение либо отсутствует вообще, либо из-за большой протяжённости линий электропередач характеризуется низкими показателями надёжности и качества. Особенно это характерно для Арктики и северных регионов России. Экономически обоснованные тарифы на энергию на таких территориях во много раз превышают среднестатистические. Цель данного исследования - оценка эффективности перевода отопительных котельных в Арктике и северных регионах России в режим когенерации. В статье представлены и проанализированы цены на основные энергоносители в северных и арктических регионах России. Показано, что ключевым фактором эффективности энергоисточников на таких территориях является стоимость топлива. Возможными мерами по снижению топливной составляющей в стоимости энергии являются: 1) замена дорогого привозного топлива местным и 2) перевод энергоисточников в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. На примере с. Ербогачен Катангского района Иркутской области проведена технико-экономическая оценка эффективности этих мер. Установлено, что перевод котельной в режим когенерации приводит к снижению экономически обоснованного тарифа на электрическую энергию почти в два раза при сохранении тарифа на тепловую энергию на прежнем уровне. Результаты исследования могут быть использованы для корректировки и формирования инвестиционных программ на государственном и муниципальном уровнях управления, а также в стратегиях развития энергетики северных регионов России.

Арктическая энергетика, изолированные энергосистемы, источники энергии, теплоэлектростанция, топливо, энергоснабжение

Короткий адрес: https://sciup.org/148330959

IDR: 148330959 | УДК: [338.45:621.039:332.1](985)(045) | DOI: 10.37482/issn2221-2698.2025.58.23

Текст научной статьи Оценка эффективности когенерационных энергоустановок в Арктике и северных регионах России

DOI:

На большей части территории России в силу низкой плотности населения, высокой степени разбросанности населённых пунктов, слабо развитой транспортной инфраструктуры и суровых климатических условий велика территория, на которой либо вообще отсутствует централизованное энергоснабжение, либо из-за протяжённых линий электропередач (ЛЭП) электроснабжение характеризуется низкими показателями надёжности и качества. Особенно характерна эта ситуация для северной части страны, в том числе для Арктики, которая занимает 28% территории России 1. В зоне децентрализованного энергоснабжения используются автономные электроисточники, как правило, дорогие в эксплуатации и неблагоприятные с экологической точки зрения дизельные электростанции (ДЭС) [1, Сивцев А.И., Сивцев Н.А., с. 1]. Централизованное теплоснабжение обеспечивается от котельных малой и средней мощности. В частных домах, как правило, используется индивидуальное печное отопление [2, Майсюк Е.П., Иванова И.Ю., с. 27]. Частой проблемой для таких территорий является несвоевременный завоз топлива.

Возможными решениями изложенных проблем являются:

-

• комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на минитеплоэлектроцентрали (мини-ТЭЦ) [3, Хохлов А.];

-

• использование местных видов топлива, не требующих дорогостоящей транспортировки.

Когенерация является более эффективной по сравнению с раздельным производством тепловой и электрической энергии за счёт снижения суммарного расхода топлива. Как при раздельной, так и при комбинированной схемах энергоснабжения, именно затраты на приобретение топлива превалируют в экономически обоснованном тарифе на электрическую и тепловую энергию. Экономия топлива от когенерации оценивается примерно в 30%.

Целью данной работы является оценка эффективности перевода отопительных котельных в Арктике и северных регионах России, где слабо развита транспортная и энергетическая инфраструктура, в режим когенерации.

Методы исследования

Для выбора наиболее экономически эффективного варианта энергоснабжения из нескольких в мировой литературе принято использовать показатель нормированной стоимости энергии LCOE (Levelized cost of energy) [4, Hansen K.; 5, Шерьязов С.К., Пташкина-Гирина О.С., Низамутдинова Н.С.; 6, Веселов Ф.В., Панкрушина Т.Г., Золотова И.Ю.]. Этот показатель всё чаще применяется в качестве основного инструмента для сравнения экономических оценок энергетических проектов. LCOE представляет собой отношение суммы всех расходов (капитальных и текущих) в течение жизненного цикла проекта к количеству вырабатываемой также за весь срок службы энергии. Нормированная стоимость энергии отражает такой тариф на энергию, при котором инвестору обеспечена безубыточность. Этот показатель определяется по формуле:

LCOE =

EП=о(C + It) - (1 + r)-t E n=0 Et ■ (1+r) - t где Ct — эксплуатационные затраты проекта в год t, млн руб.; It — капитальные затраты проекта в год t, млн руб.; r — ставка дисконтирования; Et — количество произведённой электроэнергии за год t, Гкал; t — жизненный цикл технологии, количество лет.

При производстве двух и более видов энергии в едином цикле существует проблема разнесения затрат между ними. С учётом того, что уменьшение количества используемого топлива приводит к снижению тарифной нагрузки на потребителей [7, Сухарева Е.В.], эта проблема является не только технической, но и важной социальной [8, Белобородов С.С.; 9, Биев А.А., с. 30]. Дискуссия по распределению затрат между производством электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) длится уже почти 100 лет, с IV Всесоюзного теплотехнического съезда, проходившего в 1928 г. в составе I Всесоюзного энергетического съезда [10, Горшков А.С.].

Для решения рассматриваемой задачи существует множество методов распределения затрат. Все методы можно условно разделить на две группы: основанные на технологических (или термодинамических) принципах и основанные на экономических принципах. В первой группе наиболее известными являются физический, котловой, эксергетический, нор- мативный и пропорциональный методы. Во второй — метод отключения (метод треугольника Гинтера), метод коэффициентов удешевления, метод альтернативного производства энергии, метод разнесения экономии и риска [11, Любимова Н.Г., Фомина В.Н.].

В данной работе для оценки эффективности комбинированной выработки электрической и тепловой энергии использован метод отключения. Согласно данному методу, предполагается, что при условно раздельном производстве электрической и тепловой энергии на ТЭЦ в условиях отсутствия отпуска тепла ТЭЦ будет работать в конденсационном режиме производства электрической энергии. Значит, все затраты будут относиться только на производство электрической энергии. В этом случае экономически обоснованный тариф на электрическую энергию будет максимален, а на тепловую энергию — равен нулю. И наоборот: если электрическая энергия на ТЭЦ не вырабатывается, а производится только тепловая энергия от пиковых котлов, тогда все затраты ТЭЦ полностью будут относиться на отпуск тепловой энергии. В этом случае экономически обоснованный тариф на тепловую энергию максимален, а на электрическую энергию равен нулю [12, Гительман Л.Д., Ратников Б.Е.].

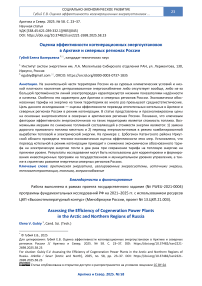

Этот метод можно проиллюстрировать графически с помощью так называемого треугольника Гинтера (рис. 1). Нанеся на график предельные значения экономически обоснованных тарифов на электрическую и тепловую энергии на ТЭЦ и соединив полученные точки (A и B), строится треугольник Гинтера. С его помощью можно определить значения экономически обоснованных тарифов на электрическую и тепловую энергии от ТЭЦ для различных режимов.

Рис. 1. Треугольник Гинтера.

В условиях конкурентных рынков электрической и тепловой энергии метод отключения позволяет сравнивать значения тарифов на электрическую и тепловую энергию при комбинированном и раздельном производстве. Например, если известен экономически обоснованный тариф на тепловую энергию, вырабатываемую в котельной, то методом от- ключения можно определить экономически обоснованный тариф на электрическую энергию на ТЭЦ при сохранении заданного тарифа на тепловую энергию.

Цены на топливо

Для оценки стоимостных показателей топлива, используемого в северных районах Российской Федерации, были собраны и проанализированы данные о закупках на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 2; ответы на запросы из профильных министерств и органов исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Представленные ниже цены включают в себя не только цену самого энергоносителя, но и его доставки, перегрузки и хранения на всех этапах транспортировки, НДС.

В большинстве северных и арктических населённых пунктов, расположенных на удалённых и труднодоступных территориях с неразвитой энергетической инфраструктурой, основным видом топлива считается дизельное.

В соответствии с ГОСТ 305–2013 3, дизельное топливо должно выдерживать следующие температурные значения:

-

• летнее дизельное топливо должно быть пригодным для использования при температуре до –5°C и выше;

-

• зимнее дизельное топливо рекомендуется для эксплуатации до –35°C и выше;

-

• арктическое дизельное топливо — до –45°C и выше.

Поэтому на исследуемых территориях круглогодично используется топливо только марок зимнее и арктическое. Данные о стоимости дизельного топлива этих марок представлены в табл. 1. Цена дизельного топлива в среднем на исследуемой территории составляет: зимнего — 60–90 тыс. руб./т, арктического — 63–142 тыс. руб./т. Отсутствуют данные о закупках зимнего топлива для целей электро- и теплоснабжения в Республике Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотском автономном округе (возможно, ввиду экстремально суровых климатических условий в этих субъектах РФ). На официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок отсутствует информация о закупке арктического дизельного топлива для целей электро- и теплоснабжения в республиках Карелия и Коми. Наиболее высокие цены на дизельное топливо наблюдаются в арктических районах Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Красноярского края.

Таблица 1 Цена дизельного зимнего и арктического топлива в северных районах России со слабо развитой энергетической инфраструктурой в 2022 г.

|

Субъект РФ |

Цена дизельного топлива, тыс. руб./т |

|

|

зимнее |

арктическое |

|

2 Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок. URL:

(дата обращения: 15.02.2024).

3 ГОСТ 305–2013. Топливо дизельное. Технические условия. Введ. 01.01.2015 г. Москва: Госстандарт России, 2014. 15 с.

|

Субъект РФ |

Цена дизельного топлива, тыс. руб./т |

|

|

зимнее |

арктическое |

|

|

Мурманская область |

67–74 |

70–97 |

|

Республика Карелия |

67–72 |

– |

|

Архангельская область |

63–71 |

66–116 |

|

Республика Коми |

62–75 |

– |

|

Ненецкий автономный округ |

64–72 |

67–154 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

61–90 |

67–94 |

|

Красноярский край |

60–73 |

65–142 |

|

Иркутская область |

67–80 |

85–114 |

|

Республика Саха (Якутия) |

– |

63–98 |

|

Магаданская область |

– |

75–115 |

|

Чукотский автономный округ |

– |

87–91 |

Уголь является одним из наиболее распространённых видов топлива для теплоснабжения и используется на северных и арктических территориях России практически повсеместно, особенно на востоке России. Исключением являются труднодоступные населённые пункты Магаданской области и Чукотского автономного округа, поставка угля в которые логистически нецелесообразна. Подробные данные о ценах на уголь в Арктике и северных регионах России представлены в табл. 2. Из всех западных регионов России уголь добывают только в Республике Коми. Именно из неё и осуществляются основные поставки на северо-запад страны. От Ямало-Ненецкого автономного округа на восток уголь добывают практически во всех регионах страны (Красноярский край, Иркутская область, Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Чукотский автономный округ). Высокая стоимость угля на северных и арктических территориях этих субъектов обусловлена преимущественно сложностью транспортировки.

Таблица 2 Цена угля в северных районах России со слабо развитой энергетической инфраструктурой в 2022 г.

|

Субъект РФ |

Цена угля, тыс. руб./т |

|

|

бурый |

каменный |

|

|

Мурманская область |

8,5–8,8 |

9,5–66,4 |

|

Республика Карелия |

7,8 |

8,1–9,9 |

|

Архангельская область |

– |

8,8–15,7 |

|

Республика Коми |

– |

7,3–14,7 |

|

Ненецкий автономный округ |

– |

27,1–43,3 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

– |

9,4–10,1 |

|

Красноярский край |

3,3–12,0 |

23,4–63,7 |

|

Иркутская область |

3,1–12,0 |

3,2–12,2 |

|

Республика Саха (Якутия) |

– |

4,0–23,0 |

|

Магаданская область |

– |

– |

|

Чукотский автономный округ |

30,1 |

– |

В Арктике и северных регионах России основным видом топлива для производства электрической энергии является дизельное топливо, тепловой энергии — уголь. Но наряду с ними используются другие виды топлива: сжиженный углеводородный газ (СУГ), нефть, ма- зут и даже древесное топливо. Подробные данные о ценах на эти виды топлива на рассматриваемых территориях представлены в табл. 3.

Таблица 3

Цены на прочие виды топлива в северных районах России со слабо развитой энергетической инфраструктурой в 2022 г.

|

Субъект РФ |

Нефть, тыс. руб./т |

СУГ, тыс. руб./т |

Топливная древесина, тыс. руб./м3 |

Топливные пеллеты, тыс. руб./т |

|

Мурманская область |

– |

147 |

3,5 |

13,6–16,3 |

|

Республика Карелия |

– |

29 |

2,8–4,2 |

– |

|

Архангельская область |

– |

33–73 |

2,4–5,0 |

11,8 |

|

Республика Коми |

– |

– |

– |

8,5–18,9 |

|

Ненецкий автономный округ |

– |

– |

17,3–18,2 |

– |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

50,5–75,0 |

– |

– |

|

|

Красноярский край |

27,8–64,8 |

– |

– |

– |

|

Иркутская область |

80,0 |

– |

– |

– |

|

Республика Саха (Якутия) |

64,1 |

24–45 |

– |

– |

|

Магаданская область |

– |

– |

– |

– |

|

Чукотский автономный округ |

– |

– |

– |

– |

Для целей тепло- и электроснабжения сырая нефть используется крайне редко, в основном в местах добычи: в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия). Её стоимость варьируется от 30 до 80 тыс. руб./т и зависит от дальности и сложности транспортировки.

В ряде субъектов РФ осуществляется автономное газоснабжение. СУГ поставляется в населённые пункты Мурманской и Архангельской областей, республик Карелия и Саха (Якутия). Стоимость местного СУГ в Республике Карелия, Архангельской области и Республике Саха (Якутия) варьируется от 24 до 73 тыс. руб./т в зависимости от транспортной составляющей стоимости. Стоимость СУГ на севере Мурманской области в 2022 г. составляла 147 тыс. руб./т (поставки из Республики Коми).

В восточных регионах России биотопливо (представленное дровами, топливной щепой и топливными пеллетами) используется для теплоснабжения на котельных крайне редко. При этом в Северо-Западном федеральном округе (прежде всего в республиках Коми и Карелия, в Архангельской области) действуют государственные программы по модернизации котельных малой и средней мощности и переводу их на биотопливо.

Анализ табл. 1–3 показал, что для всех рассматриваемых территорий наиболее высокие цены на топливо наблюдаются в Арктике. Цены на местные виды топлива существенно ниже, чем на привозные.

Существующее энергоснабжение с. Ербогачен Катангского района Иркутской области

Оценка эффективности когенерационных установок, работающих на местных видах топлива в Арктике и северных регионах России, произведена на примере с. Ербогачен Ка- тангского района Иркутской области. Климат рассматриваемой территории характеризуется резко выраженной континентальностью, которая проявляется в очень низких зимних и высоких летних температурах воздуха, а также в больших различиях между дневными и ночными температурами. Абсолютная амплитуда температуры воздуха достигает 100°С (абсолютный минимум — минус 61,2°С, абсолютный максимум: плюс 38,8°С) 4. Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤0 °С составляет 213 суток 5.

Село Ербогачен находится в децентрализованной зоне электроснабжения. В настоящее время электроснабжение обеспечивается от 5 автономных агрегатов ДЭС. Суммарная установленная мощность ДЭС составляет 3,5 МВт, среднегодовая выработка электрической энергии — 9 548 МВт∙ч.

На протяжении последних лет в с. Ербогачен Катангского района регулярно происходят сбои в поставках электроэнергии. С 10 октября по 31 декабря 2022 г. в результате аварии действовало ограничение на подачу электроэнергии для всего населения до 7 кВт на хозяйство. Причина — нехватка рабочей мощности и нахождение ДЭС в предаварийном состоянии. Частой проблемой является нехватка топлива из-за плохой транспортной инфраструктуры и сезонности завоза грузов.

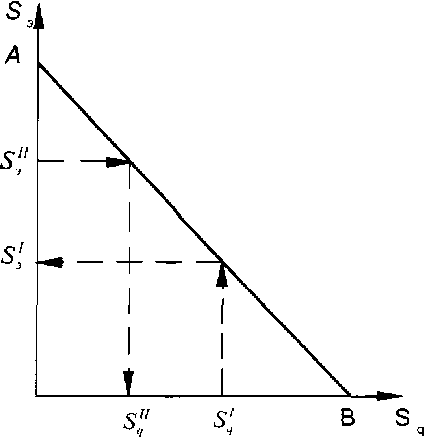

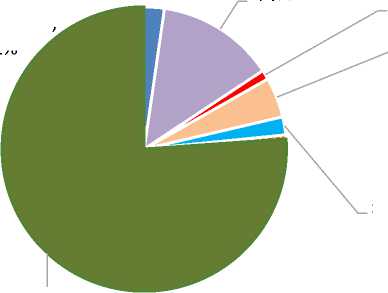

Необходимая валовая выручка для электроснабжения потребителей с. Ербогачен в 2022 г. составила 471,2 млн руб. Как видно из рис. 2, основная статья расходов — приобретение дизельного топлива (87%). Экономически обоснованный тариф составил 54,83 руб./кВт∙ч, нормированная стоимость электроэнергии — 56,2 руб./кВт∙ч.

Сырьё, основные материалы 2%

Оплата труда, 8%

Прочие расходы, 1%

Топливо, 87%

Аренда объектов электросетево го хозяйства, 1%

Рис. 2. Основные статьи расходов на электроснабжение с. Ербогачен в 2022 г. 6

Амортизация основных средств, 1%

Для организации тепло- и водоснабжения населения и учреждений социальной сферы в с. Ербогачен работает котельная установленной мощностью 3,5 Гкал/ч. Среднегодовой объём потребления тепловой энергии в населённом пункте — 5 939,51 Гкал. В качестве топлива используется сырая нефть в количестве 800 т/год, поставляемая с местного нефтегазового месторождения.

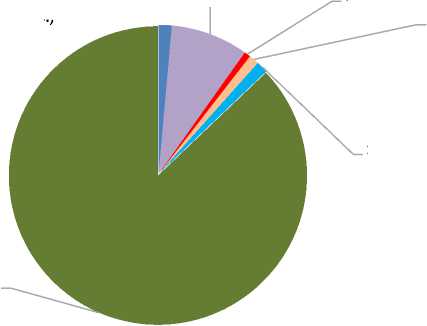

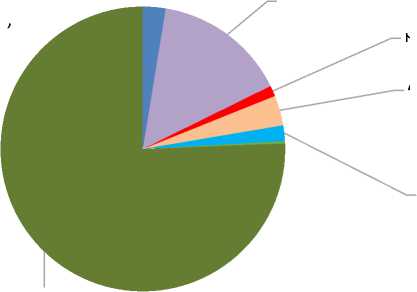

Необходимая валовая выручка для теплоснабжения потребителей с. Ербогачен в 2022 г. составила 57,9 млн руб. Как видно из рис. 3, основная статья расходов — приобретение топлива (61%). Экономически обоснованный тариф составляет 14 607 руб./Гкал, нормированная стоимость тепловой энергии — 16 534 руб./Гкал.

Сырьё,

Топливо, 61%

труда, 29%

основные материалы, 1%

Прочие расходы, 6%

Электроэнергия, 3%

Рис. 3. Основные статьи расходов на тепло- и водоснабжение с. Ербогачен 7.

В табл. 4 обобщены все исходные данные о существующей схеме электро- и теплоснабжения с. Ербогачен для дальнейших расчётов.

Таблица 4

Исходные данные о существующей схеме электро- и теплоснабжения с. Ербогачен

|

Показатель |

Электрическая энергия |

Тепловая энергия |

|

Мощность, МВт / Гкал/ч |

3,5 |

3,5 |

|

Выработка, МВт∙ч / Гкал |

9 548 |

7 425 |

|

Вид топлива |

дизельное топливо |

сырая нефть |

|

Цена топлива, тыс. руб./т |

114 |

80 |

|

Расход топлива, т/год |

3 600 |

800 |

|

Экономически обоснованный тариф, руб./кВт∙ч / руб./Гкал |

56,2 |

16 534 |

Топливо для ДЭС доставляется по сложной транспортной схеме. Поскольку завоз грузов в Катангский район осуществляется по зимней автодороге, нередко наблюдаются сбои в поставках и дефицит топлива. Нефть для котельной поставляется с Верхнечонского нефтегазового месторождения, которое является одним из крупнейших в Восточной Сибири. Его извлекаемые запасы категорий АВС1, С2 оцениваются в 201,6 млн т нефти. В настоящее время ОАО «Верхнечонскнефтегаз» поставляет около 800 т нефти в год.

На основании изложенного представляется целесообразным провести исследование по оценке эффективности замены раздельного производства тепловой и электрической энергии на когенерацию такого же количества данных видов энергии с использованием нефти.

Для адекватного сравнения раздельной и комбинированной выработки электрической и тепловой энергии предлагается сравнить затраты при следующих вариантах энергоснабжения:

-

• существующая раздельная схема энергоснабжения;

-

• раздельная схема электроснабжения при замене существующих ДЭС на новые ди-зель-генераторные установки (ДГУ), работающие на сырой нефти;

-

• комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на ТЭЦ, работающей на нефти.

Оценка эффективности раздельной генерации с заменой существующих ДЭС

Классический дизельный генератор не может использовать в качестве топлива сырую нефть. Обычный двигатель внутреннего сгорания устроен таким образом, что для нормальной работы всех компонентов ему необходимо топливо с определёнными параметрами. Поэтому рассматривается не замена топлива на существующих ДЭС, а замена их ДГУ, работающими на нефти.

Электростанции, работающие на нефти и мазуте, требуют обязательной предварительной подготовки топлива. Для её обеспечения в топливной системе предусмотрен контейнер подготовки топлива, основная задача которого — обеспечение очистки топлива от воды и механических примесей и подача его к циркуляционным модулям.

Предполагается замена пяти существующих агрегатов ДЭС на три ДГУ номинальной мощностью 1,25 МВт. При замене ДЭС капитальные затраты составят 270 млн руб., из них: ДГУ в сборе 97,2 млн руб.; блоки подготовки топлива — 82,8 млн руб., транспортные услуги и строительно-монтажные работы — 90 млн руб. Необходимая валовая выручка составит 295,0 млн руб./год. Её основные составляющие приведены на рис. 4. По сравнению с существующей схемой, затраты на приобретение топлива снизятся на 76,1 млн руб./год; амортизационные отчисления увеличатся на 8,3 млн руб./год; налоговые отчисления увеличатся на 1,4 млн руб./год. Таким образом, при замене действующих ДЭС в с. Ербогачен на новые ДГУ, работающие на сырой нефти, экономически обоснованный тариф снизится на 20,5 руб./кВт∙ч и составит 34,33 руб./кВт∙ч. Нормированная стоимость электрической энергии в этом случае снизится на 16,81 руб./кВт∙ч и составит 39,36 руб./кВт∙ч.

Сырьё, основные материалы, 2%

Фонд оплаты

Прочие труда, 13% расходы, 1%

Амортизация основных средств, 5%

Аренда объектов электросетево го хозяйства, 2%

Топливо, 76%

Рис. 4. Основные статьи расходов на электроснабжение с. Ербогачен при замене ДЭС на новые ДГУ на нефти 8

Оценка эффективности комбинированной генерации

Исходя из электрической и тепловой мощностей существующих энергоисточников в с. Ербогачен и существующих на рынке вариантов оборудования для мини-ТЭЦ, предлагается строительство когенерационного источника установленной электрической мощностью 0,5 МВт и установленной тепловой мощностью 3,5 Гкал/ч. При этом предполагается одновременная работа ДГУ установленной мощностью 1,25 МВт. Топливо, используемое на ДГУ, — сырая нефть.

Для эффективной и экономичной работы всей мини-ТЭЦ выбраны 2 паровых котла ДЕ-4-14-225ГМ-О суммарной установленной мощностью 3,5 Гкал/ч и две блочных паровых турбогенераторных установки ТГУ-500К. Параметры турбины подобраны в строгом соответствии с мощностью генератора, температурой пара от парового котла и давлением. Предполагается, что ТЭЦ размещается в здании существующей котельной и используются все её системы электро-, водо- тепло- и топливоснабжения. Данная мини-ТЭЦ полностью обеспечит с. Ербогачен тепловой энергией для тепло- и водоснабжения населения и учреждений социальной сферы. Для обеспечения с. Ербогачен электрической энергией предполагается дополнительная работа ДГУ номинальной мощностью 1,25 МВт. Для обеспечения надёжности электроснабжения в случае аварийных ситуаций могут быть задействованы существующие ДЭС.

Данные об объёмах выработки электрической и тепловой энергии на мини-ТЭЦ по месяцам представлены в табл. 5.

Таблица 5

Объёмы выработки электрической и тепловой энергии на мини-ТЭЦ по месяцам

|

Вид энергии |

Порядковый номер месяца |

Год |

|||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

||

|

Тепловая энергия, Гкал |

1037 |

880 |

841 |

712 |

532 |

146 |

168 |

187 |

528 |

697 |

974 |

1021 |

7722 |

|

Электроэнергия |

372 |

336 |

372 |

360 |

372 |

298 |

351 |

380 |

360 |

372 |

360 |

372 |

4305 |

Источник: оценки автора.

|

Вид энергии |

Порядковый номер месяца |

Год |

|||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

||

|

ТЭЦ, МВт∙ч |

|||||||||||||

|

Электроэнергия ДГУ, МВт∙ч |

808 |

769 |

671 |

405 |

291 |

0 |

0 |

0 |

252 |

413 |

771 |

863 |

5243 |

|

Общая выработка электроэнергии, МВт∙ч |

1180 |

1105 |

1043 |

765 |

663 |

298 |

351 |

380 |

612 |

785 |

1131 |

1235 |

9548 |

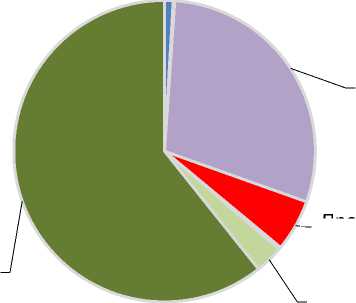

При замене существующей ДЭС на мини-ТЭЦ и ДГУ, работающие на нефти, капитальные затраты составят 179,3 млн руб., из них: мини-ТЭЦ — 89,3 млн руб.; ДГУ в сборе — 90,0 млн руб. Необходимая валовая выручка составит 338,7 млн руб./год, её основные составляющие приведены на рис. 5.

Сырьё, основные материалы, 3%

Фонд оплаты труда, 15%

Амортизация основных средств, 3%

Прочие расходы, 1%

Топливо, 76%

Рис. 5. Основные статьи расходов на электроснабжение с. Ербогачен при замене существующих ДЭС на мини-ТЭЦ 9.

Аренда объектов электросетев ого хозяйства, 2%

При разнесении затрат ТЭЦ на электрическую и тепловую энергию использован метод отключения. При существующих значениях затрат на выработку тепловой энергии экономически обоснованный тариф на электрическую энергию от ТЭЦ составляет 25,28 руб./кВт∙ч, нормированная стоимость электрической энергии — 28,63 руб./кВт∙ч. По сравнению с существующей схемой энергоснабжения экономически обоснованный тариф на электрическую энергию снизится на 29,55 руб./кВт∙ч за счёт снижения общих затрат на топливо на 188,5 млн руб./год.

Обсуждение результатов

Ключевой составляющей в экономически обоснованном тарифе как тепловой, так и электрической энергии является стоимость топлива. А поскольку в Арктике и северных регионах России стоимость топлива существенно повышается за счёт высокой стоимости транс-

Источник: оценки автора.

портировки, необходимо искать способы снижения топливной составляющей в стоимости энергии обоих видов. Этого можно достичь повышением коэффициента полезного действия (КПД) энергоустановок и использованием местных видов топлива (тем более, на севере России сосредоточены колоссальные запасы углеводородов).

Произведено сравнение трёх вариантов энергоснабжения, изолированного от единой энергетической системы с. Ербогачен, расположенного на севере Иркутской области:

-

• существующая схема энергоснабжения;

-

• раздельная генерация, при которой тепловая энергия вырабатывается по-прежнему котельной, работающей на местной нефти, а электрическая — от новых ДГУ, также работающих на местной нефти;

-

• совместная выработка тепловой и электрической энергии при сжигании местного топлива (нефти).

Результаты исследования представлены в табл. 6. Установлено, что при фиксированном экономически обоснованном тарифе на тепловую энергию самый высокий экономически обоснованный тариф характерен для электрической энергии, вырабатываемой существующей ДЭС, работающей на привозном дизельном топливе. Замена существующей ДЭС на ДГУ, работающие на местной нефти, снизила бы экономически обоснованный тариф на 20,5 руб./кВт∙ч. Ввод мини-ТЭЦ с одновременной работой ДГУ, работающих на нефти, снизил бы экономически обоснованный тариф на электроэнергию на 26,55 руб./кВт∙ч по сравнению с существующей схемой.

Таблица 6

Экономические показатели выработки энергии

|

Способ энергоснабжения |

Показатель |

Электрическая энергия, руб./кВт∙ч |

Тепловая энергия, руб./Гкал |

|

Существующая схема энергоснабжения |

Экономически обоснованный тариф |

54,83 |

14 607 |

|

Нормированная стоимость |

56,18 |

16 534 |

|

|

Раздельная генерация на нефти |

Экономически обоснованный тариф |

34,33 |

14 607 |

|

Нормированная стоимость |

39,36 |

16 534 |

|

|

Когенерация на нефти |

Экономически обоснованный тариф |

28,28 |

14 607 |

|

Нормированная стоимость |

28,63 |

16 534 |

Заключение

Возможность когенерации тепловой и электрической энергии является одним из перспективных направлений в электроэнергетике, важным способом повышения энергоэффективности и сокращения вредных выбросов за счёт экономии топлива.

Исследование цен на топливо в Арктике и северных регионах России показало, что наиболее высокие цены наблюдаются в восточной Арктике, особенно на территориях, экс- тремально отдалённых от основных транспортных магистралей. За счёт транспортной составляющей цены на местные виды топлива всегда существенно ниже, чем на привозные. Поэтому в Арктике и северных регионах России, богатых такими полезными ископаемыми как уголь, нефть и природный газ [13, Коваленко М.С., Сибилева Е.В.], просто необходимо использовать их вместо дорогого привозного топлива [14, Моргунова М., Коваленко А., с. 42]. Другим способом снижения затрат на топливо может быть использование отходов деревообработки в энергетических целях, как это делается в Республике Карелия, Республике Коми, Архангельской и Мурманской областях.

На примере с. Ербогачен Катангского района Иркутской области показано, что ключевым фактором эффективности энергоисточника на удалённых труднодоступных территориях является стоимость топлива. Произведённые оценки свидетельствуют о том, что перевод существующих энергоисточников на местные виды топлива является экономически эффективным. Ещё большего экономического эффекта можно достичь путём перевода этих энергоисточников в режим когенерации. Значение экономически обоснованного тарифа на электрическую энергию после такого перевода снижается почти в два раза.