Оценка эффективности методов регулирования лесопользования и охраны лесной среды

Автор: Пунцукова С.Д.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 2 (47), 2014 года.

Бесплатный доступ

Анализируются методы регулирования лесопользования и охраны лесной среды в условиях экологических ограничений с позиции их соответствия критериям устойчивого управление лесами и лесопользованием. Показана их неэффективность в решении задач стимулирования рационального использования лесных ресурсов, достижения желаемого качества лесной среды, минимизации затрат на охрану лесов. Предлагается совершенствование механизма регулирования лесопользования на основе оценки лесного капитала.

Устойчивое лесопользование, лесная экосистема, лесной доход, экономический механизм, экологическая регламентация, лесной капитал

Короткий адрес: https://sciup.org/142142865

IDR: 142142865 | УДК: 338.45:630.2

Текст научной статьи Оценка эффективности методов регулирования лесопользования и охраны лесной среды

Оценка существующих методов регулирования лесопользования и охраны лесной среды произведена с точки зрения их соответствия принципам и критериям устойчивого, экологически и социально ответственного лесоводства и лесопользования, которые отражены в Европейском списке критериев и индикаторов устойчивого лесного хозяйства (Хельсинкский процесс, 1995), в принципах и критериях естественно-природного лесного хозяйства и лесопользования Лесного попечительского совета (The Forest Stewardship Council), принятые на организационной конференции в 1994 г.

Термин «устойчивое лесопользование» в отечественной и зарубежной литературе не является новым. Вообще, понятие «устойчивость» впервые было применено к лесным ресурсам. Одним из первых использовал понятие устойчивости по отношению к лесу классик русского лесоводства Г.Ф. Морозов. Он писал, что лес не простая совокупность или простое множество деревьев, а такое их соединение, в котором обнаруживается совершенно реально, совершенно осязаемо их взаимодействие друг на друга. Лес не есть только общежитие древесных растений, он представляет собой общежитие более широкого порядка: в нем не только растения приспособлены друг к другу, но и животные к растениям и растения к животным, и все это находится под влиянием внешней среды.

Современное определение устойчивости сформулировано в проекте общей декларации Конференции министров по охране лесов в Хельсинки (1995): устойчивое лесопользование означает управление лесами и лесными площадями и их использование таким образом и с такой интенсивностью, которые обеспечивают их биологическое разнообразие, продуктивность, способность к возобновлению, жизнеспособность, а также способность выполнять в настоящее время и в будущем соответствующие экологические, экономические и социаль- ные функции на местном, национальном и глобальном уровнях, без ущерба для других экосистем.

Таким образом, устойчивое лесопользование означает такое управление лесами и лесопользованием, когда все виды потенциалов (табл. 1), продуцируемые лесной экосистемой, сохраняются в максимально неизмененном состоянии для будущих поколений.

Таблица 1

Эколого-экономические особенности лесной экосистемы

|

Лесная экосистема |

|||

|

Экономический потенциал |

Экологический потенциал |

Природоохранный потенциал |

Социальный потенциал |

|

древесные ресурсы; второстепенные недревесные ресурсы; ресурсы побочного пользования; лесная флора и фауна и т.д. |

водоохранноводорегулирующий; почвозащитный; средозащитный; климато регулирующий; санитарногигиенический и т.д. |

защитные леса, водоохранные леса, особо ценные лесные массивы, лесные ООПТ и др.; ассимиляционные функции лесных экосистем (лесовосстановительная способность лесов, поглощение углерода и др.) |

рекреационный; эстетический; туристический; воспитательнообразовательный; научный и т.д. |

Чрезмерное и нерациональное использование древесных ресурсов наносит огромный ущерб другим лесным потенциалам (экологическому, природоохранному, социальному), последствия которого выражаются в истощении лесных ресурсов, деградации лесной среды, снижении лесного биоразнообразия и т.д.

Устойчивое управление лесами в условиях рыночной экономики возможно, если создаются условия эффективных экономических отношений в области использования, охраны и воспроизводства лесных ресурсов, которые удовлетворяли бы в обобщенном виде следующим критериям:

социальная эффективность лесных ресурсов;

экологическая безопасность лесопользования;

экономическая выгода от использования лесов.

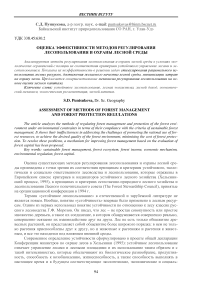

Структура механизма управления лесопользованием состоит из совокупности административных и экономических методов (рис.). Экономические методы, состоящие из системы платежей за лесные ресурсы и экономической ответственности за лесонарушения, должны формировать определенные экономические стимулы для достижения определенных целей. В нашем случае – это устойчивое, экологически и социально ответственное лесоводство и лесопользование.

В отношении одного из главных критериев – экономическая выгода от использования лесов – выгода незначительна. Это проявляется в том, что лесное хозяйство убыточно. Затраты на ведение лесного хозяйства в несколько раз больше, чем лесной доход. Данные таблицы 2 показывают, что в Республике Бурятия (РБ) наблюдается тенденция роста расходов на ведение лесного хозяйства и неоднозначная динамика лесного дохода и, соответственно, поступлений в бюджеты различных уровней. Расходы бюджетных средств на ведение лесного хозяйства стабильно превышают соответствующие поступления лесного дохода. Разрыв между ними составлял 3-6 пунктов в разные годы.

Таблица 2

Соотношение расходов на лесное хозяйство и лесного дохода в РБ

(млн. руб.)

|

Показатели |

2001 г. |

2002 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2010 г. |

|

Расходы на ведение лесного хозяйства |

120,4 |

155,2 |

490,3 |

531,6 |

665,5 |

|

Величина лесного дохода |

121,7 |

46,7 |

65,1 |

87,4 |

187,2 |

|

в том числе за древесину на корню |

89,8 |

45,5 |

56,2 |

82,3 |

166,9 |

Источник: данные Республиканского агентства лесного хозяйства Республики Бурятия.

Хозяйственный механизм лесопользования

Административные методы

|

Лицензирование деятельности по использованию лесного фонда |

Установление лимитов пользования лесным фондом |

Деление лесов по категориям защитности |

Установление правил и ограничений лесопользова ния |

Мониторинг, контроль за пользованием лесными ресурсами |

Экономические методы

Система платежей за лесопользование: плата по договору купли-продажи; арендная плата

Система экономической ответственности за лесонарушения:

штрафы, неустойки, возмещение ущерба

Рис. Структура механизма управления лесами и лесопользованием

Лишь в 2001 г. доходы незначительно превысили расходы, хотя это превышение можно назвать теоретическим, поскольку величина фактически поступивших платежей оказалась ниже причитающихся. Сложившаяся ситуация в значительной степени обусловлена низкими ставками платы, в первую очередь, за древесину на корню, которые устанавливаются директивно на затратной основе, что подтверждает несовершенство платежей за лесопользование.

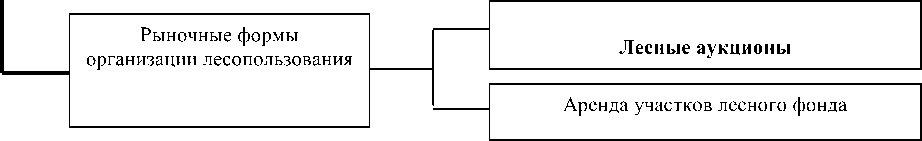

Лесной доход образуется из совокупности аукционных цен, арендной платы и минимальных ставок платы за древесину на корню (табл. 3).

Таблица 3

Динамика соотношения аукционных цен, арендной платы и минимальных ставок платы за древесину на корню в РБ, руб./м3

|

Показатели |

2001 г. |

2002 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2010 г. |

|

Средняя аукционная цена |

121,5 |

47,3 |

30,4 |

28,8 |

44,7 |

|

Средняя минимальная ставка |

22,1 |

21,7 |

30,3 |

24,8 |

28,1 |

|

Средняя арендная плата |

25,2 |

18,9 |

22,1 |

28,4 |

Источник: данные Республиканского агентства лесного хозяйства Республики Бурятия.

Динамика сопоставления этих показателей показала значительное превышение аукционных цен над арендной платой в 1999-2001 гг. (см. табл. 3), которое составляло от 4,8 до 6,3 раза в разные годы. За этот период проведения лесных торгов максимальное превышение аукционных цен над фиксированными (минимальными) ставками было зафиксировано в

2001 г. (см. табл. 3). Это обстоятельство связано с тем, что в соответствии с Лесным кодексом (1996), часть лесных податей, арендной платы, аукционных цен в размере минимальных ставок поступала в федеральный и региональный бюджеты (40 и 60% соответственно), а получившаяся разница между лесными податями и минимальными ставками платы за древесину оставалась в распоряжении лесхозов, приравнивалась к бюджетным средствам и использовалась на нужды лесного хозяйства. Оставив в распоряжении лесхозов эти финансовые средства, государство создало определенную мотивацию для территориальных органов управления лесным хозяйством проводить краткосрочное пользование через аукционы, в результате чего появилась возможность определять цену ресурса в соответствии с его реальной ценностью для потребителя, в отличие от директивно установленных минимальных ставок лесных платежей.

В последующие годы ситуация изменилась. В 2002 г. произошло резкое снижение аукционных цен. Это обстоятельство можно объяснить введением нового порядка распределения средств, полученных от реализации древесины на корню между федеральным, региональным бюджетами и лесхозами. С 2002 г. величина превышения аукционных цен над минимальными ставками, ранее поступавшая на счета лесхозов согласно ФЗ «О федеральном бюджете РФ на 2002 год», в полном объеме стала перечисляться в федеральный бюджет. А минимальные ставки платы за древесину, устанавливаемые правительством РФ, наоборот, стали направляться в бюджеты субъектов РФ. И лесхозы оказались вне сферы распределения этих финансовых средств. Таким образом, исчез экономический стимул, побуждавший лесхозы развивать аукционную форму лесопользования. Вследствие этого древесина на корню в 2002 г. и в последующие годы, как видно из таблицы 3, продавалась по ставкам значительно ниже тех, которые были в предыдущие годы.

С началом действия нового Лесного кодекса (2006) и установлением новых ставок платы за единицу объема лесных ресурсов часть платы в размере минимальных ставок по договору купли-продажи лесных насаждений и арендной платы перечисляются в федеральный бюджет, а плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы, поступает в региональный бюджет.

Незаинтересованность лесного хозяйства в увеличении лесного дохода показана в таблице 4, где отражены прогнозные данные о лесном доходе и источниках покрытия расходов на ведение лесного хозяйства Республики Бурятия на перспективу.

Таблица 4

Экономическая эффективность реализации мероприятий Лесного плана РБ, млн. руб.

|

2010 г. |

2013 г. |

2017 г. |

|

|

Доходы от использования лесов |

|||

|

Всего |

187,2 |

913,3 |

789,8 |

|

В том числе от заготовки древесины |

166,9 |

148,2 |

170,3 |

|

Расходы на ведение лесного хозяйства |

|||

|

Всего |

665,5 |

1291,6 |

1307,1 |

|

Источники покрытия расходов |

|||

|

Бюджетные средства |

367,3 |

397,4 |

471,6 |

|

В том числе субвенции из федерального бюджета |

282,4 |

374,4 |

448,6 |

|

из республиканского бюджета |

84,9 |

23,0 |

23,0 |

|

Средства лесопользователей |

298,2 |

894,2 |

835,5 |

Источник: данные Лесного плана РБ, утвержденные Постановлением Правительства РБ от

19.12.2011.

На первый взгляд, коэффициент доходности использования лесов к 2017 г. по сравнению с 2010 г. по расчетам имеет положительную динамику. Так, расходы в 2017 г. на 73% обеспечены доходами от использования лесных ресурсов. Значительный рост коэффициента доходности использования лесов в 2013 г. (увеличение с 0,28 в 2010 г. до 0,71 в 2013 г.) обусловлен включением в доходную часть платежей, которые будут поступать от планирующегося строительства Мокской ГЭС.

Если сравнивать планируемые расходы на ведение лесного хозяйства РБ с лесным доходом от заготовки древесины, то видно, что в 2017 г. по сравнению с 2010 г. предполагается эти расходы увеличить почти в 2 раза, а увеличение лесного дохода составит всего 1,02 раза. То есть объем платежей за древесину на корню останется почти на уровне 2010 г. Этого в принципе не должно быть, поскольку объем заготовки древесины планируется увеличить в 2017 г. (4650 тыс. м3) по сравнении с 2010 г. (2070 тыс. м3) в 2,3 раза.

По нашим расчетам, лесные платежи за заготовленную древесину должны возрасти как минимум в 2 раза. Расчеты произведены исходя из индексации ставок платы за древесину (коэффициенты, рекомендованные Министерством финансов РФ, к ставкам 2007 г.: 2010 г. – 1,3, 2011 г. – 1,3, 2012 г. 1,3, 2013 г. 1,37, 2014 г. – 1,44, до 2017 г. индексация ставок сохраняется на уровне 2014 г.) и планируемого увеличения объемов заготовки древесины в 2017 г. Таким образом, согласно Лесному плану РБ расходы на ведение лесного хозяйства в 2017 г. намного превышают доходы от заготовки древесины в 2017 г. (в 7,7 раза), что может в конечном счете сказаться на экономической неэффективности развития лесного хозяйства.

Основные выводы из проведенного анализа:

огромную роль в системе платы за древесины на корню играет экономический стимул: когда есть экономическая заинтересованность – цена древесины на корню увеличивается, когда нет такой заинтересованности – уменьшается;

некоторое соответствие величины затрат на ведение лесного хозяйства и лесного дохода в 2001 г. объясняется тем, что аукционные цены 1 м3 древесины составляли от 100 до 300-500 руб.: чтобы платежи за древесину покрывали затраты на ведение лесного хозяйства, в основу их определения должна быть положена природного рента, т.е. лесная рента.

Методы регулирования лесопользования не соответствуют второму важному критерию – экологической безопасности лесопользования. Существующая система экономической ответственности за нарушения лесного законодательства является попыткой реализовать в лесном хозяйстве принцип «загрязнитель платит». Для этого установлены соответствующие правила лесопользования, в которых учитываются допустимый объем рубок, возраст, способы рубок, технология и система применяемых машин и механизмов, требования к сохранению подроста и семенников. Эти условия зависят от конкретных факторов: природных (тип почв и условий местопроизрастания, породный состав насаждений, возможность естественного возобновления, крутизна склонов и др.); экологических (экологические и социальные функции насаждений и т.п.).

Все эти требования, закрепленные в правилах рубок, дополнительно оговариваются в соответствующих документах при заключении договоров пользования. Лесопользователи обязаны соблюдать установленные требования. Отступление от них может затруднить процесс естественного лесовозобновления, повлечь нежелательные последствия для лесной экосистемы, вызвать потерю древесины, снижение ее качества и т.п. Поэтому предусмотрены соответствующие инструменты экономической ответственности. Этими инструментами являются штрафы за возмещение ущерба лесному хозяйству за нарушение лесохозяйственных требований, заложенных в правилах лесопользования при отпуске древесины на корню, нарушением лесного законодательства (осуществление деятельности в лесу без соответствующих разрешительных документов, как например, самовольные рубки деревьев и кустарников и т.д.).

При взыскании ущерба, причиненного лесному хозяйству нарушениями лесного законодательства, применяются специально разработанные таксы [1]. Размер ущерба исчисляется путем умножения установленных такс на объемы древесины уничтоженных, срубленных или поврежденных деревьев. Размер вырученных денег от штрафов за нарушение лесного законодательства небольшой, в общем объеме лесного дохода РБ в 2010 г. штрафы составили всего 3%.

Как видим, система экономической ответственности является методом отрицательного стимулирования и должна выполнять предупредительную функцию, а возмещение ущерба должно носить компенсационный характер. В действительности же в настоящее время этот механизм управления лесопользованием почти не играет своей роли в силу низких размеров таксы не соответствующей социально-экологической и экономической значимости последствий правонарушений. Существенным недостатком этих инструментов является необоснованность их размеров. Поэтому дальнейшее совершенствование методов экономической ответственности должно происходить в направлении разработки методов экономической оценки причиненного ущерба лесному хозяйству, в основу которой должна быть положена экономическая оценка не только древесных ресурсов, но и экологических услуг и полезностей. Это будет способствовать соответствию применяемых штрафов и взысканий реальным потерям в лесном хозяйстве от их утраты или ослабления в результате лесонарушений.

С другой стороны, эти штрафы не стимулируют экологобезопасное лесопользование, т.е. лесоохранную деятельность лесозаготовительных предприятий, которую вынуждены проводить лесные предприятия в условиях экологических ограничений на Байкальской природной территории (БПТ). В отношении лесозаготовителей, негативно воздействующих на лесную среду, в системе управления лесами отсутствуют экономические стимулы.

Для охраны и защиты лесных ресурсов на БПТ главную роль играют административные методы. Так, с 1970-х гг. установлен особый режим природопользования, направленный на ограничение хозяйственной деятельности. Специфика системы экологической регламентации в лесопользовании проявляется в последовательном выделении из общей лесной территории Республики Бурятия водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы, особо ценных лесных массивов, особо защитных участков, лесных ООПТ, на которых запрещаются или ограничиваются рубки главного пользования. Увеличение лесных площадей природоохранного назначения накладывает ограничения на масштабы и характер использования лесных ресурсов: предъявляет повышенные требования к организации лесосечных работ, транспортировке древесины, технике и технологии лесоразработок (табл. 4).

Для реализации лесоохранных мероприятий необходимы дополнительные финансовые и материальные ресурсы (см. табл. 4), которые обусловливают формирование повышенных затрат на производство продукции. Прирост затрат мы можем назвать экологическими затратами, поскольку он обусловлен экологической регламентацией. С другой стороны, экологические ограничения способствуют сохранению лесной экосистемы, снижению ущерба, наносимого лесной среде, т.е. формируются экологические издержки, которые понимаются нами как совокупность экологических затрат и предотвращенного эколого-экономического ущерба [2].

Применение административного подхода к сохранению лесной экосистемы сдерживает экономическое развитие региона, ведет к удорожанию производимой продукции, порождает конфликт экологических и социально-экономических интересов. К тому же этот метод не может в полной мере снизить истощение лесных ресурсов, негативное воздействие на лесную среду.

Анализ экономических последствий введения в регионе экологических ограничений в лесопользовании позволяет сделать вывод, что ужесточение экологических требований к хозяйственной деятельности на БПТ не сопровождалось предварительной оценкой и сопоставлением затрат и результатов на достижение поставленных целей и, соответственно, не были предприняты действия по их оптимизации. Поэтому необходимы исследования теоретикометодических основ формирования и количественного определения экологических издержек лесного производства, и на этой основе разработка методов регулирования, направленных на снижение этих издержек.

Таким образом, основным механизмом реализации эколого-экономической политики в отношении лесных ресурсов в Байкальском регионе является прямое административное ре- гулирование, связанное с введением экологических ограничений на лесопользование и директивным установлением платежей за пользование лесными ресурсами. Действенность последних значительно снижена в результате несовершенства методологических основ экономической оценки, лежащей в их основе, а также отсутствием механизма, регулирующего взаимоотношения между государством и предпринимательскими структурами по поводу стимулирования эколого-безопасного лесопользования в условиях законодательно установленных экологических ограничений.

Безусловно, важность административных методов государственного регулирования лесопользования очевидна, однако наиболее эффективными и действенными с точки зрения стимулирования рационального использования лесных ресурсов, достижения желаемого качества лесной среды, минимизации затрат на охрану лесов являются экономические инструменты. Собственно экономический механизм лесопользования образует совокупность инструментов финансового воздействия на лесопользователей, направленных на рациональное и комплексное использование лесных ресурсов, побуждающих к соблюдению лесохозяйственных требований, проведению лесоохранных мероприятий, а также поддерживающих их при осуществлении этих мероприятий.

Для того чтобы существующая система управления лесопользованием удовлетворяла принципам и критериям устойчивого лесопользования, основным направлением ее совершенствования должен быть механизм регулирования на основе оценки лесного капитала, который позволяет рассматривать лесные платежи как совокупный эффект всех форм ее проявления при использовании лесных ресурсов на рентной основе, учитывающий не только экономические, но и экологические и природоохранные функции лесов [3]. Основу данного механизма должна составлять система рентных платежей, обеспечивающих эффективное использование лесных ресурсов, а также сохранение лесной среды. Необходимость совместного применения двух видов платежей очень важна, поскольку позволяет наиболее эффективно улавливать экономическую ренту. При этом при разработке стимулирующих механизмов эколого-безопасного использование лесных ресурсов стоит задача встраивания их в рамки заданных экологических ограничений. Неспособность государства присваивать и реинвестировать лесную ренту означает замедление перехода к устойчивому лесопользованию и экономическому развитию.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского фонда фундаментальных наук (РФФИ), проект № 13–06–00742.