Оценка коров голштинской породы по гену белка теплового шока

Автор: Загидуллин Л.Р., Хисамов Р.Р., Шайдуллин Р.Р., Равилов Р.Х., Каюмов Р.Р.

Статья в выпуске: 1 т.257, 2024 года.

Бесплатный доступ

Работа проведена в условиях сельхозпредприятия Республики Татарстан на 114 коровах. Установлено, что 28,1 % коров имеют генотип HSP70.1/«CC», 50,9 % - HSP70.1/«C-» и 21 % - HSP70.1/«-». Частота аллельного варианта HSP70.1/«C» встречается несколько чаще (0,53), чем частота варианта HSP70.1/«-» (0,47). Коровы с генотипом «С-» имеют наибольшую молочную продуктивность. Они превосходят сверстниц по удою с генотипом «СС» на 4 %, с генотипом «-» на 5,7 %. Изучена взаимосвязь суточного удоя коров разного генотипа с индексом температуры-влажности. На рост индекса снижением удоя отреагировали животные всех генетических групп. Максимальное снижение в 10,8 % наблюдается у коров с генотипом HSP70.1/«--» и с генотипом HSP70.1/«CC» (8,5 %). Животные с генотипом HSP70.1/«C-» показали снижение удоя на 5,1 %. Следовательно, коровы с гетерозиготным генотипом более устойчивы к тепловому стрессу.

Молочная корова, ген hsp70.1, тепловой стресс, белок теплового шока, молочная продуктивность

Короткий адрес: https://sciup.org/142240709

IDR: 142240709 | УДК: 636.082 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_1_257_78

Текст научной статьи Оценка коров голштинской породы по гену белка теплового шока

На территории России все чаще наблюдаются экстремальные погодные явления, сопровождающиеся рекордными показателями температуры, а также засухой в летнее время. Причем жара регистрируется не только в южной части страны, но и в Центральном, Уральском регионах, в Поволжье и Сибири, где довольно часто температура воздуха достаточно долго держится на уровне 40°С. Повышение температуры окружающей среды ведет и к подъему температуры тела коровы, в результате чего развивается тепловой стресс [1].

У животных возникают ряд физиолого-биохимических реакций и изменение поведения, направленные на восстановление теплового баланса: учащенное дыхание и одышка (до 60-100 вдохов в мин.), снижение поедания корма до 35 % и увеличение потребления воды до 80 %, снижение активности, скопление животных в тени и у поилок, постоянный поиск более прохладных зон [2, 4, 11].

Исследования, проведённые на голштинских коровах в условиях США, подтверждают негативное влияние теплового стресса на показатели продуктивности молочного скота. Высокопродуктивные коровы более восприимчивы к тепловому стрессу, что проявляется снижением удоев до 1 кг в сутки. Наряду с этим, отбор по термоустойчивости животных затруднен из-за отрицательной корреляции данного показателя с молочной продуктивностью. Однако рекомендовано использовать термоустойчивость в качестве критерия отбора, особенно для молочного скота, содержащегося и выращиваемого в жарких природно-климатических условиях [8].

Белки теплового шока (англ. HSP, Heat shock proteins) – это класс функционально сходных белков, экспрессия которых возрастает при повышении температуры или при других стрессовых воздействиях на клетку. Поэтому они являются основными молекулярными маркерами теплового шока [7]. Установлено, что он оказывает влияние на уровень удоя коров и качество молока [5, 6]. Ген HSP70.1 рассматривается как идеальный биологический маркер для измерения теплового стресса у животных [10].

Оценки глобальных тенденций к изменению климата позволяют ожидать в последующие десятилетия лишь ухудшение климатических условий для выращивания крупного рогатого скота [11, 12]. Поэтому исследования, направленные на изучение теплового стресса, являются актуальными.

Цель исследований – изучение влияния гена белка теплового шока на продуктивные показатели коров голштинской породы.

Материал и методы исследований. Исследования были проведены на выборке, представленной из 114 коров голштинской породы, принадлежащих СХПК «Племенной завод имени Ленина» Атнинского района Республики Татарстан.

Материалом для молекулярного ДНК-тестирования служила венозная кровь животных. Для экстракции ДНК из цельной консервированной крови применяли комбинированный щелочной способ. Генотипы HSP70.1 определяли методом ПЦР-ПДРФ. В зависимости от присутствия аллелей «С» и «–» гена HSP70.1 , генотипы были распределены на три группы («СС», «С–», «– –»).

Протокол проведения nested PCR для амплификации локуса гена HSP70.1 длиной 96 bp выполняли с использованием соответствующих реактивов производства ООО «СибЭнзим» (Россия) и двух пар специфических праймеров:

первая -5

GTCGCCAGGAAACCAGAGAC-3 ′ и5

GGAACACCCCTACGCAGGAG-3′ (позиции 181-200 и 712-731, соответственно, GenBank № M98823);

вторая -5

GTTCTGGGAGGAGAGGCATTCAG-3 ′ и 5′-CTGCCATGTCGGGAATATTCAA-GG-3′ (позиции 284-306 и 356-379, соответственно, GenBank № M98823).

Анализ результатов цельных фрагментов и ПЦР-ПДРФ-продуктов выполняли с использованием комплекта реагентов для проведения гель-электрофореза производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Фиксирование результатов выполняли гель-документирующей системой Gel Doc XR + (Bio-Rad, США).

Частоту встречаемости генотипов и отдельных аллелей определяли по формулам Е.К. Меркурьевой (1977):

Р =

n

N,

где P – частота определенного генотипа, n – количество особей, имеющих определенный генотип, N – общее число особей.

_ (2 nAA + nAB )

A = 2N

Qb =

(2 nBB + nAB) 2 N

где P А – частота аллеля А, Q В – частота аллеля В, 2 N – общее число аллелей.

По закону Харди-Вайнберга рассчитывали ожидаемые результаты частот генотипов в исследуемой популяции (В.Л. Петухов, 1996). Сведения о продуктивности животных получали из карточки племенной коровы.

Индекс температуры и влажности (ИТВ) был рассчитан в соответствии с методикой, предложенной Nienaber и др. [10], учитывающей максимальную температуру (Tмакс. в °C) и среднюю относительную влажность воздуха (Wср. в %) за день по формуле:

ИТВ = (0,8 x T макс. ) + (W ср. / 100) x (T макс. – 14,4) + 46,4.

Отдельные значения ИТВ были разделены на следующие зоны (Таблица 1) [9]:

Таблица 1 – Обзор зон, рассчитанных по показателю температуры-влажности

|

Номер зоны |

Диапазон значений ИТВ |

Классификация зоны |

|

1 |

До 70 |

Зона без стресса |

|

2 |

70-78 |

Зона умеренного стресса |

|

3 |

78-82 |

Зона сильного стресса |

|

4 |

82 и более |

Зона экстремального стресса |

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы MS Excel из пакета «Microsoft Office».

Результат исследований. На основании анализа частоты встречаемости генотипов HSP70.1 у исследуемых коров-первотелок установлено, что в группе

Таблица 2 – Встречаемость аллелей и генотипов HSP70.1 -гена у коров голштинской породы

|

Число коров |

Рас-пределение |

Частота генотипа |

Частота аллеля |

χ2 |

||||||

|

HSP70.1/«CC» |

HSP70.1/«C–» |

«C» |

«–» |

|||||||

|

n |

% |

% |

n |

% |

||||||

|

114 |

Н |

32 |

28,1 |

0,018 |

50,9 |

24 |

21,0 |

0,53 |

0,47 |

0,018 |

|

О |

32 |

28,1 |

57 |

49,8 |

25 |

22,1 |

||||

Установлено, что распределение

генотипов в изучаемом участке соответствует равновесию Харди-Вайнберга. Наблюдаемые частоты генотипов (Н) в группе коров отличаются от теоретически ожидаемого (О) распределения частот статистически не значимо. Следовательно, в стаде голштинского скота нет статистически незначительно преобладают животные с аллельным вариантом «С» гена HSP70.1 (Таблица 2). Альтернативный аллель «–» имеют 47 % животных. 28,1 % коров являются гомозиготными по аллелю «С», 21 % – по аллелю «–». Остальные 50,9 % животных имеют гетерозиготный генотип.

равновесия ни по одному из трех генотипов локуса гена белка теплового шока.

По молочной продуктивности лучшие показатели имеют коровы гетерозиготной группы . Так, за 305 дней лактации они произвели молока на 4,0 % больше по сравнению с коровами группы «СС» и на 5,7 % группы «– –» (Таблица 3).

достоверного сдвига генетического

Таблица 3 – Показатели продуктивности коров разного генотипа по гену белка теплового шока

|

Показатель |

Генотип |

||

|

HSP70.1/«CC» |

HSP70.1/«C–» |

HSP70.1/«– –» |

|

|

Число коров |

32 |

58 |

24 |

|

Удой, кг |

8320,0 ± 341,40 |

8655,4 ± 291,80 |

8183,8 ± 283,42 |

|

МДЖ, % |

3,74 ± 0,04 |

3,77 ± 0,02 |

3,82 ± 0,08 |

|

Молочный жир, кг |

311,1 ± 12,87 |

326,5 ± 11,19 |

312,7 ± 12,79 |

|

МДБ, % |

3,24 ± 0,01 |

3,23 ± 0,01 |

3,22 ± 0,02 |

|

Молочный белок, кг |

269,0 ± 10,61 |

279,8 ± 9,33 |

263,7 ± 10,02 |

Животные с генотипом HSP70.1/ «– –» превосходят по массовой доле жира в молоке сверстниц с генотипом HSP70.1/ «С–» на 0,05 %, с генотипом HSP70.1/«СС» – на 0,08 %. По массовой доле белка разница в средних показателях в группах практически не наблюдается – разница не более 0,02 процентов.

В силу большей молочной продуктивности, по количеству молочного жира (326,5 кг) и белка (279,8) лучшими являются коровы с генотипом HSP70.1/«С–» .

Отмечаем, что в связи с незначительными отличиями в показателях продуктивности животных разных генетических групп, разница значений между группами недостоверна. Такое положение может быть следствием того, что в условиях Республики Татарстан чрезмерно жаркая погода устанавливается лишь на небольшие отрезки летнего времени, и возможные колебания продуктивности в это время у коров разной генетической группы невозможно увидеть по результатам продуктивности за лактацию.

В связи с вышесказанным, нами была проведена оценка продуктивности животных за два летних месяца - июнь и июль.

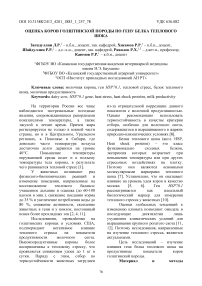

Большинство июньских дней по индексу температуры-влажности (ИТВ) отнесено к первой зоне со значением до 70 - бесстрессовая (Рисунок 1). Остальные 5

дней с индексом 70-78 отнесены к зоне умеренного стресса. Июль месяц можно охарактеризовать как более стрессовый – большинство дней имели ИТВ в промежутке 70-78, три дня отнесены к зоне сильного стресса. Зона экстремального стресса (ИТВ более 82) за отчетные месяцы не наблюдается.

Рисунок 1 - Количество дней с разным диапазоном ИТВ

У животных всех трех генетических групп суточные удои между первой и второй зонами практически не отличаются: максимальное отличие в 1 кг (на 2,3 %) наблюдается у гетерозиготных коров (Таблица 1). Однако тенденция на понижение продуктивности по мере роста зоны стресса выражена во всех генетических группах. Достоверные различия наблюдаются у коров двух генотипов между первой (ИТВ до 70) и третьей зонами (ИТВ 78-82): на 8,5 (HSP70.1/«CC») и 10,8 % (HSP70.1/«—»).

Таблица 4 - Суточный удой (кг) коров разного генотипа в зависимости от ИТВ

|

Показатель Зона |

Генотип |

||

|

HSP70.1/«CC» |

HSP70.1/«C–» |

HSP70.1/«– –» |

|

|

1. Без стресса |

40,8±1,14 |

42,8±1,79 |

38,7±1,26 |

|

2. Умеренного стресса |

40,6±0,97 |

41,8±1,29 |

37,9±1,48 |

|

3. Сильного стресса |

37,3±0,75 * |

40,6±2,61 |

34,5±1,32 * |

Примечание: * - Р < 0,05

Наибольший удой выявлен в зоне сильного стресса у коров с генотипом HSP70.1/«C–» при достоверном превышении группы HSP70.1/«--» на 6,1

кг (Р < 0,05).

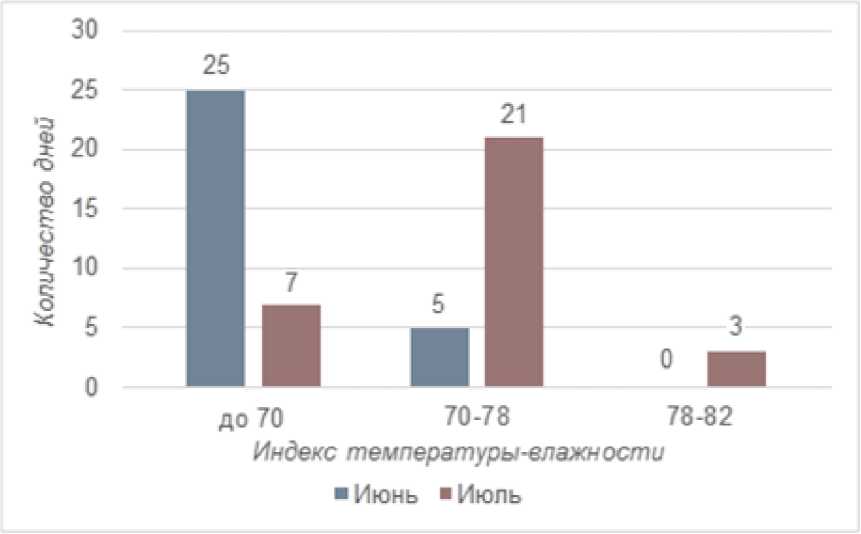

Известно, что развитие теплового стресса приводит к снижению активности животных. Это подтверждается и снижением доильной активности (Рисунок 2). Количество доений по мере повышения ИТВ снижается у всех трех генетических групп. Наибольшее снижение наблюдется у коров с генотипом HSP70.1/«CC» – на

-

9,4 % в третьей зоне по сравнению с первой, с генотипом HSP70.1/«C–» и HSP70.1/«– –» – на 4,7 и 6,3 % соответственно.

Рисунок 2 – Зависимость доильной активности коров от генотипа и зоны стресса

Заключение. Таким образом, более высокий уровень молочной продуктивности отмечен у гетерозиготных коров. При этом на увеличение индекса температуры-влажности выраженно отреагировали животные, имеющие гомозиготной генотип. У них наблюдается снижение суточных удоев. Следовательно, животные с генотипом «C–» по гену белка теплового шока HSP70.1 более устойчивы к тепловому стрессу.

Список литературы Оценка коров голштинской породы по гену белка теплового шока

- Бокзонади, А. Тепловой стресс. Контроль состояния дойных коров / А. Бокзонади // Эффективное животноводство. – 2021. – № 3. – С. 98-101.

- Буряков, Н. П. Тепловой стресс и особенности кормления молочного скота / Н. П. Буряков, М. А. Бурякова, Д. Е. Алешин // Российский ветеринарный журнал. – 2016. – № 3. – С. 5-13.

- Волков, Р. А. Рекомендации по производству молока. путь от теленка до коровы / Р. А. Волков [и др.] // Монография. – Казань, 2022. – 366 с.

- Госманов, Р. Г. Иммунология / Р. Г. Госманов [и др.] // Учебное пособие. – Изд.: Лань, 2021. – 188 с.

- Загидуллин, Л. Р. Оценка генотипа первотелок по гену белка теплового шока и его влияние на продуктивные и воспроизводительные показатели / Л. Р. Загидуллин, Р. Р. Хисамов, С. В. Тюлькин [и др.] // Молочное и мясное скотоводство. – 2022. – № 1. – С. 28-31.

- Armstrong, D. V. Heat stress interaction with shade and cooling / D. V. Armstrong // J. Dairy Sci. – 1994. – Vol. 77. – Рр. 2044-2050.

- Belli, F. Vaccination of metastatic melanoma patients with autologous tumorderived heat shock protein gp96-peptide complexes: clinical and immunologic findings / F. Belli, A. Testori, L. Rivoltini // J. Clin. Oncol. – 2002. – Vol. 20. – Р. 4169-4180.

- Bernabucci, U. The effects of heat stress in Italian Holstein dairy cattle / U. Bernabucci, S. Biffani, L. Buggiotti [et al.] // J. Dairy Sci. – 2014. – Vol. 97. – P. 471-486. – http://dx.doi.org/10.3168/jds.2013-6611.

- Du Preez, J. H. Heat stress in dairy cattle under southern African conditions. II. Identification of areas of potential heat stress during summer by means of observed true and predicted temperature-humidity index values / J. H. Du Preez, W. H. Gieseckec, P. J. Hatiingh, B. E. Eisenberg // Onderstepoort J. vet. Res. – 1990. – Vol. 57. – P. 183-187 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2234865/).

- Habib, H. N. Molecular detection of polymorphism of heat shock protein 70 (Hsp70) in the semen of Iraqi Holstein bulls / H. N. Habib, A. F. Hassan, B. Y. Khudaler // Asian J. Anim. Sci. – 2017. – Vol. 11 (3). – Р. 132-139. – (http://dx.doi.org/10.3923/ajas.2017.132.139).

- Herbut, P. Effect of the duration of high air temperature on cow's milking performance in moderate climate conditions / P. Herbut, S. Angrecka, D. Godyń // Ann. Anim. Sci. – 2018. – Vol. 18 (1). – P. 195-207.

- Vafin, R. R. Development of PCR methods for cattle genotyping by allelic variants of dgat1 gene / R. R. Vafin [et all.] // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2016. – Т. 7. – № 2. – P. 2075-2080.