Оценка морфофункционального состояния микроциркуляторного русла у курящих юношей

Автор: Харин А.В., Аверьянова И.В., Вдовенко С.И.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Медико-биологические аспекты оценки воздействия факторов риска

Статья в выпуске: 3 (27), 2019 года.

Бесплатный доступ

Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, от причин, связанных с курением, ежегодно умирает около 6 млн человек во всем мире, причем более 5 млн случаев смертей вызваны прямым курением сигарет и более 600 тысяч случаев - от воздействия пассивного курения. С целью изучения последствий воздействия табакокурения на систему микроциркуляции человека проведено исследование капиллярного кровотока и морфофункционального состояния капилляров у курящих и некурящих лиц. В исследовании приняли участие 195 практически здоровых юношей в возрасте от 17 до 21 года, уроженцев Севера в первом и втором поколениях, которые на момент исследования являлись студентами Северо-Восточного государственного университета. Исследование параметров микроциркуляции крови проводилось неинвазивным методом компьютерной капилляроскопии в зоне кожного валика ногтевого ложа. Было получено 12 количественных показателей, характеризующих микроциркуляторное русло. В ходе анализа полученных данных было выявлено смещение артериовенозного соотношения размеров капилляра в сторону увеличения диаметра артериального отдела и сужения диаметра венозного отдела капилляра в группе курящих юношей, а также отмечено уменьшение длины капилляров...

Микроциркуляция, микроциркуляторное русло, капиллярный кровоток, капилляроскопия, ногтевое ложе, юноши, курение, морфофункциональное состояние

Короткий адрес: https://sciup.org/142223276

IDR: 142223276 | УДК: 612.135 | DOI: 10.21668/health.risk/2019.3.13

Текст научной статьи Оценка морфофункционального состояния микроциркуляторного русла у курящих юношей

Изучение морфологического и функционального состояния кровеносных капилляров имеет фундаментальное научное значение и прикладной интерес, поскольку микроциркуляторное русло является реактивной областью биохимических и иммунологических процессов. Через капилляры, как известно, осуществляется связь между кровью и тканями организма [1–3], необходимая для оптимальной перфузии в соответствии с метаболическими потребностями на уровне органа [4, 5].

Именно капилляры являются наиболее чувствительным звеном сосудистой системы к воздействию эндо- и экзогенных факторов [6–8].

В настоящее время для исследования микро-циркуляторного русла используется компьютерная капилляроскопия сосудов кожной складки ногтевого ложа [9], поскольку этот метод позволяет наблюдать капилляры прижизненно и получать объективную оценку их функционального состояния, что недоступно при любой другой неинвазивной методике [10, 11].

В научной литературе, затрагивающей проблематику влияния курения на человека, имеются единичные работы, посвященные исследованию кровеносных капилляров, однако они демонстрируют клинические случаи поражения органов и систем, описывают термическое и токсическое воздействие курения непосредственно на сосуды контактной поверхности ротовой полости, а также используют данные, полученные при помощи методов исследования кровотока, при которых невозможно визуализировать морфологические изменения в кровеносном русле.

Таким образом, визуализация кровотока и строение капилляров становятся ведущими в оценке влияния табакокурения на микроциркуляцию крови.

В связи с вышесказанным целью данного исследования являлось изучение воздействия табако-

Харин Антон Владимирович – младший научный сотрудник лаборатории физиологии экстремальных состояний (e-mail: ; тел.: 8 (964) 455-27-40; ORCID: .

Аверьянова Инесса Владиславовна – кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии экстремальных состояний (e-mail: ; тел. 8 (924) 691-11-46; ORCID: .

Вдовенко Сергей Игоревич – кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории физиологии экстремальных состояний (e-mail: ; тел.: 8 (924) 856-55-50; ORCID: .

курения на морфофункциональное состояние капилляров у курящих юношей.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие практически здоровые юноши в возрасте 17–21 года ( n = 195), студенты Северо-Восточного государственного университета (г. Магадан).

Для проведения сравнительного анализа и выявления изменений в системе микрогемоциркуляции при воздействии продолжительного курения испытуемые были разделены на две группы: в первую (контрольную) группу вошли некурящие юноши ( n = 155), во вторую – юноши со стажем курения от 1 до 10 лет ( n = 40).

Изучение структуры капилляров и микроциркуляции проводилось в кожной складке ногтевого ложа при помощи компьютерного капилляроскопа «Капилляроскан-1». Все обследуемые не имели обморожений рук и других травм, последствия которых могли бы повлиять на микроциркуляцию в капиллярах ногтевого ложа. Исследование было выполнено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации (2008). До включения в исследование у всех участников было получено письменное информированное согласие.

Расчет морфометрических характеристик производился на основе программного обеспечения капилляроскопа. Регистрация микроциркуляции осуществлялась в режиме непрерывной видеозаписи, где программное обеспечение позволяло проводить оценку всех визуально наблюдаемых процессов и анатомических структур, получая усредненное значение скорости движения эритроцитов в исследованных капиллярах.

Анализу были подвергнуты следующие показатели: скорость кровотока в артериальном, венозном и переходном отделах, длина и диаметр различных отделов капилляров, величина периваскулярной зоны, плотность капиллярной сети, извитость капилляров, частота сладжей (количество эритроцитарных агрегатов) и температура исследуемого участка кожи.

Все изученные показатели были статистически обработаны в программе MS Excel с определением нормальности распределения, среднего значения, его ошибки (М ± m) и оценки значимости различий с использованием t-критерия Стьюдента, критический уровень значимости в работе принимался при p ≤ 0,05. Для оценки взаимосвязи морфологических структур капилляров и динамических характеристик микроциркуляции проведен корреляционный анализ показателей по критерию Пирсона [12].

Результаты и их обсуждение. В таблице представлены результаты сравнительного анализа показателей микроциркуляции крови у курящих и некурящих юношей.

По морфофункциональным показателям микроциркуляции между группами некурящих и курящих юношей были выявлены статистически значимые различия. Так, обе группы отличались по величине диаметра артериального и венозного отделов капилляра, количеству эритроцитарных агрегатов (сладжей), по длине и коэффициенту деформации капилляров.

Известно, что просвет капилляра определяет пропускную способность для форменных элементов крови [6]. Зарегистрированные значения диаметров капилляров и скорости кровотока в обеих группах находились в диапазоне нормальных значений, имели слабые корреляционные связи с показателями скорости кровотока, степенью извитости капилляров и не зависели от стажа курения. Однако в группе курящих юношей выявлены отклонения в сторону увеличения диаметра артериальной части и сужения венозной части капилляра. Следует отметить, что приведенные значения диаметров капилляров относятся к диаметрам видимого эритроцитарного потока, так как стенки капилляров не видны в оптическом капилляроскопе. Таким образом, можно предположить, что наличие у курильщиков более выраженной агрегации эритроцитов влияет на расширение артериальной части капилляра.

Важный показатель, который характеризует интенсивность транскапиллярного обмена, – это периваскулярная зона [11]. Величина периваскулярной зоны зависит от общей обменной поверхности капилляра, которая определяется длиной и диаметром капилляра. Несмотря на значимые различия в группах

Сравнение значений показателей кровотока и структуры капилляров у курящих и некурящих юношей

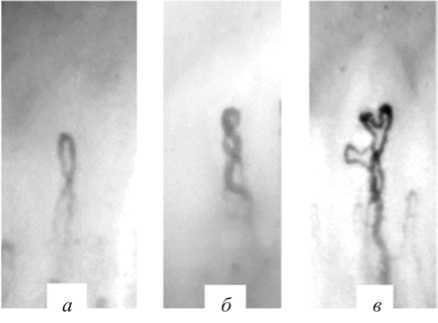

Меньшее значение длины капилляров в группе курящих юношей, по-видимому, объясняется более высоким коэффициентом деформации сосудов. Это подтверждается данными корреляционного анализа – коэффициент деформации имел обратную корреляционную связь с длиной капилляра и составил r = –0,6 ( p < 0,05). Показатель извитости сосудов принимал не только количественный, но и качественный характер: у курящей группы наблюдалась более выраженная степень деформации капилляров (рисунок).

Рис. Типы наблюдаемых деформаций капилляров: а – единичное пересечение; б – два пересечения и более; в – кустистый капилляр

Вместе с тем выявлена корреляционная связь коэффициента деформации с плотностью капиллярного сплетения. У юношей с наиболее извитыми капиллярами отмечено наибольшее число капилляров на единицу площади. Вероятно, образование большего числа капилляров является компенсаторным механизмом, позволяющим восполнить недостаточность кровоснабжения тканей.

Согласно полученным данным, у группы курящих также регистрировалось наибольшее число эритроцитарных сладжей. В норме агрегация и дезагрегация эритроцитов способствуют эффективному обеспечению обменной функции крови и поддержанию постоянства внутрисосудистого давления [13]. Однако патологическое образование сладжей эритроцитов сопровождается уменьшением насыщения кислородом тканей [14, 15]. Это объясняется тем, что наличие агрегатов препятствует вхождению клеток крови в капилляры и способствует шунтирующему кровотоку в обход капиллярных сетей [16]. В свою очередь уменьшение плотности функционирующих капилляров приводит к снижению эффективной площади транскапиллярного обмена [17]. При большом возрастании сладжей теряет эффективность механизма, способствующего стабилизации давления в капиллярах [18].

По показателю температуры исследуемого участка кожи не было выявлено значимых различий между группами. Математическое моделирование и эксперименты показывают, что в капиллярах не происходит переноса тепла с помощью кровотока [19]. Таким образом, вклад в теплоотдачу вносят не капилляры, а сосуды более крупного уровня.

Выводы. В данном исследовании методом компьютерной капилляроскопии было произведено сравнение показателей микроциркуляторного русла курящих и некурящих молодых людей. Были отмечены различия, заключающиеся в уменьшении длины капилляров у группы курильщиков, увеличении у них диаметра артериального отдела и сужении диаметра венозного отдела капилляров. Получены примеры микрососудистых отклонений, которые характеризовались наличием деформаций капилляров и скоплением эритроцитарных сладжей, в большей степени выраженных в группе курящих юношей.

Приведенные выше изменения являются универсальной основой для развития микроциркулятор-ных нарушений [20]. Установлено, что увеличение плотности капиллярной сети можно рассматривать как адаптивный признак, который до определенного предела позволяет нивелировать недостаточность кровоснабжения.

Также важно отметить, что при исчерпании резервов приспособительных механизмов системы микроциркуляции длительные некомпенсируемые нарушения обменных процессов в любом регионе сосудистой системы в конечном итоге приводят к структурным изменениям, которые проявляются в виде заболевания.

Учитывая глобальный многолетний опыт исследования влияния курения на организм человека, можно однозначно говорить о табакокурении как о факторе, негативно влияющем на здоровье и качество жизни. Однако степень и структура этого влияния на систему микрогемоциркуляции требуют дополнительных исследований. Полученные результаты могут дополнить базу данных для создания рекомендаций по профилактике заболеваний, связанных с табакокурением и формированию здорового образа жизни у молодых людей.

Финансирование . Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Оценка морфофункционального состояния микроциркуляторного русла у курящих юношей

- WHO report on the global tobacco epidemic 2013: enforcing bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship [Электронный ресурс] // World Health Organization. - Geneva, 2013. - URL: https://www.who.int/tobacco/global_report/2013/en/ (дата обращения: 17.10.2018).

- Morphologic study of the microcirculation in connective tissue diseases / F.P. Cantatore, A. Corrado, M. Covelli, G. Lapadula [Электронный ресурс] // Ann Ital Med Int. - 2000. - № 15. - Р. 273-281. - URL: https://www.pubfacts.com/detail/11202629/Morphologic-study-of-the-microcirculation-in-connective-tissue-diseases (дата обращения: 17.10.2018).

- Scardina G.A. The effect of cigar smoking on the lingual microcirculation // Odontology. - 2005. - Vol. 93, № 1. - Р. 41-45. DOI: 10.1007/s10266-005-0050-0

- De Backer D., Durand A. Monitoring the microcirculation in critically ill patients // Best Practice DOI: 10.1016/j.bpa.2014.09.005

- Microcirculatory dysfunction and resuscitation: why, when, and how / J.P. Moore, A. Dyson, M. Singer, J. Fraser // British Journal of Anaesthesia. - 2015. - Vol. 115, № 3. - P. 366-375. DOI: 10.1093/bja/aev163

- Крупаткин А.И., Сидоров В.В. Функциональная диагностика состояния микроциркуляторно-тканевых систем. - М.: Либроком, 2013. - 496 с.

- Investigating tissue respiration and skin microhaemocirculation under adaptive changes and the synchronization of blood flow and oxygen saturation rhythms / A.V. Dunaev, V.V. Sidorov, A.I. Krupatkin, I.E. Rafailov, S.G. Palmer, N.A. Stewart, S.G. Sokolovski, E.U. Rafailov // Physiological Measurement. - 2014. - Vol. 35, № 4. - Р. 607-621.

- DOI: 10.1088/0967-3334/35/4/607

- Shepro D. Microvascular Research: Biology and Pathology. - USA: Academic Press, 2005. - Vol. 1-2. - 1296 p.

- Lambova S., Müller-Ladner U. The role of capillaroscopy in differentiation of primary and secondary Raynaud's phenomenon in rheumatic diseases: a review of the literature and two case reports // Rheumatol Int. - 2009. - Vol. 29. - P. 1263-1271.

- DOI: 10.1007/s00296-009-1019-z

- Ступин В.А., Аникин А.И., Алиев С.Р. Транскутанная оксиметрия в клинической практике [Электронный ресурс]. - М.: Российский государственный медицинский университет, 2010. - 57 с. - URL: http://diss.seluk.ru/m-physiology/1046293-1-va-stupin-anikin-aliev-transkutannaya-oksimetriya-klinicheskoy-praktike-metodicheskie-rekomendacii-moskva-2010-soderzhanie-vvedenie.php (дата обращения: 17.10.2018).

- Федорович А.А. Капиллярная гемодинамика в эпонихии верхней конечности. Обзор [Электронный ресурс] // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. - 2006. - Т. 1, № 17. - С. 20-29. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id = 11715560 (дата обращения: 17.10.2018).

- Боровиков В.П. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере: для профессионалов [Электронный ресурс]. - СПб.: Питер, 2003. - 688 с. - URL: http://computersbooks.net/index.php?id1=4

- Bishop J.J. Rheological effects of red blood cell aggregation in the venous network: a review of recent studies [Электронный ресурс] // Biorheology. - 2001. - Vol. 38, № 2, 3. - Р. 263-274. - URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11381180 (дата обращения: 17.10.2018).

- Löfström B. Intravascular aggregation and oxygen consumption: aggregation of red blood cells produced by high molecular weight dextran or by hypothermia // Acta Anaesthesiol Scand. - 1959. - Vol. 3, № 1. - Р. 41-51.

- DOI: 10.1111/j.1399-6576.1959.tb00006.x

- Tateishi N. O (2) release from erythrocytes flowing in a narrow O (2) -permeable tube: effects of erythrocyte aggregation // Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. - 2001. - Vol. 281, № 1. - Р. H448-H456.

- DOI: 10.1152/ajpheart.2001.281.1.h448

- Popel A.S., Johnson P.C. Microcirculation and hemorheology // Annu. Rev. Fluid Mech. - 2005. - № 37. - Р. 43-69.

- DOI: 10.1146/annurev.fluid.37.042604.133933

- Schmid-Schönbein H. Microrheology of erythrocytes, blood viscosity, and the distribution of blood flow in the microcirculation // Int. Rev. Physiol. - 1976. - № 9. - Р. 1-62.

- DOI: 10.1007/978-3-642-66390-1_4

- Cabel M. Contribution of red blood cell aggregation to venous vascular resistance in skeletal muscle // Am. J. Physiol. - 1997. - Vol. 272, № 2. - Р. H1020-H1032.

- DOI: 10.1152/ajpheart.1997.272.2.h1020

- Лучаков Ю.И., Камышев Н.Г., Шабанов П.Д. Перенос тепла кровью: сопоставление расчетных и экспериментальных данных [Электронный ресурс] // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. - 2009. - Т. 7, № 4. - С. 3-24. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perenos-tepla-krovyu-sopostavlenie-raschetnyh-i-eksperimentalnyh-dannyh (дата обращения: 17.10.2018).

- Соколова И.А. Агрегация эритроцитов [Электронный ресурс] // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. - 2010. - Т. 9, № 4. - С. 4-26. URL: https://elibrary.ru/item.asp? id = 15567994 (дата обращения: 17.10.2018).