Оценка морфофункциональных особенностей периферического отдела эритрона у детей с патологией органов дыхания

Автор: Алачева Л.В., Сашенков С.Л., Волосников Д.К., Мельников И.Ю.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 19 (195), 2010 года.

Бесплатный доступ

Исследованы морфофункциональные особенности эритроцитов у детей с патологией органов дыхания. Периферический отдел эритрона у больных детей с бронхолегочной патологией реагирует на гипоксию, возникающую вследствие нарушения функции внешнего дыхания и воспаления. Выявлено снижение концентрации гемоглобина в эритроцитах, уменьшение размеров эритроцитов: среднего объема, диаметра и толщины эритроцитов. Кроме этого, происходит изменение функционального состояния эритроцитов: снижено потребление глюкозы эритроцитами, повышена сорбционная способность эритроцитов по отношению к метиленовому синему, снижена электрофоретическая подвижность эритроцитов, повышена кислотная устойчивость эритроцитов.

Кровь, эритроцит, органы дыхания, пульмонология

Короткий адрес: https://sciup.org/147152703

IDR: 147152703 | УДК: 612.111.6

Текст краткого сообщения Оценка морфофункциональных особенностей периферического отдела эритрона у детей с патологией органов дыхания

Введение. По данным Минздрава РФ, болезни органов дыхания стабильно занимают в стране первое место в структуре общей заболеваемости детей и подростков [2]. Наиболее распространены острые воспалительные бронхолегочные заболевания. На сегодняшний день достаточно детально изучены нарушения функции внешнего дыхания у данной группы больных детей, однако остается малоизученными особенности функционирования системы эритрона и вклад в патогенез развития гипоксии гемического компонента.

Эритроциты вовлекаются в патологический процесс с нарушениями их структуры и функции при различных заболеваниях. При этом происходит снижение скорости метаболических процессов, что приводит к снижению сродства гемоглобина к кислороду, скорости газообмена, деформа-бельности и механической прочности эритроцитов. Вовлечение эритроцитов в патологический процесс приводит к нарушению их функциональной активности и их кислородтранспортной функции.

Цель исследования состояла в изучении периферического отдела эритрона у детей с воспалительными заболеваниями органов дыхания, а именно количественных показателей, морфометрических показателей, а также некоторых показателей функционального состояния эритроцитов. Практическая значимость исследования состоит в возможности расширить представления о патогенезе данной группы заболеваний, детализировать некоторые диагностические критерии тяжести течения этой группы заболеваний и прогнозировать их исход.

Материалы и методы. В исследование было включено 107 детей в возрасте от 3 мес. до 6 лет, которые были госпитализированы в отделение пульмонологии Областной детской клинической больницы № 1 в период с октября 2006 года по ноябрь 2007 года. Были обследованы дети со следующими клиническими диагнозами: пневмония, острый бронхит (обструктивный и простой), воспалительные заболевания верхних дыхательных путей (ринит, фарингит, ларингит).

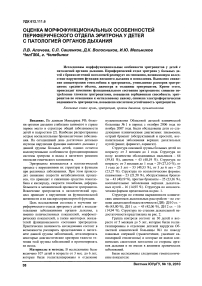

Структура основной группы больных детей по возрасту: от 3 месяцев до 1 года. Структура по полу: количество обследованных мальчиков - 64 (59,81 %), девочек - 43 (40,19 %). Структура по возрасту: от 3 месяцев до 1 года - 29 (27,10 %), от 1 года до 3 лет - 53 (49,53 %), от 3 до 6 лет - 25 (23,27 %). Структура по нозологическим формам: пневмонии - 23 (21,50 %), обструктивные бронхиты - 43 (40,19 %), простые бронхиты - 25 (23,36 %), воспалительные заболевания верхних дыхательных путей - 16 (14,95 %). Структура по нозологическим формам представлена на рис. 1.

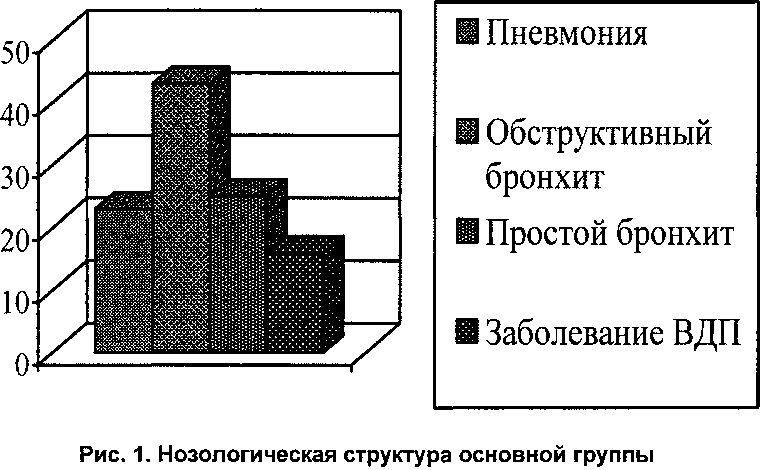

Структура по степени выраженности клинических симптомов дыхательных расстройств - по степени дыхательной недостаточности (ДН): ДН 0 ст. -46 (43,00 %), ДН 1 ст. - 45 (42,06 %), ДН 2 ст. - 16 (14,94 %). Структура по степени дыхательной недостаточности представлена на рис. 2.

Группа контроля состоит из 30 детей в возрасте от 5 месяцев до 5 лет, которые были госпитализированы в отделение детской хирургии Областной клинической больницы №1 по поводу плановых операций (грыжесечение, удаление капиллярной гемангиомы) и которые не имели клинических симптомов патологии со стороны органов дыхания и не имели в анамнезе хронических заболеваний.

Были исследованы следующие гематологические показатели:

Рис. 2. Структура по степени дыхательной недостаточности

-

1) Морфологические и морфометрические показатели эритроцитов:

-

а) количество эритроцитов в крови, л-1 (Ег);

-

б) количество гемоглобина в плазме крови, г/л (НЬ);

-

в) количество ретикулоцитов в крови, % (Ret);

-

г) гематокрит, % (Ht);

-

д) среднее содержание гемоглобина в эритроците, фмоль (СрСГ) [3];

-

г) средний объем эритроцитов, мкм3 (СрОЭ) [3];

-

д) средний диаметр эритроцитов, мкм (СрДЭ) [3];

-

е) средняя толщина эритроцитов, мкм (СрТЭ) [3];

-

2) Функциональные показатели эритроцитов:

-

а) кислотная устойчивость эритроцитов [1]: общее время гемолиза, с (ОВГ), стадия максимального гемолиза, с (СМГ), уровень стадии максимального гемолиза, % (УСМГ);

-

б) сорбционная способность эритроцитов по отношению к метиленовому синему, % (ССЭ) [4];

-

в) потребление глюкозы эритроцитами, нмоль/1 млн эритроцитов (ПГЭ) [6];

-

г) электрофоретическая подвижность эритроцитов в постоянном электрическом поле, д-с^-^-см”1 (ЭФП) [5].

Статистическая обработка проводилась с использованием статистических программных пакетов Statistica for Windows 6.0 и SPSS 12.0.

Результаты и обсуждение. Полученные результаты морфологических и морфометрических показателей эритроцитов представлены в табл. 1.

В данном исследовании нами выявлены изменения основных количественных и морфометрических показателей красной крови. При отсутствии различий в количестве эритроцитов (Ег) и ретикулоцитов (Ret) в крови больных основной группы отчетливо прослеживается уменьшение концентрации гемоглобина (НЬ), гематокрита (Ht), среднего содержания гемоглобина в эритроцитах (СрСГ), среднего объема, диаметра и толщины эритроцитов (СрОЭ, СрДЭ, СрТЭ). По группам заболеваний изменения однотипны. Таким образом, можно сделать вывод об уменьшении размеров эритроцитов и снижении концентрации гемоглобина в них (гипохромии) у детей, с воспалительными заболеваниями органов дыхания, при этом значимых различий в количестве эритроцитов и содержании гемоглобина в крови нет. Количество ретикулоцитов повышено только в группе больных детей с пневмониями. Это можно объяснить клинически значимой активацией эритропоэза только при значительно выраженной гипоксии.

В целом, возможно, имеет место повышение скорости эритропоэза у детей с воспалительными заболеваниями органов дыхания, так как абсолют-

Таблица 1

Морфологические и морфометрические показатели (медиана, интерквартильные размахи, Р - критерий Манна-Уитни)

|

Показатель |

Основная группа |

Контрольная группа |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

В целом по группе |

||

|

Количество |

23 |

43 |

25 |

16 |

107 |

30 |

|

Ег (х1012) |

4 (3,5-4,3) Р = 0,6459 |

4,1 (3,7-4,4) р = 0,4244 |

4,2 (3,9-4,4) Р = 0,2434 |

4,15 (3,95-4,35) Р = 0,2608 |

4,1 (3,8-^,3) Р = 0,3991 |

4 (3,8-4,25) |

|

НЬ |

107 (98-128) Р = 0,0001* |

117 (112-126) Р = 0,0008* |

120 (109-125) Р = 0,0052* |

121 (105,5-123,5) Р = 0,0126* |

117 (106-125) Р = 0,0001* |

127 (120-136) |

|

Ret |

1Д (0,9-1,2) Р = 0,0040* |

0,8 (0,5-1,1) Р = 0,9820 |

1,0 (0,7-1,1) Р = 0,1367 |

0,8 (0,6-1,15) Р = 0,4716 |

0,9 (0,6-1,1) Р = 0,1509 |

0,8 (0,6-0,9) |

|

Ht |

34,2 (32,7-37,6) Р = 0,0001* |

35,8 (33,6-38,2) Р = 0,0001* |

36,6 (34,2-37,4) Р = 0,0003* |

35,75 (34,40-38,25) Р = 0,0018* |

35,4 (33,5-38,2) Р = 0,0001* |

39,15 (37,4-40,9) |

|

СрСГ |

27,6471 (25,806530,6977) Р = 0,0001* |

29,2683 (26,976730,5882) Р = 0,0001* |

28,5000 (26,666729,7727) Р = 0,0001* |

27,5338 (26,90629,0815) Р = 0,0001* |

28,3673 (26,904830,4545) Р = 0,0001* |

32,2876 (29,629633,2432) |

|

СрОЭ |

91,1628 (79,574597,2727) Р = 0,0046* |

88,6486 (82,500092,4324) Р = 0,0001* |

87,6923 (85,641089,1304) Р = 0,0001* |

87,3977 (83,007292,0879) Р = 0,0001* |

87,8049 (82,500091,8421) Р = 0,0001* |

96,3603 (92,4324101,3889) |

|

Срдэ |

7,0515 (6,7391 7,2056) Р = 0,0046* |

6,9861 (6,82077,0841) Р = 0,0001* |

6,9609 (6,90626,9987) Р = 0,0001* |

6,9280 (6,73317,0566) Р = 0,0001* |

6,9631 (6,8174 7,0678) Р = 0,0001* |

7,1830 (7,08417,3059) |

|

СрТЭ |

2,2309 (2,3854— 2,3854) Р = 0,0046* |

2,3127 (2,25792,3451) Р = 0,0001* |

2,3043 (2,28622,3169) Р = 0,0001* |

2,2935 (2,22902,3360) Р = 0,0001* |

2,3051 (2,25682,3397) Р = 0,0001* |

2,3779 (2,34512,4186) |

Примечание. * - достоверные различия; 1 - пневмонии; 2 - острые обструктивные бронхиты; 3 -острые простые бронхиты; 4 - острые воспалительные заболевания верхних дыхательных путей.

ное количество эритроцитов в кровеносном русле не изменено, но они являются дефектными вследствие уменьшения их размеров и содержания гемоглобина в них.

Полученные результаты функциональных показателей эритроцитов представлены в табл. 2.

Выявлено достоверное увеличение общего времени гемолиза эритроцитов (ОВГ) и сдвига пика гемолиза вправо (СМГ) в группах детей с острым воспалительным бронхолегочным процессом в сравнении с группой контроля. Кислотная устойчивость эритроцита определяется тремя основными факторами: возрастом эритроцита, величиной начальной стойкости, с которой эритроцит вышел из костного мозга, и воздействиями на эритроцит в течение его жизни в сосудистом русле. По мере старения эритроцита снижается уровень гликолитических процессов, уровень АТФ в клетке. Эти процессы сопровождаются постепенным снижением кислотной устойчивости эритроцитов. Наибольшей же стойкостью обладают эритроциты, только вышедшие из костного мозга [1]. Следовательно, выявленные нами изменения могут быть связаны с омоложением популяции эритроцитов, находящихся в кровеносном русле и активацией эритропоэза. Однако степень активации невелика, так как достоверного повышения концентрации ретикулоцитов в крови больных детей, кроме группы пневмоний, нами обнаружено не было. Изменения по группам нозологических форм, кроме воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, одинаковы, что свидетельствует об однотипности протекающих патологических процессов. Различий в уровне пика гемолиза (УСМГ) нами обнаружено не было. Мы связываем это с отсутствием массивного выхода эритроцитов в кровь из костного мозга. Наоборот, процесс активации эритропоэза имеет постепенный, нескачкообразный характер.

Было показано увеличение сорбционной способности эритроцитов по отношению к метиленовому синему в основной группе в сравнении с

Таблица 2

Функциональные показатели (медиана, интерквартильные размахи, Р - критерий Манна-Уитни)

|

Показатель |

Основная группа |

Контрольная группа |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

В целом по группе |

||

|

Количество |

23 |

43 |

25 |

16 |

107 |

30 |

|

ОВГ |

510 (480-540) Р = 0,0034* |

510 (480-540) Р = 0,0001* |

510 (480-540) Р = 0,0088* |

465 (450-540) Р = 1,0000 |

510 (480-540) Р = 0,0006* |

480 (450-510) |

|

СМГ |

270 (270-300) Р = 0,0001* |

270 (240-300) Р = 0,0009* |

270 (240-270) Р = 0,0009* |

240 (240-270) Р = 0,0634 |

270 (240-270) Р = 0,0001* |

240 (210-270) |

|

УСМГ |

19,70 (18,10-22,16) Р = 0,1783 |

21,09 (18,55-25,00) Р = 0,8488 |

19,90 (18,64-21,60) Р = 0,0400* |

21,22 (19,45-23,21) Р = 0,8808 |

20,49 (18,50-23,00) Р = 0,2522 |

22,22 (18,25-25,65) |

|

ССЭ |

54,87 (44,51-64,08) Р = 0,0001* |

47,79 (41,16-60,03) Р = 0,0001* |

46,07 (38,57-58,24) Р = 0,0005* |

49,98 (46,11-56,05) Р = 0,0001* |

48,47 (41,47-60,05) Р = 0,0001* |

37,25 (33,47-42,18) |

|

ПГЭ |

0,4050 (0,34000,4570) Р = 0,0288* |

0,3940 (0,30000,4880) Р = 0,0181* |

0,3810 (0,30950,4575) Р = 0,0056* |

0,4310 (0,39800,5925) Р = 0,7820 |

0,4050 (0,33300.4740) Р = 0,0118* |

0,4340 (0,40500,4920) |

|

ЭФП |

0,7735 (0,71000,8270) Р = 0,0001* |

0,8070 (0,72600,9210) Р = 0,0001* |

0,7870 (0,71400,8600) Р = 0,0001* |

0,8220 (0,77800,9080) Р = 0,0014* |

0,7950 (0,72600,8710) Р = 0,0001* |

0,9905 (0,90801,0630) |

Примечание. * - достоверные различия; 1 - пневмонии; 2 - острые обструктивные бронхиты; 3 -острые простые бронхиты; 4 - острые воспалительные заболевания верхних дыхательных путей.

группой контроля. Проникновение красителя в эритроциты зависит от проницаемости эритроцитарных мембран, а также от активности системы транспорта и утилизации глюкозы. Продукты интоксикации являются мембраноповреждающими и приводят к конформационным изменениям белкового и фосфолипидного компонента мембран и повышению проницаемости мембраны [4]. В нашем исследовании мы можем сделать вывод о нарушении мембранной проницаемости в сторону ее увеличения в основной группе детей, что свидетельствует о функциональной неполноценности эритроцитов. Изменения в группах нозологических форм также однотипны.

Наблюдалось снижение потребления глюкозы эритроцитами в основной группе по сравнению с группой контроля, кроме группы детей с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей. Метаболизм глюкозы в эритроцитах начинается с ее фосфорилировании при участии АТФ. Эту реакцию катализирует гексокиназа. Затем под действием фермента глюкозо-6-фосфатдегидроге-назы происходит окисление глюкозы до глюконо-лактона и далее превращение по пентозофосфат-ному пути с образованием восстановленных глутатиона и никотинамиддинуклеотдфосфата. Кроме того, глюкозо-б-фосфат подвергается гликолизу с образованием 4 молекул АТФ и превращением до пирувата. Снижение активности гликолитических ферментов приводит к снижению утилизации глю козы и, следовательно, к снижению уровня АТФ и восстановленных соединений в клетке. Вследствие этого снижаются все АТФ-зависимые процессы жизнеобеспечения: снижается активность ионных насосов, активируются процессы перекисного окисления липидов, страдает антиоксидантная система, что приводит к мембранодеструктивным процессам, понижению деформабельности эритроцитов, повышению проницаемости мембран [6].

В группе больных детей наблюдается снижение элекрофоретической подвижности эритроцитов по сравнению с группой контроля, что связано со снижением поверхностного отрицательного заряда эритроцитарной мембраны. Электрический заряд клеток играет важную роль во многих физиологических процессах - реологии крови, агрегации, микроциркуляции, адсорбции различных веществ на поверхности эритроцитарной мембраны. Более низкий электрокинетический потенциал имеют «старые» эритроциты, имеющие сниженный уровень метаболизма [5]. При уменьшении заряда отмечается снижение суспензионной устойчивости эритроцитарной взвеси и ухудшение реологических свойств крови. Изменения также являются однотипными для всех нозологических форм.

Заключение. Периферический отдел эритрона у больных детей с бронхолегочной патологией реагирует на гипоксию, возникающую вследствие нарушения функции внешнего дыхания, и воспаление. С одной стороны, снижается концентрация гемоглобина в эритроцитах, а также уменьшаются размеры эритроцитов: средний объем, диаметр и толщина эритроцитов. С другой стороны, происходит изменение функционального состояния эритроцитов: снижение процессов энергообеспечения клетки (снижено потребление глюкозы эритроцитами), повышение проницаемости мембран (повышена сорбционная способность эритроцитов по отношению к метиленовому синему), снижение их поверхностного заряда (снижение электрофоретической подвижности эритроцитов). Компенсаторно, по-видимому, повышается скорость эритропоэза, о чем свидетельствует повышение кислотной устойчивости эритроцитов.

Список литературы Оценка морфофункциональных особенностей периферического отдела эритрона у детей с патологией органов дыхания

- Гительзон, И.И. Эритрограммы как метод клинического исследования крови/И.И. Гителъзон, И.А. Терсков. -Красноярск, 1959. -233 с.

- Каганов, С.Ю. Пульмонология детского возраста и ее пасущие проблемы/С.Ю. Каганов, Н.Н. Розинова//Российский вестник перинатологии и педиатрии. -2000. -Т. 45, №6. -С. 6-11.

- Руководство по клиническим лабораторным исследованиям/под ред. Л.Г. Смирновой, Е.А. Кост. -М., 1960. -220 с.

- Способ диагностики эндогенной интоксикации/А.А. Тогайбаев, А.В. Кургузкин, И.В. Рикун и др.//Лабораторное дело. -1988. -№ 9. -С. 22-24.

- Харамоненко, С.С. Электофорез клеток крови в норме и патологии/С.С. Харамоненко, А.А. Ракитянская. -Минск: Беларусь, 1974. -143 с.

- Чиркин, А.А. Диагностическая ценность определения интенсивности пентозофосфатного пути обмена углеводов в эритроцитах/А.А. Чиркин, Р.В. Романовский, Ю.А. Соловьев//Лабораторное дело. -1983. -№11.-С. 39-42.