Оценка населением рисков здоровью как фактор выбора стратегии самосохранительного поведения

Автор: Шарыпова С.Ю., Корнилицына М.Д.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в гигиене

Статья в выпуске: 1 (49), 2025 года.

Бесплатный доступ

Для выделения и классификации риск-ассоциированных стратегий самосохранительного поведения изучено восприятие взрослым работающим населением городских территорий России рисков здоровью как факторов, влияющих на самосохранительное поведение. В качестве объекта наблюдения выступали жители в возрасте 18-68 лет трех городов России с населением более 1 млн человек. Эмпирической базой исследования являлись количественные (метод - формализованное анкетирование; n = 300) и качественные данные (метод - глубинное интервью; n = 17), которые были собраны и проанализированы в рамках смешанной методологии по типу «дополнительного покрытия». Изучено восприятие населением четырех групп факторов риска здоровью: санитарно-эпидемиологических, социальных, условий жизни и природных. Риски здоровью субъективно оценивались респондентами как сочетание вероятности негативных событий и тяжести последствий этих событий (каждый из показателей оценивался в диапазоне от 0 до 1). Выявлено, что социальные факторы риска (преступные и противоправные действия других людей, дорожно-транспортные происшествия, терроризм и т.п.) воспринимаются россиянами как наиболее угрожающие здоровью. Вторыми по значимости респонденты отметили риски санитарно-эпидемиологического характера. Типизированы индивидуальные стратегии самосохранительного поведения, основанные на интенции снизить риск или избежать его и на характере действий (активных или пассивных): действующий, избегающий, выжидающий и адаптирующийся. Установлено, что среди россиян доля граждан с пассивным поведением значительно выше, чем с активным (в среднем 75 против 25 %). Пассивное поведение обусловлено низким уровнем знаний о рисках и способах их минимизации, слабой заинтересованностью россиян в решении проблем, желанием переложить ответственность за управление рисками на других. Целесообразной представляется разработка и реализация политики, направленной на профилактику и контроль рисков для здоровья, мониторинг субъективного восприятия риска и использование полученных данных для повышения осведомленности населения о потенциальных угрозах. В рамках функций и полномочий Роспотребнадзора широкое, доступное по форме и содержанию информирование гражданского общества о санитарно-эпидемиологических и иных рисках здоровью, о групповых и индивидуальных методах и средствах их минимизации будет способствовать корректному выбору самосохранительного поведения и, как следствие, улучшению здоровья граждан.

Риск здоровью, оценка риска, восприятие риска, условия существования, санитарно-эпидемиологические факторы, социальные факторы, природные факторы, стратегии управления риском

Короткий адрес: https://sciup.org/142244655

IDR: 142244655 | УДК: 614+316.622 | DOI: 10.21668/health.risk/2025.1.07

Текст научной статьи Оценка населением рисков здоровью как фактор выбора стратегии самосохранительного поведения

Оценка и управление рисками здоровью является ключевым направлением в области науки и политики системы здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия [1]. Определение и фиксация рисков здоровью позволяет не только обозначить потенциальные угрозы, но и сформировать представления об их реализации, возможностях и путях минимизации. Понимание и корректная оценка рисков формируют социальные установки, связанные с индивидуальными решения- ми относительно здоровья и конкретные поведенческие практики [2, 3].

В текущих социально-экономических условиях особое внимание уделяется здоровью и самосохра-нительному поведению трудоспособного населения, что крайне актуально с позиций стратегических целей и задач Российской Федерации в областях и демографической и экономической политики [4, 5]. Анализ литературы позволил определить, что в фокусе исследований риска здоровью работающих лиц

находятся производственные факторы (особенно вредные и тяжелые условия труда)1 [6–8], загрязнение окружающей среды [9, 10]; психологические и социальные факторы, формирующие стресс и эмоциональное напряжение [11–13]. В ряде исследований рассматриваются такие поведенческие (внутренние) факторы риска здоровью, как курение, употребление алкоголя, низкий уровень физической активности, социально-психологические проблемы, пренебрежение профилактическими осмотрами [14–16]. Некоторые работы подчеркивают значимость «фона», на котором формируются риски для здоровья работающего населения: санитарно-гигиенические и социально-экономические условия жизни, а также текущее состояние здоровья проживающих в регионе [17, 18].

В целом многочисленные исследования доказывают, что здоровье работающего населения формируется не только под воздействием условий труда, но и под влиянием других повседневных факторов и угроз, которые требуют более внимательного осмысления. На сегодня создана основа для понимания сложной картины детерминированности здоровья трудоспособного населения, связанной с условиями окружающей среды, бытовыми условиями, вероятностью заражения инфекционными заболеваниями и другими угрозами. При этом сохранение трудового потенциала страны требует значительных усилий по снижению, минимизации рисков здоровью. Однако важно понимать, что минимизация рисков возможна только с учетом как объективной составляющей (т.е. реально учитываемых, калькулируемых рисков), так и субъективной составляющей (т.е. восприятия и оценки рисков конкретными людьми).

Объективная сторона оценки риска основана на исчислении вероятности наступления отрицательных последствий и отражает реально существующие явления, процессы, стороны жизнедеятельности человека [19]. Субъективная оценка риска, на которую направлен фокус настоящей статьи, основана на социальной установке, влияющей на уровень оценки возможных потерь или выгод, комбинирующей в сознании мониторинг вероятности наступления негативного события и тяжести его последствий [20]. В отечественной и зарубежной практике уровень приемлемости риска, как правило, определяется как низкий, не превышающий обычный уровень, характерный для повседневности. Выделяется умеренный риск – превышающий низкий, но не входящий в интервал критических значений, а также высокий риск – уровень, требующий особого внимания и незамедлительных действий. Вероятность негативного эффекта рассматривается как «очень низкая» – событие практические никогда не произойдет; «низкая» (не превышает обычный уровень) – событие характерно для повседневности, случается очень редко; «средняя / умеренная», превышающая низкий уровень, но не входящая в интервал критических значений (около 50 %); «высокая» – событие скорее всего произойдет; «очень высокая» – событие почти обязательно произойдет [1, 5, 19].

В случае нежелания мириться с риском население активизирует поведенческие ресурсы: обращается за помощью к уполномоченным лицам и другим людям в местах проживания, использует средства индивидуальной защиты (как атрибуты – маски, так и действия – закрывает окна и двери). В случае критической ситуации человек нередко проявляет готовность к миграции из привычной для него среды обитания в новую, более благоприятную [21]. Однако когнитивный и поведенческий компоненты могут быть не связаны. В одном из упомянутых выше исследований восприятия риска работниками промышленных предприятий выявлено, что между высокой субъективной оценкой опасности и реализацией самосохранительного поведения нет связи или эта связь слабая [21]. Показано, что лица исследуемой группы завышали степень влияния внешнесредовых и профессиональных факторов риска и занижали значимость индивидуального поведения. Множественность контекстов повседневности, связанная как с индивидуальными особенностями личности, так и с социокультурными факторами, порождает различия в формировании подходов к преодолению потенциальных угроз здоровью.

В научной литературе индивидуальные стратегии управления рисками здоровью представлены разнообразно. Исследователи в области психологии выделяют стратегии на основе эмоционального компонента, под которым понимают психологическое состояние индивида в случае появления риска (угрозы, опасности): адекватный (соответствующий ситуации), тревожный (преувеличивающий опасность), игнорирующий (преуменьшающий опасность) и неопределенный (действующий по-разному) [22]. Социологи рассматривают индивидуальные стратегии управления рисками здоровью через конкретные поведенческие практики. Чаще всего такие практики можно расположить на континууме от ответственного самосохранительного поведения до рискогенного. Так, в отечественном исследовании среди работников промышленных предприятий на основе количественных показателей, характеризующих конкретные практики в сфере здоровья (питания, курения, потребления алкоголя, медицинской и физической активности), были определены три типа поведения с различным уровнем рискогенности: низкий, средний и высокий [23]. В другом исследовании на выборке экономически активного населения России учитывались те же поведенческие практики и было отмечено пять моделей поведения в сфере здоровья: высоко заинтересованные, умеренно заинтересованные, непоследовательные, пассивные, деструктивные [24].

Однако изучение стратегий самосохранения только через реализацию индивидуальных практик в сфере здоровья имеет ограничение. Предполагается, что индивиды определяют свое поведение в сфере здоровья, исходя из соотношения «риск – воздействие». Вместе с тем, но не во всех случаях, особенно в случаях с внешнесредовыми факторами риска, и не для всех индивидов такая связь может быть очевидной, поэтому не всегда реализация конкретных практик говорит об эффективности снижения рисковой нагрузки [25]. Чтобы не сталкиваться с этим ограничением, зарубежные исследователи предлагают две противоположные стратегии в сфере здоровья на основе оценки риска: минимизация рисков и их избегание [26].

Важно учитывать, что существуют различные стратегии снижения рисковой нагрузки для здоровья отдельно для разных видов внешнесредовых факторов риска. В ситуации высокой эпидемиологической опасности, как это было в период пандемии COVID-19, индивиды реализовывали три стратегии снижения риска развития инфекционного заболевания: 1) стратегия максимальной протекции (соблюдение большинства рекомендаций), 2) стратегия доминирующей протекции (соблюдение базовых рекомендаций), 3) смешанная стратегия (следование некоторым рекомендациям и одновременно реализация рискогенного поведения) [27]. В ситуации реализации риска здоровью, который связан с преступными и противоправными действиями других людей, можно выделить такие стратегии, как избегание (создание защитного пространства), переговоры (взаимодействие с агрессивной средой с помощью словесных наглядно- эмоциональных форм), действия (атакующие действия, силовое взаимодействие с агрессивной средой) [28]. Иные стратегии выделяются в ситуации риска здоровью, ассоциированного с террористической угрозой: поиск информации, бдительность, привыкание [29].

Таким образом, заинтересованность государства в сохранении и укреплении здоровья работающего населения создает необходимость изучения различных рисков здоровью и связанных с ними поведенческих риск-ассоциированных стратегий, которые могут оказаться полезными для совершенствования политики в сфере здоровья.

Цель исследования – проанализировать субъективную оценку риска работающего населения России относительно различных факторов здоровья и изучить поведение в отношении этих рисков.

Материалы и методы. Эмпирическое исследование проводилось в рамках смешанной методологии, которая предполагает сбор и анализ данных в двух исследовательских традициях социологии (количественная и качественная). Интеграция методов происходила по типу «дополнительного покрытия» (quant + qual) [30].

Количественная сторона исследования представлена данными формализованного анкетного опроса, который был реализован в 2024 г. на выборке работающего населения России в возрасте от 18 до 65 лет ( n = 300). Опрос был проведен в трех крупных городах РФ: Перми, Нижнем Новгороде и Новосибирске. На предварительном этапе работы с данными осуществлена процедура взвешивания выборки по параметру «пол» (за основу взвешивания взято соотношение мужчин и женщин, проживающих в городах России). Последующий анализ проводился с учетом весовых коэффициентов. Структура выборочной совокупности отражена в табл. 1.

Таблица 1

Структура анализируемой выборочной совокупности

|

Показатель |

Количество, абс. |

Доля, % |

|

|

Пол |

Мужчины |

138 |

46 |

|

Женщины |

162 |

54 |

|

|

Уровень образования |

Общее |

13 |

5 |

|

Среднее профессиональное и незаконченное высшее |

60 |

20 |

|

|

Высшее |

225 |

75 |

|

|

Уровень дохода* |

Низкий |

126 |

43 |

|

Средний |

142 |

49 |

|

|

Высокий |

24 |

8 |

|

|

Наличие партнера |

Есть партнер |

212 |

71 |

|

Нет партнера |

87 |

29 |

|

|

Наличие детей до 16 лет |

Есть дети |

127 |

42 |

|

Нет детей |

173 |

58 |

|

Примечание: * – уровень дохода измерялся через субъективную оценку с помощью вопроса: «Укажите характеристику, которая в большей степени соответствует вашему финансовому положению». Низкому уровню соответствуют следующие варианты ответа: иногда денег не хватает даже на продукты / денег хватает на продукты, но покупка одежды уже затруднительна / денег хватает на продукты и одежду, но покупка вещей длительного пользования (мебель, бытовая техника) является проблемой. Средний уровень – денег хватает на покупку вещей длительного пользования, но нет возможности купить дорогостоящие вещи (квартира, машина и пр.). Высокий уровень – могу купить дорогостоящие вещи (квартира, машина и пр.).

Основной критерий отбора респондентов – официальная занятость в ведущих отраслях экономики, в том числе на работах с высокой напряженностью трудового процесса. В выборку попали руководители организаций или структурных подразделений (21 %), специалисты (59 %), представители вспомогательного, технического и обслуживающего персонала (13 %), индивидуальные предприниматели, самозанятые и фрилансеры (7 %). Выборочная совокупность представлена работниками, занятыми в отрасли материального производства (легкая и тяжелая промышленность – 15 %, строительство – 7 %), и работниками социальнокультурной сферы (в том числе образование и наука – 26 %, органы управления и правопорядка – 6 %). В основном опрошенные отмечали, что работают на постоянном рабочем месте (76 %), но встречались и те, кто работает дистанционно (12 %), вахтовым методом (2 %), или работа связана с постоянными перемещениями (5 %).

Оценка работающим населением рисков здоровью производилась на основании формулы:

R = p · g, где R – это значение субъективно воспринимаемого риска, p – вероятность возникновения негативных последствий для здоровья под воздействием определенного фактора риска, g – тяжесть вреда (иначе – серьезность последствий) для здоровья вследствие влияния фактора риска. Воспринимаемые вероятность и тяжесть измерялись на основании вопросов: «Оцените по шкале от 1 до 10, где 1 – минимальное значение, а 10 – максимальное значение: 1) Насколько вероятно, что [определенный фактор риска] может негативно повлиять на ваше здоровье?; 2) Насколько тяжелыми для вашего здоровья могут быть последствия влияния [определенного фактора риска]?». В качестве факторов риска респондентам были предложены: 1) воздух, которым вы дышите; 2) пища, которую вы едите; 3) вода, которую вы пьете; 4) бытовые условия, в которых вы проживаете; 5) условия труда (производственные условия), в которых вы работаете; 6) погодные явления и стихийные бедствия; 7) ядовитые растения или представители опасных видов животных, рыб, насекомых; 8) преступные и противоправные действия других людей; 9) террористические атаки и военные действия; 10) дорожно-транспортные происшествия. Для последующего анализа все значения шкал были переведены в диапазон от 0 до 1.

Стратегии самосохранения определялись, исходя из поведения в отношении риска. В анкете был вопрос («Предпринимаете ли Вы какие-либо действия, чтобы снизить негативное влияние [определенного фактора риска] на ваше здоровье?»), с помощью которого респонденты были поделены на тех, кто предпринимает какие-либо действия для минимизации определенного риска здоровью, и тех, кто бездействует. Также инструментарий количественного исследования позволял оценить конкретные действия по управлению риском и причины бездействия.

Обработка и анализ количественных данных проводились с использованием инструментов программного пакета SPSS Statistics 21.0. При анализе были использованы одномерные методы (дескриптивная статистика, расчет отношения шансов и корреляционный анализ) и многомерные (факторный анализ).

Качественные данные представляют собой транскрипты глубинных интервью ( n = 17), которые были проведены с жителями указанных выше городов России в 2024 г. Результаты интервью были задействованы для того, чтобы дополнить количественные данные и раскрыть стратегии самосохрани-тельного поведения населения в отношении различных рисков здоровью. В гайд исследования были включены открытые вопросы, касающиеся восприятия рисков и поведения в отношении них: «Какие факторы риска для себя вы можете определить?»; «Как вы думаете, что сейчас представляет наибольшую угрозу для вашего здоровья?»; «Какие факторы влияют на ваше здоровье в наибольшей степени?»; Что Вы предпринимаете, чтобы а) сохранить свое здоровье, б) ощущать себя в безопасности, в) минимизировать риск и т.п.?». Для анализа транскриптов использовался метод открытого и осевого кодирования.

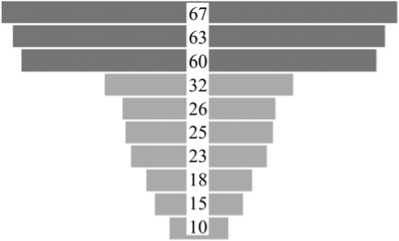

Результаты и их обсуждение. По результатам анкетного опроса выстроена обратная пирамида значимости различных факторов риска здоровью в восприятии работающего населения (рис. 1). Среди всех факторов наиболее угрожающими для здоровья являются: 1) преступные и противоправные действия других людей (отметили 67 % опрошенных), 2) дорожно-транспортные происшествия (63 %), 3) террористические атаки и военные действия (60 %). Это подтверждается данными интервью: «В первостепенном смысле, в первоочередном смысле, – это безопасность физическая, отсутствие внешних угроз в виде нападения, грубо говоря, в виде угрозы физического насилия для меня и для моей семьи … невозможность или нежелание получения какого-то физического воздействия: будь то драка, ДТП …или какие-то катастрофы» (муж., 35 лет, г. Нижний Новгород). Меньше всего в контексте здоровья респондентов волнуют условия проживания – данный фактор отметили лишь 10 % от общего числа участвующих в опросе.

На основании расчета отношения шансов был выделен ряд социально-демографических особенностей восприятия факторов риска здоровью.

Так, женщины достоверно выше, чем мужчины, оценивают вероятность таких угроз в отношении здоровья, как террористические атаки и военные действия ( OR = 2,055 с 95 % ДИ: 1,285–3,285), погодные явления и стихийные бедствия ( OR = 2,540 с 95 % ДИ: 1,449–4,454), ядовитые растения или представители опасных видов животных, рыб, насе-

Преступные и противоправные действия других людей Дорожно-транспортные происшествия Террористические атаки, военные действия Воздух, которым вы дышите Пища, которую вы едите Погодные явления и стихийные бедствия Вода, которую вы пьете Условия труда, в которых вы работаете Ядовитые растения или представители опасных видов животных, рыб, насекомых Бытовые условия, в которых вы проживаете

Рис. 1. Обратная пирамида значимости различных факторов риска здоровью в восприятии работающих россиян (% отметивших фактор)

комых ( OR = 3,067 с 95 % ДИ: 1,489–6,318). Наличие высшего образования повышает шансы восприятия пищи, которую человек потребляет, в качестве угрозы здоровью ( OR = 2,145 с 95 % ДИ: 1,085–4,240).

Дорожно-транспортные происшествия воспринимаются как фактор риска здоровью чаще у россиян с высоким уровнем дохода ( OR = 1,652 с 95 % ДИ: 1,022–2,669) и тех, кто состоит в зарегистрированном или незарегистрированном браках ( OR = 1,847 с 95 % ДИ: 1,110–3,075). Примечательно, что по данным корреляционного анализа восприятие фактора риска здоровью не имеет возрастных особенностей, хотя в интервью встречались высказывания о том, что «с возрастом начинаются страхи».

В результате факторного анализа (объяснительная способность модели равна 56 % при p < 0,001; критерий КМО = 0,7 – что подтверждает применимость анализа к выборке) указанные выше факторы риска здоровью были классифицированы по группам. Первую группу можно обозначить как санитарно-эпидемиологические факторы риска, к которым относятся качество воздуха, пищи и воды. Вторая группа – это условия существования индивида, т.е. бытовые и производственные (трудовые) условия жизни. К третьей группе были отнесены социальные факторы риска, связанные с существованием индивида внутри общества. К этой группе относятся преступные и противоправные действия других людей, террористические атаки и военные действия, дорожно-транспортные происшествия. Выделенные группы соответствуют принципам типизации факторов в методологии анализа риска. В отдельную группу были вынесены природные факторы риска, а именно погодные явления и стихийные бедствия, ядовитые растения или представители опасных видов животных, рыб, насекомых.

С помощью коэффициента корреляция хи-квадрат было выявлено, что категория работника может быть связана с выбором группы факторов риска здоровью: эта связь проявляется с группой санитарно-эпидемиологических факторов риска (воздух – V Крамера = 0,247 при p < 0,001); пища – V Крамера = 0,254 при p < 0,001); вода – V Крамера = 0,254 при p < 0,001). Установлено, что работ- ники низшего и среднего звена достоверно чаще в сравнении с руководителями выбирают в качестве угрозы здоровью санитарно-эпидемиологические факторы.

Если говорить о воспринимаемой вероятности возникновения негативных последствий для здоровья воздействия изучаемых факторов риска, то средние показатели вероятности значительно выше у социальных факторов (дорожно-транспортные происшествия – 0,69; террористические атаки и военные действия – 0,68; преступные и противоправные действия других людей – 0,66), а самые низкие показатели у природных факторов (погодные явления и стихийные бедствия – 0,54). Средние значения воспринимаемой тяжести вреда здоровью оказались выше значений вероятности. В целом прослеживается закономерность: чем выше вероятность, тем выше тяжесть. В категорию «исключения» попадают лишь бытовые условия – по мнению опрошенных, воспринимаемая тяжесть последствий влияния бытовых условий на здоровье (0,55) ниже, чем вероятность этих последствий (0,62).

Предикторами «вероятности» и «тяжести» могут выступать различные социально демографические характеристики. Например, женщины считали более вероятным влияние на здоровье таких факторов, как загрязнение воздуха ( r-Пирсона = 0,272 при p < 0,001), загрязнение воды ( r-Пирсона = 0,272 при p < 0,001), встреча с опасными представителями животного и растительного мира ( r-Пирсона = (-) 0,414 при p < 0,001). Связь пола и «тяжести» прослеживается в случае таких факторов, как бытовые условия ( r-Пирсона = 0,470 при p < 0,001).

Примечательно, что возраст оказался значимым лишь для фактора «качество воды» (связь с вероятностью – r-Пирсона = 0,340 при p < 0,001; связь с тяжестью – r-Пирсона = 0,322 при p < 0,001). Финансовое положение влияет на оценку вероятности возникновения негативных последствий для здоровья в отношении социальных факторов, а именно преступные и противоправные действия других людей (ρ-Спирмена = (-) 0,226 при p < 0,001) и дорожно-транспортные происшествия (ρ-Спирмена = (-) 0,186 при p < 0,001). Семейное положение индивида, а именно наличие партнера, обусловлива- ет оценку вероятности относительно условий существования: бытовые условия (r-Пирсона = (-) 0,430 при p < 0,001), условия труда (r-Пирсо-на = (-) 0,382 при p < 0,001).

Субъективная оценка риска, основанная на произведении «вероятности» и «тяжести», в рамках настоящего исследования интерпретировалась с позиции приемлемости риска для индивида. Приемлемость устанавливалась, исходя из шкалы уровней: минимальный (0,01–0,09), допустимый (0,1–0,29), настораживающий (0,3–0,59) и высокий (0,6–1,0). Для визуализации авторами была разработана таб- лица сопряженности с целью определения индивидуального значения риска и его уровня приемлемости (рис. 2).

В исследовании были определены усредненные значения субъективного восприятия рисков среди работающих россиян, приведенные в табл. 2. Наиболее высоким уровнем риска обладают социальные факторы – их значения находятся в диапазоне 0,56–0,58 (на высокий уровень указали 44–48 % опрошенных). Почти приемлемым уровнем риска (0,39) для россиян обладают условия существования. Неоднозначная (в значении неравномерная)

|

Вероятность |

||||||||||

|

Тяжесть |

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

0,7 |

0,8 |

0,9 |

1 |

|

0,1 |

0,01 |

0,02 |

0,03 |

0,04 |

0,05 |

0,06 |

0,07 |

0,08 |

0,09 |

0,1 |

|

0,2 |

0,02 |

0,04 |

0,06 |

0,08 |

0,1 |

0,12 |

0,14 |

0,16 |

0,18 |

0,2 |

|

0,3 |

0,03 |

0,06 |

0,09 |

0,12 |

0,15 |

0,18 |

0,21 |

0,24 |

0,27 |

0,3 |

|

0,4 |

0,04 |

0,08 |

0,12 |

0,16 |

0,2 |

0,24 |

0,28 |

0,32 |

0,36 |

0,4 |

|

0,5 |

0,05 |

0,1 |

0,15 |

0,2 |

0,25 |

0,3 |

0,35 |

0,4 |

0,45 |

0,5 |

|

0,6 |

0,06 |

0,12 |

0,18 |

0,24 |

0,3 |

0,36 |

0,42 |

0,48 |

0,54 |

0,6 |

|

0,7 |

0,07 |

0,14 |

0,21 |

0,28 |

0,35 |

0,42 |

0,49 |

0,56 |

0,63 |

0,7 |

|

0,8 |

0,08 |

0,16 |

0,24 |

0,32 |

0,4 |

0,48 |

0,56 |

0,64 |

0,72 |

0,8 |

|

0,9 |

0,09 |

0,18 |

0,27 |

0,36 |

0,45 |

0,54 |

0,63 |

0,72 |

0,81 |

0,9 |

|

1 |

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

0,7 |

0,8 |

0,9 |

1 |

Интерпретация:

Высокий уровень риска

Настораживающий уровень риска

Допустимый (приемлемый) уровень риска

Минимальный риск

Рис. 2. Субъективная оценка риска и уровень приемлемости риска

Таблица 2

Оценка работающими россиянами рисков здоровью

|

Группа факторов риска |

Среднее значение риска |

Уровень приемлемости риска (% ответивших) |

||||||

|

в целом |

мужчины |

женщины |

высокий |

настораживающий |

допустимый |

минимальный |

||

|

и 5 о и |

Преступные и противоправные действия других людей |

0,56 |

0,56 |

0,55 |

44,4 |

34,4 |

16,1 |

4,8 |

|

Дорожно-транспортные происшествия |

0,58 |

0,59 |

0,58 |

48,3 |

38,1 |

13,4 |

0,5 |

|

|

Террористические атаки, военные действия |

0,58 |

0,57 |

0,59 |

48,5 |

28,9 |

19,6 |

3,4 |

|

|

g § |р □ Й У S й § 1 Е |

Воздух, которым вы дышите |

0,41 |

0,35 |

0,45 |

23,4 |

37,1 |

35,1 |

4,4 |

|

Пища, которую вы едите |

0,45 |

0,46 |

0,44 |

31,0 |

34,2 |

28,7 |

6,1 |

|

|

Вода, которую вы пьете |

0,44 |

0,34 |

0,5 |

36,5 |

24,2 |

23,3 |

16 |

|

|

S М К о к £ о |

Условия труда, в которых вы работаете |

0,39 |

0,40 |

0,39 |

29,1 |

24,7 |

34,5 |

11,8 |

|

Бытовые условия, в которых вы проживаете |

0,39 |

0,29 |

0,46 |

22,0 |

33,2 |

30,7 |

14,1 |

|

|

И о |

Погодные явления и стихийные бедствия |

0,38 |

0,38 |

0,38 |

21,2 |

28,3 |

41,3 |

9,5 |

|

Ядовитые растения или представители опасных видов животных, рыб, насекомых |

0,48 |

0,77 |

0,39 |

39,7 |

23,3 |

25 |

12 |

|

оценка риска наблюдается у санитарно-эпидемиологических и природных факторов, особенно в гендерном разрезе (достоверность различий подтверждена критерием Краскела – Уоллиса при p < 0,001). Несмотря на то, что женщины чаще, чем мужчины (21 против 8 %), выбирают в качестве угрозы здоровью ядовитые растения или представителей опасных видов животных, рыб, насекомых, мужчины почти в два раза выше оценивают риск этого фактора для здоровья (0,77 против 0,39). При этом женщины в сравнении с противоположным полом выше оценивают риск при употреблении питьевой воды (0,5 против 0,34). Россияне, работающие в социально-культурной сфере, чаще оценивают риск влияния погодных условий на здоровье как более высокий в сравнении с теми, кто работает в материальной сфере (30 % против 11 %; ρ-Спир-мена = 0,303 при p < 0,001).

В ходе анализа было определено, что субъективное восприятие риска хоть и значится фактором выбора стратегии поведения в отношения риска, но не является необходимым и достаточным. Результаты корреляционного анализа показали отсутствие прямой статистически значимой связи между оценкой риска и предпринимаемыми действиями для его минимизации. В дискурсе о формировании самосо-хранительного поведения опрошенные лица показывают значимость еще одного условия выбора стратегии – ощущение устойчивости и стабильности, которое достигается благодаря наличию информации о риске, а также условиям, формирующим безопасную среду: «Сегодня у меня понятный план работы на день, сегодня у меня нет каких-то просроченных дел. В целом у нас в городе все благополучно, автобусы ездят, Яндекс-карты работают, школа работает. В целом нет какой-то угрозы…», – жен., 38 лет, г. Нижний Новгород. Находясь в обстоятельствах неопределенности, незнания и оценивая неконтролируемость риска, население демонстрирует наличие эмоционального компонента без упоминания поведенческого: «..я объясню: дом может рухнуть, хоть ты и дома находишься…? То есть это от тебя никак не зависит. На улице ты переходишь дорогу на зеленый…, но никто же не предугадает, что есть ненормальный, который едет на зеленый свет и может сбить. Есть все равно какое-то чувство настороженности… все время со мной…», – жен., 46 года, г. Пермь); «Наверное, неизвестность. Потому что сам не знаешь, откуда на тебя прилетит, с какой крыши кусок льда или снег упадет», – муж., 52 года, г. Пермь .

В целом в отношении рисков здоровью можно говорить об активных и пассивных формах поведения. Активное поведение базируется на том, что респондент осознанно взаимодействует с рискогенной средой и предпринимает какие-либо действия для управления риском. Такую форму поведения в опросе демонстрируют немногие – в среднем это четверть опрошенных. В основном доля активно действующих лиц находится в диапазоне от 7 до 26 %. Россияне оказываются в значительной степени активными лишь в отношении социальных факторов риска, а именно дорожно-транспортных происшествий (55 % среди выбравших фактор предпринимают действия для снижения негативного влияния фактора на здоровье), преступных и противоправных действий других людей (47 % ответивших). Меньше всего респонденты говорили о действиях по снижению санитарно-эпидемиологических и природных рисков, что соотносится с низкими значениями этих рисков в восприятии россиян (см. табл. 2).

Результаты анализа качественных данных показывают, что направленность и активность предпринимаемых действий для управления рисками обусловлена различной интенцией. В одном случае индивид ориентирован на снижение риска («…насчет личной безопасности: так как у нас сейчас…в принципе, очень сложно, очень небезопасно ходить, например, ночью, то, мне кажется, нужно какие-то брать средства самообороны», – жен., 20 лет, г. Новосибирск). Примечательно, что намерение снижения риска может быть связано не только с сохранением собственного здоровья, но и с заботой о здоровье других людей: «Ты выходишь из дома и все проверяешь … Выключаешь электричество, когда выходишь. Это же тоже безопасность. И не только тебя, но и твоих соседей. Мы живем в многоквартирных домах, и нужно думать не только о себе» (жен., 24 года, г. Пермь). В другом случае поведение может быть направлено на избегание риска: («Как и у всех вызывают страх и беспокойство … пьяные, агрессивные личности …,, вот, их можно избегать … есть полиция» – муж., 31 год, г. Пермь).

На основании ответов респондентов была проведена факторизация действий по управлению различными рисками здоровью. Исходя из этого, предпринимаемые действия можно обобщить и расположить на континууме в зависимости от уровня интенсивности их реализации: 1) активное взаимодействие с рискогенной средой (соблюдение правил безопасности), 2) создание безопасного пространства (использование специальных средств защиты и изучение информации о рисках здоровью и способах его минимизации), 3) намеренное избегание потенциальной рискогенной среды.

Активное взаимодействие с рискогенной средой наблюдается преимущественно в отношении рисков здоровью, связанных с условиями существования. В интервью информанты указывали: «Соблюдение каких-то домашних правил – это выключать плиту, газ, не ставить фен рядом с ванной, выключать воду» (жен., 18 лет, г. Пермь). Такое поведение оказывается самым распространенным: почти все респонденты, предпринимающие действия для снижения этих рисков, говорят о том, что отслеживают состояние бытовых электроприборов, систем водоснабжения и газоснабжения (96 %), также соблюдают правила обращения с газом, во- дой, электричеством (100 %) и правила безопасности на рабочем месте (92 %). Данный вывод может служить объяснением, почему среди всех факторов риска условия проживания считаются наименее угрожающими для здоровья (см. рис. 1).

Намеренное избегание потенциальной рискогенной среды главным образом используется респондентами относительно природных факторов рисков. Большинство опрошенных в группе, предпринимающих действия для минимизации этих рисков, указывают, что избегают места, где наблюдаются стихийные бедствия, (100 %) и потенциально опасных представителей животного и растительного мира (89 %). Лишь треть из этой группы говорит о наличии навыков, необходимых для управления рисками.

В отношении социальных и санитарно-эпидемиологических факторов риска респонденты предпочитают не только активно взаимодействовать со средой, но и создавать безопасное пространство. Так, россияне указывали, что изучают (знают) правила безопасного поведения на улице и в общественных местах (91 % среди предпринимающих действия в отношении социальных факторов), правила безопасности в условиях террористических атак и военных действий (93 %) и правила безопасности дорожного движения (96 %). Вместе с тем они соблюдают правила безопасного питания и потребления воды, например, 96 % отслеживают качество продуктов питания, а 88 % для питья используют кипяченую или бутилированную воду.

Пассивное поведение, которое в большей степени проявляется в бессознательном следовании инстинктам самосохранения и привычным паттернам поведения без учета или независимо от субъективного восприятия рисков, связано с несколькими причинами. Наиболее очевидной причиной является отсутствие знаний, навыков и (или) ресурсов для снижения различных рисков – это сообщают от 30 до 88 % опрошенных в группе «пассивных». По данным опроса, россияне преимущественно нуждаются в знаниях и ресурсах для обеспечения безопасности жизни и здоровья от негативного влияния воздуха и военных, террористических атак (об этом заявили более 80 %). Интересно, что в интервью россияне чаще говорили об отсутствии знаний у других, нежели у себя: «Детей надо учить, взрослых, всех надо учить правильно дорогу переходить [...], потому что у нас и пешеходы, и водители не умеют иногда себя на дороге вести» (жен., 42 года, г. Новосибирск).

Второй причиной, но не по значимости, является исключение себя как субъекта из управления риском здоровью и перекладывание ответственности на других субъектов рискового пространства, в частности на управленческие структуры, – об этом в среднем говорили 60 % «пассивных» респондентов. В значительной мере «неуправляемыми» факторами с позиции индивида считаются погодные явления или стихийные бедствия (отметили 91 %), террористические атаки или военные действия (89 %) и загрязненный воздух (72 %). В пункте «другое» респонденты дополнительно отмечали: «есть службы, которые этим занимаются»; «как обезопасить, если в нашем районе нет участкового.?»; «это зависит от государства». Ожидание помощи от институционализированных служб прослеживается и в ответах опрошенных: «Я думаю, что логично и даже честно будет за это поблагодарить наши специальные службы, работа которых и заключается в том, чтобы у граждан был покой., которые нас от всего этого ограждают: это, во-первых. Во-вторых, я просто стараюсь об этом не думать», - муж., 35 лет, г. Нижний Новгород. Вместе с тем в противоречие стремлению получать помощь выступает проявление недоверия, сомнения в компетентности этих субъектов («И в управление у нас очень много уходит людей, которые не обладают должными навыками, на мой взгляд. Это плохо.», муж., 44 года, г. Нижний Новгород).

Третья причина – это незаинтересованность в решении вопроса оценки и снижения рисков здоровью. Меньше всего россиян волнуют риски, связанные с пищей, – это указали 61 % опрошенных, однако доля ответивших относительно других факторов риска находится в диапазоне от 10 до 40 %. С одной стороны, отсутствие интереса объясняется системой ценностей. В опросе респонденты указывали такие дополнительные комментарии в разделе «другое»: « в данный момент есть более интересные занятия»; «потому что не хватает времени обратить внимание на этот аспект». С другой стороны, невовлеченность в управление рисками здоровью может быть связана с намеренным игнорированием информации о реализованных рисках («Я, по крайней мере, себя, пытаюсь оберегать от каких-то бурных, негативных, моральных переживаний, с точки зрения безопасности» - муж., 31 год, г. Пермь; «Не хочется включать телевизор и смотреть новости, лучше я буду это знать обобщенно, чем в каких-то деталях, и жить с таким пониманием» - жен., 18 лет, г. Нижний Новгород).

Помимо указанных выше причин, стоит учитывать недостаточную осведомленность о рисках здоровью у населения, т.е. граждане не всегда осознают негативное влияние факторов риска на свое здоровье, поэтому не предпринимают какие-либо действия ( «Но не исключаю того, что, может быть, я просто не ознакомлен с этим. А если я не ознакомлен с этим, значит, это не полноценно подается в обществе. Недостаточно информации об этом [о факторах риска]» (муж., 23 года, г. Пермь)). Например, в анкете в вариантах ответа «другое» встречались такие комментарии: «я не думаю об этом»; «все устраивает»; «не мешает моей жизни»; «надеюсь, что не произойдет [негативное влияние]».

Обобщая результаты количественного и качественного исследований, можно предложить следующую типизацию индивидуальных стратегий самосо- хранительного поведения в зависимости от интенции (снижение или избегание риска) и действий (активные или пассивные) индивида в отношении рисков здоровью (табл. 3). При этом указанные стратегии самосохранения могут быть взаимодополняемыми и использоваться в зависимости от ситуации и индивидуальных особенностей.

Таблица 3

Типизация индивидуальных стратегий самосохранительного поведения в отношении рисков здоровью

|

Интенция / Действия |

Активные |

Пассивные |

|

Снижение риска |

Действующий |

Выжидающий |

|

Избегание риска |

Избегающий |

Адаптирующийся |

-

1. «Действующий» тип понимает и принимает существование рисков и на основе субъективного восприятия рисков осознанно предпринимает действия высокой интенсивности для минимизации вероятности негативных последствий на здоровье вследствие влияния фактора (например, соблюдает правила безопасного поведения), а в случае реализации риска старается уменьшить тяжесть вреда здоровью. Пример поведения такого типа из интервью: « Да, плюс / минус, я знаю, понимаю, что будет завтра, что из чего следует, как я могу повлиять на ту или иную ситуацию, и что со мной происходит» – жен., 27 лет, г. Нижний Новгород.

-

2. «Избегающий» тип тоже понимает и принимает существование рисков, но его субъективное восприятие рисков может оказаться завышенным по отношению к действительности, что активизирует эмоциональный компонент и приводит к отказу взаимодействовать с рискогенной средой. Действия данного типа направлены на максимальное избегание рискового пространства ( «Нужно соблюдать различные меры предосторожности, чтобы не случилась какая-нибудь экстраординарная ситуация. Например, лифт скрипит, допустим, я не поеду» – муж., 32 года, г. Пермь).

-

3. «Выжидающий» тип выражает надежду, что риски останутся нереализованными (т.е. его восприятие оказывается заниженным по отношению к действительности). Поведение данного типа в первую очередь проявляется в следовании привычным паттернам самосохранительного поведения, но с учетом продумывания действий для потенциальных рисков ( «Вода в районе начинает беспокоить, уже начинаешь задумываться, не купить ли бутилированную воду… Ну это так, мысли, до действий еще пока не дошло» – муж., 44 года, г. Нижний Новгород). Снижение реализованного риска у данного типа достигается не за счет собственных действий, а через перекладывание ответственности в сфере управления рисками здоровью на других: « Во-первых, не ждать, что что-то плохое случится и, во-вторых, понимать, что, если случится, то есть

-

4. И последний тип – «адаптирующийся», иначе говоря – проявляющий стратегию пассивной адаптации, при которой индивид отрицает / игнорирует информацию о реализации рисков или старается минимизировать реализацию этих рисков в своем восприятии, не используя конкретные действия в отношении рисков: «…Я вот видео смотрела, и оно одно из любимых моих: «Прекратите это» называется – чтобы я перестала пугать себя, перестала бояться, опасаться, что мир опасен, что на каждом углу меня ждет опасность, чтобы я прекратила это. И чтобы я начала просто жить здесь и сейчас, быть там, где я есть… «(жен., 68 лет, г. Нижний Новгород). Примером такого поведения также могут выступать рассуждения о желании быть включенным в безопасную среду, оставаясь бездеятельным: «В связи с ситуацией военной хотела бы иметь мирное небо над головой, не думать о том, что может случиться завтра. Хочется, чтобы вокруг были добрые, верные люди, которые не предадут, не обманут, находиться в таком окружении. Быть под защитой, чтобы рядом было надежное плечо, чтобы тебе было комфортно» – жен., 34 года, г. Пермь .

люди, есть средства, тебе помогут» – жен., 38 лет, г. Нижний Новгород.

По данным исследования, наиболее угрожающими для здоровья являются социальные факторы риска. Усредненные значения субъективного восприятия рисков, связанных с существованием индивида внутри общества, находятся в диапазоне 0,56–0,58 при максимальном значении 1,0. Ученые, работающие в этой области, указывают, что особый рискогенный характер этим факторам придают постоянные социальные изменения, которые индивид не способен контролировать [31]. Кроме этого, россияне выражают сомнение, что и другие субъекты рискового пространства способны минимизировать такие риски, что обратно позиции обусловленности индивидуального управления риском доверием к социальной системе [32].

В медико-социальных исследованиях для объяснения поведения в отношении рисков используется теория планируемого поведения, которая выдвигает в качестве основного фактора самосохранения субъективную оценку риска [33]. Однако на количественных данных исследования не подтвердилась прямая статистически значимая связь восприятия рисков и действий, реализуемых для их снижения. На основе качественных данных были определены следующие необходимые для этой связи звенья: 1) достаточная информированность о факторах риска и способах управления ими; 2) достаточный уровень ощущаемого контроля над риском; 3) доверие к субъектам рискового пространства. Результаты других исследований подтверждают значимость указанных выше факторов для выбора стратегий управления риском [34–36].

Эмпирически зафиксированное предпочтение в реализации пассивных, а не активных действий по управлению рисками может быть связано с тем, что индивиды не рассматривают безопасность здоровья и жизни как свою ответственность, поэтому полагаются на инструкции и действия иных компетентных органов [37]. Активные стратегии подразумевают самостоятельные действия индивидов, в том числе получение знаний в сфере рисков здоровью, так как высокая осведомленность не только способствует реализации мер по снижению рисков, но и позволяет поддерживать стойкое психологическое состояние – не испытывать тревоги в отношении рисков для здоровья [38]. Такие причины, как низкий уровень грамотности и осведомленности о факторах риска и способах управления ими, снижают способность к активному участию, что согласуется с результатами настоящего исследования.

В контексте самосохранительного поведения, помимо действий, важно учитывать их интенцию. Было выявлено, что индивиды реализуют действия либо с целью снижения, либо с целью избегания рисков. Причем избегание рисков, с одной стороны, может быть вариантом активных действий, что предполагает выбор альтернатив для обхода рискового пространства, т.е. ситуаций и мест, которые потенциально могут нести угрозу здоровью. С другой стороны, избегание может быть пассивным, в значении бездеятельным, когда минимизация и нейтрализация риска происходит только в восприятии индивида, не воздействуя на рискогенную среду. Исследователи обозначают второй вариант избегания как пассивную адаптацию, что проявляется в большей степени как следствие недоверия к субъектам, принимающим решения в отношении риска [39].

Выводы. В условиях воздействия рисков здоровью проявляется дуальность элементов стратегий самосохранения, в которых реализуется как активное, так и пассивное поведение. Наиболее высокий уровень риска для работающего населения в субъективном восприятии связан с группой социальных факторов, обусловленных существованием индивида внутри общества, что и приводит к активному поведению, характерному для меньшей доли россиян. Пассивное поведение определяется недостатком знаний, навыков и ресурсов, а также реализуется в условиях, когда индивид воспринимает риск как неуправляемый и не заинтересован в решении вопроса по его минимизации.

Формирование самосохранительного поведения провоцирует в субъективном восприятии населения необходимость ощущения устойчивости и стабильности. Эмоциональный компонент, возникающий при неопределенности и неконтролируемо-сти риска, в большинстве случаев приводит к бездействию. В этом контексте адаптационные человеческие ресурсы становятся важным фактором, способствующим проявлению социальности и взаимопомощи в условиях риска.

В связи с вышеизложенным рекомендуется: 1) разработать политику, направленную на профилактику и контроль рисков для здоровья, включающую мониторинг субъективного восприятия риска и использование полученных данных для повышения осведомленности населения о потенциальных угрозах; 2) создавать условия для активного взаимодействия субъектов рискового пространства, что подчеркивает важность социальных институтов, таких как образование, здравоохранение и местные сообщества, в формировании культуры безопасности, а также доверие населения к этим институтам. Перечисленные рекомендации актуализируют значимость совместной ответственности за безопасность, где коллективные усилия могут существенно повысить уровень защищенности населения через создание общественных инициатив и программ, способствующих сотрудничеству между различными социальными группами.

Финансирование. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00480 «Са-мосохранительные стратегии россиян в условиях новой нормальности».