Оценка показателей воспаления, эндотелиальной дисфункции и фиброза миокарда у пациентов с острым коронарным синдромом и различной степенью поражения коронарного русла

Автор: Слатова Людмила Николаевна, Щукин Юрий Владимирович, Бойцова Елена Яковлевна

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2-2 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены изменения основных воспалительных цитокинов, показателей фиброза миокарда и эндотелиальной дисфункции у пациентов с острым коронарным синдромом и различной степенью поражения коронарного русла.

Атеросклероз, острый коронарный синдром, эндогенное воспаление

Короткий адрес: https://sciup.org/148102280

IDR: 148102280 | УДК: 616.127-005.8

Текст научной статьи Оценка показателей воспаления, эндотелиальной дисфункции и фиброза миокарда у пациентов с острым коронарным синдромом и различной степенью поражения коронарного русла

Согласно материалам итоговой Коллегии Минздрава России «Об итогах работы Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2014 году и задачах на 2015 год», в 2014 году болезни органов кровообращения находились на втором месте по общей заболеваемости среди населения Российской Федерации с удельным весом 14,5%, уровень общей заболеваемости населения болезнями системы кровообращения в 2014 году составил 23 275,0 на 100 тыс. населения, что на 1,6 % выше, чем в 2013 году (22 916,1 на 100 тыс. населения). В структуре причин смерти за январь – декабрь 2014 года болезни системы кровообращения занимали первое место – 49,9 %, или 653,7 на 100 тыс. населения, хотя произошло снижение этого показателя на 6,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года [16]. Таким образом, сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из основных проблем отечественного здравоохранения.

Одной из главных причин госпитализации при сердечно-сосудистых заболеваниях является развитие острого коронарного синдрома (ОКС) c подъёмом сегмента ST (ОКСпST) или без подъёма сегмента ST (ОКСбпST). Среди них по данным ряда регистров, включая российский регистр РЕКОРД, преобладают пациенты с острым коронарным синдромом без подъёма сегмента ST [6; 8]. Использование прогностических шкал, включающих стандартные факторы риска, для определения неблагоприятного прогноза у па-

циентов с ОКС не всегда позволяет оценить индивидуальный риск развития неблагоприятных исходов или выявить отдельных пациентов, не отвечающих на терапию [12; 14]. Поэтому поиск новых маркеров прогноза при ОКС продолжает оставаться актуальной задачей.

Развитие ишемии миокарда приводит к изменениям морфофункционального состояния иммунной системы и изменению концентрации цитокинов и других биологически активных соединений [2]. Для комплексной оценки клинического течения и прогноза при ОКС анализируются маркеры эндогенного воспаления – высокочувствительный С-реактивный белок (вч-СРБ), интерлейкин-6 (ИЛ-6), интерлейкин-1 β (ИЛ-1 β ), моноцитарный хемоаттрактантный протеин-1 (МСР-1), фактор некроза опухоли- α ( α ФНО), эндотелиальной дисфункции и неоангиогенеза – фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), эндотелин-1, а также маркеры механического стресса и фиброза миокарда, включая стимулирующий фактор роста, экспрессируемый геном 2 (SТ2) [10; 1]. Применение мультимаркерного анализа для оценки прогрессии атеросклероза может помочь скорректировать лечение в соответствии с основными патофизиологическими механизмами [3; 13].

Цель: оценить уровень провоспалительных цитокинов, показателей эндотелиальной дисфункции и механического стресса у пациентов с ОКС в зависимости от степени поражения коронарного русла.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

У пациентов в первые 24 часа от поступления определялось содержание в сыворотке крови следующих биомаркеров: вч-СРБ («Вектор-Бэст», Россия), ИЛ-1β («Вектор-Бэст», Россия), ИЛ-6 («Вектор-Бэст», Россия), МСР-1 («Вектор-Бэст», Россия), VEGF («Вектор-Бэст», Россия), эндотелин-1 («Biomedica», Австрия), SТ2 («Critical Diagnostics», США) методом иммуноферментного анализа по стандартным методикам, приведённым в указанных наборах. Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы Stаtistica 6.0. В случае нормального распределения показателей результат представ- ляли как среднее значение и стандартную ошибку, а достоверность результатов оценивалась с помощью критерия Стъюдента. Распределение биохимических и эхокардиографических показателей при проверке на нормальность отличалось от нормального, поэтому результаты представляли в виде медианы и интервала между 25 и 75 квартилями, достоверность результатов проверяли с помощью критерия Манна-Уитни для независимых групп или с помощью критерия Вилкоксона для зависимых групп. При сравнении качественных признаков использовали критерий χ2 или критерий Фишера. Статистически значимым считали результат при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По основным эхокардиографическим показателям внутрисердечной гемодинамики и морфологии сердца группы не имели статистически значимых различий, за исключением распространения зон гипокинезий, которые чаще обнаруживались в группе пациентов с ОКСпST (р=0,01) (табл. 1).

Меньшую толщину задней стенки левого желудочка у пациентов 1 группы по сравнению с пациентами из 2 группы (р=0,046) можно связать с наиболее частой локализацией зон рубцовых изменений миокарда в этой области.

При оценке распространённости коронарного атеросклероза в исследуемых группах было выявлено, что преобладающим является трёхсосудистое поражение, в то время как одно-

Таблица 1 . Эхокардиографические показатели у пациентов с острым коронарным синдромом

|

Группа 1 (N=45) М (25-75 квартили) |

Группа 2 (N=31) М (25-75 квартили) |

Р |

|

|

МЖП д (мм) |

12 (10–13) |

16 (13–18) |

0,51 |

|

МЖП с (мм) |

16 (13–19) |

12 (10–13) |

0,53 |

|

ЗСЛЖ д (мм) |

11 (10–12) |

15 (14–16) |

0,046 |

|

ЗСЛЖ с (мм) |

14 (11–15) |

12 (11–12) |

0,08 |

|

ФВЛЖ (%) |

51 (45–55) |

60 (47–65) |

0,07 |

|

КСО ЛЖ (мл) |

50,5 (43,2–61,7) |

57 (36–86) |

0,78 |

|

КДО ЛЖ (мл) |

108,6 (95,7–127,7) |

117 (97–175) |

0,32 |

|

КСР (мм) |

35 (32–38,5) |

35 (32–41) |

0,77 |

|

КДР (мм) |

48,5 (46–53,7) |

50 (47–57) |

0,24 |

|

СрДЛА (мм рт.ст.) |

30,5 (26,5–33,0) |

28 (24–34) |

0,46 |

|

Зоны акинезии (набл./%) |

39 / 86,7% |

21 / 67,7% |

0,08 |

|

Зоны гипокинезии (набл./%) |

43 / 95,6% |

23 / 74,2% |

0,01 |

|

Зоны дискинезии (набл./%) |

8 / 17,8% |

0 |

0,02 |

|

Индекс нарушения глобальной сократимости левого желудочка |

1,7 (1,7–1,9) |

1,4 (1,2 – 1,8) |

0,15 |

[3 Однососудистое поражение ■ Двухсосудистое поражение □ Трёхсосудистое поражение

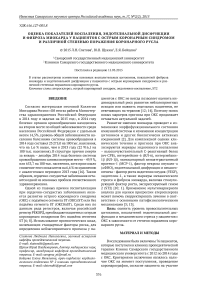

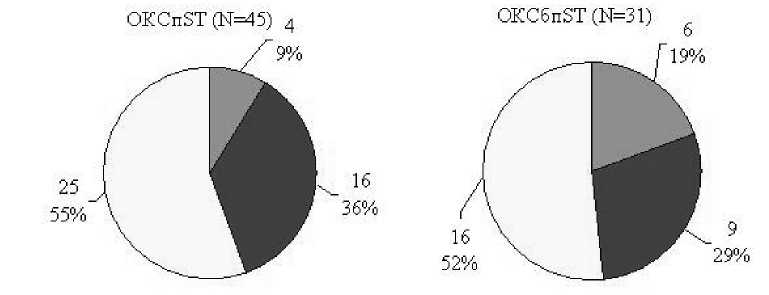

Рис. 1. Распределение поражения коронарного русла у исследуемых групп пациентов сосудистое поражение чаще встречалось у пациентов с ОКСбпST, хотя и не имело статистически значимых различий (р=0,6).

По данным коронарографии, у пациентов с ОКС преобладало множественное поражение сосудистого русла без статистически значимых различий между группами пациентов ОКСпST и ОКСбпST (табл. 2 и 3), что подтверждается данными морфологического исследования коронарного русла у пациентов с ОКС [7].

Наиболее часто поражалась передняя межжелудочковая ветвь (ПМЖВ) как в 1, так и во 2 группе, однако статистически значимой разницы поражений правой и левой коронарных артерий между исследуемыми группами не наблюдалось (р=0,5). Доля гемодинамически значимых поражений была больше среди пациентов с

ОКСбпST (р=0,047). Это подтверждает значение нестабильных атеросклеротических бляшек с незначительным сужением просвета сосуда для развития острого атеротромбоза при ОКСпST [11].

Результаты определения биомаркеров у пациентов исследуемых групп представлены в табл. 4 и 5. Среди пациентов с ОКСпST статистически значимых различий в показателях воспаления и эндотелиальной дисфункции между группами с 1-сосудистым и 2- или 3-сосудистым поражение отмечено не было, что может быть связано с небольшим числом наблюдений в группе однососудистого поражения. Концентрация α ФНО была выше среди пациентов с трёхсосудистым поражением, чем в группе с 2-сосудистым (р=0,008). Уровень ST2 у пациентов с многососудистым поражением был выше, чем у пациентов с односо-

Таблица 2. Ангиографическая характеристика пациентов с ОКС с п.ST (N=45)

|

Процент стеноза Бассейн |

30 – 50% |

51 – 69% |

70 – 89% |

90% и более |

Итого |

Всего от 70% и более |

|

ПМЖВ (набл/ %) |

22 / 14,4% |

12 / 7,8% |

16 / 10,5% |

17 / 11,1% |

67 / 43,8% |

33 / 21,5% |

|

ОА (набл / %) |

16 / 10,5% |

7 / 4,6% |

6 / 3,9% |

16 /10,5% |

45 / 29,4% |

22 / 14,4% |

|

ПКА (набл / %) |

11 / 7,1% |

6 / 3,9% |

2 / 1,3% |

22 / 14,4% |

41 / 26,8% |

24 / 15,7% |

|

Итого (набл/ %) |

49 / 32 % |

25 / 16,3% |

24 / 15,7% |

55 / 36% |

153 / 100% |

79 / 51,6% |

Таблица 3. Ангиографическая характеристика пациентов с ОКС без п.ST (N=31)

|

Процент стеноза Бассейн |

30 – 50% |

51 – 69% |

70 – 89% |

90% и более |

Итого |

Всего более 70% |

|

ПМЖВ (число наблюдений / %) |

6 / 5,35% |

10 / 8,9% |

9 / 8,0% |

19 / 17,0% |

44 / 39,3% |

28 / 25% |

|

ОА (число наблюдений / %) |

8 / 7,1% |

4 / 3,6% |

10 / 8,9% |

9 / 8,0% |

31 / 27,7% |

19 / 16,9% |

|

ПКА (число наблюдений / %) |

6 / 5,35% |

6 / 5,3% |

3 / 2,7% |

22 / 19,6% |

37 / 33,0% |

25 / 22,3% |

|

Итого(число наблюдений/ %) |

20 / 17,8% |

20 / 17,8% |

22 / 19,6% |

50 / 44,6% |

112/100 % |

72 / 64,2% |

Таблица 4. Концентрация биомаркеров у пациентов с ОКСпST (N=45)

|

Группы Маркеры |

1-сосудистое поражение (N=4) М (25-75) |

2-сосудистое поражение (N=16) М (25-75) |

Р1-2 |

3-сосудистое поражение (N=25) М (25-75) |

Р1-3 |

Р2-3 |

|

VEGF, пг/мл |

494,8 (112,5 – 843,3) |

141,5 (82,2 – 340,8) |

0,12 |

318 (57,2 – 698,8) |

0,096 |

0,49 |

|

аФНО, пг/мл |

2,7 (1,5 – 3,9) |

0,5 (0,1 – 1,1) |

0,068 |

2,0 (1,6 – 2,5) |

0,064 |

0,008 |

|

ИЛ-1, пг/мл |

3,9 (1,7 – 4,5) |

2,5 (1,8 – 6,0) |

0,23 |

4,9 (2,6 – 5,7) |

0,65 |

0,71 |

|

ИЛ-6, пг/мл |

4,9 (11,3 – 17,8) |

33,5 (20,4 – 41,3) |

0,089 |

40,6 (12,2 – 97,8) |

0,46 |

0,66 |

|

МСР-1, пг/мл |

196,3 (68,4 – 253,2) |

66,2 (61,7 – 166,8) |

0,072 |

169,5 (131,9 – 223,4) |

0,062 |

0,12 |

|

СРВ, мг/л |

10,8 (7,7 – 11,3) |

10,7 (10,6 – 10,9) |

0,52 |

10,2 (7,9 – 11,4) |

0,36 |

0,31 |

|

Эндотелии 1, фмоль/мл |

1,0 (0,9 – 1,2) |

0,9 (0,81 – 0,98) |

0,45 |

1,4 (0,9 – 2,9) |

0,086 |

0,15 |

|

ST2, нг/мл |

30,2 (29,7 – 30,7) |

73,2 (65,6 – 181,8) |

0,05 |

45,6 (28,0 – 158,2) |

0,38 |

0,22 |

Таблица 5. Концентрация биомаркеров у пациентов с ОКСбпST (N=31)

Учитывая, что при наличии многососудистого поражения коронарных артерий возрастает количество нестабильных бляшек, можно предположить участие ST2 в патогенезе множественного поражения коронарного русла и его участие в формировании нестабильности атеросклеротических бляшек.

При оценке изучаемых биомаркеров у пациентов с ОКСбпST, зависимости концентрации маркеров в крови от распространённости коронарного атеросклероза обнаружено не было (табл. 5).

ВЫВОДЫ

В коронарном русле у пациентов с ОКС в большинстве случаев наблюдается множественное атеросклеротическое поражение. При этом возникновение острой тромботической окклюзии на месте повреждения атеросклеротической бляшки при ОКСпST не всегда совпадает с местом наибольшего стеноза. В связи с этим приобретает особое значение анализ системных маркеров, характеризующих нестабильность коронарного атеросклероза у пациентов с ИБС в дополнение к традиционным факторам риска и методам клинического обследования. Использование мульти-маркерного подхода, включающего определение показателей эндогенного воспаления, механического стресса и эндотелиальной дисфункции, позволяет комплексно оценить системную нестабильность атеросклероза у пациентов с ОКС.

Список литературы Оценка показателей воспаления, эндотелиальной дисфункции и фиброза миокарда у пациентов с острым коронарным синдромом и различной степенью поражения коронарного русла

- Использование современных биомаркеров в стратификации риска пациентов с сердечной недостаточностью/В.Н. Протасов, А.А. Скворцов, Д.Е. Кошкина и др.//Кардиологический вестник. 2014. № 4. С. 100-107.

- Лимарева Л.В. Системный подход к оценке состояния иммунного гомеостаза при остром инфаркте миокарда: Автореф. дисс. докт. мед. наук. Уфа, 2009. 46 с.

- Медведева Е.А., Щукин Ю.В., Селезнёв Е.И. Профилактика кардиальных осложнений при выполнении аортоподвзодшных реконструкций посредством коррекции воспаления и эндодтоксемии//Вестник Российской Академии медицинских наук. 2013. № 2. С. 24-28.

- Национальные рекомендации по диагностике и лечению больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST ЭКГ//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2007. №6 (8). Приложение 1.

- Национальные рекомендации по лечению острого коронарного синдрома без стойкого подъема ST на ЭКГ//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2006. №8 (5). Приложение 1.

- Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний: руководство для практикующих врачей/Под общей редакцией Е.И. Чазова, Ю.А. Карпова. 2-е издание, исправленное и дополненное. М.: Литтерра, 2014. 1056 с.

- Слатова Л.Н. Морфологические факторы системной нестабильности атеросклероза у больных с острым коронарным синдромом//Медицинский вестник Башкортостана. 2014. Т. 9, № 5. С. 44-46.

- Эрлих А.Д., Грацианский Н.А. Опыт организации независимого российского регистра острых коронарных синдромов//Вопр. статистики. 2011. № 4. С. 37-42.

- Combined use of the novel biomarkers high-sensitivity troponin T and ST2 for heart failure risk stratification vs conventional assessment/J. Lupon, de Antonio M., Galan A. et al.//Mayo Clin Proc. 2013. Vol. 88(3). P. 234-243.

- Inflammatory biomarkers, death, and recurrent nonfatal coronary events after an acute coronary syndrome in the MIRACL study // P. Zamani, G. Schwartz, A.G. Olsson et al. // J. Am. Heart. Assoc. 2013. Vol. 2(1) DOI: 10.1161/JAHA.112.003103

- Libby Р. Mechanisms of Acute Coronary Syndromes and Their Implications for Therapy//N Engl J Med. 2013. № 368. 2004-13.

- Number of coronary heart disease risk factors and mortality in patients with first myocardial infarction // J.G. Canto, C.I. Kiefe, W.J. Rogers et al. // JAMA. 2011. Vol. 306. P. 2120-2127.

- Perspectives on the Value of Biomarkers in Acute Cardiac Care and Implications for Strategic Management/Kossaify A., Garcia A. et al.//Biomarker Insights. 2013. №8. С. 115-126.

- Risk Scores for Patients with Chest Pain: Evaluation in the Emergency Department/B. E. Backus, A. J. Six, J. H. Kelder et al.//Curr Cardiol Rev. 2011. Vol. 7(1). P. 2-8.

- Soluble ST2 and Interleukin-33 Levels in Coronary Artery Disease: Relation to Disease Activity and Adverse Outcome/S. Demyanets, W. S. Speidl, I. Tentzeris et al.//PLoS One. 2014. Vol. 9(4) DOI: 10.1371/journal.pone.0095055

- URL: http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/doklad-ob-itogah-raboty-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-v-2014-godu-i-zadachah-na-2015-god. (дата обращения 25.04.2015).