Оценка представительности каталогов землетрясений в южных районах Дальнего Востока России за 2003-2015 гг

Автор: Васильева М.А., Завьялов А.Д., Петрищевский А.М.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Природные ресурсы

Статья в выпуске: 3 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

Выполнена оценка представительности сейсмических каталогов в Приамурье и Охотоморском регионе за период 2003-2015 гг. по сводным данным ФИЦ ЕГС РАН (г. Обнинск). По полученным данным, на большей части Приамурского региона нижний порог представительности магнитуд составляет М

Представительность, землетрясения, магнитуда

Короткий адрес: https://sciup.org/143165295

IDR: 143165295 | УДК: 550.34+551.24(571.6) | DOI: 10.31433/1605-220X-2018-21-3-5-14

Текст научной статьи Оценка представительности каталогов землетрясений в южных районах Дальнего Востока России за 2003-2015 гг

Результаты мониторинга землетрясений, отражаемые в сейсмических каталогах, широко используются при сейсмическом районировании территорий [5, 7, 37, 39, 46], оценках сейсмической опасности [11, 36, 42, 44], изучении связи сейсмичности с геодинамическим состоянием литосферы [1, 2, 39, 49] и геологическим строением земной коры [3, 4, 9, 10, 24]. Важнейшее значение в этих исследованиях имеет представительность и однородность сейсмических данных, содержащихся в каталогах [26, 42]. Чувствительность и разрешающая способность сетей сейсмических станций меняются в пространстве и зависят от плотности станций и удаленности от них сейсмических событий. Чувствительность характеризуется представительным энергетическим классом (магнитудой) землетрясений, регистрируемых без пропусков в некоторой области пространства. Разрешающая способность определяется погрешностью определения координат, времени и магнитуды землетрясений и характеризует возможность разделения соседних событий.

При региональных исследованиях и статистических обобщениях сейсмологических данных определение точных географических координат и времени сейсмических событий играет второстепенную роль, поскольку они обобщаются в широком временном и пространственном диапазонах. Например, при моделировании распределений гипоцентров землетрясений в сейсмофокальных зонах на границах литосферных плит в разрезы включаются землетрясения в полосе шириной от 100 км [43] до 800–1000 км [5], а временной интервал использованных для этой цели землетрясений составляет несколько десятков лет. Такие построения считаются убедительным доказательством субдукции океанических плит под континенты [2, 5, 40]. При оценках тектонической природы землетрясений сопоставляются распределения эпицентров землетрясений с разломами, а зоны наибольшей концентрации эпицентров интерпретируются как границы литосферных плит [25, 45]. Тот же принцип лежит в основе корреляции локальных зон повышенной сейсмичности с разломами более высоких порядков [5, 8].

С увеличением плотности и разрешающей способности сейсмических станций появляются новые задачи: моделирование региональных деформационных сейсмогенных волн [6, 29, 48], оценка геодинамической активности [2, 39, 47] или сейсмического режима [1, 27, 42], анализ связи сейсмичности с геологическим строением земной коры и геофизическими полями [4, 24, 39], плотностной неоднородностью [31] и реологией [10, 27, 30, 33] тектонических сред, требующие более глубокого анализа сейсмической информации, в частности, оценки представительной магнитуды землетрясений и точности определения глубины их гипоцентров. Последняя оценка представительности магнитуд землетрясений в южных районах Дальнего Востока осуществлена в 2008 г. [26]. В последующие 10 лет количество и разрешающая способность сейсмических станций существенно увеличились.

Целью этой статьи является анализ представительности сейсмических данных в южных районах Дальнего Востока России за 2003–2015 гг. Результаты анализа позволят оценить возможность использования сейсмических каталогов Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы (ФИЦ ЕГС РАН) для изучения связи сейсмичности с глубинным геологическим строением региона в 3D-постановке. Конкретными задачами работы являются оценки представительных магнитуд и точности определения глубин гипоцентров землетрясений.

Использованные данные и методы их обработки

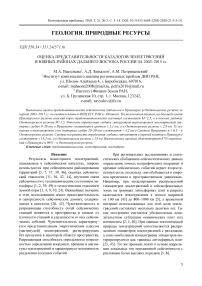

Б.В. Левин с соавторами [26] выполнили оценку представительности сейсмических данных в южных районах Дальневосточного региона (рис. 1) в период 1995–2008 гг. Ими показано, что представительными являются землетрясения с магнитудами М=3,3–3,7, а наилучшая представительность имела место в период 1990–1992 гг., когда представительными были землетрясения с магнитудами М=2,6–3,2.

В основе подхода к оценке представительности сейсмических каталогов лежит положение о степенной форме распределения землетрясений по энергиям. При этом график повторяемости Гуттенберга-Рихтера в заданной области пространства имеет линейный вид в логарифмических координатах. Отыскание представительного класса в статистическом отношении сводится к решению задачи о соответствии наблюдаемого распределения землетрясений по энергиям степенному распределению. В такой постановке впервые задача была сформулирована и решена В.Ф. Писаренко и М.А. Садовским [34, 35]. В соответствии с этим подходом В.Б. Смирнов разработал программу для оценки представительности каталогов землетрясений [41,42].

Данная статья посвящена оценке представительности сейсмических каталогов в юго-восточных районах Дальнего Востока России (Байкало-Охотский и Танлу сейсмические пояса, Сахалинская и Курило-Камчатская сейсмические зоны). Для этого мы использовали программу В.Б. Смирнова [41]. В этой программе оценка представительности определяется на основе гистограмм распределения землетрясений по магнитуде внутри скользящего пространственного окна, размер которого в нашем случае составляет 100×100 км. В каждом окне количество землетрясений превышало 4. При расчетах мы использовали 50%-е перекрытие окон. Задача состояла в отыскании минимального значения магнитуды, при котором график повторяемости землетрясений внутри ячейки был бы линейным с заданной точностью.

Второй задачей нашего исследования являлась оценка погрешности определения глубины гипоцентров землетрясений по сводным каталогам ФИЦ ЕГС РАН. По этим данным были подсчитаны среднеквадратические ежегодные погрешности определения глубин гипоцентров, для которых погрешность определения (±δh) не превышала 50% их глубины. Этим условиям удовлетворяют 87% определений δh в Приамурье и 96% – в Охотоморском регионе.

Представительность сейсмических каталогов на юге Дальнего Востока России за период 2003–2015 гг. по данным ФИЦ ЕГС РАН

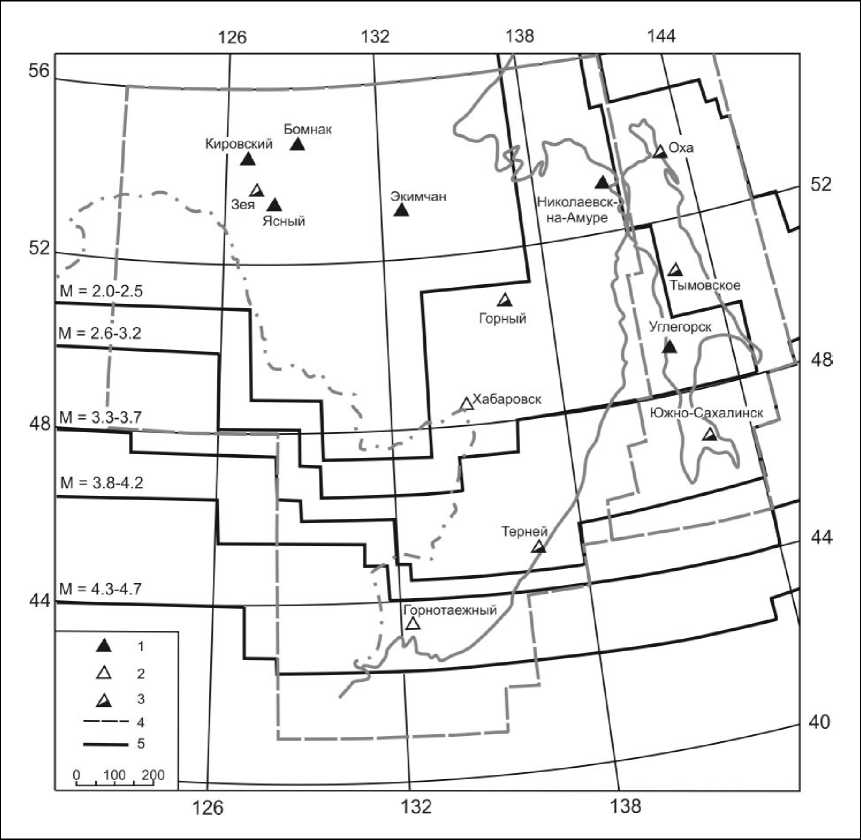

Наши исследования показывают (рис. 2), что точность определения глубин гипоцентров землетрясений в верхнекоровом слое (0–20 км) в разные годы варьировала в диапазоне ±0,5-3,0 км в Среднем Приамурье и ±1,8-5,5 км – в Охотоморском регионе. Худшие погрешности в Среднем Приамурье (±2,9 км) имеют место в 2007 г., а в Охотоморском регионе – в 2010 г. (±5,7 км). Средние значения погрешностей составляют, соответственно, ±2,1 км и ±2,8 км (исключая пиковое значение ±5,7 км в 2007 г.).

В нижнекоровом слое (интервал глубин 20– 50 км) средние погрешности определения глубин гипоцентров за период 2003–2015 гг. составляют ±4,2 км в Среднем Приамурье и ±6,5 – в Охотоморском регионе. Погрешности определения глубин гипоцентров в верхней мантии варьируют более

Рис. 1. Карта представительности землетрясений в Приморье, Приамурье и Сахалине за 1995–2008 гг. (по оценкам работы [26]) Обозначения: 1–3 – сейсмические станции с регистрирующей аппаратурой: 1 – аналоговой, 2 – цифровой, 3 – аналоговой и цифровой одновременно; 4 – границы регионов; 5 – границы зон представительной регистрации землетрясений соответствующих магнитуд

Fig. 1. Map of representative earthquakes in Primorye, Amur and Sakhalin for 1995–2008. (according to the estimates of [26])

Legend: 1–3 – seismic stations with recording equipment: 1 – analogue, 2 – digital, 3 – analog and digital simultaneously; 4 – borders of regions; 5 – boundaries of zones with representative registration of earthquakes of corresponding magnitudes широко (рис. 2). Наибольшими погрешностями характеризуется период 2006–2009 гг. Но и в этот период точность определения гипоцентров землетрясений в Приамурье не превышает ±13.2 км, а в Охотоморье – ±25 км. После 2009 г. точность определения глубин гипоцентров в верхней мантии была существенно повышена, и в обоих районах она колеблется в пределах ±4-10 км (рис. 2).

Приводимые оценки получены в результате анализа 6805 землетрясений в Приамурье и 23 500 в Охотоморском регионе, они позволяют изучать распределения гипоцентров землетрясений в 3D-пространстве, начиная с глубин 5–6 км.

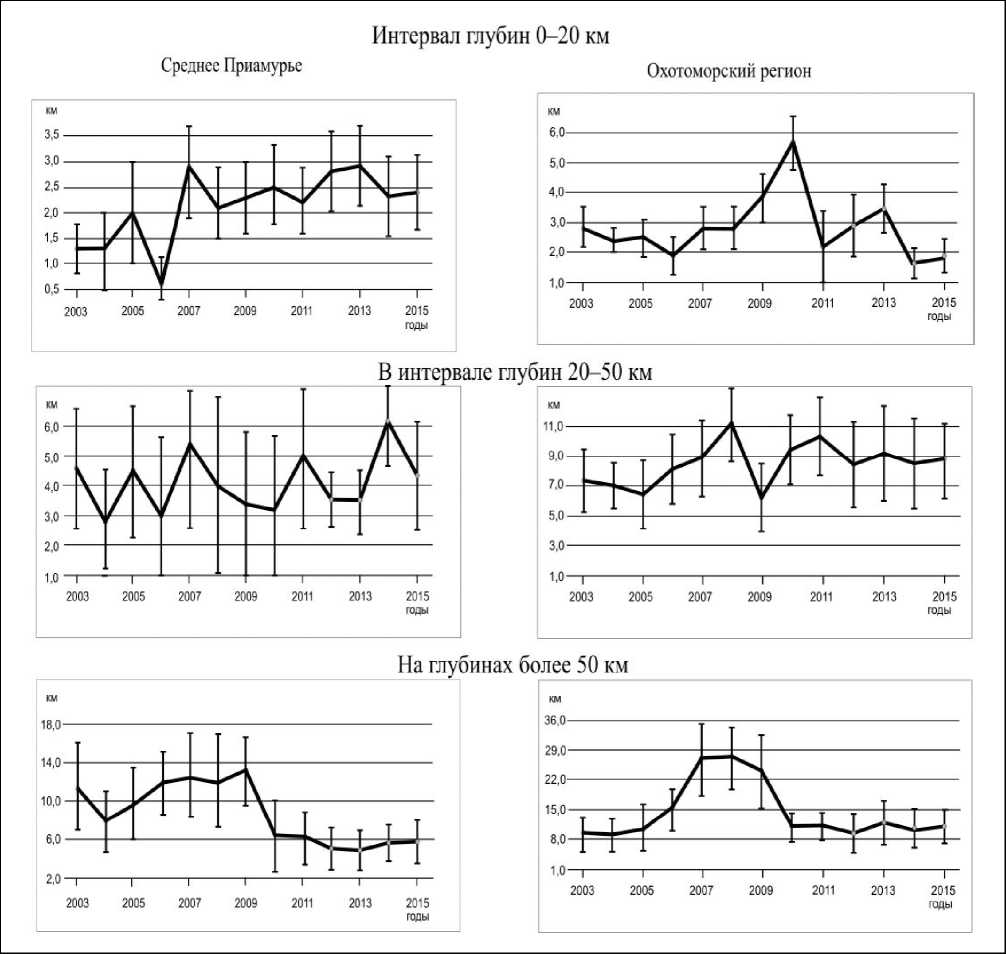

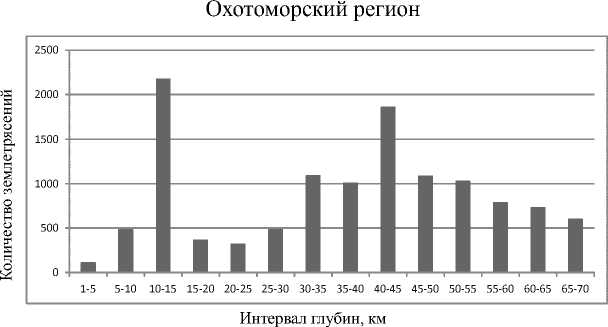

По полученным данным (рис. 3), в земной коре Приамурья землетрясения преобладают в двух интервалах глубин: 5–10 и 30–55 км, отве-

Рис. 2. Точность определения глубин гипоцентров в каталогах ФИЦ ЕГС РАН за 2003–2015 гг.

Fig. 2. Accuracy of determining the hypocenters depths in the catalogs of FIC EGS RAS for 2003–2015

чающих положению гранитно-метаморфического и корово-мантийного мафического жестких слоев. Раздвоение корово-мантийного максимума на интервалы 30–40 и 50–55 км согласуется с существованием подкорового слоя пониженной вязкости [32].

В Охотоморском регионе, сложенном фрагментами континентальной, островодужной и океанической коры, уровни высокой и повышенной концентрации землетрясений приурочены к интервалам глубин 10–15 и 40–45 км. Первый уровень отвечает положению гранитно-метаморфического слоя, а второй – нижнекоровому слою в континентальных районах Приохотья. Скачкообразное увеличение количества землетрясений в интервале глубин 30–35 км коррелируется с глубиной залегания подошвы земной коры переходного типа под островными дугами. Эти оценки примерно соответствуют распределению по глубине энергетических классов землетрясений Камчатской сейсмофокальной зоны [40], в котором максимумы сейсмической энергии приурочены к глубинам 16–20 и 36–40 км. Охотоморский максимум сейсмичности в интервале глубин 40–45 км согласуется с ранее полученными распределениями гипоцентров землетрясений в Тихоокеанском

Приамурье

Рис. 3. Распределение гипоцентров землетрясений по глубинам в Приамурском и Охотоморском регионах

Fig. 3. Distribution of hypocenters of earthquakes by depths in the Amur and Okhotsk Sea regions и Корякском секторах [28]. Количество землетрясений в верхней мантии экспоненциально убывает с глубиной.

Приводимые данные свидетельствуют о том, что накопление и последующая разрядка сейсмической энергии в южных районах Дальнего Востока России происходит преимущественно в жестком гранитно-метаморфическом слое и переходном слое кора–мантия.

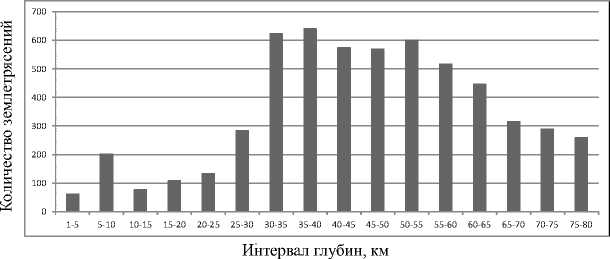

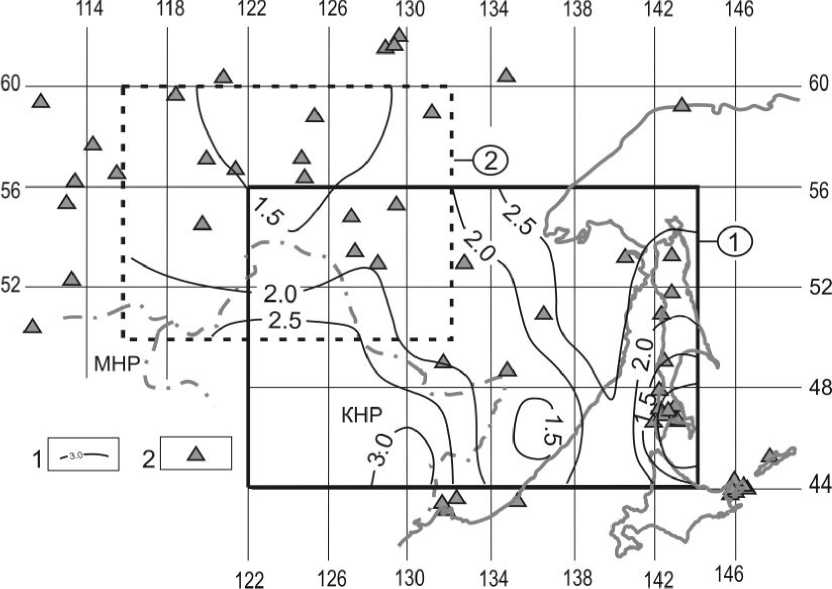

Определение нижнего порога представительной магнитуды землетрясений и ее изменчивости в пространстве выполнено нами в двух районах: Приамурском и Охотоморском (рис. 4–5). В первом районе магнитуды и координаты гипоцентров землетрясений определены станциями Сахалинской (куда включены станции на территории Среднего Приамурья) и Якутской сетей, а во втором – Сахалинской и Камчатской.

Представительность магнитуд землетрясений, как и ожидалось, зависит от плотности сети сейсмических станций. В Верхнем Приамурье (рис. 4) широкая область минимальных представительных магнитуд (М≤2) протягивается полосой с северо-запада на юго-восток, в ней располагается большее количество сейсмических станций. В восточных районах Cреднего Приамурья (рис. 4) повышение уровня представительных магнитуд до М=3,0 имеет место в Нижнем Приамурье и на севере о. Сахалин, а на юге этого острова, где густота сейсмических станций более плотная, представительность понижена до уровня М=1,0.

Полученные данные принципиально совпадают с оценками Б.В. Левина с коллегами [26] (рис. 1), согласно которым представительность сейсмических данных в южных районах Дальнего Востока ухудшается с севера на юг и с запада на восток. Однако наши оценки, основывающиеся на существенно большем числе сейсмических станций, свидетельствуют о понижении уровня представительных магнитуд в последние годы до

Рис. 4. Представительность магнитуд землетрясений в Приамурье и Приморье Обозначения: 1 – изолинии представительных магнитуд; 2 – сейсмические станции [12–23].

Обозначения районов: 1 – Среднее Приамурье; 2 – Верхнее Приамурье

Fig. 4. Representative magnitude of earthquakes in the Amur and Primorye regions. Notation: 1 – isolines of representative magnitudes; 2 – seismic stations [12–23].

Designations of the regions: 1 – Middle Priamurye; 2 – Upper Priamurye

М=2,0 на большей части территории Приамурья (рис. 4).

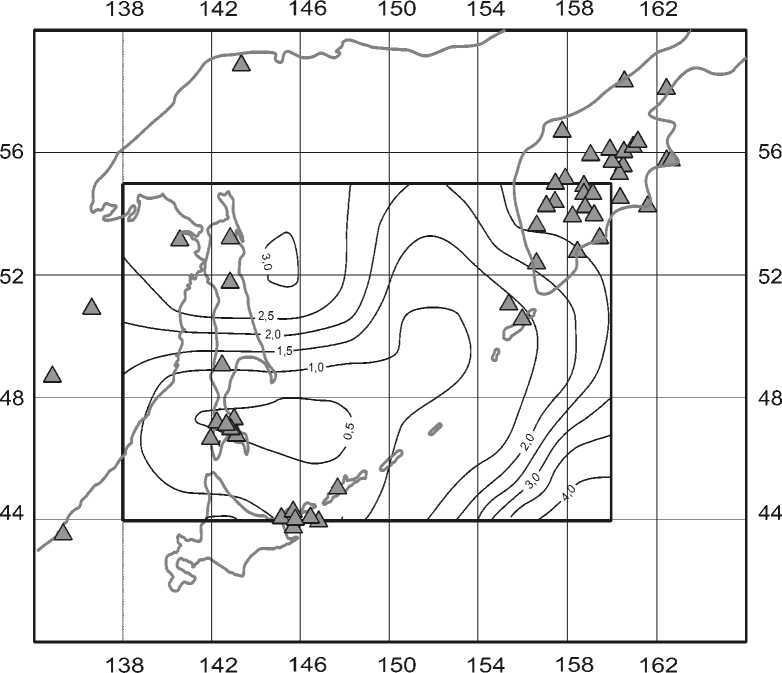

В южных районах Охотоморского региона представительность магнитуд землетрясений также связана с расположением и густотой сети сейсмических станций (рис. 5). Здесь область пониженного уровня представительных магнитуд (М≤1,5) протягивается широкой полосой параллельно Курильской островной дуге, а минимальному порогу представительности (М≤0,5) соответствует район с наиболее плотной сетью сейсмических станций на юге о. Сахалин и южных Курилах.

Тихоокеанская часть Охотоморского региона, на территории которой отсутствуют сейсмические станции, характеризуется резким увеличением (М>3,5) нижнего порога представительности. Оценки представительности на севере о. Сахалин и в Приамурье, выполненные по сводным ката- логам Сахалинской и Камчатской сетей (рис. 5), приблизительно совпадают с оценками в каталогах Приамурской сети (рис. 4). В обоих случаях Нижнее Приамурье и северный Сахалин характеризуются представительностью порядка М=2,5, а южный Сахалин – порядка М=1.

Выводы

Выполненные исследования детализировали существующие оценки представительности сейсмических данных в Приамурье и ЮжноОхотском регионе по сравнению с предшествующим периодом [26], хотя основные закономерности распределений представительных магнитуд в период с 2003 по 2015 гг. сохранились. Минимальным порогом представительных магнитуд континентальных землетрясений (М=1,5–2,0) характеризуются территории Северо-Восточного Забайкалья, Верхнего Приамурья, Южной Яку-

1 ЕЕ 2ш

Рис. 5. Представительность магнитуд землетрясений в Охотоморском регионе Обозначения: 1 – изолинии представительных магнитуд; 2 – сейсмические станции [12–23]

Fig. 5. Representative magnitude of earthquakes in the Okhotsk Sea region. Notation: 1 – isolines of representative magnitudes; 2 – seismic stations [12–23]

тии, а в южной части Охотского моря, благодаря более плотной сети сейсмических станций на о-вах Сахалин и Курилах, уровень представительных магнитуд понижен до М=1–1,5.

Выполнена статистическая оценка точности определения глубины гипоцентров по каталогам Приамурской, Южно-Якутской и Охотоморской сетей сейсмических станций в трех глубинных диапазонах: 0–20, 20–50 и более 50 км в с разделением по годам в интервале времени 2003-2015 гг. Полученные оценки позволили более детально изучить распределение гипоцентров землетрясений по глубинам (рис. 3) и прийти к выводу, что, вероятно, накопление и последующая разрядка напряжений с выделением сейсмической энергии в южных районах Дальнего Востока России происходит преимущественно в жестком гранитно-метаморфическом слое и переходном слое кора–мантия.

Выполненные исследования показывают возможность статистического анализа пространственных распределений глубин гипоцентров и магнитуд землетрясений в 3D-пространстве с целью использования сейсмических данных для изучения связи сейсмических процессов с глубинным строением земной коры и верхней мантии [10, 33].

Список литературы Оценка представительности каталогов землетрясений в южных районах Дальнего Востока России за 2003-2015 гг

- Богомолов Л.М., Сычёв В.Н., Сычёва Н.А. Сейсмологические приложения нестандартного статистического анализа//Вестник ДВО РАН. 2013. № 3 (169). С. 19-25

- Бормотов В.А. Геодинамическая модель развития сейсмической активности в Приамурье//Проблемы сейсмичности и современной геодинамики Дальнего Востока и Сибири. Хабаровск: ИТИГ ДВО РАН, 2010. С. 71-76

- Бормотов В.А., Меркулова Т.В. Кайнозойский этап развития северной ветви Тан-лу-Охотской рифтовой системы: глубинное строение и геодинамика//Тихоокеанская геология. 2012. Т. 31, № 1. С. 26-41

- Ващилов Ю.Я., Сахно О.В., Калинина Л.Ю. Геолого-геофизические условия возникновения землетрясений на Северо-Востоке России. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1996. 90 с

- Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России. Кн. 1/под ред. А.И. Ханчука. Владивосток: Дальнаука, 2006. 572 с

- Горбунова Е.А., Шерман С.И. Медленные деформационные волны в литосфере: фиксирование, прараметры, тектонофизический анализ (Центральная Азия)//Тихоокеанская геология. 2012. Т. 31, № 1. С. 18-25

- Горкуша С.В. Изучение сейсмичности и глубинного строения Восточного Приамурья на основе кластерного анализа//Тихоокеанская геология. 1996. Т. 15, № 4. С.67-76

- Горкуша, С.В., Малышев Ю.Ф. Глубинное строение и сейсмичность зоны сочленения Тихоокеанского и Центрально-Азиатского поясов//Тихоокеанcкая геология. 1993. № 2. С. 32-51

- Горкуша С.В., Онухов Ф.С., Корчагин Ф.Г. Сейсмичность и неотектоника юга Дальнего Востока//Тихоокеанская геология. 1999. Т. 18, № 5. С. 61-68

- Губанова М.А. Петрищевский А.М. Гравитационные и сейсмологические признаки реологического расслоения литосферы дальневосточных окраин России//Литосфера. 2014. № 6. С. 150-161

- Гусев А.А., Шумилина Л.С., Акатова К.Н. Об оценке сейсмической опасности для города Петропавловска-Камчатского на основе набора сценарных землетрясений//Электрон. науч.-информ. журнал «Вестник ОГГГГН РАН», № 1 (23), 2005, Москва: ОИФЗ РАН, 2005. URL: http://www.scgis.ru/russian/cp1251/h_dgggms/1-2005/screp-2.pdf, опубликовано 11.02.2005 (дата обращения: 22.03.2018)

- Землетрясения России в 2003 году. Обнинск: ГС РАН, 2006. 112 с. + 1 электронный оптический диск (CD-ROM)

- Землетрясения России в 2004 году. Обнинск: ГС РАН, 2007. 140 с. + 1 электронный оптический диск (CD-ROM)

- Землетрясения России в 2005 году. Обнинск: ГС РАН, 2007. 180 с. + 1 электронный оптический диск (CD-ROM)

- Землетрясения России в 2006 году. Обнинск: ГС РАН, 2009. 216 с. + 1 электронный оптический диск (CD-ROM)

- Землетрясения России в 2007 году. Обнинск: ГС РАН, 2009. 220 с. + 1 электронный оптический диск (CD-ROM)

- Землетрясения России в 2008 году. Обнинск: ГС РАН, 2010. 224 с. + 1 электронный оптический диск (CD-ROM)

- Землетрясения России в 2009 году. Обнинск: ГС РАН, 2011. 208 с. + 1 электронный оптический диск (CD-ROM)

- Землетрясения России в 2010 году. Обнинск: ГС РАН, 2012. 208 с. + 1 электронный оптический диск (CD-ROM)

- Землетрясения России в 2011 году. Обнинск: ГС РАН, 2013. 208 с. + 1 электронный оптический диск (CD-ROM)

- Землетрясения России в 2012 году. Обнинск: ГС РАН, 2014. 224 с. + 1 электронный оптический диск (CD-ROM)

- Землетрясения России в 2013 году. Обнинск: ГС РАН, 2015. 224 с. + 1 электронный оптический диск (CD-ROM)

- Землетрясения России в 2014 году. Обнинск: ГС РАН, 2016. 204 с. + 1 электронный оптический диск (CD-ROM)

- Имаев В.С. Взаимосвязь распределений гранитоидных интрузий и сейсмической активности землетрясений на Северо-Востоке России//Современная геодинамика, активные разломы и сейсмическое районирование. М.: ГИН АН СССР, 1990. С. 5-7

- Имаев В.С., Имаева Л.П., Козьмин Б.М., Николаев В.В., Семенов Р.М. Буферные сейсмогенные структуры между Евразийской и Амурской литосферными плитами на юге Сибири//Тихоокеанская геология. 2003. Т. 22, № 6. С. 55-61

- Левин Б.В., Ким Чун Ун, Нагорных Т.В. Сейсмичность Приморья и Приамурья в 1888-2008 гг.//Вестник ДВО РАН. 2008. № 6. С. 16-22

- Левин Б.В., Родкин М.В., Сасорова Е.В. Особенности сейсмического режима литосферы -проявления воздействия глубинного водного флюида//Физика Земли. 2010. № 5. С. 88-96

- Левина В.И., Ландер А.В., Митюшкина С.В., Чеброва А.Ю. Сейсмичность Камчатского региона 1962-2011 гг.//Вулканология и сейсмология. 2013. № 1. С. 41-64

- Маловичко А.А., Маловичко Д.А. Применение методов численного моделирования сейсмических волновых полей для изучения разномасштабных проявлений техногенной сейсмичности//Современные математические и геологические модели природной среды: сборник научных трудов. М.: ОИФЗ РАН, 2002. С. 120-138

- Никифоров В.М., Дмитриев И.В., Старжинский С.С. Глубинная геоэлектрическая структура и сейсмичность Приморья (Дальний Восток)//Тихоокеанская геология. 2006. Т. 25, № 4. С. 18-25

- Петрищевский А.М. Связь сейсмичности с плотностными неоднородностями литосферы Дальнего Востока России//Вулканология и сейсмология. 2007. № 6. С. 60-71

- Петрищевский А.М. Вязкий слой на границе кора-мантия (Дальний Восток)//Геотектоника. 2008. №. 5. С. 37-48

- Петрищевский А.М., Васильева М.А. 3D-тектонический анализ полей сейсмичности в южных районах Дальнего Востока России//Известия Томского политехнического университета. 2015. Т. 326, № 3. С. 25-39

- Писаренко В.Ф. О законе повторяемости землетрясений//Дискретные свойства геофизической среды. М.: Наука, 1989. С. 47-60

- Садовский М.А., Писаренко В.Ф. Сейсмический процесс в блоковой среде. М.: Наука, 1991. 96 с

- Сейсмические опасности//Природные опасности России/отв. ред. Г.А. Соболев. Т. 2. М.: КРУК, 2000. 296 с

- Сейсмическое районирование территории Российской Федерации -ОСР-97. Карта на 4-х листах/гл. ред. В.Н. Страхов, В.И. Уломов; ОИФЗРАН. М.: НПП «Текарт», 2000

- Сейсмичность и сейсмический прогноз, свойства верхней мантии и их связь с вулканизмом на Камчатке/отв. ред. С.А. Федотов. Новосибирск: Наука, 1974. 220 с

- Сейсмотектоника и сейсмическое районирование Приамурья/ред. В.П. Солоненко. Новосибирск: Наука, 1989. 127 с

- Селиверстов М.И. Структура сейсмофокальной зоны Камчатки//Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2007. № 1. Вып. № 9. С. 9-26

- Смирнов В.Б. Опыт оценки представительности данных каталогов землетрясений//Вулканология и сейсмология. 1997. № 4. С. 93-105

- Смирнов В.Б. Прогностические аномалии сейсмического режима. I. Методические основы подготовки исходных данных//Геофизические исследования. 2009. Т. 10. № 2. С. 7-22

- Тараканов Р.З. Оценка максимальных возможных магнитуд землетрясений для Курило-Камчатского региона//Природные катастрофы и стихийные бедствия в Дальневосточном регионе. Т. 1./под ред. А.И. Иващенко. Владивосток: ДВО АН СССР, 1990. С. 28-47

- Тараканов Р.З., Бобков А.О. Оценка предельных магнитуд землетрясений с помощью метода Гумбеля//Региональные проблемы. 2012. Т. 15, № 1. С. 41-47

- Тектоника, геодинамика и металлогения территории республики Саха (Якутия). М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 2001. 571 с

- Уломов В.И., Шумилина Л.С. Комплект карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации -ОСР-97. Масштаб 1:8 000 000. Объяснительная записка и список городов и населенных пунктов, расположенных в сейсмоопасных районах. М.: ОИФЗ, 1999. 57 с

- Шерман С.И., Сорокин А.П., Савицкий В.А. Новые метода классификации сейсмоактивных разломов литосферы по индексу сейсмичности//Доклады Академии наук. 2005. Т. 401, № 3. С. 395-398

- Шерман С.И., Горбунова Е.А. Волновая природа активизации разломов Центральной Азии на базе сейсмического мониторинга//Физическая мезомеханика. 2008. Т. 11, № 1. С. 115-122

- Шерман С.И., Ма Дзинь, Демьянович В.М., Гуо Яншуанг. Новые данные о тектонофизических закономерностях эпицентральных и гипоцентральных полей землетрясений рифтовых систем Центральной Азии//Доклады Академии наук. 2014. Т. 456, № 6. С. 723-726