Оценка различных форм обучения по специальности «Офтальмология» на кафедре глазных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета

Автор: Бердникова Екатерина Викторовна, Солянникова Ольга Владимировна, Еловская Олеся Викторовна

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Образовательные технологии: наука и практика

Статья в выпуске: 2 (34), 2022 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. В последнее время процесс обучения в вузе претерпевает различные изменения, меняется отношение к нему студентов и молодых врачей. В связи с этим и преподавателям необходимо постоянно менять и эффективно совершенствовать методики обучения. Цель исследования - оценить заинтересованность обучающихся различными формами обучения, применяемыми на кафедре глазных болезней при преподавании дисциплины «Офтальмология» в системе как высшего, так и дополнительного профессионального образования. Методология (материалы и методы). Было проведено анкетирование студентов и врачей-офтальмологов, обучающихся на кафедре глазных болезней ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России). Для исследования были разработаны две анкеты. Всего в исследовании приняли участие 250 студентов и 178 врачей-офтальмологов. Результаты. По данным анкетирования оказалось, что 35,9 % студентов считают пользу от лекций минимальной, в то же время 44,3 % врачей полагают, что это крайне важная и полезная форма обучения. Значительная часть респондентов (64,8 % студентов и 52,3 % врачей) считают очень полезной такую форму обучения, как практические занятия. При оценивании отношения к тестированию выяснилось, что треть опрошенных студентов считают его полезным, а практически половина врачей видят минимальную пользу данной формы обучения или считают ее бесполезной. Оценивают написание рефератов как минимально полезную либо бесполезную форму обучения практически половина опрошенных студентов и врачей. Более половины опрошенных студентов и 88,6 % врачей считают очень полезной формой обучения курацию и клинический разбор пациентов. Большинство опрошенных нами врачей (74,7 %) довольны выбранной профессией и о выборе своем не жалеют; совершенно недовольных и жалеющих о выборе профессии среди респондентов не нашлось. Среди опрошенных студентов точно не хотят в дальнейшем становиться врачом-офтальмологом 21,9 %, а 1,7 % студентов точно решили связать свою профессиональную деятельность с офтальмологией. Заключение. Наиболее полезной формой обучения студенты считают отработку практических навыков (67,6 %) и традиционные практические занятия (67,6 %). Для врачей-офтальмологов наиболее полезными оказались такие формы обучения, как лекции (47,6 %) и разбор клинических случаев (88,6 %).

Офтальмология, форма обучения, постдипломное обучение

Короткий адрес: https://sciup.org/142235357

IDR: 142235357 | УДК: 378.1

Текст научной статьи Оценка различных форм обучения по специальности «Офтальмология» на кафедре глазных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета

Современный этап развития общества в целом и медицины в частности требует постоянного и эффективного совершенствования методик обучения [1–3]. Необходимость непрерывного последипломного образования врачей диктуют научно-технический прогресс, изменения в нормативно-правовой базе, потребность в повышении общего кругозора и эрудированности врачебных кадров. Более того, прошедшая недавно реформа вузовской и послевузовской подготовки врачей-специалистов, касающаяся вопросов прохождения ординатуры, повышения квалификации, внедрения аккредитации, лишь обострили вопрос и актуальность непрерывного медицинского образования [4–7].

Не теряют своей актуальности и вопросы, касающиеся обучения студентов-медиков. Студенчество — особый этап, подготовка к началу трудовой деятельности; именно во время обучения в вузе молодые люди приобретают важнейшие навыки и умения, осознают значимость и необходимость настоящего и последующего обучения. Для того чтобы учеба была действительно эффективной, образовательно-воспитательный процесс должен быть направлен не только на механическое заучивание материала, но и на систематическую стимуляцию активности, заинтересованности студентов на протяжении всего обучения [1; 8–10].

Цель исследования

Оценить заинтересованность обучающихся различными формами обучения, которые применяются на кафедре глазных болезней для преподавания дисциплины «Офтальмология» по системе как высшего образования (ВО), так и дополнительного профессионального образования (ДПО).

Материалы и методы

В ходе исследования было проведено анкетирование студентов и врачей-офтальмологов, обучающихся на кафедре глазных болезней ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России. Мы разработали две анкеты, предназначенные для обучающихся по системе ВО (студенты очной формы обучения) и по системе ДПО (врачи-офтальмологи, проходившие обучение на сертификационном цикле). Каждая из них содержит различное количество вопросов (18 и 16 вопросов открытого и закрытого типов соответственно). Всего в исследовании приняли участие 250 студентов и 178 врачей-офтальмологов.

Возраст опрошенных студентов варьирует от 20 до 33 лет. Средний возраст составил 22,69 ± 0,1 года. В гендерной структуре преобладали женщины (81,2 % случаев). Возраст анкетированных врачей составил от 25 до 64 лет. Средний возраст составил 39,05 ± 1,08 года. Среди опрошенных специалистов также преобладали женщины (94,3 %).

Стаж работы врачей-офтальмологов различен. Работают по специальности до 5 лет 25 % опрошенных, 5–10 лет — 20,5 %, 10–20 лет — 36,3 %, более 20 лет — 18,2 % опрошенных.

Большинство врачей (52,3 %) работают в условиях поликлиники, 28,4 % — в стационаре, 42,0 % врачей работают в частном центре. При этом 10,2 % респондентов совмещают работу в поликлинике и в частном центре, 9,1 % — в поликлинике и стационаре, 3,4 % специалистов трудятся и в стационаре, и в частном центре.

В Челябинске работают 80,7 % анкетированных, в Магнитогорске — 3,4 %, в другом крупном городе с населением более 100 тыс. человек — 9,1 %, в городе с населением менее 100 тыс. человек — 6,8 %. 93,1 % опрошенных врачей окончили вуз в городе Челябинске, проходили обучение по дисциплине «Офтальмология» на кафедре глазных болезней.

Для статистического анализа данных использовался пакет Microsoft Excel (США, 2016 г.). Количественные показатели представлены в абсолютных величинах и в процентах.

Результаты исследования

Формы обучения, применяемые на кафедре глазных болезней ФГБОУ ВО ЮУГМУ, различны: лекции; практические занятия с текущим и итоговым тестированием, написанием рефератов, клиническим разбором пациентов офтальмологического отделения; занятия в симуляционном центре и др. Некоторые формы обучения имеют место в преподавании дисциплины как в системе ВО, так и в системе ДПО. Эффективность обучения во многом связана с организацией учебного процесса на кафедре.

Любая деятельность, в том числе и учебная, дает качественный результат только в том случае, если у самого обучающегося имеется мотивация, стимулирующая его на активное обучение с преодолением всех возможных затруднений ради достижения конечной цели (для студентов это может быть успешная сдача экзамена или дальнейшее поступление в ординатуру, для врачей — приобретение новых профессиональных знаний и умений, необходимых в повседневной профессиональной деятельности) [1].

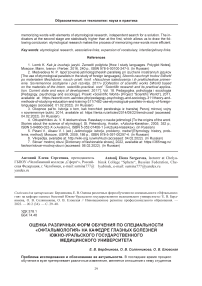

Одним из методов преподавания являются лекционные занятия. Мы поинтересовались, насколько студентам и врачам, обучающимся на кафедре по системе ДПО, интересны и полезны лекции. Результаты получились неоднозначными: оказалось, что для 41,5 % студентов лекционный материал представляется полезным; в то же время 35,9 % обучающихся считают пользу от лекций минимальной; по мнению 12,1 % человек, лекции абсолютно бесполезны; и лишь 9,7 % от общего количества студентов посчитали лекционные занятия очень полезными. В группе врачей мнения оказались практически полностью противоположными: по 44,3 % респондентов считают лекционный материал крайне важной и полезной формой обучения; минимальную пользу от лекций получают лишь 2,2 % из числа опрошенных (рис. 1).

Рис. 1. Отношение студентов и врачей к лекционному материалу

Студенты оперируют категориями «ин-тересно/неинтересно», врачи же относятся к лекциям как к способу получения новых либо повторения забытых знаний. Однако для высокой эффективности обучения важно, чтобы даже опытные специалисты были заинтересованы лектором. Возможно, перспективным окажется метод, при котором лекционный материал будет предоставляться обучающимся в режиме свободного доступа, а роль преподавателя будет заключаться в проведении консультационных семинаров по блоку лекций с контролем результатов такого в некоторой степени самостоятельного обучения, что уже частично реализовано в системе дополнительного последипломного образования в программах с применением электронных образовательных технологий [11; 12].

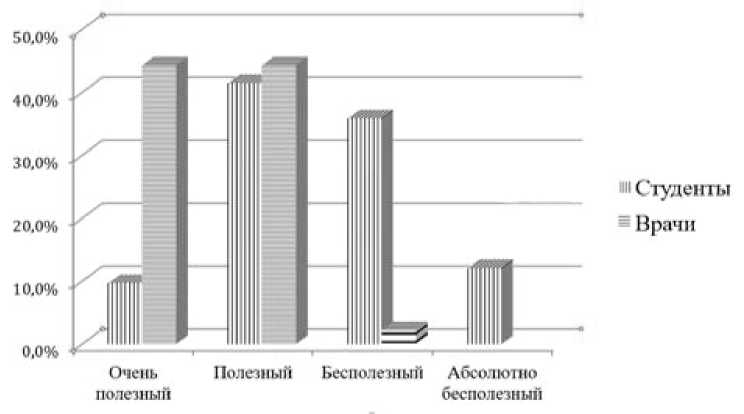

Обучающая функция лекции подкрепляется практическими занятиями. 64,8 % студентов и 52,3 % врачей считают эту форму обучения очень полезной, треть опрошенных из обеих групп обучающихся считают практические занятия полезными, и только 1,6 % из числа студентов и 3,4 % из числа врачей отметили минимальную пользу от практических занятий. Как правило, практические занятия на кафедре глазных болезней ФГБОУ ВО ЮУГМУ проходят с использованием методов активного обучения, что позволяет повысить инициативу обучающихся и сформировать мотивацию к познанию науки в целом (рис. 2).

Рис. 2. Отношение студентов и врачей к практическим занятиям

Следующий этап анкетирования — выявление отношения учащихся к такой форме обучения, как тестирование. Тестирование — довольно распространенное явление в образовательной среде. Некоторые исследователи считают, что тесты обладают большей объективностью по сравнению с другими видами преподавательской деятельности и позволяют за короткий промежуток времени оценить наличие знаний сразу у большой группы обучающихся [13].

Поскольку в студенческой среде часто проводят не только итоговое, но и текущее тестирование, мы решили разделить эти два вопроса, однако ответы студентов в обоих случаях оказались удивительно схожими: текущие и итоговые тесты считают полезными и частично полезными по трети опрошенных. Минимальную пользу тестирования отмечают 16,5 % в первом и 15,2 % респондентов во втором вопросе; бес- полезным оно кажется в первом случае 9,2 % обучающихся, во втором — 13,6 %. Ответы врачей уже не так оптимистичны: по четверти опрошенных сочли тестирование абсолютно бесполезным, минимально полезным и частично полезным методом преподавательской деятельности. Лишь 5,7 % респондентов отметили высокую полезность тестирования.

Тестирование действительно имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Основное достоинство данной формы обучения — возможность быстрого и с наименьшими затратами сил преподавателя определения качества знаний значительного количества обучающихся — не позволяет отказаться от такого метода преподавательской деятельности. Но нельзя отрицать, что тесты, к сожалению, зачастую не дают реальной картины имеющихся у обучающихся знаний. Студенты, да и окончившие вуз специалисты, могут отвечать наугад, без действительного изучения предмета. Существует также вероятность запоминания обучающимися неправильных ответов в процессе тестирования; тогда тест превращается в негативную форму обучения [13].

Помимо угадывания правильных ответов на вопросы тестирования, есть еще одна проблема: студенты, не изучившие соответствующую тему семинара, но старающиеся избежать неудовлетворительных оценок, незачета и т. п., имея на руках образец вариантов теста, могут выучить правильные ответы, иногда даже не вникая в суть изложенных вопросов. Итог тестирования в этом случае будет зависеть от того, как много правильных ответов сумел запомнить обучающийся. Перед работающими специалистами вопрос оценок уже не стоит, но тестирование для них также может являться проблемой. Врачу, посвятившему своей профессии не один год, иногда сложно бывает выбрать лишь один ответ на вопрос теста (хоть этого зачастую требуют правила тестирования), ведь медицина — наука неоднозначная, а клинические ситуации, столь классически описанные в учебниках, в реальной практике могут быть совсем иными.

Однако тесты имеют право на существование, если они применяются вместе с другими формами преподавательской деятельности: входящее тестирование предшествует устному опросу, клиническому разбору пациентов и т. д., а итоговое тестирование обобщает знания, полученные в процессе обучения.

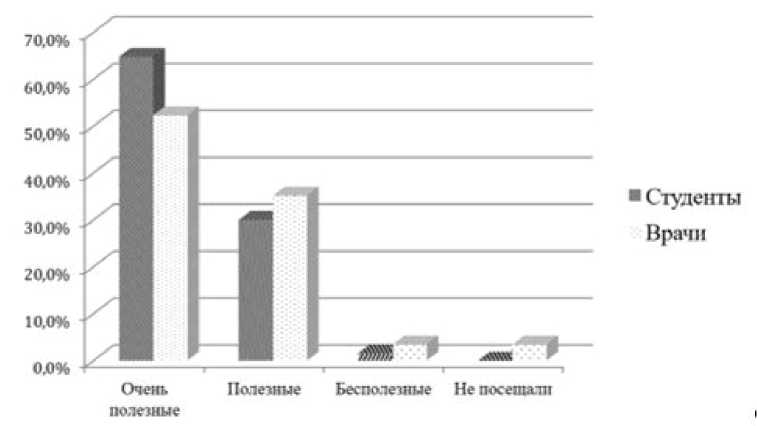

Мы также поинтересовались тем, как относятся наши респонденты к написанию рефератов. И вновь ответы оказались схожими: большинство анкетируемых в обеих группах (27,6 % студентов и 25,0 % врачей) отметили, что написание реферативных сообщений частично полезно. Еще 25,2 % студентов и 15,9 % специалистов считают такую форму обучения минимально полезной, 24,4 % и 37,5 % соответственно — бесполезной, лишь 2,4 % и 4,5 % — очень полезной.

Написание реферата — работа самостоятельная и внеаудиторная. Предполагается, что для написания реферативного сообщения обучающийся должен самостоятельно отыскать, изучить и осмыслить большое количество информации, чтобы получившееся сообщение содержало актуальную информацию по той или иной теме. И если студенты обычно не против такой формы обучения (увы, достаточно большое количество из них готовые рефераты извлекают из сети Интернет), то врачи вследствие недостатка внеаудиторного времени ввиду профессиональных обязанностей в большинстве своем (33 респондента, или 37,5 %) оказываются против такой формы образовательной деятельности. Так ли полезно написание рефератов — вопрос открытый, однако пользу из этой работы извлечь возможно, если обязать обучающегося устно защищать свое реферативное сообщение (рис. 3).

Рис. 3. Отношение студентов и врачей к написанию рефератов

Студентам отдельно был задан вопрос: «Как вы относитесь к подготовке мультимедийных презентаций?». Создание мультимедийных сообщений в студенческой сфере является достаточно новой (по сравнению с остальными) и широко используемой формой обучающей деятельности, но и здесь существует вероятность механического извлечения презентации из сети Интернет без приобретения обучающимся полезных знаний. Относительная легкость и быстрота создания таких сообщений, вероятно, повлияла на ответы анкетируемых: 33,6 % из них считают подготовку мультимедийных презентаций полезной, 32,4 % — частично полезной; 15,2 % студентов видят в подготовке мультимедийных сообщений минимальную пользу, еще 12,0 % считают такой вид обучения бесполезным и только 6,8 % — очень полезным.

Мы поинтересовались, насколько студенты считают полезным наличие на практических занятиях микрокураций. Клинический разбор пациентов представляется авторам данной статьи одной из самых важных составляющих обучения на любой клинической кафедре. Помимо отработки теоретических и практических навыков, на микрокурациях студент учится общаться с пациентом, отрабатывает деонтологически важные аспекты будущей врачебной деятельности, формируется профессионально и этически как специалист. Естественно, многое зависит от самого пациента: если он не осознает всю значимость своей «клинической» роли, то не следует отправлять к нему студентов для самостоятельной курации.

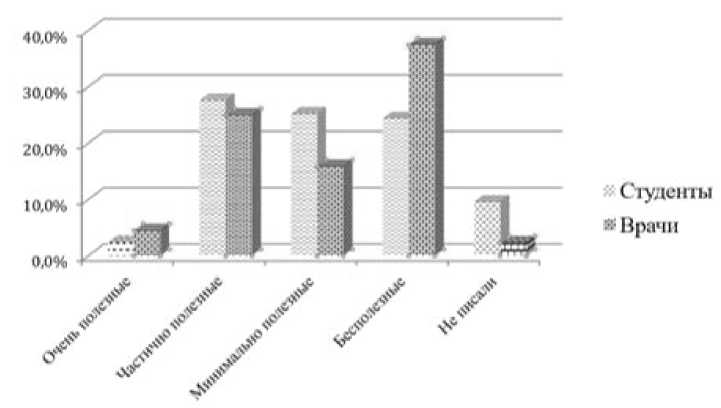

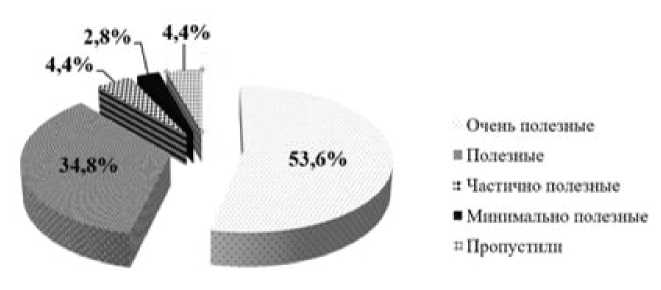

Большинство обучающихся согласились с нами, оценив важность микрокураций: очень полезными их посчитали 134 респондента (53,6 %), полезными — 87 (34,8 %), частично полезными — 11 (4,4 %). Минимальную пользу от микрокураций извлекли 7 анкетируемых (2,8 %), еще 11 (4,4 %) из них по каким-то причинам курацию пропустили (рис. 4).

Рис. 4. Отношение студентов к проведению микрокураций

Итогом курации является написание истории болезни. Студенческая история болезни способствует формированию у обучающихся профессиональных компетенций, позволяя структурировать и изложить в работе полученные данные, самостоятельно сформулировать диагноз и даже назначить лечение. Последующая проверка студенческих историй болезни преподавателем дает возможность в очередной раз оценить знания студента, а также указать ему на возможные ошибки в некоторых теоретических и практических моментах [14; 15].

Из всех опрошенных студентов 107 человек (42,8 %) сочли написание истории болезни полезной формой учебной деятельности, 62 респондента (24,8 %) — очень полезной, 48 (19,2 %) — частично полезной. Ответ «минимально полезно» дали 15 человек (6,0 %), «бесполезно» — 13 (5,2 %); еще 5 студентов (2,0 %) истории болезни не писали.

В обучении врачей также присутствуют практические занятия с клиническим разбором пациентов. Как правило, обсуждаются редко встречающиеся, неоднозначные в плане диагностики практические случаи заболеваний органа зрения. Очень полезным и полезным разбор таких пациентов сочли 78 врачей (88,6 %), частично полезным — 6 респондентов (6,8 %). Минимально полезными и даже бесполезными такие занятия посчитали 2 человека (2,2 %), не посещали их еще 2 специалиста (2,2 %).

На семинарах студенты сталкиваются с такой формой учебной деятельности, как разбор клинических задач, и 49,6 % из них считают данную форму учебной деятельности полезной, а 36,8 % — очень полезной. Частичную пользу в разборе клинических задач видят 7,2 % респондентов, минимальную пользу от них получили 3,2 %, бесполезными они оказались для 0,8 % студентов, а 2,4 % респондентов ни разу такие задачи не разбирали.

Помимо прочего, на кафедре глазных болезней студентам предлагают выполнить особые графические задачи. На карточках с заданиями изображен тот или иной отдел зрительного анализатора; обучающимся необходимо подписать и кратко описать отмеченные участки графической задачи. Полезной такую форму учебной деятельности сочли 44,8 % студентов, частично полезной — 22,4 %. Еще 20,4 % респондентов нашли задания очень полезными, 5,2 % — минимально полезными, 2,8 % — бесполезными; 4,4 % студентов данные карточки ни разу не заполняли.

Не очень большой отдачи преподавателя требует демонстрация учебных фильмов. Помимо непосредственно теоретических знаний, такие видеоматериалы могут демонстрировать выполнение практических навыков, столь важных в повседневной деятельности врача-офтальмолога. Положительно относится к учебным фильмам 101 студент (40,6 %), выбрав ответ «очень полезно»; 97 обучающихся (39,0 %) считают демонстрацию видеоматериалов полезным методом преподавательской деятельности, 33 студента (13,3 %) — частично полезным. Минимальную пользу от учебных фильмов отметили 3 студента (1,2 %); бесполезными фильмы показались только одному обучающемуся (0,4 %); 14 респондентов (5,6 %), к сожалению, просмотр видеоматериалов пропустили.

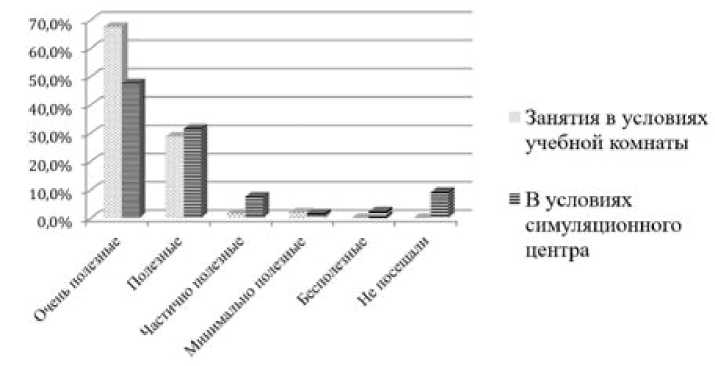

Кафедра глазных болезней ФГБОУ ВО ЮУГМУ ответственно относится к приобретению и отработке студентами основных практических навыков врача-офтальмолога, причем демонстрация навыков проводится не только на занятиях, но и в обучающем симуляционном центре (центр практических навыков). Поэтому мы спросили студентов, считают ли они полезным освоение практических навыков на занятиях и в симуляционном центре. Ответы в большинстве своем оказались однотипными: 169 обучающихся (67,6 %) признали очень полезным применение практических навыков в условиях учебной комнаты и 119 респондентов (47,6 %) — в симуляционном центре. 72 человека (28,8 %) считают полезной наработку практических навыков на занятиях, 79 (31,6 %) — в симуляционном центре; частично полезной и минимально полезной отработку навыков на семинарских занятиях сочли 4 человека (1,6 %) и 5 человек (2,0 %) соответственно; 19 студентов (7,6 %) считают освоение навыков в условиях симуляционного центра частично полезным, 6 (2,4 %) — бесполезным, еще 4 (1,6 %) — минимально полезным. Не довелось побывать в центре практических навыков 23 студентам (9,2 %) (рис. 5).

Рис. 5. Отношение студентов к освоению практических навыков в различных условиях

В отработке практических навыков в учебной комнате есть несомненный плюс — это возможность пригласить пациента и применить навыки уже в условиях реальной врачебной деятельности.

В центре практических навыков широко используются профессиональные инструменты и манекены, в какой-то степени замещающие присутствие настоящего пациента; возможно внедрение имитационных игр, когда студенты, работая в паре, друг на друге отрабатывают навыки. Игровой процесс в ходе обучения позволяет упрочить мотивацию к образовательному процессу, повышая эффективность обучения в целом.

Мы не могли не задать студентам вопрос, касающийся взаимоотношений в системе «педагог — ученик»: «Насколько важны личностные характеристики преподавателя для успешного освоения программы на кафедре глазных болезней ЮУГМУ?». Оказалось, что для 124 студентов (56,8 %) данные характеристики очень важны, для 83 (33,2 %) — важны, для 20 опрошенных (8,0 %) — частично важны. Лишь 3 человека (1,2 %) отметили незначительную важность данных преподавательских характеристик, а для 2 студентов (0,8 %) они оказались и вовсе неважны.

Подобный вопрос мы задали и врачам-офтальмологам: «Насколько важны при выборе профессии были личностные характеристики вашего преподавателя офтальмологии в медицинском вузе?». Их ответы оказались схожими с ответами студентов: 53,4 % специалистов считают личностные характеристики преподавателя важным критерием выбора дальнейшей профессии, 23,9 % — очень важным; для 13,6 % опрошенных такие характеристики были неважны, для 5,7 % — минимально важны, еще для 3,4 % — важны незначительно.

Врачам-специалистам было также предложено ответить на следующий вопрос: «Насколько важны личностные характеристики преподавателя для успешного освоения программы ДПО на кафедре глазных болезней ЮУГМУ?». Ответы мы получили практически те же самые: для 56,3 % врачей данные характеристики важны, для 31,0 % — очень важны, 6,9 % респондентов видят в них незначительную важность, для 3,4 % опрошенных они совсем не важны, для 2,3 % — важны минимально.

Многие исследователи обращали свое внимание на изучение системы «педагог — ученик»: в процессе обучения, несомненно, очень важным является взаимодействие преподавателя и студента (либо специалиста, осваивающего программу ДПО). По мнению некоторых авторов, для того чтобы обучающиеся воспринимали педагога как авторитетную личность, к чьему мнению можно и нужно прислушиваться, преподаватель должен обладать целым рядом особенных качеств, причем имеются в виду здесь не только черты характера, но и темперамент, и даже внешность. Любопытно, но соответствие данных преподавательских качеств образу, существующему в сознании отдельно взятого студента, повышает интерес этого студента к изучаемой дисциплине и даже подталкивает его к выбору узкой специализации [16–18]. Но, увы, невозможно соответствовать ожиданиям всех студентов и специалистов сразу, а некоторым из них, судя по проведенному опросу, личностные качества преподавателя совсем не важны: на своем учебном пути они пользуются другими ориентирами для определения важности изучения отдельно взятой дисциплины.

Следующий вопрос, адресованный врачам-офтальмологам, позволил нам оценить интегральный уровень удовлетворенности системой ДПО на кафедре глазных болезней ЮУГМУ: 52,3 % специалистов большей частью удовлетворены этой системой, 31,4 % респондентов удовлетворены полностью, 9,3 % удовлетворены частично, 3,5 % минимально удовлетворены и еще 3,5 % не удовлетворены абсолютно.

Не могли мы также не поинтересоваться пожеланиями врачей, направленными на совершенствование системы ДПО. Оказалось, что у 70,2 % респондентов пожеланий к системе нет, а остальные опрошенные разошлись во мнениях: для кого-то оказались важными более частое проведение вебинаров (применение дистанционных методов обучения) и разбор клинических случаев из практики на каждом занятии, кто-то из врачей не прочь отменить некоторые формы обучения (рефераты). Некоторые из респондентов хотели бы, чтобы в системе ДПО было больше лекций, в том числе посвященных детской офтальмологии; другие специалисты ратуют за отмену аккредитационной системы в медицинском образовании и возвращение сертификационных циклов.

Радует, что 74,7 % из опрошенных нами врачей довольны выбранной профессией и о выборе своем не жалеют. 25,3 % респондентов в целом довольны специальностью, но не все их ожидания, к сожалению, были оправданы, а вот совершенно недовольных и жалеющих о выборе профессии среди опрошенных не нашлось.

Студентам мы также задали вопрос: кто из них рассматривает для себя возможность стать врачом-офтальмологом? Большинство ответили отрицательно, и это неудивительно, если учесть специфику нашей профессии: ответ «скорее всего нет» выбрали 68 человек (38,2 %), «точно нет» — 39 опрошенных (21,9 %); но в то же время 56 анкетированных ответили «возможно», 12 (6,7 %) — «с высокой вероятностью», а 3 человека (1,7 %) — «точно да».

Заключение

Студенты считают наиболее полезными формами обучения отработку практических навыков (67,6 %) и традиционные практические занятия (67,6 %). Для врачей-офтальмологов наиболее полезными оказались такие формы обучения, как лекции (47,6 %) и разбор клинических случаев (88,6 %). А вот написание рефератов практически половина опрошенных студентов и врачей оценили как минимально полезную либо бесполезную форму обучения.

Качество подготовки будущего специалиста, а также повышения квалификации специалиста уже обученного зависит от многих факторов, среди которых: внедрение в процесс образования разносторонних форм обучения (чтение лекционного материала, применение тестовых заданий, разбор клинических задач и пр.); отношение самих обучающихся к тем или иным образовательным методикам (или к изучению данной специальности в общем); четкое осознание ими поставленной цели и смысла учебного процесса; сформированные взаимоотношения в системе «педагог — ученик» и т. д. [1; 8; 9; 17]. При правильной постановке цели, отвечающей потребностям всех участников образовательного процесса, обучение станет более интересным, более легким и, самое главное, более продуктивным.

Список литературы Оценка различных форм обучения по специальности «Офтальмология» на кафедре глазных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета

- Гасанова, Р. Р. Методы эффективного обучения в организации мотивационных оснований учебного процесса / Р. Р. Гасанова // Международный журнал экспериментального образования. — 2017. — № 5. — С. 41-45.

- Победенная, Г. П. Инновационные технологии в обучении сегодняшнего студента и завтра — врача / Г. П. Победенная, В. В. Бибик, С. В. Ярцева, Т. А. Скиба [и др.] // Современные тенденции развития педагогических технологий в медицинском образовании : сб. статей Все-рос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Сер. «Вузовская педагогика». — Красноярск, 2020. — С. 281-285.

- Субботина, М. В. Повышение эффективности обучения будущих врачей путем компе-тентностного подхода на основе контекстного обучения / М. В. Субботина // Система менеджмента качества: опыт и перспективы. — 2013. — № 2. — С. 55-58.

- Ловчикова, И. А. Новые концепции обучения врачей в системе непрерывного медицинского образования / И. А. Ловчикова, Е. В. Веселова, А. А. Чурсин, Е. Б. Вахтина // Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики. — 2016. — № 4 (9). — С. 340-343.

- Агранович, Н. В. Трудности в обучении и практической подготовке молодого врача в условиях реформирования российского здравоохранения. Пути решения и практический опыт / Н. В. Агранович, Н. А. Рубанова, С. А. Кнышова, А. С. Анопченко // Медицинское образование и профессиональное развитие. — 2019. — Т. 10. — № 2 (34). — С. 77-89.

- Каратаев, М. М. Вопросы организации непрерывного обучения врачей / М. М. Каратаев, Г. М. Субанбаева // Проблемы управления здравоохранением. — 2007. — № 5. — С. 43-46.

- Солдатов, Ю. П. Обучение врачей по программам дополнительного профессионального образования / Ю. П. Солдатов, А. В. Губин // Виртуальные технологии в медицине. — 2016. — № 2 (16). — С. 14-15.

- Турдиев, Ш. Р. Организация в процессе обучения учебно-исследовательской работы студентов / Ш. Р. Турдиев, М. Г. Кельдиярова // Вестник науки и образования. — 2020. — № 5-2 (83). — С. 21-25.

- Зиганшин, А. М. Симуляционные методы обучения как элемент компетентностного подхода в обучении по программам дополнительной профессиональной подготовки врачей / А. М. Зиганшин, В. А. Кулавский, Ф. Л. Хайруллина, Ф. Ф. Бадретдинова, С. Ф. Насырова // Инновационные образовательные технологии в формировании профессиональных компетенций специалиста : материалы межвуз. учеб.-метод. конференции с междунар. участием. — Уфа, 2015. — С. 212-213.

- Халматова, Б. Т. Роль симуляционного обучения в подготовке врача: взгляд студентов / Б. Т. Халматова, Л. А. Абдурахимова // Виртуальные технологии в медицине. — 2020. — № 3 (25). — С. 46-47.

- Кругликов, В. Н. Лекция в эпоху информационного общества и ее перспективы в будущем / В. Н. Кругликов // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. — 2017. — Т. 8. — № 1. — С. 142-151.

- Сахнов, С. Н. Некоторые аспекты инновационных методов в обучении будущего врача-офтальмолога / С. Н. Сахнов, А. Г. Заболотний, Л. А. Каленич, Л. А. Басинская [и др.] // Международный журнал экспериментального образования. — 2015. — № 4-1. — С. 220-222.

- Тригуб, Г. Я. Тестирование как метод обучения и контроля знаний в вузе / Г. Я. Три-губ // Концепт. — 2017. — № S3. — С. 66-68.

- Литвяков, А. М. Профессиональные и этические особенности самостоятельной курации студентами пациентов на циклах терапевтических дисциплин / А. М. Литвяков, О. В. Сиротко, А. Ю. Пальгуева, В. В. Лагутчев [и др.] // Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации : материалы 72-й науч. сес. сотр. ун-та. — Витебск : Витебский гос. мед. ун-т, 2017. — С. 399-401.

- Сонькина, А. А. Принципы и возможности обучения врачей навыкам эффективного общения с пациентами / А. А. Сонькина // Виртуальные технологии в медицине. — 2015. — № 1 (13). — С. 34.

- Ильичева, В. Н. Взаимодействие в системе «преподаватель — студент» в высшей школе / В. Н. Ильичева, В. В. Минасян, Н. Н. Каверин // Единство науки, образования и практики — медицине будущего. Посвящается 110-летию со дня рождения академика АМН СССР, профессора Д. А. Жданова и 260-летию Первого МГМУ имени И. М. Сеченова : сб. статей. — Москва : Изд-во Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, 2018. — С. 323-325.

- Ельчанинова, Т. Применение кейс-метода как интерактивной формы обучения при последипломном обучении врачей / Т. Ельчанинова, В. Радченко // Проблемы научной мысли. — 2017. — Т. 1. — № 10. — С. 96-103.

- Романов, Д. К. Психологические особенности восприятия и понимания преподавателей студентами университета / Д. К. Романов, Л. М. Даукша // Интеграция образования. — 2016. — Т. 20. — № 2 (83). — С. 228-237.