Оценка рекомендации МСЭ-R P.1546 о модели распространения для служб радиосвязи в сельской местности Кыргызской Республики

Автор: Аданбаев А.М., Джылышбаев М.Н.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 10-2 (97), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье оценивается применимость рекомендации МСЭ-R P.1546 для прогнозирования потерь сигнала в сельских районах Кыргызской Республики. Модели распространения волн, такие как P.1546, необходимы для определения характеристик распространения радиосигнала. Они учитывают различные параметры, включая частоту, высоту антенн и окружающие условия, для точного прогнозирования потерь на трассе между передатчиком и приемником. Важно использовать точные топографические данные и учитывать морфологические особенности местности. Основные модели распространения, такие как Окумура-Хата и расширенная модель Хата, используются для сельских и пригородных условий. Важно правильно учитывать параметры антенн и локальные условия для точных прогнозов. Модель P.1546, предназначенная для тропосферных радиоканалов, охватывает наземные, морские и смешанные маршруты. Она основана на эмпирических кривых напряженности поля, которые зависят от расстояния, высоты антенны, частоты и процентного соотношения времени. Анализ показал, что модель P.1546 показала высокую точность прогнозирования потерь сигнала в сельских районах Кыргызской Республики по сравнению с традиционными моделями, такими как Окумура-Хата. Для дальнейшего повышения точности рекомендуется учитывать локальные условия и использовать дополнительные данные о землепользовании. Модель P.1546, несмотря на ее ограничения, представляет собой эффективный инструмент для прогнозирования распространения радиосигнала в различных условиях.

Модель распространения, мсэ-r p.1546, радиосигнал, сельская местность, окумура-хата, частота, высота антенн, землепользование, растительность, кыргызская республика

Короткий адрес: https://sciup.org/170206935

IDR: 170206935 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-10-2-78-85

Текст научной статьи Оценка рекомендации МСЭ-R P.1546 о модели распространения для служб радиосвязи в сельской местности Кыргызской Республики

Существуют различные модели распространения волн (вычислительные методы) для моделирования среды распространения. Эти модели необходимы для определения характеристик распространения для любой произвольной конфигурации.

Разные программные обеспечения предназначены для точного прогнозирования потерь на трассе между передатчиком и приемником, включая все важные параметры радиоканала. Доступны модели распространения для сельских, городских и внутренних сценариев, а также для гибридных сценариев. Можно рассмотреть, как наземные, так и спутниковые передатчики.

Популярные программные обеспечения также предлагают модули сетевого планирования для сетей 2G/2,5G, 3G, WLAN и т.д. Включены статические модули планирования сети, а также динамические сетевые симуляторы. Помимо этих функций планирования сотовой сети, также поддерживают планирования сетей вещания (наземных и спутниковых).

Для разработки модели прогнозирования необходимы топографические базы данных, т.е. цифровая модель рельефа. Эти базы данных состоят из данных пикселей, хранящихся в двоичной форме с указанным разрешением, например. 50x50 метров. Важно, чтобы разрешение в рамках одной базы данных оставалось неизменным. Кроме того, морфологические данные могут быть включены с использованием значений эмпирической поправки для повышения точности модели. Эти данные также хранятся в двоичном формате. Различные морфологические свойства кодируются в зависимости от окружающей среды и природ- ных условий (например, города, села, реки или озера, леса и т.д.).

В данной статье предлагается рассмотреть модель прогнозирования распространения радиосигналов Международного Союза Электросвязи P.1546 (МСЭ P.1546). Эта модель используется для прогнозирования распространения радиосигналов из пункта в зону для наземных служб в диапазоне частот от 30 МГц до 3000 МГц.

Кроме этого, существуют следующие модели распространения волн для сельской и пригородной среды [1]:

-

- Модель распространения Окумура-Хата (модель распространения представляет собой простую эмпирическую модель с коротким временем вычислений);

-

- Расширенная модель Хата (модель Окумура-Хата была распространена на диапазоны частот от 30 МГц до 3000 МГц.).

Теоретические аспекты.

Перегрузка радиочастотного спектра растет с постоянным ростом спроса на дополнительные услуги беспроводной связи. Национальные регуляторные органы связи сталкиваются с проблемой определения новых частот для нового использования при одновременном предотвращении помех существующим пользователям спектра.

Помехи возникают, когда передача из одной системы нарушает прием сигналов в приемнике другой соседней системы. Это может происходить между системами, работающими на одной и той же частоте, известной как помехи в совмещенном канале, или между системами, работающими на частотах, которые известны как помехи в соседнем канале или в соседней полосе частот. Стоит отметить, что существуют и другие типы помех, такие как интермодуляция.

Помехи в совмещенном канале являются результатом более сильного мешающего сигнала, который влияет на основной сигнал. В помехах по соседнему каналу есть две основные причины помех: нежелательные излучения и блокировка или селективность приемника.

Нежелательные излучения - это любой внеканальный шум мешающего оборудования, попадающий в полосу приема приемника-жертвы и, таким образом, действующий как внутриканальная помеха полезному сигналу. Такого рода помехи могут быть устранены только в источнике.

Блокировка, т. е. сильный сигнал за пределами диапазона приема приемника-жертвы, снижает чувствительность его приема. Такого рода помехи могут быть устранены только у жертвы. В большинстве случаев принятие управления мощностью для источника помех и эффективное проектирование площадки могут улучшить ситуацию.

На практике оба эти явления могут происходить одновременно. Иногда необходимо улучшить конструкцию как передатчика, так и приемника, чтобы предотвратить помехи, что становится все более важным по мере того, как спектр становится более перегруженным.

Прогнозирование помех обычно выполняется посредством теоретических расчетов, известных как исследования совместного использования частот и распространения сигнала, которые обычно относятся к внутриполосным исследованиям, и исследования совместимости, которые относятся к исследованиям соседних полос. Теоретические исследования необходимы, поскольку не всегда возможно выполнить измерения на реальных системах, особенно в тех случаях, когда системы все еще находятся в стадии разработки.

При распространении сигнала возникают различные помехи, которые можно свести к минимуму при помощи различных методов и дополнительных расчетов. Это может включать спецификацию дополнительной фильтрации, которая должна применяться к передатчику или приемнику, дополнительное разнесение частот между обеими системами и ограничения на использование новой системы, такие как ограничения на максимальную мощность передачи или географические ограничения на то, где можно использовать новую систему. Кроме того, с появлением новых технологий изучаются новые и инновационные решения для совместного использования, например, такие методы, как геолокация и лицензированный общий доступ.

Этот общий процесс, включающий предотвращение помех путем количественной оценки риска посредством исследований и устранение помех путем определения подходящих мер по их снижению, известен как разработка спектра.

Для исследований, связанных с распространением сигнала, необходимы точные и достоверные исходные данные, чтобы получить надежные и полезные результаты. В современных условиях инженеры разрабатывают и тестируют телекоммуникационные технологии, которые будут использоваться в будущем, и не всегда могут точно определить все параметры до того, как эти технологии будут внедрены. Полученные результаты исследований по распространению сигнала и проектированию спектра могут использоваться для улучшения планирования использования частот, что помогает оптимизировать работу телекоммуникационных сетей.

Для оценки помех, которые могут возникнуть в работе станций подвижной службы (например, мобильных сетей) или других радиослужб, можно использовать различные критерии, такие как:

C/I - отношение мощности полезного сигнала (C) к мощности помехи (I). Используется для оценки качества сигнала в условиях помех.

C/(N + I) - отношение мощности полезного сигнала (C) к сумме мощности шума (N) и помехи (I). Это более комплексный критерий, учитывающий как естественные шумы, так и искусственные помехи.

(N + I)/N - отношение суммы мощности шума и помехи к мощности только шума. Этот критерий оценивает, насколько помеха увеличивает общий уровень шума.

I/N - отношение мощности помехи (I) к мощности шума (N). Помогает определить, насколько сильно помехи превышают уровень фонового шума.

Эти критерии позволяют количественно оценить влияние помех на качество сигнала, а также оценить, насколько сильно помехи могут ухудшить работу радиосвязи и принять меры для их минимизации.

Допустимый уровень помех для обеспечения нормальной работы системы (I/N) возь- мем как -6 дБ, т.е. мощность помехи на 6 дБ ниже уровня шума и при этом не будет нарушать работу системы, а также чтобы суммарный эффект всех помех, будь то от одного или нескольких источников, соответствовал этому критерию. В итоге, эти критерии помогают обеспечить, чтобы новые технологии, такие как IMT-2020, могли сосуществовать с существующими системами, не создавая чрезмерных помех друг другу.

Ведущие мировые программы программного обеспечения позволяют проводить исследования распространения сигнала для многих сценариев, такими как сотовая связь, WiFi, беспроводная локальная сеть, автомобильная связь, радио- и телевизионное вещание, спутниковая связь и т.п.

Возможно размещение нескольких передатчиков. Для каждого передатчика оператор связи определяет такие параметры, как частота и мощность. Для простого и быстрого расчета можно указать всенаправленные антенны, а для более сложного анализа можно импортировать диаграмму направленности антенны из данных моделирования измерений.

Типичными выходными значениями являются карты напряженности поля и принимаемой мощности, расстояние между передатчиком и интересующими точками, результаты анализа прямой видимости и, в зависимости от метода моделирования, импульсная характеристика канала, разброс задержки и угловой разброс.

Сценарии включают в себя закрытые и открытые пространства, городские, комбинированные городские, сельские и пригородные районы.

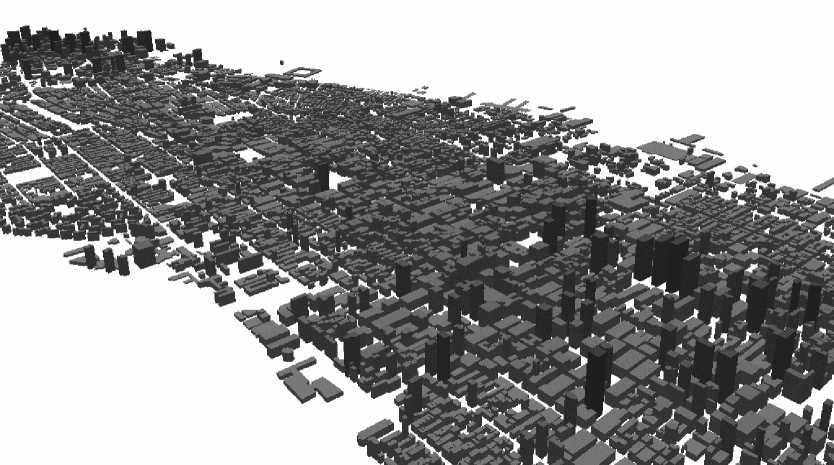

Городские сценарии, представленные в масштабе, при котором включаются несколько городских кварталов или же целый город, оправдывают отказ от некоторых геометрических деталей. Здания моделируются в виде прямоугольных блоков (рис. 1). Каждое здание может иметь свой материал и высоту [2].

Рис. 1. В городской базе данных здания представлены в виде прямоугольных блоков

В сценарий могут быть включены перепады высот внутри города. Растительность между зданиями, например парк с деревьями, можно включить, указав объем и присвоив этому объему определенное затухание.

При этом, база данных на изображении выше не является базой данных сельской местности, поскольку здания по-прежнему определены явно. Можно плавно перейти от плотной городской застройки к разбросанным пригородам и к сельской местности.

Методология и результаты исследования.

Модель P.1546 предназначена для радиоканалов, работающих в тропосфере, и охватывает наземные, морские и смешанные маршруты. Она подходит для трасс длиной от 1 до 1000 км, при условии, что высота пере- дающей антенны не превышает 3000 м. Модель основана на интерполяции и экстраполяции эмпирических кривых напряженности поля, которые зависят от расстояния, высоты антенны, частоты и процентного соотношения времени. Расчеты также корректируются с учетом препятствий, таких как здания, деревья и горы, которые могут ослаблять или прерывать сигнал.

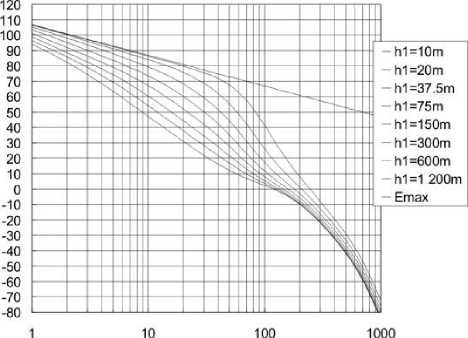

Кривые распространения на рисунке 2 показывают, как напряженность поля изменяется в зависимости от различных параметров при эффективной излучаемой мощности 1 кВт и частотах 100 МГц, 600 МГц и 2000 МГц. Кривые используются для анализа и прогнозирования распространения сигналов и относятся к разным типам маршрутов (сухопутным и морским) [3].

2 000 MHz, land, 50% time

Distance (km)

Рис. 2. График напряженности поля для модели распространения P.1546

Кривые были получены на основе измерений, учитывающих климатические условия в умеренных регионах и теплых морях (например, Средиземное море). Данные для наземных траекторий преимущественно собраны в Европе и Северной Америке, а для морских путей – в средиземноморских регионах.

Модель определяет эффективную высоту антенны передающей или базовой станции как высоту над средним уровнем местности, измеренную на расстояниях от 3 до 15 км от передающей или базовой станции в направлении к приемной или мобильной станции.

Вероятность определения местоположения связана с пространственной статистикой локальных изменений почвенного покрова. Это означает, что местоположение антенны и ее окружение влияют на распространение сигнала, и эта информация используется для статистического анализа. Для наземной приемной или мобильной антенны напряженность поля E, которая будет превышена в q% случаев (т.е. в q% местоположений), определяется следующим образом:

E(q)=E(median)+Q i (q/100)‧σ L (f).

Здесь, E(median) – это медианное значение напряженности поля, т.е. значение, которое превышается в 50% случаев; Qi(x) – это квантиль стандартного нормального распределения для уровня q% (например, если q=90, то это будет значение, при котором 90% наблюдений ниже и 10% выше); σL – стандартное отклонение для функции f, т.е. стандартное отклонение гауссовского распределения ло- кальных средних значений напряженности поля в рассматриваемой области. Значения стандартного отклонения σL варьируются в зависимости от частоты и окружающей среды. Эмпирические исследования показывают, что эти значения могут значительно отличаться в разных условиях.

Кривые показывают значения напряженности поля, которые превышаются в течение 50%, 10% и 1% времени. Для значений, которые не попадают точно на указанные процентные точки (50%, 10%, 1%), используется интерполяция, чтобы оценить напряженность поля между этими значениями. Модель недействительна для значений напряженности поля, которые выходят за пределы диапазона от 1% до 50% времени. Это значит, что результаты будут недостоверными, если пытаться использовать модель для предсказания значений напряженности поля, превышаемых чаще чем 50% времени или реже чем 1% времени [3].

Для приемников небольшой высоты (например, 1,5 м) расчетные уровни сигнала могут быть выше в городской среде, чем в пригородных районах, если высота приемника (Rх) меньше высоты базовой станции в городе. Это связано с тем, что в городах часто больше препятствий, которые могут повышать уровни отражений и рассеяния сигнала. Однако с дополнительным параметром, который учитывает эту разницу, можно избежать расхождений между зонами. Этот параметр предполагает, что высота приемника всегда выше эталонной высоты, что упрощает расче- ты. Таким образом, согласно модели, прогнозируемые уровни сигнала в городах ниже ожидаемых уровней сигнала за пределами города. Это связано с тем, что в пригородных и морских зонах меньше препятствий и помех, что позволяет сигналу распространяться эффективнее [4].

Выводы и дальнейшие перспективы исследования.

В типичных сценариях наибольшее применение находят расширенная модель Xата (в статье обозначенная как модель Хата) и модель P.1546. Рассмотрим важные сходства и различия между этими двумя моделями.

Модель Хата (или Окумура-Хата) была изначально создана для оценки параметров радиосигналов в условиях отсутствия прямой видимости в городских районах, характерных для мобильных служб. Она учитывает маловысотные мобильные терминалы, которые перемещаются в загроможденной среде.

Модель P.1546 изначально была разработана для радиовещания (в то время это была Рекомендация МСЭ-R P.370), однако позже она была модифицирована в универсальную модель наземного распространения путем аппроксимации исходных кривых P.370 и кривые других моделей, в т.ч. модели Окумура-Хата.

На расстояниях от 10 до 40 км модели P.1546 и Хата могут показывать аналогичные значения напряженности поля, если условия распространения и параметры, такие как высота передатчика и антенны, одинаковы. Для того чтобы результаты моделей совпадали, необходимо, чтобы условия распространения (например, характеристики местности) и комбинации высот передатчика и антенны были одинаковыми. Это подразумевает, что обе модели могут быть адаптированы и использоваться для прогнозирования распространения сигнала на этих расстояниях при аналогичных исходных данных. Таким образом, при определенных условиях и параметрах, модели P.1546 и Хата могут давать сопоставимые прогнозы для расстояний от 10 до 40 км.

Имеются различия в подходах к измерению высоты антенны в моделях Хата и P.1546:

-

- Модель Хата. Высота передающей антенны измеряется относительно уровня земли.

-

- Модель P.1546. Используется понятие эффективной высоты антенны, которая определяется как высота над средней высотой местности вдоль пути распространения сигнала. Длина трассы принимается в пределах 3-15 км.

Модель P.1546 не учитывает фактическую местность напрямую, поэтому пользователю нужно тщательно подбирать подходящее значение высоты передающей антенны, следуя рекомендациям P.1546, а также не различает городские и сельские условия распространения, за исключением учета высоты приемной антенны [3].

При использовании модели P.1546 выбор городской, пригородной или сельской среды учитывает только высоту местных препятствий вокруг приемной антенны. Если высота приемной антенны ниже предполагаемой высоты местных препятствий, то потери сигнала при распространении будут увеличены. Таким образом, модель P.1546 требует внимательного подхода к определению высоты антенны и учета локальных условий, чтобы корректно прогнозировать распространение радиосигналов.

Стандартно считается, что высота локальных помех составляет 10 м в сельской и пригородной зонах и 20 м в городской зоне. Однако допускается использование собственных значений высоты локальных помех, отличающихся от этих стандартов. Следовательно, при использовании модели P.1546 необходимо учитывать высоту антенны приемника с учетом предполагаемой высоты локальных помех.

Когда в модели P.1546 высота приемной антенны установлена равной 1,5 м, что намного ниже предполагаемой высоты локальных помех (в этих моделированиях использовалось значение по умолчанию 10 дБ), тогда потери при распространении намного выше (почти на 20 дБ), чем тот, который генерируется с помощью модели P.1546 для высоты приемной антенны равной 10 м. (т.е. когда антенна приемника была установлена равной высоте местных помех). В последнем случае потери модели P.1546 весьма близки к результатам, полученным с помощью модели Хаты, особенно на более коротких расстояниях.

Заключение. В данной работе была проведена оценка применимости рекомендации МСЭ-R P.1546 для прогнозирования потерь сигнала на трассе в сельских районах Kыргызской Республики. Полученные результаты демонстрируют, что модель P.1546 предоставляет более точные общие прогнозы по сравнению с традиционными моделями, такими как модель Окумура-Хата. Сравнение с результатами измерений также показывает, что P.1546 в среднем занижает напряженность поля более чем на 10 дБ для типичных сельских районов.

Для улучшения точности прогнозов потерь на трассе в модели МСЭ P.1546 следует включить:

-

- информацию о землепользовании и растительности: Включение данных о типах землепользования (например, городская, сельская местность) и растительности (например, леса, кустарники) в прогноз потерь на трассе помогает более точно учитывать факторы, которые могут влиять на распространение радиосигна-

- лов.

-

- компенсацию ослабления сигнала: Применение мер для компенсации ослабления напряженности поля, вызванного наличием зданий и растительности на приемной антенне, может улучшить качество приема сигнала. Это может включать в себя использование более высоких антенн, усилителей сигнала или других технических решений.

Список литературы Оценка рекомендации МСЭ-R P.1546 о модели распространения для служб радиосвязи в сельской местности Кыргызской Республики

- Longley A.G. Radio propagation in urban areas // OT Report. - 1978. - P. 78-144.

- Huffor G.A., Longley A.G., Kissick W.A. A guide to the use of the ITS irregular terrain model in the area prediction mode // NTIA Report. - 1982. - P. 82-100.

- Метод прогнозирования для трасс связи пункта с зоной для наземных служб в диапазоне частот от 30 МГц до 4000 МГц: P.1546-6 (08/2019), Женева, 2020 г. - URL: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.1546-6-201908-I!!PDF-R.pdf.

- Аданбаев А.М. Упрощенный расчет зоны обслуживания сети цифрового наземного телевизионного вещания в условиях рельефа Кыргызской республики // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. - 2017. - №1. - C. 26-29. EDN: YHRINP