Оценка результативности трудового поведения населения на макроуровне

Автор: Попов Андрей Васильевич

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Молодые исследователи

Статья в выпуске: 1 (31), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены основные подходы к исследованию результативности трудового поведения населения. Особое внимание уделено анализу статистических, социологических и статистико-социологических методик. Представлена авторская методика, позволяющая проанализировать результативность трудового поведения по сферам проявления: на рынке труда и в организации. Показана значительная дифференциация по этому показателю российских территорий. Наиболее высоким он был в Уральском (0,588 ед.) и Центральном (0,422 ед.) федеральных округах, наименьшим – в Сибирском (-0,139 ед.) и Северо-Кавказском (-1,269 ед.). Проведена интегральная оценка результативности трудового поведения населения, по этому критерию выделено 5 групп регионов РФ в зависимости от уровня показателя. По результатам анализа определено, что к территориям с высоким уровнем рассматриваемого показателя относятся такие субъекты Центрального федерального округа, как г. Москва и Московская область. Большинство субъектов РФ входят в группу с уровнем выше среднего. К группе со средним уровнем относятся регионы, входящие в состав практически всех округов (за исключением Уральского), в том числе и Вологодская область. Низкий уровень результативности трудового поведения населения свидетельствует о депрессивности территорий и требует незамедлительного принятия комплекса мер, направленных на активизацию поиска резервов и повышение эффективности формирования и использования трудового потенциала.

Трудовое поведение, интегральный индекс, регион, результативность трудо- вого поведения

Короткий адрес: https://sciup.org/147109606

IDR: 147109606 | УДК: 331.101.262(470.12),

Текст научной статьи Оценка результативности трудового поведения населения на макроуровне

Конец XX – начало XXI века стало временем кардинальных перемен в российском обществе. Перевод предприятий в частную собственность, недостаточное внимание новых субъектов собственности к традиционным методам развития производственной активности рядовых работников привели к смене сложившихся трудовых ценностей. Значительно возросла роль материальных притязаний работников, что повлекло за собой изменение характера трудовой деятельности и, как следствие, качественное преобразование их трудового потенциала.

Решение задач, стоящих перед руководством страны1, направленных на повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста, увеличение реальных доходов граждан, достижение технологического лидерства, невозможно без повышения качества трудовой деятельности населения. Социально-экономические преобразования должны осуществляться высококвалифицированными и мотивированными работниками.

Данное положение актуализирует проблему анализа результативности трудового поведения, изучение которого позволяет выявить резервы для интенсификации труда в целом.

Трудовое поведение – способ практической реализации населением трудового потенциала, связанный с созиданием материальных и духовных благ с целью удовлетворения определенных человеческих потребностей2.

Изучение трудового поведения, являющегося в настоящее время предметом исследования многих дисциплин, таких как социология труда, экономика труда, психология труда и т. д., носит междисциплинарный характер. Многообразие структурных элементов трудового поведения стало причиной возникновения большого количества концептуальных и методологических подходов к его анализу [7]. Несмотря на это, исследование проблемы результативности трудового поведения не получило соответствующего развития. Как правило, анализ ограничивался рассмотрением какого-либо одного аспекта, например влияния материальных и нематериальных стимулов на производительность труда работника, вопросов мотивации, удовлетворённости трудом и т. д.

Существующие подходы к оценке результативности трудового поведения можно условно разделить на две группы: социологические и статистико-социологические, причем основным классифицирующим признаком является методика, используемая при сборе информации. Рассмотрим представленные методы более подробно.

В настоящее время наибольшее количество исследований трудового поведения населения основано на использовании социологических измерений. Среди них можно выделить как «стандартные» опросы и анкетирование, так и тесно связанные с ними психодиагностику и тестирование. Это обусловлено прежде всего психологической составляющей трудового поведения.

Одним из примеров социологического подхода, позволяющего наглядно произвести расчёт интегральной характеристики результативности трудового поведения, является методика, разработанная в Институте социально-экономического развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН). Поскольку трудовое поведение представляет собой «способ практической реализации трудового потенциала населением», его результативность определяется на основе того, насколько полно трудоспособное население реализует свой потенциал [10, с. 106-108].

Чтобы оценить уровень использования населением своих качеств и умений в трудовой деятельности, в рамках мониторинга трудового потенциала3 была разработана специальная методика, основанная на блоке вопросов вида: «Насколько сильно Вы «выкладываетесь» на работе? В какой мере используете свои качества и умения?» В исследовании используется следующая четырехбалльная шкала: «использую в полной мере (на пределе своих возможностей)» – 4 балла; «более-менее полно (могу использовать больше)» – 3; «частично (мало)» – 2; «очень мало (по минимуму)» – 1.

В дальнейшем путем деления фактического числа баллов на максимально возможное полученные баллы переводятся в индексы, условно названые индексами реализации трудового потенциала и соответствующие восьми базовым индексам качества трудового потенциала (рис. 1) .

Содержательный смысл полученных индексов заключается в следующем: каждый индекс показывает, какая доля имеющегося качества в действительности реализуется в трудовой деятельности, т.е. если индекс равен 0,25 ед., это означает, что человек реализует свой потенциал только на четверть. Умножая рассчитанные индексы на 100%, получим показатель, отражающий то, на сколько процентов реализуется качество трудового потенциала, т.е. это своеобразный аналог уровня занятости, показывающего то, на сколько процентов реализуется количество трудового потенциала. Рассчитанный таким образом показатель был условно назван уровнем реализации качества трудового потенциала.

Результативность трудового поведения определяется как средний уровень реализации трудового потенциала [9, с. 45].

Основными достоинствами подхода являются: использование данных, которые невозможно получить в органах официальной статистики; возможность самостоятельного определения генеральной выборки и т. д., что значительно расширяет исследование.

В то же время высокая эффективность социологических методов, используемых в процессе изучения различных аспектов трудового поведения, нивелируется при оценке его результативности в связи с тем, что интегральный показатель образуется на основе субъективных оценок респондентов. Получение более объективных результатов исследования возможно за счёт совершенствования методологической базы и методики сбора информации.

Использование статистико-социологического метода позволяет избежать ряда слабых сторон социологического подхода за счёт интеграции последнего с данными

Рисунок 1. Структура качества трудового потенциала (согласно концепции ИСЭПН РАН)

Источник: Реализация трудового потенциала региона : заключительный отчет о НИР / исполн. Е.А. Чекмарева. – Вологда, 2010. – С. 45.

Таблица 1. Показатели результативности трудового поведения на рынке труда

Среди статистико-социологических методов оценки результативности трудового поведения наиболее крупным является разработка И.А. Кульковой [5]. Её исследование основывается на использовании ряда показателей, объективных (статистических) и субъективных (социологических). В качестве примера в таблице 1 представлена классификация индикато- ров, характеризующих трудовое поведение населения на рынке труда как одной из сфер его применения4.

В целом как существенный минус представленных подходов можно отметить ограниченность использования, поскольку получение социологических данных является высокозатратным мероприятием. В этой связи актуальной становится разработка методики оценки результативности трудового поведения на основе материалов официальной статистики.

Статистический метод, как правило, не подходит для анализа мотивации, установок, ценностей и т. д., но он отражает конечный результат трудового поведения и поэтому может успешно применяться для расчёта показателей его результативности. Данный подход упрощает и унифицирует набор индикаторов, способствуя географическому расширению исследования за счёт доступности информационной базы.

Результативность трудового поведения мы исследуем на примере экономически активного населения России на основе материалов официальной статистики.

В основе этого исследования, как и у ряда учёных (И.А. Кулькова [3, 4], Н.И. Шаталова [9] и др.), лежит разделение трудового поведения по сферам его проявления (табл. 2) :

-

1. Рынок труда. В расчёт индикатора трудового поведения работников на рынке труда включены: уровень безработицы; средняя продолжительность поиска работы безработными; удельный вес безработных,

-

2. Организация. Результативность трудового поведения людей на рабочих местах характеризуется такими показателями, как уровень занятости, производительность труда, количество часов, отработанных в неделю, в расчёте на одного занятого, удельный вес пострадавших при несчастных случаях и удельный вес работников, прошедших дополнительное профессиональное обучение.

ищущих работу 12 месяцев и более; структура безработных по способам поиска места работы. В ходе экспертной оценки им был присвоен весовой коэффициент равный 1.

Поиск дополнительной занятости обладает меньшим весом в данном индикаторе, но как фактор проявления гиперактивного трудового поведения включён в перечень характеризующих его показателей. Его меньший весовой коэффициент обусловлен необязательным индикатором функционирования рынка труда.

Таблица 2. Показатели, характеризующие трудовое поведение

|

№ п/п |

Показатель |

Единица измерения |

Весовой коэф-т |

|

Трудовое поведение на рынке труда |

|||

|

1. |

Уровень безработицы (по МОТ) |

% |

1,0 |

|

2. |

Средняя продолжительность поиска работы безработными |

Мес. |

1,0 |

|

3. |

Удельный вес безработных, ищущих работу 12 месяцев и более |

% |

1,0 |

|

4. |

Структура безработных по способам поиска работы |

% |

1,0 |

|

5. |

Ищут дополнительную занятость |

% от занятого населения |

0,5 |

|

Трудовое поведение в организации |

|||

|

1. |

Уровень занятости |

% |

1,0 |

|

2. |

Производительность труда |

Тыс. руб. на одного занятого |

1,0 |

|

3. |

Отработано в неделю в среднем на одного занятого |

Ч. |

1,0 |

|

4. |

Удельный вес пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом |

В % на 1000 работающих |

1,0 |

|

5. |

Удельный вес работников, прошедших дополнительное профессиональное обучение |

Обучено в % от общей численности работников |

1,0 |

|

6. |

Фактическое количество часов, отработанных на дополнительной работе, в среднем на одного занятого в год |

Ч. |

0,5 |

|

7. |

Удельный вес занятого населения, выезжающего на работу в другие субъекты РФ |

% от занятого населения |

0,5 |

|

Источник: составлено автором. |

|||

Выбор данных индикаторов обусловлен тем, что трудовое поведение проявляется посредством трудовой активности, которая в свою очередь охватывает:

-

• трудовую деятельность;

-

• характер трудовой активности;

-

• дисциплинированность участников трудового процесса [6, с. 39].

К дополнительным параметрам относятся индикаторы, позволяющие оценить масштабы дополнительной занятости и трудовой мобильности населения.

Для приведения разнородных показателей в сопоставимый вид с учетом их направленности (прямая/обратная) нами была применена стандартизация путём z-преобразования.

Отрицательные значения индекса сви- детельствуют о его расположении ниже среднего из всей выборки, положительные – о расположении выше:

a, — a xi = ~---- ,

T

где a i – значение переменной;

-

a – среднее значение переменной;

T — среднеквадратическое отклонение.

n

X ( a — a )2

T =

n

Данный метод индексации был выбран в связи с тем, что некоторые переменных имеют различный размах значений или их значения отличаются на порядки друг от друга, поэтому использование максимальных и минимальных величин в данной методике нецелесообразно.

Сводный индекс каждого из блоков представляет собой сумму всех наблюдаемых значений, деленных на их количество (среднее арифметическое). Интегральный индекс результативности трудового пове- дения определяется аналогичным образом и рассчитывается по следующей формуле:

PLB = LBM i + LBO i , i 2

где PLBi (Productivity of labor behavior) – интегральный индекс результативности трудового поведения населения;

LBM i (Produ ctivity of labor behavior on labor market) – сводный индекс результативности трудового поведения населения на рынке труда;

LBOi (Productivity of labor behavior in organization) – сводный индекс результативности трудового поведения населения в организации.

Поскольку индексы рассчитываются отдельно как для округов, так и для регионов Российской Федерации, их значения будут варьироваться в зависимости от того, какая территория лежит в основе исследования.

Результативность трудового поведения населения на рынке труда

В 2010 г. наибольшее значение индекса результативности трудового поведения на рынке труда можно было наблюдать в Уральском федеральном округе (0,625 ед.; табл. 3 ). Несмотря на достаточно высокий уровень безработицы на этой территории (8,0%), остальные показатели значительно ниже среднероссийских. Наименьшее значение индекса отмечается в СевероКавказском округе, а абсолютным аутсайдером является Чеченская Республика (-2,622 ед.).

Северо-Западный федеральный округ занимает пятую позицию среди округов. Дифференциация значений индекса в СЗФО колеблется от 0,050 ед. в Калининградской области до 0,567 ед. в Архангельской. Вологодская область в рейтинге регионов Северо-Запада занимает седьмую позицию (0,137 ед.).

Таблица 3. Сводные индексы результативности трудового поведения населения (2010 г.)

|

Территория |

LBM, ед. |

LBO, ед. |

|

Уральский федеральный округ |

0,625 |

0,551 |

|

Центральный федеральный округ |

0,410 |

0,434 |

|

Приволжский федеральный округ |

0,324 |

0,133 |

|

Южный федеральный округ |

0,291 |

-0,002 |

|

Северо-Западный федеральный округ |

0,232 |

0,031 |

|

г. Санкт-Петербург |

0,419 |

0,442 |

|

Ленинградская область |

0,118 |

0,340 |

|

Республика Коми |

0,425 |

0,001 |

|

Мурманская область |

0,416 |

-0,075 |

|

Новгородская область |

0,119 |

0,146 |

|

Архангельская область |

0,567 |

-0,305 |

|

Псковская область |

0,317 |

-0,075 |

|

Калининградская область |

0,050 |

-0,017 |

|

Вологодская область |

0,137 |

-0,209 |

|

Республика Карелия |

0,210 |

-0,539 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

-0,098 |

-0,114 |

|

Сибирский федеральный округ |

-0,001 |

-0,277 |

|

Северо-Кавказский федеральный округ |

-1,783 |

-0,755 |

|

Источник: составлено автором. |

В целом можно отметить, что большинство федеральных округов, за исключением Северо-Кавказского и Дальневосточного, относятся к территориям со средним и высоким уровнем результативности трудового поведения населения на рынке труда. В число лидеров по данному показателю входят Уральский и Центральный округа, а г. Москва является абсолютным лидером среди субъектов РФ по большинству параметров.

Результативность трудового поведения населения в организации

В 2010 г. максимальное и минимальное значения индекса результативности трудового поведения населения в организации продемонстрировали Уральский (0,551 ед.) и Северо-Кавказский (-0,755 ед.) федеральные округа. В первом случае это обусловлено высоким уровнем занятости, созданием работниками больших объёмов продукции в единицу времени, участием в получении дополнительного образования.

Во втором – общей трудовой пассивностью населения, обусловленной не только личностными факторами, но и условиями внешней среды.

Северо-Западный федеральный округ по данному показателю занимает четвёртую позицию. Интегральная характеристика составляет здесь 0,031 ед., что незначительно выше среднероссийского уровня. Абсолютное лидерство в СЗФО принадлежит г. Санкт-Петербургу (0,442 ед.) и Ленинградской области (0,340 ед.).

Вологодская область по результативности трудового поведения на рабочих местах относится к аутсайдерам округа и России в целом, демонстрируя значение индекса -0,209 ед. Негативное влияние на данный показатель оказали такие факторы, как низкий уровень производительности труда (489,2 тыс. руб.) и трудовой мобильности (0,6% занятого населения), высокая доля пострадавших на производстве (4,4% на 1000 работающих).

Заключительным этапом методики является расчёт интегральной характеристики результативности трудового поведения населения субъектов Российской Федерации на основе приведённых сводных индексов.

Интегральный индекс результативности трудового поведения населения

Лидирующие позиции в рейтинге федеральных округов занимают Уральский и Центральный: индекс результативности трудового поведения на данных территориях составляет соответственно 0,588 и 0,422 ед. (табл. 4) .

Дифференциацию результативности трудового поведения в Уральском федеральном округе можно охарактеризовать как высокую: максимальное значение индекса наблюдается в Тюменской (0,490 ед.), минимальное – в Курганской (-0,274 ед.) областях.

В Центральном федеральном округе наиболее высокую оценку результативности трудового поведения населения демонстрирует г. Москва (1,315 ед.), наиболее низкую – Тамбовская область (-0,333 ед.). В целом результаты анализа свидетельствуют о существовании большого разрыва между Московской областью и остальными субъектами округа. Ближайшей по иерархии территорией в округе является Тверская область, где значение интегрального показателя составляет 0,247 ед.

Интегральный показатель результативности трудового поведения в Приволжском федеральном округе равняется 0,229 ед. На территории отмечена умеренная дифференциация трудового поведения: значение индекса колеблется от 0,498 ед. (Самарская обл.) до -0,164 ед. (Ульяновская обл.).

Южный и Северо-Западный федеральные округа замыкают список субъектов с индексом выше среднероссийского уровня – 0,144 и 0,131 ед. соответственно. Лидерами по данному показателю в рассматриваемых округах являются Краснодарский край

(0,316 ед.) и г. Санкт-Петербург (0,430 ед.), а аутсайдерами – республики Калмыкия (-0,777 ед.) и Карелия (-0,165 ед.).

Индекс результативности трудового поведения в Вологодской области составил -0,036 ед., что незначительно ниже среднероссийского уровня. Среди основных факторов, оказывающих негативное влияние на интегральную характеристику, можно отметить:

-

• низкую активность населения в процессе трудоустройства;

-

• низкий уровень производительности труда;

-

• высокий травматизм на производстве;

-

• низкую трудовую мобильность.

Самый низкий уровень результативности трудового поведения населения наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе – только в одном из семи входящих в него субъектов (Ставропольский край) отмечен среднероссийский уровень (0,022 ед.). Остальные территории относятся к группе с низким уровнем, причем Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики входят в группу субъектов, имеющих критически низкий уровень результативности трудового поведения, и занимают последние места в рейтинге регионов РФ.

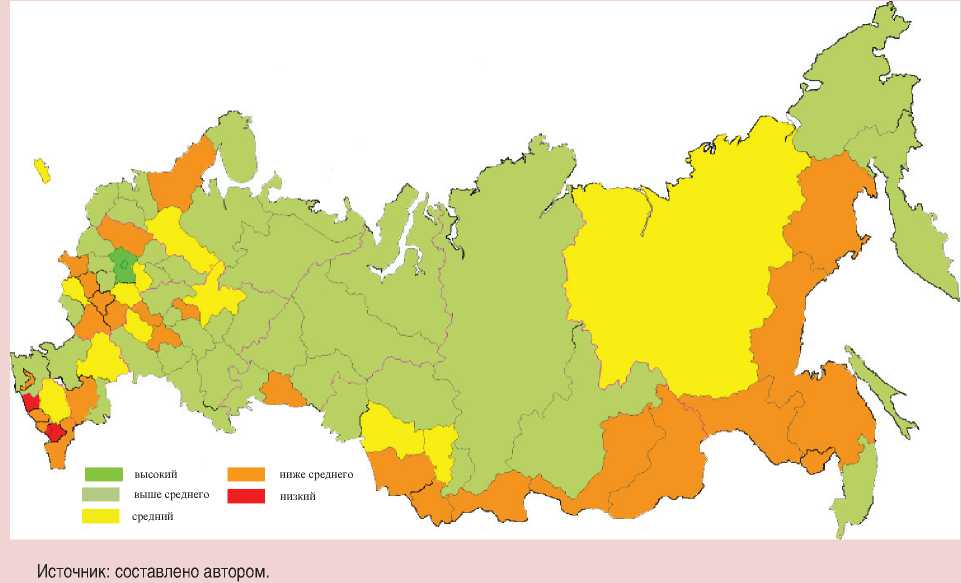

Анализ интегральной характеристики результативности трудового поведения населения регионов нашей страны позволил разделить все территории на несколько условных групп:

-

• низкий уровень – от -1,830 ед. до -1,201 ед.;

-

• ниже среднего уровня – от -1,200 ед. до -0,571 ед.;

-

• средний уровень – от -0,570 ед. до 0,059 ед.;

-

• выше среднего уровня – от 0,060 ед. до 0,689 ед.;

-

• высокий уровень – от 0,690 ед. до 1,319 ед. (рис. 2) .

Таблица 4. Интегральный индекс результативности трудового поведения населения РФ (2010 г.)

|

Территория |

PLB, ед. |

Территория |

PLB, ед. |

|

Уральский ФО |

0,588 |

Республика Адыгея |

-0,094 |

|

Тюменская область |

0,490 |

Республика Калмыкия |

-0,777 |

|

Челябинская область |

0,399 |

Северо-Западный ФО |

0,131 |

|

Свердловская область |

0,293 |

г. Санкт-Петербург |

0,430 |

|

Курганская область |

-0,274 |

Ленинградская область |

0,229 |

|

Центральный ФО |

0,422 |

Республика Коми |

0,213 |

|

г. Москва |

1,315 |

Мурманская область |

0,171 |

|

Московская область |

0,698 |

Новгородская область |

0,133 |

|

Тульская область |

0,247 |

Архангельская область |

0,131 |

|

Ярославская область |

0,232 |

Псковская область |

0,121 |

|

Калужская область |

0,218 |

Калининградская область |

0,017 |

|

Смоленская область |

0,171 |

Вологодская область |

-0,036 |

|

Ивановская область |

0,151 |

Республика Карелия |

-0,165 |

|

Белгородская область |

0,143 |

Дальневосточный ФО |

-0,106 |

|

Костромская область |

0,124 |

Чукотский автономный округ |

0,400 |

|

Владимирская область |

0,041 |

Сахалинская область |

0,362 |

|

Курская область |

0,029 |

Приморский край |

0,145 |

|

Рязанская область |

-0,022 |

Камчатский край |

0,139 |

|

Тверская область |

-0,092 |

Республика Саха (Якутия) |

0,052 |

|

Орловская область |

-0,129 |

Магаданская область |

-0,137 |

|

Брянская область |

-0,205 |

Еврейская автономная область |

-0,149 |

|

Липецкая область |

-0,217 |

Хабаровский край |

-0,166 |

|

Воронежская область |

-0,254 |

Амурская область |

-0,173 |

|

Тамбовская область |

-0,333 |

Сибирский ФО |

-0,139 |

|

Приволжский ФО |

0,229 |

Красноярский край |

0,462 |

|

Самарская область |

0,498 |

Томская область |

0,387 |

|

Нижегородская область |

0,421 |

Иркутская область |

0,203 |

|

Республика Татарстан |

0,387 |

Омская область |

0,188 |

|

Удмуртская Республика |

0,353 |

Республика Хакасия |

0,130 |

|

Чувашская Республика |

0,303 |

Новосибирская область |

0,045 |

|

Пермский край |

0,282 |

Кемеровская область |

-0,040 |

|

Саратовская область |

0,227 |

Республика Бурятия |

-0,323 |

|

Республика Башкортостан |

0,214 |

Забайкальский край |

-0,398 |

|

Оренбургская область |

0,082 |

Алтайский край |

-0,505 |

|

Пензенская область |

0,030 |

Республика Алтай |

-0,657 |

|

Кировская область |

-0,044 |

Республика Тыва |

-0,740 |

|

Республика Мордовия |

-0,085 |

Северо-Кавказский ФО |

-1,269 |

|

Республика Марий Эл |

-0,130 |

Ставропольский край |

0,022 |

|

Ульяновская область |

-0,164 |

Республика Северная Осетия-Алания |

-0,400 |

|

Южный ФО |

0,144 |

Республика Дагестан |

-0,551 |

|

Краснодарский край |

0,316 |

Кабардино-Балкарская Республика |

-0,719 |

|

Ростовская область |

0,205 |

Карачаево-Черкесская Республика |

-1,201 |

|

Астраханская область |

0,138 |

Республика Ингушетия |

-1,234 |

|

Волгоградская область |

0,042 |

Чеченская Республика |

-1,830 |

|

Источник: составлено автором. |

|||

По результатам анализа было определено, что к территориям с высоким уровнем результативности трудового поведения относятся субъекты Центрального федерального округа г. Москва и Московская область.

Уровень результативности трудового поведения выше среднего характерен для следующих округов (в скобках указан процент от общего количества субъектов в округе):

-

1. Уральский – 3 территории (75%);

-

2. Северо-Западный – 7 территорий (70%);

-

3. Приволжский – 9 территорий (64%);

-

4. Южный – 3 территории (50%);

-

5. Дальневосточный – 4 территории (44%);

-

6. Сибирский – 5 территорий (42%);

-

7. Центральный – 7 территорий (39%).

К группе со средним уровнем относятся субъекты всех округов, за исключением Уральского, в том числе и Вологодская область.

Ниже среднего уровень результативности трудового поведения характерен для таких округов, как:

-

1. Дальневосточный – 4 территории (44%);

-

2. Северо-Кавказский – 3 территории (43%);

-

3. Сибирский – 5 территорий (42%);

-

4. Центральный – 6 территорий (33%);

-

5. Южный – 2 территории (33%);

-

6. Уральский – 1 территория (25%);

-

7. Приволжский – 3 территории (21%);

-

8. Северо-Западный – 1 территория (10%).

Нижние позиции в рейтинге занимают регионы Северо-Кавказского федерального округа (республики Карачаево-Черкесская, Ингушетия и Чеченская).

Рисунок 2. Уровни результативности трудового поведения регионов (2010 г.)

Таким образом, на основе проведенного анализа установлено, что уровень результативности трудового поведения населения большинства регионов России характеризуется как средний и выше среднего. Значительная часть регионов с низким уровнем являются депрессивными, поэтому требуется незамедлительно принимать комплекс мер, направленных на активизацию поиска резервов и повышение эффективности формирования и использования трудового потенциала.

В целом оценка результативности трудового поведения населения позволила выявить большой разрыв между субъектами РФ (в том числе внутри одного федерального округа) по данному показателю, что свидетельствует о необходимости корректировки государственной политики в области занятости населения. В первую очередь это касается разработки региональных программ, в основе которых должна лежать дифференцированная система мероприятий по повышению эффективности функционирования рынка труда с учётом тенденций трудового поведения населения конкретной территории.