Оценка риска здоровью и социально-экономических потерь, ассоциированных с неинфекционными алиментарно-зависимыми заболеваниями

Автор: Ефимова Н.В., Богданова О.Г.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в гигиене

Статья в выпуске: 2 (46), 2024 года.

Бесплатный доступ

Объектом исследования явилась смертность среди населения Иркутской области. В связи с этим оценены социально-экономические потери и эпидемиологический риск, обусловленные неинфекционными алиментарно-зависимыми заболеваниями, в том числе болезнями системы кровообращения, среди взрослого трудоспособного населения Иркутской области. Исследование кросс-секционное, обсервационное. Проанализированы сведения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области о смертности, валовом региональном продукте, занятости населения за 2011-2020 гг. Социальный и экономический ущерб в результате преждевременной смертности населения Иркутской области рассчитан в соответствии с методическими рекомендациями по использованию показателя «Потерянные годы потенциальной жизни» для обоснования приоритетных проблем здоровья населения России на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Анализ был выполнен с использованием программного обеспечения Statistica 6.0. Проведенная оценка показала, что за период 2011-2020 гг. в среднем удельный вес смертности от неинфекционных алиментарно-зависимых заболеваний в Иркутской области составлял 13,85 % (13,64; 14,07) от всей смертности населения. Социальные потери ежегодно в среднем составляли 154 827,00 (153 098,56; 156 555,44) не дожитых человеко-лет до конца трудоспособного возраста. Сопутствующие вероятные экономические потери в совокупности за указанный период составили от 9560,58 до 15 934,29 млн руб. Получены приемлемые модели прогноза (R2 > 0,5) об увеличении экономического ущерба от смертности, обусловленной неинфекционными алиментарно-зависимыми заболеваниями, среди обоих полов и мужчин Иркутской области. Полученные в данном исследовании результаты показывают значимость социально-экономического ущерба от неинфекционных алиментарно-зависимых заболеваний, а также свидетельствуют о распространенности неоптимального питания среди населения Прибайкалья.

Алиментарно-зависимые заболевания, болезни системы кровообращения, население, питание, потерянные годы потенциальной жизни, социально-экономический ущерб, эпидемиологический риск, иркутская область

Короткий адрес: https://sciup.org/142241693

IDR: 142241693 | УДК: 613.21: | DOI: 10.21668/health.risk/2024.2.07

Текст научной статьи Оценка риска здоровью и социально-экономических потерь, ассоциированных с неинфекционными алиментарно-зависимыми заболеваниями

Социальные детерминирующие факторы [1, 2], такие как неблагоприятное влияние глобализации, быстрая незапланированная урбанизация, малоподвижный образ жизни, экономика и социальное положение, ведут к развитию распространения факторов риска неинфекционных алиментарно-зависимых заболеваний (НАЗЗ) среди населения [3–5]. Последствия вызывают тревогу в общественном здравоохранении и демографии в связи с увеличением распространенности НАЗЗ, включающих болезни системы кровообращения, онкопатологии, сахарный диабет

(тип II) и др. [6–9]. Бремя этих заболеваний чрезвычайно велико среди населения различных стран [10–14], регионов Российской Федерации [15–20], в том числе в Иркутской области (ИО) [21–23].

По данным, опубликованным в журнале Lancet, неинфекционные заболевания (НИЗ) являются причиной 73 % всех случаев глобальной смертности [9, 24]. В сложившихся условиях является весьма актуальным проведение оценки социального и экономического ущерба (СЭУ) в результате преждевременной смертности трудоспособного

Ефимова Наталья Васильевна – доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории эколого-гигиенических исследований (e-mail: ; тел.: 8 (395) 558-69-10; ORCID: .

Богданова Ольга Георгиевна – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории экологогигиенических исследований (e-mail: ; тел.: 8 (395) 558-69-10; ORCID: .

населения от НАЗЗ [1, 2, 6]. Проведенный анализ научной литературы показал, что ранее подобные исследования в ИО углубленно не проводились.

Цель исследования – оценить социальноэкономические потери и эпидемиологический риск, обусловленные неинфекционными алиментарнозависимыми заболеваниями, в том числе болезнями системы кровообращения, среди взрослого трудоспособного населения Иркутской области.

Материалы и методы. Дизайн исследования – кросс-секционное, обсервационное. Нами проведен анализ уровней, динамики, структуры, а также сравнительной оценки смертности населения Иркутской области по причине НАЗЗ за 2011–2020 гг. по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области. К нозологическим группам болезней, которые были причислены к НАЗЗ, относили только неинфекционные заболевания, где одним из ведущих факторов являлось нарушение принципов оптимального питания: смертность по причине анемий, связанных с питанием (D50–D53), болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E05–E16, E43–E85), болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением (I10–I15), инфаркта миокарда (I21–I22), атеросклеротической болезни сердца (I25–I25.1), цереброваскулярных болезней (I60–69), атеросклероза (I70), болезней органов пищеварения (K00–K29.1, K29.3– K67, K71–K85.1, K85.3–K85.9, K86.1–K93), болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (M05–14, M15–M19, М60–63, M80–M94).

Показатель «потерянные годы потенциальной жизни» (ПГПЖ, PYLL) рассчитан в соответствии с методическими рекомендациями по использованию показателя «Потерянные годы потенциальной жиз-ни»1. На первом этапе по формуле (1) произвели расчеты недожитых лет для каждой возрастной когорты:

a i = T – x i , (1)

где a i – недожитые годы в возрастном интервале ( i );

T – верхний предельный возраст, до которого рассчитывается трудоспособный период;

x i – середина соответствующего возвратного интервала ( i ).

ПГПЖ рассчитывали как сумму произведений числа умерших на недожитые годы в каждой возрастной когорте:

PYLL = ∑i · D i · a i , (2)

где PYLL = ПГПЖ;

Di – число умерших в возрастном интервале ( i );

a – недожитые годы в возрастном интервале ( i ).

Значения ПГПЖ, которые были рассчитаны для отдельной половозрастной группы, суммировали, что составило общую потерю жизненного потенциала для конкретной когорты населения. Эту сумму не дожитых человеко-лет до конца трудоспособного возраста конкретного поколения условно принято понимать как социальный ущерб.

На втором этапе по формуле (3) рассчитан относительный показатель – коэффициент ПГПЖ (PYLL):

RatePYLL

PYLL - 100 000, P u

где Rate PYLL – коэффициент ПГПЖ на 100 000 человек; Pu – численность изучаемого населения в возрасте от одного года до T , т.е. до окончания трудового возраста (до 60 лет у мужчин, до 55 лет у женщин).

Для минимизации влияния возрастного состава проведена стандартизация показателя ПГПЖ прямым методом, где за стандартную популяцию приняты данные Всероссийской переписи населения 2010 г.

На заключительном этапе по формуле (4) произведены расчеты экономического ущерба (ЭУ) в результате преждевременной смертности, основанные на измерении валового регионального продукта, который создали бы в будущем эти лица за предстоящий трудоспособный период [6, 25]. ЭУ социуму от преждевременной смертности составит:

ЭУ = PYLL ∑ · ВРП тр , (4)

где ЭУ – экономический ущерб;

PYLL ∑ – сумма не дожитых до конца трудоспособного возраста человеко-лет;

ВРП тр – объем валового регионального продукта на одного занятого в общественном производстве в соответствующем году.

Анализ социально-экономических потерь вследствие влияния на смертность НАЗЗ остается весьма проблематичным в связи с полиэтиологично-стью большинства нозологий и другими факторами, возникающими при проведении экономических оценок [6, 25, 26]. Для определения ущерба, обусловленного смертностью от НАЗЗ, полученные данные от всех причин смертности умножили на долю умерших в трудоспособном возрасте от НАЗЗ, обусловленных недостаточным или избыточным по сравнению с физиологическими потребностями поступлением в организм пищевых веществ согласно методическим рекомендациям2.

Среди причин смерти населения максимальный удельный вес имеют болезни системы кровообращения (I00–I99) (БСК) [6, 27]. Доля алиментарнозависимых случаев БСК определена с помощью оценки эпидемиологического риска. На выборочных группах населения были рассчитаны показатели относительного риска (RR) с 95-процентным доверительным интервалом (CI), стандартное отклонение (STD), этиологическая доля (EF), частота события в экспонированной группе (EER), частота события в контрольной группе (CER). Для углубленного обследования случайным методом были отобраны лица из числа работников предприятий различных видов экономической деятельности, проходивших профилактический осмотр в 2021–2022 гг. в возрасте от 40 до 65 лет. В группу мужчин вошли 177 человек, в группу женщин – 93 человека. Нутритивный статус обследованных определен по индексу массы тела (ИМТ), энергетической и пластической ценности рациона, оцененной частотным методом по результатам анкетирования с применением автоматизированной программы «Анализ состояния питания человека» [28]. В качестве критериев включения в подгруппы с нарушением принципов здорового питания вошли лица со следующими признаками: избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25) и превышение энергетической ценности потребляемого рациона над верхней границей необходимой энергетической ценности, рассчитанной исходя из уровня физической активности. Диагноз БСК был поставлен кардиологом с проведением необходимого клиникофизикального, инструментального и лабораторного обследования в клинике ФГБНУ ВСИМЭИ3. Обследование проведено с информированного согласия пациентов и было одобрено решением этического комитета института.

Статистический анализ проводился с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0 и стандартных программных продуктов, сопряженных с приложениями Microsoft Office (минимальные и максимальные величины, средние арифметические и их средние ошибки ( M (доверительный интервал)). Для прогнозирования динамики показателей использовали регрессионный анализ. Для оценки данных принимался критический уровень значимости p < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Показатель смертности от НАЗЗ среди взрослого трудоспособного населения ИО составил в 2020 г. 93,86, темп убыли к 2011 г. – 25,55 %. Динамика снижения в 1,57 раза отмечалась в период с 2011 до 2019 г. с 117,83 до 75,06 сл./100 тыс. соответственно, увеличившись в 1,25 раза в 2020 г.

В структуре умерших от всех причин среди населения трудоспособного возраста удельный вес умерших от НАЗЗ в ИО в среднем за период 2011–2020 гг. составил 13,85 % (13,64; 14,07), в мужской популяции – 13,58 % (13,43; 14,07), в женской – 14,75 % (14,25; 15,24) (табл. 1).

Таблица 1

Доли лиц, умерших от неинфекционных алиментарно-зависимых заболеваний в общей структуре смертности населения взрослого трудоспособного возраста в Иркутской области за 2011–2020 гг.

|

Показатель |

Оба пола |

Мужчины |

Женщины |

|

М 2011–2020 (ДИ) |

13,85 (13,64; 14,07) |

13,58 (13,43; 13,73) |

14,75 (14,25; 15,24) |

|

Темп прироста, убыли к 2020 г., % |

-7,94 |

-0,36 |

-33,86 |

|

Городская местность |

|||

|

М 2011–2020 (ДИ) |

13,47 (13,29; 13,65) |

13,23 (13,06; 13,40) |

14,25 (13,81; 14,70) |

|

Темп прироста, убыли к 2020 г., % |

-4,42 |

4,47 |

-34,92 |

|

Сельская местность |

|||

|

М 2011–2020 (ДИ) |

14,31 (14,01; 14,62) |

13,98 (13,75; 14,21) |

15,43 (14,82; 16,03) |

|

Темп прироста, убыли к 2020 г., % |

-12,48 |

-6,22 |

-34,04 |

|

р (между местностями) |

0,158 |

0,124 |

0,345 |

|

р (между мужчинами и женщинами) |

0,178 |

||

|

р (между мужчинами и женщинами в городской местности) |

0,202 |

||

|

р (между мужчинами и женщинами в сельской местности) |

0,181 |

||

П р и м е ч а н и е: статистическая значимость различий по t -критерию Стьюдента при р < 0,05.

Сравнительный анализ в зависимости от места проживания и гендерного признака показал, что статистически значимых различий между городской и сельской местностью, а также между мужской и женской популяциями нет ( р > 0,05).

Динамика доли умерших от НАЗЗ среди трудоспособного населения имела тенденцию к снижению к 2020 г., по сравнению с 2011 г., темп убыли среди обоих полов составил -7,94 % и варьировался от -12,48 % в сельской местности до -4,42 % в городской местности, среди женщин – -33,86 % (от -34,92 % в городской местности до -34,04 % в сельской), среди мужчин – -0,36 %, в том числе у мужчин в сельской местности – -6,22 %. Исключение отмечалось среди мужчин, проживающих в городских населенных пунктах, где темп прироста доли умерших от НАЗЗ составил 4,47 %.

В связи с тем, что, по данным [6, 8], наибольшую долю в структуре НАЗЗ занимают БСК, нами рассмотрены показатели смертности от данной нозологии. За период 2011–2020 гг. удельный вес умерших от БСК в трудоспособном возрасте в структуре смертности от НАЗЗ в среднем составил 53,59 % (49,05; 58,12), в том числе в мужской популяции – 57,55 % (52,82; 62,27), в женской – 41,35 % (37,94; 44,76). При этом минимальный удельный вес среди обоих полов наблюдался в 2015 г. – 43,62 %, максимальный – в 2019 г. – 63,02 %, аналогичная тенденция отмечалась в мужской популяции в 2015 г. – 46,67 %, в 2019 г. – 67,65 %. В женской популяции пики минимального и максимального удельного веса БСК в структуре смертности от НАЗЗ были смещены во времени по сравнению с мужской популяцией: в 2014 г. – 32,57 %, в 2017 г. – 50,77 % соответственно.

Удельный вес умерших от БСК в трудоспособном возрасте от всех причин смертности в трудоспособном возрасте в среднем за 2011–2020 гг. составил 7,36 % (7,25; 7,47), в том числе в мужской популяции – 7,78 % (7,62; 7,94), в женской – 6,0 % (5,87; 6,13). Темп прироста к 2020 г. составил среди обоих полов 7,38 %, среди мужчин – 16,19 %. Среди женщин отмечается снижение, темп убыли составил -36,63 %.

За анализируемый 10-летний период минимальные доли умерших от БСК среди обоих полов наблюдались в 2014 г. – 6,44 %, максимальные – в 2018 г. – 8,93 %; среди мужчин – 6,74 % в 2014 г. и 8,93 % в 2018 г.; среди женщин – 4,98 % в 2019 г. и 7,21 % в 2011 г. В динамике по периодам доля умерших мужчин от БСК в 2018–2020 гг. превышала в 1,16 раза аналогичный показатель 2011–2013 гг. и составила 8,52 (8,25; 8,78) и 7,34 (7,03; 7,66) соответственно (р = 0,033). В женской популяции отмечалась противоположная ситуация: доля умерших женщин в 2018–2020 гг. была меньше в 1,26 раза аналогичного показателя 2011–2013 гг. – 5,29 (5,08; 5,49) и 6,68 (6,37; 6,99) соответственно (р = 0,013) и в 1,14 раза – показателя 2014–2017 гг. – 6,03 (5,83; 6,23) (р = 0,048). Остальные показатели стабилизи- ровались и не имели статистической значимости (р > 0,05).

Из представленных в табл. 2 данных за период 2011–2020 гг. прослеживается превалирование ПГПЖ (PYLL) от всех причин смертности среди мужской популяции трудоспособного возраста, которые в 3,70 раза превышают аналогичный показатель в женской популяции.

В динамике ПГПЖ за период 2011–2020 гг. имели тенденцию к снижению на рассматриваемой территории, темп убыли составил от -50,75 % среди мужчин до -35,11 % среди женщин. Максимальный показатель ПГПЖ зарегистрирован в 2011 г., который составил 187 808 человеко-лет. Темп убыли доли ПГПЖ в женской популяции меньше, по сравнению с таковым в мужской, в 1,45 раза.

Анализ стандартизованных показателей ПГПЖ показал, что потери лет жизни среди населения ИО в среднем за период 2011–2020 гг. в 1,89 раза выше, по сравнению с аналогичным показателем по Российской Федерации, используемым в качестве стандарта (данные Всероссийской переписи населения 2010 г.), в том числе среди мужской популяции – в 1,68 раза, женской – в 0,38 раза. При этом темп убыли ПГПЖ к 2020 г., по сравнению с 2011 г., составил -12,93 %, в том числе у мужчин – -16,89 %, женщин – -4,90 %.

Как следует из данных табл. 3, в среднем ЭУ в совокупности от всех причин смертности за период 2011–2020 гг. составил 82 168,77 (78 696,64; 85 640,89) млн руб., в мужской популяции – 66 251,43 (63 510,91; 68 991,96) млн руб., в женской – 15 917,33 (15 180,33; 16 654,33) млн руб. При сравнении средних показателей ЭУ от всех причин смертности по периодам 2011–2013, 2014–2017 и 2018–2020 гг. отмечалось последовательное увеличение данного показателя ( р < 0,05).

Результаты проведенного анкетирования в выборочной группе обследованных позволили выявить частоту нарушений принципов здорового питания, которая у мужчин составила 93,39 % и у женщин – 83,57 %. Отмечено преобладание в рационе липидного компонента у мужчин и углеводного компонента у женщин. ИМТ превышал 25,0 кг/м2 у 78,56 % мужчин и 74,19 % женщин. Среди обследованных мужчин распространенность БСК составила 29,30 %, причем у лиц с избыточной массой тела и ожирением (ИМТиО) данный показатель составил 32,0 %, у лиц с нормальной массой тела (НМТ) показатель был в 1,65 раза ниже – 19,39 %.

Относительный риск ( RR ) БСК у мужчин составил 1,977 (1,279; 3,056), EF = 49,4 % (табл. 4). Среди обследованных женщин распространенность БСК составила 47,83 %, причем у лиц с ИМТиО данный показатель составил 63,24 %, у женщин с НМТ – в 3,79 раза ниже – 16,67 %. Относительный риск ( RR ) БСК составил 3,692 (1,479; 9,219), EF = 72,9 %. Таким образом, частота выявления риска нарушений нутритивного статуса у мужчин с БСК составила 33,2 %, у женщин с БСК – 61,5 %.

Таблица 2

Социальный ущерб от всех причин смертности в Иркутской области

|

Год |

Потерянные годы потенциальной жизни населения трудоспособного возраста, абсолютное число |

||

|

оба пола |

мужчины |

женщины |

|

|

2011 |

187808 |

149478 |

38330 |

|

2012 |

182394 |

145306 |

37088 |

|

2013 |

178035 |

140903 |

37132 |

|

2014 |

176879 |

140070 |

36809 |

|

2015 |

168305 |

131582 |

36723 |

|

2016 |

147948 |

115795 |

32153 |

|

2017 |

129933 |

101526 |

28407 |

|

2018 |

127867 |

100771 |

27096 |

|

2019 |

121579 |

94061 |

27518 |

|

2020 |

127522 |

99153 |

28369 |

|

М 2011–2020 (ДИ) |

154827,00 (153098,56; 156555,44) |

121864,50 (120438,99; 123290,01) |

32962,50 (32655,50; 33269,50) |

|

Темп прироста, убыли к 2020 г., % |

-47,27 |

-50,75 |

-35,11 |

Таблица 3

Экономический ущерб от смертности, обусловленной болезнями системы кровообращения среди населения Иркутской области в трудоспособном возрасте за 2011–2020 гг., млн руб.

|

Год |

Экономический ущерб от всех причин смертности |

Доля умерших от БСК, % |

Экономический ущерб от БСК |

||||||

|

оба пола |

мужчины |

женщины |

оба пола |

мужчины |

женщины |

оба пола |

мужчины |

женщины |

|

|

М 2011–2013 (ДИ) |

59766,19 (55758,04; 63774,35) |

48600,06 (45255,44; 51944,67) |

11166,14 (10501,92; 11830,35) |

7,19 (6,98; 7,40) |

7,34 (7,03; 7,66) |

6,68 (6,37; 6,99) |

4328,48 (3905,73; 4751,24) |

3585,25 (3181,25; 3989,26) |

743,23 (718,79; 767,67) |

|

М 2014–2017 (ДИ) |

84135,37 (82629,72; 85641,02) |

67793,23 (66680,54; 68905,92) |

16342,14 (15924,81; 16759,46) |

7,20 (6,81; 7,58) |

7,55 (7,10; 8,01) |

6,03 (5,83; 6,23) |

6114,46 (5718,18; 6510,74) |

5126,71 (4773,36; 5480,06) |

987,75 (930,70; 1044,80) |

|

М 2018–2020 (ДИ) |

101949,20 (99599,37; 104299,03) |

81847,08 (79900,58; 83793,57) |

20102,12 (19444,09; 20760,15) |

7,75 (7,48; 8,01) |

8,52 (8,25; 8,78) |

5,29 (5,08; 5,49) |

8032,69 (7700,86; 8364,52) |

6971,69 (6667,19; 7276,20) |

1061,00 (1030,65; 1091,35) |

|

М 2011–2020 (ДИ) |

82168,77 (78696,64; 85640,89) |

66251,43 (63510,91; 68991,96) |

15917,33 (15180,33; 16654,33) |

7,36 (7,25 7,47) |

7,78 (7,62 7,94) |

6,00 (5,87 6,13) |

6154,14 (5834,68; 6473,59) |

5217,77 (4925,47; 5510,07) |

936,37 (905,94; 966,79) |

|

Темп прироста к 2020 г. от уровня 2011 г., % |

47,78 |

47,15 |

50,36 |

7,38 |

16,19 |

-36,63 |

52,59 |

55,71 |

32,18 |

|

р * |

0,001 |

0,001 |

0,000 |

0,134 |

0,033 |

0,013 |

0,001 |

0,002 |

0,001 |

|

р ** |

0,001 |

0,001 |

0,003 |

0,324 |

0,162 |

0,048 |

0,016 |

0,012 |

0,358 |

|

р *** |

0,001 |

0,001 |

0,001 |

0,991 |

0,741 |

0,108 |

0,026 |

0,032 |

0,019 |

П р и м е ч а н и е: р * – сравнение между М 2011–2013 и М 2018–2020 в ИО; р ** – сравнение между М 2014–2017 и М 2018–2020 в ИО; р *** – сравнение между М 2011–2013 и М 2014–2017 в ИО.

Таблица 4

Характеристика относительного риска болезней системы кровообращения у лиц с избыточной массой тела

|

Показатель |

Мужчины |

Женщины |

|

Относительный риск ( RR ( CI )) |

1,977 (1,279; 3,056) |

3,692 (1,479; 9,219) |

|

Этиологическая доля ( EF ) |

49,4 |

72,9 |

|

Стандартное отклонение ( STD ) |

0,222 |

0,467 |

|

Частота события в экспонированной группе ( EER ) |

0,332 |

0,615 |

|

Частота события в контрольной группе ( CER ) |

0,168 |

0,167 |

Ежегодный ущерб от смертности, обусловленной в целом НАЗЗ, в среднем за период 2011–2020 гг. составил 11 259,88 (10 829,13; 11 690,64) млн руб., в том числе среди мужской популяции – 8979,32

(8612,71; 9345,93) млн руб., женской – 2280,56 (2204,17; 2356,95) млн руб. При этом ежегодные потери от смертности, обусловленной БСК (I10–I15, I21–I22, I60–69, I70), за анализируемый период со- ставил 6154,14 (5834,68; 6473,59) млн руб., в том числе в мужской популяции – 5217,77 (4925,47; 5510,07) млн руб., в женской – 936,37 (905,94; 966,79) млн руб. (см. табл. 3).

При сопоставлении периодов наименьший экономический ущерб от БСК среди обоих полов отмечается в период 2011–2013 гг. – 4328,48 (3905,73; 4751,24) млн руб., что меньше в 1,86 раза по сравнению с периодом 2018–2020 гг. – 8032,69 (7700,86; 8364,52) млн руб. ( р = 0,001) и в 1,41 раза – по сравнению с периодом 2014–2017 гг. – 6114,46 (5718,18; 6510,74) млн руб. ( р = 0,026). В период 2018–2020 гг. отмечался наибольший ЭУ от БСК и был больше в 1,31 раза, по сравнению с периодом 2014–2017 гг. ( р = 0,016).

Аналогичные тенденции отмечаются и в мужской популяции, где ЭУ от БСК в 2011–2013 гг. составил 3585,25 (3181,25; 3989,26), что меньше в 1,94 раза аналогичного показателя в 2018–2020 гг. – 6971,69 (6667,19; 7276,20) млн руб. ( р = 0,002) и в 1,43 раза показателя в 2014–2017 гг. – 5126,71 (4773,36; 5480,06) млн руб. ( р = 0,032). Также в период 2018–2020 гг. отмечался наибольший ЭУ от БСК в мужской популяции и был больше в 1,36 раза, по сравнению с периодом 2014–2017 гг. ( р = 0,012).

В женской популяции в 2011–2013 гг. отмечен наименьший ЭУ от БСК, который составил 743,23 (718,79; 767,67), что больше в 1,43 раза, по сравнению с периодом 2018–2020 гг. – 1061,00 (1030,65; 1091,35) ( р = 0,001), и в 1,33 раза, по сравнению с периодом 2014–2017 гг., – 987,75 (930,70; 1044,80) ( р = 0,019). При сопоставлении показателей 2014–2017 и 2018–2020 гг. ЭУ от БСК среди женщин не имел статистически значимых различий ( р > 0,05).

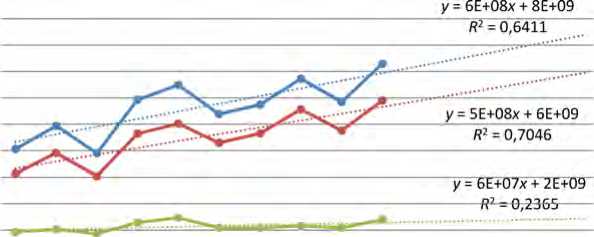

Прогнозирование по регрессионным моделям показало увеличение экономического ущерба от смертности, обусловленной НАЗЗ в трудоспособном возрасте, среди обоих полов (y = 6E+08 x + 8E+09; R2 = 0,6411) и в мужской популяции (y = 5E+08 x + 6E+09; R2 = 0,7046) к 2025 г. (рисунок). Вероятно, это связано с более низкими темпами снижения доли смертности от НАЗЗ к 2020 г. (-7,94 % среди обоих полов, -0,36 % среди мужчин) и доли занятых в общественном производстве из трудоспособных (-10,42 % среди мужчин). В женской популяции модели прогноза не имели признаков достоверности (R2 < 0,5). К 2025 г., согласно полученным моделям прогноза, ожидается прирост ЭУ среди обоих полов на 17,94 % к уровню 2020 г. – до 16 781,2 млн руб., в том числе среди мужчин – на 15,02 % (до 13 905,9 млн руб.), среди женщин – 2,74 % (до 2875,3 млн руб.).

Наиболее низкие значения ЭУ от НАЗЗ отмечались в 2011–2013 гг., однако сложившаяся ситуация в ИО не может рассматриваться как благоприятная, так как в данный период отмечались наиболее низкие значения объема валового регионального продукта. При этом доля смертности от НАЗЗ, ПГПЖ и доля занятого населения трудоспособного возраста были наиболее высокими. В период 2018–2020 гг. отмечалось увеличение ЭУ от смертности, обусловленной НАЗЗ. Данный показатель имел наиболее высокие значения, несмотря на снижение количества потерянных лет потенциальной жизни. Сформировавшаяся ситуация обусловлена снижением численности населения трудоспособного возраста и долей занятого населения в общественном производстве из числа трудоспособных.

По мнению авторов [6–8, 29], вклад питания в развитие болезней сердечно-сосудистой системы, диабета, остеопороза, ожирения, некоторых форм рака составляет от 30 до 50 %. Отметим, что, по данным нашего исследования, этиологическая доля развития БСК, обусловленная нарушениями принципов здорового питания, выше у женщин, чем у мужчин (72,9 против 49,4 %). Данный факт может быть связан с большим значением для мужчин таких факторов риска, как курение и производственные факторы, приводящих к эндотелиальной дисфункции, зависимость ангиотензин-рениновой системы

18 000 000 000,00

16 000 000 000,00

14 000 000 000,00

12 000 000 000,00

10 000 000 000,00

8 000 000 000,00

6 000 000 000,00

4 000 000 000,00

2 000 000 000,00

2011 2012 20В 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0,00

- ♦ —Обапола - ♦■ Мужчины Женщины

■ Линейная (Оба пола) ........Линейная (Мужчины) Линейная (Женщины)

Рис. Экономический ущерб от смертности, обусловленной алиментарно-зависимыми заболеваниями в трудоспособном возрасте в Иркутской области, руб.

от уровня тестостерона [30]. В связи с чем вероятный ЭУ от НАЗЗ, обусловленный неоптимальным питанием, суммарно за период 2011–2020 гг. составит среди обоих полов от 33 779,65 до 56 299,42 млн руб., в мужской популяции – от 26 937,97 до 44 896,61 млн руб., в женской – от 6841,68 до 11 402,81 млн руб. с учетом занятости анализируемой когорты населения. В структуре ЭУ от НАЗЗ доля БСК составляет 54,66 % среди обоих полов, в мужской популяции – 58,11 %, в женской – 41,06 %. В связи с этим нами произведен расчет ЭУ по данной нозологии с учетом эпидемиологического риска влияния неоптимального питания и исходя из данных выборочной когорты населения с установленным диагнозом БСК, который ежегодно в период 2011–2020 гг. составил 2308,17 млн руб., в том числе в мужской популяции – 1732,30 млн руб., в женской – 575,87 млн руб.

В целом результаты исследования сопоставимы с мнениями отечественных [6–8] и зарубежных [4, 5, 11] ученых о том, что глобальный всплеск НАЗЗ отрицательно влияет на общее состояние общественного здоровья, системы здравоохранения и экономику. По данным О.М. Драпкиной с соавт. (2021), ЭУ, обусловленный затратами на госпитализацию и лечение пациентов с хронической сердечной недостаточностью, составил 81,86 млрд руб., родственный уход – 72,4 млрд руб. ежегодно. Полученные нами результаты дополняют сведения о существенном бремени НАЗЗ и распространенности неоптимального питания среди населения Прибайкалья, так как аналогичная оценка проведена в Республике Бурятия [31]. Для решения этих проблем потребуется система мероприятий, включающих снижение влияния ключевых алиментарно-обус- ловленных факторов риска, усиление выявления НАЗЗ на ранних стадиях и образовательные мероприятия, ориентированные на взрослое и детское население для повышения их информированности в области здорового питания.

Ограничения исследования связаны с общими проблемами, характерными для анализа статических данных. При изучении смертности за 2020 г. не учитывались диагнозы, обусловленные воздействием новой коронавирусной инфекции. При расчете ЭУ использовались средние уровни ВРП региона.

Выводы. Обследование взрослого трудоспособного населения ИО свидетельствует о высокой распространенности нарушений принципов здорового питания, НАЗЗ, в том числе БСК. Доля умерших от БСК в трудоспособном возрасте в структуре смертности от НАЗЗ в среднем за 2011–2020 гг. составила 53,59 % (49,05; 58,12), в том числе в мужской популяции – 57,55 % (52,82; 62,27), в женской – 41,35 % (37,94; 44,76). Выявлено повышение относительного риска БСК в группах лиц с преобладанием в рационе липидного компонента ( RR = 1,997 у мужчин, RR = 3,692 у женщин), этиологическая доля составила 49,4 и 72,9 % соответственно. Указанное обусловило социально-экономические потери, связанные с количеством недожитых человеко-лет за период 2011–2020 гг. – 68 945, в том числе в мужской популяции – 56 252, в женской – 12 693, и экономическим ущербом 61 541,35 млн руб., ассоциированным со смертностью от БСК.

Финансирование. Исследование выполнено в рамках бюджетной НИР.

Список литературы Оценка риска здоровью и социально-экономических потерь, ассоциированных с неинфекционными алиментарно-зависимыми заболеваниями

- Зайцева Н.В., Клейн С.В., Глухих М.В. Определение приоритетных социально-гигиенических детерминант ожидаемой продолжительности жизни населения Российской Федерации // Здравоохранение Российской Федерации. -2022. - Т. 66, № 6. - С. 435-443. DOI: 10.47470/0044-197X-2022-66-6-435-443

- Щепин В.О., Шишкин Е.В. Основы расчета экономических потерь в результате смертности трудоспособного населения // Здравоохранение Российской Федерации. - 2018. - Т. 62, № 6. - С. 284-288. DOI: 10.18821/0044-197X-2018-62-6-284-288

- Нутриом как направление «главного удара»: определение физиологических потребностей в макро- и микро-нутриентах, минорных биологически активных веществах пищи / В.А. Тутельян, Д.Б. Никитюк, А.К. Батурин, А.В. Васильев, М.М.Г. Гаппаров, Н.В. Жилинская, В.М. Жминченко, А.О. Камбаров [и др.] // Вопросы питания. - 2020. - Т. 89, № 4. - С. 24-34. DOI: 10.24411/0042-8833-2020-10039

- Towards unified and impactful policies to reduce ultra-processed food consumption and promote healthier eating / B.M. Popkin, S. Barquera, C. Corvalan, K.J. Hofman, C. Monteiro, S.W. Ng, E.C. Swart, L. Smith Taillie // Lancet Diabetes Endocrinol. - 2021. - Vol. 9, № 7. - Р. 462-470. DOI: 10.1016/S2213-8587(21)00078-4

- Socio-economic difference in purchases of ultra-processed foods in Australia: an analysis of a nationally representative household grocery purchasing panel / D.H. Coyle, L. Huang, M. Shahid, A. Gaines, G.L. Di Tanna, J.C.Y. Louie, X. Pan, M. Marklund [et al.] // Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act. - 2022. - Vol. 19, № 1. - Р. 148. DOI: 10.1186/s12966-022-01389-8

- Социально-экономический ущерб, обусловленный хронической сердечной недостаточностью, в Российской Федерации / О.М. Драпкина, С.А. Бойцов, В.В. Омельяновский, А.В. Концевая, М.М. Лукьянов, В.И. Игнатьева, Е.В. Деркач // Российский кардиологический журнал. - 2021. - Т. 26, № 6. - С. 4490. DOI: 10.15829/1560-4071-2021-4490

- Ассоциации привычек питания и употребления алкоголя с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом во взрослой популяции. Результаты эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ / Н.С. Карамнова, А.И. Рыто-ва, О.Б. Швабская, Ю.К. Макарова, С.А. Максимов, Ю.А. Баланова, С.Е. Евстифеева, А.Э. Имаева [и др.] // Кардиоваску-лярная терапия и профилактика. - 2021. - Т. 20, № 5. - С. 2982. DOI: 10.15829/1728-8800-2021-2982

- Первичная и повторная диспансеризация определенных групп взрослого населения: динамика алиментарно-зависимых факторов риска хронических неинфекционных заболеваний / Р.А. Еганян, А.М. Калинина, О.В. Измайлова, Д.В. Кушунина, А.С. Бунова // Профилактическая медицина. - 2019. - Т. 22, № 4. - С. 14-21. DOI: 10.17116/profmed20192204114

- GBD 2015 Mortality and Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015 // Lancet. - 2016. - Vol. 388, № 10053. - P. 1459-1544. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)31012-1

- Current situation and progress toward the 2030 health-related Sustainable Development Goals in China: A systematic analysis / S. Chen, L. Guo, Z. Wang, W. Mao, Y. Ge, X. Ying, J. Fang, Q. Long [et al.] // PLoS Med. - 2019. - Vol. 16, № 11. -P. e1002975. DOI: 10.1371/journal.pmed.1002975

- Rate of Nutrition-Related Chronic Diseases Among a Multi-Ethnic Group of Uninsured Adults / S. Ajabshir, S. Stumbar, I. Lachica, K. Gates, Z. Qureshi, F. Huffman // Cureus. - 2022. - Vol. 14, № 9. - P. e28802. DOI: 10.7759/cureus.28802

- The Association Between Bangladeshi Adults' Demographics, Personal Beliefs, and Nutrition Literacy: Evidence From a Cross-Sectional Survey / M.H.A. Banna, M. Hamiduzzaman, S. Kundu, T. Ara, M.T. Abid, K. Brazendale, A.A. Seidu, T.R. Disu [et al.] // Front. Nutr. - 2022. - Vol. 9. - P. 867926. DOI: 10.3389/fnut.2022.867926

- Tsugane S. Why has Japan become the world's most long-lived country: insights from a food and nutrition perspective // Eur. J. Clin. Nutr. - 2021. - Vol. 75, № 6. - P. 921-928. DOI: 10.1038/s41430-020-0677-5

- Trans fatty acid elimination policy in member states of the Eurasian Economic Union: Implementation challenges and capacity for enforcement / A. Demin, B. L0ge, O. Zhiteneva, C. Nishida, S. Whiting, H. Rippin, C. Delles, S. Karym-baeva [et al.] // J. Clin. Hypertens. (Greenwich). - 2020. - Vol. 22, № 8. - P. 1328-1337. DOI: 10.1111/jch.13945

- Попова А.Ю., Тутельян В.А., Никитюк Д.Б. О новых (2021) Нормах физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации // Вопросы питания. - 2021. - Т. 90, № 4 (536). -С. 6-19. DOI: 10.33029/0042-8833-2021-90-4-6-19

- Особенности химического состава рациона и пищевого статуса коренного и пришлого населения Арктики / A.К. Батурин, А.В. Погожева, Э.Э. Кешабянц, С.Х. Сото, И.В. Кобелькова, А.О. Камбаров // Гигиена и санитария. -2019. - Т. 98, № 3. - С. 319-323. DOI: 10.18821/0016-9900-2019-98-3-319-323

- Алиментарно-зависимые заболевания населения и гигиеническая характеристика факторов риска их развития на территории Республики Татарстан / О.А. Фролова, Е.А. Тафеева, Д.Н. Фролов, Е.П. Бочаров // Гигиена и санитария. -2018. - Т. 97, № 5. - С. 470-473. DOI: 10.18821/0016-9900-2018-97-5-470-473

- Оценка факторов риска возникновения алиментарно-зависимых заболеваний студентов в связи с условиями питания / О.В. Митрохин, А.А. Матвеев, Н.А. Ермакова, Е.В. Белова // Анализ риска здоровью. - 2019. - № 4. - С. 69-76. DOI: 10.21668/health.risk/2019.4.07

- Коденцова В.М., Жилинская Н.В., Шпигель Б.И. Витаминология: от молекулярных аспектов к технологиям витаминизации детского и взрослого населения // Вопросы питания. - 2020. - Т. 89, № 4. - С. 89-99. DOI: 10.24411/0042-8833-2020-10045

- Хотимченко С.А., Шарафетдинов Х.Х. О профилактике йоддефицитных состояний. Сообщение 2 // Вопросы питания. - 2020. - Т. 89, № 3. - С. 126-128. DOI: 10.24411/0042-8833-2020-10037

- Тармаева И.Ю., Ефимова Н.В., Баглушкина С.Ю. Гигиеническая оценка питания и риск заболеваемости, связанный с его нарушением // Гигиена и санитария. - 2016. - Т. 95, № 9. - С. 868-872. DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-9-868-872

- Жданова-Заплесвичко И.Г. Нерациональное питание как фактор риска здоровью населения Иркутской области // Анализ риска здоровью. - 2018. - № 2. - С. 23-32. DOI: 10.21668/health.risk/2018.2.03

- Оценка потерь здоровья населения старшей возрастной группы / О.В. Ушакова, Н.В. Ефимова, А.Ю. Тарасов, Е.В. Катаманова // Гигиена и санитария. - 2020. - Т. 99, № 10. - С. 1170-1176. DOI: 10.47470/0016-9900-2020-9910-1170-1176

- Implementation of non-communicable disease policies: a geopolitical analysis of 151 countries / L.N. Allen, B.D. Nicholson, B.Y.T. Yeung, F. Goiana-da-Silva // Lancet Glob. Health. - 2020. - Vol. 8, № 1. - P. e50-e58. DOI: 10.1016/S2214-109X(19)30446-2

- Социально-экономические потери вследствие смертности от алкоголь-ассоциированных причин / Б.С. Будаев, А.С. Михеев, И.Ю. Тармаева, Н.И. Хамнаева, О.Г. Богданова // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2020. - Т. 28, № 1. - С. 29-33. DOI: 10.32687/0869-866X-2020-28-1-29-33

- Economic evaluation of nutrition interventions: Does one size fit all? / G. Fattore, C. Federici, M. Drummond, M. Mazzocchi, P. Detzel, Z.V. Hutton, B. Shankar // Health Policy. - 2021. - Vol. 125, № 9. - P. 1238-1246. DOI: 10.1016/j.healthpol.2021.06.009

- Анализ показателей заболеваемости и смертности населения от болезней системы кровообращения / Б.С. Будаев, И.С. Кицул, И.Ю. Тармаева, О.Г. Богданова // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2021. - Т. 29, № 4. - С. 865-870. DOI: 10.32687/0869-866X-2021-29-4-865-870

- Богданова О.Г., Молчанова О.А., Панков В.А. Оценка питания и рисков развития основных общепатологических синдромов у работающих на промышленных предприятиях // Медицина труда и промышленная экология. - 2023. - Т. 63, № 1. - С. 53-60. DOI: 10.31089/1026-9428-2023-63-1-53-60

- Роль консультативно-диагностических центров «Здоровое питание» в диагностике и алиментарной профилактике неинфекционных заболеваний / А.В. Погожева, Е.Ю. Сорокина, А.К. Батурин, Е.В. Пескова, О.Н. Макурина, Л.Г. Левин, С.Х. Сото, Т.В. Аристархова [и др.] // Вопросы питания. - 2014. - Т. 83, № 6. - С. 52-57. DOI: 10.24411/0042-8833-2014-00061

- World Health Organization. The health and well-being of men in the WHO European Region: better health through a gender approach [Электронный ресурс] // WHO. - 2018. - URL: https://www.who.int/europe/publications/i7item/9789289053532 (дата обращения: 29.05.2024).

- Богданова О.Г. Оценка социально-экономического ущерба, обусловленного алиментарно-зависимыми болезнями населения // Гигиена и санитария. - 2023. - Т. 102, № 12. - С. 1354-1360. DOI: 10.47470/0016-9900-2023-102-12-1354-1360