Оценка состояния системы высшего и послевузовского профессионального образования в Прибайкальском регионе на основе имеющейся информационной базы

Автор: Баева О.Н.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 1 (46), 2014 года.

Бесплатный доступ

Проанализирована статистика высшего и послевузовского профессионального образования в Байкальском регионе в сравнении с другими субъектами Сибирского федерального округа, а также средними показателями по Российской Федерации в целом. Выполнены дополнительные расчеты, позволяющие получить более полную оценку состояния и динамики развития системы высшего и послевузовского образования в регионе.

Высшее профессиональное образование, послевузовское профессиональное образование, статистика высшего профессионального образования

Короткий адрес: https://sciup.org/142142819

IDR: 142142819 | УДК: 378.1

Текст научной статьи Оценка состояния системы высшего и послевузовского профессионального образования в Прибайкальском регионе на основе имеющейся информационной базы

Экономика, основанная на знаниях, предъявляет более высокие требования к уровню квалификации рабочей силы. Усложнение производственных технологий, широкое использование компьютерной техники диктует необходимость подготовки высококвалифицированной рабочей силы, и, как следствие, развитие системы высшего образования. Значительные межрегиональные различия, относительно низкий уровень миграции, коммерционализа-ция системы высшего образования, процесс приведения национальной статистики в соответствие с международными стандартами вызывают необходимость и возможность более глубокого сравнительного анализа имеющихся массивов данных.

Анализ состояния и динамики развития системы высшего и послевузовского профессионального образования в регионе позволяет оценить условия формирования образовательного потенциала и возможности для профессионального развития специалистов.

Информационная база и методы исследования

Информационная база исследования представлена тремя группами показателей. Первая включает в себя так называемые основные показатели образования: абсолютные (число учебных заведений, численность, прием студентов и выпуск специалистов) и относительные: численность студентов в расчете на 10000 населения и выпуск специалистов на 10000 занятых. Эти показатели, как правило, имеются отдельно по каждому региону. Вторая группа показателей позволяет оценить некоторые экономические аспекты деятельности системы высшего профессионального образования: структура численности, приема студентов и вы- пуска специалистов по источникам финансирования; расходы домашних хозяйств на оплату услуг образования (по уровням) и их доля в потребительских расходах. Для получения оценок на уровне региона требуются дополнительные расчеты на основе доступных в открытых источниках данных. Третья группа включает: показатели поступления учащихся, используемые в международных сравнительных исследованиях, так называемый GER (gross enrolment ratio), общее количество учащихся на определенной ступени образования, вне зависимости от возраста, выраженное в процентном отношении к населению в официальной возрастной группе, соответствующей данному уровню образования, а также характеризующие образовательную структуру населения. Эти показатели можно рассчитать на основе данных, предоставляемых территориальными органами Росстата.

Основными источниками информации для анализа уровня и тенденций развития системы высшего профессионального образования в регионе являются формы федерального статистического наблюдения № ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы высшего профессионального образования» и № ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, реализующего программы высшего профессионального образования». Данные, характеризующие уровень и тенденции развития сферы образования в целом по Российской Федерации, а также некоторые основные показатели в разрезе федеральных округов и субъектов СФО приведены в издаваемых НИУ ВШЭ статистических сборниках «Образование в Российской Федерации».

Для получения полной информации о состоянии и тенденциях развития системы высшего профессионального образования в регионе необходимо проанализировать имеющиеся статистические показатели, выполнить дополнительные расчеты, позволяющие провести оценку системы высшего образования Байкальского региона в сравнении с другими субъектами Сибирского федерального округа и средними показателями по Российской Федерации в целом, используя, в том числе, показатели, взятые для международных сравнений.

Основные результаты исследования

К основным показателям, характеризующим деятельность вузов, относятся: число вузов (на начало года), в том числе государственных и негосударственных; численность студентов на начало учебного года; прием студентов и выпуск специалистов. На основе этих абсолютных показателей можно провести ранжирование и проследить динамику в разрезе регионов.

Число высших учебных заведений в Сибирском федеральном округе изменилось незначительно [4, с. 385] . При 70%-ном увеличении числа государственных вузов и 30%-ном негосударственных вузов в РФ в целом, в Сибирском федеральном округе количество вузов уменьшилось в результате слияния, негосударственных – увеличилось на 15%. В Иркутской области и Республике Бурятия увеличение количества вузов произошло за счет появления на рынках образовательных услуг по одному негосударственному вузу. За 10 лет количество филиалов государственных и негосударственных вузов увеличилось: в Иркутской области были открыты один филиал государственного и один филиал негосударственного вузов; в Республике Бурятия – один филиал негосударственного вуза.

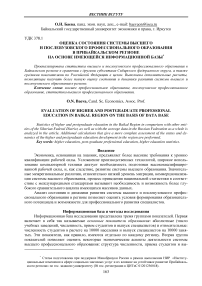

Вплоть до 2008 г. наблюдалось значительное увеличение численности студентов вузов [3, 4] . Однако в Сибирском федеральном округе темпы роста этого показателя были значительно ниже (рис. 1).

Что касается Байкальского региона, то темпы роста оказались более значительными, чем по СФО в целом. Однако если в Иркутской области увеличение численности студентов вузов с 2000 по 2010 г. составило 142%, то в Республике Бурятия – 199,2%, что значительно превысило общероссийский показатель. Между тем по показателю общей численности студентов Иркутская область занимает 2-е место в Сибирском федеральном округе (123,5 тыс. чел. в 2010 г.), в то время как Республика Бурятия – только 8-е (48,2 тыс. чел.).

Рис. 1. Динамика численности студентов высших учебных заведений, % (базовый период – 2000 г.)

На уровне регионов имеется небольшой объем данных, позволяющих оценить степень участия населения в финансировании высшего профессионального образования . К ним относятся: структура численности, приема студентов и выпуска специалистов по источникам финансирования; расходы домашних хозяйств на оплату услуг образования (по уровням) и их доля в потребительских расходах.

Так, доля студентов государственных и муниципальных вузов, обучающихся с полным возмещением затрат на обучение, в большей части регионов Сибирского федерального округа превышает среднероссийский уровень [4, с. 109-110] . С учетом студентов, обучающихся в негосударственных вузах, доля студентов, обучающихся с полным возмещением затрат на обучение, в Иркутской области и Республике Бурятия одна из самых высоких в СФО – 37,8 и 37,5% соответственно. Величина расходов домашних хозяйств на оплату услуг образования в расчете на одного члена домохозяйства в Сибирском федеральном округе сопоставима со среднероссийским уровнем (1537 и 1558 руб. соответственно). Аналогичные показатели в Иркутской области и Республике Бурятия значительно выше и составляют соответственно 1949 и 1971 руб. [3, с. 84-85] . Большая часть этих расходов (60,3% в Республике Бурятия и 68,2% в Иркутской области) связана с системой высшего профессионального образования.

Доля расходов домашних хозяйств на оплату услуг образования в потребительских расходах в СФО несколько выше, чем в целом по Российской Федерации, – 1,8 и 1,6 соответственно [3, с. 87-88]. В Иркутской области она составляет 1,9%. Республика Бурятия является лидером в СФО и Российской Федерации в целом по величине этого показателя (2,9%). Более высокие значения отмечены только в Белгородской (4,3%), Самарской (3,5%) и Тамбовской областях (3,3%). Имеющиеся данные отражают высокий уровень спроса на высшее образование в регионах.

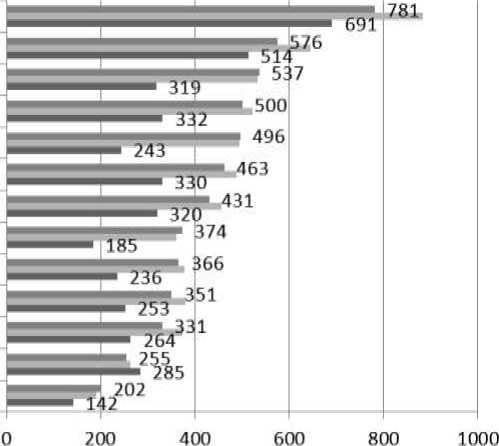

В Сибирском федеральном округе в рассматриваемый период произошло снижение показателя численности студентов вузов на 10000 чел. населения относительно других регионов. Если в 2000 г. величина данного показателя в СФО превосходила среднероссийский уровень (330 студентов на 10000 чел. населения по сравнению с 324), что позволяло региону удерживать лидерские позиции (вместе с Центральным и Северо-Западным округами), то в 2010 г. СФО становится аутсайдером: более низкие показатели отмечены только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах [3,4].

Анализ данных по субъектам СФО (рис. 2) свидетельствует о некотором ухудшении позиции Иркутской области: если в 2000 г. область занимала третью позицию в регионе (после Новосибирской и Томской областей), то в 2010 г. только четвертую, уступив по величине этого показателя Омской области. В то время как Республика Бурятия сумела значительно улучшить свое относительное положение, переместившись с девятой на пятую позицию, вплотную приблизившись к Иркутской области.

Томская область Новосибирская обласш Омская область Иркутская область Республика Бурятия Сибирский федеральный окру| Красноярский край Забайкальский край

Алтайский край Кемеровская область Республика Хакасия Республика Алтай Республика Тыва

■ 2010 2008 ■ 2000

Рис. 2. Численность студентов вузов на 10000 чел. населения по субъектам Сибирского федерального округа, чел. [4, с. 379]

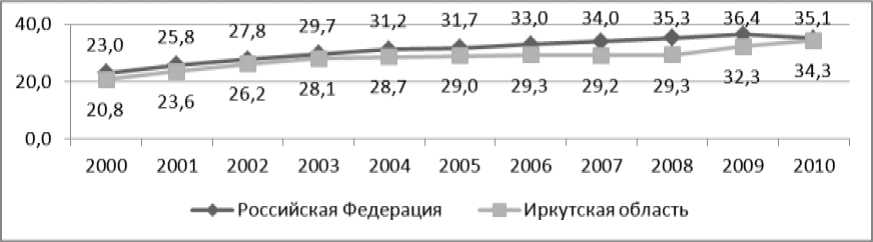

Учитывая, что данный показатель является индикатором доступности высшего образования, можно сделать вывод о некотором ухудшении ситуации в Иркутской области и ее значительном улучшении в Республике Бурятия. Показатель доступности высшего образования, применяемый для международных сравнений, также характеризует ситуацию как стабильную (рис. 3). Величина показателя по Республике Бурятия составляет 30,8%, что несколько ниже, чем в Иркутской области.

Рис. 3. Охват молодежи высшим профессиональным образованием, %**

Выпуск специалистов высшими учебными заведениями значительно возрос за 20002010 гг. [3,4]. В целом по Российской Федерации с 635,1 до 1487,8 тыс. чел. (прирост показателя составляет 134,3%). По Сибирскому федеральному округу прирост показателя менее значителен – 113,5%. Наибольший прирост выпуска специалистов вузами среди субъектов СФО (рис. 8) отмечается в Республике Бурятия (209,1%) и Иркутской области (159,0%). По значению абсолютных показателей выпуска специалистов лидерами в Сибирском федераль-

** Данные по Российской Федерации с 2000 по 2009 г. приводятся в статистических сборниках [3, с. 252; 3, с. 324] . Данные по Иркутской области рассчитаны автором на основе информации, предоставленной Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат).

ном округе являются Новосибирская (32,3 тыс. чел.) и Иркутская (27,2 тыс. чел.) области, Красноярский край (22,5 тыс. чел.). Республика Бурятия занимает 8-е место в данном списке.

Между тем по относительному показателю выпуска специалистов на 10000 занятых в экономике, характеризующему процесс формирования кадров квалифицированных специалистов с высшим профессиональным образованием, явным лидером является Томская область (344), далее в этом списке – Новосибирская область (246) и субъекты Байкальского региона – Иркутская область (232) и Республика Бурятия (243). Причем позиции Республики Бурятия улучшились относительно Иркутской области. Подобное положение создает потенциально благоприятные возможности для формирования структуры занятости, соответствующей инновационному вектору развития экономики.

Вклад системы высшего образования в развитие территорий определяется ее влиянием на формирование образовательного потенциала населения и квалификационной структуры рабочей силы. В то время как система послевузовского образования оказывает влияние на научный потенциал региона, обеспечивая подготовку научно-педагогических и научных кадров, а также кадров высшей квалификации.

К основным показателям, характеризующим состояние и динамику развития системы послевузовского профессионального образования, относятся: количество организаций, имеющих аспирантуру (докторантуру), численность аспирантов и докторантов, прием аспирантов (докторантов), выпуск из аспирантуры (докторантуры), в том числе с защитой диссертации.

Основными центрами послевузовского профессионального образования на территории Сибирского федерального округа являются Новосибирская, Томская, Омская и Иркутская области, а также Красноярский и Алтайский края. Лидирующие позиции в СФО по подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского образования тра-диционо занимает Новосибирская область. Иркутская область начиная с 2005 г. находится на второй строке рейтинга, опередив Томскую область. Далее следуют другие центры подготовки Красноярский край, Томская и Омская области, Алтайский край. Республика Бурятия за рассматриваемый период переместилась с восьмой позиции на седьмую, опередив Кемеровскую область.

Численность аспирантов за рассматриваемый период значительно увеличилась: в целом по Российской Федерации на 133,7%; по Сибирскому федеральному округу на 126,8%. Следует отметить, что темпы роста численности аспирантов в Иркутской области были одними из наиболее высоких: прирост численности аспирантов в 2010 г. по сравнению с 2000 г. составил в Иркутской области 49,2%, в то время как в Омской области – 38,4, Новосибирской – 30,0, Красноярском крае – 16,4, в Томской области – 5,1%.

Иркутская область в рассматриваемый период имела наиболее высокие темпы прироста приема в аспирантуру. Так, если в целом по Российской Федерации с 2000 по 2010 г. численность принятых в аспирантуру увеличилась на 26,6% (близкие показатели отмечены в Республике Бурятия – 28,8%), в СФО – на 18,3%, то в Иркутской области – 37,2%. По показателю выпуска из аспирантуры Иркутская область занимает вторую позицию в СФО после Новосибирской области. Вместе с тем по величине показателя выпуска из аспирантуры с защитой диссертации Иркутская область занимает только третью строчку: более высокие показатели зафиксированы только в Томской и Новосибирской областях. Томская область имеет самую высокую в СФО долю окончивших аспирантуру с защитой диссертации (от 32,1 до 44,3% за рассматриваемый период).

В целом по СФО показатели выпуска из аспирантуры с защитой диссертации соответствуют общероссийским (около 30% в 2000 г. и чуть менее 30% в 2010 г.) [4, с. 403-404.].

За рассматриваемый период численность докторантов изменилась незначительно. Так, численность докторантов в целом по Российской Федерации составляла в 2000 г. 4213 чел, в 2010 г. – достигла 4418 чел. (прирост показателя составил 4,9%), относительный прирост численности докторантов в СФО был более значительным – 14,6%, при этом численность докторантов увеличилась с 567 чел. в 2000 г. до 650 чел. в 2010 г.

Наиболее крупным центром подготовки кадров высшей квалификации в Сибирском федеральном округе является Томск: численность докторантов, несмотря на снижение, продолжает оставаться самой значительной в СФО 167. Также сильные научные школы расположены в Новосибирске (97), Барнауле (82), Красноярске (80). Иркутск, начиная с 2006 г., уступает пятую позицию в этом рейтинге Красноярску (68). Количество организаций, имеющих докторантуру, в СФО увеличилось с 54 организаций в 2000 г. до 89 в 2010 г. Наибольшее количество организаций, имеющих докторантуру, расположены на территории Новосибирской (31) и Иркутской областей (13).

По подготовке кадров высшей квалификации Иркутская область уступает Томской и Новосибирской областям, Красноярскому и Алтайскому краям как по показателям общего выпуска, так и по результативности работы докторантуры [3, с. 451; 4, с. 416-417] . Республика Бурятия занимает 8-е место по числу лиц, закончивших докторантуру.

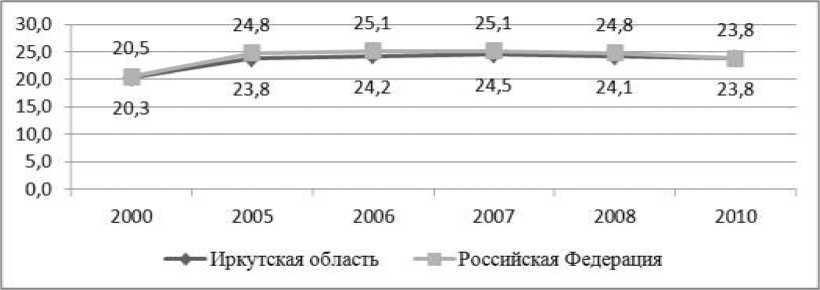

Доступность профессионального образования на всех уровнях в международных исле-дованиях оценивается показателем охвата (рис. 4).

Рис. 4. Охват молодежи программами начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования (отношение численности студентов (учащихся) учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования, аспирантов и докторантов к численности населения в возрасте 15-34 лет), %

Аналогичный показатель для Республики Бурятия был рассчитан с использованием данных Всероссийской переписи населения 2010. Его величина превышает общероссийский уровень – 25,2%. Поскольку показатель охвата молодежи высшим образованием в Республике Бурятия ниже, чем в Иркутской области и Российской Федерации в целом, то можно сделать вывод о большей вовлеченности молодежи в программы начального и среднего профессионального образования.

Вклад системы высшего и послевузовского профессионального образования в экономическое и социальное развитие территории определяется, в том числе, уровнем образования населения. Численность лиц с высшим и послевузовским профессиональным образованием (в расчете на 1000 чел. населения) в Республике Бурятия одна из самых высоких в СФО [2 : 218 чел. Лидером по данному показателю (как и по показателю численности студентов вузов на 10000 чел. населения) является Томская область (249 чел.), далее – Новосибирская область (239 чел.). на четвертой позиции – Красноярский край с показателем 207 чел. Иркутская область занимает пятую позицию в этом рейтинге (205 чел.).

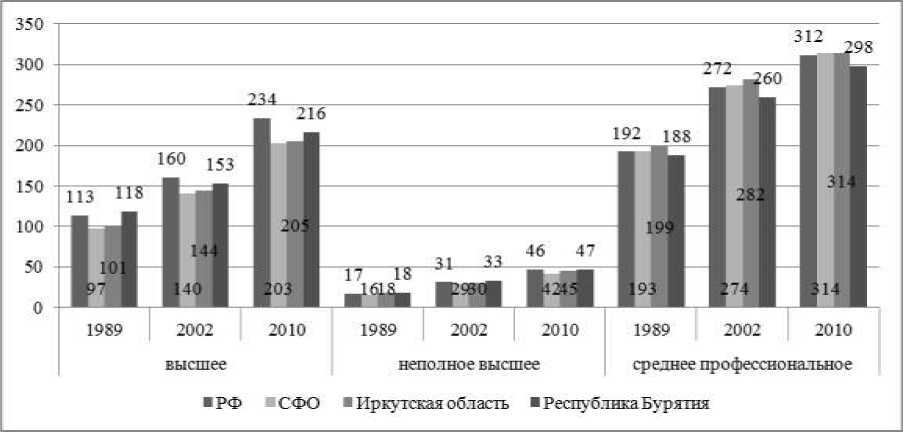

Однако динамика этого показателя относительно других регионов РФ свидетельствует о замедлении темпов роста. Так, по данным переписи населения 1989 г., численность населения с высшим образованием превосходила не только аналогичный показатель по Иркутской области и СФО в целом, но и превышала общероссийский уровень. Данные последующих переписей населения свидетельствуют о том, что при сохранении относительного благополучия на фоне других регионов СФО, численность населения с высшим образованием в расчете на 1000 чел. населения в Республике Бурятия становится меньше, чем в среднем по РФ (рис. 5).

Рис. 5. Население в возрасте 15 лет и старше (в расчете на 1000 чел.) по уровню третичного образования, чел. [2]

Разрыв между долей населения с высшим образованием в Иркутской области и в среднем по Российской Федерации становится более значительным: доля лиц с высшим образованием в Российской Федерации в период 1989-2010 гг. увеличилась в 2,07, в Иркутской области – в 2,03 раза. По численности населения, имеющего послевузовское образование [2 , Республика Бурятия имеет один из самых высоких показателей в СФО – 8 чел. В то время как в Иркутской области этот показатель ниже, чем в среднем по СФО (5 и 6 соответственно). По доле населения, имеющего ученые степени 2 , Сибирский федеральный округ (с показателем 1,9%) значительно уступает Центральному (3,9%) и Северо-Западному (3,1%) округам. Доля населения, имеющего ученые степени кандидата или доктора наук, в Иркутской области соответствует среднему показателю по СФО – 1,9%, в то время как в Республике Бурятия этот показатель чуть выше – 2,0%.

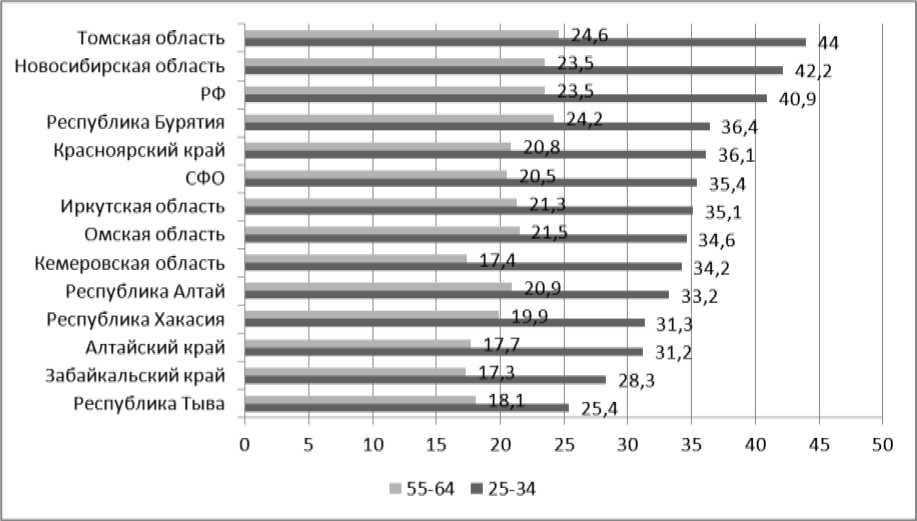

В международных исследованиях используется показатель удельного веса населения, имеющего высшее и послевузовское профессиональное образование, в разрезе различных возрастных групп. Сравнение показателей для групп, находящихся в возрасте выхода на рынок труда и покидающих его, позволяет увидеть результат действия системы высшего и послевузовского профессионального образования в исторической перспективе. Автор выполнил расчеты на основе данных Всероссийской переписи населения 2010 (рис. 6).

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы.

В последние годы произошел значительный рост численности лиц, имеющих высшее и послевузовское профессиональное образование. Величина этого показателя в Российской Федерации (40,9%) сравнима с аналогичным показателем для Норвегии (в 2008 г. он составлял 43,8% наивысшая величина в странах ОЭСР) [1, с. 240].

Различия между субъектами СФО по доле лиц с высшим и послевузовским профессиональным образованием в возрастной группе от 55 до 64 лет менее значительны (наибольший разрыв составляет 7,2 п.п.), нежели в возрастной группе от 25 до 34 лет (величина разрыва достигает 18,6 п.п.). Ориентируясь на полученные данные, можно прогнозировать дальнейшую дифференциацию субъектов СФО по уровню образования населения.

Рис. 6. Удельный вес населения, имеющего высшее и послевузовское профессиональное образование (МСКО 5А и 6), в общей его численности по возрастным группам (в процентах от общей численности населения соответствующей возрастной группы), включая численность лиц, имеющих неполное высшее профессиональное образование, %

В связи с этим актуализируется задача укрепления региональных систем профессионального образования. В послании Федеральному Собранию 12 декабря 2012 г. Президент России В.В. Путин предложил оказывать поддержку программам развития региональных вузов, отметив, что «было бы правильнее, чтобы приоритетную поддержку получили те вузы, которые работают в регионах и сотрудничают с крупнейшими предприятиями, вместе с ними продвигают научные исследования и разработки, а их выпускники связывают свое будущее с тем местом, где они живут» [5].

Заключение

Проведенный анализ показателей, характеризующий состояние и тенденции развития системы высшего профессионального образования, позволил сделать следующие выводы:

Иркутская область имеет более мощную систему высшего и послевузовского профессионального образования, превосходящую как по количеству высших учебных заведений и организаций, имеющих аспирантуру и докторантуру, так и по численности студентов, аспирантов и докторантов, а также по показателю охвата молодежи высшим профессиональным образованием.

Вместе с тем развитие системы высшего профессионального образования в Республике Бурятия отличается большим динамизмом. За рассматриваемый период Республика Бурятия значительно повысила свой рейтинг по целому ряду показателей. По некоторым показателям (численность студентов на 10000 чел. населения) Республика Бурятия вплотную приблизилась к уровню Иркутской области, по другим превзошла (выпуск специалистов на 10000 занятых).

Оба региона имеют более высокие показатели участия населения в финансировании системы высшего образования, а также более низкий уровень охвата молодежи высшим профессиональным образованием, чем в среднем по Российской Федерации и Сибирскому федеральному округу.

Динамичное развитие системы высшего и послевузовского образования в Байкальском регионе сопровождается менее значительным ростом образовательного потенциала населе- ния. Полученные данные позволяют прогнозировать снижение образовательного потенциала населения и увеличение региональной дифференциации.

Таким образом, состояние системы образования является лишь одним из факторов, воздействующих на формирование образовательной структуры населения, в связи с чем необходим анализ других факторов, формирующих условия для профессионального развития.