Оценка ущерба от опасных гидрометеорологических явлений на территории Республики Мордовия

Автор: Стульцева Н.Н., Тесленок С.А., Фомина О.А.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 10 т.9, 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются результаты проведенной на территории Республики Мордовия оценки ущерба, наносимого опасными гидрометеорологическими явлениями. Выяснено, что практически каждый год от разных явлений такого рода страдает до 13% территории региона. Выявлены главные последствия неблагоприятного воздействия и рассчитан общий за 2001-2018 гг. ущерб в фактическом и материальном выражении.

Опасные гидрометеорологические явления, опасные природные явления, оценка, республика мордовия, ущерб

Короткий адрес: https://sciup.org/147249974

IDR: 147249974 | УДК: 551.59:632.11:504.3:614.8(470)

Текст научной статьи Оценка ущерба от опасных гидрометеорологических явлений на территории Республики Мордовия

Согласно Федерального закона Российской Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [10], под чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера будем понимать обстановку на определенной территории, сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей. Как видим, далеко не последнее место здесь занимают опасные природные явления. Любое природное явление становится опасным в том случае, когда оно в первую очередь предоставляет угрозу здоровью и жизни населения или наносит физический и/или материальный ущерб. Так, анализ данных Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Мордовского ЦГМС) показал, что за 17-летний период с 2001 г. по 2018 г. в пределах Республики Мордовия из-за опасных природных явлений (прежде всего метеорологических) ежегодно страдало в среднем около 357,2 тыс. га, до 13 % ее территории [11]. Количественные особенности пространственного распределения разных видов опасных гидрометеорологических явлений по административным районам республики представлены на рисунке 1.

менее 30 от 30 от 31 от 32 более 33

Рис. 1. Количество разных видов опасных гидрометеорологических явлений в районах Республики Мордовия (составлено авторами по данным Мордовского ЦГМС).

В целом, применительно к территории Мордовии разброс количества проявления опасных гидрометеорологических явлений невелик, и в административных районах отмечаются близкие показатели [4]. Как видим, наибольшее число зарегистрированных опасных гидрометеорологических явлений (более 33) характерно для трех районов республики – Краснослободского, Темниковского и Торбеевского (рис. 1), что может быть объяснено приуроченностью большей части населенных пунктов этих районов (включая сам районные центры) к берегам и долине крупнейшей реки региона – Мокши и ее главных притоков.

Подобная закономерность проявляется и для таких районов, как Большеберезниковский, Ичалковский, Зубово-Полянский и территории городского округа Саранск (рис. 1), где зафиксировано до 32 опасных гидрометеорологических явлений. Для всех этих районов так же характерно расположение большей части населенных пунктов (включая районные центры и столицу республики) в непосредственной близости от второй по значимости реки Мордовии – Суры и ее главных притоков. Среди административных районов с минимальным числом зарегистрированных опасных гидрометеорологических явлений (менее 30) выделяется Атюрьевский (см. рис. 1), наиболее удаленный район от крупных рек и их значительных притоков.

На восстановление разрушенных и поврежденных объектов и устранение ущерба, нанесенного за этот 17-летний период действием опасных гидрометеорологических явлений, было затрачено почти 10 миллиардов рублей. При этом необходимо учитывать, что дополнительно было зафиксировано 86 случаев явлений, ущерб от которых был признан незначительным и в денежном эквиваленте не рассчитывался.

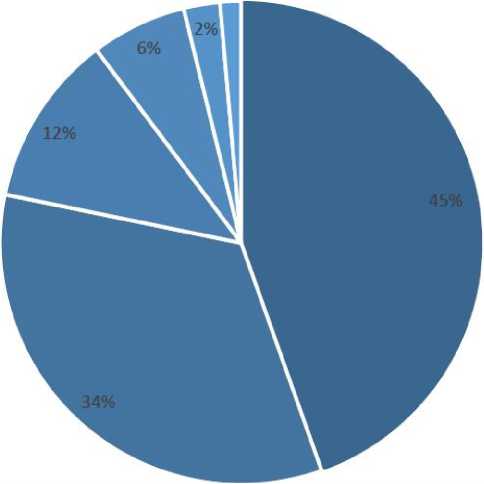

За эти годы на территории республики было учтено 184 возгорания на общей площади в 156,1 га, причиной которых стала чрезвычайная пожарная опасность 5 класса горимости. Причиной возгорания 85 домов явилась аномально холодная погода в осеннезимний период (прежде всего, из-за ненадлежащего технического состояния отопительного оборудования, недосмотра за ним и/или других связанных с этим причин). В большинстве случаев оцененная стоимость ущерба колебалась в пределах от 170 тыс. руб. до 902 млн. руб.

Ущерб сельскому хозяйству в анализируемый период составил 954 млн. руб. (9 % от общей суммы), причем наибольшая доля (54 %) пришлась на гибель сельскохозяйственных культур, и урожай по разным причинам не был собран (или собран в недостаточной степени) с 702 тыс. га посевов.

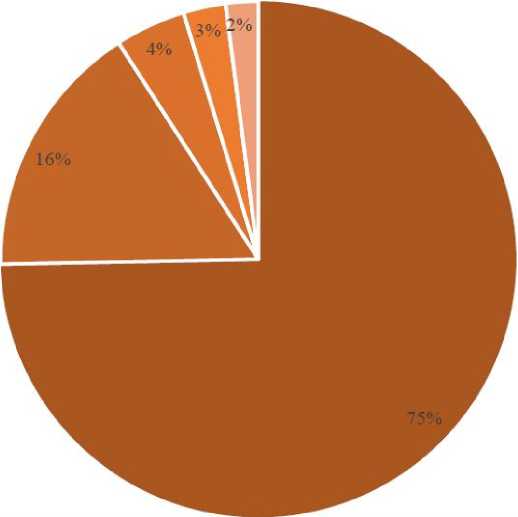

За анализируемый 17-летний период преимущественно из-за сложившихся погодных условий уборочного периода с 20 тыс. га возделываемой земли урожай не смогли собрать вообще, на 36 га произошло его загнивание, 9 тыс. га проросли на корню, а на почти 12 тыс. га была отмечена гибель корневой системы, повреждение сельскохозяйственных культур в разной степени – почти на 73 тыс. га, полная гибель возделываемых культур отмечалась на 337 тыс. га. (рис. 2).

В ценовом эквиваленте недобор урожая был оценен в 50 млн. руб., из-за выпревания было потеряно урожая на 237 млн. руб., ущерб от повреждения рассады составил 10 млн. руб., а от корневого полегания – 2,2 млн. руб. Из-за переувлажнения почвы было потеряно 132 млн. руб., при этом повторная закупка семян обошлась в дополнительные 82 тыс. руб. (рис. 3).

Сильный ветер стал причиной повреждения воздушных линий электропередач, машин, сноса крыш жилых домов и складских помещений, а также многих других серьезных повреждений, затраты на устранение последствий которых за 17 лет составили почти 700 млн. руб. (рис. 3)

■ Гибель культур

-

■ Повреждение сельскохозяйственных культур

-

■ Не собран урожай

-

■ Гибель корневой системы

-

■ Подвергалось прорастанию на корню, загнивание урожая, возгоранию

Рис. 2. Процентное соотношение территорий, подвергшихся ущербу от опасных метеорологических явлений (составлено авторами по данным Мордовского ЦГМС).

-

■ Ущерб от возгорания

-

■ Повреждение ветром

-

■ Ущерб от выпревання

-

-

■ Из-за переувлажнения почвы

-

■ Недобор урожая составил

-

■ Подтопление домов, ущерб от повреждения рассады, от высоких уровней воды, повторная закупка семян.ущерб с\х, корневое полегание

Рис. 3. Процентное соотношение затрат на устранение разных видов ущерба от опасных метеорологических явлений (составлено авторами по данным Мордовского ЦГМС).

В 2004 г. было зафиксировано подтопление 169 домов. А через 9 лет, в 2013 г. на финансовое обеспечение устранения последствий подобного подтопления было выделено уже почти 6 млн. рублей (рис. 3).

Ущерб от опасных явлений оценить в денежном эквиваленте всегда сложно, так в разные годы одно и то же явление характеризуется различной интенсивностью и продолжительностью действия. Поэтому степень воздействия и, как следствие, характер ущерба, будут неодинаковы для одной и той же территории [1].

Практический опыт показывает, что почти любой ущерб от опасных природных (в первую очередь гидрометеорологических) явлений в значительной степени может быть предотвращен (или, по крайней мере, значительно снижен и минимизирован) задолго до их возникновения и проявления [1; 4; 11], однако при этом требуются значительные финансовые затраты и организация и внедрение системы соответствующего мониторинга (как за самими опасными явлениями, так и за территориями и геосистемами, в разной степени им подверженными).

В целом была выявлена общая тенденция увеличения количества дней, сопровождающихся на территории Мордовии опасными природными явлениями, соответственно - и числа случаев возникновения опасных природных явлений. При этом рост числа случаев опасных гидрометеорологических явлений может быть объяснен возросшей частотой проявления стационарных антициклональных процессов. Наиболее часто повторяющимися явлениями являются сильная жара, чрезмерная пожарная опасность, выпревание, почвенная засуха и др. (см. рис. 2, 3).

Если же говорить непосредственно об ущербе, наносимом опасными гидрометеорологическими явлениями, то в основном его причиняют такие явления как чрезвычайная пожарная опасность 5 класса горимости, засухи - атмосферная и почвенная, выпревание, переувлажнение почвы в период уборки урожая, сильная жара, аномально жаркая и холодная погода, заморозки, переувлажнение почвы в период вегетации возделываемых сельскохозяйственных культур, очень сильный ветер ( >25 м/с), град, а также высокие уровни воды (см. рис. 2, 3).

В связи с этим актуальный характер носит проблема своевременного прогнозирования опасных гидрометеорологические явлений в целях снижения и минимизации потенциального риска их возникновения и предотвращения негативного воздействия на жизнь и здоровье людей, отрасли экономики региона, природно-социальнопроизводственные системы и их отдельные компоненты и элементы. Все мероприятия должны быть направлены на своевременное предотвращение и площадное ограничение территорий, на которые направлено действие таких опасных явлений [2; 3]. Для оперативного реагирования на возникающие опасные гидрометеорологические явления и в целях качественной ликвидации их самих, последствий и их источников крайне важно знать характер, степень и размеры угрозы, ее точное географическое положение и пространственное границы, потенциальное влияние на попадающие в сферу воздействия население, материальные ценности, элементы производственной, транспортной и социальной инфраструктуры, природную среду [7–9]. Такого рода информация в наилучшей степени может быть получена, изучена, проанализирована и визуализирована с помощью разного рода картографических и геоинформационных моделей. В их числе – цифровые модели рельефа разных видов и их производные – цифровые тематические морфометрические карты (цифровые модели морфометрических показателей) [7–9], полученные на основе и с помощью геоинформационных проектов [6] специализированных географических информационных систем [5; 9].

Практическая значимость проведенного исследования заключается, прежде всего, в возможности использования ее результатов в работе Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».