Оценка устойчивости ценопопуляций лилии карликовой (Lilium pumilum Delile)

Автор: Леонова Т.В., Челтыгмашева Л.Р.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Резюме. Lilium pumilum Delile - Редкий вид. Террито-рия Республики Хакасия является западной границей ареала вида. Исследования проводи-лись в вегетационный период 2015 года на территории Государственного природного заповедника «Хакасский» в пределах кластер-ных участков «Оглахты», «Озеро Иткуль». Устойчивость ценопопуляций определяли по соответствию конкретных онтогенетиче-ских спектров характерному онтогенетиче-скому спектру, определяли индекс эффектив-ности, тип ценопопуляций, изучали витали-тетную структуру ценопопуляций Lilium pumilum в различных эколого-ценотических условиях. Описано семь ценопопуляций Lilium pumilum в петрофитных вариантах настоя-щих и луговых степей. Ценопопуляции Lilium pumilum нормальные, полночленные. Доля осо-бей прегенеративного периода варьирует от 30,2 до 60,7 (78,2) %, генеративного периода - от 13,1 до 80,4 %, доля особей постгенера-тивного периода колеблется от 3,5 до 15,3 %. Проективное покрытие вида составляет 1, реже 2 %. В ценопопуляциях формируются ле-восторонние и центрированные онтогенети-ческие спектры, соответствующие харак-терному онтогенетическому спектру, что свидетельствует об устойчивом состоянии ценопопуляций в сложившихся эколого-ценотических условиях. Значение индекса эф-фективности варьирует от 0,28 до 0,64. Со-гласно критерию «дельта-омега», исследо-ванные ценопопуляции Lilium pumilum отно-сятся к молодым и зреющим. По виталитет-ному типу ценопопуляции процветающие и депрессивные. Высокие значения индекса ви-талитета (IVC = 1,1-1,3) складываются в лу-говых петрофитных степях

Хакасия, ценопопуляция, онтогенетическая и витали-тетная структура, устойчивость, эколого-ценотические условия

Короткий адрес: https://sciup.org/14088319

IDR: 14088319 | УДК: 575.857-003.96

Текст научной статьи Оценка устойчивости ценопопуляций лилии карликовой (Lilium pumilum Delile)

Введение. В настоящее время утрата редких видов растений является частью общей проблемы снижения биоразнообразия биосферы [1]. Основным инструментом при изучении редких видов растений является популяционный анализ, поскольку необходимо располагать информацией, насколько устойчива и велика популяция охраняемого вида [2]. Lilium pumilum Delile – лилия карликовая (сем. Liliaceae Juss) – реликт плиоценового степного комплекса [3]. L. pumilum относится к восточно-азиатской хорологической группе. Вид имеет довольно прерывистый ареал, в Хакасии проходит его западная граница [4]. L. pumilum охраняется в 7 заповедниках, 8 ботанических садах, вид включен в списки 4 региональных Красных книг [5]. В Красной книге Республики Хакасия [6] L. pumilum присвоен статус 2 – вид, сокращающийся в численности. В качестве лимитирующего фактора приводится деятельность человека.

Исследования, посвященные L. pumilum, охватывают вопросы изучения химического состава [7, 8], гибридизации вида [9], перспектив внедрения в озеленение городов [10], использования вида как индикатора незасоленности почвы

[11], а также изучения и описания этапов онтогенеза в условиях интродукции [12, 13]. Между тем остается открытым вопрос описания популяционных характеристик вида в естественных условиях произрастания.

Цель работы . Изучение структуры ценопо-пуляций вида для оценки устойчивости в различных эколого-ценотических условиях.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в вегетационный период 2015 года. Описано семь ценопопуляций (ЦП) L . pumilum в различных типах степных сообществ, располагавшихся на территории Июс-со-Ширинской и Абаканской степей. Шесть ЦП исследовано на территории Государственного природного заповедника (ГПЗ) «Хакасский» в пределах кластерных участков «Оглахты» и «Озеро Иткуль», одна ЦП – на неохраняемой территории в окрестности села Боград.

Выполнены геоботанические описания фитоценозов [14]. Онтогенетические состояния вида были выделены согласно методическим принципам и подходам, изложенным в работах Т.А. Работнова [15], А.А. Уранова [16] и его учеников [17–19]. Устойчивость ЦП определялась по соответствию конкретных онтогенетических спектров с характерным онтогенетическим спектром, а также по индексу эффективности, типу ЦП, оценке виталитета. Онтогенетическая структура ЦП вида изучена в соответствии с методикой Л.Б. Заугольновой [20] и рекомендацией по изучению редких видов [21]. Индекс эффективности и тип ЦП были определены по методике Л.А. Животовского [22]. Оценка вита-литета ЦП осуществлялась в соответствии с методикой Ю.А. Злобина [23], для каждой ЦП рассчитан индекс виталитета (IVC) [24].

Результаты исследования. Ценопопуляции L. pumilum описаны в составе настоящих пет-рофитных (ЦП 1–3) и луговых петрофитных степей (ЦП 4–7). Проективное покрытие выходов материнских пород составляет 30–35 %, щебня и камней колеблется от 10 до 15 %.

Во всех исследованных растительных сообществах в растительном покрове выделено два яруса: кустарниковый и травяной.

Общее проективное покрытие кустарникового яруса составляет 20–25 (45) %. Чем больше проективное покрытие кустарникового яруса, тем меньше проективное покрытие L. pumilum. Кустарниковый ярус представлен Caragana pygmaea DC. и Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt., в одной из ЦП (ЦП 5), в ложбине, описана Spiraea salicifolia L., в условиях антропогенной нагрузки (ЦП 7) единично описана Pentaphylloides fruticosa O. Schwarz.

Травяной ярус исследованных растительных сообществ сложен из трех подъярусов. Основу первого подъяруса во всех растительных сообществах составляют злаки: Bromopsis pumpelliana Holub ., Poa botryoides Kom., Stipa pennata L., Elytrigia lolioides Nevski, Alopecurus pratensis L., Poa angustifolia L., Helictotrichоn desertorum Nevski , Agropyron cristarum, Festuca pseudovina Hackel ex Wiesb. В луговых петро-фитных степях (ЦП 4–7) первый подъярус формируют B. pumpelliana, P. botryoides , S. pennata , E. lolioides , а в настоящих петрофитных степях (ЦП 1–3) – H. desertorum, P. angustifolia, P. botryoides, F.pseudovina. Помимо злаков, первый подъярус слагает группа разнотравья. В луговых петрофитных степях (ЦП 4–7) разнотравье представлено доминирующими видами Phlomis tuberosa L., Carum carvi L., Campanulasibirica L., Achilleaasiatica Serg., Viciaunijuga A. Br. В настоящих петрофитных степях (ЦП 1–3) – Galium verum, Goniolimon speciosum, Aster alpinus L., Artemisia commutata Bess.

Второй подъярус в большинстве случаев представлен Polygala tenuifolia Willd ., Artemisia frigida Willd., Thalictrum foetidum L. Lilium pumilum , Leontopodium ochroleucum Beauverd. Помимо вышеперечисленных видов второй подъярус образуют доминирующие Carex duriuscula C. A. Mey., Carex pediformis , их проективное покрытие может достигать 7–9 %.

В третьем подъярусе описаны Coluria geoides Ledeb., Thymus serpyllum L. , Androsace septentrionalis L. и Potentilla acaulis L. Кроме вышеперечисленных видов в составе настоящих петрофитных степей (ЦП 1–3) произрастают Arctogeron gramineum DC., Orostachys spinosa C.A. Mey. и Gentiana decumbens L. Fil. L. pumilum всегда сопутствуют петрофитные виды Agropyron cristatum Beauv ., Aster alpinus L. , Alyssum obovatum Turcz. , Eritrichium pectinatum DC.

Общее проективное покрытие травяного яруса варьирует от 40 до 45 (55) %. Видовая насыщенность – 45–50 видов на 100 м2.

В составе настоящих петрофитных степей вид не образует плотных популяций, проективное покрытие вида составляет 1 %, в луговых петрофитных степях может достигать до 2 %.

Выделение онтогенетических состояний особей генеративного периода (молодое, зрелое и старое генеративное онтогенетические состояния) у луковичных видов без изучения строения луковиц является проблематичным. Ряд авторов в этом случае предлагает выделять онтогенетические состояния по количеству цветков на генеративном побеге. В результате исследования было выявлено, что у особей вида в степных растительных сообществах формируются чаще всего 1–2 цветка, максимальное количество цветков 5 (7). Исследования подземной части укороченного побега в природных условиях показали, что у особей зрелого онтогенетического состояния, как и у особей молодого генеративного онтогенетического состояния, может формироваться одинаковое количество цветков (1– 2). Вышесказанное не позволяет судить о молодом, зрелом и старом генеративном онтогенетическом состоянии особей лишь по надземной части побега, в связи с чем особи L. pumilum генеративной фракции были объединены в одну группу.

Все исследованные ЦП L. pumilum нормальные. Доля особей прегенеративного периода варьирует от 30,2 до 60,7 (78,2) %, генеративного от 13,1 до 80,4 %, доля особей постгенеративного периода колеблется от 3,5 до 15,3 %. Ценопопуляции полночленные, присутствуют особи всех онтогенетических состояний.

В ЦП формируются левосторонние и центрированные онтогенетические спектры. На территории участка «Оглахты» (ЦП 2, 4) в составе настоящих и луговых петрофитных степей онтогенетические спектры левосторонние с доминированием особей виргинильного онтогенетического состояния (34,2–55,7 %). В остальных ЦП (ЦП 1, 3, 5–7) онтогенетические спектры центрированные, максимум приходится на особи генеративной фракции (28,7–70,5 %), что обусловлено наибольшей продолжительностью этого периода в онтогенезе.

По классификации Л.Б. Заугольновой [20], луковичным видам растений свойственен левосторонний и центрированный типы характерного онтогенетического спектра. Онтогенетический спектр конкретных ЦП соответствует характерному во всех исследованных ЦП.

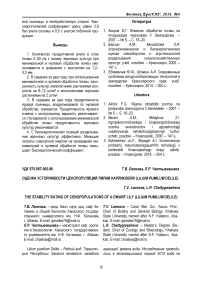

Для определения типа ЦП рассчитаны индекс возрастности (Δ) и индекс эффективности (ω). Ценопопуляция, описанная в составе луговой петрофитной степи (ЦП 4), зреющая, остальные ЦП молодые (табл. 1).

Тип ценопопуляций Lilium pumilum

Таблица 1

|

Номер ЦП |

Онтогенетическое состояние, % |

Δ |

ω |

Ценопопуляция |

|||||

|

j |

im |

v |

g |

ss |

s |

||||

|

1 |

7,1 |

10,7 |

21,4 |

53,6 |

4,1 |

3,1 |

0,23 |

0,56 |

Молодая |

|

2 |

18,4 |

26,3 |

34,2 |

13,1 |

5,2 |

2,8 |

0,14 |

0,28 |

Молодая |

|

3 |

2,2 |

26,6 |

11,1 |

51,1 |

6,5 |

2,5 |

0,24 |

0,53 |

Молодая |

|

4 |

3,4 |

6,9 |

17,8 |

68,9 |

1,8 |

1,2 |

0,24 |

0,64 |

Зреющая |

|

5 |

4,9 |

10,1 |

53,8 |

16,2 |

10,1 |

4,9 |

0,24 |

0,49 |

Молодая |

|

6 |

5,1 |

9,9 |

14,8 |

60,2 |

7,4 |

2,6 |

0,27 |

0,53 |

Молодая |

|

7 |

22,7 |

21,8 |

24,5 |

28,1 |

1,8 |

1,1 |

0,11 |

0,35 |

Молодая |

Примечание. Онтогенетические состояния: j – ювенильное; im – имматурное; v – виргиниль-ное; g – генеративное; ss – субсенильное; s – сенильное. Δ – индекс возрастноти; ω – индекс эффективности.

Величина индекса возрастности в исследованных ЦП варьирует от 0,11 до 0,27 (чем старше ЦП, тем значение индекса возрастности ближе к 1). Наибольшее свое значение индекс эффективности (0,64) принимает в луговой пет-рофитной степи (ЦП 4), что свидетельствует о более устойчивом состоянии этой ЦП.

Одним из достоверных показателей оценки состояния ЦП считается определение их вита-литета. Виталитетная структура изучалась в пяти ЦП (ЦП 1–4, 7). Для определения витали-тета ЦП оценивали жизненность особей генеративного онтогенетического состояния. Выбор признаков особей L. pumilum был обусловлен диапазоном их варьирования и силой корреляционного взаимодействия [20, 23]. Принимая во внимание вышесказанное, в качестве организменных признаков нами были выбраны: высота генеративного побега, число цветков, число листьев на генеративном побеге, длина и ширина листовой пластинки.

По типу из пяти исследованных одна ЦП депрессивная (ЦП 1) и четыре процветающие (ЦП 2–7). Типы ЦП L. pumilum по критерию вы-талитета и размерного спектра представлены в таблице 2.

Таблица 2

Типы ценопопуляций Lilium pumilum по критерию виталитета и размерного спектра

|

Номер ЦП |

Размерный спектр (Q/c) |

Индекс виталитета (IVC) |

Ценопопуляция |

|

1 |

0,82 |

0,92 |

Депрессивная |

|

2 |

7,61 |

0,98 |

Процветающая |

|

3 |

2,47 |

1,30 |

Процветающая |

|

4 |

6,44 |

1,10 |

Процветающая |

|

7 |

1,33 |

1,12 |

Процветающая |

Для особей вида наиболее благоприятые эколого-ценотические условия складываются в луговых петрофитных степях (ЦП 3–7), о чем свидетельствуют высокие значения индекса ви-талитета (IVC = 1,1–1,3).

В ценопопуляциях L. pumilum имеются особи всех морфологических классов (а – высший, b – промежуточный, с – низший). По соотношению морфологических классов ЦП можно отнести к тому или иному виталитетному типу. Доля особей, относящихся к высшему классу, варьирует от 21, 6 до 40 %, свое максимальное значение принимает в условиях настоящей петрофитной степи (ЦП 1). При этом ЦП по типу деперессив-ная, поскольку в ней минимальную долю составляют особи переходного класса (22,4 %), а особи низшего класса занимают одну из доминирующих позиций (37,6 %).

В условиях луговой петрофитной степи (ЦП 7), когда доля особей переходного класса возрастает (44,3 %), а доля особей высшего и низшего классов принимает меньшее значение (28, 8 и 27,2 % соответственно), ЦП определятся как процветающая. Схожие условия формируются в остальных ЦП (ЦП 2–4), в которых до- минирующее положение занимают особи переходного класса (51,2–71, 2 %). Доля особей низшего класса незначительна и варьирует от 5,2 до 16, 8 %. Преобладание особей высшего и промежуточного классов свидетельствует о сложившихся благоприятных условиях реализации ростовых потенций особей вида.

Выводы. Таким образом, L. pumilum описана в составе настоящих и луговых петрофитных степей. Проективное покрытие вида в исследуемых растительных сообществах составляет 1, реже 2 %. Ценопопуляции L. pumilum нормальные полночленные. Онтогенетические спектры изученных ЦП левосторонние и центрированные, с максимальным подъемом, приходящимся на особи виргинильного онтогенетического состояния и особи генеративного периода. По классификации «дельта-омега» популяции молодые и зреющие. По типу из пяти исследованных ЦП одна депрессивная (ЦП 1) и четыре процветающие (ЦП 2–5). Большинство ЦП (ЦП 2–5) произрастают в благоприятных эколого-ценотических условиях, способствующих их стабильному развитию.

Список литературы Оценка устойчивости ценопопуляций лилии карликовой (Lilium pumilum Delile)

- Нецветаев А.Г. О сохранении биологическо-го разнообразия России//Проблемы охраны среды и природных ресурсов. -2000. -№ 11. -С. 25-38.

- Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Современное со-стояние основных концепций науки о расти-тельности. -Уфа: Гилем, 2012. -488 с.

- Положий А.В., Ревердатто В.В. Семейство Ranunculaceae. Лютиковые//Флора Красно-ярского края. -Томск: Изд-во ТГУ, 1976. -Вып. 5. -Ч. 3. -С. 41-114.

- Флора Сибири: в 14 т. Т. 3. Araceae -Orchidaceae/Н.В. Власова, В.М. Доронькин, Н.И. Золотухин . -Новосибирск: Нау-ка, 1987. -246 с.

- Семенова Г.П. Редкие и исчезающие виды флоры Сибири: биология, охрана. -Новоси-бирск: Наука, 2007. -408 с.

- Красная книга Республики Хакасия. Редкие и исчезающие виды растений и грибов/Е.С. Анкипович, Д.Н. Шауло, Н.В. Седельникова . -2-е изд., перераб. и доп. -Новоси-бирск: Наука, 2012. -288 с.

- Иммуномодулирующие свойства настоя цветков лилии малорослой при эксперимен-тальной иммунодепрессии/С.М. Николаева, В.Б. Хобракова, Ц.-А. Дамбын //Си-бирский медицинский журнал. -2003. -№ 4. -С. 63-65.

- Steroidal and Phenolic Glycosides from the Bulbs of Lilium pumilum DC and Their Potential Na+/K+ ATPase Inhibitory Activity/Z.-L. Zhou, Z.-C. Feng, C.-Y. Fu //Molecules. -2012. -№ 17. -Р. 10494-10502.

- Proscevičius J. Employment of species Lilium pumilum DC and L. concolor Salisb. for breed-ing of small flowering lilies//Botonikos sodo rastai. -2007. -P. 139-144.

- Вронская О.О. Интродукция видов и сортов рода Lilium L. в условиях Кузбасского бота-нического сада//Вестник КрасГАУ. -2014.-№ 10. -С. 105-109.

- Первые результаты изучения редких видов растений как индикаторов свойств почвы в Юго-Восточном Забайкалье/Н.В. Фёдорова, А.В. Кришталёва//Индикация состояния ок-ружающей среды: теория, практика, образо-вание: тр. второй Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых (г. Москва, 25-28 апр. 2013 г.). -М., 2013. -С. 1-5.

- Баранова М.В. Луковичные растения семей-ства лилейных (география, биоморфологи-ческий анализ, выращивание). -СПб.: Наука, 1999. -229 с.

- Сорокопудова О.А. Эколого-адаптационные закономерности интродукции видов и сортов рода Lilium L. в Сибири: автореф. дис. … д-ра биол. наук. -Саратов, 2005. -35 с.

- Ярошенко П.Д. Геоботаника. -М.: Просве-щение, 1969. -200 с.

- Работнов Т.А. Вопросы изучения состава популяции для целей фитоценологии//Про-блемы ботаники. -1950. -№ 1. -С. 465-483.

- Уранов А.А. Возрастной спектр фитоценопо-пуляций как функция времени и энергетиче-ских волновых процессов//Биологические науки. -1975. -№ 2. -С. 7-34.

- Ценопопуляция растений (основные понятия и структура)/О.В. Смирнова, Л.Б. Зауголь-нова, И.М. Ермакова . -М.: Наука, 1976. -217 с.

- Ценопопуляция растений (очерки популяци-онной биологии)/Л.Б. Заугольнова, Л.А. Жу-кова, А.С. Комарова . -М.: Наука, 1988. -184 с.

- Жукова Л.А. Анализ природных ценопопуля-ций лекарственных растений с помощью экологических шкал и популяционных пара-метров//Популяции в пространстве и вре-мени: сб. мат-лов VIII Всерос. популяционно-го семинара. -Н. Новгород, 2005. -С. 49-51.

- Заугольнова Л.Б. Структура популяций се-менных растений и проблемы их мониторин-га: авторефер. дис. … д-ра биол. наук. -СПб., 1994. -70 с.

- Денисова Л.В., Заугольнова Л.Б., Никитина С.В. Программа и методика наблюдений за ценопопуляциями видов растений Красной книги СССР. -М.: Наука, 1986. -34 с.

- Животовский Л.А. Онтогенетические со-стояния, эффективная плотность и класси-фикация популяции растений//Экология. -2001. -№ 3.-С. 21-33.

- Злобин Ю.А. Принципы и методы изучения ценотических популяций растений. -Казань: Изд-во КГУ, 1989. -146 с.

- Ишбирдин А.Р., Ишмуратова М.М. Адапти-рованный морфогенез и эколого-ценотические стратегии выживания травяни-стых растений//Методы популяционной биологии. -2004. -Ч. 2. -С. 113-120.