Оценка взаимосвязи: денежные доходы населения и доля малоимущих в России

Автор: Ильин Игорь Васильевич, Никоноров Валентин Михайлович

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 6, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализирована динамика изменения денежных доходов населения Российской Федерации, выявлена тенденция снижения денежных доходов населения Российской Федерации, оценено влияние изменения денежных доходов на рост доли малоимущих и соответственно бедных людей. Задачами исследования явились сбор исходных статистических данных, удаление из них инфляционной компоненты, выявление тенденции во времени, оценка влияния роста денежных доходов населения на снижение доли малоимущих. Методами исследования служили анализ, синтез, сравнение, методы математической статистики. Авторами определены особенности статистических данных в разрезе денежных доходов населения. Изучены основные подходы к бедности (абсолютный, относительный, субъективный). В результате анализа достоверных статистических данных предложена тенденция изменения денежных доходов населения РФ (аппроксимация полиномом 2-й степени), выявлена количественная зависимость между денежными доходами и долей малоимущих. Указаны дальнейшие направления исследования.

Денежные доходы, бедность, прожиточный минимум, малоимущие, депривация, домашнее хозяйство, коэффициент фондов, коэффициент джини

Короткий адрес: https://sciup.org/149134406

IDR: 149134406 | УДК: 330.566.6(470+571) | DOI: 10.24158/tipor.2020.6.4

Текст научной статьи Оценка взаимосвязи: денежные доходы населения и доля малоимущих в России

Эффективность функционирования сложной экономической системы можно оценить по ряду различных критериев. По мнению авторов, одним из них для оценки эффективности экономики РФ является воздействие динамики уровня денежных доходов населения Российской Федерации на снижение уровня бедности.

Объект исследования – население Российской Федерации.

Предмет исследования – динамика денежных доходов населения Российской Федерации.

Цель исследования – проанализировать динамику денежных доходов населения Российской Федерации.

Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, регрессионный анализ.

Ряд авторов (Е.Н. Гришина, И.П. Лаптева, Л.Н. Трусова) относят денежные доходы населения к важнейшим показателям уровня жизни населения [1]. Исследователи также считают, что для анализа динамики денежных доходов граждан следует учесть инфляционную составляющую [2]. Данные, полученные по результатам анализа динамики денежных доходов населения, можно задействовать для прогнозирования уровня жизни населения [3]. Очевидно, что исследование денежных доходов граждан приводит к группировке населения по уровню денежных доходов и дальнейшему выявлению причин дифференциации населения [4]. В отличие от СССР, в Российской Федерации информация по денежным доходам формируется на основе информации по расходам. Данные по расходам определяются в результате обследования бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ). Причем в ОБДХ затруднен доступ к информации по самым богатым и самым бедным группам населения. Также в РФ два раза в год собираются данные о зарплате, но только по крупным и средним предприятиям [5]. С 2017 г. проводится ежегодное выборочное наблюдение доходов населения (ВНДН). Можно предположить, что в результате исследования денежных доходов населения РФ будет сформировано понятие «бедность».

В мировой практике можно выделить три основных подхода к определению бедности [6].

-

1. Абсолютный подход. Устанавливается минимальный размер доходов (например, прожиточный минимум), при недостижении которого фиксируется бедность.

-

2. Относительный подход. Доход бедного человека не позволяет достичь принятого в обществе стандарта потребления. Здесь можно привести метод материальных деприваций (лишений). Задается список базовых материальных потребностей. В зависимости от того, каких потребностей из этого списка индивид лишен в силу ограниченности своих доходов, определяется его уровень бедности. Например, в странах ЕС начиная с 2006 г. учитываются следующие потребности:

-

а) наличие финансовой подушки безопасности – денег на «черный день»;

-

б) возможность 1 раз в год провести 7-дневный отпуск вне дома;

-

в) отсутствие задолженностей;

-

г) возможность употребления белка животного происхождения (мяса) через день;

-

д) обогрев жилья;

-

е) наличие стиральной машины, цветного телевизора, телефона, автомашины [7].

-

3. Субъективный подход – учитывается мнение индивида.

Если в домохозяйстве имеются три и более депривации, то это домохозяйство считается бедным (депривированным).

В 2000 г. Международная организация труда определила бедность как отсутствие самого необходимого и указала проявления бедности: плохое здоровье, короткая жизнь, низкая грамотность, плохое жилье, антисанитария [8].

Одним из значимых исследователей бедности является А. Аткинсон, под руководством которого в 2015 г. Всемирным банком была создана комиссия по глобальной бедности (Comission on Global Poverty) [9].

В Российской Федерации для определения бедности используется абсолютный подход. Индивид считается малоимущим (бедным), если его доход меньше прожиточного минимума. В соответствии с Законом № 134-ФЗ от 24 октября 1997 г. «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» прожиточный минимум – это денежная оценка минимально необходимых для сохранения здоровья и жизнедеятельности человека продовольственных и непродовольственных товаров (далее – ПТ и НПТ), услуг, обязательных платежей и сборов в разрезе трудоспособного населения, пенсионеров, детей [10]. В соответствии с указанным Законом, если среднедушевой доход индивида (живущего одиноко или в семье) меньше прожиточного минимума, то он является малоимущим.

Приведем статистику за 2004–2017 гг. по населению РФ в разрезе бедности (табл. 1) [11].

Таблица 1 – Число малоимущих в РФ за 2004–2017 гг. [12]

|

Год |

Численность малоимущих, млн человек |

Численность населения (на конец года), млн человек |

Доля малоимущих, % |

Величина прожиточного минимума на душу населения, руб./мес. |

Коэффициент Джини |

Коэффициент фондов |

|

2004 |

25,5 |

143,5 |

17,8 |

2 376 |

0,409 |

15,2 |

|

2005 |

25,4 |

143,2 |

17,7 |

3 018 |

0,405 |

14,8 |

|

2006 |

21,6 |

142,8 |

15,1 |

3 422 |

0,416 |

16,0 |

|

2007 |

18,8 |

142,8 |

13,2 |

3 847 |

0,423 |

16,8 |

|

2008 |

19,0 |

142,7 |

13,3 |

4 593 |

0,422 |

16,8 |

|

2009 |

18,4 |

142,8 |

12,9 |

5 153 |

0,422 |

16,7 |

|

2010 |

17,7 |

142,9 |

12,4 |

5 688 |

0,421 |

16,6 |

|

2011 |

18,0 |

143,0 |

12,6 |

6 369 |

0,417 |

16,2 |

|

2012 |

15,4 |

143,3 |

10,7 |

6 510 |

0,420 |

16,4 |

|

2013 |

15,5 |

143,7 |

10,8 |

7 306 |

0,419 |

16,3 |

|

2014 |

16,1 |

146,3 |

11,0 |

8 050 |

0,416 |

16,0 |

|

2015 |

19,5 |

146,5 |

13,3 |

9 701 |

0,413 |

15,7 |

|

2016 |

19,5 |

146,8 |

13,3 |

9 828 |

0,412 |

15,6 |

I 2017 I 19,3 I 146,9 I 13,1 I 10 088 I 0,410 I 15,3 I

Доля малоимущих сокращается с 17,8 % в 2004 г. до 13,1 % в 2017 г. Тем не менее по имеющимся данным малоимущим является каждый седьмой гражданин Российской Федерации. В реальности количество таких людей, вероятно, больше, поскольку официальная статистика не обладает полной информацией по самым бедным группам населения.

Коэффициент фондов (децильный) – это отношение средних уровней денежных доходов 10-й группы (10 % населения с самыми высокими доходами) и 1-й группы (10 % населения с самыми низкими доходами). Для периода 2004–2017 гг. он находится в диапазоне 15,2–16,8. Для сравнения: в 1975 г. этот коэффициент по заработной плате для рабочих и служащих составлял 3,25, для колхозников – 3,43 [13]. В настоящее время в РФ, как и ранее, основным источником денежных доходов для большей части населения служит заработная плата [14]. Следовательно, определенная логика в сравнении децильных коэффициентов по заработной плате (для периода СССР) и децильных коэффициентов по денежным доходам (для периода РФ), по мнению исследователей, есть. Можно с определенной долей уверенности утверждать, что в исследуемом периоде произошло расслоение населения по доходам. При этом следует учитывать, что официальная статистика располагает неполной информацией по самым богатым группам населения, соответственно, реальный коэффициент фондов может быть выше. Рассмотрим динамику денежных доходов (таблица 2) [15].

Таблица 2 – Динамика денежных доходов в РФ за 2004–2017 гг. на душу населения

|

Год |

Денежный доход, руб./мес. |

Расходы на домашнее питание, руб./мес. |

Доля расходов на питание, % |

Расходы на непродовольственные товары (НПТ), руб./мес. |

Доля расходов на НПТ, % |

|

2004 |

3 983,1 |

1 537,6 |

38,6 |

1 245,9 |

31,3 |

|

2005 |

5 148,6 |

1 765,0 |

34,3 |

1 639,0 |

31,8 |

|

2006 |

6 208,5 |

1 984,1 |

32,0 |

1 976,7 |

31,8 |

|

2007 |

7 873,8 |

2 321,1 |

29,5 |

2 735,0 |

34,7 |

|

2008 |

10 224,5 |

2 713,2 |

26,5 |

3 368,2 |

32,9 |

|

2009 |

11 166,6 |

2 996,9 |

26,8 |

3 287,3 |

29,4 |

|

2010 |

12 897,9 |

3 384,8 |

26,2 |

3 906,5 |

30,3 |

|

2011 |

14 467,1 |

3 728,6 |

25,8 |

4 444,2 |

30,7 |

|

2012 |

16 136,4 |

3 960,5 |

24,5 |

5 179,2 |

32,1 |

|

2013 |

18 072,4 |

4 216,8 |

23,3 |

5 600,3 |

31,0 |

|

2014 |

19 656,6 |

4 615,5 |

23,5 |

5 860,0 |

29,8 |

|

2015 |

20 664,8 |

5 221,8 |

25,3 |

5 366,6 |

26,0 |

|

2016 |

21 753,0 |

5 698,5 |

26,2 |

5 696,8 |

26,2 |

|

2017 |

22 359,2 |

5 730,9 |

25,6 |

6 230,6 |

27,9 |

|

2018 |

23 629,0 |

5 776,0 |

24,4 |

6 484,4 |

27,4 |

За период 2004–2017 гг. доля расходов на ПТ и НПТ сократилась. В соответствии с законом Энгеля это означает, что доходы населения за рассматриваемый период растут. Учтем инфляционную компоненту (табл. 3).

Таблица 3 – Динамика денежных доходов в РФ за 2004–2017 гг. на душу населения с учетом инфляции

|

Год |

Денежный доход, руб./мес. |

Инфляция i [16] |

1 + i |

Kd |

Денежный доход без инфляции, руб./мес. |

|

2004 |

3 983,1 |

0,117 |

1,117 |

1,117 |

3 565,9 |

|

2005 |

5 148,6 |

0,109 |

1,109 |

1,239 |

4 156,3 |

|

2006 |

6 208,5 |

0,090 |

1,090 |

1,350 |

4 598,1 |

|

2007 |

7 873,8 |

0,119 |

1,119 |

1,511 |

5 211,3 |

|

2008 |

10 224,5 |

0,133 |

1,133 |

1,712 |

5 972,7 |

|

2009 |

11 166,6 |

0,088 |

1,088 |

1,863 |

5 995,4 |

|

2010 |

12 897,9 |

0,088 |

1,088 |

2,026 |

6 364,9 |

|

2011 |

14 467,1 |

0,061 |

1,061 |

2,150 |

6 728,8 |

|

2012 |

16 136,4 |

0,066 |

1,066 |

2,292 |

7 040,5 |

|

2013 |

18 072,4 |

0,065 |

1,065 |

2,441 |

7 404,0 |

|

2014 |

19656,6 |

0,114 |

1,114 |

2,719 |

7 228,9 |

|

2015 |

20664,8 |

0,129 |

1,129 |

3,070 |

6 731,3 |

|

2016 |

21753,0 |

0,054 |

1,054 |

3,236 |

6 722,8 |

|

2017 |

22359,2 |

0,025 |

1,025 |

3,317 |

6 741,6 |

|

2018 |

23629,0 |

0,043 |

1,043 |

3,459 |

6 830,7 |

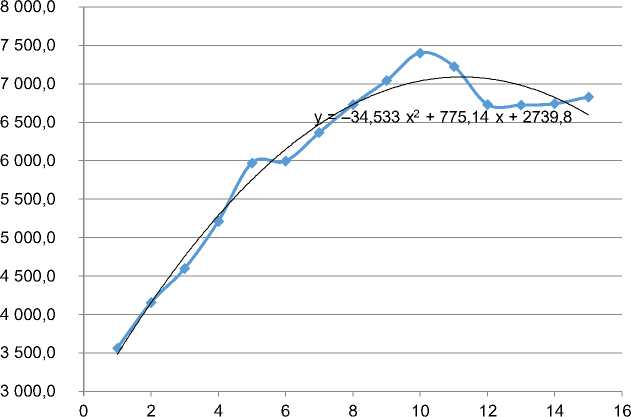

С учетом инфляционной компоненты денежные доходы населения растут со среднегодовым темпом прироста 4,8 %. На графике эту зависимость можно отобразить следующим образом (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Рост доходов населения за 2004–2017 гг. с учетом инфляции

Доход

Полиномиальная (Доход)

Аппроксимация полиномом 2-й степени (с учетом малого числа уровней ряда) приводит к определению зависимости денежного дохода от времени:

у = -34,53 t2 + 778,14 t + 2 739,8 (1)

где у – денежный доход на душу населения с учетом инфляции, руб./мес.;

t – номер года (в 2004 году t = 1).

При ближайшем рассмотрении перевернутой параболы (рис. 1) приходим к выводу, что будет наблюдаться снижение доходов. При сохранении данной тенденции математический анализ показывает, что у = 0 при t = 25,63. Подобный вывод требует уточнения зависимости денежного дохода от времени.

Также элементарным регрессионным анализом можно получить грубую оценку влияния роста денежных доходов на снижение доли малоимущих (2):

d = 0,2353 - 0,000017 у (2)

где d – доля малоимущих.

Множественный коэффициент корреляции равен 0,9208, это указывает на сильную связь результата (доля малоимущих) с фактором (денежный доход на душу населения с учетом инфляции) (3):

й2 = 0,8479 (3)

Соответственно, рост денежных доходов на каждую тысячу рублей уменьшает долю малоимущих на 0,017, или на 146 млн человек × 0,017 = 2,482 млн человек.

Новизна исследования состоит в проведении аппроксимации денежных доходов населения РФ полиномом 2-й степени; выявлении количественной связи между ростом денежных доходов населения и снижением доли малоимущих.

Основные выводы:

-

1. Рассчитаны очищенные от инфляции среднедушевые денежные доходы населения за период 2004–2017 гг. (см. табл. 3).

-

2. Проанализированы очищенные от инфляции среднедушевые денежные доходы населения за период 2004–2017 гг. – найдена тенденция (см. формулу 1).

-

3. Оценена зависимость снижения доли малоимущих от роста денежных доходов населения (2).

Дальнейшее направление исследования: в формуле 1 следует уточнить временную зависимость денежного дохода; в формуле 2 следует также учесть постоянный рост прожиточного минимума.

Ссылки:

Редактор: Фетисова Ирина Викторовна Переводчик: Бирюкова Полина Сергеевна

Список литературы Оценка взаимосвязи: денежные доходы населения и доля малоимущих в России

- Гришина Е.Н., Лаптева И.П., Трусова Л.Н. Денежные доходы как основной индикатор уровня жизни населения России // Статистика и экономика. 2019. Т. 16, № 3. С. 15-23. DOI: 10.21686/2500-3925-2019-3-15-23

- Мартынов А.П., Богословская С.С. Уровень и качество жизни населения в регионах Приволжского федерального округа: современное состояние и динамика развития // Вопросы статистики. 2018. Т. 25, № 1. С. 25-33

- Лаптева Е.В. Статистический анализ и прогнозирование уровня доходов населения в Российской Федерации. // Интеллект, Инновации, Инвестиции. 2016. № 12. С. 64-69

- Лейман Т.И. Асимметрия доходов населения как форма неравенства в экономике России. М., 2012. 320 c

- Жаромский В.С., Мигранова Л.А., Токсанбаева М.С. Социально-экономическое неравенство в России: динамика и методы оценки // Народонаселение. 2018. Т. 21, № 4. С. 79-95. DOI: 10.26653/1561-7785-2018-21-4-08