Оценка закарстованности месторождений строительного гипса

Автор: Худеньких К.О.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 1 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены различные методики расчета закарстованности полезной толщи месторождений гипса. Предложен собственный комплексный метод расчета закарстованности, основанный на определении объемных коэффициентов закарстованности поверхности гипсовой толщи и ее внутренней закарстованности. Представлены результаты опробования предложенного метода на Соколино-Саркаевском месторождении гипса и ангидрита. Установлено, что процент поверхностной и внутренней закарстованности заполненных полостей характеризует разубоживание полезной толщи.

Месторождения гипса, коэффициент закарстованности, объем, карстовая полость, разубоживание

Короткий адрес: https://sciup.org/147245031

IDR: 147245031 | УДК: 551.2.01 | DOI: 10.17072/psu.geol.18.1.49

Текст научной статьи Оценка закарстованности месторождений строительного гипса

В настоящее время при инженерногеологических изысканиях на территориях, подверженных карстовым процессам, специалисты используют расчетные показатели, предложенные в основных нормативных документах (Методические рекомендации..., 2009, СП 11-105-97, 2009, ТСН 11-301-2004, 2005 и др.). Наиболее часто применяют следующие: интенсивность провалообразования (случаи/км2год), средний диаметр карстовых провалов (м), плотность карстовых форм (шт./км2), площадной показатель закарсто-ванности (%), объемный показатель закар-стованности (мм). Но не все из перечислен- ных показателей можно оценки закарстованности месторождений гипса.

В литературе оценить применить для полезной толщи

закарстованность

полезной толщи предлагается двумя способами. В первом случае закарстованность полезной толщи (Зпт) вычисляется по формуле о = V+Vn Зпт T7 , Vобщ

где V – объем воронок (м3), V п – объем потерь на контакте с карстовыми образованиями (м3), V общ – объем полезной толщи (м3) (Чуракова, Гарифулова, 2015).

В своей работе Е.А. Чуракова и А.В. Га-рифулова не уточняют, о каких воронках идет речь, но исходя из контекста статьи можно сделать вывод, что имеются в виду воронки, развитые на дневной поверхности, объем которых (V) предлагается вычислять по формуле v = y4RH2 + RHRB + RB2),

где h – глубина воронки (м), R в – радиус ее верхнего основания (м), R н – радиус ее нижнего основания (м). Объем потерь на контакте с карстовыми образованиями вычисляется по следующей формуле:

Vn = L-S mp - n, (3)

где L – средняя длина окружности воронки (м), S тр – площадь элементарной трапеции (м2), n – количество уступов (Чуракова, Га-рифулова, 2015).

Проанализировав формулы 1-3, необходимо отметить следующее. Во-первых, данный метод будет совершенно бесполезен для месторождений, где поверхностные карстовые формы развиты слабо, крайне неравномерно или не развиты совсем. Во-вторых, непонятно, как определить исходные данные для расчета площади элементарной трапе-

ции. В-третьих, почему потери на контакте с карстовыми формами используются для характеристики закарстованности? Вывод: данный метод не может быть применим для оценки закарстованности полезной толщи.

Второй метод оценки закарстованности полезной толщи предложила Д.А. Усольцева (Усольцева, 2013). Суть его заключается в следующем. Закарстованность предлагается оценивать через два показателя:

– коэффициент внутренней закарстован-ности ( К вз ), определяемый по формуле

КВз=^х100% , (4)

L ^

где h – вертикальный размер полости (м), l – мощность горизонта, на котором вскрыты полости (м);

– коэффициент общей подземной закар-стованности ( К опз ), вычисляемый по формуле

Копз = L ^ +L( ^-5 х 100%, (5)

ииз схт v 7

где m – полная мощность карстующихся пород (м), с – количество скважин (Усольцева, 2013).

Формула (4) используется для оценки за- карстованности только одного уступа, но не характеризует полезную толщу в целом. Этот коэффициент полностью зависит от мощности горизонта, для которого производится расчет. Чем меньше мощность горизонта, тем больше будет коэффициент его закарстованности. Непонятен и вопрос, как и зачем это применять на практике, поскольку такой коэффициент не используется ни при подсчете запасов, ни в расчетах потерь и разубоживания.

В формуле (5) не объяснено, какую роль играет выражение Ʃ(m–l) и зачем его нужно прибавлять к сумме высот всех вскрытых скважинами полостей? Если из формулы (5) убрать это выражение, то она приобретет вид

Копз = — х 100% ииз схт

и будет характеризовать закарстованность всей полезной толщи в пределах месторождения. Именно формула (6) используется для определения закарстованности при подсче- тах запасов.

При последнем подсчете запасов Соколи-но-Саркаевского месторождения, выполненном в 2014 г., коэффициент закарстованно-сти, рассчитанный по формуле (6), для гипса составил 5,21%, для ангидрита – 1,62%. Од- нако это практически не отражает реальную ситуацию, которая складывается в процессе эксплуатации месторождения. Например, сравнительный анализ показал значительное расхождение данных оценки запасов и эксплуатации Шубинского месторождения гипса (Богомаз, 2016).

Поверхность гипсовой толщи имеет крайне неровную поверхность, осложненную различными погребенными карстовыми формами, которые, как правило, не выражены на дневной поверхности. Для оценки поверхностной закарстованности полезной толщи в пределах ее отработанного участка целесообразно применять формулы, используемые для оценки закарстованности на дневной поверхности, а именно объемный коэффициент поверхностной закарстованно-сти (%):

Kv = ^^ • 100%, (7) ‘з ^ткп , где ΣVпк – суммарный объем всех поверхностных карстопроявлений в пределах участка местности (м3), Vткп – усредненный объем толщи карстующихся пород в пределах участка местности (м3) (Худеньких, 2011).

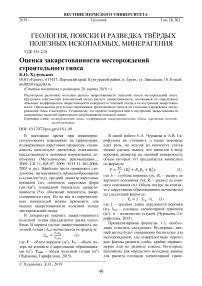

В границах карьера Саркаевский имеется отработанный участок, в пределах которого построена гипсометрическая поверхность кровли гипсовой толщи (рисунок).

Как уже отмечалось, поверхность гипсовой толщи имеет крайне сложный рельеф, изобилующий различными карстовыми формами, поэтому подсчитать суммарный объем всех карстопроявлений в пределах отработанного участка «вручную» – процесс весьма трудозатратный и долговременный.

Для определения объемного коэффициента поверхностной закарстованности гипсовой толщи использовалось лицензионное программное обеспечение компании CREDO DIALOGUE, в частности программный комплекс «CREDO Объёмы».

С помощью этой программы были рассчитаны ΣV пк – суммарный объем всех поверхностных карстопроявлений в кровле полезной гипсовой толщи (691984 м3) и V ткп – усредненный объем полезной толщи в пределах отработанного участка (3170774 м3), получившиеся значения подставлены в формулу (7):

Ку

• 100% = 22%.

- пз

Отработанный участок карьера «Саркаев-ский», в пределах которого построен гипсометрический план поверхности гипсовой толщи

Таким образом, объемный коэффициент поверхностной закарстованности гипсовой толщи Соколино-Саркаевского месторождения в пределах отработанного участка составил 22%. Полученный коэффициент характеризует не только поверхностную за-карстованность гипсовой толщи, но и ее разубоживание. В данном случае, поскольку речь идет об объемах, разубоживание равно объемному коэффициенту поверхностной закарстованности, а значит, составляет также 22%.

Объемный коэффициент внутренней за-карстованности полезной толщи может быть определен через объемный коэффициент за-карстованности, вычисляемый по формуле

Kv = ^^100%, (8) -взпт — где EVn - суммарный объем выявленных полостей в гипсовой толще или на ее участке (м3), Vnm - усредненный объем полезной толщи или ее участка (м3) (Худеньких, 2011).

Вычислить объемный коэффициент закар-стованности можно лишь при наличии информации о имеющихся пространственных характеристиках карстовой полости (хотя бы высоты).

Существуют два основных метода вычисления объема карстовой полости, выявленной в результате бурения скважин. Первый предложен российским ученым В.П. Хоменко. Суть его в следующем. Первоначально известна высота полости. Сама полость представляется как цилиндр, диаметр которого определяется как средний диаметр провалов на исследуемой территории (Хоменко, 2009). Таким образом, объем полости вычисляется как объем цилиндра:

Р = nr 2 h . (9)

Второй метод предложен немецкими кар-стоведами. Отличие его от российского варианта в том, что немецкие исследователи предлагают рассматривать полость как полусферу и вычислять объем полости с помощью формулы объема полусферы (Адерхо-льд, 2010):

К =4^3 . (10)

После проведения буровых работ достоверно известна только одна величина - высота полости, вскрытой скважиной. Определить диаметр полости не представляется возможным. На Соколино-Саркаевском месторождении фиксирование образования провалов началось только в 2012 г., зафиксировано всего порядка трех десятков, что не позволяет достоверно высчитать средний диаметр провалов. В формуле 10 h=r , т.к. речь идет о полусфере, поэтому при вычислении объемов карстовых полостей эта формула имеет практическое применение.

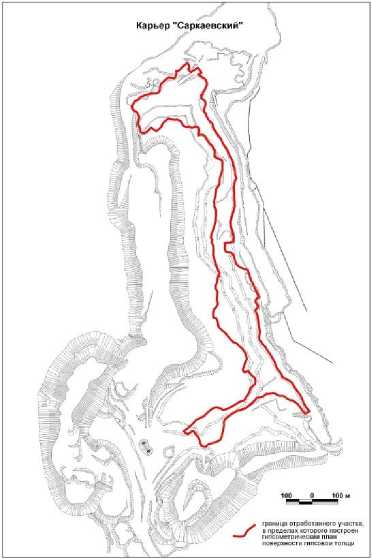

В пределах отработанного участка карьера «Саркаевский» скважинами вскрыто 93 карстовые полости, из которых 39 незаполненные и 54 заполненные. По формуле (10) рассчитан объем каждой полости (в табл. 1 - объемы незаполненных полостей, в табл. 2 - заполненных).

Раздельный расчет объемов заполненных полостей и незаполненных объясняется следующим. Объемный коэффициент внутренней закарстованности гипсовой толщи будет характеризовать ее разубоживание, т.к. заполнитель карстовых полостей состоит в большинстве случаев из щебня и дресвы карбонатных пород с песчано-суглинистым заполнителем.

|

Суммарный объем незаполненных поло- – для незаполненных полостей стей составил 40361 м3, заполненных - к _ 40361 100% _ 1%; 219432 м3, общий суммарный объем всех по- взпт 3170774 – для заполненных полостей лостей - 259793 м3. 219432 Усредненный объем полезной толщи, как К^ пт = 3170774100 % = 7%; указано выше, – 3170774 м3. Подставив по- – для всех полостей лучившиеся объемы в формулу (8), получим к _ 259793 . 100% _ 8%. следующие значения объемного коэффици- взпт 3170774 ента внутренней закарстованности полезной толщи: Таблица 1. Результаты вычисления объемов незаполненных карстовых полостей |

||||||||||||

|

№ скв. |

Высота полости (h), м |

Объем полости (V п ), м3 |

№ скв. |

Высота полости (h), м |

Объем полости (V п ), м3 |

№ скв. |

Высота полости (h), м |

Объем полости (V п ), м3 |

№ скв. |

Высота полости (h), м |

Объем полости (V п ), м3 |

|

|

139 |

1,0 |

4 |

1054 |

0,5 |

1 |

1071 |

4,0 |

268 |

1095 |

1,5 |

14 |

|

|

159 |

1,6 |

17 |

1056 |

4,6 |

408 |

1072 |

5,0 |

523 |

1102 |

2,0 |

33 |

|

|

174 |

3,2 |

137 |

1057 |

8,5 |

2571 |

1077 |

3,5 |

180 |

1107 |

6,9 |

1375 |

|

|

182 |

1,3 |

9 |

1059 |

8,9 |

2951 |

1079 |

1,5 |

14 |

1109 |

1,0 |

4 |

|

|

828 |

2,9 |

102 |

1061 |

4,2 |

310 |

1080 |

1,0 |

4 |

1110 |

0,5 |

1 |

|

|

1048 |

16,6 |

19151 |

1062 |

3,9 |

248 |

1082 |

2,0 |

33 |

1111 |

3,7 |

212 |

|

|

1049 |

7,4 |

1697 |

1063 |

7,5 |

1766 |

1083 |

1,0 |

4 |

1116 |

4,2 |

310 |

|

|

1050 |

0,5 |

1 |

1066 |

1,5 |

14 |

1088 |

3,0 |

113 |

1120 |

12,0 |

7235 |

|

|

1051 |

1,0 |

4 |

1069 |

4,0 |

268 |

1093 |

1,5 |

14 |

1128 |

1,1 |

6 |

|

|

1052 |

2,5 |

65 |

1070 |

1,8 |

24 |

1094 |

4,0 |

268 |

ƩV п(незап) |

40361 |

||

Таблица 2. Результаты вычисления объемов заполненных карстовых полостей

|

№ скв. |

Высота полости (h), м |

Объем полости (V п ), м3 |

№ скв. |

Высота полости (h), м |

Объем полости (V п ), м3 |

№ скв. |

Высота полости (h), м |

Объем полости (V п ), м3 |

№ скв. |

Высота полости (h), м |

Объем полости (V п ), м3 |

|

4 |

1,4 |

11 |

1047 |

3,1 |

125 |

1066 |

3,5 |

180 |

1118 |

3,7 |

212 |

|

13 |

1,4 |

11 |

1048 |

1,0 |

4 |

1080 |

15,5 |

15591 |

1120 |

4,5 |

382 |

|

29 |

2,7 |

82 |

1049 |

1,0 |

4 |

1082 |

18,4 |

26081 |

1121 |

1,7 |

21 |

|

122 |

15,1 |

14414 |

1050 |

5,0 |

523 |

1083 |

4,5 |

382 |

1122 |

1,4 |

11 |

|

166 |

3,0 |

113 |

1051 |

1,7 |

21 |

1085 |

10,5 |

4847 |

1126 |

21,5 |

41609 |

|

174 |

10,2 |

4443 |

1052 |

3,5 |

180 |

1092 |

3,8 |

230 |

1127 |

13,4 |

10074 |

|

178 |

2,6 |

74 |

1054 |

1,0 |

4 |

1099 |

7,8 |

1987 |

1128 |

2,4 |

58 |

|

179 |

3,2 |

137 |

1056 |

3,4 |

165 |

1100 |

5,7 |

775 |

1129 |

2,2 |

45 |

|

187 |

1,5 |

14,13 |

1057 |

11,5 |

6367 |

1102 |

7,3 |

1629 |

1132 |

23,7 |

55733 |

|

364 |

1,8 |

24 |

1059 |

1,5 |

14 |

1106 |

2,1 |

39 |

1133 |

5,3 |

623 |

|

1012 |

1,0 |

4 |

1060 |

1,5 |

14 |

1108 |

4,0 |

268 |

1134 |

2,6 |

74 |

|

1013 |

1,0 |

4 |

1061 |

2,5 |

65 |

1113 |

3,3 |

150 |

1135 |

2,0 |

33 |

|

1015 |

1,0 |

4 |

1062 |

9,6 |

3704 |

1115 |

18,6 |

26941 |

ƩV п(зап) |

219432 |

|

|

1021 |

6,0 |

904 |

1063 |

1,5 |

14 |

1117 |

1,5 |

14 |

|||

На заключительном этапе рассчитывается общая закарстованность полезной толщи ( З пт ) по формуле

З = ^^^ • 100% , (11)

1,1 ^пт ' '

которая для отработанного участка карьера

«Саркаевский» составляет

^пт

• 100% = 30%.

691984+259793

Фактическая закарстованность отработан- ного участка карьера «Саркаевский» составляет 30%, из которых 29% – разубоживание гипсовой толщи. Эти цифры могут быть ис- пользованы в качестве прогнозных при дальнейшей эксплуатации Соколино-Саркаевского месторождения. Они свидетельствуют о сильном загрязнении гипсовой толщи.

Таким образом, данные о закарстованно-сти, полученные при эксплуатации Соколи-но-Саркаевского месторождения, значительно расходятся с аналогичными данными разведки (соответственно 30% и 5,21%). Такая разница вызвана тем, что при подсчете запасов не учитывается коэффициент поверхностной закарстованности гипсовой толщи, хотя именно этот фактор является ключевым при разработке месторождений строительного гипса. Закарстованность отработанного участка карьера «Саркаевский» можно назвать равномерной, поэтому предполагается, что оставшаяся еще не вскрытая толща гипса будет иметь такую же поверхность и такое же строение (наличие карстовых полостей). При данном условии закарстованность оставшегося неотработанного участка месторождения будет стремиться к 30%, из которых большая часть будет являться разубоживанием и, значит, снижать качество полезного ископаемого. Для уточнения и корректировки геологических данных на месторождениях строительного гипса необходимо проводить опережающую эксплуатационную разведку.

на. Рекомендации по оценке геологических рисков при проведении строительных мероприятий: монография/ под ред. Е.В. Копосова; пер. с нем. В.В. Толмачева; ННГАСУ. Н. Новгород, 2010. 109 с.

Богомаз М.В. Методы геометрической и статистической обработки геологических полей месторождений гипса (на примере Шубинского месторождения) // Стратегия и процессы освоения георесурсов: сб. науч. тр. / ГИ УрО РАН. Пермь, 2016. Вып 14. С. 44-47.

Методические рекомендации по проведению инженерно-геологических изысканий на карстоопасных территориях (на примере Пермского края)/ ГИ УрО РАН, ОАО «ПНИИИС». М., 2009. 154 с.

СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Ч. II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов/ ПНИИИС Госстроя России. М., 2000. 94 с.

ТСН 11-301-2004. Инженерно-геологические изыскания на закарстованных территориях Пермской области. Пермь, 2005. 120 с.

Усольцева Д.А. Подсчет закарстованности на Шубинском месторождении строительного гипса // Геология в развивающемся мире: сб. науч. тр. в 2 т. / отв. ред. Е.Н. Батурин; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2013. Т.2. С. 41-44.

Хоменко В.П. Карстово-обвальные провалы «простого» типа: полевые исследования // Инженерная геология/ ОАО «ПНИИИС». М., 2009. №4. С. 40-48.

Худеньких К.О. К вопросу об определении некоторых показателей (коэффициентов) закарсто-ванности // Стратегия и процессы освоения георесурсов: сб. науч. тр. /ГИ УрО РАН. Пермь, 2011. Вып. 9. С. 57-59.

Чуракова Е.А., Гарифулова А.В. Оценка закар-стованности Селищенского месторождения строительного гипса // Геология в развивающемся мире: сб. науч. тр. в 2 т. / отв. ред. П.А. Белкин; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2015. Т.1. С. 137140.

Список литературы Оценка закарстованности месторождений строительного гипса

- Адерхольд Г. Классификация провалов и мульд оседаний в карстоопасных районах Гессена. Рекомендации по оценке геологических рисков при проведении строительных мероприятий: монография/ под ред. Е.В. Копосова; пер. с нем. В.В. Толмачева; ННГАСУ. Н. Новгород, 2010. 109 с.

- Богомаз М.В. Методы геометрической и статистической обработки геологических полей месторождений гипса (на примере Шубинского месторождения) // Стратегия и процессы освоения георесурсов: сб. науч. тр. / ГИ УрО РАН. Пермь, 2016. Вып 14. С. 44-47.

- Методические рекомендации по проведению инженерно-геологических изысканий на карстоопасных территориях (на примере Пермского края)/ ГИ УрО РАН, ОАО «ПНИИИС». М., 2009. 154 с.

- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Ч. II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов/ ПНИИИС Госстроя России. М., 2000. 94 с.

- ТСН 11-301-2004. Инженерно-геологические изыскания на закарстованных территориях Пермской области. Пермь, 2005. 120 с.

- Усольцева Д.А. Подсчет закарстованности на Шубинском месторождении строительного гипса // Геология в развивающемся мире: сб. науч. тр. в 2 т. / отв. ред. Е.Н. Батурин; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2013. Т.2. С. 41-44.

- Хоменко В.П. Карстово-обвальные провалы «простого» типа: полевые исследования // Инженерная геология/ ОАО «ПНИИИС». М., 2009. №4. С. 40-48.

- Худеньких К.О. К вопросу об определении некоторых показателей (коэффициентов) закарстованности // Стратегия и процессы освоения георесурсов: сб. науч. тр. /ГИ УрО РАН. Пермь, 2011. Вып. 9. С. 57-59.

- Чуракова Е.А., Гарифулова А.В. Оценка закарстованности Селищенского месторождения строительного гипса // Геология в развивающемся мире: сб. науч. тр. в 2 т. / отв. ред. П.А. Белкин; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2015. Т.1. С. 137-140.