Одно из проявлений погребально-поминальной практики у носителей андроновской (фёдоровской) культуры в Барабинской лесостепи

Автор: Молодин В.И., Нестерова М.С., Кобелева Л.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье обобщены результаты анализа группы могил андроновского (фёдоровского) некрополя Тартас-1 (Барабинская лесостепь). На исследуемом участке зафиксированы несколько рядов захоронений и зольники со следами ритуальной деятельности. Специфика заполнения погребений - наличие золистой линзы, содержащей кости животных и рыб, фрагменты керамики со следами температурного воздействия. Определено, что источником золы являлись расположенные рядом зольники с аналогичными заполнением и находками. Состав выявленных в могилах и зольниках остеологических материалов (кости ног коровы, овцы/козы, лошади) позволяет интерпретировать их как следы жертвоприношений. В погр. № 282 в золистом слое обнаружено парциальное захоронение человека, атрибутированное также как жертвоприношение. Отмечено, что по таким характеристикам погребального обряда, как ориентация могил, их расположение рядами на могильном поле, положение погребенного, инвентарь могилы на данном участке соответствуют традициям погребальной практики андроновского (фёдоровского) населения и не отличаются от остальных захоронений некрополя. Полных аналогов охарактеризованного обряда не обнаружено. Приведены наиболее типологически близкие проявления - использование золы, костей животных, ямы-жертвенники и др. В статье предложена реконструкция последовательности обрядовых действий и варианты их интерпретации. Сделан вывод о том, что рассматриваемые захоронения оставлены одной из групп мигрантов (андроновцев), активно контактировавших с местным населением. Выявленные особенности погребального обряда, возможно, отражают попытку консолидации групп пришлого населения на основе традиционных обрядовых практик, в которых важная роль отводилась огню и его символам.

Барабинская лесостепь, андроновская (фёдоровская) культура, погребально-поминальная практика, золистая засыпка, жертвоприношение

Короткий адрес: https://sciup.org/145146243

IDR: 145146243 | УДК: 903.5(571.14)

Текст научной статьи Одно из проявлений погребально-поминальной практики у носителей андроновской (фёдоровской) культуры в Барабинской лесостепи

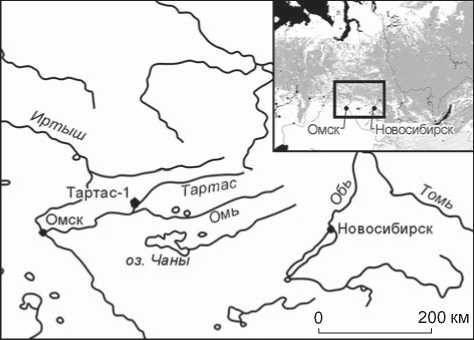

В настоящее время на территории лесостепной части Иртышского правобережья открыто и исследовано значительное количество погребальных комплексов андроновской (фёдоровской) культуры. К их числу относятся серия могильников в центральной части Барабинской лесостепи (см.: [Молодин, 1985]), монографически исследованные погребальные комплексы в западной – Старый Тартас-4 [Молодин, Новиков, Жемерикин, 2002], Старый Сад [Моло-дин и др., 2016], Сопка-2/5 [Молодин, Гришин, 2019], а также самый грандиозный некрополь, находящийся в стадии изучения, – Тартас-1 (рис. 1). Полученные в ходе исследования объектов материалы значительно обогащают представления о погребальной практике носителей андроновской (фёдоровской) культуры.

Свидетельства совершения ритуалов захоронения с использованием огня обнаружены во время раскопок многих андроновских могильников на всей территории распространения культуры. Для алакульских памятников характерны жертвенники – ямы с сосудами, золой и костями животных, которые делали над погребениями под курганной насыпью (см. напр.: [Усманова, 2005, с. 130; Сотникова, 2014, с. 268; Стефанов, Корочкова, 2006, с. 77]); засыпка умерших остатками погребального костра, следы разведения огня в заполнении погребальной камеры [Хабарова, 1994, с. 10] и сожжения погребальной камеры (домовины) [Матвеев, 1997]. В фёдоровских могильниках встречаются следы не только обряда кремации, но и разведе-

Рис. 1. Расположение памятника Тартас-1.

ния огня в верхней части (сжигание перекрытия) или на дне погребальной камеры, а также (реже) остатки тризны в виде обожженных костей животных под насыпью кургана [Хабарова, 1994, с. 17]. По мнению Е.Е. Кузьминой, все это является проявлением одного культа огня, но совершенно разных обрядовых действий, производившихся в разное время и по разным поводам [1986, с. 88].

Исследования на могильнике Тартас-1, расположенном в Барабинской лесостепи (Венгеровский р-н Новосибирской обл.), позволили выделить еще один вариант ритуального использования огня в погребальной практике андроновской (фёдоровской) культуры – грунтовые могилы засыпали золистым слоем, содержащим обожженные кости животных и фрагменты керамики. Цель данной работы – провести всесторонний анализ указанной группы могил, выявить особенности обрядовых проявлений и предложить их интерпретацию.

Характеристика объектов комплекса

На могильнике Тартас-1 к настоящему времени исследованы ок. 800 погребений, из которых более 50 % относятся к андроновской (фёдоровской) культуре. Методика исследования этого комплекса предполагает сплошное вскрытие отложений на всей площади памятника с учетом данных геофизического мониторинга и проведение раскопок только вручную [Молодин и др., 2003]. Такой подход позволяет с высокой степенью точности определить границы памятника, провести углубленный анализ планиграфии захоронений и инвентаря, а также определить их хронологическую принадлежность и выявить специфику обрядовых проявлений. Ранее авторами отмечалось, что материалы с различных участков погребального поля могут отражать разные периоды появления в Барабинской лесостепи андроновцев (фёдоровцев) и связанных с ними популяций, а также этапы их взаимодействия с автохтонным населением – носителями позднекротовской (черноозерской) культуры (см., напр.: [Молодин, 2011; Молодин, Дураков, Кобелева, 2018]).

Погребения с золистой засыпкой компактно локализуются в юго-западной части некрополя (рис. 2). К сожалению, эта часть памятника подверглась значительному разрушению: здесь был карьер, а также проходила грунтовая дорога, поэтому установить ко-

Рис. 2. Магнитограмма памятника Тартас-1 ( 1 ) и схема захоронений с золистой засыпкой на нем ( 2 ).

а – граница исследованной площади могильника; б – граница анализируемого участка; в – условная граница карьера; г – погребение с золистой засыпкой; д – погребение с содержанием пепла в заполнении; е – прокал; ж – парциальное захоронение в верхней части могильной ямы; з – погребение по обряду трупоположе-ния (взрослый индивид); и – погребение по обряду трупоположения (ребенок); к – погребение по обряду трупосожжения; л – биритуальное погребение; м – объект ритуального характера (скопление альчи-ков (32) и кость лошади (33)).

личество подобных захоронений, находившихся в данном месте изначально, не представляется возможным. Бесспорные следы совершения обрядов с использованием золы/пепла, жженых костей и фрагментов керамики зафиксированы в 23 погребениях (табл. 1, 2). Захоронения образуют несколько рядов, вытянутых по линии С – Ю с незначительными отклонениями. В заполнении части погребений не выявлены следы золы. Это можно объяснить разрушением верхней части культурного слоя (№ 188–190, 240): разница в нивелировочных отметках на уровне фиксации пятен и на дне выбранного карьера составляет до 1 м. Наличие золы в рассматриваемых захоронениях, возможно, является дифференци-

рующим признаком. Например, отсутствие такой засыпки в неглубоких детских погребениях (№ 184, 186, 191, 232, 236, 327, 308, 309, 417, 415) можно считать особенностью погребального обряда.

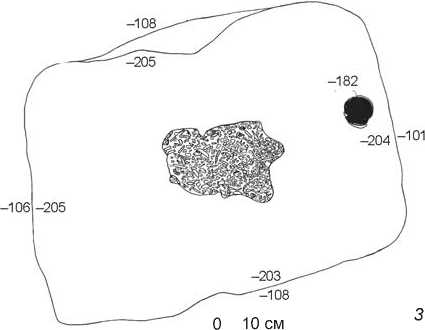

Могильные ямы подпрямоугольной формы одинаковые по размерам. От других андроновских (фёдоровских) погребений могильника они отличаются только специфическим заполнением. В нижней части находится слой мешаной серо-желтой супеси, в средней (основная) – темно-серая плотная супесь. В верхней части фиксируется чашевидная линза золистой супеси, мощность которой в разных погребениях составляет от 0,05 до 0,4 м (рис. 3). Овальная в плане линза занимает центральную часть могильной ямы. Цвет этого слоя варьирует от светло-серого до пепельно-оранжевого оттенка; в некоторых местах отмечена слоистость.

В нижней части линзы прослеживаются незначительные участки бурого цвета. Специфика данного грунтового могильника заключается в том, что верхний слой почти до уровня материка распахан, поэтому контуры погребений фиксируются чаще всего в виде темносерых пятен при зачистке материкового желтого суглинка. Однако при исследовании рассматриваемого участка некрополя удалось проследить золистый слой на 0,1–0,2 м выше уровня древней погребенной почвы (погр. № 287, 288, 310) (рис. 3, 3 ). Погребение № 311 было расположено в двух траншеях, поэтому его поперечный разрез был заложен от уровня современной дневной поверхности. В разрезе хорошо видно, что слой супеси возвышается над уровнем погребенной почвы в виде небольшой компактной насыпи (рис. 3, 4 ). В профиле погр. № 312 отмечено несколько прослоек

Таблица 1. Погребения с золистым заполнением могильника Тартас-1

|

№ погребения |

Размеры могильной ямы, м |

Характеристика погребальной практики |

Инвентарь |

|

195 |

1,75 × 1,1 × 0,54 |

Ребенок в скорченном положении на левом боку |

Сосуд, астрагал коровы, бронзовая серьга |

|

196 |

1,6 × 1,12 × 0,5 |

Взрослый в скорченном положении на левом боку |

Сосуд |

|

229 |

1,3 × 0,8 × 0,4 |

Кремация (2 индивида?) |

» |

|

231 |

1,2 × 0,9 × 0,7 |

2 ребенка в скорченном положении на левом боку |

Сосуд, 2 астрагала барана |

|

233 |

1,15 × 0,9 × 0,5 |

Взрослый, вторичное погребение |

То же, костяная ложка, костяной распределитель |

|

235 |

1,8 × 0,95 × 0,59 |

Взрослый, вторичное погребение (только череп) |

Сосуд, блюдо из рога |

|

239 |

1,7 × 0,9 × 0,6 |

Взрослый в скорченном положении на правом боку |

Сосуд |

|

241 |

1,65 × 1,35 × 0,78 |

Взрослый в скорченном положении на левом боку |

Сосуд, 2 бронзовых височных кольца |

|

242 |

1,65 × 1,06 × 0,65 |

То же |

Сосуд, 2 серебряных колечка |

|

279 |

0,9 × 0,45 × 0,53 |

Ребенок в скорченном положении на правом боку |

Сосуд |

|

281 |

1,58 × 0,7 × 0,25 |

Взрослый в скорченном положении на левом боку |

Сосуд, зуб животного |

|

282 |

2,22 × 1,66 × 1,0 |

Кремация |

Сосуд |

|

283 |

1,96 × 1,0 × 0,54 |

» |

Нижняя челюсть овцы (?) |

|

287 |

1,62 × 0,77 × 0,43 |

Взрослый в скорченном положении на левом боку |

4 астрагала, длинный костяной предмет |

|

288 |

2,1 × 1,06 × 0,69 |

То же |

Сосуд, роговая ложка, зуб животного |

|

306 |

1,47 × 0,97 × 0,82 |

Кремация и ребенок в скорченном положении на левом боку |

Сосуд |

|

307 |

1,94 × 1,45 × 1,03 |

Взрослый в скорченном положении на левом боку |

Сосуд, кости крупной птицы (?) |

|

310 |

1,47 × 0,99 × 0,63 |

Ребенок в скорченном положении на левом боку |

Сосуд |

|

311 |

1,74 × 1,1 × 0,44 |

Взрослый в скорченном положении на левом боку |

» |

|

312 |

2,07 × 1,79 × 1,22 |

То же |

Сосуд, скопление чешуи, бронзовое шило, 2 бронзовые серьги с раструбом, бронзовая бусина, 5 астрагалов, 2 бронзовые серьги, фрагменты сложносоставного бронзового украшения, бронзовые бляшки, браслеты из бронзовых бусин |

|

326 |

1,8 × 0,88 × 0,59 |

Взрослый, вторичное погребение (часть костей в сочленении) |

Сосуд, фрагмент литейной формы |

|

416 |

1,9 × 1,5 × 0,7 |

2 индивида: взрослый в скорченном положении на левом боку; взрослый, вторичное погребение, четко локализованное скопление костей |

2 сосуда, бронзовая игла, бронзовые браслеты из бусин, височное кольцо, кости и целые скелеты рыбы |

|

421 |

2,12 × 1,25 × 0,65 |

Вторичное погребение (несколько костей) |

– |

Таблица 2. Находки из объектов с золистым заполнением могильника Тартас-1

В 21 объекте (91 %) в слое золистой супеси, по существу в ямах, сделанных в верхней части засыпки могильных камер, зафиксированы кости животных со следами воздействия огня, кости и чешуя рыб, фрагменты керамики, в т.ч. со следами вторичного обжига (табл. 2). В погр. № 416 в этом слое обнаружены костяное острие и бронзовая бляшка. Кости и чешуя рыб встречаются в заполнении семи погребений (30,4 %). В двух могилах удалось идентифицировать чешую и глоточные кости карася [Молодин и др., 2015, с. 78]. Фрагменты керамики обнаружены в золистом заполнении 10 могил (43,4 %).

Кости животных представлены в виде рубленых и колотых фрагментов разных размеров. Их количество составляет от 1 до 350 ед. Цвет костей варьирует от светло-коричневого до черного. Единичны светлосерые и белые фрагменты, относящиеся к начальным этапам процесса кальцинирования [Cain, 2005, p. 875]. Поверхность костей гладкая, следы растрескивания волнообразные. Эти характеристики свидетельствуют о непродолжительном нахождении костей в огне при температуре не более 300 °С [Shipman, Foster, Schoeninger, 1984], что соответствует условиям открытого костра.

Рис. 3. Особенности заполнения погребений с золистой засыпкой могильника Тартас-1.

1 - № 306; 2 - № 310; 3 - № 287; 4 - № 311; 5 - № 312.

Видовое определение костей затруднено ввиду их фрагментарности. Большую часть коллекции составляют обломки диафизов, фрагменты трубчатых костей, метаподии, фаланги, меньшую - зубы, ребра, позвонки, таранные кости. До вида определяется* в среднем ок. 8-10 % (табл. 3). Фрагменты костей коровы (118 ед.) составляют 55,8 %, овцы/козы (33 ед.) - 27,5 %. Единичны кости лошади, лося, косули, медведя, лисицы, птицы. Среди остатков коровы преобладают различные кости конечностей (80 %), встречаются обломки челюстей, зубов, ребер, таза, имеется поясничный позвонок. Овце/козе принадлежат кости преимущественно конечностей

(78,5 %), единичны фрагменты челюсти, зубов, имеются два позвонка (грудной и поясничный). Дикие животные представлены фалангами, астрагалами и пяточными костями. Среди костей птиц большую часть составляют фрагменты диафизов длинных костей. Остеологический спектр определенно отражает характер стада андроновского (фёдоровского) населения, в котором доминировал крупный рогатый скот. Обнаруженные фрагменты костей, судя по их морфологии, могут быть свидетельствами совершения тризны или специальных действий, связанных с погребальной практикой.

Погребальный обряд, который представляют захоронения анализируемого участка, типичен для андроновской (фёдоровской) части некрополя Тар-тас-1: захоронения соответствуют обрядам ингума-

Таблица 3. Видовой состав остеологических остатков из объектов с золистым заполнением могильника Тартас-1, ед.

Необходимо остановиться на характеристике погр. № 282, материалы которого частично введены в научный оборот [Молодин и др., 2008, с. 205]. Над его северо-восточной стенкой на уровне погребенной почвы было выявлено овальное пятно серого пепла, в котором находилась нижняя часть человеческого скелета - несколько поясничных позвонков, крестец, кости таза и нижних конечностей в сочленении и правильном анатомическом положении (рис. 5, 1 ), что предполагает сохранение мягких тканей на момент захоронения. Парциальное захоронение (останки были уложены в скорченном положении на левом боку) ориентировано по линии СВ - ЮЗ в соответствии с канонами классической погребальной практики андроновцев (фёдоровцев). Сопроводительный инвентарь отсутствовал. Основная могильная яма размерами 2,22 х 1,66 м находилась на уровне материка. Она имела правильную подпрямоугольную форму и глубину 1 м от кровли. На дне могильной ямы в центре обнаружены следы трупосожжения - плот-

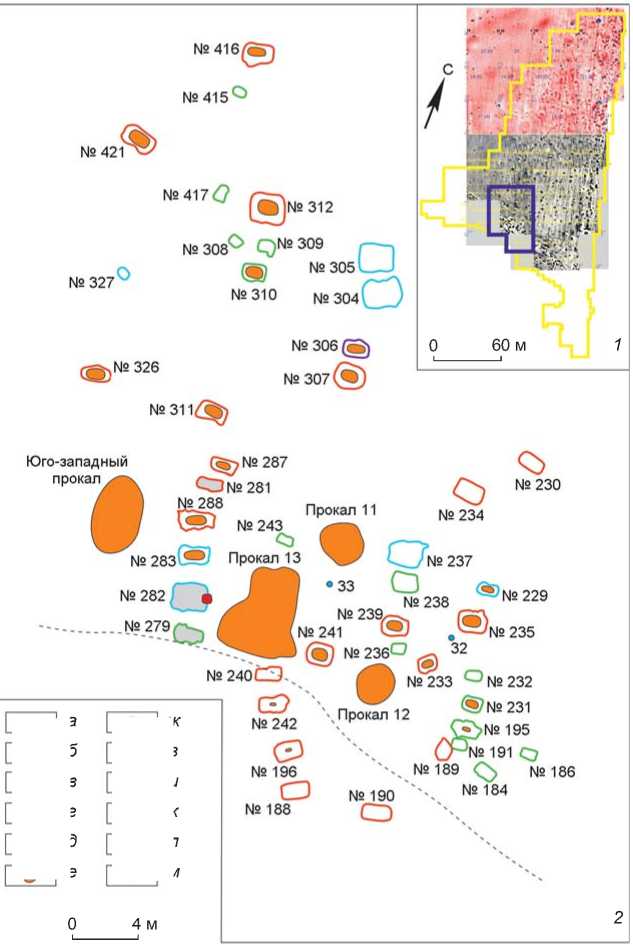

Рис. 4. Керамические сосуды из погребений с золистой засыпкой могильника Тартас-1.

1 – № 195; 2 – № 196; 3 – № 229; 4 – № 231; 5 – № 233; 6 – № 235; 7 – № 239; 8 – № 288; 9 – № 241; 10 – № 242; 11 – № 281;

12 – № 282; 13 – № 306; 14 – № 307; 15 – № 310; 16, 19 – № 416; 17 – № 311; 18 – № 312.

ное овальное скопление фрагментов кальцинированных костей, вытянутое по линии СВ – ЮЗ (рис. 5, 2 ). У северо-восточной стенки камеры стоял андронов-ский (фёдоровский) сосуд (рис. 5, 3 ). Расположение верхнего захоронения в слое золистой засыпки, его парциальный характер, отсутствие ямы и погребального инвентаря свидетельствуют о его жертвенном/ сопроводительном характере.

Между двумя рядами захоронений удало сь зафиксировать несколько зон прокаленного грунта с большим содержанием золы и обожженных костей

(см. рис. 2). Прокалы располагаются в ложе выбранного карьера, поэтому невозможно установить точные границы участка, на котором разводили костер в древности.

Прокал 11 – аморфное пятно размерами 2,75 × × 2,6 м из темно-серой золистой супеси с прослойками бурого и черного цвета, мощностью до 0,1 м. Прокал 12 зафиксирован в виде округлого пятна размерами 2,1 × 1,95 м из серой золистой супеси, мощностью до 0,1 м. Прокал 13 занимал самую большую площадь. Аморфное пятно размерами 5,5 × 5,0 м,

Рис. 5. Погребение № 282 могильника Тартас-1.

1, 2 – верхний ярус; 3 – нижний.

мощностью до 0,15 м из светло-серой, серой и бурой золистой супеси. Данный слой залегал неравномерно, заполняя небольшие углубления в нижележащем слое, маркирующем уровень древней погребенной почвы. Аналогичное по составу заполнение зафиксировано к юго-западу от крайнего в этой части некрополя ряда андроновских (фёдоровских) погр. № 279, 282, 283, 288, 281, 287, 311.

В заполнении всех объектов встречены фрагменты керамики (более 130 ед.) и обломки обожженных костей (более 900 ед.). Керамический комплекс состоит из фрагментов баночной посуды андроновско-го (фёдоровского) облика, некоторые со следами вторичного обжига (рис. 6). Коллекция остеологических находок по размерным и цветовым характеристикам близка к описанным выше остаткам из золистых линз погребений. Видовому определению подлежат только 10 % фрагментов (см. табл. 3). Почти половина коллекции – кости коровы – 45,6 %; кости лошади составляют 43,4 %, овцы/козы – 10 %. Сравнение выявило почти полное совпадение видового состава ко стей из прокалов и погребений, исключением является соотношение костей овцы/козы и лошади. Однако следует учитывать, что 12 костей лошади из прокала 12 принадлежат одной особи и представляют собой развалившуюся под воздействием огня ветвь нижней челюсти. Любопытно, что и в заполнении остальных прокалов имеются фрагменты нижней челюсти лошади. Что касается костей коровы и овцы/козы, то 80 % определимых фрагментов относятся к нижнему отделу конечностей.

Таким образом, с учетом идентичного состава заполнения прокалов и золистых линз в погребениях можно предполагать, что именно эти объекты были источником материала для засыпки могильных ям, здесь предавали огню пищу, преимущественно куски мяса домашних животных. Не вполне понятно, чем обусловлено наличие в данных объектах фрагментированной бытовой андроновской (фёдоровской) посуды. В сочетании с о статками мяса она, вероятно, ассоциировалась с потреблением пищи; фрагмент керамики выступал символом целого сосуда, в котором готовилась и подавалась еда.

На исследуемом участке могильника были обнаружены два объекта ритуального характера. Объект 32, расположенный между погр. № 232, 233 и 235, представлял собой скопление не менее чем 30 астрагалов овцы/козы плохой сохранности, в 2 из них имелись сквозные отверстия. Среди астрагалов находился резец коровы. Напомним, что астрагалы, в т.ч. с отверстиями, характерны для захоронений андроновцев (фёдоровцев). Они представлены и на могильнике

/«« c^' к г r fr ftf.T Arttv «6 ^t-t r r 11 r VAt tt A^'

г г c rf г t t t<

0 1 cм для 1–10

Xf r' <- <- «^^^^й cм 15

для 11–15

0 1 cм для 16–18

0 1 cм для 19–24

Рис. 6. Фрагменты керамики из погребений в золистом заполнении могильника Тартас-1.

1 – № 195; 2–4 – № 235; 5–10 – № 241; 11 – № 196; 12–15 – № 310; 16 – № 287; 17 – № 311; 18 – № 312; 19–24 – № 326.

Тартас-1. Объект 33, расположенный между прокала-ми недалеко от погр. № 241, – это обломок берцовой кости лошади, установленный в грунт вертикально.

Интерпретация погребально-поминального обряда

Характер заполнения могильных ям с золистыми линзами позволяет предполагать, что перед нами следы постпогребального ритуала, связанного с огнем и жертвоприношениями. По нашему мнению, действия происходили здесь в следующей последовательности. После завершения обряда захоронения, который проходил в соответствии с погребальной традицией но сителей андроновской (фёдоровской) культуры, могильную яму засыпали до уровня дневной поверхности. Спустя какое-то время в ней делали овальное углубление, в которое засыпали золу с костями и фрагментами керамики. Отсутствие прокала в подошве золистой линзы – это признак того, что костер не разводился непосредственно в подготовленной яме, хотя бурый цвет свидетельствует о высокой температуре засыпаемой золы. Ее источником являлся, вероятно, один из зольников, расположенных между рядами погребений на данном участке могильника. Из этой засыпки было сформировано небольшое возвышение (холмик) над могильной ямой. С учетом наличия в некоторых погребениях нескольких прослоек золы можно предполагать, что такие действия совершались неоднократно.

Основной слой зольника образовался в результате сжигания большого количества деревьев, возможно травы и кустарников, на открытом огне, температура которого была не менее 300 °С. Продуктом сгорания именно этого топлива является мелкодисперсная светло-серая зола [Braadbaart, Poole, Huisman, 2012]. Кости животных и фрагменты керамики, судя по их цвету и текстуре, находились в огне непродолжительное время.

Зольники создавались для проведения и других актов, которые трудно доказательно реконструировать. С этими действиями связаны скопления костей, в частности, таранных. Исследователи отмечали использование астрагалов в погребальной практике (см., напр.: [Усачук, Панасюк, 2014]), а также в обрядовой практике на святилищах [Молодин, Ефремова, 1998], например, альчики были обнаружены в слое эпохи бронзы на святилище грота Куйлю (Горный Алтай) [Молодин, Ефремова, 2010]. Намеренно установленные в вертикальном положении кости животных и человека на археологических памятниках встречаются крайне редко. Такое захоронение надежно зафиксировано на средневековом могильнике Абрамово-10 в Ба-рабинской лесостепи. На нем обнаружены три находящиеся в вертикальном положении бедренные кости взрослых особей человека, две из них были обращены вверх проксимальными концами, одна – дистальным. Рядом находились также вертикально стоящие бедренные кости человека, две ориентированы вверх дистальными концами, одна – проксимальным [Моло-дин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 153, рис. 104, 105]. Данные объекты атрибутированы как человеческие жертвоприношения [Там же, с. 165]. Согласно этнографическим данным, у сибирских аборигенов такие действия, как «втыкание» (установка вертикально) или «зарывание» (закапывание) в землю предметов считались надежным способом их «транспортировки» в нижний мир [Косарев, 2000, с. 45–48].

Таким образом, весь цикл действий можно интерпретировать как тризну с совершением жертвоприношения. Огонь в данном случае выступал как средство «транспортировки» жертвы [Усманова, 2013, с. 288]. Состав остатков жертвенного комплекса по видовой принадлежности и морфологии довольно устойчив – это кости конечностей, фрагменты челюстей, а также единичные кости других частей скелета коровы, овцы, лошади, в редких случаях – диких животных (лось, косуля, медведь, лиса), птицы, кости и чешуя рыбы. Можно предположить, что в жертву приносились только определенные части туши животных. По классификации Д.Г. Здановича, такие жертвенные комплексы относятся к категории парциальных («частичных») [2005].

Контекст нахождения костей человека в зольном пятне над погр. № 282 позволяет считать эти остатки свидетельствами ритуала жертвоприношения, в котором в качестве жертвы выступали частичные о станки человека. Интересно, что их помещение в верхнюю часть погребальной камеры соответствует канонам андроновской (фёдоровской) погребальной практики (ориентация, поза умершего).

Жертвоприношение, в данном случае ритуальное действие – сжигание/захоронение в земле, можно интерпретировать как «добровольную передачу некото- рой собственности сверхъестественным существам или сущностям» (дар) [Bergman, 1987, p. 32], как форму поминания или почитания умерших [Зданович, 2005]. Однако не следует забывать, что предлагаемые интерпретации базируются на фрагментарных археологических материалах и наших субъективных оценках. Следует также учитывать разнообразие способов, целей, мест принесения в жертву и тех, кому она могла быть предназначена (см., напр.: [Дмитриева, 2000; Шилов, 2000; Хршановский, 2000; Буркерт, 2000]).

Несмотря на то, что на территории от Урала до Минусинской котловины изучено огромное количе ство фёдоровских и алакульских могильников, по материалам их исследований нам не удалось выявить полные аналоги охарактеризованного выше обряда. Однако были обнаружены сходные элементы.

Несомненно, типологически близкими являются жертвенники, находящиеся около могильных ям в курганных насыпях алакульских и фёдоровских могильников [Усманова, 2005; Сотникова, 2014; Стефанов, Корочкова, 2006; Зданович, 2005; и др.]. Сходство проявляется в парциальном характере жертв, использовании огня/золы, составе жертвенного «стада» (крупный и мелкий рогатый скот, лошади). Следует отметить, что в составе жертвенных комплексов могильника Тартас-1 доля костей крупного и мелкого рогатого скота превосходит долю костей лошади.

Человеческие жертвоприношения встречаются на андроновских памятниках очень редко. В литературе упоминается всего несколько случаев. В мог. 7 могильника Ермак IV (левобережное Прииртышье) было обнаружено ярусное погребение [Сотникова, 2008]. В его верхней части был захоронен ребенок 6–7 лет в сильно скорченном положении на левом боку. За его грудной клеткой находились два черепа (без нижних челюстей) и разрозненные кости ног коровы, под центральной частью костяка – нижняя челюсть лошади. Ниже под скелетом обнаружены череп, верхние ребра и позвонки новорожденного теленка. В заполнении выявлены разрозненные кости конечностей как минимум трех особей лошади. В центральной части могильной ямы на глубине 0,5 м от уровня материка была захоронена часть туши овцы с эмбрионом, отрубленная по линии нижних ребер грудной клетки. Под ее остатками зафиксированы следы перекрытия погребальной камеры. Нижнее захоронение было совершено на дне могильной ямы в деревянной раме, частично сожженной [Там же]. Автор исследования интерпретирует данный комплекс как следы ритуала, в котором «жертва проходит через этапы смерти и возрождения», но главным является противопоставление «старого»/взрослого и «нового»/детского [Там же, с. 41]. Еще один культово-поминальный комплекс, связанный с человеческим жертвоприношением, обнаружен в кург. 3 могильника Корболиха I (лесостеп- ной Алтай). Овальная яма в центре была заполнена костями расчлененных туш коровы, овцы/козы, лошади, уложенных в восемь слоев. В четвертом слое у западной стенки наряду с костями животных была обнаружена часть костяка подростка – позвонки, ребра, грудина, несколько трубчатых костей конечностей. Некоторые ребра и позвонки лежали в анатомическом порядке [Могильников, 1998]. Описанные следы человеческих жертвоприношений близки по таким признакам, как возраст захороненных, расположение костяков не на дне могильной ямы, сочетание костей человека и животных. Еще не сколько человеческих жертвоприношений известны по материалам поселения Нижние Кайракты (Западный Казахстан), в котором было зафиксировано три ритуальных комплекса с человеческими черепами [Дмитриев, 2016]. Можно констатировать, что человеческие жертвоприношения входили в ритуальную систему андроновского населения, но совершались чрезвычайно редко.

Любопытные аналогии выявляются при анализе следов золы и зольников синхронных могильников алакульской и фёдоровской культур. Материалы Ли-саковского могильника (Северный Казахстан) свидетельствуют о том, что над некоторыми погребениями сооружались своеобразные «куполы» («ядра»), состоящие из выкида могильной ямы, смешанного со специально принесенной золой. Затем эти погребения перекрывались общей курганной насыпью [Усманова, 2005, с. 76]. Золистые линзы в погребениях могильника Тартас-1 также можно считать индивидуальными насыпями, маркирующими погребения. С учетом расположения подобных погребений и жертвенников на Лисаковском могильнике Э.Р. Усманова интерпретирует следы использования огня и золы как отличительный знак социальной группы [Там же, с. 130]. Такое объяснение применимо и к рассматриваемой группе захоронений на Тартасе-1.

Зольники пока не обнаружены на территории могильников андроновской культуры. Это можно объяснить несовершенством методики раскопок; случаи вскрытия отложений на всей площади памятника чрезвычайно редки. Однако зольники часто встречаются на поселениях. Они фиксируются в ямах у жилищ, в больших рвах или в виде насыпного бугра на поверхности. Традиция создания зольников получает распространение в андроноидных культурах эпохи поздней бронзы. Здесь зольники приобретают не только бытовой, но и ритуальный характер, на них имеются следы человеческих жертвоприношений [Корочкова, 2009].

Уместно упомянуть семантически близкий к рассматриваемому комплекс, изученный на раннесрубном Смеловском могильнике (степное Заволжье). На территории некрополя зафиксировано несколько компактных зольников, заполнение которых использовалось для засыпки могильных ям, а также для обозначения пространства вокруг погребений [Лопатин, 2010]. В данном случае мы наблюдаем результат конвергентного развития представлений о роли огня в погребальной практике населения степей и лесостепей Евразии.

Заключение

На могильнике Тартас-1 зафиксирован компактный участок андроновского (фёдоровского) некрополя, отличающийся от окружающего массива захоронений особенностями погребально-поминальной практики. На участке имеются несколько рядов могильных ям и зольник. Особенностью заполнения погребений является наличие золистой линзы, которая представляла собой небольшое возвышение (насыпь) над уровнем древней погребенной почвы. Формирование этого слоя происходило уже после совершения погребения и засыпки основного объема могильной ямы грунтом, что позволяет отнести указанные линзы к следам постпогребальной поминальной практики. Источником золы являлись расположенные рядом зольники. Заполнение золистых линз и зольника содержит обожженные обломки костей животных, фрагменты керамики, кости и чешую рыбы. Видовой и морфологический состав остеологических находок постоянный, в нем преобладают кости конечностей коровы и овцы/ козы, меньше костей лошади, птиц, диких видов. Это позволяет считать эти кости следами жертвоприношений – определенных ритуальных действий, связанных с почитанием умерших или духов, либо остатками жертвенной тризны. Зафиксированное в данном слое над могилой парциальное захоронение подростка интерпретируется как человеческое жертвоприношение. Следует отметить, что по таким характеристикам, как ориентация могил, их размещение на могильном поле рядами, положение погребенного, инвентарь погребальный обряд на рассматриваемом участке некрополя соответствуют канонам андроновского (фёдоровского) населения и не отличается от такового на других участках могильника.

С чем же связаны «специализация» части некрополя и представленные на ней особенности погребально-поминальной практики? Как отмечалось, материалы с различных участков погребального поля могут выступать маркерами периодов проникновения носителей андроновской (фёдоровской) культуры на территорию Барабинской лесостепи и их взаимодействия с автохтонными позднекротовскими популяциями [Молодин, 2011]. На данном участке четко фиксируются следы такого взаимодействия: в погребальном обряде появляется рыба [Молодин и др., 2015], в состав жертвенных входят не только домашние, но и дикие животные, распространяется тради- ция вторичных погребений. Возможно, рассматриваемые захоронения оставлены одной из таких групп мигрантов, активно контактировавших с местным населением. В таком случае трансформация обряда может быть результатом адаптации пришлого населения к местным условиям или попытки его консолидации за счет усиления роли традиционных обрядовых практик, в которых одно из главных мест занимали огонь и его символы. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, а также выявить другие причины выделения участка могильника, необходимо провести изотопные, антропологические, палеогенетические исследования; они помогут установить радиоуглеродный возраст комплексов, реконструировать генетическую историю популяции, определить наличие или отсутствие родства погребенных.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-18-00111).

Список литературы Одно из проявлений погребально-поминальной практики у носителей андроновской (фёдоровской) культуры в Барабинской лесостепи

- Буркерт В. Из книги «Homo Necans. Жертвоприношение в древнегреческом ритуале и мифе». Перевод с немецкого и английского В.И. Акимовой под редакцией Л.И. Акимовой и А.Н. Баранова // Жертвоприношение. Ритуал в культуре и искусстве от древности до наших дней. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С. 405–480.

- Дмитриев Е.А. Аграрный культ и человеческие жертвоприношения у носителей андроновской культуры (по материалам поселения Нижние Кайракты) // Кадырбаевские чтения. – Актобе: ИП Жанадилова С.Т., 2016. – С. 95–99.

- Дмитриева Т.Н. Жертвоприношение: поиски истоков // Жертвоприношение. Ритуал в культуре и искусстве от древности до наших дней. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С. 11–22.

- Зданович Д.Г. Жертвоприношения животных в погребальном обряде населения степного Зауралья эпохи средней бронзы: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Екатеринбург, 2005. – 23 с.

- Корочкова О.Н. О западносибирских зольниках эпохи поздней бронзы // РА. – 2009. – № 1. – С. 25–35.

- Косарев М.Ф. Приобщение к внеземным сферам в сибирском язычестве (по жертвенным ритуалам и погребальным обрядам) // Жертвоприношение. Ритуал в культуре и искусстве от древности до наших дней. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С. 42–53.

- Кузьмина Е.Е. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня. – Фрунзе: Илим, 1986. – 134 с.

- Лопатин В.А. Смеловский могильник: модель локального культурогенеза в степном Заволжье (середина II тыс. до н.э.). – Саратов: Наука, 2010. – 242 с.

- Матвеев А.В. О некоторых особенностях раннеандроновских захоронений Притоболья со следами огня // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 1997. – № 1 (1). – С. 15–23.

- Могильников В.А. Курганы Корболиха I – памятник андроновской культуры в предгорьях Алтая // Древности Алтая. – Горно-Алтайск, 1998. – Вып. 3. – С. 29–40.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. – Новосибирск: Наука, 1985. – 200 с.

- Молодин В.И. Миграции носителей андроновской культурно-исторической общности в Барабинскую лесостепь // Древнее искусство в зеркале археологии: к 70-летию Д.Г. Савинова. – Кемерово: Кузбассвузидат, 2011. – С. 58–69. – (Тр. САИПИ; вып. VII).

- Молодин В.И., Гришин А.Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – Т. 5: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов позднекротовской (черноозерской), андроновской (фёдоровской), ирменской и пахомовской культур. – 223 с.

- Молодин В.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Конева Л.А. Рыба в погребальной практике носителей андроновской (федоровской) культуры (по материалам могильника Тартас-1, Барабинская лесостепь, Западная Сибирь) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 3. – С. 70–90.

- Молодин В.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С. Планиграфия погребальных комплексов андроновской (федоровской) культуры на могильнике Тартас-1. К постановке проблемы // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 290–292.

- Молодин В.И., Ефремова Н.С. Коллекция астрагалов святилища Кучерла-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. – Т. IV. – С. 300–309.

- Молодин В.И., Ефремова Н.С. Грот Куйлю – культовый комплекс на реке Кучерле (Горный Алтай). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. – 264 с.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Иванова Д.П. Морфологический анализ сосудов эпохи развитой бронзы (первая половина II тыс. до н.э.) лесостепного Прииртышья (по материалам погребальных комплексов Венгеровского микрорайона) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014. – № 2. – С. 44–66.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Селин Д.В., Нескоров А.В. Андроновский (федоровский) комплекс на памятнике Старый Сад (Барабинская лесостепь) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2016. – Т. 15. – № 3: Археология и этнография. – С. 63–86.

- Молодин В.И., Новиков А.В., Жемерикин Р.В. Могильник Старый Тартас-4 (новые материалы по андроновской историко-культурной общности) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2002. – № 3. – С. 48–62.

- Молодин В.И., Парцингер Г., Мыльникова Л.Н., Новикова О.И., Соловьев А.И., Наглер А., Дураков И.А., Кобелева Л.С. Тартас-1. Некоторые итоги полевых исследований // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – Т. ХIV. – С. 202–207.

- Молодин В.И., Соболев В.И., Соловьев А.И. Бараба в эпоху позднего средневековья. – Новосибирск: Наука, 1990. – 262 с.

- Молодин В.И., Софейков О.В., Дейч Б.А., Гришин А.Е., Чемякина М.А., Манштейн А.К., Балков Е.В., Шатов А.Г. Новый памятник эпохи бронзы в Барабинской лесостепи (могильник Тартас-1) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – Т. IX. – С. 441–446.

- Сотникова С.В. Опыт реконструкции алакульских представлений о мире (по материалам могильника Ермак IV) // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. – Барнаул, 2008. – Вып. II. – С. 32–44.

- Сотникова С.В. Роль ритуала жертвоприношения в андроновском погребальном обряде (опыт реконструкции представлений) // Вестн. Сургут. гос. пед. ун-та. – 2014. – № 4 (31). – С. 267–272.

- Стефанов В.И., Корочкова О.Н. Урефты I: зауральский могильник в андроновском контексте. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2006. – 160 с.

- Усачук А.Н., Панасюк Н.В. Некоторые аспекты использования астрагалов в погребальном обряде эпохи ранней и средней бронзы // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер. Всеобщая история. – 2014. – № 4. – С. 34–46.

- Усманова Э.Р. Могильник Лисаковский I: факты и параллели. – Караганда; Лисаковск: ТАиС, 2005. – 232 с.

- Усманова Э.Р. Культура андроновской общности евразийской степи // Памятники Лисаковской округи: археологические сюжеты / отв. ред. Э.Р. Усманова. – Караганда; Лисаковск: Tengri Ltd., 2013. – С. 282–289.

- Хабарова С.В. Использование огня в погребальном ритуале андроновского населения // Тобольский исторический сборник. – Тобольск: Изд-во Тобол. гос. пед. ин-та, 1994. – Вып. I. – Ч. I: Археология и этнология. – С. 7–22.

- Хршановский В.А. Жертвоприношение в погребально-поминальной обрядности Европейского Боспора II в. до н.э. – IV в. н.э. (по материалам археологических раскопок некрополей Илурата и Китея) // Жертвоприношение. Ритуал в культуре и искусстве от древности до наших дней. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С. 241–252.

- Шилов Ю.А. Человеческие жертвоприношения в мифоритуалах Северного Причерноморья IV–I тыс. до н.э. // Жертвоприношение. Ритуал в культуре и искусстве от древности до наших дней. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С. 54–77.

- Bergman J. Religio-phenomenological refl ection on the multi-level process of giving to the gods // Gifts to the gods: Proceedings of the Uppsala Simposium 1985 (Boreas 15). – Uppsala, 1987. – P. 31–32.

- Braadbaart F., Poole I., Huisman D.J. Fuel, Fire and Heat: An experimental approach to highlight the potential of studying ash and char remains from archaeological contexts // J. of Archaeol. Sci. – 2012. – Vol. 39. – P. 836–847.

- Cain C.R. Using burned animal bone to look at Middle Stone Age occupation and behavior // J. of Archaeol. Sci. – 2005. – Vol. 32. – P. 873–884.

- Shipman P., Foster G., Schoeninger M. Burnt bones and teeth: An experimental study of color, morphology, crystal structure and shrinkage // J. of Archaeol. Sci. – 1984. – Vol. 11 (4). – P. 307–325.