Огневые приборы коряков-оленеводов полуострова Тайгонос

Автор: Хаховская Л.Н.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Сибири и дальнего Востока

Статья в выпуске: 3 т.7, 2008 года.

Бесплатный доступ

Целенаправленное исследование корякских ритуальных приборов для добывания огня (огнивные, или огневые, доски) прежде не проводилось. Важность изучения этих артефактов вытекает из их высокой информативности, отражающей эволюцию хозяйства и культуры северо-восточных палеоазиатов, межэтнические связи и взаимовлияния. Впервые вводятся в научный оборот огнивные приборы тайгоносцев - самой западной группировки оленных коряков. Дается подробное описание досок, а также приданных им принадлежностей и ритуальных комплексов. Прослежена неоднозначная семантика деревянных огнив, обусловленная хозяйственной специализацией коряков - переходом от присваивающего хозяйства к производящему. На основании морфологических различий и особенностей обрядовой практики выделены два типа огневых приборов тайгоносцев - «рукастые» и «безрукие». Наличие у обоих типов досок трапециевидных и прямоугольных «ножек» предлагается интерпретировать как отражение их половой дифференциации. Преобладающая в литературе мужская атрибуция огнивных досок трактуется как связанная с зачаточными нормативно-правовыми представлениями коряков-оленеводов.

Полуостров тайгонос, коряки, оленеводы, северо-восточные палеоазиаты, огневые приборы, ритуальный комплекс, амулеты-охранители, религиозные представления, обряды

Короткий адрес: https://sciup.org/14736983

IDR: 14736983 | УДК: 39(=512)

Текст научной статьи Огневые приборы коряков-оленеводов полуострова Тайгонос

Среди предметов, использовавшихся в обрядах северо-восточных палеоазиатов (чукчей и коряков), особое место занимают ритуальные приборы для добывания огня «путем сверления» (огнивные, или огневые, доски). В недалеком прошлом с их помощью извлекали священный, или чистый огонь при проведении традиционных праздников. Примечательно, что огневые приборы прежде бытовали и у оленных, и у приморских подразделений, однако береговые чукчи и коряки уже к концу XIX – началу ХХ вв. их практически утратили, тогда как у кочевых групп они устойчиво сохранялись на протяжении всего ХХ в. В частности, до настоящего времени владеют такими досками тайгоносские коряки, проживающие в с. Тополовка Северо-Эвенского района Магаданской области. Во время полевых работ в этом селе (апрель 2007 г.) мною были собраны четыре огневых прибора с принадлежностями и ритуальным комплексом (в настоящее время хранятся в фондах МОКМ, инвентарные номера экспонатов указаны в тексте).

Практически все ученые, работавшие среди чукчей и коряков, писали об огнивных досках, однако специальных исследований, по- священных им, за исключением небольшой нашей статьи [Хаховская, 2002], нет. В литературе обычно упоминаются единичные предметы, формальное описание их отсутствует, что ограничивает возможность проведения сравнительного анализа, типологизации, выделения различных традиций. Между тем огнивные доски представляют собой крайне информативный источник по этнографии северо-восточных палеоазиатов, отражающий многобразие их духовного мира, указывающий на эволюцию социально-экономической сферы. Дешифровка данного источника является важной для реконструкции материальной и духовной культуры чукчей и коряков, межэтнических связей и взаимовлияний на Северо-Востоке – вопросов, до настоящего времени изученных недостаточно. Рассмотрению огнивных приборов тайгоносцев (в литературе описываются впервые), а также связанных с ними практик и представлений посвящена данная статья.

Тайгоносские оленеводы являются одной из немногочисленных групп коряков, проживающих вне Корякского автономного округа (в 1930–1953 гг. полуостров Тайгонос вхо-

ISSN 1818-7919

Вестник нГУ. Серия: история, филология. 2008. Том 7, выпуск 3: археология и этнография © Л. н. Хаховская, 2008

дил в состав Пенжинского района Корякского национального округа, а в 1954 г. был присоединен к Магаданской области). И. С. Гурвич находил у тайгоносцев специфические культурные черты, позволявшие видеть в них отличительное этнографическое сообщество [Гурвич, 1980. С. 111]. Формирование отличительных признаков, возможно, происходило из-за известного обособленного положения тайгоносцев, которые наряду с верхнепарень-цами являлись самой западной группировкой оленных коряков. По данным переписи 1897 г., на Тайгоносе численность кочевников варьировала от 297 до 381 чел. [Иохельсон, 1997. С. 27, 35]; в середине 1920-х гг. здесь проживали 272 коряка [Шавров, 1997. С. 231]; в 1978 г. коряков-тайгоносцев было 248 чел. [Гурвич, 1980. С. 116]; в настоящее время в с. Тополовка проживает 98 чел., хотя официально числится 148 (ПМА; по состоянию на 01.01.2007 г.).

Жители п-ова Тайгонос издавна вели комплексное хозяйство, основная роль в котором отводилась оленеводству. По имеющимся данным, незадолго до революции тайгоносские коряки обладали стадом в 15 тыс. оленей, но к 1924 г. оно уменьшилось до 3 тыс. голов [Ан- тропова, 1971. С. 126]. В середине 1930-х гг. тайгоносцы были объединены в колхоз «Путь Севера», центром которого в 1945 г. стало село Тополовка. В 1950-х гг. бывший топо-ловский колхоз становится отделением совхоза (в 1990-х гг. – унитарного муниципального предприятия) «Пареньский». Отделение в наиболее благополучные 1970-е гг. выпасало не менее 10 тыс. голов. Однако в период рыночных отношений тайгоносское стадо исчезло, последние олени были «съедены» в 2002 г. Отчасти по этой причине жители с. То-половка сочли возможным расстаться со своими огнивными приборами: по их мнению, нет оленей – и доски не нужны. Тополовцы называют деревянные огнива двояко – ми-лганав или гычгый. Три прибора (в описании даны первыми) нам передал Агиля Анатолий Икумнавович, 1943 г. р.; один – Хечгинтокъ-яв Полина Эвнитовна, 1936 г. р.

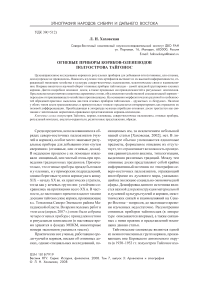

Две огнивные доски составляют основу ритуального комплекса (рис. 1). Бóльшая из них (на рис. 1 расположена слева) имеет вид плоского массивного бруска антропоморфного облика. Верхняя часть оформлена в виде овальной головы, шейная перемычка узкая. Плечики скошены, переходят в короткие тра-

Рис. 1 (фото). Ритуальный комплекс с двумя огневыми приборами (инвентарный номер МОКМ КП-32229/а-ю)

пециевидные выступы, символизирующие руки. Туловище удлиненное, слегка расширяется книзу. В центре нижнего торца имеется треугольный вырез, формирующий короткие ноги. На лице доски имеются две слабо выраженные мелкие овальные выемки, символизирующие глаза, нос отсутствует. Наличие рта установить не удалось, так как место его расположения полностью закрыто застывшим костным оленьим жиром (результат «кормления» доски). В верхней части туловища имеются 3 углубления круглой формы, которые расположены в продольной ориентации по центру доски.

Вторая доска подобна первой (на рис. 1 расположена справа), за исключением более длинных «ножек», которые оформлены не треугольной, а прямоугольной выемкой. Кроме того, на приборе имеется лишь одно углубление у самой шеи, а также три параллельные желобчатые выемки треугольного сечения, проходящие вдоль от «рук» до «ног». Желобки намечали места расположения ямок, хотя есть мнение о том, что они служили каналами для стекания жира [Беляева, 1965. С. 30]. Средний желобок широкий, боковые – более узкие. В центре среднего желобка имеется полуовальная выемка – заготовка для углубле- ния. К «шеям» обеих досок привязаны ремни из плотной кожи лахтака, которые крепятся к связке амулетов. Среди последних имеются два лучка из рога оленя с тетивой; ритуальный нож (клинок изготовлен из напильника, рукоять – из рога оленя) с ножнами (деревянный со стальными ободами); кость голени передней ноги дикого оленя; аркан в виде сложенного кольцами кожаного ремня с костяной пряжкой на одном из концов; деревянная фигурка собачки (возможно, волка); лоскут ткани, в который зашит неизвестный твердый предмет; три сучка-развилки; пучок собачьей шерсти; пучок человеческого волоса; пучки конского волоса; несколько низок бисера; пять бусин; а также мотки веревок, ниток, необработанных сухожилий, кожаных ремешков, образующих сплошной туго свернутый комок.

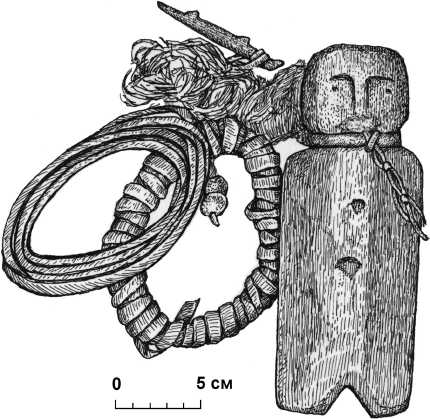

Прибор без принадлежностей (рис. 2) по форме аналогичен предыдущему. На его туловище от шеи до ног проходят три узких продольных желобка, в верхней части имеется большое углубление овальной формы. Наконец, четвертая огнивная доска с принадлежностями (рис. 3) отличается от первых трех размерами и формой. Она более короткая (длина 26 см против 32–39 см), книзу заужена, руки отсутствуют, «ножной» вырез

Рис. 2 (фото). Огневой прибор (инвентарный номер МОКМ КП-32230)

трапециевидной формы, «ноги» короче более чем в два раза. На лице обозначены не только глаза (мелкие овальные выемки), но и нос в виде двух продольных параллельных желобков. На туловище расположены три углубления. К «шее» доски привязан ремень из кожи лахтака, к которому прикреплено сверло – массивный стержень, оба конца которого усечены в виде конусов. В центре сверла имеется более узкая перемычка, в центре нее – сквозное поперечное отверстие, через которое пропущен ремень, прикрепленный к концам лучка. Последний представляет собой прямой стержень овального сечения, на обоих концах которого имеются кольцевые желобки.

О первых трех приборах известно, что они были изготовлены в 1950–1960-х гг. в оленеводческой бригаде, кочевавшей на п-ове Тайгонос. Согласно сведениям, полученным от владельца, гычгый «отвечал» за благополучие оленей, помогал выпасать стадо. К нему для надлежащего исполнения обязанностей прикрепляли помощника (собака), утварь (нож, аркан), в благодарность за работу дарили бисер, бусы, лоскуты, ремешки. Развилки, пучки человеческого и конского волоса, собачьей шерсти – это амулеты самих огнив-ных досок, так как они, будучи антропоморфными духами, также нуждались в защите (ПМА, 2007 г.).

Бытование огнив в виде досок у северовосточных палеоазиатов само по себе является любопытным явлением, так как в этнографическое время у других коренных народов Северо-Востока они не отмечены [Гурвич, 1979. С. 105]. Известно, что уже во времена Богораза и Иохельсона северо-восточные палеоазиаты добывали огонь сверлением, в основном, в ритуальных целях, тогда как в практических – крайне редко. Более того, Иохельсон указывает на случаи имитации «вытирания» и священного огня [Иохельсон, 1997. С. 104]. Основная масса коряков и чукчей, в том числе и оленных, уже использовала стальное кресало и кремень (реже спички), приобретаемые путем обмена. У коряков переход на использование привозных кресал состоялся не позже 1740-х гг. [Линденау, 1983. С. 107]. Стальные огнива, а не доски или их заместители, присутствуют в погребальном инвентаре коряков-оленеводов, сохраняющем ряд архаичных элементов. Так, стальное кресало ли- рообразной формы входит в состав женского погребального комплекса тайгоносцев, изготовленного в 1960–1970-х гг., приобретенного мною в 2005 г. (хранится в МОКМ).

Для добывания огня с помощью кресала были необходимы гриб-трутовик или сера, а если их не имелось, то приходилось прибегать к лучковому сверлению, благо, древесный уголь, который подкладывали в углубление, всегда был под рукой [Богораз, 1991. С. 166, 168]. По-видимому, недостаток «импортных» зажигательных материалов и обусловил сохранение у оленных групп в позднее этнографическое время бытовых деревянных огнив. Впрочем, строгого разграничения между бытовыми и ритуальными приборами, по-видимо-му, не существовало. На это указывает антропоморфность обычных огнив, которые, скорее всего, не вырезали в таком виде специально, а просто использовали в быту имевшиеся священные доски. Отметим также прямую связь между палеоазиатскими огнивами и лучковыми сверлами милганав для проделывания отверстий, которые используются у коряков до настоящего времени. Инструмент приводится в движение действиями, полностью аналогичными процессу добывания огня. Его название говорит о первичности «огневой» функции вращательных приспособлений этого типа (милгын в корякском языке – огонь, костер), хотя могло быть и наоборот. Таким образом, функционально-утилитарные свойства лучковых сверл в полной мере использовались северо-восточными палеоазиатами.

Еще более интересной представляется «магическая» подоплека бытования огневых приборов. Их антропоморфность связана с анимистическими воззрениями северо-восточных палеоазиатов, согласно которым окружающая действительность олицетворялась, мир представлялся населенным благожелательными и враждебно настроенными духами, имевшими человеческий облик. Действительно, обычный прибор для добывания огня не всегда имел человекообразную форму, тогда как ритуальный – обязательно [Там же. С. 167]. В ритуальном огнивном приборе, таким образом, получил предметное воплощение образ духа, проявлявший себя некоторыми характерными для живого существа действиями, например, подачей голоса – Богораз указал, что пронзительный звук, издаваемый во время сверле- ния, у чукчей считался «голосом сверлильной доски» [Богораз, 1991. С. 167].

Какой же дух имели в виду создатели ог-нивных досок? Известно, что человеческий облик коряки видели практически во всех имевшихся у них ритуальных предметах – сучках-развилках оккамак , камнях аняпель , бусинах, кожаных или тканевых человечках. При этом необходимо было, чтобы предмет символизировал собой хотя бы часть человека – туловище и ноги (сучок, камень, кожаные и тканевые лоскуты); голову (бусина, камень). Отрезанная голова огнивной доски также замещает собой всю доску, из чего вытекает обычай сохранения голов негодных ритуальных приборов.

Согласно общепринятому мнению, деревянные и кожаные фигурки северо-восточных палеоазиатов воплощали культ предков [История.., 1987. С. 91]. Они входили в состав ритуальных связок домашних охранителей тайныквыт, а также использовались вне их. То же самое справедливо по отношению к аня-пелям и бусинам. Огнивные доски, имея вполне самостоятельное ритуальное значение, также могли соединяться со связкой. Важно понять, крепилась ли доска к связке в качестве одного из изображений духов или же, наоборот, различные предметы как бы придавались доске. Другими словами, деревянное огниво было главенствующим в комплексе или же играло рядовую роль? Имеющиеся данные говорят в пользу первого предположения. Действительно, связки тайныквыт формировались постепенно из изображений личных духов-охранителей членов семьи и охотничьих фетишей, и, по устоявшему мнению, были связаны в первую очередь с промысловым хозяйством [Гурвич, 1983. С. 111]. Предметы в этих ритуальных комплексах были «равноправными», среди них, как правило, отсутствовали вещи с ярко выраженной «оленеводческой» специализацией (аркан, скульптурка собаки, нож с ножнами, счетчик новорожденных телят и др.), обычно составляющие «приданое» ритуального огнива.

Все исследователи, касавшиеся данной проблемы, отмечали широкую распространенность у оленных коряков и чукчей представлений об огнивной доске как о «хозяине», «пастухе» стада домашних оленей [Jochelson, 1905. P. 34; Беляева, 1965. С. 30; Рагтытваль,

1986. С. 171; Горбачева, 2004. С. 28 и др.]. Не менее многочисленны и свидетельства о том, что ритуальные огнива как у приморских, так и у кочевых жителей олицетворяли божество домашнего огня, духа-охранителя жилища и живущей в ней семьи. Выявленная полисемантичность огнив связана, скорее всего, с напластованием стадиально неоднородных представлений, эволюционировавших по мере хозяйственной специализации их носителей – перехода от присваивающего типа хозяйства к производящему [Хаховская, 2002. С. 542, 543]. Неоднозначное осмысление характерно и для некоторых «оленеводческих» атрибутов доски – так, собачка обозначала не только сторожевое животное – помощника «пастуха», но и жертвенного зверя, отводящего от людей несчастья [Беляева, 1965. С. 30], нож служил для отрезания пуповины новорожденных и их охранителем [Аятгини-на, Куребито, 2006. С. 89]. С другой стороны, сучки-развилки, казалось бы, сугубо «охранительные» амулеты, были переосмыслены, во-первых, как пастухи, помощники главного гычгыя , во-вторых, как олени из личного стада. Последняя тенденция у некоторых групп оленеводов развилась в культ деревянного «оленьего стада», что, в свою очередь, способствовало воплощению в огниве многократно отмеченного права собственности оленевода на конкретное стадо (часть стада) [Хахов-ская, 2002. С. 543].

Таким образом, выявленные данные дают основание видеть в представленных огнивных досках прежде всего своеобразного духа-покровителя оленьего стада [Гурвич, 1983. С. 111], который являлся и хозяином, и пастухом животных. В то же время нельзя не заметить и сохранение более древних, хотя и частично переосмысленных, охотничьих воззрений, благодаря чему в ритуальном комплексе, связанном с огнивами, имеются такие традиционные амулеты-охранители, как пучки волос, бусины, развилки; а также, по-видимому, охотничий амулет – кость от оленя-дикаря.

Морфологические особенности огневых приборов, никак не влияющие на их практические свойства, должны, по логике вещей, также отражать отвлеченные представления. В литературе обычно отмечается одно различие подобного рода – чукотские приборы, как правило, не имели рук и ног. До- ски с конечностями у них встречались редко, в основном в местностях соседствования с коряками, что достаточно определенно указывает на заимствованность такого оформления. По сути, чукотские огнива представляли собой бруски с перемычкой и овальным выступом на одном из концов [Хаховская, Павлов, 2002. С. 281, рис. 1].

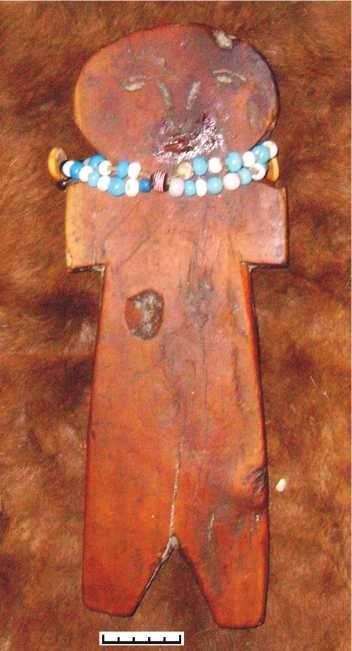

Специфика же форм корякских досок детально не прослежена. Между тем собранные нами приборы явно отражают две разные традиции их изготовления. Первая представлена изделиями с удлиненным расширенным книзу туловищем, трапециевидными руками, прямоугольными или трапециевидными достаточно длинными ножками. Из видимых черт лица у таких досок обозначены лишь глаза (рис. 1, 2). У досок второго типа, которые выглядят более массивными, туловище укорочено, книзу заужено, руки отсутствуют, короткие ноги трапециевидной или близкой к прямоугольной форме (рис. 3). На лице, помимо глаз, двумя узкими параллельными желобками обозначен нос и даже брови. К данной традиции относится и доска, зафиксированная мною у эвенки, жительницы с. Гижига Северо-Эвенского района Чидры Марии Афанасьевны, 1912 г. р., которой она досталась от умершего мужа-коряка, родившегося на Тай-гоносе (рис. 4) (ПМА, 2002 г.). Сходство между двумя последними приборами усиливается тем, что оба они, в отличие от трех предыдущих, покрыты сплошным слоем черной копоти, образовавшейся, судя по всему, от постоянного пребывания вблизи очага, тогда как незакопченные доски хранились в мешке и в таком виде были нам переданы. Кроме того, доски второго типа постоянно натирали кровью жертвенного оленя (для этого к ним прилагалось блюдо), тогда как первых кормили лишь костным жиром. Таким образом, существовали различия и в ритуальном поведении их обладателей.

Выявленные морфологические и обрядовые различия пока трудно объяснить, можно лишь предположить наличие определенных этнографических особенностей, связанных либо с внешними влияниями, либо с внутренними «творческими» процессами. Отметим, что у верхнепареньских коряков, ближайших соседей тайгоносцев, также можно выделить два этих типа, причем «рукастые»

Рис. 4. Огневой прибор с ритуальным комплексом (рис. Л. Н. Коршковой)

и «безрукие» доски в связке соседствовали [Koryaks.., 2006. P. 27]. Вместе с тем между выделенными типами досок существует любопытное сходство, которое заключается в существовании как треугольных, так и прямоугольных (или близких к трапециевидным) ножных вырезов. Характер этих различий, возможно, имеет отношение к половой дифференциации досок. По крайней мере, как дух женского пола нам был представлен амулет-охранитель с треугольным вырезом, хранящийся завернутым в оленью шкуру у корячки, уроженки с. Верхний Парень Северо-Эвенского района, Повстяной (урожденной Тынавьи) Екатерины Ивановны, 1962 г. р. (рис. 5) (ПМА, 2006 г.).

Против «полового диморфизма» корякских досок как будто говорят данные о существовании у приморских коряков собирательного наименования для них аппа (отец) [Jochelson, 1905. P. 34; Бауэрман, 1934. С. 77], а также указание на то, что коряки считали огнива мужчинами [Горбачева, 2004. С. 28]. По нашему мнению, однако, это не является препятствием в силу двух обстоятельств. Во-первых, общее наименование корякских камней-аняпе-лей (буквально «маленькая бабушка» [Гурвич, 1987. С. 78]) отнюдь не противоречит выделению среди них «особей» мужского пола – так, нам в с. Тополовка передан аняпель-мужчи-на (ПМА, 2007 г., хранится в МОКМ); и, во-вторых, мужская атрибуция гычгыев коряками скорее указывает на связанные с ними зачаточные нормативно-правовые функции, со-

Рис. 5 (фото). Амулет-охранитель на подстилке из оленьей шкуры (фото автора, пос. Эвенск СевероЭвенского района Магаданской области, 2006 г.)

гласно которым стадо, жилище и огнива наследовались по мужской линии.

Подводя итог, можно констатировать, что огневые ритуальные приборы тайгоносских коряков отражают достаточно широкий спектр религиозных представлений и обрядовых практик. Данная проблематика, безусловно, перспективна в плане дальнейших исследований материальной и духовной культуры коряков.

FIRE TOOLS OF KORYAK REINDEER-BREEDERS OF THE TAIGONOSS PENINSULA