«Огневые припасы» русских острогов начала XVIII века в Новосибирском Приобье по письменным и археологическим данным

Автор: Бородовский А.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена характеристике «огненных припасов» Новосибирского Приобья начала XVIII в. В состав этого артиллерийского ресурса входили комплекты ядер ряда острогов Уртамского, Умревинского, Чаусского и Бердского. Следует отметить, что, по данным письменных источников, наличие таких запасов было характерно не для всех этих острогов. Однако результаты археологических исследований позволили установить достаточно крупное собрание разнокалиберных ядер для Умревинского острога, явно отражающее наличие в этом оборонительном пункте нескольких пушек. Не менее результативным стало картографирование единичных находок ядер на территории Новосибирского Приобья. В целом находки ядер являются не только подтверждением наличия артиллерийских запасов на острогах, но и косвенным свидетельством присутствия там различных пушечных стволов, даже если об этих орудиях нет свидетельств в письменных источниках своего времени. Локализация этих предметов имеет определенные особенности. Во-первых, находки ядер располагались в непосредственной близости от самих острогов (Умревинского, Чаусского и Бердского). Во-вторых, часть таких предметов была обнаружена в окрестностях этих оборонительных пунктов. В-третьих, находки ядер встречены далеко за пределами расположения известных острогов Верхнего Приобья. Такая топография находок ядер, очевидно, отражает определенные функциональные особенности этих предметов. В случае непосредственного нахождения ядер на месте острогов это явно связано с первоначальной их локализацией в составе артиллерийских припасов этих пограничных оборонительных сооружений. Тогда, как находки ядер далеко за пределами размещения острогов уже связаны с тем, что эти предметы являются достаточно мобильными и многофункциональными вне сферы военной деятельности.

Раннее новое время, верхнее приобье, археологические исследования, письменные источники, сибирские остроги, артиллерия, ядра, картография

Короткий адрес: https://sciup.org/145146684

IDR: 145146684 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0513-0518

Текст научной статьи «Огневые припасы» русских острогов начала XVIII века в Новосибирском Приобье по письменным и археологическим данным

Вопросы, связанные с артиллерией XVIII столетия в арсеналах русских острогов Верхнего Приобья, достаточно актуальны в исторической научной литературе [Горохов, Бородовский, 2016]. Другой проблемой является корректная интерпретация находок ядер, как косвенного признака наличия тяжелого огнестрельного оружия. В свою очередь, это требует более детального и тщательного исследования потенциала артиллерийских ресурсов («огневого припаса») для острогов севера Верхнего Приобья по материалам письменных и археологических источников. В связи с этим в прошедшем полевом сезоне были проведены комплексные работы, включающие локализацию мест нахождения ядер, их картографию и анализ письменных источников по этой проблематике. Была обследована достаточно значительная территория от Кожев-никовского р-на Томской обл. до Крутихинского р-на Алтайского края с севера на юг и от Колыванского и Мошковского и Тогучинского р-нов НСО с запада на восток (рис. 1).

Обзор источников

По письменным данным начала XVIII в., для севера Верхнего Приобья известно несколько реестров «огневого припаса» нескольких острогов – Уртамско-го, Чаусского, тогда как для других (Бердского, Умре-винского) такие данные вообще отсутствуют. В это время, под термином «огневой припас» подразумевалось наличие пушечных стволов, ручных пищалей, ядер, свинца и пороха. Так, в отчете томских воевод об укреплениях, количестве вооружения, огненных припасах в Томске и подведомственных ему острогов от 1706 г. про Уртамский острог сказано следующее «…огненного наряду две пушки железные…, третья пушка медная… А к тем пушкам припасу 20 ядер железных» (РГАДА, Ф. 214, Оп. 1, Ч. 5, Кн. 1371; Из отчета.., 1978, с. 31). В 1735 г. артиллерия Уртамского острога насчитывала (без указания калибра) на одной из двух башен чугунную пушку, на другой медную пушку, также над проезжими воротами стояла чугунная пушка. В амбаре находилась медная пушка и запас ядер – 33 свинцовых и 25 чугунных (ГАТО, Ф. 521, Оп. 1, Д. 1, л. 30, 34). К 1742 г. незначительно изменилось лишь количество ядер (вместо 33 больших свинцовых ядер осталось 31, а вместо 25 чугунных ядер осталось 20) (ГАТО, Ф. 521. Оп. 1. Д. 1. л. 52/215).

Для Чаусского острога имеются письменные данные о наличии артиллерийского снаряжения с интервалом от двух де сятилетий до нескольких лет с его возникновения в 1713 г. В частности, «Росписной список Чаусского острога от 1735 г.» сообщает, что на вооружении острога находилось пять пушек – одна медная, четыре чугунных – и 41 пищаль с 83 ядрами к ним (ГАТО, Ф. 521, Оп. 1, Д. 1, л. 2). По данным Г.Ф. Миллера (ЦГАДА, Ф. 199, Портфели Миллера. Портф. 481. 4.4. Л. 150-150 об. Копия), за этот же год значится такое же количество чугунных ядер [Доло-гова, Резун, 1984].

В рапорте, составленном «по словесному требованию» артиллериста штык-юнкера Красносельцева, направленного ему из Чаусской судной избы 9 июня 1746 г., отражена следующая информация об имеющихся на тот момент в остроге орудиях: пушках,

мелких ружьях и пищалях, количестве пороха, свинца и ядер. Согласно этому документу, в остроге располагалось пять пушек, из которых четыре были чугунными, а одна медная и сорок одна гладкая пищаль, 90 мелких и крупных ядер и др. (ГАНО. Ф. Д-105. Оп. 1. Д. 6. л. 195). Через восемь лет, в 1754 г. Чаусский острог

Рис. 1. Картография находок ядер на севере Верхнего Приобья.

1 – Уртамский острог (Кожевниковский р-н Томской области); 2 – Умревинский острог (Мошковский р-н НСО); 3 – Чаусский острог (Колыванский р-н НСО); 4 – Старо Криво-щеково (Новосибирск); 5 – Бердский острог (Новосибирский сельский р-н НСО); 6 – Бур-мистрово (Искитимский р-н НСО); 7 – Гутово (Тогучинский р-н НСО); 8 – Крутиха (Крути-хинский р-н НСО); 9 – Камень на Оби (Алтайский край); 10 – Белоярский острог (Алтайский край); 11 – Малышевская слобода (Тогучинский р-н НСО).

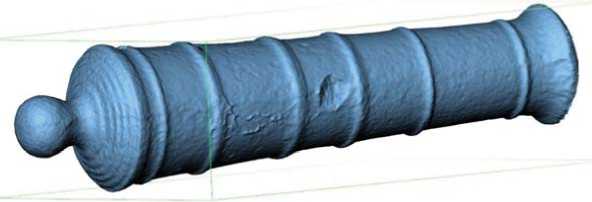

располагал одной медной (два с половиной фунта), одной чугунной (два с половиной фунта), одной двухфунтовой и двумя по осьмой доле фунта пушками. Запас ядер включал в себя к первым двум пушкам – 150, к двухфунтовой – 197 и к двум по осьмой доле фунта – 320 ядер. Спустя еще три года, к 1757 г. в остроге изменилось лишь количество ядер для двух с половиной фунтовых пушек: их стало 153 (ГАТО, Ф. 521, Оп. 1, Д. 1, л. 224–240). Последний «Росписной список Ча-усского острога от 1786 г.» свидетельствует о том, что пушки не были готовы стрелять (ГАТО, Ф. 521, Оп. 1, Д. 1, л. 260–261), и количество ядер уже не указывается. Относительно готовности пушек к использованию, следует отметить, что ранее в 1735 г. аналогичная информация была отражена в письменных источниках для пушек Уртамского острога (ГАТО, Ф. 521, Оп. 1, Д. 1, л. 215). Однако вряд ли речь шла о деактивации пушечных стволов, путем сбивания боковых цапф (рис. 2). Скорее всего, у пушек пришли в негодность их лафеты. Действительно, по письменным данным, в Уртамском остроге в 1746 г. предписывалось осуществить ремонт лафетов (ГАНО. Ф. Д-104. Оп. 1. Д. 1. л. 52). В свою очередь, когда пушечные лафеты приходили в окончательную негодность, артиллерийские стволы могли размещаться на деревянных станках. В начале XIX в. это получило свое отражение в публикации «Северной пчелы» от 1827 г. при описании места Чаусского острога. В издании упоминалось, что в центре села «до сих пор можно увидеть четыре чугунные пушки и еще одно медное орудие» [Молодин, Бородовский, Троицкая, 1997, с. 163]. Спустя 81 год, по сведениям из газеты «Голос Томска» от 28 июля острогов. Например, хранение двух пушечных стволов было фотографически задокументировано для Березовского острога в Нижнем Приобье [Россия..., 1907, с. 163] (рис. 3). В этом случае, пушечные стволы не были деактивированы, поскольку запальные отверстия не заклепаны, а объемный выступ («виногра-дие») и боковые цапфы не сбиты.

Вероятно, что и сохранившиеся до начала ХХ в. пушечные стволы в с. Чаус также не были приведены в негодность, поскольку они были использованы повстанцами во время Колывано-Кандауровского мятежа в 1920 г. [Шишкин, 1990]. Однако после подавления этого антисоветского выступления, судьба пушечных стволов и артиллерийских ядер XVIII в. неизвестна. В частности, в приказе начальника гарнизона Колыва-ни Гиршовича от 30 июля 1920 г. о сдаче огнестрельного оружия и боеприпасов нет никаких упоминаний о пушечных стволах и ядрах из Чаусского острога, использованных повстанцами. В связи с этим, следует подчеркнуть, что в ходе Гражданской войны начала ХХ столетия старинные пушки в Сибири неоднократно использовались в боевых действиях. Например, при штурме красными партизанами с. Тогул на территории современного Алтайского края, где в 1919 г. 12-фунтовое орудие, снятое из Кузнецкой крепости, было задействовано для уничтожения пулемета. Такое применение архаичных пушечных стволов предполагало использование и старых ядер, что могло отра- жаться в находках этих предметов далеко за пределами острогов, которым они принадлежали.

Для Бердского острога количество пушек и ядер, по данным письменных источников XVIII в., не из-

1908 г., у волостного правления в с. Чаус лежало уже всего две пушки [Голос Томска, 1908]. Следует отметить, что такая практика хранения пушечных стволов была далеко не единична для сибирских

Рис. 2. Сбитые цапфы на пушечном стволе как признак деактивации.

Рис. 3. Хранение артиллерийских стволов на станке (Березовский острог, Томская губерния, начало ХХ в.).

вестно. Тем не менее, при переписи жителей этого оборонительного пункта в 1719 г. упоминается пушкарь Т. Кузнецов [Миненко, 1990, с. 31], что явно указывает на наличие в этом остроге артиллерийских стволов и ядер к ним.

Для Умревинского острога, в отличии от Уртам-ского, Чаусского и Бердского, в письменных источниках XVIII столетия сведения о наличии артиллерии и «огневого припаса» фактически отсутствуют. В частности, в списке от 1706 г. об артиллерийском снаряжении [Из отчета..., 1978, с. 31] (РГАДА, Ф. 214, Оп. 1, Ч. 5, Кн. 1371) Умревинский острог вообще не упомянут. Нет таких свидетельств и для первой трети XVIII в. Например, в приказе «о крепкой предосторожности», отданном 1740 г. Томской воеводской канцелярии в «остроги Чаусский в Сосновский в Ме-

Рис. 4. Ядро из р. Чаус около Чаусского острога. Фото Бо-родовского А.П.

Рис. 5. Ядро из Бердского острога. Фото Бородовского А.П.

лесский и Ачинский в Уртамский в Верхотомский и Каинский и Убинский форпосты», Умревинский острог также не упоминается (РГАДА, Ф. 633, Оп. 1, Д. 5). В еще более позднем указе «Ее императорского величества самодержицы Всероссийской из Томской воеводской канцелярии № 2140 в Умревинскую судную контору комиссару Бурымскому об оказании помощи казачьему голове Постникову, посланному для смотрения вооружения острогов и состояния дорог от 28 сентября 1755 г.» (ГАНО, Ф. Д- 104. Оп. 1. Д. 1. Л. 166 – 167 об.) не содержится никакой информации по артиллерийскому снаряжению.

В целом все эти письменные данные дают представление об артиллерийском потенциале территории севера Верхнего Приобья в XVIII столетии, которые в настоящее время требуют своего археологического подтверждения.

Археологические исследования

Систематическое выявление артиллерийских ядер, как особой категории артефактов Раннего Нового Времени, на территории Новосибирского Приобья началось с археологических исследований автора Ум-ревинского острога в 2002 г. К настоящему времени в окрестностях и непосредственной близости этого оборонительного пункта выявлена уже целая серия таких предметов различного размера и веса. Это, в свою очередь, означает, что артиллерия на Умревинском остроге не только была, но она имела и разные калибры – т.е. пушек было не только несколько, но и они были достаточно разнообразными. К настоящему времени для Умревинского острога собралась уже целая коллекция ядер – 20 штук. Такое количество вполне соответствует тем данным, что упоминаются в письменных источниках для арсеналов небольших острогов, которые на первую треть XVIII столетия располагали несколькими артиллерийскими стволами. Одним из них является Уртамский острог (РГАДА, Ф. 214, Оп. 1, Ч. 5, Кн. 1371) [Из отчета.., 1978, с. 31]. Для Умревинского острога наличие нескольких пушечных и пищальных стволов подтверждается археологическими находками железных ядер различного калибра (от 4,5 до 7,5 см).

Обследование Чаусского острога и его окрестностей также позволило выявить несколько ядер различного калибра (от 5 до 10 см). Три ядра были найдены в р. Чаус в непосредственной близости от расположения Чаусского острога в районе старой пристани (рис. 4) и еще одно ядро – в обской пойме напротив с. Скала. Такие предметны являются лишь незначительной частью того «огневого запаса», который известен по письменным данным для этого оборонительного пункта: 1735 г. – 83 ядра, 1746 г. – 90 ядер, 1754 г. – 667 ядер, 1757 г. – 153 ядра.

Для Бердского острога в настоящее время известно о находках трех ядер (см. рис. 1, 5 ). Два из них (3,5–

4,5 см) обнаружены в окрестностях этого оборонительного пункта (рис. 5), а третье (4,5 см) – найдено на значительном расстоянии у с. Бурмистрово Искитим-ского р-на НСО (см. рис. 1, 6 ). Этот факт, также как и находки ядер у Умревинского острога, связан с деятельностью современных рыбаков, использовавших их в качестве утяжелителей для сетей, что приводило к повышению мобильности таких артефактов относительно их первоначального расположения в остроге.

Кроме находок ядер, в непосредственной близости от острогов (Умревинского, Чаусского и Бердско-го) следует упомянуть о наличии таких артефактов в других местах. Среди них находка единичных ядер у с. Камень Болотнинского р-на НСО, бывшего села Старо Кривощеково и острова Кудряш на территории современного г. Новосибирска (см. рис. 1, 4 ), а также с. Гутово Тогучинского района НСО (см. рис. 1, 7 ). Особое внимание следует обратить на неоднократные находки ядер (3 штуки) в с. Крутиха Крутихинского района Алтайского края (см. рис. 1, 8 ). Дело в том, что в дореволюционной [Россия..., 1907, с. 371], советской [Кочедамов, 1978, с. 32] и современной литературе [Современная…, 2003, с. 82] неоднократно встречаются упоминания о Крутихинском остроге, в действительности не существовавшем. При этом наличие ядер в этом населенном пункте, возникшем еще в XVIII в. (1724 г.), могло быть связано с тем, что там могло находиться артиллерийское орудие, также, напр., как и в Малышевской слободе (1734 г.) на территории современного Сузунского р-на НСО (см. рис. 1, 11) [Миллер, 2003, с. 72]. Аналогичным образом можно интерпретировать и находку единичного ядра на территории с. Старо Кривощекова, где также в начале XVIII в. могло находится артиллерийское орудие малого калибра. Находка ядра в с. Гутово Тогучинского р-на НСО на значительном расстоянии от всех существовавших на территории Новосибирского Приобья русских острогов XVIII столетия вполне может быть связано с рудным промыслом в Приса-лаирье, поскольку известно об использовании артиллерийских ядер при промывке золота в лотке. Кроме того, следует обратить внимание, что в отличии от данных письменных источников (свинцовые и железные ядра), в ходе археологических исследований пока удается обнаруживать только артиллерийские снаряды из черного металла. Очевидно, свинцовые ядра, кроме своей редкости, были очень привлекательны для вторичной переработки в отличии от железных.

Заключение

Локализация пищальных и пушечных ядер на территории севера Верхнего Приобья (см. рис. 1) имеет определенные особенности. Во-первых, находки ядер располагались в непосредственной близости от самих острогов (Умревинского, Чаусского и Бердско-го). Во-вторых, часть таких предметов была обнару- жена в окрестностях этих оборонительных пунктов. В-третьих, находки ядер встречены далеко за пределами расположения известных острогов Верхнего Приобья. Такая топография находок ядер, очевидно, отражает определенные функциональные особенности этих предметов. В случае непосредственного нахождения ядер на месте острогов – это явно связано с первоначальной их локализацией в составе артиллерийских припасов этих пограничных оборонительных сооружений. Тогда, как находки ядер далеко за пределами размещения острогов связаны с тем, что эти предметы являются достаточно мобильными и многофункциональными вне сферы военной деятельности. В целом количество выявленных ядер (31 экз.) на севере Верхнего Приобья относительно их известного количества по письменным источникам (ок. 700 шт.) незначительно. Это в свою очередь позволяет надеяться на увеличение в будущем таких находок и расширения территорий их локализации.

Исследование выполнено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0005 «Исследования археологических и этнографических памятников в Сибири эпохи Российского государства».

Список литературы «Огневые припасы» русских острогов начала XVIII века в Новосибирском Приобье по письменным и археологическим данным

- Бородовский А.П., Горохов С.В. Умревинский острог (археологические исследования 2002-2009 гг.). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. - 242 с.

- Горохов С.В., Бородовский А.П. Артиллерийское вооружение Умревинского острога // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. -Т. XXII. - С. 265-268. EDN: XIGJFD

- Дологова С.Р, Резун Д.Я. Новое о Чаусском остроге XVIII в. // Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма в России (Археография и источниковедение Сибири). - Новосибирск: Наука, 1984. - С. 224-228.

- Из отчета томских воевод об укреплениях количестве вооружения, огненных припасах в Томске и подведомственных ему острогах. // Из истории земли Томской 1604-1917 (Сб. докум. и мат-лов). - Томск: Томск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. - Вып. 1. - С. 30-32.

- Кочедамов В.И. Первые русские города Сибири. - М.: Стройиздат, 1978. - 443 с.