Охра в позднепалеолитических контекстах стоянки Коврижка IV на Байкало-Патомском нагорье

Автор: Тетенькин А.В., Демонтерова Е.И., Канева Е.В., Анри О., Говри Ру Э.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена различным сюжетам обнаружения охры в культурных горизонтах 6, 2Г и 2Б стоянки Коврижка IV на р. Витим (Байкало-Патомское нагорье), датируемых в пределах ок. 19,2-18,3 тыс. кал. л.н. Ею окрашен пол жилых приочажных площадок в горизонтах 2Б и 2Г. Судя по микростратиграфическим наблюдениям, это сделано в самом начале заселения. В горизонте 6 на одной антропоморфной бивневой фигуре обнаружены пятна охры, возле головы другой - кусочки охры; в горизонте 2Б - крупный кусок охры на краю очага. В ходе трасологического анализа на отдельных артефактах выявлены остатки охры. Разнообразие паттернов предполагает и разные функции пигмента как в символической, так и в утилитарной сфере. Методом рентгеновской дифракции определен минеральный состав охры. Во всех трех горизонтах она представлена гематит-кварцевой ассоциацией. В культурном горизонте 2Гвыявлен вид охры с второстепенными минералами - кальцитом и хлоритом. Установлено, что источники охр находятся в районах распространения магнетитовых и гематитовыхруд в более чем 500 км к юго-западу и юго-востоку от стоянки Коврижка IV Рассмотрены варианты доставки охры на стоянку из удаленных источников обоих направлений.

Поздний палеолит, восточная сибирь, коврижка iv, жилище, охра, гематит

Короткий адрес: https://sciup.org/145146012

IDR: 145146012 | УДК: 903 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.3.033-042

Текст научной статьи Охра в позднепалеолитических контекстах стоянки Коврижка IV на Байкало-Патомском нагорье

Одной из ключевых тем в изучении позднего палеолита Восточной Европы и Северной Азии является использование древними людьми красящих веществ, прежде всего охры. Этот сюжет традиционно привлекает внимание, поскольку связывается со знаковосимволической деятельностью людей современного вида. Охра и другие пигменты отмечаются археологами в различных контекстах на памятниках всего позднего палеолита Сибири. Свидетельства окрашивания охрой предметов, в т.ч. украшений, на раннем его этапе зафиксированы на стоянках Кара-Бом, Малояло-манская в Горном Алтае, Подзвонкая, Каменка А, Хо-тык, Варварина Гора в Забайкалье [Деревянко, Рыбин, 2003, с. 44–46]. На стоянке Кара-Бом в культурном слое 5 возрастом ок. 43 тыс. лет найдена окрашенная охрой подвеска [Там же, с. 38–41]. На севере Сибири наиболее ранний (ок. 32 тыс. л.н.) пример отмечен на Янской стоянке [Питулько и др., 2012], где охрой, смешанной с жиром, окрашивали бусы, которые здесь же изготавливали. Кроме того, исследователи предположили, что эта смесь использовалась и в качестве репеллента от кровососущих насекомых [Там же, с. 82]. Охра встречена на стоянках Шестаково (в культурном горизонте 6 с антропоморфной фигуркой) в Западной Сибири [Деревянко и др., 2003, рис. 46], Лиственка (в виде отдельных пятен в слое 16) и Уй II (горизонт 7) на Енисее, Малая Сыя в Хакасии [Палеолит…, 2005, с. 114–115; Васильев, 1996, с. 187; Лбова, Кулик, Гу-бар, 2018]. Красящие вещества в виде отдельных комочков и пигментов на статуэтках выявлены в Мальте [Герасимов, 1931, 1958; Лбова, 2018]. Еще один пример использования охры древними в Прибайкалье – III культурный горизонт Мальты-Моста-1 возрастом ок. 17,8 тыс. лет [Бердникова, Воробьева, 1995, с. 92]. Как сообщают авторы, окрашивание стоянки люди произвели, когда покидали ее. В виде кусочков и локальных цветовых пятен на поверхности камней охра обнаружена на поселениях Усть-Кяхта-17 (культурные горизонты 3 и 5), Усть-Менза-3 (слой 4) и Студе-ное-1 (культурные горизонты 11 и 19/4) [Ташак, 2005, с. 32, 35–37; Константинов, 1994, с. 75, 79, 91]. Примеры использования охры отмечены на стоянках Ушки I–V на Камчатке: выполненный из нее геоглиф в виде рыбы, окрашивание пола жилищ и посыпка дна могильных ям, человеческих погребений [Диков, 1993, с. 10–11, 24, 25, 32]. На восток от Ушковской стоянки на Аляске (Upward Sun River) в погребении возрастом ок. 11,5 тыс. лет также обнаружена охра [Potter et al., 2014].

В интерпретации присутствия охры и других красящих веществ на археологических объектах традиционно преобладает ритуальная или знаково-символическая версия. Однако есть и исследования, направленные на поиск иных, утилитарных трактовок [Delibes de Castro, 2000; Domingo, Garcia-Borja, Roldan, 2012; Pradeau et al., 2014; Усачева и др., 2018]. Выбор той или иной версии в значительной степени зависит от археологического контекста пигментов. В данной статье обсуждаются различные контексты обнаружения охры в позднепалеолитических горизонтах стоянки Коврижка IV на нижнем Витиме. Судя по масштабам применения, охра играла важную роль в жизни людей на Витиме ок. 19–18 тыс. л.н. (здесь и далее калиброванные даты).

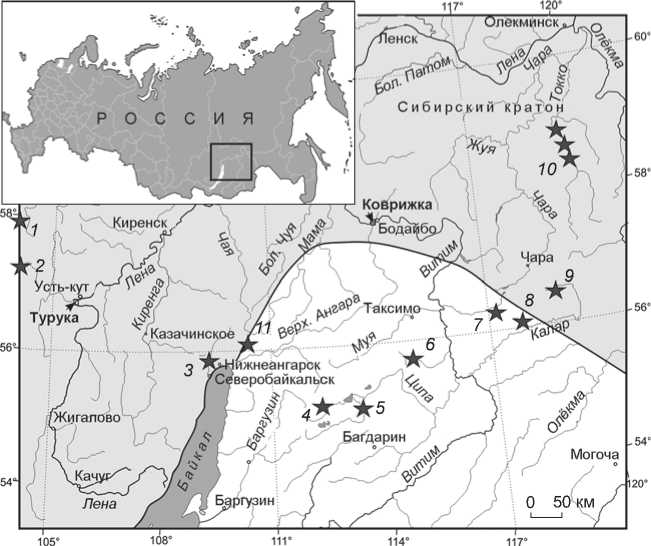

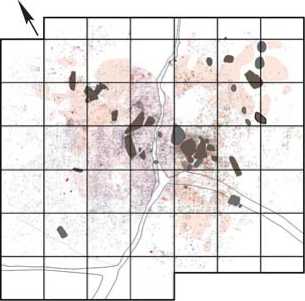

Стоянка Коврижка IV расположена в центральной части Байкало-Патомского нагорья (рис. 1) [Тетенькин, Анри, Клементьев, 2017]. Она находится на правом берегу р. Витим, на 11-метровой террасе. На сегодняшний день выделено 16 культурных горизонтов, из которых 14 залегают в отложениях пойменной фации аллювия. Наиболее изучены горизонты 6, 2Г и 2Б. В результате их исследования в 2012–2018 гг. впервые для палеолитических стоянок региона выявлено широкое применение охры. Раннее нами были представлены данные дифракционного анализа кусочков охры, которые показали, что красящим минералом является

Рис. 1. Расположение стоянки Коврижка IV, могильника Турука и железорудных месторождений в этом районе.

-

1 – Рудногорское; 2 – Коршуновское; 3 – Тыйская группа; 4 – Тулдуньское;

-

5 – Талойское; 6 – Ирокиндинское; 7 – Нижнеингамакитское; 8 – Катугинское; 9 – Чинейское; 10 – Чаро-Токкинская группа; 11 – Абчадская группа.

гематит [Тетенькин и др., 2018]. Настоящая работа направлена на изучение зафиксированных контекстов использования охры. Проведено исследование минеральной ассоциации кусочков охры из разных культурных горизонтов Коврижки IV, нацеленное на поиск взаимосвязи с рудопро-явлениями железа на территории Северного Прибайкалья.

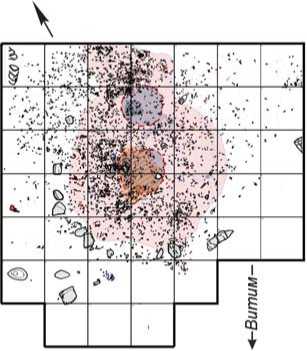

Комплекс культурного горизонта 6

Комплекс представляет собой остатки жилища диаметром ок. 4,5 м с 12 валунами и плитами, расположенными по западному его краю в виде полукольца, и двумя кострищами, одним в радиальном центре этой дуги, другим на ее окончании, у входа в жилище (рис. 2, а). Имеются AMS-даты: 15 558 ± 103 л.н. (Ua-50437) по кости, 15 740 ± 100 (LTL-16562A) и 15 750 ± 60 л.н. (Beta-453119) по углю. По двум последним определен календарный интервал ок. 19,2–18,8 тыс. л.н. (калибровка проведена по: [Bronk Ramsey, 2017; Reimer et al., 2013]). Найдены и реставрированы две поделки из бивня мамонта с признаками антропоморфных статуэток [Тетенькин, Анри, Клементьев, 2017; Тетенькин и др., 2018].

Кусочки охры и слабая розовая окраска присутствуют в основных местах концентрации находок внутри жилища и в привходовой хозяйственно-бытовой зоне (рис. 2, а ). Охра является одной из основных четырех категорий культурных остатков наряду с каменным дебитажем, фрагментами костей и частицами древесного угля. В результате трасологического анализа с использованием микроскопов МФУ

с

а

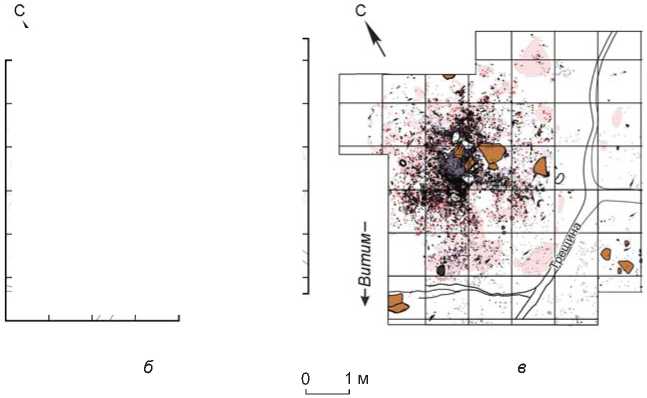

Рис. 2. Планы-схемы комплексов культурных горизонтов 6 ( а ), 2Г ( б ) и 2Б ( в ).

МБС-10 (×4,8–×98), Olympus BH2-UMA (×100–×200), Dino-Lite Digital Microscope Premier (×30–×250) охра обнаружена и на обращенных вниз поверхностях отдельных артефактов. Одно из двух тщательно изготовленных орудий, типологически скребло, трасоло- гически определенное как нож, несет на вентральном фасе, в зоне ретуширования – подтески базальной части орудия, микроскопические пятна охры (рис. 3, д). Костяная антропоморфная фигурка, найденная в юговосточной половине жилища, имеет хорошо различи-

Рис. 3. Охра в культурных остатках из горизонтов 6 ( а–д ), 2Г ( е–и ), 2Б ( к–м ).

а – первая бивневая антропоморфная фигурка на слое: пятно охры на «головке»; б – та же фигурка в процессе реставрации: пятно охры на нижнем фасе (фото О.В. Жмур); в – вторая бивневая антропоморфная фигурка на слое: комочки охры в «изголовье»; г – развал комка охры; д – частицы охры на поверхности (вентральном фасе) ножа; е – кусочек гематита со следами истирания (скругления) на ребрах; ж – охра в подошве культурного слоя; з – охра под очажной конструкцией; и, л, м – окрас охрой слоя; к – кусок охры рядом с расщепленной трубчатой костью на западном краю очага.

мое пятно охры на головке (рис. 3, а ). В ходе реставрационных работ отмечены пятна охры и на обращенной вниз поверхности поделки (рис. 3, б ). Возле головки второй антропоморфной фигурки, найденной у входа в жилище, лежало несколько кусочков охры (рис. 3, в ) [Тетенькин и др., 2018].

Комплекс культурного горизонта 2Г

Для культурного горизонта 2Г имеются AMS-даты по углю 15 320 ± 80 л.н. (Poz-111356), 15 360 ± ± 110 л.н. (Poz-111232), для нижележащего 2Д – 15 350 ± 150 л.н. (Poz-106968). Календарный интервал горизонта 2Г ок. 18,8–18,4 тыс. л.н. Комплекс включает: 1) окрашенную охрой подошву культурного слоя; 2) кострище с углями, рассеянными на площади диаметром ок. 5 м; 3) находящиеся в его центре четыре плиты, расположенные в виде полукольца, и массивную плоскую плиту, оконтуренную с двух противоположных сторон большим валуном и гнейсовыми обломками; 4) выкладку из четырех камней и два одиночных обломка в северном и северо-западном секторах; 5) две продавленные ямки диаметром 20 см, глубиной до 7 и 2 см на северной и южной окраине комплекса (см. рис. 2, б ); 6) плиты и валуны, образующие внешний контур в восточном секторе в виде дуги из 11 камней, в северном и западном – одиночные. Подавляющая часть дебитажа и все орудия залегали в центре и к северо-западу от очага, фаунистические остатки – к юго-востоку. Выразительным признаком является повсеместный окрас охрой площадки в подошве культурного слоя – «пола» данного комплекса (см. рис. 3, ж ). Охра встречена и под очажной конструкцией (см. рис. 3, з ). Наиболее крупный кусочек гематита несет следы абразивного скругления углов (см. рис. 3, е ). Комплекс интерпретирован как остатки жилища.

Очажный комплекс горизонта 2Б

Очажный комплекс с прилегающими к нему культурными остатками занимает площадь ок. 4,5 × 4,5 м (см. рис. 2, в ) [Тетенькин, 2019]. По углю из культурного горизонта 2Б получены AMS-даты 15 320 ± ± 100 л.н. (LTL-16563A), 15 460 ± 80 л.н. (Poz-106962), по кости – 14 940 ± 80 л.н. (Poz-106023). По первой из них, соотносимой с результатами датирования горизонтов 2Г и 2Д, рассчитан календарный интервал ок. 18,8–18,3 тыс. л.н. В отличие от горизонтов 6 и 2Г, где за пределами описанных комплексов культурные остатки отсутствовали, 2Б оказался обширным культурным слоем, одним из структурных компонентов которого является очажный комплекс.

На восточной половине ко стрища размерами 0,90 × 0,65 м поверх углей залегали ше сть валунов и плит. Каменные артефакты были локализованы преимущественно на северо-восточной, северной и северо-западной периферии очага. К югу от него найдены почти все крупные кости, включая две челюсти снежного барана. В 0,35 м к северу от очага лежал диск из хорошо слежавшейся уплотненной терригенной тонкозернистой алевритовой породы черного цвета, диаметром 12 см, толщиной 2 см. Рентгенофлуоресцентный анализ показал, что по химическому составу он идентичен черному алевриту из наброски на кострище в центре жилища культурного горизонта 6 [Тетенькин и др., 2018, с. 10].

Площадка вокруг очага интенсивно окрашена охрой. Большинство находок здесь залегало на культурном слое, уже имевшем охристую окраску (см. рис. 2, в ; 3, л , м ). Очевидно, поэтому на их нижних плоскостях присутствует охра. В ряде случаев охристые пятна являются результатом дезинтеграции кусочков охры. Есть участки со сплошным интенсивным красным окрасом, на которых кусочки охры немногочисленны. Отмечены артефакты с о статками охры на поверхностях. У северного края кострища и на южной периферии за очагом есть участки, свободные от охристого окраса и культурных остатков вообще (см. рис. 2, в ). Они соответствуют размерам валуна 30 × 40 см и гнейсовой плиты 63 × 45 см, лежащих к северо-востоку от кострища. Вероятно, эти площадки отражают предыдущие позиции плиты и валуна.

В центре кострища охра отсутствует. На его окраине в северо-западной, не обложенной камнями части найдены расколотая вдоль трубчатая кость длиной 15 см и рядом с ней яркое пятно диаметром 6 см – дезинтегрированный кусочек охры (см. рис. 3, к ).

Состав охры

Первые результаты анализа охры со стоянок группы Коврижка показали, что красящим минералом является гематит (α-Fe2O3) [Тетенькин и др., 2018]. Нами проанализировано 19 образцов из описанных выше культурных горизонтов (табл. 1). По минеральному составу они неоднородны. С помощью метода порошковой рентгеновской дифракции установлено, что содержание гематита в охре варьирует от 21 до 96 %. Часто присутствует кварц – от 4 до 64 % (рис. 4). Второстепенные минералы редки и представлены слюдой (мусковит), полевым шпатом, гетитом, хлоритом, еще реже кальцитом, фторапатитом и кардиеритом. Во всех трех культурных горизонтах встречаются кусочки охры кварц-гематитовой ассоциации. Часто в них видны шариковая отдельность гематита в виде оолитов и окатанные частич-

Таблица 1. Минеральный состав охры со стоянки Коврижка IV, %

|

Место отбора образца |

Гематит |

Кварц |

Слюда |

Полевой шпат |

Гетит |

Хлорит |

Фторапатит |

Кальцит |

|

Пикет 44, кв. 12 * |

72 |

28 |

Горизо – |

нт 2Б – |

– |

– |

– |

– |

|

То же, кв. 6 * |

89 |

11 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

То же, кв. 18, четв. 3 * |

21 |

32 |

47 |

– |

– |

– |

– |

|

|

То же, кв. 13, четв. 1 * |

42 |

– |

– |

– |

58 |

– |

– |

– |

|

Шурф 14 * |

45 |

44 |

– |

– |

11 |

– |

– |

– |

|

Пикет 44, кв. 12 |

92 |

8 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

То же, кв. 17 |

36 |

28 |

Горизо 23 |

нт 2Г – |

– |

13 |

– |

– |

|

То же, кв. 21 |

36 |

28 |

22 |

– |

– |

14 |

– |

– |

|

То же, кв. 23 четв. 2 |

64 |

20 |

– |

– |

– |

– |

16 |

– |

|

То же, кв. 24 |

75 |

25 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

То же |

29 |

64 |

– |

– |

– |

7 |

– |

– |

|

Пикет 48, кв. 23, четв. 1 |

51 |

49 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

То же, кв. 2, четв. 1 |

17 |

51 |

4 |

10 |

– |

6 |

– |

12 |

|

То же, кв.1 |

60 |

40 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

То же |

65 |

35 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Пикет 40, кв. 4 * |

96 |

4 |

Горизо – |

нт 6 – |

– |

– |

– |

– |

|

Пикет 36, кв. 23 * |

58 |

42 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

То же, кв. 19, четв. 4 * |

97 |

29 |

4 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

То же, кв. 12 |

85 |

15 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

Примечания. Минеральный состав охры определялся методом порошковой рентгеновской дифракции с использованием дифрактометра D8 ADVANCE Bruker, оснащенного зеркалом Gӧbel и детектором VÅNTEC-1 PSD. Обработка полученных данных выполнена с помощью пакета программных средств DIFFRACplus. Для идентификации минеральных фаз в образцах использовались База данных порошковой дифрактометрии PDF-2 (https: // и программное обеспечение EVA (https: //.

*Данные по: [Тетенькин и др., 2018].

☆ а

□б ■в

□г

О д

20%

80%

60%

40%

100%

Другие О минералы

Кварц 0^/100%

Тагульская свита

20%

Рис. 4. Соотношение минералов в образцах охры и железных руд (диаграмма построена на основе данных из табл. 1 и 2).

а – железная руда; б–д – охра из горизонтов 2Г ( б ), 2Б ( в ), 6 ( г ) стоянки Коврижка IV и из могильника Турука ( д ).

Талойское

■^^Сосновый Байц

Коршуновское

40 % 60 %

.60%

40%

.20%

Коршуновское

80% 100%

Гематит + гетит

ки (песчинки?) кварца (см. рис. 3, е ). Данный тип более характерен для горизонтов 2Б и 6. В отличие от них в горизонте 2Г встречены также охры, в которых второстепенные минералы, такие как кальцит и хлорит, составляют до 12 %.

Обсуждение

В горизонте 6, в отличие от 2Б и 2Г, площадка внутри жилища и в при-входовой зоне не имеет интенсивного окраса охрой. В ходе разборки куль-

турного слоя (мощностью в среднем 1 см) наблюдался лишь бледно-розовый оттенок. Вывод об окрашивании «пола» можно только экстраполировать, исходя из материалов горизонтов 2Б и 2Г. Дополнительно о рассеивании охры на обитаемой площади свидетельствуют пятна, обнаруженные под микроскопом на обращенных к земле поверхностях артефактов. Следы охры на вентральном фасе ножа (см. рис. 3, д ) могут быть остатками какого-то состава, с помощью которого крепилась рукоять. Альтернативный вариант объяснения с указанием на бессистемный характер локализации микропятен на этом и других артефактах предполагает случайное появление таких следов на ноже.

Охристые пятна на нижней плоскости фигурки (на корпусе), найденной в жилище горизонта 6, могут быть естественным результатом залегания на окрашенном слое (см. рис. 3, б ). В то же время на верхнем фасе ее «головки» охра яркая (см. рис. 3, а ). У второй фигурки в «изголовье» лежало несколько комочков охры (см. рис. 3, в ). Оба этих обстоятельства представляются неслучайными.

О наличии культурной трансляции, связывающей горизонты 6 и 2Б, свидетельствует сюжет со специфическим черным алевритом. Это вещество, найденное возле кострища в горизонте 2Б, имело форму диска диаметром 12 см и, вероятно, изначально находилось в каком-то контейнере. Оно оказалось идентичным черному алевриту, перекрывавшему центральный очаг жилища в горизонте 6. Сведенные в один сюжет посыпка красной охрой жилой зоны в момент появления людей и засыпка черным порошком очага перед уходом выглядят как ритуально связанные.

В горизонте 2Г охрой окрашена вся площадка. Отчетливо наблюдается охра в подошве культурного слоя, в т.ч. под всеми центральными элементами структуры - очажными выкладками (см. рис. 3, ж, з ). Наиболее яркое пятно отмечено у северо-восточного края северной очажной выкладки (см. рис. 2, б ). Напротив, к северо-востоку от южной очажной выкладки была зона почти полного отсутствия охры размером 0,60 м в поперечнике. Ее можно объяснить тем, что во время рассеивания порошка толченого гематита на этом месте лежало нечто вроде подстилки. Пятно охры в юго-восточной части выходит за пределы конструкции из плит и валунов, рассеивание явно произошло раньше, сооружение из камней (жилище) возведено на уже окрашенной площадке.

В принципе такая же картина наблюдается и в культурном горизонте 2Б с той разницей, что непосредственно зона кострища не была окрашена, отмечены только мелкие кусочки охры. Но обращает на себя внимание крупный разрушенный кусок охры вместе с нежженой расколотой трубчатой костью на западной окраине кострища (см. рис. 3, к). Допустимо предположение о символическом характере оставления на очаге этих двух предметов в финале обитания.

Найденный в горизонте 2Г кусочек охры размером 1,5 см в поперечнике имеет скругленные ребра (см. рис. 3, е ). Это может быть результатом как переноса предмета, так и его истирания. В слое в районе данного манупорта следы разрушения, растворения пигментного вещества не обнаружены. Поэтому версия механического истирания предмета при формировании культурного горизонта в относительно спокойных условиях погребения пойменным аллювием исключается.

В исследованиях охры в археологических и этнографических контекстах среди разных объяснений ее роли есть версии использования в качестве красителя для различных категорий вещей и применения при выделке шкур [Pomies, Menu, Vignaud, 1999; Domingo, Garcia-Borja, Roldan, 2012; Pradeau et al., 2014]. Среди каменных изделий из горизонта 2Б, исследованных трасологом Ж. Жакье (университет г. Ренн, Франция), орудия для обработки шкур не выявлены. Им было сделано заключение о работе с минеральными материалами, однако следы охры на лезвиях отсутствуют. Орудия для обработки шкур определены в каменном инвентаре из горизонта 6, но и на их лезвиях охра не обнаружена.

Все три рассматриваемых комплекса определены как стоянки зимнего сезона. В этой связи может быть выдвинуто предположение об использовании охры в качестве антисептического, сорбентного материала для «защиты деревянных конструкций от гнили и поддержания в более сухом состоянии внутреннего пространства дома». Такая версия была предложена при интерпретации жилищ мезолита – энеолита Зауралья и севера Западной Сибири [Усачева и др., 2018, с. 257] (об этом также см.: [Delibes de Castro, 2000]). Однако следует отметить, что в ямках, вероятно оставленных жердями конструкции жилищ (горизонты 6 и 2Б), следы специальной обработки охрой не выявлены.

Ценной особенностью культурных горизонтов 2Б и 2Г является их хронологическая близость. Очаг первого залегает над структурой второго. Их разделяет стерильный песок и горизонт 2В с единичными пока находками общей мощностью ок. 8 см. Один из валунов горизонта 2Б лежал практически на приочажной плите горизонта 2Г, и отмечены еще три случая соприкосновения плит этих горизонтов. Календарный возраст, определенный по образцам ивы, составляет ок. 18 576 лет для 2Б, ок. 18 574–18 583 лет для 2Г и контролируется датой культурного горизонта 2Д ок. 18 600 л.н. Он указывает на разрыв в этих эпизодах обитания в пределах жизни одного человеческого поколения. Вероятно, обитатели горизонта 2Б, обработавшие охрой площадку, понимали, что пришли на прежде обитаемое место. То же с большой долей ве- роятности касается горизонта 2Г, поскольку непосредственно под ним залегает культурный горизонт 2Д. Возможно, это обстоятельство является ключом к объяснению использования охры как символической меры предосторожности по отношению к предшествующим обитателям.

Гематит, являющийся красящим минералом в охре со стоянки Коврижка IV, широко распространен в железорудных месторождениях. На территории Восточной Сибири существуют десятки проявлений и месторождений железных руд [Железорудные месторождения…, 1981, с. 14–21]. Они различны по возрасту и минеральным ассоциациям, последние зависят от генезиса железной руды. Анализируя минеральный состав охр, можно определить источник материала для них. Однако в бассейне нижнего течения р. Витим железорудных месторождений нет (см. рис. 1). Нами проведено опробование ожелезненной части гнейсов, скальные выходы которых находятся в непосредственной близости от памятника. Рентгенофазовый анализ образца показал отсутствие в нем гематита. Таким образом, источниками охры со стоянки Коврижка IV являются магнетитовые и гематитовые руды (табл. 2). Наиболее крупные проявления железных руд связаны с осадочными породами докембрийского возраста – железистыми кварцитами, встречающимися в пределах Сибирского кратона (см. рис. 1). Разные генетические типы месторождений обнаружены в верхних течениях притоков Витима, на северной оконечности оз. Байкал, в верховьях Чары и ее правого притока Токко.

Опираясь на минеральную ассоциацию, можно выделить по крайней мере два ярко выраженных вида охры. Первый – кварц-гематитовая ассоциация с редкими приме сями слюды и полевого шпата, оолитовой текстуры. Этот вид (см. рис. 3, е) зафиксирован во всех рассматриваемых культурных горизонтах стоянки Коврижка IV. Оолитовая текстура, где гематит представлен шариковой отдельностью, наблюдается на Талойском месторождении (верховья Витима, междуречье Талоя и Усоя), а также месторождениях Ангаро-Илимского района (Иркутская обл.) и Чаро-Токкинской группы. Но в последних оолитовые руды без кварца и встречаются в ассоциации с хлоритом и кальцитом [Железорудные месторождения…, 1953, с. 16–20, 70; Рудные месторождения…, 1978, с. 71; Чаро-Токкинская… формация, 1984, с. 8, 86]. Таким образом, источником охры первого вида могут быть руды Талойского и Чаро-Токкинских месторождений.

Второй вид охры зафиксирован только в культурном горизонте 2Г. Он отличается более широким минеральным составом. Эта охра кроме кварца и гематита содержит хлорит, слюды, полевой шпат и кальцит. Такая минеральная ассоциация гематитовой руды характерна для месторождений скарнового типа. Они развиты в Ангаро-Илимском и Северо-Байкальском районах (см. рис. 1). Для сравнения были привлечены два образца охры из неолитического могильника Турука (недалеко от г. Усть-Кут, р. Лена; см. рис. 1). Они содержали гематит (17 и 23 %), кварц (22 и 54 %), слюду (по 5 %), полевой шпат (40 и 6 %), хлорит (3 и 4 %), кальцит (по 5 %); в первом образце еще присутствует кордиерит (5 %). Сходная минеральная ассоциация представлена в нескольких образцах охры второго вида из культурного горизонта 2Г. Учитывая возраст этого горизонта (18 тыс. лет), следует иметь в виду существовавшие в период MIS 2 в южной части Байкало-Патомского нагорья горно-долинные ледники. Поэтому ленский – ангаро-илимский вариант происхождения охры второго вида представляется более вероятным, поскольку данный район связан с местонахождением Коврижка единой речной сетью.

Исходя из вышеизложенного можно предположить, что гематит доставлялся на стоянку из различных районов восточного (юго-восточного) и западного (юго-западного) направления, удаленных от нее более чем на 500 км.

Пока феномен обработки охрой обитаемой при-очажной площадки в долине Витима известен только в период 19,3–18,2 тыс. кал. л.н. Содержащие охру культурные горизонты 6, 2Г и 2Б Коврижки IV являются здесь самыми древними на сегодня. В раскопанных очажных комплексах горизонтов 9, 8, 7, 6, 5, 4В, 4Б, 4А, 4, 3В, 3Б Большого Якоря I (15,0–13,6 тыс. л.н.), 8а, 8, 7 Усть-Каренги (15,4–12,7 тыс. л.н.), 2 Коврижки III (13,0–12,2 тыс. л.н.) ничего подобного нет. В го-

Таблица 2. Минеральный состав железных руд

|

Месторождение |

Гематит |

Кварц |

Слюда |

Полевой шпат |

Хлорит |

Кальцит |

Магнетит |

|

Талойское |

28 |

69 |

– |

3 |

– |

– |

– |

|

Сосновый Байц |

33 |

67 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Коршуновское, обр. 1 |

18 |

– |

– |

– |

22 |

34 |

26 |

|

То же, обр. 2 |

– |

– |

– |

– |

– |

10 |

90 |

|

Тагульская свита |

6 |

40 |

9 |

30 |

15 |

– |

– |

ризонте 4А Большого Якоря I обнаружена плитка со следами растирания охры, во 2-м Коврижки IV (13,5– 13,1 тыс. л.н.) – галька с такими следами и нечеткие пятна охры в слое. В горизонте 4А Коврижки II (9,2 тыс. л.н.) отмечены точечные охристые пятна в слое. Массово охра встречена только на могильнике Старый Витим II и стоянке Усть-Каренга XVI на дне соответственно могил и ритуальных ям [Ветров, 2008]. Эти памятники датируются 8–7 тыс. л.н., т.е. они более чем на 9 000 лет моложе горизонтов 6, 2Б и 2Г Коврижки IV. В Прибайкалье в это же время, т.е. на рубеже мезолита – неолита, охра зафиксирована в погребениях могильников Щукино, Ерши, захоронениях китойской культуры [Базалийский, 2012].

Заключение

На нижнем Витиме открыт феномен использования охры в интервале 19,3–18,2 тыс. л.н. Рассмотрены три близких по возрасту комплекса в культурных горизонтах 6, 2Г и 2Б стоянки Коврижка IV. Исследование охры и минеральных источников проводилось параллельно с изучением других аспектов культуры. Общий стояночный контекст стал решающим фактором восприятия и интерпретации окрашенных охрой культурного слоя и артефактов.

Действия с охрой производились в отношении всей площадки, т.е. «пола», очага (в этом случае следует указать еще черный алеврит), антропоморфных бивневых фигур и отдельных каменных артефактов. Назначение этих манипуляций могло быть как ритуальным, так и утилитарным. В ряде случаев возможно появление пигмента на вещах в результате непреднамеренного контакта с охрой на слое или при транспортировке.

Источником охры был природный минерал гематит, а способом получения – дробление и истирание породы с высоким его содержанием (до 94 %). Гематит доставлялся с месторождений, удаленных от Коврижки IV на сотни (500–800?) километров, в случае горизонта 2Г – из принципиально различных источников, предположительно из районов западного (ленского) и восточного направления.

Археологические исследования проведены при поддержке РФФИ (проект № 18-59-22003\18). Аналитические работы выполнены на средства гранта РНФ (проект № 19-7810084) в ЦКП «Геодинамика и геохронология» Института земной коры СО РАН и «Изотопно-геохимических исследований» Института геохимии СО РАН. Французские научные партнеры поддержаны Фондом гуманитарных наук (Maison Fondation Sciences de l’Homme).

Выражаем признательность В.И. Базалийскому (Иркутский государственный университет) за предоставление образцов охры из погребения Турука, О.В. Жмур (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН) за помощь в проведении исследований антропоморфных бивневых фигур. Благодарим за образцы руд с месторождений В.И. Левицкого (Сосновый Байц), С.И. Школьник (Талойское, Тагульская свита), Т.А. Радом-скую (Коршуновское).

Список литературы Охра в позднепалеолитических контекстах стоянки Коврижка IV на Байкало-Патомском нагорье

- Базалийский В.И. Погребальные комплексы эпохи позднего мезолита – неолита Байкальской Сибири: традиции погребений, абсолютный возраст // Изв. Лаборатории древних технологий. – 2012. – Вып. 9. – С. 43–101.

- Бердникова Н.Е., Воробьева Г.А. Новое местонахождение Мальта-Мост-1 (Прибайкалье, р. Белая): Палеоэкологический аспект в исследовании // Природные ресурсы, экология и социальная среда Прибайкалья. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1995. – Т. 3. – С. 89–93.

- Васильев С.А. Поздний палеолит Верхнего Енисея (по материалам многослойных стоянок района Майны). – СПб.: Петербург. Востоковедение, 1996. – 224 с.

- Ветров В.М. Ритуальный комплекс в устье р. Каренга (долина р. Витим) и некоторые проблемы неолита Восточной Сибири // Изв. Лаборатории древних технологий. – 2008. – Вып. 6. – С. 28–43.

- Герасимов М.М. Палеолитическая стоянка в Мальте // Сообщ. ГАИМК. – 1931. – № 11/12. – С. 55–57.

- Герасимов М.М. Палеолитическая стоянка Мальта: (Раскопки 1956–1958 гг.) // СЭ. – 1958. – № 3. – С. 28–52.

- Деревянко А.П., Молодин В.Н., Зенин В.Н., Лещинский С.В., Мащенко Е.Н. Позднепалеолитическое местонахождение Шестаково. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – 168 с.

- Деревянко А.П., Рыбин Е.П. Древнейшее проявление символической деятельности палеолитического человека на Горном Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2003. – № 3. – С. 27–50.

- Диков Н.Н. Палеолит Камчатки и Чукотки в связи с проблемой первоначального заселения Америки. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1993. – 68 с.

- Железорудные месторождения Ангаро-Илимского района. – М.: Изд-во АН СССР, 1953. – 174 с.

- Железорудные месторождения Сибири. – Новосибирск: Наука, 1981. – 233 с.

- Константинов М.В. Каменный век восточного региона Байкальской Азии. – Улан-Удэ; Чита: Изд-во Ин-та обществ. наук БНЦ СО РАН, 1994. – 180 с.

- Лбова Л.В. Пигменты и пигментосодержащие материалы в Мальтинской коллекции // Евразия в кайнозое: Стратиграфия, палеоэкология, культуры. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2018. – Вып. 7. – С. 134–141.

- Лбова Л.В., Кулик Н.А., Губар Ю.С. Петрографический и спектральный анализ пигментсодержащих материалов в составе коллекции Малой Сыи // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. 24. – С. 115–118.

- Палеолит Енисея: Лиственка / Е.В. Акимова, Н.И. Дроздов, В.П. Чеха, С.А. Лаухин, Л.А. Орлова, А.Ф. Санько, Е.А. Шпакова. – Красноярск: Универс, 2005. – 184 с.

- Питулько В.В., Павлова Е.Ю., Никольский П.А., Иванова В.В. Янская стоянка: материальная культура и символическая деятельность верхнепалеолитического населения Сибирской Арктики // Рос. археол. ежегодник. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. гос. ун-та, 2012. – № 2. – С. 33–102.

- Рудные месторождения Сибири. – М.: Недра, 1978. – Т. 1. – 352 с.

- Ташак В.И. Палеолитические и мезолитические памятники Усть-Кяхты. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2005. – 130 с.

- Тетенькин А.В. Планиграфический анализ очажного комплекса 2Б культурного горизонта Коврижки IV: реконструкция деятельностной ситуации // Мультидисциплинарные исследования в археологии. – 2019. – № 2. – С. 26–51.

- Тетенькин А.В., Анри А., Клементьев А.М. Коврижка IV: позднепалеолитический комплекс 6 культурного горизонта // Археол. вести. – 2017. – Вып. 23. – С. 33–55.

- Тетенькин А.В., Жмур О.В., Демонтерова Е.И., Канева Е.В., Сальная Н.В. Фигуры из бивня мамонта и знаково-символический контекст палеолитического жилища на стоянке Коврижка IV в низовье Витима // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 4. – С. 3–12.

- Усачева И.В., Адаев В.Н., Косинская Л.Л., Юдина Е.А. Охра в жилищах каменного века таежной зоны Зауралья и севера Западной Сибири: адаптивный аспект // Человек и Север: Антропология, археология, экология: мат-лы всерос. научн. конф., г. Тюмень, 2–6 апр. 2018 г. – Тюмень: ТюмНЦ СО РАН, 2018. – Вып. 4. – С. 254–258.

- Чаро-Токкинская кремнисто-железорудная формация / отв. ред. В.А. Кузнецов. – Новосибирск: Наука, 1984. – 160 с. – (Тр. Ин-та геологии и геофизики; вып. 594).

- Bronk Ramsеy C. Methods for Summarizing Radiocarbon Datasets // Radiocarbon. – 2017. – Vol. 59, N 2. – P. 1809–1813.

- Delibes de Castro G. Cinabrio, huesos pintados en rojo y tumbas de ocre: Prácticas de embalsamamiento en la Prehistoria? // Scripta in honorem Enrique A. Llobregat Conesa / eds. M. Olcina, J. Soler. – Alicante: Instituto Alicantino de Cultural Juan Gil. Albert, 2000. – Vol. 1. – P. 223–236.

- Domingo I., Garcia-Borja P., Roldan C. Identifi cation, Processing and use of red pigments (hematite and cinnabar) in the Valencian Early Neolithic (Spain) // Archaeometry. – 2012. – Vol. 54, iss. 5. – P. 868–892.

- Pomies M.-P., Menu M., Vignaud C. Red Paleolithic pigment: natural hematite or heated goethite? // Archaeometry. – 1999. – Vol. 41, iss. 2. – P. 275–285.

- Potter B.A., Irish J.D., Reuther J.D., McKinney H.J. New insights into Eastern Beringian mortuary behavior: A terminal Pleistocene double infant burial at Upward Sun River // Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2014. – Vol. 111, N 48. – Р. 17060–17065.

- Pradeau J.-V., Salomon H., Bon F., Mensan R., Lejay M., Regert M. Les matières colorantes sur le site aurignacien de plein air de Régismont-le-Haut (Poilhes, Hérault): acquisition, transformations et utilisations // Bull. de la Société Préhistorique Française. – 2014. – T. 111, N 4. – P. 631–658.

- Reimer P.J., Bard E., Bayliss A., Beck J.W., Blackwel P.G., Bronk Ramsey C., Grootes P.M., Guilderson T.P., Hafl idason H., Hajdas I., Hattž C., Heaton T.J., Hoffman D.L., Hogg A.G., Hughen K.A., Kaiser K.F., Kromer B., Manning S.W., Niu M., Reimer R.W., Richards D.A., Scott E.M., Southon J.R., Staff R.A., Turner C.S.M., Plict J., van der. IntCal 13 and Marine 13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0-50000 Years cal BP // Radiocarbon. – 2013. – Vol. 55, N 4. – P. 1869–1887.