Оказание медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в ФНКЦ ФМБА России

Автор: Чупин Андрей Валерьевич - Заведующий Отделением Сосудистой Хирургии Фнкц Фмба России, Стаферов Антон Валерьевич, Зотов Александр Сергеевич

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Передовая статья

Статья в выпуске: 3-4 (23-24), 2015 года.

Бесплатный доступ

Болезни системы кровообращения являются важнейшей социальной проблемой во всем мире. Распространенность этих заболеваний, инвалидность, смертность, временная утрата трудоспособности, необходимость организации специализированной медицинской помощи обусловливают медицинскую и социальную значимость данной патологии, из-за которой общество несет значительные человеческие и экономические потери. По прогнозам экспертов, количество смертей от ССЗ в мире возрастет за счет увеличения смертности среди мужского населения планеты с 18,1 млн в 2010 году до 24,2 млн в 2030 году. Показатели смертности от ССЗ в Российской Федерации - одни из самых высоких в мире.

Сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, аортокоронарное шунтирование, рентгенэндоваскулярные вмешательства, стентирование, эндопротезиро- вания аневризмы аорты, радиочастотная абляция

Короткий адрес: https://sciup.org/14338538

IDR: 14338538

Текст научной статьи Оказание медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в ФНКЦ ФМБА России

На базе ФНКЦ ФМБА России открыт Федеральный Центр сердечно-сосудистой хирургии, в котором реализуется программа оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В структуру центра входят отделения терапевтического профиля (отделение кардиологии, аритмологии, реабилитации), диагностические подразделения (клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, рентгенологическое отделение и т.д.), отделения хирургического профиля (сосудистая хирургия, отделение хирургического лечения заболеваний сердца, рентген-эндоваскулярных методов лечения), а также – отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, оснащенное самым современным медицинским оборудованием и всеми необходимыми расходными материалами и медикаментами.

Важным преимуществом Центра сердечнососудистой хирургии является то, что он входит в состав многопрофильной больницы, где есть возможность консультаций различных специалистов, а при необходимости – лечения в профильных отделениях.

Необходимым условием лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями считаем необходимость их дальнейшего динамического наблюдения в условиях нашего центра (рис. 1). Это позволяет нам оценить результаты хирургического лечения, своевременно подключиться к решению новых проблем и добиться преемственности этапов лечения при переводе пациента из одного отделения центра в другое. Именно такой индивидуальный подход к каждому пациенту, привлечение всех специалистов узкого профиля, решение сложных клинических задач – коллегиально, путем проведения консилиумов, позволяет нам добиваться хороших клинических результатов в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Операционный блок центра (рис. 2) оснащен самым современным оборудованием и расходными материалами для проведения практически всех видов высокотехнологичных оперативных вмешательств:

-

• Мобильными ангиографическими комплексами (С-дуга),

-

• Оборудованием для искусственного кровообращения,

Рис. . Успех лечения пациента обусловлен преемственностью этапов.

Рис. 2. Общий вид операционной - выполняется операция протезирования клапана сердца.

-

• Оборудованием для внутриаортальной баллонной контрапульсации (подобное оборудование необходимо для проведения операций пациентам с выраженной сердечной недостаточностью),

-

• Аппаратами ИВЛ,

-

• Аппаратами для проведения чреспищеводной эхокардиографии (необходимо при пластике/протезировании сердечных клапанов, при резекции аневризмы левого желудочка для оценки результатов операции непосредственно на операционном столе),

-

• Аппаратом для проведения флоуметрии (позволяет измерять скорости кровотока в шунтах при аортокоронарном шунтировании и, тем самым, судить о качестве выполненной операции),

-

• Аппаратом для радиочастотной аблации (оборудование необходимо для купирования нарушения ритма сердца у пациентов с приобретенными пороками сердца и ИБС),

-

• Аппаратами для временной кардиостимуляции,

-

• Аппаратами для реинфузии аутокрови (позволяет интраоперационно собирать кровь пациента, излившуюся в полость перикарда, для последующего возврата, тем самым метод позволяет избежать переливание донорской крови),

-

• Анестезиологическим оборудованием различного уровня.

Рентгенэндоваскулярная служба

В 1997-1998 гг. в Клинической больнице № 83 (теперь – ФНКЦ ФМБА России) впервые стали выполняться отдельные ангиографические исследования и рентгенохирургические вмешательства, а уже в 2012 г. в эксплуатацию была введена вторая рентгеноперационная. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения оснащено современным ангиокардиографическим оборудованием, рентгенэндоваскулярные исследования и операции проводятся в 2-х рентгеноперационных.

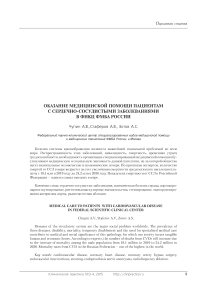

В последние годы отмечается устойчивая положительная динамика, как количественных показателей деятельности отделения, так и видов выполняемых диагностических и лечебных вмешательств. Так, в 2014 г. в отделении выполнено 2453 рентгенэндовас-ку-лярных диагностических и лечебных вмешательства (обследовано и пролечено 2453 пациента). На рис. 3 представлена динамика операционной активности (исследований и операций), выполняющихся ежегодно отделением РХМДиЛ-1, за период с 2008 по 2014 гг.

По общему числу выполненных в 2014 г. рентгенэндоваскулярных исследований и операций ФНКЦ занял первое место среди всех медицинских учреждений ФМБА. Следует отметить, что в отделении выполняются все виды ангиографических диагностических исследований, наиболее частым из которых является коронарография, остающаяся до настоящего времени «золотым стандартом» диагностики обструктивного коронарного атеросклероза. Имеет место отчетливая тенденция к увеличению хирургической активности отделения, смещению акцента с диагностических ангиографий на лечебные вмешательства. По числу выполненных в 2014 г. рентгенэндоваскуляр-ных операций ФНКЦ также занял первое место среди всех лечебных учреждений ФМБА

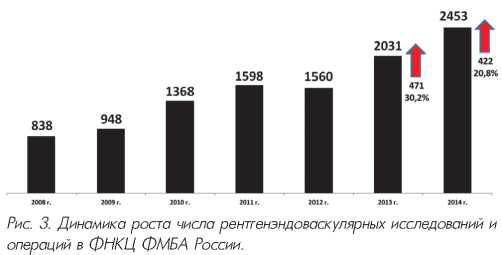

[Бокерия Л.А., Алекян Б.Г., 2015 г.]. На рис. 4 представлено распределение выполненных в 2014 г. рентгенэндоваскулярных операций по их видам.

Как следует из представленных данных, на первом месте в структуре рентгенэндоваску-лярных операций, выполняемых в отделении РХМДиЛ-1, находились чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) – 697 (77,0% от общего числа рентгенэндоваскулярных операций).

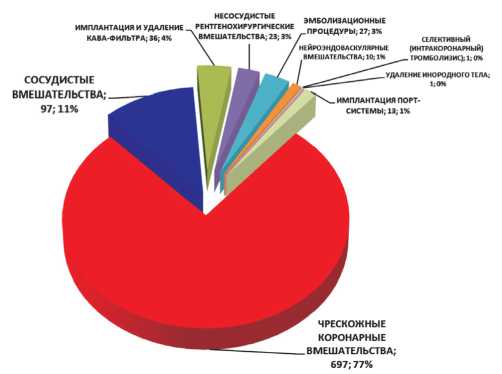

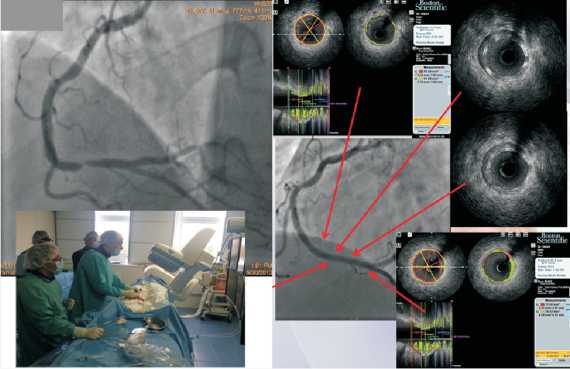

Ишемическая болезнь сердца на протяжении последних десятилетий остается основной причиной смертности и инвалидизации взрослого населения ведущих промышленно развитых стран мира, включая и нашу страну. Чрескожные коронарные вмешательства (включая стентирование) в настоящее время являются эффективными методами лечения больных с острыми расстройствами коронарного кровоснабжения – острым инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией. Применение новейших поколений стентов с лекарственным антипролиферативным покрытием существенно улучшило результаты рентгенэн-доваскулярного лечения коронарной болезни сердца. В ФНКЦ стентирование выполняется при самых сложных анатомических вариантах

Рис. 4. Виды эндоваскулярных вмешательств, выполненных в 2014 г.

Рис. 5. Реканализация окклюзии передней нисходящей артерии и огибающей ветви левой коронарной артерии.

поражения – при стенозах ствола левой коронарной артерии, при хронических тотальных окклюзиях, при распространенном многососудистом поражении. В практике отделения используется внутрисосудистое ультразвуковое исследование с целью более точной оценки структуры атеросклеротической бляшки и степени стенозирования просвета артерии, а также определения качества имплантации стентов, что имеет особое значение при применении биорезорбируемых («рассасывающихся») стентов. Приоритетное направление работы отделения – рентгенэндоваскулярное лечение больных со сложными, морфологически неблагоприятными формами диффузного многососудистого поражения, имеющих высокий риск выполнения традиционной операции – аортокоронарного шунтирования.

В 2014 г. большинство пациентов, получивших рентгенэндоваскулярное лечение, имели диффузные варианты комплексного поражения венечных артерий. Больные с многососудистым поражением подвергались интервенционному лечению в 532 (76,3%) случаях. Стентирование ствола ЛКА выполнялось у 57 (8,2% от общего числа) больных, а процедуры реканализации окклюзий коронарных артерий – в 147 (21,1%) случаях, причем частота успеха составила 85,7%. В 1 случае было выполнено одномоментное стентирование коронарной артерии и эмболизация коронарно-легочной фистулы. На рисунках 5-8 представлены примеры чрескожных коронарных вмешательств, выполняющихся в отделении РХМДиЛ.

На втором месте по востребованности среди рентгенэндоваскулярных операций находятся вмешательства на периферических артериях. По состоянию на 2014 г. их число достигло 97 (10,7% от общего числа рентгенэндоваску-лярных операций) операций, причем можно отметить, что их количество возросло почти

Рис. 6. Комбинированная анте-ретроградная реканализация хронической окклюзии правой коронарной артерии.

Рис. 7. Стентирование правой коронарной артерии с имплантацией биорезорбируемого стента под контролем ультразвукового внутрисосудистого исследования.

Рис. 8. Спиральная эмболизация коронарно-легочной фистулы и стентирование передней межжелудочковой ветви.

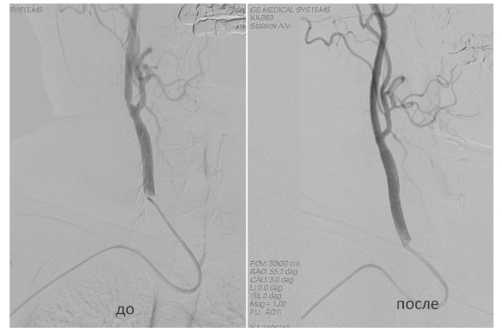

в 1,5 раза по сравнению с 2013 г. Среди них наиболее часто выполнялись вмешательства на брахиоцефальных артериях. Ишемический инсульт уверенно занимает первое место среди заболеваний, приводящих к стойкой утрате трудоспособности. Стентирование – совре- менный, малотравматичный метод рентгенэн-доваскулярного лечения стенозов сонных артерий. По своей эффективности данный метод в ряде случаев не уступает традиционному хирургическому лечению (каротидной эндартерэктомии), а у отдельных больных – пациентов старшей возрастной группы, с выраженной сопутствующей патологией, включая и ишемическую болезнь сердца – может являться единственным методом коррекции.

На рис. 9 представлен пример выполнения процедуры стентирования сонной артерий.

В отделении активно выполняются и другие варианты рентгенэндоваскулярных операций. Так «несосудистые» рентгенохирургические операции у пациентов с хирургической патологией выполнялись в 2014 году в 23 (2,6%) случаях. Эмболизационные рентге-нэндоваскулярные операции выполнялись у 27 (3,0%) больных, причем у большинства из них (у 19 пациенток) выполнялись процедуры эмболизации маточных артерий. У 13 (1,4%) пациентов в 2014 г. выполнялась имплантация венозной порт-системы для инфузии лекарственных препаратов.

Относительно «новым» направлением являются эндоваскулярные вмешательства при врожденных пороках сердца у пациентов старше 18 лет. В 2012-2014 гг. было выполнено 2 процедуры закрытия вторичных дефектов межпредсердной перегородки, одна процедура эмболизации открытого артериального протока и одна процедура стентирования аорты при коарктации (рис. 10). Столь небольшое число вмешательств можно объяснить редкой частотой встречаемости данной патологии во взрослом возрасте, однако отделение может эффективно оказывать специализированную медицинскую помощь и при таких, сравнительно редко встречающихся заболеваниях.

С момента основания отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения является одним из наиболее активных подразделений центра. В настоящее время отделение укомплектовано высококвалифицированным персоналом и оснащено современным ангио-кардиографическим оборудованием, что позволяет на самом высоком уровне проводить сложнейшие рентгенэндоваскулярные исследования и операции. Подтверждением этому служит неуклонный рост числа рентгенэндо-васкулярных исследований и операций.

Рис. 9. Стентирование правой внутренней сонной артерии лучевым доступом.

Рис. 10. Стентирование при коарктации аорты.

Оказание помощи пациентам с поражением периферических артерий

Отделение сосудистой хирургии представляет собой многофункциональную структуру по диагностике и лечению сосудистых заболеваний. Располагая широким спектром диагностических возможностей в ФНКЦ, отделение осуществляет современное плановое и экстренное обследование и лечение пациентов с артериальной и венозной патологией. Широко используются методики: ультразвуковое дуплексное сканирование магистральных артерий и вен; рентгенконтрастная цифровая ангиография; мультиспиральная контрастная компьютерная томография; магнитно-резонансная ангиография. В отделении выполняются все виды эндоваскулярной хирургической помощи и традиционной «открытой» хирургии.

Экстренная сосудистая помощь направлена на: лечение эмболий и тромбозов периферичес- ких артерий с развитием острой ишемии; разрывов аневризмы брюшной аорты, а также периферических аневризм различной локализации; тромбофлебитов и кровотечений из варикозных вен; тромбозов глубоких вен конечностей и таза, хирургическую профилактику и лечение тромбоэмболических осложнений; ранений и травм сосудов различной локализации.

Большую долю в работе отделения сосудистой хирургии занимает плановая помощь: лечение сосудисто-мозговой недостаточности, связанной с поражением экстракраниального отдела брахицефальных артерий; лечение аневризм любой локализации; окклюзирую-щих заболеваний артерий верхних и нижних конечностей; диагностика и лечение критической ишемии конечностей, включая лечение «диабетической стопы»; лечение заболеваний поверхностной и глубокой венозных систем нижних конечностей; диагностика и лечение вазоренальной гипертензии, абдоминальной ишемии.

Отделение является базой кафедры хирургии, анестезиологии и эндоскопии Института повышения квалификации ФМБА России (заведующий – профессор Н.П. Истомин) и кафедры клинической ангиологии и сосудистой хирургии РМАПО РФ (заведующий – академик РАМН, профессор А.В. Покровский). На базе отделения проводятся лекции и практические занятия для слушателей этих кафедр (курсантов, ординаторов, аспирантов)

Отделение имеет следующие научные направления:

-

- лечение больных с мультифокальным атеросклерозом (выбор этапности лечения);

-

- лечение больных с атеросклеротическим поражением экстракраниальных отделов брахицефальных артерий (эндоваскулярные и открытые операции);

-

- лечение пациентов с аневризмами брюшной аорты методом эндоваскулярного протезирования (позволяет существенно расширить контингент оперируемых больных в связи с малоинвазивностью методики);

-

- лечение пациентов с критической ишемией конечности, включая пациентов с «диабетической стопой».

У пациентов с атеросклеротическим стено-окклюзионным поражением брахиофе-цальных артерий, при значимых стенозах внутренней сонной артерии, операцией выбора в отделении является каротидная эндартерэктомия. Данные международных, как европейских (ECST), так и американских (NASET, ACAS) рандомизированных корпоративных исследований по изучению эффективности каротидной эндартерэктомии в отдаленном периоде в сравнении с медикаментозным лечением доказали значительное преимущество оперативного лечения.

В отделении с 2006 по 2015 г. выполнено более 1500 каротидных эндартерэктомий. Послеоперационные осложнения были низкими (ипсилатеральный инсульт составил 0,35%), общая летальность – 0,4%. Отдаленные результаты после каротидной эндартерэктомии имеют хорошие показатели. 98,5% больных не имеют неврологических осложнений в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде. Поэтому у пациентов с окклюзионно-стеноти-ческом поражением сонных артерий каротидная эндартерэктомия в отделении сосудистой хирургии является операцией выбора.

Оказание помощи пациентам с системным атеросклерозом

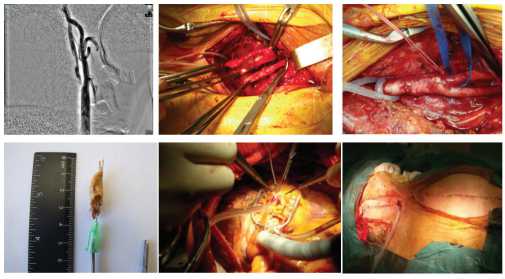

У ряда пациентов с высоким риском периоперационных осложнений и поражением каротидной бифуркации или многососудистым поражением коронарных артерий, выполняются сочетанные вмешательства (каротидная эндартерэктомия и аортокоронарное шунтирование) – симультанные операции (рис. 11). Одномоментные оперативные вмешательства показаны наиболее тяжелой категории пациентов с высоким функциональным классом стенокардии напряжения, диффузным коронарным атеросклерозом и критическим симптомным поражением сонной артерии, как правило, билатеральным. В отличие от «классической» методики одномоментной операции, мы выполняем коронарный этап операции с применением метода вспомогательного искусственного кровообращения. Отказ от остановки сердечной деятельности позволяет нам исключить аноксию миокарда (что особенно важно для пациентов с диффузным поражением коронарных артерий) и, с другой стороны, добиться стабильной гемодинамики, что особенно важно у пациентов с атеросклерозом церебральных артерий. Кроме того, вся операция проводится под контролем метода церебральной оксиметрии (регистра- ция кровотока в головном мозге), что позволяет анестезиологам снизить риск возможных интра- и послеоперационных осложнений. В 2015 г. впервые выполнена одномоментная операция коронарного шунтирования и каротидной эндартерэктомии при остром коронарном синдроме. Необходимо отметить, что у пациентки была критическая ишемия нижней конечности (сухая гангрена фаланг пальцев). Послеоперационный период протекал без осложнений.

Развитие «гибридных» и эндоваскулярных технологий в сосудистой хирургии

Использование гибридных технологий с одномоментной «открытой» реваскуляризацией, с применением как аутовенозного шунтирования, так и аллотрансплантатов, и стентированием (эндопротезированием) при многоэтажных поражениях позволяют полноценно компенсировать кровообращение.

В отделении сосудистой хирургии выполнено более 400 гибридных операций. Послеоперационные осложнения составили менее 2,4%. Использование современного инструментария (самораскрывающиеся стенты, эндопротезы при кальцинированных и осложненных бляшках подвздошных артерий) позволили существенно улучшить результаты операций в ближайшем и отдаленном периоде, снизить число интра- и послеоперационных осложнений (эндоликов, диссекций, тромбозов артерий).

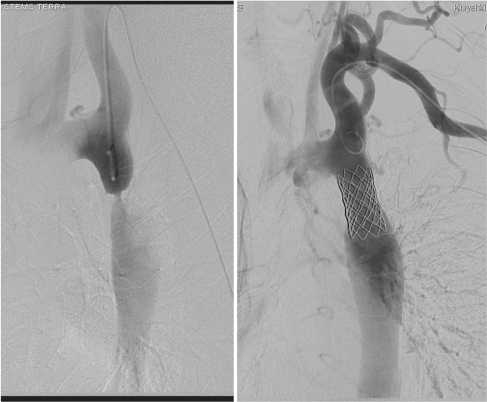

В настоящее время одной из приоритетных задач отделения является лечение больных с аневризмами брюшной, грудной аорты. Если ещё в 90-е годы альтернативы открытому вмешательству в виде резекции аневризмы с её протезированием не существовало, и многим пациентам в связи с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями просто отказывали в лечении

Рис. 11. Этапы одномоментной операции на коронарных и брахиоцефальных артериях.

или оперативное лечение сопровождалось большим числом послеоперационных осложнений и значительной летальностью, то появление новой методики эндопротезирования привело к революции этого раздела сосудистой хирургии и существенно расширило контингент оперируемых пациентов. По мнению многих сосудистых хирургов, самым важным достижением за последние 15 лет в эдоваскулярной хирургии стала именно разработка операции эндопротезирования аневризмы аорты.

В отделении сосудистой хирургии Федерального научно-клинического центра ФМБА России в период с декабря 2007 по август 2015 г. выполнено 79 эндопротезирований аневризмы брюшной аорты (АБА). Число открытых операций по поводу аневризмы аорты составило 67. Критериями для выполнения эндопротезирования брюшной аорты были: наличие инфраренальной АБА, наличие «шейки» аневризмы, техническая возможность изготовления и имплантации эндопротеза. Также показанием для эндопротезирования АБА являлось наличие тяжелой сопутствующей патологии у пациента (прежде всего – кардиальной и дыхательной), определяющей высокий хирургический и анестезиологический риск открытого оперативного вмешательства. Риски послеоперационных осложнений для открытого оперативного вмешательства рассчитывались с помощью балльной таблицы Rutherford, средний балл у данных пациентов составил 16,3, с предполагаемой послеоперационной летальностью более 8%. Средний возраст пациентов составил 73 + 2,4 года. Возраст у 60% пациентов был старше 70 лет. Минимальный возраст был 60 лет, максимальный – 86 лет. При выполнении эндопротезирования аневризм брюшной аорты летальности не отмечено. Технический успех отмечен у 100% пациентов. Миграции протеза в ближайший и отдаленный период наблюдения не отмечалось. Эндолик I типа, интраоперационно выявленный у 3 пациентов, был устранен позиционированием дополнительной аортальной надставки у 2-х пациентов, у одного пациента – с помощью аортального баллона. При контрольной спиральной КТ у этих пациентов данных за эндолик получено не было.

Отдаленный результат прослежен у 48 пациентов. Средний период наблюдения составил 29,3+7,4 месяца (от 3 до 66 месяцев). У всех па- циентов отмечена полная проходимость эндопротеза, отсутствие эндоликов I, III, IV типов, отсутствие увеличения размеров аневризмы аорты и миграции эндопротеза.

Также в отделении выполняются гибридные операции на грудной аорте при торакоабдоминальной аневризме (эндопротезирование нисходящей грудной аорты, дуги и нисходящей аорты с репозицией экстракраниальных артерий), транскатетерная имплантация аортальных клапанов сердца трансфеморальным доступом с хорошими послеоперационными результатами.

Оказание помощи пациентам кардиохирургического профиля

Отделение кардиохирургии было открыто в 2007 г. Основная задача отделения – оказание высокотехнологичной медицинской помощи пациентам кардиохирургического профиля. В составе отделения имеются палаты раннего послеоперационного наблюдения (рис. 12). Основными направлениями хирургической деятельности являются оперативные вмешательства при ишемической болезни сердца (ИБС), приобретенных пороках сердца (ППС) и врожденных пороках сердца (ВПС) у пациентов взрослого возраста (рис. 13).

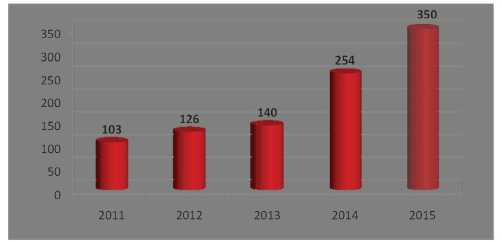

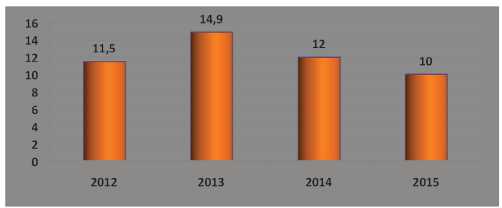

За последние несколько лет отмечается отчетливая тенденция увеличения количества операций на открытом сердце в условиях нашего стационара (рис. 14). При этом, средняя продолжительность пребывания пациента в отделение кардиохирургии продолжает сокращаться (рис. 15). Несмотря на то, что увели-

Рис. 12. Палаты раннего послеоперационного наблюдения, снабженные многофункциональными кроватями.

чилось количество симультанных операций, операций, выполняемых пациентам пожилого и старческого возраста (старше 70 лет), пациентам со снижением ФВ, внедрением операций по поводу ОКС – больничная летальность составляет в среднем 0,7%.

Оказание помощи пациентам с ишемической болезнью сердца

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) распространена во всем мире и представляет одну из наиболее актуальных социально-медицинских проблем. Распространенность этого заболевания приобретает эпидемический характер, и на его долю приходится примерно 1/3 всех умерших в развитых странах мира. В связи с возрастающими возможностями хирургии коронарных артерий, все большему числу больных, ранее считавшихся неоперабельными, выполняется реваскуляризация миокарда.

АКШ при хронической ИБС

АКШ при осложненные формах ИБС (митральная недостаточность, аневризма левого желудочка)

АКШ при остром коронарном синдроме

протезирование и пластика сердечных клапанов (митрального, аортального) удаление опухолей сердца протезирование восходящего отдела и корня аорты

дефект межпредсердной перегородки частичный аномальный дренаж легочных вен коарктация аорты и д.р.

Рис. 13. Основные хирургические направления.

Рис. 74 Динамика операционной активности за последние 5 лет.

Рис. 75. Средняя продолжительность пребывания пациента в отделении.

Операция аортокоронарного шунтирования позволяет восстановить кровообращение в коронарных артериях. Разработка и совершенствование различных методов искусственного кровообращения и защиты миокарда обусловили динамичное и эффективное развитие хирургического лечения ИБС, сделав операцию аортокоронарного шунтирования (АКШ) относительно безопасным хирургическим вмешательством.

Однако, несмотря на достигнутый прогресс, нельзя не учитывать отрицательных последствий стандартной операции АКШ в условиях искусственного кровообращения, среди которых следует выделить негативное воздействие глобальной ишемии и кардиоплегии на миокард, неблагоприятное влияние искусственного кровообращения на функцию печени, почек, легких, центральной нервной системы.

Попытки избежать осложнений, связанных с ИК, привели к возрождению реваскуляризации миокарда на работающем сердце и развитию в последние годы методики ОРСАВ (Off-

Pump Coronary Artery Bypass) – коронарного шунтирования без использования ИК. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что АКШ на работающем сердце, по сравнению с реваскуляризацией миокарда в условиях ИК, сопровождается значительно меньшим повреждением сердечной мышцы и менее выраженным системным воспалительным ответом со стороны всех органов и тканей. Операция на работающем сердце заметно снижает смертность, уменьшает риск развития осложнений, как связанных, так и не связанных с применением ИК, и сокращает время восстановления пациента после операции. Укорачивается период нахождения на аппарате искусственной вентиляции легких, пребывания в палате интенсивной терапии и общей госпитализации.

На сегодняшний день в нашем центре до 70% операций по поводу ИБС выполняются на работающем сердце. Для проведения операции на работающем сердце разработано и применяется специальное оборудование: стабилизатор тканей миокарда обеспечивает неподвижность определенного участка миокарда, не мешая сердцу эффективно сокращаться, а доступ к задней и боковой поверхности сердца достигается при помощи вакуумного устройства для позиционирования сердца (рис. 16).

Хирургия осложненных форм ишемической болезни сердца

За последнее время увеличивается количество пациентов с ИБС со снижением сократительной способности миокарда левого желудочка (ФВ 50%). Только за прошедший 2015 год более 40 пациентов с выраженной сердечной недостаточностью подверглись АКШ, что составило более 10% от всего количества операций по поводу ИБС.

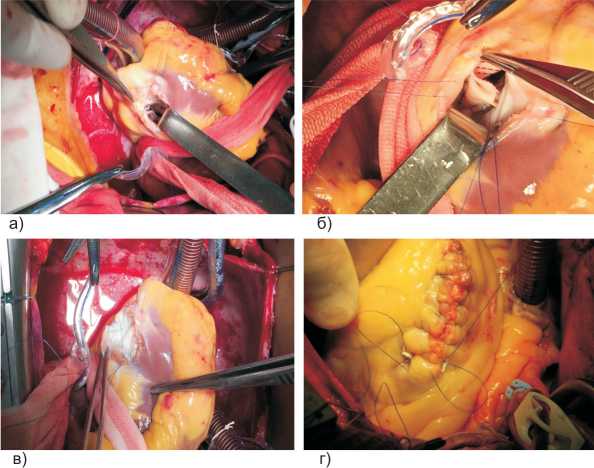

Части пациентов из этой группы выполнялась резекция пост-инфарктной аневризмы левого желудочка с последующей пластикой (рис. 17). На сегодняшний день в центре вы-

Рис. 76. Устройства для проведения аортокоронарного шунтирования на работающем сердце.

полняются все виды пластик постинфарктных аневризм.

Аортокоронарное шунтирование при остром коронарном синдроме.

Пациенты с острым коронарным синдромом относятся к группе высокого риска. Результат лечения в этой группе пациентов зависит от многих факторов: времени поступления в стационар от начала болевого синдрома, времени выполнения коронарографии, использования современных медикаментов, наличия аппаратуры для диагностики и лечения (ВАБК, ЭКМО). Пациенты с диффузным коронарным атеросклерозом, поражением ствола левой коронарной артерии являются кандидатами на открытую реваскуляризацию миокарда.

В нашей клинике имеется огромный опыт проведения операций при остром коронарном синдроме. В 2015 году мы внедрили операции при пост-инфарктных дефектах межжелудочковой перегородки. Пациенту Ш. 76 лет, с диагнозом ОИМ, ранняя постинфарктная стенокардия выполнили пластику постинфарктного разрыва межжелудочковой перегородки, тромб-эктомию из правого желудочка, пластику аневризмы правого и левого желудочков (рис. 18). Послеоперационный период протекал с явлениями умеренной сердечной недостаточности, пациент был выписан на 20-е сутки после оперативного лечения и через месяц после выписки из стационара явился на контрольный амбулаторный осмотр.

Полагаясь на свой опыт, мы можем сказать, что аортокоронарное шунтирование при остром коронарном синдроме является высокоэффективным методом лечения. Операция позволяет выполнить полноценную реваскуляризацию миокарда, коррекцию сопутствующей патологии и улучшить как ближайшие, так и отдаленные результаты лечения у этой категории пациентов.

Сотрудниками отделения продолжают внедряться новые современные методы диагностики и хирургической коррекции пороков сердца и ишемической болезни сердца. За 2014-2015 гг внедрены следующие виды оперативных вмешательств:

Рис. 18. Этапы операции: а) ревизия межжелудочкового дефекта, б) пластика межжелудочковой перегородки, в) пластика задней стенки правого желудочка синтетической заплатой, г) аутовентрикулопластика левого желудочка.

опорным кольцом у пациентов с ишемической митральной недостаточностью.

-

2) метод интраоперационной флуометрии коронарных шунтов – методика позволяет определить скоростные показатели функционирования кондуитов и определить прогноз работы венозных и аутоартериальных кондуитов. Всего выполнено более 80 подобных исследований.

-

3) система послеоперационной флуоресцентной визуализации (SPY-система) позволяющая проводить флуоресцентную визуализацию во время хирургических вмешательств с целью оценки макро- и микрососудистого кровотока и перфузию в тканях и органах. Методика флуоресцентной визуализации достаточно активно применяется в кардиохирургии при проведении операций аортокоронарного шунтирования.

Метод позволяет:

-

• быстро и эффективно во время операции проверить проходимость сосудистых трансплантатов;

-

• исправить проблемные анастомозы;

-

• оценить перфузию миокарда прямо на операционном столе;

-

• у 4-8% пациентов визуализация с помощью системы SPY позволяет обнаружить нефункциональные трансплантаты.

-

4) Совместно с анестезиологами и реаниматологами внедрен метод внутриаортальной баллонной котрапульсации (ВАБК) пациентам, которым показано аортокоронарное шунтирование. Метод применяется при операциях на работающем сердце, пациентам, поступающим в клинику с диагнозом острый коронарный синдром, пациентам со снижением сократимости миокарда и с диффузным коронарным атеросклерозом.

-

5) Совместно с анестезиологической службой ФНКЦ ФМБА России развивается хирургия «Fast Track» – широкое внедрение операций на «работающем» сердце и использование биспектрального мониторинга (обеспечивает прямое измерение эффекта общей анестезии и седации головного мозга). Этот подход позволяет пробуждать и экстубировать пациентов на операционном столе. Развитие хирургии «Fast Track» обеспечивает раннюю мобилизацию пациентов и позволяет добиться выписки из стационара на амбулаторную реабилитацию в более короткие сроки.

-

6) В 2015 году внедрен метод радиочастотной абляции (модификация операции лабиринт). Метод показан пациентам с пароксизмальной и персистирующей формой фибрилляции предсердий, развивающейся на фоне приобретенного порока сердца (порок митрального, реже аортального клапана). Методика обеспечивает «прижигание» арит-могенной зоны и тем самым позволяет восстановить синусовый ритм. Восстановление синусового ритма улучшает качество жизни, после протезирования сердечного клапана, и предотвращает развитие тромбоэмболических осложнений.

Заключение

Оперативные вмешательства в Федеральном центре Сердечно-Сосудистой хирургии ФНКЦ ФМБА России проводят высококвалифицированные специалисты нашей страны, прошедшие обучения и разного рода специализации в ведущих Европейских центрах. Перед любым оперативным вмешательством наши специалисты тщательно изучают историю болезни пациента, выявляют сопутствующую внесердечную патологию, информируют о возможных последствиях операции и ее рисках, подбирают индивидуальную программу послеоперационной реабилитации.

Статистические данные подтверждают, что абсолютное большинство операций на сердце и сосудах, проводимые в нашей клинике, являются высокоэффективными, безопасными и сохраняют пациентам жизнь и здоровье.