Олдованская или галечно-отщепная индустрия? Левантийское мустье или средний палеолит Леванта?

Автор: Деревянко А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Работа продолжает тему возникновения леваллуазской системы расщепления и среднеплейстоценовых индустрий Леванта. В финальном ашеле Леванта сформировалась ашело-ябрудийская индустрия и была выработана техника получения пластинчатых заготовок. На этой базе возник средний палеолит Леванта. Термины «олдованская индустрия» и «левантийское мустье» устарели. Олдованская индустрия принадлежала H. habilis, который не выходил за пределы Африки. Поскольку ранние среднепалеолитические индустрии сформировались в ашело-ябрудийской индустрии Леванта, их правильнее ассоциировать не с мустье, а со средним палеолитом Леванта. Индустрия мустье связана с H. neanderthalensis, а индустрии территорий, где неандертальцев не было, - со средним палеолитом. Миграции неандертальцев сопровождались появлением мустьероидной индустрии (Восточная Европа, Кавказ, Крым, Южная Сибирь и др.). В Африке ок. 800 тыс. л.н. появился новый таксон H. heidelbergensis (H. rhodesiensis). Он мигрировал на Ближний Восток, где с ним связано местонахождение Гешер Бенот Яаков. На протяжении среднего плейстоцена на Ближнем Востоке, прежде всего в Леванте, происходил процесс сапиентации. Возможно, к началу верхнего плейстоцена там сформировались два сестринских таксона: человек современного вида (Схул, Кафзех) и палестинские неандертальцы (Табун, Амуд, Кебара). В конце среднего - начале верхнего плейстоцена не было притока населения в Левант из Африки и с сопредельных территорий Евразии, которое могло вызвать радикальное изменение местных ашельских и среднепалеолитических индустрий. Люди современного вида - создатели нубийской леваллуазской индустрии - проникли из Африки в Аравию ок. 110 тыс. л.н. Вероятно, между ними и среднепалеолитическими популяциями Леванта были кратковременные контакты, однако археологически процесс аккультурации не прослеживается.

Олдованская индустрия, галечно-отщепная индустрия, средний палеолит, аккультурация, генный дрейф

Короткий адрес: https://sciup.org/145145756

IDR: 145145756 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.2.003-018

Текст научной статьи Олдованская или галечно-отщепная индустрия? Левантийское мустье или средний палеолит Леванта?

Основные термины в палеолитоведении утвердились во второй половине XIX – первой половине XX в. Многие из них появились под влиянием французской археологической школы, и это естественно, поскольку именно на территории Франции впервые открыты и исследуются многие классические местонахождения эпохи палеолита. За прошедшие десятилетия в ходе интенсивных полевых изысканий в Африке и Евразии были обнаружены тысячи палеолитических стоянок и мастерских, что вызвало необходимость изменения названий индустрий и культур. Например, индустрия названа ашельской по одному из местонахождений во Франции, однако она зародилась не в Европе, а в Африке ок. 1,7 млн л.н., а первые ашельские бифасы появились на территории Франции только ок. 600 тыс. л.н. Леваллуазская система первичного расщепления – один из маркеров среднего палеолита – сформировалась на территории не Франции (здесь она появилась ок. 300 тыс. л.н.), а, по-видимому, Ближнего Востока, Израиля, на местонахождении Гешер Бенот Яаков. Ушли в прошлое такие французские определения для комплексов раннего палеолита, как «шель» и «аббевиль», на смену им пришло название «олдо-ванская» для индустрии, которая была открыта в Восточной Африке в Олдувайском ущелье в Танганьике.

В любой науке с накоплением новых фактов, новых знаний уточняется понятийный аппарат. На необходимость ревизии некоторых ранее принятых в палеолитоведении терминов или отказа от них археологи указывают постоянно. Поскольку в Юго-Западной Европе проводились наиболее интенсивные работы, к находкам, обнаруженным на расположенных там объектах, относились как к эталонным при сравнении материалов полевых исследований из регионов Африки и Евразии [Buzy, 1929; Neuville, 1934; The Stone Age…, 1937; Rust, 1950; и др.]. Эта неверная, на наш взгляд, позиция в настоящее время находит отражение в работах некоторых современных исследователей.

О. Бар-Йозеф и С. Кун отмечают, что основные стадии палеолита (нижний, средний, верхний) являются грубым отражением ступеней эволюции орудийной деятельности человека [Bar-Yosef, Kuhn, 1999].

М.К. Кляйндинст справедливо выражает неудовлетворение по поводу слишком широких понятий «ранний каменный век» и «средний каменный век». Средний каменный век Сахары он разделил в соответствии с несколькими историко-культурными комплексами и рекомендовал другим археологам при определении каменных индустрий использовать историко-культурный подход [Kleindienst, 2006].

Ранний палеолит Евразии – галечно-отщепная индустрия

Индустрию гомининов, которые первыми покинули Африку и начали расселяться в Евразии 1,8–1,7 млн л.н., исследователи называют олдованской. С нашей точки зрения, необходимо отказаться от этого термина и использовать общее название индустрии раннего палеолита – «галечно-отщепная индустрия» или «Моde 1». Главный аргумент в пользу этого предложения – миграция человека из Африки в Евразию, по мнению большинства антропологов и археологов, не связана с Homo habilis , которого некоторые антропологи относят вообще к австралопитекам [Wood, Collard, 1999]. Раннепалеолитические индустрии в Евразии называются олдованскими, хотя они принадлежали хабилисам. По нашему мнению, самые ранние индустриальные комплексы в Евразии алогично называть олдовански-ми, потому что хабилисы никогда не покидали Африку. Более того, самые ранние местонахождения с каменными орудиями на африканском континенте могли быть оставлены не только представителями рода Homo , но и австралопитеками. Как считает большинство археологов и антропологов, первоначальное заселение Евразии было связано с H. ergaster/erectus. Сложилась парадоксальная ситуация: индустрию, распространенную в раннем палеолите Евразии, называют олдован-ской, хотя она принадлежала таксону, который никогда не покидал Африку, технико-типологический комплекс из Олдувайского ущелья считается эталонным, с ним часто отождествляются материалы всех раннеплейстоценовых местонахождений Евразии.

Раннепалеолитическая индустрия Евразии может и должна сравниваться с олдованской, но ее не следу- ет ассоциировать с индустрией хабилисов. При сравнении африканской олдованской индустрии и раннеплейстоценовой евразийской исследователи находят некоторое сходство как в первичном расщеплении, так и во вторичной обработке, а также в типах каменных орудий. Это является еще одним убедительным доказательством того, что у ранних Homo, как и у австралопитековых, были ограниченные возможности в обработке камня. Орудия, изготовленные представителями разных таксонов, обнаруживают сходство по форме и приемам обработки. Поэтому индустрию, которая начала распространяться в Евразии 1,8–1,7 млн л.н., мы предлагаем называть галечно-от-щепной или Mode 1 c уточняющим названием конкретного региона, в котором она открыта [Деревянко, 2009, 2015б; и др.].

Отказаться от общего названия для всех индустрий раннего палеолита «олдованские» важно еще и потому, что под ним объединяются индустрии, находящие ся друг от друга на большом расстоянии: от Тихого до Атлантического океана. Создатели этих индустрий обитали в разных природно-климатических условиях. Всем очевидно, что археология – своеобразный айсберг: известные археологические памятники представляют ничтожную долю реально существовавших на земле различных объектов культуры прошлого, какие-то из них уничтожены техногенным и антропогенным воздействием, но бóльшая часть еще скрыта от глаз исследователей, а число местонахождений раннего палеолита, известных науке, очень небольшое.

Эйкумена не являлась сплошной территорией обитания человека; ареалы отдельных популяций людей, судя по дислокации открытых к настоящему времени палеолитических местонахождений, отделяли порой значительные пространства. В Африке и Евразии популяции людей расселялись по объективным причинам в экологических условиях, различавшихся по климату, разнообразию растительного и животного мира, богатству водных и минеральных ресурсов (поделочного камня), поэтому априори не могли иметь одинаковые индустрии. Вместе с тем когнитивные и двигательные способности ограничивали возможности человека создавать новый инновационный продукт, поэтому индустрии, удаленные друг от друга на многие и многие километры, могли проявлять сходство по технико-типологическим характеристикам.

Индустрии, открытые в Дманиси (Восточная Грузия), Нихэваньской котловине (Китай), Лунгупо (Китай), центральной и юго-восточной частях Дагестана и в других регионах Евразии, принадлежат одному типу – галечно-отщепному, но при этом существенно отличаются как друг от друга, так и от олдованской индустрии, хотя и относятся к 1,8–1,5 млн л.н. Галеч-но-отщепную индустрию Дманиси, с нашей точки зрения, будет правильно называть дманисской. В раннем палеолите Китая, по-видимому, следует выделять галечно-отщепную индустрию лунгупо и микролито-идную нихэваньскую. В раннем палеолите Дагестана на северо-востоке Кавказа необходимо также выделять галечно-отщепную индустрию, которую можно назвать айникабской; отличающуюся от нее микро-литоидную мы предлагаем назвать дарвагчайской. Это предложение, скорее всего, вызовет возражение у многих исследователей, но, как нам представляется, приведенных фактов достаточно, чтобы начать обсуждать обозначенную проблему и прийти к общему согласию.

В палеолитических комплексах, обнаруженных на объектах, которые находятся друг от друга на расстоянии в несколько сотен или тысяч километров и в разных природно-климатических условиях, исследователи выделяют орудия, похожие по техникотипологическим показателям и способам изготовления. Нередко специалисты, учитывая это сходство каменных изделий, при характеристике коллекций используют определения, например, «скребла кина», «ретушь кина», хотя весь остальной сопутствующий материал не имеет ничего общего с мустье кина. Наличие скребел кина, ретуши кина подразумевает появление этих изделий и технических приемов в результате миграционных процессов. Очевидно, что только некоторое сходство отдельных изделий не может быть основанием для отождествления индустрий – для этого необходим глубокий сравнительный анализ всего имеющегося инвентаря с учетом хронологического и других факторов. Если исследователь считает необходимым подчеркнуть при сравнительном анализе каменного инвентаря похожесть, но не тождество определенного типа орудий на двух местонахождениях, находящихся на разных территориях, то в этом случае, с нашей точки зрения, корректно использовать термин «скребла типа кина».

Определение сходства или тождества орудий из разных местонахождений – очень важная и сложная проблема. Например, скребки высокой формы, или нуклевидные скребки (core scrapers), встречаются на местонахождениях нижнего палеолита Африки и Евразии [Деревянко, 2015б]. Появление этих изделий на территориях, разделенных значительными расстояниями, в интервале 1,7–0,8 млн л.н. является следствием не только миграционных процессов, но и технологической конвергенции. Можно найти много примеров технологической конвергенции на различных этапах истории человечества. Только миграционными процессами невозможно объяснить распространение орудий типа возвращающихся и невозвращающихся бумерангов, которые встречаются на всех континентах с конца палеолита и до современности.

Средний палеолит Леванта, а не левантийское мустье

Одной из дискуссионных является проблема правомерно сти отождествления индустрий среднего палеолита с мустьерской индустрией, или мустьерской культурой (эпохой). Термин «мустье» в современной литературе используется в широком и узком значении. В широком смысле в настоящее время он употребляется многими исследователями для обозначения среднего палеолита в интервале ориентировочно 270–35 тыс. л.н., а в узком – для обозначения определенного типа орудийного набора, наиболее типичного для мустье (скребла различных модификаций, треугольные в плане остроконечники, обработанные по краям и с одной стороны и т.д.).

Местонахождения Евразии конца среднего – начала верхнего плейстоцена содержат немного останков неандертальцев, но исследователи, учитывая представленные в орудийном наборе скребла различных модификаций и треугольные в плане остроконечники, часто относят их к мустье. Некорректность такого подхода неоднократно отмечалась нами. В последние 20 лет в работах по среднему палеолиту Алтая мы никогда не употребляли термин «мустье» применительно к индустриям финала среднего – первой половины верхнего плейстоцена, а использовали словосочетание «средний палеолит Южной Сибири и Алтая». В ряде публикаций ближайших лет мы четко обозначили свою позицию: термин «мустье» – не эквивалент термина «средний палеолит», индустрия мустье прослеживается только там, где расселялись неандертальцы [Деревянко, 2011; Деревянко, Шуньков, Маркин, 2014; и др.].

Указанная проблема, с нашей точки зрения, имеет особо важное значение в связи с изучением среднего палеолита Леванта, который часто неправомерно называют левантийским мустье. Проблему мустье в несколько ином плане рассматривал Д. Ши, который сделал совершенно определенный вывод: «Использование термина “мустьерский” по отношению к левантийским материалам эпохи среднего палеолита особенно неуместно, поскольку эти наборы орудий не соответствуют классическому французскому мустье» [Shea, 2014, p. 173].

Средний палеолит – промежуточная стадия между нижним и верхним палеолитом – известен в Африке и на значительной части территории Евразии. Мустьерская культура была выделена во второй половине XIX в. Г. Мортилье на материалах Франции. К этому же времени относится и открытие в долине Неандерталь в Германии останков гомини-на, которого назвали неандертальцем. В конце XIX – первой половине XX в. были обнаружены многочисленные свидетельства, принадлежавшие к среднему палеолиту Западной и Центральной Европы. Постепенно в науке утвердилось мнение о том, что средний палеолит представлен мустьерской культурой, связанной с неандертальцами, а этот таксон являлся непосредственным предшественником человека современного вида.

Благодаря открытию и изучению в 1920–1940-е гг. местонахождений среднего палеолита в Леванте наука обогатилась обширным материалом, который необходимо было встроить в существующие классификационные европейские схемы. Д. Гаррод на основании полевых исследований в пещере Табун сделала вывод об отсутствии параллелей между ближнево сточными палеолитическими и синхронными европейскими среднепалеолитическими местонахождениями. Но с учетом результатов изучения находок из Европы и технокомплексов, напоминающих мустьерские, она отнесла среднепалеолитические индустрии из слоев D, С, В в пещере Табун к леваллуа-мустьерской и разделила их на два периода: нижний и верхний [The Stone Age…, 1937]. К нижнему леваллуа-мустье она причислила находки из слоев D и С, включавшие разнообразные нуклеусы: классические леваллуазские, дисковидные, призматические и пирамидальные, а также треугольные отщепы и многочисленные орудия верхнепалеолитического типа: резцы, концевые скребки, ножи с притупленной спинкой. С верхним леваллуа-мустье исследовательница связала артефакты из слоя В и отложений в верхней галерее, среди которых было значительно больше, по сравнению с предыдущими слоями, орудий мустьероидного типа – скребел и острий различных модификаций.

Значительное влияние на развитие тенденции к отождествлению инвентаря среднего палеолита с мустьерской индустрией оказала созданная Ф. Бордом обобщающая классификация среднепалеолитической индустрии Юго-Западной Франции [Bordes, 1955, 1961a, b; 1968; Bordes, Sonneville-Bordes, 1970; и др.]. Мустьерские индустрии Ф. Борд разделил на несколько групп: шарантская, включающая два типа (кина и ферраси); группа типичного мустье, выделяющаяся большой долей скребел, остроконечников и небольшим удельным весом зубчатых и выемчатых форм; группа мустье ашельской традиции, разделяющаяся на два подтипа (А и В); группа зубчатого мустье с большим количеством зубчатых изделий.

Позднее были выделены асиниподское мустье и васконьенское мустье с кливерами на отщепах в Южной Франции и Испании. Существовало мустье понтийского типа Италии. Г. Бозински в Центральной и Восточной Европе определил более десятка среднепалеолитиче ских индустрий мустьерского типа [Bosinski, 1967]. Различные мустьерские ин- дустрии обнаружены в Крыму, на Кавказе и в других регионах. Большая часть мустьерских местонахождений в Западной и Центральной Европе, по мнению исследователей, местного происхождения и относится в основном к МИС 6–4. Классификация Ф. Борда в 1950–1980-е гг. полностью или частично была принята многими исследователи среднего палеолита. Видимо, поэтому с 1950-х гг. средний палеолит Леванта называют чаще всего левантийским мустье.

Новые материалы, полученные при исследовании палеолитических местонахождений в Африке, Восточной, Юго-Восточной и Северной Азии, позволяют пересмотреть точку зрения на мустьерскую индустрию. Это важно потому, что кроме неандертальцев в среднем палеолите выделен еще один таксон – Homo sapiens altaiensis (денисовец). С учетом этого можно поставить два принципиальных вопроса: 1) мустьерская индустрия не распространялась в Африке, на Ближнем Востоке, в Восточной, ЮгоВосточной и значительной части Северной Азии; 2) мустьерскую индустрию следует ассоциировать только с неандертальцами? Остановимся на них подробно.

В Африке в среднем и первой половине верхнего плейстоцена формировались индустрии, по происхождению никак не связанные с индустриями Европы. Е.А.А. Гарсиа совершенно справедливо отмечает, что использование европейской терминологии применительно к африканским комплексам приводит к путанице и искажению представлений о своеобразии африканских культурных проявлений [Garcea, 2004, p. 31]. Не случайно, еще в 1927 г. М. Уилман и Н. Джоунс предложили ввести вместо европейского термина «мустье» термин «средний каменный век Африки» [Ibid.]. В настоящее время все исследователи этого периода индустрии юга и во стока Африки ассоциируют со средним каменным веком (MSA). Среднепалеолитические индустрии юга Африки, относящиеся к 250–40 тыс. л.н., подразделяются на несколько стадий: МSA I и II, ховисонс-порт, МSА III и IV [Singer, Wymer, 1982].

В среднем каменном веке на юге Африки в первичном расщеплении использовались нуклеусы нескольких типов: дисковидные, леваллуазские, пирамидальные и в небольшом количестве торцовые. Доля пластинчатых заготовок на всех этапах MSA в данной зоне континента была различной. Наиболее развитым пластинчатое расщепление было на стадиях MSA I, ховисонс-порт и MSA IV. Специфика среднего палеолита на юге и востоке Африки – наличие в ансамблях орудий геометрической формы. Они появились на юге континента в индустрии форсмит, переходной от раннего к среднему палеолиту, в центральной части – в индустрии люпембан в самом начале среднего каменного века. Наибольшее распространение таких орудий отмечено в индустрии ховисонс-порт. В целом каменный век Южной и Восточной Африки не имеет ничего общего с мустье Европы.

На местонахождениях с индустрией ховисонс-порт, раскопанных на р. Класиес, были найдены зубы, фрагменты челюстей, черепов и посткраниальных скелетов нескольких индивидуумов [Deacon, 1992, 1995; Rightmire et al., 2006]. Все эти палеоантропологические находки отнесены к ранним H. sapiens .

Другая линия развития среднего палеолита прослеживается в Северной Африке. Здесь выделены две основные индустрии периода после 130–120 тыс. л.н.: атер и нубийская индустрия. Для атера характерно леваллуазское первичное расщепление [McBurney, 1967]. Индустрия ориентирована на получение острий, отщепов и пластин. Ее диагностирующим элементом являются изделия с черешком, прежде всего наконечники с оформленными ретушью острием и черешковой частью. Ретушь одно- и двухрядная. Черешок имеют скребла, скребки, проколки и резцы, что свидетельствует о широком использовании ате-рийцами многофункциональных составных орудий и владении приемами надежного крепления. На ате-рийских местонахождениях наиболее многочисленны скребла различных модификаций, представлены также зубчато-выемчатые изделия. На позднем этапе развития этой индустрии широкое распространение получили разнообразные острия: с округлым и приостренным черешком, с треугольным и асимметричным основанием, листовидные бифасиально обработанные. В прошлом веке культура атер датировалась периодом ок. 40–20 тыс. л.н. В настоящее время получены даты, которые значительно удревни-ли ее. Для местонахождения Дар-эс-Солтан в окрестностях г. Рабата получена OSL-дата 110 тыс. л.н. [Barton et al., 2009]. Время существования памятников c аналогичной индустрией в районе г. Темара близко к этому значению. Образец из нижних ате-рийских слоев в пещере Мугарет-эль-Алия датирован в пределах от 81 ± 9 до 62 ± 5 тыс. л.н. [Wrinn, Rink, 2003]. Индустрия атер, вероятно, формировалась в период ок. 112–110 тыс. л.н. и существовала длительное время.

С определением хронологических рамок атера связано решение проблемы его истоков. Возраст местонахождений с атерийской индустрией на северо-западе Африки более 100 тыс. лет, т.е. они старше, чем подобные технокомплексы в других районах. Следовательно, истоки данной культуры нужно искать в местном среднем палеолите, который многие специалисты неправомерно именуют мустье [Bordes, 1976/1977; Debenath, Dibble, 1994; Debenath et al., 1986; Straus, 2001; и др.]. Одна из первых исследователей атера Г. Кэтон-Томпсон считала эту индустрию гибкой технологической системой, корни которой ухо- дят в Тропическую Африку [Caton-Thompson, 1946]. Некоторые исследователи связывают происхождение атера с индустрией люпембан в Восточной и Центральной Африке. С учетом того, что атерийские комплексы включают наконечники назлет хатер, а также нуклеусы нубийского варианта леваллуазской системы первичного расщепления, Ф. Ван Пир сделал вывод о принадлежности атерийской культуры к индустриям долины Нила и интегрировал ее в нубийский блок [Van Peer, 1998, p. 123]. В данном случае не столь важно, во сходит ли атер к индустриям Восточной, Центральной или Северо-Восточной Африки. Главное, что это чисто африканское явление и оно не имеет европейских мустьерских корней, поэтому относить атер к мустье, с нашей точки зрения, нет никаких оснований.

Атерийскую индустрию по наличию большого количества скребел леваллуазской системы первичного расщепления некоторые исследователи сравнивают с мустьерской фацией леваллуа [Hublin, Tillier, Tixier, 1987], или мустьерским вариантом ферраси [Wengler, 2006]. По технологическому уровню индустрия атер более продвинутая, чем мустьерская индустрия Европы. Атерийцы использовали сложные составные инструменты, подобное не отмечено у неандертальцев. Черешок, который крепился к деревянной основе, был не только у наконечников метательного оружия, но и у орудий, предназначенных для выполнения различных хозяйственных работ. Атерийцы при первоначальном расщеплении камня получали пластинчатые заготовки, использовали для изготовления орудий кость, а ок. 80 тыс. л.н. у них появились символические предметы, что соответствует поведению человека современного вида.

Е.А.А. Гарсиа отмечает, что помимо общей технологии леваллуа носители атерийской и неандертальской мустьерской культур не имели никаких общих поведенческих характеристик. Атерийские популяции демонстрировали характерные для современного человека способности адаптироваться к различным условиям окружающей среды и климата, эксплуатировать самые разные природные ресурсы, использовать различное сырье, быстро передвигаться в пределах региона, сооружать жилище и очаг, заниматься рыбной ловлей и охотиться на птиц [Garcea, 2004, p. 38–39].

Индустрию уникального местонахождения Дже-бель-Ирхуд (территория Марокко), на котором обнаружены палеоантропологические материалы, соотносимые с ранней формой человека современного типа, также нельзя связывать с мустье. Ее следует ассоциировать со средним палеолитом Северной Африки. Некоторое сходство отдельных категорий каменных изделий с мустьерскими можно объяснить конвергентным появлением артефактов на севере

Африки или кратковременными контактами с неандертальцами Южной Европы, хотя для последнего предположения нет убедительных доказательств. По основным технико-типологическим показателям средний палеолит и атер Северной Африки отличаются не только от мустье Европы, но и от среднего каменного века Южной Африки [Деревянко, Шунь-ков, Маркин, 2014].

На северо-востоке Африки в конце среднего – раннем верхнем палеолите существовала ранненубийская индустрия леваллуазского первичного расщепления. Ее ареал включает долины среднего и нижнего Нила, территории Египта, Северного Судана, восточных оазисов Сахары, севера Эфиопии и Сомали [Van Peer, 1998; Usik et al., 2013; Rose, Marks, 2014; Rose, 2004; и др.]. Ранненубийская индустрия получила распространение в Аравии и, возможно, в части Леванта. Этот афро-аравийский нубийский технокомплекс, по мнению исследователей, состоял из ряда индустрий с признаками, характерными для нубийского варианта леваллуазской техники обработки нуклеуса [Usik et al., 2013, p. 244]. Создателями ранненубийской индустрии были люди современного анатомического вида [Vermeersch et al., 1998; Van Peer, 1998; Rose, 2010; Rose, Marks, 2014; Usik et al., 2013; и др.].

В Северо-Восточной Африке, в долине Нила, выделены две индустрии: ранненубийская, относящаяся к МИС 5е (~130–115 тыс. л.н.), и поздненубийская, датируемая МИС 5а (~ 85–74 тыс. л.н.) [Mercier et al., 1999; Van Peer, Vermeersch, Paulissen, 2010]. Для первой характерны бифасы люпембанского типа. Они преимущественно копьевидной и удлиненно-треугольной формы. Для орудийного набора типичны зубчатые и зубчато-выемчатые изделия, изготовленные из пластин и отщепов. Среди орудий наибольшую долю составляют скребла различных модификаций. Главное отличие ранненубийской индустрии от поздненубийской (кроме бифасов) состоит в особом оформлении леваллуазских нуклеусов. Обе индустрии по основным технико-типологическим показателям не имеют сходства с мустьерскими комплексами Европы [Деревянко, 2011, 2015а].

Важным аргументом, не позволяющим отождествлять атерийскую, ранне- и поздненубийскую культуры, распространенные на северо-западе и северо-востоке Африки, с мустье Европы, является принадлежность носителей первых трех к людям современного анатомического вида, а носителей му-стьерской – к неандертальцам, по следние никогда не расселялись на территории Африки.

Неандертальцы никогда не расселялись также в Восточной и Юго-Восточной Азии. В восточной части Евразии со времени первого прихода H. erectus ок. 1,8–1,5 млн л.н. и до 35–30 тыс. л.н. индустрии развивались по другому сценарию, нежели в остальной части Евразии. На севере Китая в Нихэваньской котловине открыта микролитоидная индустрия, местонахождения которой датируются 1,7–0,9 млн л.н. В тот же период на большей части территории Китая были распространены местонахождения с галечно-от-щепной индустрией [Деревянко, 2015б].

Ашельская индустрия не распространилась на территории Восточной и Юго-Восточной Азии, хотя би-фасиальные изделия здесь появились в результате технологической конвергенции ок. 1 млн л.н. [Деревянко, 2008, 2014; и др.]. В этих регионах Азии не представлена система леваллуазского первичного расщепления, исключением является район Синьцзяна [Деревянко и др., 2012], где она возникла под влиянием индустрий Монголии и Южной Сибири; отметим, что пластинчатое расщепление на территории Китая, прослеженное по материалам периода ок. 35–30 тыс. л.н., также сложилось под влиянием индустрий Монголии и Алтая [Деревянко, 2008, 2009, 2011; и др.].

Еще в прошлом веке ученые обратили внимание на отличие палеолита Китая от палеолита других регионов Евразии и неправомерность его деления на три этапа: нижний, средний и верхний [Schik, Dong, 1993; Schik, 1994; Gao Xing, Olsen, 1997; Гао Син, 1999; Ранов, 1999; и др.]. При исследовании местонахождений в Китае, датируемых 400–30 тыс. л.н., установлено отсутствие принципиальных различий в их индустриях по всем основным технико-типологическим показателям. В палеолитических индустриях на территории Восточной и Юго-Восточной Азии нет надежных маркеров, позволяющих выделить отдельный этап между нижним и верхним палеолитом. Ввиду этого следует отказаться от трехступенчатого деления палеолита в китайско-малайской зоне по аналогии с остальной территорией Евразии и Африки и исключить из региональной периодизации древнекаменного века средний палеолит. Разделение палеолита Китая на нижний и верхний, или ранний и поздний, подчеркивает специфику развития палеолитических индустрий в китайско-малайской зоне, но не их отсталость и архаичность [Деревянко, 2009, 2015б].

Автохтонное население восточной части Евразии вырабатывало свои эффективные адаптационные стратегии, которые отличались от стратегий обитателей территорий западной части. Именно на территории Китая в финале среднего и первой половине верхнего плейстоцена происходило формирование человека современного анатомического вида – H. sapiens orientalensis [Деревянко, 2011; Деревянко, Шуньков, Маркин, 2014].

Мустьерская культура, как следует из приведенного обзора, не распространялась в Африке, ЮгоВосточной и Восточной Азии; на этих территориях не расселялись и неандертальцы. Поэтому нет никаких оснований отожде ствлять т.н. мустьерскую индустрию со всеми индустриями среднего палеолита.

Убедительным подтверждением этого вывода является эволюция индустрии позднего этапа среднего и первой половины верхнего плейстоцена в Леванте. На финальном этапе ашеля на этой территории формируется среднепалеолитический набор артефактов, который принципиально отличается от мустьерской индустрии в Европе. Мустьерскую индустрию Европы, созданную неандертальцами, характеризуют: преимущественно дисковидная и леваллуазская системы первичного расщепления, особенно на юге Европы; разнообразная модификация скребел, т.н. мустьер-ские остроконечники на отщепах и специальных заготовках, бифасиальные и зубчато-выемчатые изделия. Все эти типы орудий встречаются во многих среднепалеолитических индустриях Африки и Евразии в разном процентном соотношении, что послужило основанием для их отнесения к мустье. Это отождествление прослеживается в исследовательском анализе материалов из Африки и с Ближнего Востока. Наличие в среднепалеолитических комплексах скребел, по нашему мнению, обусловливалось соответствующими экологическими условиями и хозяйственной деятельностью.

Корни ашело-ябрудийской индустрии Ближнего Востока находились в более древней ашельской; ни в Восточной и Северо-Восточной Африке, ни в Европе подобные индустрии не обнаружены. Из этого не следует, что не было эпизодических кратковременных контактов между населением Леванта и популяциями сопредельных территорий, в т.ч. африканскими, двигавшимися по левантийскому коридору, и генного дрейфа между ними. Пластинчатая аму-дийская индустрия происхождением была связана с ашело-абрудийской [Деревянко, 2016]. Так, согласно находкам из ХI горизонта в пещере Табун, система первичного расщепления в амудийской индустрии использовалась наряду со способами, которые позволяли получать отщепы и орудия, типичные для ашело-ябрудийского комплекса из подстилающего горизонта [Монигал, 2001].

Именно в среднем плейстоцене Леванта формировались индустрии, послужившие в дальнейшем основой для комплексов среднего палеолита, которые многими исследователями неправомерно рассматриваются в рамках левантийского мустье. Пластинчатые индустрии Леванта финала среднего и первой половины верхнего плейстоцена существенно отличаются от индустрий среднекаменного века Африки и мустьерской индустрии Европы. А. Елинек на основании материалов своих раскопок в пещере Табун сделал следующие выводы: вся индустрия слоя Е, включая амудийскую, принадлежит мугаранской ин- дустрии, разные фации, видимо, отражают адаптацию к различным условиям обитания, а леваллуа-мустье Леванта восходит к мугаранской традиции [Jelinek, 1981, 1982]. Тогда как Ф. Борд происхождение мустье типа кина связывал с микоком [Bordes, Sonneville-Bordes, 1970].

А. Ронен при исследовании местонахождения Та-бун-Маполет, хронологически относящегося к аше-ло-ябрудийской индустрии (Табун Ed и Ec), обращал внимание на многочисленность и типологическое разнообразие скребел (простые комбинированные двойные, déjeté, типа кина (они составляют 25 % от численности орудийного набора)). Индекс шарантский, по его подсчетам, равен 13,9 (рассчитан по простым выпуклым и трансверсальным скреблам) [Ronen, Gisis, Safadi, 2003]. Весь этот орудийный набор от-но сится к ашело-ябрудийской индустрии, которая намного старше шарантского кина или шарантского мустье; скребла, типичные для мустье Европы, могли появиться в нем под влиянием ашело-ябрудийской индустрии Леванта, но никак не наоборот, или, что наиболее вероятно, в результате технологической конвергенции.

Исследователи Леванта неоднократно отмечали, что ашело-ябрудийская индустрия являлась базой для формирования индустрий среднего палеолита этой территории, но связывали ее почему-то с той или иной фацией мустьерской индустрии. По мнению А. Руста, материалы раскопок в Ябруде 1 свидетельствуют об эволюции ашело-ябрудийской индустрии в ябрудо-мустьерскую (слои 2, 8, 10) и ашельскую, которая, в свою очередь, эволюционировала в технокомплексы леваллуа-мустье (слои 3, 4, 6) [Rust, 1950]. Таким образом, возникновение двух вариантов мустье на территории Сирии исследователь считал результатом эволюционного развития более ранних техникотипологических комплексов в этом регионе. Важно, что т.н. мустьерские элементы в культуросодержащих горизонтах Ябруда 1 появляются начиная со слоя 25. Так, в слое 25 в ябрудийском комплексе выявлены скребла déjeté, которые относятся к маркерам индустрии европейского мустье. Индустрия слоев 25 и 22 Ябруда 1, как считает А. Руст, перерастает в мустьер-скую. Находки из слоя 15, с его точки зрения, представляют уже сложившуюся мустьерскую индустрию верхнепалеолитического облика. В отложениях слоя 5 представлена индустрия микромустье. В результате эволюции ашело-ябрудийской индустрии в Леванте сформировалась среднепалеолитическая, а не му-стьерская индустрия.

Ф. Борд предложил другую классификацию индустрии местонахождения Ябруд 1. Например, находки из слоев 10, 8, 6, 4, 3, 2 он отнес к шарантской группе мустье типа ферраси в его леваллуазской фации [Bordes, 1955]. Интерпретация Ф. Бордом ябрудий- ской индустрии в соответствии с классификацией, разработанной им для материалов Юго-Восточной Франции, является примером необъективного подхода к анализу материалов палеолитических местонахождений Ближнего Востока. Индустрия слоев 10–2 Ябруда 1 не имеет аналогов в комплексах ни юго-западной части Франции (отсутствуют памятники, в материалах которых леваллуазские острия и пластины составляли бы более 25 %), ни ее северной части (нет материалов типа ферраси) [Григорьев, 1968].

Остроконечники высокой формы типа мустьер-ских обнаружены на ашельском местонахождении Латамна в Сирии [Палеолит…, 1978]. По мнению ряда исследователей, т.н. мустьерские орудия на территории Сирии и Израиля, по происхождению связанные с ашело-ябрудийской индустрией Леванта, появились в Леванте гораздо раньше, чем в Европе. С нашей точки зрения, индустрию среднего палеолита Леванта нельзя рассматривать как часть му-стьерской индустрии или мустьерской культуры еще и потому, что ашело-ябрудийская индустрия не была представлена в Европе, а доориньякская, амудийская и хуммалийская индустрии являлись основой, на которой в Леванте формировался средний палеолит*.

Одна из ключевых проблем палеолита Леванта – определение филогенетического статуса и эволюционного развития гомининов, населявших эту территорию в плейстоцене. Самые древние палеоантропологические материалы (не сколько фрагментов черепа, коренной зуб, правый боковой нижний резец) были найдены на местонахождении Убейдия в Израиле. Они принадлежали, вероятно, H. ergaster/erectus [Belmaker et al., 2002]. Более поздние антропологические о статки обнаружены в пещерах Зуттиех и Кесем (Израиль). По сопровождающему инвентарю, который ассоциируется с ашело-ябрудийской индустрией, они отне с ены к интервалу 400–200 тыс. л.н. Статус этих находок исследователями определяется по-разному. Находки из пещеры Зуттиех Б. Вандермеерш относил к архаичным сапиенсам [Vandermeersch, 1989], И. Гиссис и О. Бар-Йозеф связывали их с анатомически современным человеком [Gisis, Bar-Yosef, 1974]. По мнению Д.Д. Райтмайера, лобная кость из этой пещеры могла принадлежать как ранним неандертальцам, так и предкам людей из Схул и Кафзех [Rightmire, 2009]. Поскольку в слое была представлена ашело-ябрудийская индустрия (350–300 тыс. л.н.), ученый считал возможным причислять антропологические материалы из пещеры Зуттиех к архаичной популяции, которая населяла Африку и известна по находкам из Бодо, Эландсфонтейн, Броукен-Хилл, Эйяси, Ндуту. С.Е. Фрейдлин с соавторами с учетом мнений исследователей о морфологии костных остатков Зут-тиех составили четыре возможных эволюционных сценария [Freidline et al., 2012]. Согласно четвертому сценарию, Зуттиех и западно-азиатские гоминины (Схул, Кафзех и неандертальцы) представляли либо региональную эволюционную линию H. sapiens, либо вместе с африканскими средне- и позднеплейстоценовыми людьми – линию H. sapiens «с глубокими корнями».

Более информативные палеоантропологические остатки были обнаружены в пещере Кесем [Hershkovitz et al., 2011]. Здесь при раскопках удалось выявить большое количество каменных изделий, относящихся к амудийской индустрии, по мнению исследователей, местного происхождения и без признаков культурного влияния населения Африки и Европы [Barkai, Gopher, Shimelmitz, 2005; Gopher et al., 2005; Barkai et al., 2009]. В пещере найдены зубы верхней и нижней челюсти. И. Хершковитц с соавторами предложили три объяснения морфологии этих зубов. Наиболее убедительным является, с нашей точки зрения, первое: обитатели пещеры относятся к местной архаичной популяции Ното , жившей в Юго-Западной Азии 400–200 тыс. л.н., и зубы, не смотря на некоторую плезиоморфность, указывают на большую степень родства их владельцев с популяциями Схул и Кафзех, нежели с неандертальцами [Herschkovitz et al., 2011]. Эта гипотеза подтверждается и археологиче скими материалами: в пещере Кесем обнаружены левал-луазские комплексы с большим количеством пластинчатых заготовок.

Уникальный антропологический материал получен при раскопках пещер Схул, Кафзех, Табун, Амуд, Кебара. Большинство исследователей сходятся во мнении, что антропологические материалы из пещер Схул и Кафзех относятся к людям современного анатомического вида, а находки из пещер Табун, Амуд, Кебара – к неандертальцам. Начало миграции людей современного анатомического вида из Африки на Ближний Восток исследователи относят к 130 (110) тыс. л.н.

В интервале 70–50 тыс. л.н., как считают многие специалисты, из-за похолодания из Европы неандертальцы мигрировали в Левант. По мнению одних исследователей, местные популяции современного вида не выдержали конкуренции с пришельцами и были уничтожены, по мнению других – произошли гибридизация этих двух таксонов и аккультурация культур.

Мы предлагаем другую гипотезу движения населения между Африкой и Ближним Востоком и эволюции физического типа человека в Леванте в среднем – первой половине верхнего плейстоцена.

По мнению ряда антропологов, ок. 0,9–0,8 млн л.н. в Африке шел процесс видообразования, Homo erectus дал начало новому виду, который получил разные названия: H. heidelbergensis , H. rhodesiensis , H. sapiens [Rightmire, 1996, 1998; Brauer, 2012; Hublin, 2001, 2009; и др.]. Согласно этой точке зрения, новый вид приблизительно 0,8 млн л.н. проник в Евразию, возможно, ему принадлежало местонахождение Гешер Бенот Яаков. Новый вид в Леванте обозначим как H. heidelbergensis , а в Африке – H. rhodesiensis . Для индустрии этого времени характерны бифасы и кливеры на отщепах. Бифасы и кливеры ок. 600 тыс. л.н. с H. heidelbergensis начали распространяться в Европе, а затем в Южной Азии.

Популяции, представлявшие новый вид H. hei-delbergensis , которые сформировались в Африке, мигрировали на территорию Леванта и встретили там автохтонное население. В дальнейшем между ними произошел процесс аккультурации, в результате пришлое население восприняло многие технико-типологические элементы индустрии местных обитателей региона. Это объясняет появление в индустрии местонахождения Гешер Бенот Яаков многих особенностей, которые отличают ее от ашельской индустрии в Африке [Деревянко, 2016].

С нашей точки зрения, среднепалеолитические комплексы Леванта формировались на основе аше-ло-ябрудийской индустрии, черты преемственности получили отражение в комплексах Табун D, С, B, т.е. в интервале 265–40 тыс. л.н. Как уже отмечалось, это не исключало кратковременных контактов автохтонного населения с популяциями сопредельных территорий, в т.ч. с африканскими, и генного дрейфа между ними. Но в среднепалеолитической индустрии Леванта не прослеживаются признаки проникновения в регион 130 (120) тыс. л.н. мощного потока мигрантов – людей современного вида с другой индустрией. Среднепалеолитическая индустрия типа Табун С гомогенная, она оставлена людьми современного вида, который формировался на данной территории в предшествующее время. О передвижении людей современного вида из Африки в Аравию ок. 115–110 тыс. л.н. свидетельствует индустрия с нубийской леваллуазской системой первичного расщепления, которая ярко выделяется на фоне сред-непалеолитиче ских индустрий региона. Контакты между выходцами из Африки и автохтонным населением Леванта и генный дрейф между ними, вероятно, были, но в целом новая африканская индустрия никак не проявилась в среднем палеолите Леванта.

Не выявлено изменений в индустрии финального этапа среднего палеолита Леванта типа Табун B в интервале 70–50 тыс. л.н., когда на эту территорию, по предположению некоторых исследователей, пришли неандертальцы из Европы*. В развитии индустрии на протяжении всего среднего палеолита Леванта хорошо прослеживается преемственность и не фиксируется приход новых популяций с другой индустрией, которая могла бы изменить автохтонную, как нубийская в Аравии. Из этого следует, что в Леванте и, возможно, на сопредельных территориях Восточного Средиземноморья в среднем и первой половине верхнего плейстоцена происходила эволюция индустрии и физического типа самого человека. По нашему мнению, археологические и антропологические материалы Леванта, относящиеся к 800–40 тыс. л.н., свидетельствуют о формировании на базе H. heidelbergensis двух сестринских таксонов: людей современного физического типа (Схул и Кафзех) и палестинских неандертальцев (Табун, Амуд и Кебара) с близкой материальной культурой. Очень важно, что по многим морфологическим показателям палестинские, или атипичные, неандертальцы Леванта отличались от европейских.

Предложенная гипотеза о параллельном формировании в Леванте двух сестринских таксонов может быть проверена секвенированием ДНК людей современного вида из Схул и Кафзех и палестинских неандертальцев из Табун, Амуд и Кебара.

Мустьерская индустрия в Евразии оставлена неандертальцами

Не менее сложен вопрос о связи мустьерской индустрии с неандертальцами. Исследователей, которые ассоциируют мустьерские комплексы с неандертальцами, немало [Oakley, 1964; Айгнер, 1980; Ранов, 1990; и др.]. С нашей точки зрения, создателями мустьерской индустрии были европейские неандертальцы. Использование термина «мустье» по отношению к среднепалеолитическим индустриям Северной Африки связано с тем, что изучение палеолита на данной территории проводилось в колониальное время преимущественно европейскими исследователями, которые использовали в основном терминологию, созданную на материалах Франции. Как справедливо отмечает Е.А.А. Гарсиа, распространение европейской терминологии на африканскую индустрию вызвало появление необоснованных предположений и ошибочных выводов. Один из самых ярких примеров – гипотеза о том, что мустьерская индустрия Джебель-Ирхуд и Хауа Фтеа была создана неандертальцами. И хотя неандертальцы никогда не расселялись на африканском

*Эти проблемы будут рассмотрены более подробно в следующем номере журнала.

континенте, тем не менее некоторые технокомплексы среднего каменного века Африки исследователи относят к мустье [Garcea, 2012, p. 128].

Среднепалеолитические индустрии на территориях, где не расселялись неандертальцы, специалисты часто причисляют к мустьерским только по наличию отдельных элементов (скребла различной модификации, система леваллуазского расщепления, остроконечники, специфическая ретушь с заломами и т.д.) и технологическому сходству с последними, хотя по всем другим технико-типологическим показателям эти индустрии отличаются от мустьер-ских. Во многих этих индустриях т.н. мустьерские орудия появились гораздо раньше, чем в комплексах мустьерских стоянок Европы. Так, ашело-ябру-дийская индустрия Леванта пополнилась скреблами типа кина, déjeté и др. на много лет раньше, по сравнению с мустьерскими индустриями Европы. Появление орудий, типологически близких к мустьер-ским, в других среднепалеолитических комплексах, хронологически близких к мустьерским, могло быть результатом технологической конвергенции. Разнообразие скребел в той или иной индустрии, возможно, связано с появлением лесной растительности и активным использованием инструментов для обработки дерева или ко сти. Нельзя исключать эстафетной передачи инноваций в обработке камня в результате кратковременных контактов. С нашей точки зрения, суть проблемы хорошо объясняет следующее оригинальное высказывание: «Все неандертальцы делали мустьерские орудия, но не все создатели му-стьерских орудий были неандертальцами» [Trinkaus, Howells, 1979, p. 118].

Неандертальцы расселялись в Европе, в некоторых районах Ближнего и Среднего Востока, на Кавказе, в части Центральной Азии и Южной Сибири. С ареалами неандертальцев в Евразии совпадают зоны распространения мустьерской индустрии. Появление неандертальцев на территории, где отсутствовало или было незначительным автохтонное население, определяется по преобладанию мустьерской индустрии. Приход неандертальцев на территории с многочисленным местным населением маркируется мустьероидной индустрией пришельцев, ярко выделяющейся на фоне автохтонной. Этот процесс получил яркое отражение в материалах Алтая.

Около 300 тыс. л.н. на Алтай мигрировала популяция с Ближнего Востока с амудийской (муга-ранской) индустрией*. За последние 30 лет в ходе ежегодных полевых исследований на многослой- ных стоянках (9 пещерных и более 10 открытого типа) изучено свыше 70 культуросодержащих горизонтов среднего и верхнего палеолита, из которых ок. 60 культуросодержащих горизонтов, в разной степени насыщенных археологическими и палеонтологическими материалами, относятся к интервалу 100–70 тыс. л.н. [Деревянко и др., 2003; Деревянко, 2011; и др.].

Изучение хорошо стратифицированных многослойных пещерных и открытого типа стоянок, расположенных на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга, с привлечением широкого круга специалистов: геологов, геоморфологов, палеонтологов, палеоботаников, геохронологов, антропологов, палеогенетиков и др. позволило получить огромный массив информации и заполнить имевшиеся лакуны в знаниях об осадконакоплении, эволюции развития индустрии и проследить всю динамику технико-типологических изменений каменного инвентаря за последние 100 тыс. лет.

Обширные материалы полевых и лабораторных исследований свидетельствуют о том, что развитие культуры человека на Алтае происходило на базе эволюции среднепалеолитической индустрии без каких-либо заметных влияний, связанных с инфильтрацией популяций с другой индустрией. Во всех среднепалеолитических горизонтах всех стоянок Алтая прослеживается непрерывная эволюция каменной индустрии. Особенно ярким воплощением этого процесса являются материалы культуросодержащих горизонтов 19–12 Денисовой пещеры, отно сящие ся к интервалу 140–60 тыс. л.н. Индустриальный комплекс этих слоев включает среднепалеолитические изделия, близкие по техническим и типологическим показателям. Различия между наборами артефактов из культуросодержащих горизонтов по процентному соотношению технологических приемов первичной и вторичной обработки, а также типологических форм невелики. Это свидетельствует о единстве индустрии. Первичное расщепление характеризуется радиальной и леваллуазской технологиями в нижележащих горизонтах и постепенным увеличением снизу вверх доли нуклеусов, что говорит о более широком, по сравнению с верхними горизонтами, использовании системы параллельного снятия пластин и пластинчатых заготовок, а также об изготовлении орудий на пластинах. Верхнепалеолитические типы орудий в Денисовой пещере появились 100–90 тыс. л.н. В дальнейшем их количество возрастало, совершенствовалась техника первичной и вторичной обработки камня. Переходный этап от среднего к верхнему палеолиту соответствует 60–55 тыс. л.н., а стадия окончательного оформления верхнепалеолитической индустрии на Алтае – 55–45 тыс. л.н. [Деревянко, 2011].

В слое 11 Денисовой пещеры, в котором выделены четыре подгоризонта с датами более 50 и до 40 тыс. л.н., наряду с верхнепалеолитическим инвентарем обнаружены многочисленные орудия из кости (острия, иглы, проколки), украшения в виде бус из кости и камня, пронизки, фрагмент браслета со следами пиления, сверления и шлифовки. Каменные и костяные орудия, многочисленные предметы неутилитарного назначения, способы и приемы жизнеобеспечения, а также предметы, которые были получены обитателями пещеры путем обмена из мест, удаленных на многие сотни километров, характеризуют расселявшиеся на Алтае популяции как людей современного вида. В результате секвенирования митохондриальной и ядерной ДНК из фаланги пальца девочки (Денисова 3), найденной в слое 11 Денисовой пещеры, удалось установить, что этот го-минин отличался от H. sapiens и H. neanderthalensis [Reich et al., 2010]. Он получил название H. sapiens altaiensis или денисовец [Деревянко, 2011]. Позднее в Денисовой пещере были обнаружены два моляра: один в слое 11 (Денисова 4), второй – в слое 12 (Денисова 8). На основании секвенирования ядерной ДНК определено, что индивидуумы также принадлежали H. sapiens altaiensis . Моляр Денисова 4 находился в слое, для которого имеются две даты: более 50 тыс. л.н. (OxA-V-2359-17 и OxA-V-2359-18) и 48,6 ± 2,3 тыс. л.н. (KIA 25285). Образец Денисова 8 с учетом скорости мутации был примерно на 60 тыс. лет старше образцов Денисова 3 и Денисова 4 [Sawyer et al., 2015]. Это свидетельствует о том, что денисовцы заселяли пещеру продолжительное время, с их деятельностью связана прослеженная эволюция в каменном инвентаре от среднего к верхнему палеолиту.

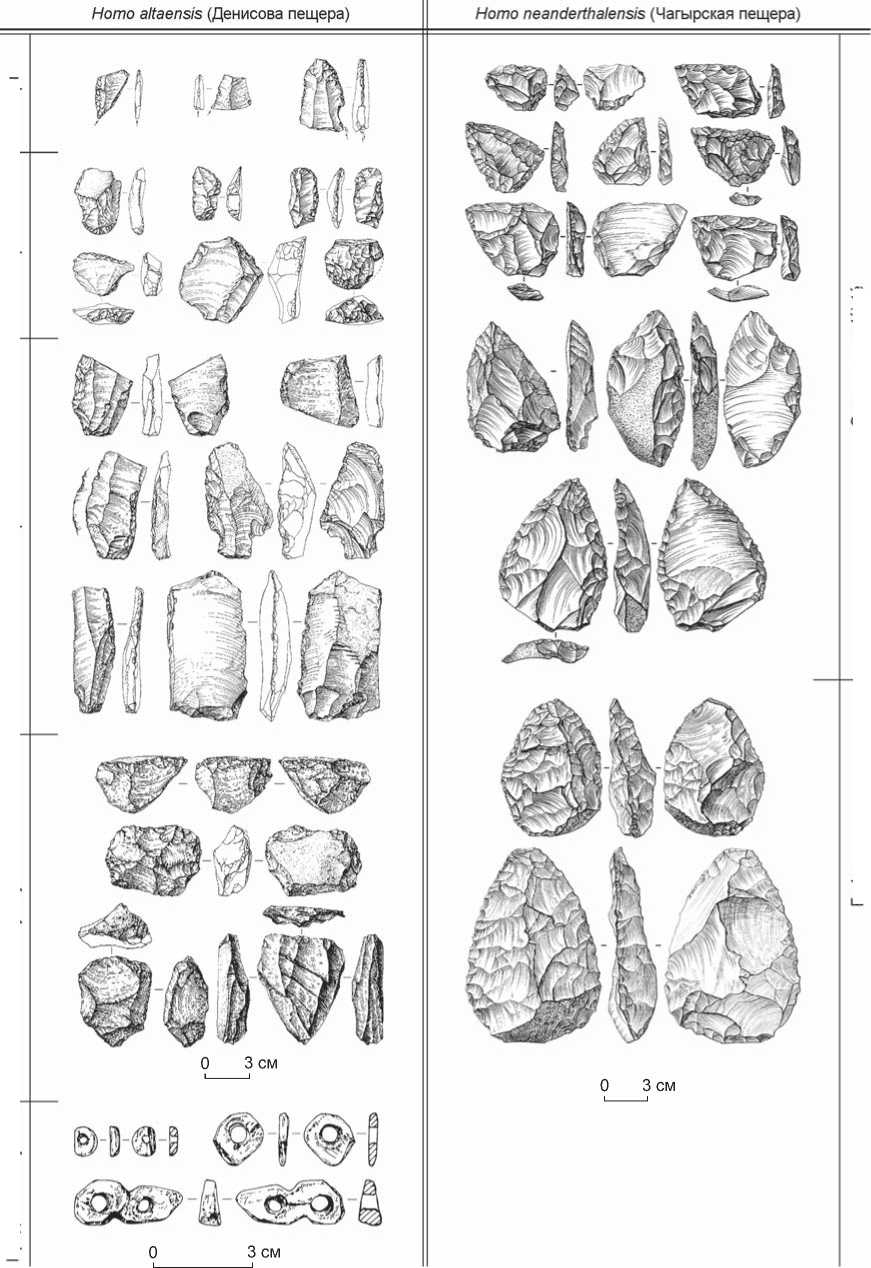

Около 55 тыс. л.н. на Алтай мигрирует другая популяция людей с совершенно иной индустрией му-стьерского типа [Деревянко, Маркин, 1992; Деревянко, 2007; Деревянко, Маркин, Шуньков, 2013; и др.]. Мустьерская индустрия обнаружена только в двух пещерах – Окладникова и Чагырской. Материалы из этих пещер, сходные по основным технико-типологическим показателям, не типичны для индустрии денисовцев (см. рисунок ). Эта индустрия представляет собой мустьероидный вариант среднего палеолита Алтая – сибирячихинский. Его характеризует доминирование радиальной технологии первичного расщепления, которая стала основой для массового изготовления отщепов и угловатых заготовок. Материалы обоих памятников демонстрируют идентичность вторичной отделки, которая производилась при организации лезвий изделий, дополнительных участков и разного рода утончений. Однотипны и орудийные комплексы, состоящие из полных типологических наборов скребел, остроконечников и зуб-

Предметы искусства Нуклеусы Скребла Скребки Резцы

Бифасы Орудия типа dejete

Сравнительная таблица инвентаря денисовцев и неандертальцев Алтая.

чато-выемчатых изделий, а также ретушированных сколов и бифасов. Главная особенность этой индустрии – наличие представительных наборов скребел-ножей с обушком и разнообразных угловатых орудий типа déjeté двойных и тройных комбинаций. Мустье-роидную сибирячихинскую индустрию невозможно отне сти к какой-либо разновидности, выделенной Ф. Бордом, или вариантам, описанным исследователями Центральной Азии [Ранов, 1965; Сулейманов, 1972; и др.] и других регионов, где обитали неандертальцы.

Секвенирование мтДНК показало, что носители сибирячихинской культуры, остеологические остатки которых обнаружены в пещере Окладникова, были неандертальцами [Krause et al., 2007]. Таким образом, 50–40 тыс. л.н. на территории Горного Алтая обитали представители двух таксонов с совершенно разными индустриями: H. sapiens altaiensis (денисовцы) с верхнепалеолитической индустрией и H. sapiens neanderthalensis с мустьероидной.

Эти две индустрии существенно отличались друг от друга. Сибирячихинская индустрия по некоторым технико-типологическим показателям имеет наибольшее сходство с мустьерскими материалами Крыма. Но Алтай и Крым отделяют несколько тысяч километров, и на территории между ними пока не открыты местонахождения с подобной индустрией. По некоторым морфологическим признакам посткраниального скелета неандерталец Алтая, по мнению М.Б. Медниковой, наибольшее сходство проявляет с палестинскими неандертальцами: «…Южно-сибирская и переднеазиатская формы из пещер Окладникова и Табун специфически сходны благодаря предположительному происхождению от общей популяции ранних неандертальцев» [2011, с. 86].

Неандертальцев, которые мигрировали с юго-запада на Алтай, по численности было немного и их, вероятно, ассимилировали денисовцы [Деревянко, Шуньков, 2012]. Установлено, что в геноме дени-совцев до 17 % составляет доля генного материала от неандертальцев. Признаки дальнейшего развития сибирячихинского технокомплекса в алтайских позднепалеолитических индустриях не отмечены [Деревянко, 2012]. Экспансия неандертальцев с ярко выраженной мустьерской индустрией на Алтай является еще одним убедительным свидетельством того, что мустьерская индустрия распространялась в Евразии с неандертальцами.

Заключение

-

1. Гипотезы, предложенные для обсуждения коллегам, не бесспорные, но нам представляется, что имеется достаточно фактов, чтобы отказаться от обозначения

-

2. Средний палеолит Леванта суще ственно отличался от мустье Европы и среднекаменного века Африки, как и палестинские неандертальцы по многим морфологическим признакам существенно отличались от европейских неандертальцев. Средний палеолит Леванта формировался на основе поздне-ашельской ашело-ябрудийской индустрии, и относить его к мустьерской индустрии нет никаких оснований.

-

3. Носителями мустьерской индустрии были европейские неандертальцы, и там, где они расселялись, среднепалеолитические индустрии имели хорошо выраженный мустьероидный тип.

раннепалеолитических индустрий Евразии олдован-скими. Комплексы раннего палеолита Евразии в силу дивергенции эректусов, расселявшихся на огромной территории – от Тихого до Атлантического океана, и различий в экологической обстановке имели существенные локальные различия. Необходимо, чтобы индустрии территорий компактного расселения H. erectus имели свое название.

Список литературы Олдованская или галечно-отщепная индустрия? Левантийское мустье или средний палеолит Леванта?

- Айгнер Дж.С. Биокультурная эволюция в Китае в эпоху палеолита // Палеолит Средней и Восточной Азии. - Новосибирск: Наука, 1980. - С. 96-120.

- Гао Син. К вопросу о «среднем палеолите Китая» // Жэньлэйсюэ сюэбао. - 1999. - Вып. 18 (1). - С. 1-16 (на кит. яз.).

- Григорьев Г.П. Начало верхнего палеолита и происхождение Homo sapiens. - Л.: Наука, 1968. - 176 с.

- Деревянко А.П. К проблеме обитания неандертальцев в Центральной Азии и Сибири. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. - 72 с. (на рус. и англ. яз.).

- Деревянко А.П. Проблема бифасиальной техники в Китае // Археология, этнография и антропология Евразии. -2008. - № 1. - С. 2-32 (на рус. и англ. яз.).