Ономастикон национального парка "Югыд ва": лингвокультурологический потенциал

Автор: Беляев А.Г., Мусанов А.Г.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Статья в выпуске: 1 (53), 2022 года.

Бесплатный доступ

В публикации впервые репрезентируются наименования памятников культуры особо охраняемой природной территории «Югыд ва»: охарактеризованы экстралингвистические факторы, произведены этнокультурная и семантическая дифференциации. Взаимосвязь объектов природы и культуры актуализирует туристический потенциал этой территории. Особую значимость в туристическом дискурсе приобретают ономастические материалы, дающие возможность эксплицировать особенности духовного и материального развития конкретной нации на определенном этапе ее развития. На территории парка в течение многих веков происходили перемещения народов, которые оставили уникальное наследие культуры - исторические ономастические реалии. Собранные материалы позволяют верифицировать топонимическую систему, связанную с финно-угорскими и русским языками.

Уральские языки, национальный парк "югыд ва", история, лексика, топонимическая система, географические названия, cемантика, фонетика

Короткий адрес: https://sciup.org/149139717

IDR: 149139717 | УДК: 94:811.511.132’373.21(470.13)”16”

Текст научной статьи Ономастикон национального парка "Югыд ва": лингвокультурологический потенциал

-

• Введение

Известно, что топонимообразование происходит в конкретных исторических условиях, в тесной связи с общественной жизнью и языками населяющих данную территорию народов. Топонимическая система создается в течение длительного времени, поэтому она всегда состоит из разновременных и разноязычных элементов, субстратных пластов и, соответственно, разнообразной географической номенклатуры. Не является исключением и топонимия территории Национального парка «Югыд ва», на формирование которой сильно повлияли родственные и неродственные языки и диалекты. Здесь представлена топонимическая система, легко интерпретируемая из коми, русского, мансийского, ненецкого языков, фиксируются единичные вкрапления топонимов хантыйского происхождения. Всего собраны сведения о 895 названиях географических объектов 1 .

Источниками для сбора информации послужили современные топографические карты масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, древние карты, исторические документы различных экспедиций, литературные свидетельства, отчеты туристических групп, сообщения местных жителей. При интерпретации топонимов использовались диалектологические, этимологические словари финно-угорских языков, словари русского языка прошлых столетий, топонимическая научная литература, консультации специалистов и носителей языка. Результирующие топонимические материалы демонстрируются на картах по руслам основных рек, протекающих по территории парка: с юга на север – Подчерем, Щугор, Большая Сыня, Косью и Кожым; вдоль русел - от устья к истоку. В случае рек вне границ национального парка – от линии парка к истоку.

-

• Ономастические реалииНационального парка «Югыд ва»

Топонимическая система территории представляет собой очень разнородный материал: фиксируются различные по происхождению пласты лексики, реликты языков народов, ранее населявших данную территорию, суб- стратная топонимия, лексика языка нынешнего населения, параллельное функционирование разноязычных топонимов и т.д. Собранные материалы позволяют верифицировать топонимию, связанную с коми, русским, мансийским и ненецким языками.

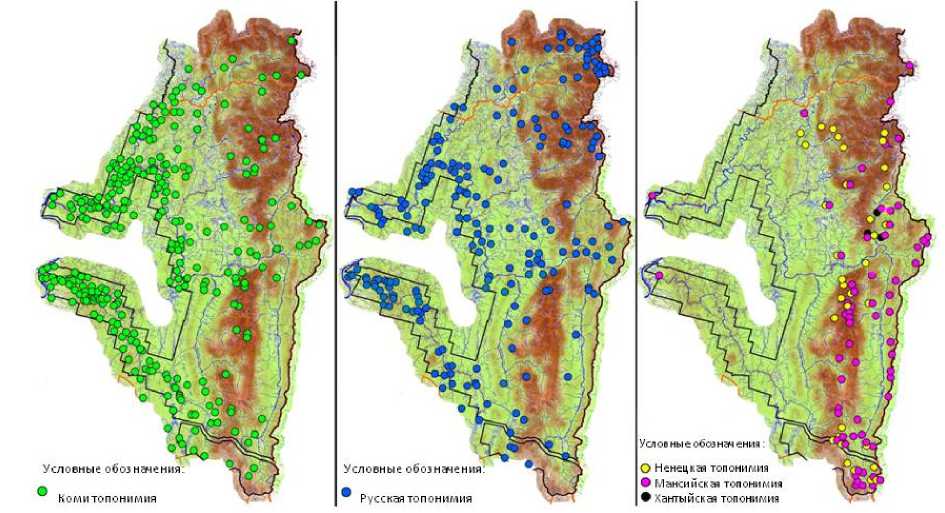

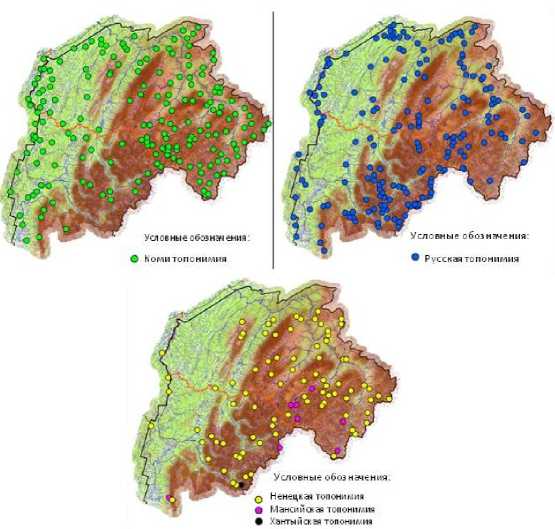

Для репрезентативности при картографировании топонимических данных территория национального парка дифференцирована на северную и южную части. Южная часть включает в себя бассейны рек Подчерем и Щугор, северная, соответственно, верховья рек Большая Сыня, Косью и Кожым.

Анализируемые материалы обнаруживают, что топонимы коми (пермского) происхождения преимущественно локализуются в таежной зоне, наиболее плотно они распределены вдоль течения рек Подчерем, Щугор и Большой Паток. Интересно отметить, что в бассейнах рек Щугор и Большой Паток на расстоянии 10 – 15 км от их устьев коми топонимия практически не сохранилась. В горной местности они немногочисленны, к главному водораздельному хребту, в районе хребта Перна-Из, фиксируется небольшая группа топонимов коми происхождения.

Русские географические названия локализованы в руслах рек Подчерем и Щугор, в направлении – Торговая и Волоковка. Подавляющая часть составных топонимов с русским компонентом группируется в горной части бассейна р. Щугор, в верховьях р. Большой Паток и его притоков. Значительная их доля является топонимическими новообразованиями, появившимися во время интенсивного освоения этого района.

Топонимы с мансийским компонентом тяготеют к южной части горных массивов [1; 2], становясь редкими севернее верховьев р. Малый Паток. Ненецкий компонент в топонимах бассейнов рек Щугор и Подчерем немногочислен (рис. 1).

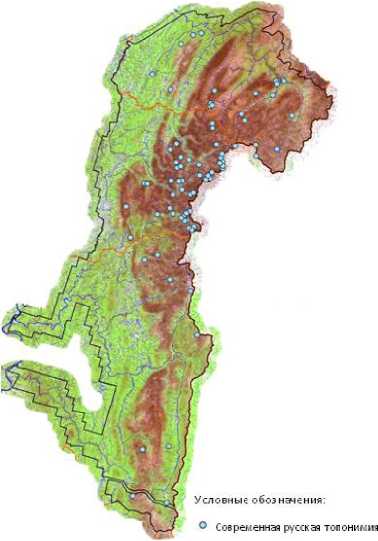

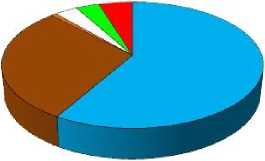

Совершенно иная ситуация дифференциации топонимической системы по языку происхождения в северной части парка. Показательно, что топонимы с коми компонентом в составе распространяются в русле р. Косью, в значительной мере равномерно распределены по всей горной части парка. Аналогичное наблюдается с составными географическими названиями с русским компонентом, образованными в период интенсивного освоения Приполярного Урала (рис. 2). Визуализируется незначительная фиксация топонимов мансийского происхождения, сохранение ненецких названий (рис. 3).

В целом топонимические системы южной и северной частей парка по языку происхождения не тождественны. В бассейнах рек Подчерем и Щугор доминирует коми топонимия (около 40 %), далее – русские названия – 24, топонимы мансийского происхождения - более 7, ненецкого – 2,4 %. Фиксируется незначительный страт онимов хантыйского происхождения, к примеру, Хатемалья, хант. хăтэмэԓ «скатывающийся», я «река» и др. В северной части парка наблюдается значительная концентрация названий русского языка, их около 40 %. Это, безусловно, обеспечивается большим количеством топонимических новообразований (см. рис. 3). Коми топонимов фиксируется больше 30 %. Существенно меньше на севере географических названий мансийского языка, напротив, визуализируется увеличение топонимов ненецкого происхождения.

Рис. 1. Локализация названий по языку происхождения на территории южной части парка.

Fig. 1. Localization of names by language of origin in the southern part of the park.

Рис. 2. Современная русская топонимия.

Fig. 2. Modern Russian toponymy.

Рис. 3. Локализация названий по языку происхождения на территории северной части парка.

Fig. 3. Localization of names by language of origin in the northern part of the park.

Исключительно представлена топонимия гибридного происхождения. Появление гибридных названий в зоне непосредственных контактов двух и более языков неизбежно, например, коми-мансийские названия; Пон-Я, к. пон «собака», манс. я «река»; Саран-Из, к. саран «зырянин», из «гора»; Чомбок-Я, к. чомбок «около чума», манс. я «река» и др. Аналогично выглядят коми-ненецкие топонимы, ср., Хыдэ-Ёль, ненец. хыдя «чаша», к. ёль «лесной ручей»; Лепта-Из, ненец. лепта «равнина, плоский», к. из «гора»; ман- сийско-ненецкие – Варъян-Сале-Я, ненец. Варъ-ян-Сале «безлесная возвышенность около воды», манс. я «река», Пелеӈ-Я, ненец. пелеӈ «каменистый», манс. я «река». Все гибридные топонимы на этих языках локализованы в горных и предгорных районах, они не встречаются в лесной зоне.

Несмотря на общую структурную схожесть этих топонимов, между ними есть одно существенное различие: в коми-ненецких и мансийско-ненецких топонимах, отмеченных на этой территории, топооснова всегда представлена на ненецком языке, а тип именуемого объекта – на коми или мансийском языках соответ-ственно2. Коми и манси восприняли существовавшую до их прихода ненецкую топонимию и адаптировали ее.

По-иному структурированы гибридные ко-ми-мансийские топонимы. В этих названиях топооснова может быть как на коми, так и на мансийском языках, что говорит о совместном существовании этих народов в горах Уральского хребта, об их близких контактах.

Гибридные коми-русские топонимы локализованы преимущественно в таежной зоне, ср., Выдра-Ёль, Камчатка-Ди, Скала Морчанов и др. Коми-русские топонимы представлены двумя типами образований:

-

1) такие топонимы, как Кедровый-Шор (к. шор «ручей»), Мертвый-Ёль (к. ёль «лесной ручей»), Рублевый-Кос (к. кось «(зд.) порог») и др. Эти названия построены аналогично топонимам уральских языков – собственно название объекта на русском языке + тип объекта (река, гора, озеро) на коми языке.

-

2) топонимы, где только один компонент названия, это обычно определение (атрибут), переведен на русский язык. Таковых на территории парка отмечено 45 наименований. Топонимы, включающие в себя определения ыджыд-ич ӧ т, веськыд-шуйга, вевдор-ш ӧ р-увдор, вой-лун освоены русским языком – большой-малый, правый-левый, верхний-средний-нижний, се-верный-южный, ср., Большой и Малый Паток на Щугоре, Большой и Малый Емель на Подче-реме; Ыджыд-Паток – Ич ӧ т-Паток, Ыджыд-Емель – Ич ӧ т-Емель и др. Рассматриваемые транс-

2 Еще А. Регули в 40-х гг. XIX в. писал, что «по всей длине Уральского хребта едва можно насчитать от 6 до 8 семейств» ненцев [3, с. 164].

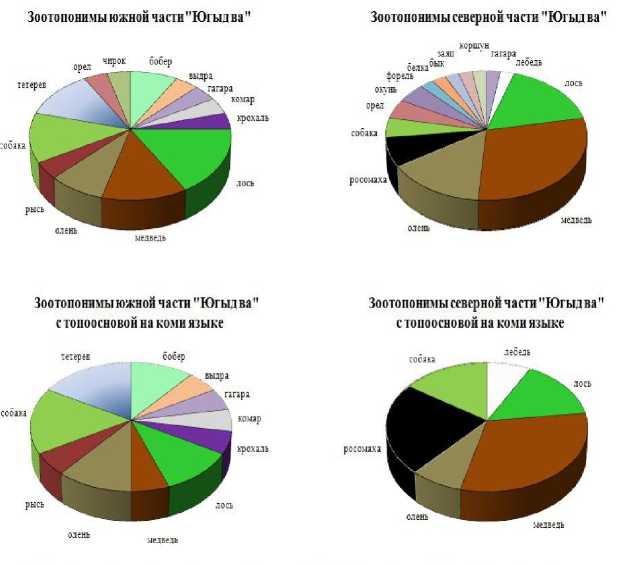

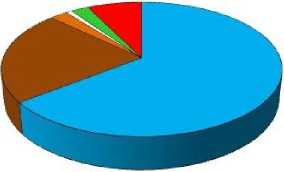

Рис. 4. Топонимы, образованные от нарицательного названия видов животных.

Fig.4. Toponyms formed from the common name of animal species.

формации происходили в основном в первой половине XX в. и связаны, по всей вероятности, с картографированием. По крайней мере, еще в 1932 г. в некоторых литературных источниках названия зафиксированы только на коми языке, к примеру, Большой Емель именовался Ыджыд-Емель [4, с. 117]. В отчетных материалах экспедиции Гофмана используются коми и русские наименования этих рек, вероятно, что двуязычные варианты существовали параллельно [5, c. 47].

В северной и южной частях Национального парка «Югыд ва» фиксируется значительное количество отантропонимических названий, на юге из 51 антропонима 48 имеют коми топооснову. На севере из 35 антропонимов – 20 русскоязычных, в основном это оронимические названия, сформированные в последние десятилетия. Коми топонимы, образованные от личного имени или прозвища, существенно реже фамилии, как правило, обозначают принадлежность объекта к конкретному человеку или роду. Подавляющее большинство русских и современных коми имен имеют христианское происхождение, однако структурно различаются, например, Изба Пиня-гина и Пиле-Керка, Васильевский остров и Васька-Ди и др.

Широко представлены зоонимы – топонимы, образованные от нарицательного названия видов животных. На севере таковых 43, на юге – 24, т.е. доля зоонимов на севере существенно выше. Их структура как в целом, так и конкретно по коми топонимам, представлена на рис. 4. В какой-то степени видовое богатство отзооними-ческих названий в северной части парка является результатом освоения этих территорий русскоязычным населением. Здесь наблюдается практически полное отсутствие названий с топо-основой олень, возможно, что единственное исключение – ручей Хоршор, к. (диал.) хора «некастрированный олений бык в возрасте свыше двух лет». При этом если рассматривать топонимы, прямо или косвенно связанные с оленеводством, то таковых на севере 19 наименований, на юге – 11.

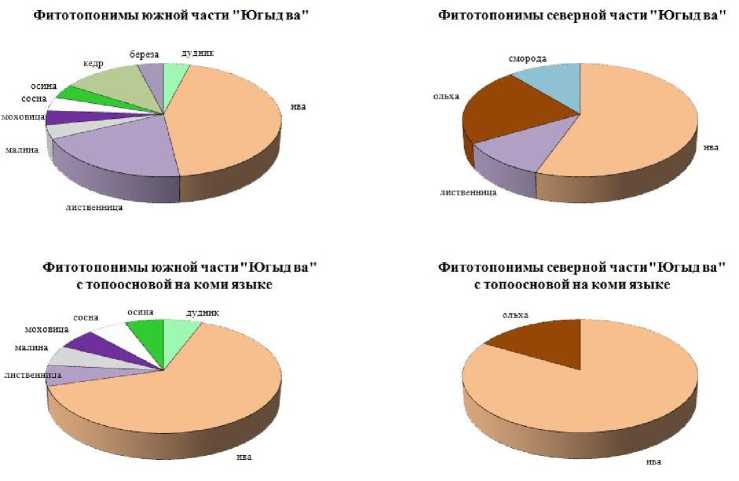

Названия, с признаками, указывающими на наличие тех или иных видов растений, представлены на рис. 5. Здесь фиксируется доминирование названий с коми топоосновами бадь и пача «ива». В этом случае, в отличие от зоонимов, наблюдается существенно более широкое флористическое представительство в южной части парка. Сравнивая фито-и зоонимику можно сказать, что в южной части парка эти группы топонимов легко определяются с помощью лексических средств коми языка как в отношении количества упомянутых видов, так и по частоте встречаемости. В северной части парка состав названий существенно

Рис. 5. Названия с признаками, указывающими на наличие тех или иных видов растений.

Fig. 5. Names with signs indicating the presence of certain plant species.

Условные обозначения:

Тип поименованных объектов южной части "Югыдва"

вГидронимы, включая названия рек, ручьев, озер, островов, болот,водных объектов

-

■ Оронимы, включая названия гор, отрогов, хребтов, скал. (Без ледников и пары)

-

■ Невысокие лесистые возвышенности (парны, увалы, чутра)

-

□ Ледники

ВУрочища

ВКомонимы - названия отдельных изб, поселений . (действующихи бывших, постоянных и временных)

Тип поименованных объектов северной части "Югыдва"

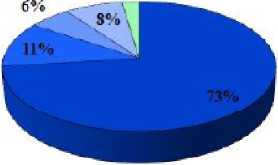

Рис. 6. Дифференциация гидронимии на основе отношения их к типу географического объекта.

Fig. 6. Differentiation of hydronymy based on their relation to the type of geographical object.

Уславные □бпзплчгиал

1%

□ Прочие гидронимы (водопады, пороги, перекаты.

про го км, плесы. ямы)

_| Ли иношпгы (озера)

□ Гелонммы (болота)

-

■ Потамоннмы (реки. рзчьи)

-

■ Инсулоннмы (острова)

Рис. 7. Виды гидронимов Национального парка «Югыд ва».

Fig. 7. Types of hydronyms of the park « Yugyd va».

отличается. Возможно, это связано со значительными ландшафтными изменениями северной и южной частей.

Названия на основе отношения их к типу географического объекта представлены на рис. 6. Наблюдается различие в топонимике севера и юга, что объясняется неоднородностью географических реалий. В обеих частях фиксируется доминирование гидронимов (рис. 7), но тем не менее в южной части их доля значительнее. В северной, гористой, части существенно больше оронимов, интересно отметить, что здесь отсутствуют названия возвышенностей с апеллятивом парма, но распространены онимы с термином чугра.

В мансийской и ненецкой гидронимии представлены только названия рек и озер. Существенно шире презентованы русскоязыч- ные гидронимы, кроме речных наименований и лимнонимов фиксируются названия болот, островов, порогов и перекатов. Самую большую долю составляют гидронимы с топоосно-вой на коми языке.

В коми гидронимии 3 , представленной в парке, распространены названия рек с апеллятива-ми ю («река»), ёль («небольшой лесной ручей»), шор («ручей»), вис («протока»), кось («порог и перекат»), кос («отмель»), ты («озеро»), вад («лесное озеро с топкими берегами»); для обозначения ям в коми языке усвоено русское слово яма

(ср. в коми языке термины – гобльӧг, джум ). Присвоение собственных имен речным ямам имеет свой смысл. Большинство рек на территории парка носят полугорный или горный характер. В таких реках относительно большие глубины встречаются обычно в ямах, которые образуются в местах схождения нескольких сильных течений, около крутых излучин, в местах впадения достаточно больших притоков, ниже по течению за островами. Именно в таких местах локализованы рыбные ресурсы, являющиеся основным объектом промысла местных жителей, поэтому такие географические объекты имеют свои собственные имена.

-

• Выводы

На территории Национального парка «Югыд ва», согласно современным и историческим картам, историческим, документальным и литературным свидетельствам, зафиксировано 895 топонимов. Из приведенного количества топонимов больше всего представлено на коми языке – 336, русском – 271, мансийском – 46, ненецком – 41. Необходимо отметить, что к русским топонимам отнесены, в том числе и образованные от нерусских слов, но принесенные в регион посредством русского языка. Например, гора Кварцитная происходит от немецкого слова quarzit «кварцит». Остальные топонимы гибридные, включающие в себя компоненты разных языков: больше всего коми-русских топонимов – 102. Несколько топонимов имеют топооснову на хантыйском языке.

-

1. Из представленных коми топонимов, четверть описывают какое-либо качество называемого объекта, например, Сотчем-Парма «Горелая Парма», Кэдзидъ-Ёль «холодный лесной ручей» и др.; приблизительно 10 % указывают на пространственные отношения объектов, ориентации по сторонам света, например, Вочаёль-ди «остров напротив лесного ручья», Лунвож «южный приток», Вылыс-Кыртади «остров у Верхней скалы» и др.; около 7,5 % коми топонимов с признаками, указывающими на наличие животных, обитающих рядом, например, Варкан-Ёль «рысий ручей», Крохаль-Позди «остров с гнездовьем крохаля» и др. Фиксируется незначительное количество названий, отражающих наличие растений, например, Пачамыльк «холм, поросший ивняком», Омудзя-шор «ручей с малинником» и др. С хозяйственной деятельностью человека, чаще всего охотой или рыболовством, дифференцированы 6,5 % топонимов, например, Еза-Яма-Ди «остров, рядом с которым в яме ловят рыбу загородками» и др.

-

2. Русские по происхождению названия географических объектов разновременны: одни более позднего происхождения, другие возникли буквально в последние десятилетия в связи с притоком рабочей силы из регионов с русским населением. Первые упоминания о русских топонимах этого региона содержит карта, составленная Федором Молчановым по итогам его исследований в 1720 – 1721 гг. 4 [6, с. 5]: это притоки р. Щугора: р. Торговая и старые назва-

- ния рек Большой и Малый Патоки – Большой и Малый Падуны. В топографических источниках середины XIX в. на территории бассейна р.Под-черем отмечены такие русские топонимы, как Дыроватница (ныне – Большая Древятница), реки Орловка и Летник. В XX в. на Подчереме и Щугоре появились новые русские топонимы: Междуречный, Кварцитная, Самоцветный, Звонкий и др.

-

3. Мансийские топонимы подробно отражают описание места, например, озеро Тара-со-ри-Тур «озеро у прохода через седловину», Хальмер-Сале-Нумпал-Тур «верхнее озеро под отрогом, где умер (был похоронен) человек», Нанк-сори-Я «лиственничная река, текущая по седловине» и др. Фиксируются названия, указывающие на какой-либо один характерный признак объекта: Кургал-Я «гремящая река», Ос-сяур «узкая гора», Янытуйтнёр «большая снежная гора» и др. Ряд топонимов у манси несут сакральное значение, например, мансийское название горы Тел-Поз-Из – Не-пубы-нёр «гора бабы идола», Нёр-Ойка «хозяин гор», Хоса-Ял-пынг-Нёр «длинный священный хребет» и др. Как и у коми, имеются ситуативные названия, отражающие связанное с объектом событие: Салыт-Сакватым-Ур «гора, (где были) разбиты олени (лавиной)», Хурумненцати-Тайем-Я «река, возле которой были съедены три важенки» и др.

-

4. Ненецкие топонимы, связанные с традиционным для ненцев оленеводством (Лепта-Ни-дерма «река (по которой идет дорога) к летним пастбищам») народными обычаями и верованиями, религиозными обрядами и мифологическими представлениями (Пыртиндырма «место, где переходят (через реку) обратно»; название горы Не-хэхэ «(гора) духа-покровительницы»; Сивъяха «река семи рек (притоков)»).

В целом, ономастическая система национального парка «Югыд ва» составляет пласт оригинальной лексики коми, русского, мансийского, ненецкого языков, содержащей ценную информацию о внутренней структуре, происхождении и истории развития. Отчасти это объясняется тем, что рассматриваемый регион исторически был зоной взаимодействия различных этносов и этнографических групп. Топонимия национального парка неоднородна в отношении внутренней структуры названий, их лексико-семантических связей, места в языковой системе, происхождения и функционирования.

На основе описания структурно-функциональных свойств наименований географических объектов продемонстрированы семантические особенности, определяющие их роль в репрезентации туристического дискурса.

Публикация подготовлена в рамках реализации государственного задания ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, номер государственной регистрации проекта FUUU-2021-0008.

-

• Используемые сокращения

К. – коми язык

Манс. – мансийский язык

Ненец. – ненецкий язык

Диал. – диалектное

-

• Abbreviations used

K. – Komi language;

Mans. – Mansi language;

Nenets. – Nenets language;

Dial. – dialect. 2.

-

• Литература

-

1. Мусанов, А.Г. Заселение Верхней Печоры по топонимическим данным / А.Г. Мусанов // Актуальные вопросы коми и пермского языкознания. – Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2019. – С. 38 – 52. – (Труды Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. Вып. 77).

-

2. Мусанов, А.Г. В поисках топонимии летописной печеры / А.Г. Мусанов // Филологические исследования – 2017. Фольклор, литературы и языки народов европейской части России: формы, модели, механизмы взаимодействия: сб. ст. по итогам Всероссийской на- 3. учной конференции (9 – 13 октября 2017 г., Сыктывкар). – Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2017. – С. 116 – 119.

-

3. Перевод письма венгерского путешественника г-на Регули к члену Русского географического общества академику П.И. Кеппену от 21 января 1847 г. // Записки Императорского Русского географического общества. – Санкт-Петербург, 1849. – Кн. 3. – С. 159 – 175.

-

4. Горбунов, В. Гнездо ветров / В. Горбунов. – Свердловск, 1934. – 159 с. 4.

-

5. Магидович, И.П. Очерки по истории географических открытий. Т. 4. Географические от- 5. крытия и исследования нового времени (XIX – начало XX в.) / И.П. Магидович, В.И. Магидович; 3-е изд. – Москва: Просвещение, 1985. – 335 с.

-

6. Магидович, И.П. Очерки по истории географических открытий. Т. 3. Географические открытия и исследования нового времени (XVII – начало XVIII в.) / И.П. Магидович. – Москва: Просвещение, 1984. – 406 c. 6.

-

-

• Referenes

Musanov, A.G. V poiskakh toponimii letopis-noy pechery [In search of the toponymy of the chronicle pechera] / A.G. Musanov // Filolog-icheskie issledovaniya – 2017. Fol’klor, literatury i yazyki narodov evropeyskoy chasti Rossii: formy, modeli, mekhanizmy vzaimodeystviya: Sbornik statey po itogam Vserossiyskoy nauchnoy kon-ferentsii (9 – 13 oktyabrya 2017 g., Syktyvkar) [Philological studies – 2017. Folklore, literature and languages of the peoples of the European part of Russia: forms, models, mechanisms of interaction: collected papers on the results of the All-Russian Sci. Conf. (October 9-13, 2017, Syktyvkar)]. – Syktyvkar: Inst. of Lang., Liter. and History, Komi Sci. Centre, Ural Branch, RAS, 2017. – P. 116 – 119.

Perevod pis’ma vengerskogo puteshestvenni-ka g-na Reguli k chlenu Russkogo geografich-eskogo obshchestva akademiku P.I. Keppenu ot 21 yanvarya 1847 g.[Translation of the letter of the Hungarian traveler Mr. Reguli to a member of the Russian Geographical Society, academician P.I.Köppen dated January 21, 1847] // Zapiski Imperatorskogo Russkogo geogra-ficheskogo obshchestva [Notes of the Imperial Russian Geographical Society]. – St.Petersburg, 1849. - Book 3. – P. 159 – 175.

Gorbunov, V. Gnezdo vetrov [Nest of winds] / V. Gorbunov. – Sverdlovsk, 1934. – 159 p.

Magidovich, I.P. Ocherki po istorii geogra-ficheskih otkrytij [Essays on the History of Geographical Discoveries] - Vol. 4. Geograficheskie otkrytiya i issledovaniya novogo vremeni (XIX – nachalo XX v.) [Geographical discoveries and studies of modern times (XIX – early XX century)]. 3rd edition / I.P. Magidovich, V.I. Magidovich. – Moscow: Prosveshchenie, 1985. – 335 p.

Magidovich, I.P. Ocherki po istorii geografich-eskih otkrytij [Essays on the History of Geographical Discoveries] – Vol. 3. Geograficheskie ot-krytiya i issledovaniya novogo vremeni (XVII – nachalo XVIII v.) [Geographical discoveries and studies of modern times (XVII – early XVIII century)] / I.P. Magidovich. – Moscow: Prosves-hchenie, 1984. – 406 p.

Список литературы Ономастикон национального парка "Югыд ва": лингвокультурологический потенциал

- Мусанов, А.Г. Заселение Верхней Печоры по топонимическим данным / А.Г. Мусанов // Актуальные вопросы коми и пермского языкознания. - Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2019. - С. 38 - 52. - (Труды Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. Вып. 77).

- EDN: UAGLKQ

- Мусанов, А.Г. В поисках топонимии летописной печеры / А.Г. Мусанов // Филологические исследования - 2017. Фольклор, литературы и языки народов европейской части России: формы, модели, механизмы взаимодействия: сб. ст. по итогам Всероссийской научной конференции (9 - 13 октября 2017 г., Сыктывкар). - Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2017. - С. 116 - 119.

- EDN: KYDCXR

- Перевод письма венгерского путешественника г-на Регули к члену Русского географического общества академику П.И. Кеппену от 21 января 1847 г. // Записки Императорского Русского географического общества. - Санкт-Петербург, 1849. - Кн. 3. - С. 159 - 175.

- Горбунов, В. Гнездо ветров / В. Горбунов. - Свердловск, 1934. - 159 с.

- Магидович, И.П. Очерки по истории географических открытий. Т. 4. Географические открытия и исследования нового времени (XIX - начало XX в.) / И.П. Магидович, В.И. Магидович; 3-е изд. - Москва: Просвещение, 1985. - 335 с.

- Магидович, И.П. Очерки по истории географических открытий. Т. 3. Географические открытия и исследования нового времени (XVII - начало XVIII в.) / И.П. Магидович. - Москва: Просвещение, 1984. - 406 c.