Онтологические парадоксы в системе государственного стратегического управления

Автор: Булетова Н.Е., Горелова И.В.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Рубрика: Философские аспекты проектной деятельности

Статья в выпуске: 1 (23) т.7, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье авторы акцентируют внимание на процессы, происходящие в российской системе стратегического управления. Стратегическое управление на Западе, возникновение которого было ответом на проблемы бизнеса, продолжает эволюционное развитие как в практической, так и в научной сферах. Происходящее в системе стратегического управления в России свидетельствует о её формировании. Однако этот процесс характеризуется возникновением так называемых «институциональных ловушек» и, как следствие, онтологических парадоксов - ситуаций, при которых реальность отличается от планируемого состояния и ожидаемого эффекта, несмотря на то, что все предпринятые действия были направлены на их достижение. В статье на основе законодательства, регулирующего систему государственного стратегического планирования, и в координатах «действие-бездействие», «стимул-антистимул» выстраивается холархия форм участия субъектов в системе управления. Просматриваемый диапазон такого участия - от утилитарного поведения до «институциональных ловушек» (наличие в системе антистимулов, которые блокируют деятельность участников этой системы) и «институциональных провокаций» (деятельности участников, которая направлена на использование «институциональных ловушек» для перераспределения ресурсов в целях получения выгоды для себя или для третьих лиц). Делается вывод о присутствии «ловушек» и «провокаций» в самом законодательстве. Охарактеризованы «ловушка глоссария», «ловушка пессимизма», «провокация видимости действия», «провокация подмены стратегических целей», «провокация бездействия». Новизна исследования заключается в классификации форм поведения участников системы государственного стратегического планирования, что позволяет выработать меры противодействия «ловушкам» и «провокациям», возникающим на этапе нормотворчества, а также нивелировать культурную инерцию, определяемую как эффект закрепления институциональных ловушек.

Стратегическое управление, мотив, стимул, институциональные "ловушки" и "провокации", метафоризация законодательства, эвергетика

Короткий адрес: https://sciup.org/170178746

IDR: 170178746 | УДК: 338.246.4 | DOI: 10.18287/2223-9537-2017-7-1-89-101

Текст научной статьи Онтологические парадоксы в системе государственного стратегического управления

Теория стратегического управления уникальна в своей претензии на видение качественно нового объекта управления в перспективе. Стратегическое управление на Западе, возникновение которого было ответом на проблемы бизнеса, продолжает эволюционное развитие как в практической, так и в научной сфере [1, 2]. Происходящее в системе стратегического управления в России свидетельствует о её формировании.

В настоящее время вопрос о необходимости стратегий как гносеологического инструментария проектирования на государственном уровне не стоит. Однако анализ законодатель- ства в этой сфере показывает его нежизнеспособность по ряду аспектов. Решения на этом этапе развития требуют две онтологические задачи:

-

■ аккумулирование для целей стратегирования релевантного понятийного аппарата;

-

■ определение возможности масштабно-инвариантного использования такого аппарата.

Появление этих задач связано с тем, что в современной науке и практике можно говорить о нескольких онтологиях как системах онтологий и теорий управления, реализующих их технологий и отражающих их особенности системах понятий [3]. Отсутствие унифицированного понятийного аппарата способствует подмене смыслов, приводит к искажению процесса формирования стратегии, препятствует выработке адекватной проблемам и требованиям времени методологии. Это создаёт дополнительные трудности и в деле диагностирования стратегических проблем, и в определении набора элементов разрабатываемой стратегии, и в определении этапов формируемой стратегии.

Стратегическое управление формировалось практически параллельно и как методология, и как направление в науке для ответа на запросы организаций по поводу методов и инструментария ведения конкурентной борьбы. Но только к концу прошлого столетия разрешился вопрос о том, что можно было бы назвать объектом стратегического управления: непосредственно само предприятие и его динамический организационный потенциал, которые способствуют присвоению недоступных конкурентам экономических выгод [4].

Проецирование указанного подхода к определению объекта на стратегическое управление территориями позволительно по той причине, что и предприятие, и территориальный субъект хозяйствования являются, по Г.Б. Клейнеру, системами объектного типа [5]. Очевидно, что территориальный субъект хозяйствования имеет свою специфику, прежде всего, в усилении в масштабном рассмотрении влияния интересов по поводу использования динамических организационных способностей территориальных, социальных, политических, экономических групп, подчас противоречащих друг другу. Субъекты управления, в данном случае органы государственной власти, должны учитывать эти аспекты и в законотворчестве, и при имплементации стратегий.

Статья посвящена исследованию понятийного аппарата, используемого в документах стратегического управления и его методологического обеспечения, которые регулируют порядок разработки документов стратегического планирования, перечисленных в федеральном и региональных законах о государственном стратегическом планировании (ГСП).

1 Проблемы стратегического управления территориями

Осознавая необходимость стратегического подхода во всех сферах управления государством, органы власти создали законодательный каркас стратегического управления, в рамках которого формируется его документальное и методологическое обеспечение: Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-172). Однако в процессе реализации стратегических инициатив субъекты РФ и муниципальные образования столкнулись с рядом онтологических проблем:

-

■ отсутствие унифицированного подхода к разработке бюджетного прогноза, прогнозов стратегий социально-экономического развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, так как методические указания Минфина РФ декларируют необходимость учёта факторов и тенденций развития конкретной территории;

-

■ неэффективность вертикали документального обеспечения стратегического планирования по принципу «сверху–вниз» - от федерального до муниципального уровня, что требует от муниципальных образований проявить инициативу в вопросе смены указанного направления на принцип «снизу-вверх»;

-

■ установленные сроки разработки и принятия документов стратегического планирования регионами и муниципальными образованиями в ситуации отсутствия единых требований к формированию указанных документов оказались непосильными для всех уровней власти – от федерального до муниципального.

Проблемы нашли своё разрешение в июле 2016 года в ФЗ-172. Установлено, что до 1 января 2017 года должен быть разработан стратегический прогноз Российской Федерации, осуществлено информационное обеспечение стратегического планирования, до 1 января 2018 года - разработана стратегия социально-экономического развития Российской Федерации, до 1 января 2019 года - разработаны документы стратегического планирования.

Из анализа стратегии социально-экономического развития территорий были сделаны следующие выводы.

-

■ Действующие стратегии социально-экономического развития большинства регионов на долгосрочный период разработаны до принятия в 2014 году ФЗ-172. Большинство из них носит формальный характер, дублируя стратегии вышестоящего уровня, отличается низкой «работоспособностью», не отражает особенностей развития конкретной территории.

-

■ Высока зависимость содержания территориальных стратегий от одобрения их на вышестоящем уровне, что свидетельствует о желании центра обеспечить таким образом «управляемость территорий».

-

■ Отстранённость ключевых участников государственного управления - населения, бизнеса, субъектов гражданского общества от процесса целеполагания. Действующие стратегии не учитывают ни мнения (как результата опроса, например) населения и общественных организаций на их счет, ни экологические требования (сохранение природных ресурсов и потенциала территории), ни пожелания бизнеса, от готовности которого к вложению капиталов, к развитию производства зависит поддержка и финансовая достаточность бюджета для достижения целевых показателей стратегии.

-

■ «Язык стратегии», то есть качество формулировок документов стратегического управления, доступен и понятен в своей основе специалистам в области государственного и муниципального управления, финансов, но не рядовым гражданам.

В целом результатом выполненного исследования действующих стратегий и документов ГСП стал вывод о присутствии в указанных документах институциональных «ловушек» и «провокаций».

2 Стимулы и антистимулы в системе стратегического управления

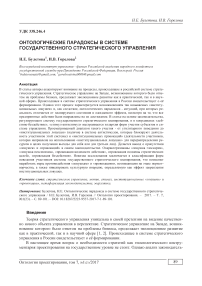

Стратегию в большей мере характеризует поведенческий аспект, как сложившийся или формируемый паттерн взаимодействия. Поведенческий эффект проявляет себя в большей мере при совпадении мотива и стимула в любом виде человеческой жизнедеятельности. В системе действий/бездействий, а также стимулов/антистимулов найдём определения использованных в контексте данной статьи понятий «институциональная ловушка», «институциональная провокация» (рисунок 1).

Действия в представленной системе координат – это действия, деятельность участников стратегического планирования во исполнение поставленных задач по достижению стратегических целей в рамках определённых полномочий. Соответственно, под бездействием будем понимать обратный процесс.

Стимул в представленной системе координат – это система вознаграждений, преференций за имплементацию полномочий в сфере стратегического управления при условии, что мотивация участника стратегического управления конгруэнтна с целями, указанными в стратегии социально-экономического развития территории (конгруэнтность выясняется с помо- щью системы оценки деятельности чиновников, в основе которой лежат критерии, обусловленные стратегией социально-экономического развития территорий). Антистимулы - система вознаграждений и преференций, которая противоречит мотивации участников стратегического планирования.

Действия

Институциональные «провокации»

Институциональные

«ловушки» ^__

Поведение, в основе которого лежит несовпадение мотивов и стимулов (от непонимания проблем до правового нигилизма и скептицизма)

Антистимул

Характеризуя представленную схему, отметим, что в заданных критериях функционирования участников системы стратегического планирования возможны четыре формы поведения.

Бездействия

Рисунок 1 - Формы поведения участников системы государственного стратегического планирования

Правый верхний квадрант, характеризуемый как «утилитарное поведение » обеспечивает работу указанной системы за счёт сознательности, лояльности, включённости в процесс её участников. В данном случае мотивация (мотивы) участников, в частности, на достижение целевых индикаторов выполнения стратегии обусловлена конгруэнтностью со стимулами к такой деятельности (сохранение репута-ции/должности, осуществление карьерных/политических намерений).

Правый нижний квадрант характеризует форму участия субъектов ГСП в широком аспекте поведенческих особенностей - от непонимания отдельных проблем до полного неприятия существующей системы ГСП. На рисунке 1 пунктиром показано, что из данного положения есть два выхода: (1) путём трансформации мотивационной составляющей (смена стимулов возможна в ситуации всеобщего их неприятия); (2) путём усугубления проблемы не-конгруэнтности мотивов и стимулов участников, что грозит переходом в левый нижний квадрант, именуемый как «институциональные ловушки». Причиной такого положения дел является формальный подход к формированию стратегий.

Развитие экономической теории в части, объясняющей негативные явления, точнее возникающие аномалии (буквально - отклонения), привело к появлению сначала понятия, а затем и теории институциональных ловушек. Понятие «ловушка» активно используется в экономической теории на протяжении уже почти ста лет. И если в начале с их помощью пытались объяснить поведение прикладных экономических инструментов, таких как процент («ликвидная ловушка» Дж.М. Кейнса) [6], инвестиции («инвестиционная ловушка» Дж. Хикса, Э. Хансена) [6], то в современной экономке анализируемое понятие трактуется как «неэффективный, но устойчивый институт (норма)» [7]. Аргументы для использования понятия «институциональная ловушка» в заданном контексте следующие: наличие в системе стратегического управления и планирования факторов возникновения ловушек, выделенных В.М. Полтеровичем [8].

-

■ Фундаментальные (ресурсно-технологические возможности и макроэкономические характеристики системы). Отметим, что стратегия априори призвана обеспечить оптимальное использование ресурсов для достижения поставленной цели .

-

■ Организационные (действующие законы и нормативные акты). Стратегия любого уровня предполагает документальное обеспечение, как минимум протокол о намерениях, которым сегодня можно охарактеризовать не только ФЗ-172, но и территориальные стратегии развития.

-

■ Социетальные (поведенческие стереотипы в обществе). Приведённые в статье поведенческие шаблоны в контексте прочтения и исполнения ФЗ-172 только усиливают эффект применяемой в статье терминологии.

К этому стоит добавить следующие выделенные в [8] эффекты закрепления институциональных ловушек:

-

■ Эффект обучения . На Западе в отдельную отрасль менеджмента выделяют управление проектами. Стратегия - проект, с этим сложно не согласиться. Чтобы его осуществить необходимы специалисты. Существующий профессиональный стандарт в указанной сфере «Специалист по управлению проектами и стандартами» к стратегическому управлению не имеет никакого отношения. Отсюда проблемы, как в написании текстов стратегий, так и в их осуществлении стратегий на практике.

-

■ Эффект сопряжения (взаимодействие «сопряжённых» норм и институтов). Анализ текстов имеющихся территориальных стратегий по субъектам РФ показал нивелирование в них самой идеи стратегии.

-

■ Эффект координации (необходимость последовательности исполнения нормы в обществе). Необходимость последовательности нивелируется установлением разных периодов стратегий в субъектах Федерации, что делает неэффективной систему оценки стратегий.

-

■ Культурная инерция («нежелание менять стереотипы поведения, доказавшие свою жизнеспособность в прошлом»). Подтверждением может служить тот факт, что понятие «стратегия» стало в законодательном и бытовом языке эвфемизмом, квантором общности.

«Институциональную ловушку » в системе государственного стратегического управления можно определить как наличие в системе ГСП антистимулов, которые блокируют деятельность участников указанной системы. Своеобразный «тупик благих намерений».

Даже при наличии благих намерений, которые есть у активных участников процесса стратегического планирования (как со стороны научного сообщества, так и со стороны исполнительной власти), ответственных за разработку и реализацию документов стратегического планирования, существует риск возникновения « провокации» . На рисунке 1 это левый верхний квадрант. Очевидно, что «провокацию» от «ловушки» символично отделяет один шаг от действия к бездействию и наоборот (траектория перехода показана цифрой 3). Этимологически провокация - это действие с целью вызвать предсказуемую ответную реакцию. В контексте данного исследования под «институциональной провокацией » будем понимать деятельность участников системы ГСП, которая направлена на использование «институциональных ловушек» в системе ГСП для перераспределения стратегических ресурсов в целях получения выгоды для себя или для третьих лиц. В качестве примера указанных «провокаций» можно привести случаи, когда разработка и реализация региональных (муниципальных) стратегий, предполагающих вовлечение бизнеса в этот процесс, создаёт условия для его сращивания с властью. Другой пример - «институциональная провокация» манипулированием и навязыванием населению формальных, неактуальных целей и задач развития территории (Нью-Васюки), использованием активистов по защите окружающей среды или прав человека в политических интересах. В качестве примера использования стратегических ресурсов не по назначению можно привести наличие строки в бюджетах ряда субъектов Российской Федерации «расходы на создание положительного имиджа губернатора».

Отметим также, что изложенное может служить источником формирования отрицательного человеческого капитала. «Негативные и деструктивные аспекты мы можем назвать социальным антикапиталом: антикапитал также может накапливаться, приводя к разрушению сообщества, его производительных ресурсов, коллапсу государств и смерти людей. В этом смысле социальный антикапитал (недоверие и конфликтность, стереотипные и обеднённые представления о себе и мире, эгоизм как потребительство, властно-репрессивные и отчуждённые, лишённые экзистенциальной наполненности, смысла отношения и т.д.) является фактором, оказывающим негативное воздействие на накопление и использование материального и других видов капитала» [9].

В рамках исследования определены источники и характер «институциональных ловушек» в системе ГСП. Очевидно, что те же причины лежат в основе «институциональных провокаций».

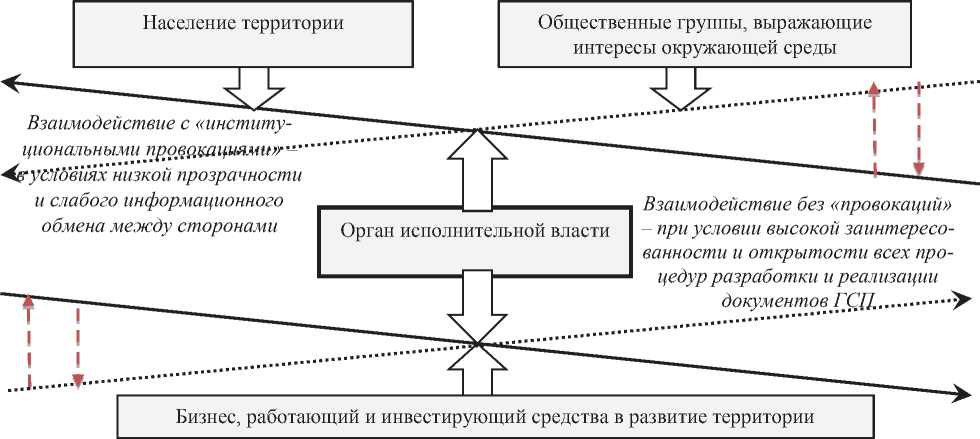

Как видно из рисунка 2, состав и характер «институциональных ловушек» зависят от человеческого фактора, который проявляет себя и в личной заинтересованности участников стратегического планирования, и в формальных «правилах игры», заложенных в правовом поле, и в методологии, сопровождающей процесс стратегического планирования.

Целеполагание

Прогнозирование

Планирование и программировани

Ловушки личной заинтересованности

Стратегия социально-экономического развития (СЭР) территории – ловушка ошибок и непрофессионализма , слабого методологического обеспечения

Бюджетный прогноз на долгосрочный период – ловушка зависимости от ошибок прогноза СЭР и макроэкономических рисков

Прогноз СЭР на среднесрочный период – ловушка зависимости от долгосрочного прогноза

Прогноз СЭР на долгосрочный период – ловушка низкой точности и неэффективности

План мероприятий по реализации СЭР территории и государственные программы – ловушка недофинансирования и срыва сроков реализации мероприятий

Схема территориального планирования территории – ловушка незаконных имущественных отношений

Ловушки законодательно -правового аппарата

Ловушки методологического аппарата

«Институциональные ловушки» государственного стратегического планирования

Рисунок 2- Источники и характер «институциональных ловушек» в системе ГСП

На рисунке 3 отображены варианты взаимодействия органов исполнительной власти и «реципиентов» результатов ГСП (население, бизнес, общественные группы, выражающие интересы окружающей среды). Предложенная схема позволяет увидеть вязкость среды стра-тегирования территорий, неоднозначность такого взаимодействия. Очевидно, что прозрачность и профессионализм, научный контроль (экспертиза) и мониторинг всех промежуточных и итоговых результатов стратегирования – единственный способ достичь стратегических целей развития без провокаций.

Рисунок 3 - «Институциональные провокации» в системе мотивации ключевых участников стратегического планирования

3 Метафоризация российского законодательства

Для того чтобы закон был действенен, необходимо сделать так, чтобы каждый термин и понятие, в нём употребляемые, были унифицированы по смыслу. Это важно для правовых актов любого уровня, и авторы в числе других исследователей поднимали вопрос неадекватного, внеконтекстного применения базовых терминов в законодательстве, а также последствия, к которым это может привести [10-13]. Среди подобных последствий существенное место занимает метафоризация законодательства (рисунок 4).

Выход на коррупционную составляющую последствий такого положения дел, и, соответственно, изменение вида и уровня ответственности в контексте исполнения/неисполнения законодательства, регулирующего ГСП, возможно, заставит уполномоченные органы задуматься о серьёзности поднимаемых проблем. Статья 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определяет коррупцию практически в терминах «институциональной провокации». Это подтверждает умозаключение о процессе метафори-зации российского законодательства. Метафоризация сама становится онтологическим парадоксом. При этом причина несовершенства кроется в банальной некорректности используемых лингвистических конструкций. ФЗ-172 также пресыщен тавтологией. Отсюда и появление разного рода ловушек, которые безобидны на первый взгляд, но в масштабах действия анализируемого законодательного акта увеличивают его непроизводительность и неэффективность. Покажем на примерах встречаемые в тесте стратегического законодательства «ловушки» и «провокации».

«Ловушка глоссария» (статья 3 ФЗ-172 «Основные понятия»). В рамках эволюции школ стратегического управления «стратегическое планирование» давно признано оксюмороном, так как в стратегии всегда присутствует элемент фатализма, неопределённости. Г. Минцберг, идеолог и популяризатор идей стратегического управления, развел понятия «планирование» (формализованная система кодификации, уточнения и операционализации стратегий) и «стратегия» (либо «спонтанно» выработанная модель поведения фирмы, либо её обдуманная «перспектива») [14]. Российский вариант балансирования между «стратегией» и «планом» в ФЗ-172 обрёл решение в виде «стратегического планирования». Очевидно, что таким обра- зом решены сразу две задачи: «осовременить» инструмент государственного управления, включив в него «новомодное» слово «стратегия» как дань традиции в ряду таких же понятий - «инновация», «модернизация»; «порвать с советским прошлым», не используя в рафинированном виде понятие «планирование». В продолжение темы отметим, что в ФЗ-172 отсутствует определение базового понятия «стратегия» (притом, что унифицированного понятия не существует даже в самом стратегическом менеджменте). Встречаются понятия «стратегия пространственного развития Российской Федерации», «стратегия социально-экономического развития Российской Федерации», определяемые как документы стратегического планирования. Следовательно, «стратегия развития» и «план деятельности» - суть одно и то же. Определение стратегического планирования - краеугольное в указанном законе - является образчиком тавтологии: «Стратегическое планирование - деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития Российской Федерации...». «Документ стратегического планирования» определяется через «документированную информацию». «Система» (стратегического планирования) определяется через полисмысловое, с одной стороны, и самостоятельное, с другой стороны, понятие «механизм» (обеспечения согласованного взаимодействия участников стратегического планирования), тогда как в научной литературе «механизм» используется как конструкт, элемент «системы». «Задача» (социальноэкономического развития) определяется через комплекс взаимоувязанных «мероприятий», тогда как задача побуждает к действию, а сами действия по достижению задачи и есть мероприятия.

Рисунок 4 - Последствия метафоризации законодательства, регулирующего систему ГСП

«Ловушка пессимизма» (статья 9 ФЗ-172 «Участники стратегического планирования). В соответствии со статьей 32 Конституции РФ граждане могут участвовать в управлении де- лами государства. При этом жители территории, подлежащей стратегированию, не включены в перечень участников стратегического планирования. Такая ситуация чревата «навязыванием стратегического образа». Участие резидентов - это, своего рода, реклама самой стратегии, а также объединение усилий для достижения поставленной цели в лучших советских традициях. Статья 13 рассматриваемого закона «Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования» не в полной мере позволяет использовать потенциал пар-тисипативности, одного из принципов стратегического менеджмента (и краеугольного камня эвергетики) [15]. В перечне принципов стратегического планирования в статье 7 ФЗ-172 этот принцип не прописан. Но он активно используется в государственном управлении в Китае, и, судя по результатам, стратегическое управление, а, точнее, «дух стратегии» там достойны подражания. «Дух стратегии» там создаётся сознательным манипулированием направленности сознания на достижение целей. Покажем на примере, к чему приводит такая «антипар-тисипативность».

На официальном сайте администрации Волгограда опубликована «Стратегия социальноэкономического развития Волгограда до 2030 года». Население города признано в анализируемой стратегии ключевым участником наряду с бизнесом и властью. Однако ожидания власти (население ожидает в контексте реализации стратегии комфортную городскую среду и качественные социальные услуги, бизнес - благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат) в документе не представлены. Об отношении населения к рассматриваемому документу говорит тот факт, что в процедуре выбора слогана стратегии на сайте городской администрации участие в голосовании приняли лишь 98 человек. Меньше сотни жителей города-миллионника. В анализируемой стратегии обращено внимание разработчиков на плохую информированность горожан о происходящих мероприятиях и событиях. В то же время в странах Европы для формирования образа будущего территорий представители власти, ответственные за результаты стратегирования территорий, идут в школы и детские сады с просьбой к молодому поколению запечатлеть желаемый образ территории, на которой они живут, таким образом, провоцируя непосредственных получателей результатов (через все поколения семьи) стратегирования территорий на формирование будущего образа (или образа будущего) места обитания. В подтверждение сказанного Е.В. Балацкий доказывает [16], что мировоззрение субъектов, определяемое через термины оптимизма/пессимизма, предопределяет горизонты видения проблем.

Исследования стратегий предприятий, для которых создавалась теория стратегического управления, показывает, что только 5% сотрудников понимают цели стратегии и участвуют в её имплементации. О какой доле населения можно говорить в описываемых условиях? К этому стоит добавить, что о миссии стратегии как обязательном её элементе никто не вспоминает в рамках исследуемого законодательства, а это могло бы помочь в определении тренда развития территорий и страны в целом. Как, впрочем, не говорят и о видении цели. «Миссия–видение–цель» как тренды жизнедеятельности советской поры живы в памяти народа до сих пор: «пятилетку в три года», «догнать и перегнать Америку», «жилье каждой семье к 2000-му году», «перестройка, гласность, ускорение», «удвоение ВВП к 2010 году» и т.д. Как бы странно они ни воспринимались сегодня, эти тренды создавали базис коллективного мировоззрения, возрождая архетипический каркас для принятия решений, заложенный предками для решения проблем, а в исторической ретроспективе их было предостаточно. Они помогали жить и преодолевать жизненные трудности не одному поколению советских граждан. Анализ целей с претензией на миссию показывает, что со временем они становились менее содержательными. Современные территориальные стратегии как документы, как сформированный спектр полномочий государственных деятелей, лишены всякого посыла и являются уделом «избранных», что само по себе лишний раз доказывает наличие в законодательстве «институциональных ловушек».

«Провокация видимости действия» (Глава 13 ФЗ-172 «Реализация документов стратегического планирования»). Понятие «реализация документов…» в контексте исследования вызывает вопрос. Почему реализуются документы, а не стратегии. В статье 44 ФЗ-172 встречается понятие «реализация стратегии»: « Реализация стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации осуществляется путём разработки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации». Очевидно, что в таком случае конечная цель – не имплементация стратегии, а роспись мероприятий. Это значительно упрощает деятельность участников системы ГСП, процедуру аттестации участников стратегического планирования, а также возможность использовать стратегические ресурсы не по назначению, что приводит к возникновению описанных выше «провокаций».

«Провокация подмены стратегических целей» (Статья 3 «Основные понятия, используемые в ФЗ-172»). В перечне основных понятий закона можно встретить «цель социальноэкономического развития», определяемую как «состояние экономики, социальной сферы, которое определяется участниками стратегического планирования в качестве ориентира своей деятельности и характеризуется количественными и (или) качественными показателями». Хочется обратить внимание на то, что в стратегическом менеджменте цель – понятие, относимое к объекту управления, а не к субъекту/участникам. Внеконтекстное понятие «ориентир» (словари определяют его в качестве целеуказания) усугубляет положение дел в стратегическом управлении территориями, а также усиливает коррупционный аспект в деятельности чиновников – участников стратегического планирования.

«Провокация бездействия» (Статья 39 «Документы стратегического планирования, разрабатываемые на уровне муниципального образования» ФЗ-172). В соответствии с пунктом 2 статьи 39 ФЗ-172 «по решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, утверждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных районах и городских округах стратегия социально-экономического развития муниципального образования и план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования». То есть, несмотря на то, что закон ФЗ-172 формирует систему ГСП, в которой муниципальный уровень занимает своё место, данный уровень на своё усмотрение может этим стратегированием заниматься. В Минэкономразвития такую формулировку в Законе объяснили тем, что в муниципалитете могла быть сформирована Концепция социально экономического развития муниципального образования. В таком случае стратегию можно не формулировать.

Заключение

В работе отмечен ряд проблем онтологического порядка, связанных с формулированием основных постулатов стратегического управления на законодательном уровне, а также с разработкой документов стратегического управления в субъектах Российской Федерации для их практического применения.

Экстраполяция основных положений классической теории стратегического управления на территориальные объекты доказывает необходимость взглянуть по-другому как на сам объект стратегического управления, так и на субъект управления, который является одновременно и ключевым участником стратегирования и объектом управления. Подобные выводы можно найти и в эвергетике В.А. Виттиха: «В эвергетике акторы, выполняющие познавательно-деятельностные функции, рассматриваются, с одной стороны, как субъекты управ- ления, вооруженные методами и средствами принятия решений, а с другой стороны, - как объекты управления, на которые оказываются воздействия (в том числе в направлении воспитания, формирования мировоззрения, умения коммуницировать с другими акторами и т.п.)» [15].

Выделенные в работе формы поведения участников стратегического управления (от утилитарной до «провокационной»), обусловлены мотивационной составляющей участников указанного процесса, а также заложенными в системе государственного управления стимулами. К сожалению, стимулы во многом напоминают кормления, а их активное пользование позволяет говорить об отрицательном значении социального человеческого капитала [9]. Декларируемые на сегодняшний день подходы к управлению данный аспект игнорируют: менеджмент имеет единый корень с понятием «манипулировать» и этим объясняет свою сущность, кибернетика занимается «нахождением наиболее эффективного пути достижения поставленной цели» [15] и также далека от истинных идеалов и ценностей в структуре человеческой жизнедеятельности. Это становится основным онтологическим парадоксом, который разрешается в эвергетике, основными понятиями которой становятся интерсубъективность, коммуникация, взаимопонимание, консенсус.

Онтологические парадоксы проявляют себя и в стратегическом дискурсе. Используемый в нём понятийный аппарат подвергается усиленной метафоризации, что позволяет завуалировать реальность происходящего при помощи умело используемых субъектом стратегического управления в дискурсе ловушек и провокаций.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ №16-06-00027A «Закономерности экологоэкономического развития и их влияние на государственное стратегическое управление регионом».

Список литературы Онтологические парадоксы в системе государственного стратегического управления

- Минцберг, Г. Школы стратегий: Стратегическое сафари: экскурсии по дебрям стратегий менеджмента / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Д. Лэмпел. - СПб.: Питер, 2000. - 330 с.

- Минцберг, Г. Стратегический процесс: концепции, проблемы, решения / Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Гошал. - СПб: Питер. - Серия «Теория и практика менеджмента», 2001. - 688 с.

- Арпентьева, М.Р. Эвергетика и онтологии управления / М.Р. Арпентьева // Онтология проектирования. -2016. - Т. 6, №1(19). - С. 106-124.

- Катькало, В.С. Эволюция теории стратегического управления / В.С. Катькало // Автореферат на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (теория управления экономическими системами). - Санкт-Петербург. - 2007. - 41 с.

- Клейнер, Г.Б. Системный ресурс экономики / Г.Б. Клейнер // Вопросы экономики. - 2011. - №1. - C. 89-100.